山西省文物古跡介紹

忻州市 太原市 長治市 運城市 晉中市 臨汾市 大同市 晉城市 呂梁市 朔州市 陽泉市 山西省文物古跡 山西省紅色旅游 山西省名人故居 山西省博物館 山西省十大祠堂 山西省十大古村 5A級景區 4A景區 山西省十大景點 山西省十大免費景點 全部 山西省特產 山西省美食 山西省地名網 山西省名人 [移動版]

401、三藏寺

三藏寺,亦稱大安寺。位于太原市北,陽曲縣泥屯鎮龍泉村,距太原市60公里,縣城43公里,屬縣級重點文物保護單位。寺廟創建年代無考(相傳為唐代),現存有金天會八年(公元1130年)經幢一節。三藏寺背靠萬壽山(亦稱長壽山),面對龍泉河,牙牙山,由座西向東的正院和座北向南的偏院組成。現存殿堂六十三間,寮房二十五間,窯洞二十眼,占地面積約5000平方米。另外,還有塔地、園圃、山林等,游覽面積可達10萬平方米。正院為三重式四合院建筑,從山門進入,依次為過殿、天王殿、大雄寶殿,均為重新修復。前后辟門、十字歇山頂鐘鼓樓分列于過殿兩旁,鐘樓懸掛明嘉靖九年(公元1530年)鑄造鐵鐘一口,院正中央立明正德二年(公元1507年)三層八角石柱香臺一座,上有覆蓮頂石,柱身鐫各式花卉,象征著吉祥如意,香臺旁有高大的青松三……[詳細]

402、華靈廟抗日紀念館

華靈廟抗日紀念館,位于鄉寧縣關王廟鄉境內,地處鄉寧、襄汾、新絳三個縣的中間地帶,占地面積約5000㎡,主要建筑為抗日紀念碑、展覽廳,其中展廳面積300㎡。2007年9月建成開館,并被命名為市級愛國主義教育基地,可為周邊30余萬名青少年提供良好的愛國主義教育。1941年12月,發生在山西省鄉寧縣的華靈廟之戰,是晉綏軍在抗戰史上以少勝多、戰績卓著的一役,也是慘烈悲壯、可歌可泣的一役。戰斗發生后,弘揚民族氣節的《華靈廟之歌》在1942—1946年間唱響三晉。當時,日本侵略軍為爭奪糧道,集結重兵夜襲華靈廟,我軍為守住陣地,在戰斗緊要關頭,組成了二十四人活炸彈隊,每人身綁十枚手榴彈,躍入敵群,與敵人同歸于盡,保住了陣地。為此,-中央在全軍發出了嘉獎令。抗戰勝利前夕,閻錫山親自撰寫碑文,為二十四壯士樹起……[詳細]

403、懷覃會館

懷覃會館時代:明、清地址:晉城市水陸院市場內懷覃會館位于晉城市水陸院市場內,坐北朝南,一進院落。懷覃會館占地面積1841平方米。東西長41.6米,南北寬44.2米。創建于清早期。現存中軸線上為獻殿、正殿,兩側為耳樓、廊房,獻殿前存石獅一對。大殿為面闊三間,進深七椽的懸山建筑,梁架采用八架前廊式結構。獻殿為面闊三間,進深六椽的歇山頂建筑,梁架結構采用七架無廊式。2019年10月7日,懷覃會館入選第八批全國重點文物保護單位名單。……[詳細]

404、旌介遺址

旌介遺址旌介遺址(第四批國保)時代:商地址:靈石縣靜升鎮旌介村東位于山西省靈石縣靜升鎮旌介村東,綿山西坡,汾河東岸。西南距靈石縣城約15公里。除商代文化遺址外,還分布有新石器、東周及漢代以后的文化堆積。1976年發現商代晚期墓葬一座,出土有鼎、爵、觚、觥等銅器30余件。1985年1月,在村東取土場又發現兩座商代墓和一座車馬坑,經考古發掘出土了一大批青銅器等。兩座商代墓均為土坑豎穴墓,葬具有棺、槨。1號墓,一槨三棺,正中為男性墓室,仰身直肢,兩側各一具女性尸骨,均為側身葬,面向墓主。2號墓,一槨二棺,男性墓主靠南,仰身直肢,女性靠北,側身面向男性。兩墓填土中都有殉人、殉狗、附葬牛腿。墓底有腰坑、殉狗。兩墓出土有青銅器鼎、簋、尊、卣、觚、爵、羊頭小刀銅器等140余件。玉器有魚、燕、鳥、虎、璜等1……[詳細]

405、冀南銀行小寨舊址

冀南銀行舊址位于黎城縣黃崖洞鎮小寨村,這里依山傍水,景色宜人。春天山花遍野,夏日云繞霧纏,秋天梨桃漫坡,冬季銀裝素裹。與黃崖洞八路軍兵工廠、武鄉八路軍總部舊址、左權麻田129師司令部舊址相鄰。舊址原是當地開明人士延秋寶先生的祖宅,為清晚期民居建筑。現存有冀南銀行總行舊址、總行政治部舊址、印鈔廠舊址等,總占地面積2.5萬平方米。舊址內設有冀南銀行發展歷史的基本陳列。它是全國唯一保存完好的根據地銀行舊址,具有較高的歷史價值和旅游價值。背景鏈接1939年初,抗日戰爭轉入相持階段,日軍侵占了許多城市,控制了交通干線,對抗日根據地實行嚴密的-和瘋狂的“掃蕩”,致使冀南、太行根據地經濟和財政遭到嚴重損害。為了沖破日軍的經濟-,中共中央北方局和晉冀魯豫邊區政府決定組建自己的金融機構——冀南銀行,發行冀鈔,……[詳細]

406、沁源烈士陵園

位于沁源縣城十字街西北。1949年中華人民共和國成立前夕,太岳區黨委為紀念在中國革命戰爭中犧牲于太岳革0據地的先烈,建造了這座烈士陵園。陵園于1949年8月1日奠基動工,同年12月15日正式竣工。陵園座北向南,可分三個部分。進入園門,兩側是古色古香的二層小樓,正面是屏風。屏風開左右兩門,供行人通行,屏風后小廣場北面是紀念堂,從紀念堂兩側大門入內,院中高聳著烈士亭。烈士亭坐落在9級臺階之上,呈方型,每面四柱通天。亭高三層。登階入亭,居中是烈士紀念碑一通,四壁是-、安子文、劉開基等同志的題詞。-同志的題詞是“為抗日戰爭和為解放戰爭而犧牲的烈士們永垂不朽”。在烈士亭前左右兩側建有兩座紀念亭。亭的臺基低于烈士亭,為四柱四門方型結構。左邊的叫“光榮亭”,是為紀念抗日戰爭勝利的。右邊的叫“勝利亭”,是為……[詳細]

407、西周黎侯墓群

西周黎侯墓群位于山西省太行山區上黨盆地的黎城縣。乾隆版的《山西志輯要》中記載,黎城屬潞安府,同時還記載這里為古代的黎國。《尚書》載“西伯戡黎”古黎國即此。墓地東北方向的“東陽關”(古稱壺口關)是山西通往古燕趙之要道。因盜掘嚴重,山西省文物局報國家文物局批準于2006年1至9月由山西省考古研究所牽頭,長治市和黎城縣文物管理部門參與組成考古隊,對該墓地實施調查、勘探和搶救性發掘。經調查勘探發現,墓地面積約40畝,現已探明的墓葬中有帶墓道的大型墓,中、小型墓均無墓道,墓葬之間看不出排列規律。所有的墓口均開口于擾土層下,其上的擾土中以及灰坑里出有春秋晚期的陶片。這次共發掘墓葬10座,其中大型墓葬2座、中型墓葬5座、小型墓葬3座。其中部分嚴重被盜,部分未遭盜擾。出土隨葬品有青銅器、玉器、陶器等千余件。……[詳細]

408、解州古鎮

在漫長的歷史長河中,這里孕育了眾多名人,修筑都江堰的李冰父子和聞名遐邇的蜀漢名將關羽都出生在這里。被譽為“武廟之冠”的解州關帝廟,是我國規模最大、保存最完整的祀奉關羽的祠廟,堪稱我國古代建筑的上乘之作,“前殿后寢”的宮廷式建制,為全國“關廟”所僅有。古鎮的建筑主要以明清建筑風格為主。古鎮街道和通道綠化工程,改善了居民生活環境,提升了其形象。一個有發展活力、文化品位的中國關公文化旅游勝地——解州鎮正以嶄新的面貌呈現在世人面前。……[詳細]

409、南高莊城址

南高莊城址(第五批省保)時代:明地址:太原市陽曲縣大盂鎮南高莊村上店南高莊城址占地11萬平方米,平面呈長方形,現存東墻、西墻、北墻及護城壕、城垛等,北城門外現存甕城,南城門西側有“三和長屏”石匾,題記“萬歷二年歲在甲戌秋八月吉日”。城址平面呈長方形,南寬北窄,保存基本完整。周長約2000米,厚5米,高約10米。在東、西城墻依護城河夯筑,不甚規整,分別建有5個城垛,墻體日久風化變薄,有坍塌和人工洞口;南、北城墻上各建一城門,另有北甕城尚存。北城門和南城門均系石砌墻基,磚砌門洞。北城門高6米,寬4米,進深13米;南城門高5.4米,寬3.8米,進深13.45米,西側有“三和長屏”石匾,并有“萬歷二年歲在甲戌秋八月吉日”題記。東城墻保存較為完整,城垛大部分保存;南城門兩側建有較多民房,對城址亦有破壞……[詳細]

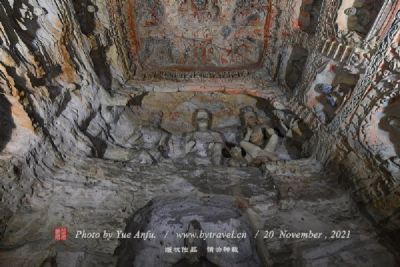

410、豎石佛摩崖造像

豎石佛村摩崖造像時代:宋地址:交城縣北部山區嶺底鄉始鑿年代不詳,據清道光七年(1827年)碑刻記載約成于金元之際。石刻鑿刻于一巨石之上,巨石呈金字塔形,坐西朝東,高7.3米,底部寬8.8米,厚2.7米。巖石東壁共有石窟65個,造像100余尊。時代最早石窟分三層布置,布局整齊、規范。這一時期的石窟,形制較大,最大者寬1.4米,高1.5米,進深1.2米,洞口呈方形,火焰門,具北魏、隋唐風格。洞窟內圓雕釋迦牟尼佛及菩薩、金剛、力士等像百余尊。洞壁施墨彩云紋裝飾,簡潔抽象,似為后人增繪。巖面正中上端洞窟形制較大,雕飾內容豐富,具有代表性,迎面正中釋迦牟尼佛結迦趺坐,高大肉髻,著雙肩大衣,內有神祗支,衣紋呈“U”形雕飾,簡略疏朗。阿難、迦葉合十侍立左右。左側佛像結迦趺坐,右側佛像垂足坐姿。洞口兩側有武……[詳細]

411、馬村墓室

馬村墓室在稷山縣城西4公里,南有汾河水,北有呂梁山。村西有唐代古剎——青龍寺,寺內保存有元代壁畫,早為國內外學者所仰慕。近年寺西300米處,考古開掘出14座宋金時期的磚室,雕花墓。馬村墓室全部為磚質仿木結構,按宋金時期民宅院落形式建筑。北為堂屋,東西為廂房。全部裝飾隔扇,四周回廊環繞,院欄花紋雕刻各異,有魚鱗彩瓦、脊飾螭吻狻猊。這里的房屋建筑分單檐、重檐,做工細膩,斗栱結構也精巧。雄偉的樓臺殿閣的下部,為雕花須彌座,雕有花紋、走獸、人面。生、旦、凈、丑和鼓、板、笛、感篥等人物、樂器一應俱全,人物神態活潑。在稷山縣城西4公里,南有汾河水,北有呂梁山。村西有唐代古剎——青龍寺,寺內保存有元代壁畫,早為國內外學者所仰慕。近年寺西300米處,考古開掘出14座宋金時期的磚室,雕花墓。馬村墓室全部為磚質……[詳細]

412、綿山龍頭寺

綿山景觀主要分布于巖溝東側半山腰。從介休市區驅車上108國道東夏線,過秦柏所在地西歡村不遠左拐,便是一條緩緩上升的12公里專用公路。再經有薄一波題寫“綿山”匾額的山門牌樓,過光巖寺、朱砂洞、飛虎洞、楞嚴會舊址,便可到達龍頭寺。龍頭寺又名塔巖頭,因巖下黃土坡原有空王塔院而得名。后因唐太宗來綿山朝山謝雨,見雙龍顯靈而改為現名。龍頭寺有20余個景點。如《葉劍英元帥論綿山》、《介子推不言祿》、《屈原詠介子》等大型碑刻,以及百龍壁、賦詩亭、普救殿、南天門、關帝廟、龍門石牌樓等。從景區入口處拾級而上,過龍頭寺牌樓匾額,往左側山壁前一回頭,就見有一面闊大的山體前,雕塑有盤騰旋繞的眾多龍形,這就是百龍壁。與百龍壁相對,有一處景觀名賦詩亭。南天門為廡殿頂樓閣式建筑,三層景觀各有不同,是觀落日、晚霞、云海的絕妙……[詳細]

413、爐溝村土地廟

爐溝村土地廟位于襄垣縣王橋鎮爐溝村西。坐西朝東,一進院落布局,東西長33.7米,南北寬16.7米,占地面積約為562.8平方米。創建年代不詳,據清代移建碑記載,清乾隆三十二年(1767年)至四十七年(1782年)移建于現址,現存為清代遺構。中軸線上由東向西依次有戲臺、正殿各三間;兩側對稱有妝樓各一間(一層均東向辟門),配房各五間,耳殿各三間。正殿建在1.4米沙石臺基上,面寬三間,進深五椽,五架梁對前單步梁前廊式,單檐歇山頂,柱頭科三踩單下昂,近年新砌前檐墻遮蔽前端,僅見斗栱后尾部分;隔扇門滿面裝修,殿內存清乾隆四十七年(1782年)重修碑一通。2007年被長治市人民政府公布為市級文物保護單位。民間傳說:玉皇大帝委派土地公下凡時,問他有什么抱負,土地公希望世上的人個個都變得有錢,人人過得快樂。……[詳細]

414、臨縣陜甘寧晉綏聯防軍指揮部舊址

臨縣陜甘寧晉綏聯防軍指揮部舊址時代:1947年地址:呂梁市臨縣林家坪鎮沙垣村1942年5月13日,中共中央軍委決定成立陜甘寧晉綏聯防軍司令部,任命賀龍為聯防軍司令員,關向應為政治委員,徐向前為副司令員兼參謀長。1947年8月,當國民黨23萬大軍圍困陜北、進犯延安之際,賀龍、習仲勛根據黨中央的戰略部署,率部東渡黃河進駐臨縣,中共中央西北局、陜甘寧晉綏聯防軍和邊區政府機關就近駐扎在山西省臨縣沙垣、南圪垛一帶。當時,賀龍住在沙垣村,習仲勛居住在南圪垛村,以葉劍英、楊尚昆為領導的中央后委機關也駐扎于臨縣。陜甘寧晉綏聯防軍舊址為清代建筑,坐北面南,東西長60.60米,南北寬59米,分為四處院落,分別為:上院、下院、衛生所院、伙房院。陜甘寧晉綏聯防軍在1947年國民黨大舉圍困陜北、進犯延安的極端困難之際……[詳細]

415、龍天圣廟

龍天圣廟就是為了供奉三國時期蜀國的大將關羽而興建的。龍天圣廟已經成為中華傳統文化的一個主要組成部分,與人們的生活息息相關,并與后人尊稱的“文圣人”孔夫子齊名,被人們稱之為武圣關公。一座關帝圣殿,就是那方水土龍天圣廟的民俗民風的展示;一尊關公圣像,就是千萬民眾的道德楷模和精圣寄托;一塊青石古碑,就是一個感天動地的忠義教案。鄉以上級別的轄區都建有龍天圣廟。最初有關羽事跡的地區會建龍天圣廟,但是現在已經沒有了地域限制。就好比在堂屋請來一尊關羽像,每逢初一十五供奉,足不出戶即可祈求美好愿望。這也是中國人注重儀式,但不拘泥于形式的表現,也可以更好理解為何龍天圣廟林林總總,處處可見了。要想很好了當地的風情,龍天圣廟也是不可缺少的一課。龍天圣廟位于濕地公園的東北部,它始建于清朝中期,距今已經有兩百多年的歷……[詳細]

缂傚倸鍊风欢锟犲窗閹捐纾归柡鍥ュ灩閻鏌¢崶鈺佇ョ痪楣冪畺閺岀喓鈧稒岣跨粻姗€鏌¢崱妯荤叆妞ゎ叀娉曢幏瀣喆閸曨偒浼� 44010602000423闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹 闂傚倷绶氬ḿ褍螞瀹€鍕;闁跨噦鎷�

缂傚倸鍊风欢锟犲窗閹捐纾归柡鍥ュ灩閻鏌¢崶鈺佇ョ痪楣冪畺閺岀喓鈧稒岣跨粻姗€鏌¢崱妯荤叆妞ゎ叀娉曢幏瀣喆閸曨偒浼� 44010602000423闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹 闂傚倷绶氬ḿ褍螞瀹€鍕;闁跨噦鎷�