山西省文物古跡介紹

忻州市 太原市 長治市 運城市 晉中市 臨汾市 大同市 晉城市 呂梁市 朔州市 陽泉市 山西省文物古跡 山西省紅色旅游 山西省名人故居 山西省博物館 山西省十大祠堂 山西省十大古村 5A級景區 4A景區 山西省十大景點 山西省十大免費景點 全部 山西省特產 山西省美食 山西省地名網 山西省名人 [移動版]

441、臺駘廟與支鍋奇石

臺駘廟,又稱昌寧公家廟,在寧武縣城西南60公里石家莊鎮定河村北500米處。據碑文記載,廟建于金泰和八年(1208),明永樂和正德年間均有重修,現存主體建筑正殿為明代建筑。座北向南,面寬三間,進深兩間,懸山頂。置五踩雙下昂斗拱,明間設斜拱,龍形耍頭。院內古松掩映,古色古香。殿內置閣,內塑昌寧公(臺駘)像,衣冠楚楚,表情凝重,保存基本完整。1981年,當地群眾自動集資維修殿宇及舞臺。支鍋奇石位于樓子山西麓,傳為臺駘的指揮臺。此石立于約40°的山坡上,周環綠草野花古柏,背倚蒼蒼管涔,面臨汾水深澗,煞是壯觀。那灰褐色的砂巖,歷經風雪露雨沖刷,歷數千百年而一直巍然屹立。這塊巨石高約3米,闊約2米,竟以兩塊不足一尺見方的小石為柱腳,立于傾斜峭崖邊沿的平滑石面上,那柱腳之間的空隙竟能鉆進三個人。若以一人去……[詳細]

442、柳林觀音廟

觀音廟,又名觀音堂、白衣庵,因山腰有一清泉,故名清泉山,觀音廟后又被稱為清泉寺。始建年代不詳,據廟內現存明清碑碣記載,重修于明萬歷四十二年(1614年),清康熙五年(1665年)重修僧舍,康熙三十二年(1695年)對廟內各殿再度補葺,雍正八年(1730年)至九年(1731年)重修韋陀樓并山門,乾隆二十八年(1763年)本廟住持圓貴廣募財物再修殿宇并于乾隆三十年(1765年)工程告竣。廟坐東南朝西北,占地近1000平方米,布局為兩進院落,中間以照壁相隔,兩側隨墻開門,由山門入內為前院,建鐘鼓樓及僧舍三間。后院之東建正殿,南北兩側建偏殿,中建韋陀樓。正殿為觀音殿,面闊三間,單檐硬山頂,前檐插廊,為明代建筑。南北偏殿分別為老君殿和三光殿,面闊各三間,前廊式單檐硬山屋頂的磚卷窯洞,屬清代重修之作。后……[詳細]

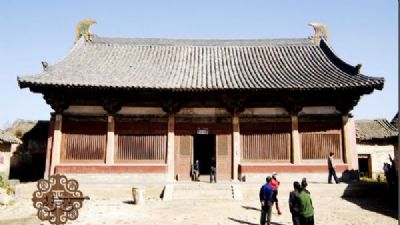

443、長治正覺寺

正覺寺正覺寺(第五批國保)時代:金至明地址:長治縣城北10公里司馬鄉看寺村始建于唐大和年間(827~835年),金代重建,元、明時期均予重葺。現存建筑后殿為金代遺構,東西配殿為元代重建,過殿為明代建筑。寺坐北朝南,南北長64米,東西寬32米,占地面積2448平方米。二進院落,中軸線上有過殿、兩側為配殿,后院北面為后大殿。過殿面闊五間,進深六椽,單檐懸山頂。殿內梁架為五架梁對雙步梁通檐用三柱。檐下斗栱七踩雙翹頭,麻葉形耍頭。東西配殿均面闊三間,進深四椽,單檐懸山頂。殿內梁架結構為三椽栿對后搭牽通檐用三柱,脊部無叉手。柱頭上設大額枋一道,前檐斗栱五鋪作雙下昂,重栱計心造,里轉重栱偷心造,無補間鋪作,后檐四鋪作出單昂。后殿為正覺寺的主要建筑,面闊五間,進深六架椽,單檐歇山頂,布灰筒板瓦頂。平面呈長……[詳細]

444、辛村天齊王廟

辛村天齊王廟又稱東岳廟,位于黎城縣東陽關鎮辛村東部。坐北朝南,一進院落,占地面積1340平方米。據廟內碑碣載,創建于元至正元年(1341年),明、清屢有修葺。現存大殿為元代遺構,其余為明、清建筑。中軸線上由南向北現存有山門(倒座戲樓,戲樓正中下部南向辟門)、大殿;東西兩側由南向北有倒座夾房、廊房、耳殿等建筑。廟內還有元、明、清創修、重修碑記5通。戲樓為硬山頂二層樓閣式建筑,下層中為門洞,設板門兩扇,里轉為戲臺,面寬三間,進深六椽,灰筒板瓦屋面,柱頭科三踩單翹。大殿建于0.6米高青石臺基上,懸山頂,面闊五間,進深六椽,前檐柱頭斗栱五鋪作單抄單下昂,無補間鋪作,側角顯著,出檐深遠。前檐裝修為板門、直欞窗。大殿前設0.5米高方形青石砌露臺。2007年被長治市人民政府公布為市級文物保護單位。2013……[詳細]

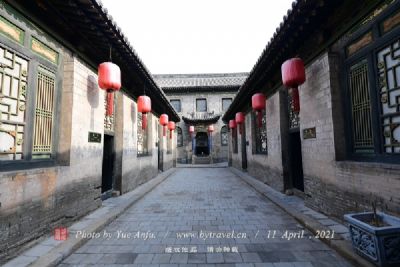

445、渠家大院

渠氏家族是明清以來聞名全國的晉中巨商之一,在祁縣城內有十幾個大院,千余間房屋,占地三萬多平方米,人稱“渠半城”。渠家十七世有著名的三大財主:田喜財主(渠源潮)、旺財主(渠源湞)、金財主(渠源淦)。渠源潮(嫡孫渠晉山字仁甫)的住宅位于祁縣城內東大街33號,始建于清乾隆年間。它占地5317平方米,建筑面積3271平方米。為全國罕見的五進式穿堂院,內分八個大院、19個小院、240間房屋。明樓院、統樓院、欄桿院、戲臺院巧妙結合,錯落有致。懸山頂、歇山頂、卷棚頂、硬山頂形式各異、匠心獨運。大院外觀為城堡式,墻高十余米,高大的拱式大門洞,上有玲瓏精致的眺閣。院內建筑布局合理,主側院主次分明,院落青石奠基,水磨青磚砌墻。院與院間隔有牌樓、過廳,明樓、統樓遙相呼應。石雕欄桿石雕門,工藝精湛;磚雕篆文磚雕景,……[詳細]

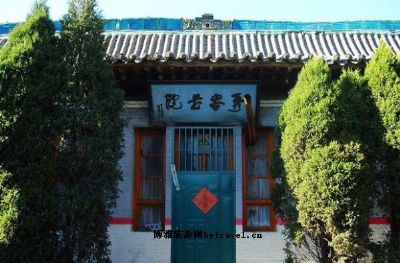

446、秀容書院

秀容書院,位于忻府區秀容街道南街村秀容巷20號高地。創建于清乾隆四十年(1774),坐北向南,東西151.5米,南北179米,書院建成后取代了忻州儒學,成為當時忻州最高學府。清光緒二十八(1902)年改稱“新興學堂”,創山西書院改學堂之首例。秀容書院依地形而建,由上、中、下三院組成。上院為主院,中、下院為書舍。主院為三進院落布局,中軸線上依次有樂樓、過廳和正房,兩側為廂房、耳房、生舍。八角亭、四角亭、六角亭南北一線。正房磚砌臺基,面寬五間,進深四椽,單檐懸山頂,五檁無廊式架構,斗栱一斗二升交麻葉,裝修原制不存。2004年6月10日,山西省人民政府公布為省級重點文物保護單位。內容摘自(《忻州文物薈萃》……[詳細]

447、山西銘賢學校舊址

山西銘賢學校舊址山西銘賢學校舊址(第七批國保)時代:1909年地址:太谷縣城東二里的楊家莊村西銘賢學校是中國四大家族之一的孔祥熙于1907年創辦。1951年“銘賢”學校被政府接收,更名為山西農學院。1979年更名為山西農業大學。學校舊址是原太谷縣望族孟氏的別墅,又稱孟家花園。孟家花園為清代中葉所建。光緒庚子年(1900年)后,因“教案”賠款,太谷紳士孟儒珍-無償出讓北園,被當時太谷基督教公理會所占用,作為安葬被義和團殺死的中外教徒之墓地。1909年秋,“銘賢”學校擴大辦學規模,從太谷明道院遷來北園,從此定居下來,并不斷發展擴建。孟家花園初建時,南北長約200米,東西寬約100米,總面積約22000平方米,花園為長方形地段。現存建筑占地面積南北長約80米,東西寬約100米,總面積約8000平方……[詳細]

448、磧口古建筑群

磧口古建筑群磧口古建筑群(第六批國保)時代:明至清地址:臨縣城南50公里磧口鎮東依呂梁山,西臨黃河水。從明末清初起,商業日益發達,“九曲黃河第一鎮”、“水旱碼頭小都會”的美名傳遍南北。清道光年間有商業店鋪60余家,民國五年達260多家。從現存的“永裕號”、“永順店”、“天聚義”、“信義源”等老商鋪的門邊油漬可以想象當年磧口的繁忙景象。磧口保存有七處基本完好的明清民居建筑群:西灣村、磧口、高家坪、自家山、垣上、寨子山、李家山。黑龍廟位于磧口鎮臥虎山,創建于明代,后清乾隆道光及民國年間均有修葺,主要建筑有正殿、戲臺等,占地面積1219平方米。磧口古鎮從清初大規模修建,形成了由三條主街道和眾多民居、商號、店鋪、客棧、寺廟等組成的格局。素有“五里長街”之譽的磧口老街,曲曲折折,青石鋪砌。街上店鋪林立……[詳細]

449、梁鴻山戰斗遺址

梁鴻山戰斗遺址位于陽曲縣高村鄉西興莊村與河莊附近梁鴻山地區。1938年2月,為配合國民黨軍-太原,八路軍總部指示120師破襲同蒲鐵路崞縣至陽曲段。賀龍、關向應、肖克等指揮120師主力展開同蒲鐵路破襲戰。至27日,359旅717團攻占平社車站,計破壞橋梁8座、拆毀鐵路二十余公里,炸毀敵軍用火車3列、汽車十余輛,切斷北起忻縣麻會、南至陽曲高村間的交通。2月27日,從太原出動的日軍一千多人,乘裝甲車沿鐵路向石嶺關、平社等地進犯,企圖打通鐵路交通。日軍到達高村火車站后,立即向北推進。在梁鴻山,與賀龍事先部署在這里的358旅716團相遇,獨臂將軍賀炳炎團長率部與日軍激戰半日,形成對峙。賀龍命358旅旅長張宗遜調715團參加戰斗。下午4時,王尚榮團長率715團趕到梁鴻山。黃昏,兩個團同時發起攻擊,與日軍……[詳細]

450、大同鼓樓

大同鼓樓始建于明朝,清朝順治、乾隆年間均有重修,是山西乃至全國保存較為完好,規模較大的明清鼓樓。鼓樓高三層,為十字歇山頂建筑,面闊和進深均為三間。樓閣四面設門,四周有回廊欄桿,底層有木制樓梯。明清時期,鼓樓是全城報時報警之地,備有測定時間的“銅漏壺”和“定更鼓”。鼓樓四面均懸掛牌匾,南向上匾為“鼓樓”,下匾為“聲聞四達”;東向上匾為“歌風”,下匾為“云開春曉”;西向上匾為“振德”,下匾為“和聲鳴盛”;北向上匾為“時雍”,下匾為“蟾云就月”。鼓樓高三層,為十字歇山頂建筑,面闊和進深均為三間。樓閣四面設門,四周有回廊欄桿,底層有木制樓梯。明清時期,鼓樓是全城報時報警之地,備有測定時間的“銅漏壺”和“定更鼓”。“銅漏壺”產生于宋代,制作極為精巧。2019年10月7日,大同鼓樓入選第八批全國重點文物……[詳細]

451、臨猗開化寺

臨猗開化寺開化寺位于運城東北17公里處,開化寺始建于五代后唐同光年間,北宋年間重建。大雄寶殿是寺內的主要建筑,開化寺也是最有價值的建筑。大殿始建于宋代,進深和面闊都是三間,殿內的彩繪和壁畫非常有名,開化寺是我國現存面積最大的宋代壁畫。西邊墻壁上的壁畫分為三組,以連環畫的形式講述了西方凈土世界如來佛的故事、華色比丘尼的故事等,這組壁畫構圖嚴謹、畫面工整、人物神態各異,具有很高的藝術價值。這里峰巒疊翠,群山起伏,松柏茂密,路轉峰回,泉溪相映,真有“深山藏古寺”的意境。寺創建于五代后唐時期唐莊宗年間,取名清涼若(“若”是佛教用語),宋代改稱開化寺,為山西著名古剎。北宋熙寧六年(1073年)建大雄寶殿一座,元、明、清各代屢有修葺。寺一進二院,布局嚴謹得體。寺前聳立二層樓閣式山門一座,大雄殿居院內中心……[詳細]

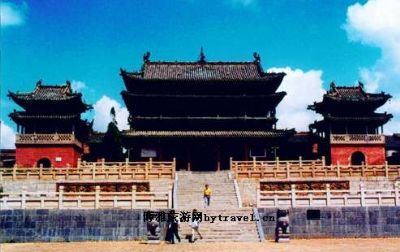

452、陵川崇安寺

崇安寺,古稱凌煙寺,位于山西省陵川縣崇文鎮西北的臥龍崗上,大有居高臨下,俯瞰全城的雄偉氣魄,先有崇安,后有陵川的遠古說法在當地流傳甚廣。崇安寺的創始年代已無從稽考,唐初原名為丈八佛寺,宋太平興國元年(公元976年)敕命為崇安寺,此外古代并有凌煙寺之稱。由于歷代重修和增建,從現存建筑來看基本上都是明代改建的,但也部分地保留著宋、金原作。主要建筑山門、鐘鼓二樓。山門位于中軸線前,系明代建筑,面寬五間,進深六架椽,平面形制為長方形,屋頂形制為二層三重檐歇山頂,房坡為灰色筒板瓦鋪制,正脊為彩色龍吻圖案對峙,彩色琉璃剪邊。山門一層檐下,南面懸有行山鐘秀四個大字,北下懸有留月棲云四個大字。此樓雖改建于明代,但大門上仍用的是宋代青石門框,門框上還刻著嘉佑辛丑六月三日等字樣,殿內有宋碑一通,院內金、明、清碑……[詳細]

453、柳林香嚴寺

香嚴寺,俗稱鴿子寺,位于山西省柳林縣城東北隅山阜之處。四周幽香撲鼻的翠柏,給人一種肅穆幽靜,華貴神圣的感覺。寺前有碧波潺潺的抖氣河環抱,後山有郁郁蔥蔥的佛塔山為倚背,使寺宇幽藏在青蒼如黛,蓊然毓秀之中。又有青龍寶寧山腰的明代建筑玉虛宮,與古剎香嚴寺交相輝映。寺座北朝南,周有堡式墻垣,內分七院十二殿,共有大小殿宇一百二十余間,占地六千一百六十平方米。寺始建於唐代,現存建筑為元代手法,是全國重點文物保護單位。寺院規模宏大,布局嚴謹,殿宇鱗次櫛比,佛堂高低有序。主建筑分別有歇山、懸山、硬山式殿頂,各式琉璃流光溢彩,氣勢宏大。主軸線上有山門殿、天王殿、過殿、大雄寶殿、毗盧殿、十王殿以及兩側的附屬建筑,構成以元代建筑為主體,明、清建筑相配合的古建筑群體。相傳寺內有三件寶,即鐵桿蒿梁、風磨銅佛像和山門鴿……[詳細]

454、永寧寺千佛舍利塔

永寧寺千佛舍利塔位于親和鄉南小寨村永寧寺西院,“萬佛寶殿”前邊十米處,是一座八角十三層26.8米高,直徑8.6米的鐵質石材混相結構佛塔。塔建在1.5米高的平臺上,占地220平方米,塔坐四邊鑲有白云石欄桿。雕刻優美精致,圖案自如花石。塔體坐中央,八面八角,南面是設門可入塔室。其它七面是腳踏蓮花,手持蓮花臺的阿彌陀佛接引像。這節一層全部是白云石建成。佛像頂是開展的經書,曰:經書飛悅,八面相同;再上一層是佛手相接,為:“八方連手必成功”;再上一層是門頂,是太陽系運轉圖,往東轉,1.觀音手持凈水瓶,2.天馬云中奔馳圖,3.八仙過海圖,4.如來講經圖,5.天宮圖,6.哪吒悟空大戰圖,7.唐僧師徒取經圖。各圖背后都用綠玉石鑲襯托。最上一層是佛手高興夜明蓮花燈,示以照明萬特,佛光普照。斗栱茅圖案清新自然,……[詳細]

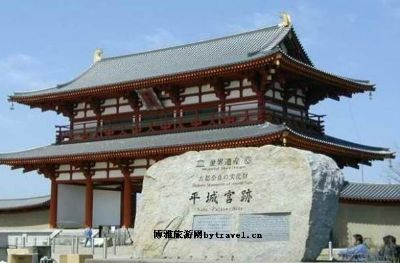

455、平城遺址

北魏平城是在漢朝平城縣之基礎擴建而成,它包括宮城、外城和城廓三個組成部分。根據近年來考古調查發現,今城北上皇莊、白馬城和安家小村一帶有斷斷續續板筑夯打的土墻遺址,高處五米多,低處一二米,底部約十幾米,這正是外城之北墻,東城墻則在御河之西,南城墻在大同城北操場城一帶,西城墻在上皇莊以南,此區面積約有60多平方里。火車站東北處曾經出土有排列整齊的覆盆礎石,這些遺跡可以說明北魏宮城和官府衙署之范圍。拓跋硅戲于天興元年(398)七月遷都平城,至太和十八年(494)孝文帝遷都洛陽,在平城建都97年,歷經六帝七世,一直成為我國北方政治、經濟、文化的中心,擁有百萬人口。當時平城分皇城、外城、郭城。外城方二十里,外郭周圍三十二里,有門十二,“其郭城繞宮城南,悉筑為坊。坊開巷,大者容四五百家,小者六七十家”。……[詳細]