山西省文物古跡介紹

忻州市 太原市 長治市 運城市 晉中市 臨汾市 大同市 晉城市 呂梁市 朔州市 陽泉市 山西省文物古跡 山西省紅色旅游 山西省名人故居 山西省博物館 山西省十大祠堂 山西省十大古村 5A級景區 4A景區 山西省十大景點 山西省十大免費景點 全部 山西省特產 山西省美食 山西省地名網 山西省名人 [移動版]

101、菩薩頂

菩薩頂位于山西省五臺山的靈鷲峰上,金碧輝煌,絢麗多彩,具有皇宮特色,是五臺山最大的-寺院,也是國務院確定的漢族地區佛教全國重點寺院。簡介山西省五臺山中規模最大的黃教寺院。位于五臺山臺懷鎮顯通寺北側靈鷲峰上。據傳為文殊菩薩道場,即文殊居住處,故又名真容院、大文殊寺;為五臺山五大禪處之一。此寺創建于北魏孝文帝年間(471~499),歷代曾多次重修。明·永樂以后,蒙藏-教徒進駐五臺山,遂成為五臺山黃廟之首。清朝之康熙、乾隆帝曾數次朝拜五臺山,住宿于菩薩頂,賜菩薩頂大-提督印,并命山西全省,包括山西巡撫、大同總兵、代州道臺等,均須向大-進貢。全寺占地四十五畝,順山就勢而筑殿宇,布局嚴謹。寺前有石階一百零八級。山門內有天王殿、鐘鼓樓、大雄寶殿等建筑。各殿均用三彩琉璃瓦覆蓋。又,寺內有康熙御碑,方座螭首……[詳細]

102、澤州青蓮寺

青蓮寺位于山西省晉城市東南17.5公里的陵石山中。青蓮寺下臨丹河,背依高山而建,與中國古代“面山背水”的風水建筑觀念十分吻合,整個寺院雄峻秀奇,別具風格,所臨山崖的肢內的一池清水經年不涸不溢。摩崖上刻有東魏武定元年(公元543年)題記。寺院分為古青蓮寺和新青蓮寺兩個部分。古青蓮寺始建于北齊天保三年(552年),唐懿宗咸通八年(867年)賜名“青蓮寺”。新青蓮寺始建于隋唐,宋太宗太平興國三年(978年)賜名“福嚴禪院”。自唐代以后,歷代均有所增建,院內古柏虬柯,銀杏參天,幽雅素靜。寺內的主要建筑有天王殿、藏經樓、釋迦殿、羅漢樓、地藏樓及經堂、僧舍,高低錯落,左右分布對稱。釋迦殿古樸大方,雄偉壯觀,懸檐歇山頂,頭栱肥碩,飛檐騰空,具有明顯的宋代建筑風格,殿內塑釋迦佛本尊坐像及文殊、普賢二弟子,東……[詳細]

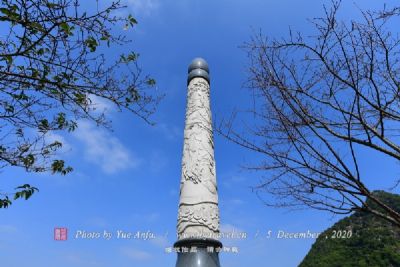

103、長治五鳳樓 AA

南宋五鳳樓,位于長治縣東南的老雄山腳下,面對神山、背依仙嶺,山青水秀,環境清幽,建筑精美,雄偉壯觀。乃上黨地區的一大道教大觀,2006年6月被評為全國重點文物保護單位。五鳳樓,始建于宋代,明萬歷42年重建,明崇禎16年金粧神像,清乾隆38年再次補葺,1985年落架重修,整舊如舊。此觀座北朝南,一進三院,中軸線上依次為山門、獻亭、凌霄寶殿,寢宮,左右分別置鐘樓、鼓樓、文昌閣、三世佛殿、配殿、垛殿、廊房。正對山門的是一座樂樓。山門五鳳樓,巨型石柱高撐,木結構五重飛檐,歇山頂,巍巍浩蕩,無上至尊。尤為罕見的是登樓之梯乃單株巨桑而為,兩根橫梁為粗大荊木而做。入山門即是獻亭,密集的斗栱逐層收縮成八卦太極攢尖懸頂,造型奇特,工藝精湛。一根橫梁特意截開,重疊吻合,令人費解。正面高臺之上,凌霄寶殿,形制高大……[詳細]

104、南涅水石刻館

南涅水石刻館南涅水石刻館又稱“二郎山石刻館”,位于沁縣城南的二郎山,為省級文物保護單位。1959年,在沁縣城東北30公里的南涅水村出土各類石刻造像1100余塊,據石刻題記,為北魏永平—二年(公元510年)至北宋天圣九年(公元1031年)歷代積累的民間石刻藝術作品,比云崗石窟、龍門石窟的年代還要早,為妥善保存這批文物,國家拔專款于1984年開始籌建“南涅水石刻館”并于1989年建成并對外開放,使這批藝術珍品重放光彩。乞是國內目前最大的一座民間石刻藝術專題陳列館,其數量之多,年代之久,內容之豐富居全國之首。其流派多樣,風格不—,多以白砂巖雕鑿而成,有濃郁的民間特色,堪稱藝術瑰寶。來到二郎山下的西湖水庫邊,一陣微風吹過,湖面波光粼粼,滿山蒼翠的松柏倒映水中,好一幅美麗的山水畫卷。駐足館前,看到以廳……[詳細]

105、法興寺

法興寺位于長治市長子縣慈林鎮崔莊翠云山上,始建于十六國時期的后涼神鼎元年(401年),唐咸亨四年(673年)高祖十三子鄭惠王賜藏經三千卷,并建石舍利塔一座,高宗上元元年(674年)改名“廣德寺”,唐大歷八年(773年)又造燃燈石塔一座,宋元豐四年(1081年)重建十二圓覺菩薩殿,并更名為“法興寺”,元、明、清又屢有修茸。寺院坐北向南,規模不大,主要建筑都分布在中軸線上,分列著舍利塔、燃燈塔、圓覺殿和后殿。舍利塔,又稱“石殿”,通體以砂石板砌成,塔平面呈回字正方形,每邊長8.8米,安拱形石板門,重檐樓閣式,塔檐疊出三層,內部構成四方藻井,上面四坡施檁椽,斗栱支檐,四角攢尖寶珠頂;下層內槽可繞行一周,四壁壁畫,人物形象端莊,服裝色彩深沉。整個建筑的外形似塔非塔,似殿非殿,這在中國現存的古塔中是獨……[詳細]

106、碧山寺

碧山寺(第六批國保)時代:明至清地址:五臺山臺懷鎮東北2公里五臺山最大的十方禪處。寺創建于北魏,高僧法聰禪師曾在此講經,明成化年間(1465—1487年)重建,曾名普濟寺、護國寺、北山寺等。清代多次重修,乾隆年間改名碧山寺。宣統二年(1910年),乘參、恒修兩老修行于此,建一茅蓬,廣濟十方僧人食宿,又稱“廣濟茅蓬”。寺坐北朝南,占地面積1.5萬平方米,殿堂房舍108間,分前、后兩進院落。前院有天王殿,左右為鐘鼓樓,后依次為毗盧殿(雷音殿)、戒壇殿,東西配殿、廂房。天王殿正中塑有彌勒佛,背后塑-神韋馱,兩側塑四大天王。毗盧殿正中供毗盧佛,兩側分別為十二圓覺菩薩。戒壇殿為前院主殿,面寬五間,進深三間,單檐歇山頂,殿內正中青石砌戒壇,長5.1米,寬5米,高1.2米,是五臺山唯一的戒壇,為僧侶受戒之……[詳細]

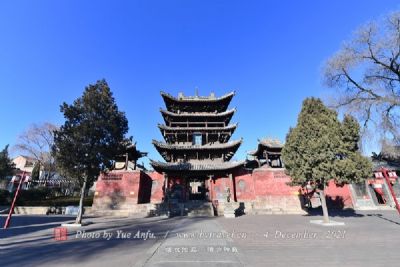

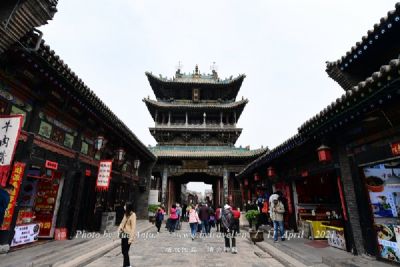

107、平遙市樓

時代:清地址:位于山西省晉中市平遙縣城中心南大街中部始建年代不詳,重修于清康熙二十七年(1688),乾隆二十二年(1757)、嘉慶十八年(1813年)、同治九年(1870)、光緒三十一年(1905)、宣統三年(1911)曾有補葺,市樓為三重檐木構架樓閣,樓高18米,黃綠琉璃瓦頂,歇山頂造,底層面闊進深各三間,占地133.4平方米,平面呈方形,南北向為通道,東西筑磚石臺基,四角立通天柱,外包磚墻,東西各有券門一道,四周圍廊,每角有柱三根,柱間廊額,平板枋聯接,上施斗拱,一斗二升交麻葉,明間平身科一攢,平座斗拱為五踩重翹,平身科兩攢,角科附角頭廂拱做成鴛鴦交首拱,滴珠板狹長,全部斗拱外露,二層平座筑廊,前后隔扇門裝修,內施樓板,設神龕,南向供關圣大帝,北向祀觀音大士,另有魁星。屋頂裝天花板,上層……[詳細]

108、霍州媧皇廟

媧皇廟位于距山西省霍州市5公里的東郊大張鎮賈村。四周青山環繞,東有潺潺泉水流過。據傳,此廟始建于明代,后毀,清同治四年重修。媧皇廟內現存有懸塑及壁畫,尤以正殿內壁畫而聞名。正殿東一側的壁畫高4米,長6.5米,面積為26平方米;媧皇圣像左側壁畫,高4米,長3米,面積為12平方米,與東側壁畫連為一體。整組畫面表現了圣母宴請百官司時,宮廷內忙碌、熱鬧的生動情景。村內至今仍現存著大量古建筑遺構,如媧皇廟之東為清代懸山頂建筑魁星樓,廟之西為文昌閣高臺遺址,廟之北為清代遺構劉家祠堂、清代六邊形六層樓閣式磚構文峰塔,廟之西北為與媧皇廟同時期的建筑群玄帝廟。是反映清代黃河流域村落風俗、民俗的典型實例。由于村中這種特殊的文化氛圍,村民憨厚、淳樸,文人墨客歷代輩出,書香門第隨處可見。“賈村的秀才比驢多”這一當地……[詳細]

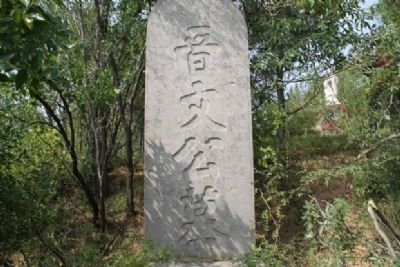

109、晉文公墓

晉文公墓,在山西省曲沃與絳縣交界的安嶼鎮的下村側,墓高40米,圓形,周長200米,為省級文物保護單位。墓主晉文公(前697-前628),春秋時晉國國君,名重耳,晉獻公之子。-在外逃亡19年后歸國即位,勵精圖治,使晉國成為實力強大的霸主。 晉獻公墓位于絳縣南樊槐泉村東嶺。墓高百尺,無祠孤寢,墓形似無柄之木鐸。他是春秋時晉國武公之子,名詭諸,始建都維(山西絳縣)。 晉文公獻公初娶賈氏為妻,無子。繼娶齊姜,生秦穆公夫人及太子申生。后再娶二女于戎,生重耳、夷吾。在討伐驪戎的戰爭中獲驪姬,生奚齊。獻公寵愛驪姬,常聽其讒言,先逼死太子申生,又欲加害公子重耳和夷吾,以達到讓奚齊繼位的目的。獻公在位二十六年。獻公歿后,因其生前昏庸無道,暴戾成癖,不列入祭典,以示彰善彈惡。獻公墓為省級重點文物保護單位。 ……[詳細]

110、五臺山殊像寺

殊像寺坐于山西省鳳林谷口,面對梵仙山,風景優雅。該寺創建于元代,于明代弘治年間和萬歷年間重修,與顯通寺、塔院寺、菩薩頂、羅睺山五大禪處,又為青廟十大寺之一,是一座很有名氣的寺院。殊像寺屬全國重點文物保護單位,位于普陀宗乘之廟西面,獅子溝北麓。乾隆二十六年(1761年),弘歷陪皇太后到山西五臺山文殊菩薩道場——殊像寺進香,見文殊妙相莊嚴,令人起敬,“默識其像以歸”。佛經中釋迦有“東方主尊菩薩是文殊,有時現比丘像,有時現國王像”預言。而“文殊”又譯“曼殊”,“曼殊”與“滿洲”音近,所以西藏0-進丹書時,稱清朝皇帝為“曼殊師利大皇帝”。又因清廷有乾隆皇帝出生承德獅子溝傳言;進而有人就附會說乾隆皇帝是文殊菩薩轉世。乾隆和太后對此不加可否,任說其說。回到京師,太后就令人按五臺山文殊模樣雕刻石像供于香山……[詳細]

111、福云寺

榆次河底村北里許處有一土梁名曰大寨頂,為罕山南延之脈。土梁長逾千米,寬約百米,中現兩束,狀如葫蘆,吊于東西走勢形如巨秧之罕山,堪稱“金線吊葫蘆”。“金線吊葫蘆”本是吉祥地,其東、南、西三方,又被東之李窯溝河與西之直河溝水交匯環抱,成“碧水灣懷,玉帶纏腰”與“兩河夾一梁,必出富豪家”之吉祥富貴地理風水格局,可謂吉上加吉。自古名山多建寺,吉地亦如此,故人稱大寨頂之“金線吊葫蘆”地舊時亦曾建佛寺矣!然歲月滄桑,時空更疊,寺毀碑失,其史已不可考.三建福云寺 吉地生發自旺。公元二OO二年秋,善士趙新福、白保云虔心佛教文化,出資四十萬元,在大寨頂的古寺原址復建大雄寶殿三間,內塑過去、現在、未來三世佛像。建辦公用房十二間,大殿須彌座臺階與山門臺階共三十六級及寺墻,復寺舊制,次年農歷三月初八古廟會之日,工……[詳細]

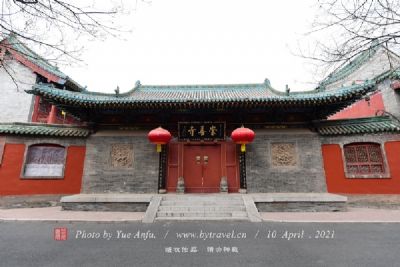

112、崇善寺

崇善寺(第一批省保)時代:明地址:太原市迎澤區狄梁公街原名白馬寺,后改延壽寺、宗善寺,明代更名崇善寺。崇善寺創建于隋唐之際,明洪武十四年(1381年),明太祖朱元障的三子晉恭王朱棡為紀念其母高皇后,在該寺原址上大行擴建,洪武二十四年修建落成。清同治三年(1864年),大部分建筑被火燒毀,現僅存主體建筑大悲殿。大悲殿,面寬七間,進深四間,重檐歇山頂,座落在高臺基上,建筑面積900多平方米。瓦頂為黃綠色琉璃剪邊。上層檐下斗栱單翹重昂七踩,下檐斗栱重昂五踩。殿內柱子仍襲唐宋舊制。殿內設有天花板,全部采用瀝粉彩繪。周圍檐柱側腳明顯。殿內佛壇上供有千手千眼十一面觀音及千缽文殊和普賢三尊塑像,通高均在8米以上。與大悲殿同屬明洪武年間遺物。寺內保存有宋、元、明版藏經,大都有確切紀年。殿內還保存著兩套明代壁……[詳細]

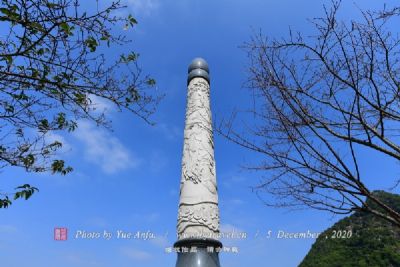

113、華嚴寺磚塔

介紹:華嚴寺磚塔位于懷仁縣何家堡鄉悟道村西2.5公里的清涼山。山分為南北兩峰,南峰海拔1467米,北峰海拔1500米。二峰之間山凹盆地上有華嚴寺遺址。考之殘垣斷壁和部分殘存筒板瓦等,當系遼代始創,清代重建。寺院座北朝南,全部范圍原有正殿、樂樓、東西廂房等。寺之西北有蹬道,通向山腳,為進入寺院的道路。寺前方靠右散存三件殘石雕像和塔址遺跡。正北山腰開鑿石窟,石窟背山面谷,依巖雕鑿。窟前磚砌出前檐洞,外檐磚雕精致,明間上題曰“清涼寺”。石窟的開鑿年代史籍無載,從現存佛像考查,系遼金時期雕鑿。窟門洞上有咸豐八年(1858)重裝題記。至于窟檐洞和磚雕當系清代重加無疑。東側有文殊院遺址。石窟是寺中附屬奉佛場所。在西南峰頂端造塔,為主要建筑。這些文物的遺存,足證這里當年是佛教的繁盛之地。華嚴寺磚塔,俗稱清……[詳細]

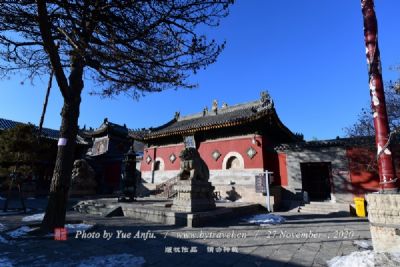

114、羅睺寺

羅睺寺,位于五臺縣臺壞鎮楊林村。坐北朝南,東西長101米,南北寬189米,占地面積1.9萬平方米,創建于唐代,初名落佛寺,宋代維修,明弘治五年(1492)重修,萬歷年間(1573-1620)重修,清康熙時改為黃廟,常住蒙藏喇嘛。現存建筑除東西偏院為現代建筑外,余皆為明、清建筑。三進院落布局,中軸線建有天王殿、文殊殿、大佛殿(大雄寶殿)、后殿(現佛殿),兩側建鐘、鼓樓、伽藍殿、祖師殿、金剛殿及僧舍等。大佛殿(大雄寶殿)為寺內主殿,石砌臺基,寬15.9米,深16.3米,高1.06米,面寬三間,進深八椽,單檐廡殿頂,其前設重檐抱廈,殿內佛壇上塑有三世佛,前為宗喀巴大師像及八大供養菩薩,均按喇嘛教《造像量度經》的規制而建造。寺內存明、清塑像255尊,明清碑9通,明清石獅3只。1986年,山西省人民政……[詳細]

115、武鄉八路軍總司令部舊址

武鄉八路軍總司令部舊址武鄉八路軍總司令部舊址(第一批國保)時代:1938年地址:武鄉縣的磚壁村和王家峪村王家峪村距武鄉縣城45公里,在磚壁村西南10公里洪水河南岸一條狹谷中,舊址設在村北三座相連的民居中。磚壁村在王家峪村之東。兩村皆位于太行山腰,四周群山環繞,地勢險要,舊址在村東玉皇廟內及周圍的佛爺廟、奶奶廟、李家祠堂的一組建筑群中。1937年8月,八路軍奔赴山西抗日前線。總司令部先后駐扎在晉察冀抗日根據地的五臺縣南茹村、潞城北村等地。武鄉縣磚壁村和王家峪村是駐扎時間最長的一處,彭德懷等領導人在此曾指揮華北地區的抗日游擊斗爭。1939年7月,由-總司令、彭德懷副總司令、左權副總參謀長率領的八路軍總部各機關從潞城北村經黎城霞莊,進駐磚壁村。10月,八路軍總部遷到王家峪村,部分留守磚壁村。194……[詳細]