山西省文物古跡介紹

忻州市 太原市 長治市 運城市 晉中市 臨汾市 大同市 晉城市 呂梁市 朔州市 陽泉市 山西省文物古跡 山西省紅色旅游 山西省名人故居 山西省博物館 山西省十大祠堂 山西省十大古村 5A級景區(qū) 4A景區(qū) 山西省十大景點 山西省十大免費景點 全部 山西省特產 山西省美食 山西省地名網 山西省名人 [移動版]

361、晉中彌陀寺

彌陀寺始建于公元四世紀十六國時的石勒時期。現存的彌陀寺遺存為清康熙四十三年(1704年)重修,比圓明園始建時間還要早五年。占地面積420平方米。平面布局前后四合院式,正殿面闊三間,石徹拱式建筑,偏殿面闊四間,石柱石梁穿斗混合構架。后院正殿歷千年滄桑仍風骨猶存,巋然屹立,其余各殿均已傾圮,但廢墟之上文物甚多。除八通記載寺院興衰修建及佛教東漸南播歷史的碑刻之外,雕刻精湛的獸頭、門蹲、柱石都有極高的文物價值,特別是兩尊2米見方、重達千余斤的青石龜形辟邪令人嘆為觀止,龜背之上所負石碑已去,然插碑之槽仍歷歷在目、碩大無比,足有一米之長、近尺之深。這一巨形辟邪由整塊青石鑿成,惟妙惟肖,動感明顯。龜形辟邪的出現也指明了彌陀寺創(chuàng)建時間當在常以龜為辟邪的東漢前后,其名霸下,形似龜,喜負重,為“龍生九子”之一,……[詳細]

362、彭真生平暨中共太原支部舊址紀念館

彭真生平暨中共太原支部舊址紀念館位于太原市文瀛公園文瀛湖南岸,占地10畝,建筑面積5820平方米。這里原是明清時期山西的貢院,1906年創(chuàng)辦山西公立中學堂,1913年更名為山西省立第一中學校。省立一中具有光榮的革命傳統,是太原市暨山西省中共黨團組織的誕生地,被稱為山西革命史上的“南湖”,在中國共產黨發(fā)展史上具有十分重要的意義。五四運動時,省立一中的進步學生與其他學校的進步學生一起,與當局進行堅決的斗爭,取得了勝利。高君宇、王振翼、賀昌、王瀛、張叔平、張友清、彭真等大批早期共產主義者和無產階級革命家曾就讀于省立一中,并從事革命活動。1921年5月,以“喚醒勞工,改造社會”為宗旨的太原社會主義青年團在省立一中成立,這是山西省成立的第一個團組織。1924年5月,高君宇受中共北方區(qū)委和李大釗的委派,……[詳細]

363、陽曲大王廟

大王廟大王廟(第七批國保)時代:明地址:陽曲縣東黃水鎮(zhèn)范莊村陽曲大王廟位于陽曲縣以東約20里,東黃水鎮(zhèn)范莊村內一處高臺之上,整個廟宇現僅存大殿一座,面闊三間,進深六椽,平面方形,單檐歇山頂,形象古樸美觀。外檐下共鋪設五鋪作枓栱24朵,補間各一朵;四角柱鋪作為雙下假枊,其余均為單下真枊;四面明間補間均位于正中心,而次間補間均位于靠近平柱的一側;四角柱均有側腳而無升起,柱頭不卷殺;闌額和平板枋均相交出頭;平板枋高厚方正,出頭后殺角;橑檐枋出頭深遠,此些特點稍有早期遺韻。殿內梁架結構繁雜,但總體原理是這樣:減去兩根大梁后,使用抹角梁承托粗壯的下層襻間枋;所有真枊的后尾均承于下層襻間枋與下平槫及上層襻間之中;華頭子的后尾超長延伸至下層襻間枋下挑斡;在下層襻間枋上再使用抹角梁,在襻間轉角處以枓栱托住下……[詳細]

364、徘徊寺

徘徊寺,又名毗盧寺,是陽曲縣重點文物保護單位。位于陽曲縣泥屯鎮(zhèn)中兵村東南。據碑文記載:明萬歷四十四年(1616),清康熙五十五年(1763),乾隆四十八年(1783),道光二十六年(1864),光緒十三年(1887),均有過修葺。占地面積2007平方米。徘徊寺是供奉佛教尊主毗盧遮那(即中央摩訶毗盧遮那佛或稱大日如來佛)的寺廟(印度語,意為光明普照的意思),故稱為毗盧寺。毗盧寺在各地區(qū)分布很多,陽曲縣泥屯鎮(zhèn)的毗盧寺(又名徘徊寺),據說建于明代,距今已有700年的歷史,經歷代修葺,寺廟基本保存完好。寺院坐北朝南,建造在高約10米的土臺上,占地面積1350平方米,現有殿堂共計30余間,均保存基本完好。外有護墻,可緩坡而上,山門為懸山式小式建筑,旁有鐘鼓二樓,系磚砌樓閣式,下為券門,三面開窗,上建小……[詳細]

365、柿子灘遺址

柿子灘遺址距今2-1萬年,東西分布約10公里,面積約6萬平方米,是一處重要的舊石器時代晚期遺址。1980年發(fā)現并試掘,2000至2001年,在15公里的范圍內新發(fā)現25處舊石器地點以及一個中心遺址區(qū),組成了柿子灘遺址群。2001年至今進行了連續(xù)發(fā)掘,新發(fā)現10余處人類用火遺跡,上萬件石制品動物化石、石磨盤、石磨棒和蚌質穿孔裝飾品。這是中國目前發(fā)現距今2-1萬年前面積最大、堆積最厚、內涵最豐富的一處原地埋藏遺址。遺址文化遺物有石制品和巖畫兩部分。石制品大部分以石英巖為原料,器形有削狀器、尖狀器、錐鉆、石鋸、琢背石片等。巖畫發(fā)現于遺址西北側石崖南端“巖棚”下,這兩方巖畫雖因年深日久風化嚴重,但赤鐵礦的赭紅色及所繪形象,尚能依稀可見。柿子灘遺址是以典型細石器為主體的舊石器時代晚期文化遺存。其文化層……[詳細]

366、長樂村戰(zhàn)斗紀念碑

武鄉(xiāng)縣城東45公里處監(jiān)漳鄉(xiāng)的長樂村,是抗戰(zhàn)時期我八路軍主力粉碎日寇對太行山根據地實行“九路圍攻”的主要戰(zhàn)場。1938年春天日軍調集重兵30OOO余人,由博愛、邯鄲、邢臺、石家莊、陽泉、榆次、太谷、沁縣、長治等地分九路對我晉東南地區(qū)革0據地進行圍攻,妄圖在遼縣、武鄉(xiāng)、榆社一帶消滅我八路軍主力,摧毀我初創(chuàng)的太行抗日根據地。4月16日,日軍北犯榆社撲空后,毀棄武鄉(xiāng),向襄垣竄去,我八路軍129師主力與115師一部遵照-總司令和彭德懷副總司令的命令,在-師長、-政委和-師長的指揮下,以四個團的兵力追殲敵軍,我軍以急襲手段將日軍壓縮在馬家莊、里莊灘至長樂村一帶的河谷地區(qū),截為數段,各個擊破,殲敵2200余人,取得了粉碎日軍九路圍攻的決定性勝利。為紀念這一輝煌勝利,當地政府在長樂村建起了雄偉的長樂村戰(zhàn)斗紀……[詳細]

367、靈光寺琉璃塔

靈光寺位于襄汾縣鄧莊鎮(zhèn)北梁村。《襄陵縣志》載:“靈光寺在縣東南北梁村,金皇統中重建,平陽府尹楊伯雄撰記,后知縣薛所蘊重修,有碑。內有寶塔,高十三級,后有藏經閣。”楊伯雄,金大定二十二年(1182)任平陽尹,有政聲,《金史》說:“先是,張浩治平陽,有惠政,及伯雄為尹,百姓稱之,曰:‘前有張,后有楊。’”經過戰(zhàn)亂,寺的殿堂毀于一九四八年,一九五八年地面被淤平,僅剩一座磚塔,并被列為縣重點文物保護單位。塔位于北梁村西七百米,這里為丘陵地形,地勢東高西低。塔為八角形,仿木構形式磚塔,原有十三級,存七級,每級正面有小圈門,創(chuàng)建于唐貞觀年間,金皇統年間重修。上部六層毀于清代康熙三十四年臨汾地震,這有塔側清代乾隆四年(1739)碑文作證:“奈無何康熙乙亥夏,遭地震,自藏經樓以及廊廡,盡行倒壞,惟佛法二殿僅……[詳細]

368、徐溝城隍廟與文廟

徐溝城隍廟與文廟(第五批省保)時代:明、清地址:太原市清徐縣徐溝鎮(zhèn)城隍廟始建于金大定年間(1161-1189),明初被水淹沒,景泰年間(1450-1456)重建,清康熙十二年(1673)除戲臺外,建筑又被火焚后再建。占地面積約3500平方米。坐北朝南,三進院落布局,中軸線建有戲臺(下為山門)、大殿和寢宮,兩側為鐘樓、鼓樓、配殿等。戲臺建于明成化年間(1465-1487),又稱棲云樓,坐南朝北,建筑面積71平方米。下為山門三間,中辟通道,上部平面呈方形,面寬三間,進深三間,重檐歇山頂,前臺勾連搭卷棚頂一間。文廟始建于金大定年間(1161-1189),明洪武三年(1370)重修。占地面積約4600平方米。坐北朝南,一進院落布局,中軸線建有欞星門、戟門和大成殿,兩側為廂房、廊廡等。欞星門單檐懸山頂……[詳細]

369、下川遺址

下川遺址下川遺址(第二批省保)時代:舊石器地址:沁水縣城西70公里的下川鄉(xiāng)遺址主要分布于中條山東端的垣曲、沁水、陽城三縣毗連的縱橫二、三十公里的范圍內。文化遺存以下川盆地最為集中。盆地位于中條山主峰——歷山的東麓,南北向狹長約4.5公里,東西最寬處2公里,海拔1550米,盆地下伏基巖和周圍山巒為寒武紀和奧陶紀灰?guī)r組成,盆地南端有一狹谷,坡度較大,水流由此泄出。下川地區(qū)地層保存較好,遺存最為豐富,故稱下川遺址。經碳14測定距今二萬三千年到一萬六千年前。二十世紀七十年代發(fā)現和發(fā)掘。下川文化以石器為代表,石器分為兩大類,一類為粗大石器,以沙巖、石英巖、脈石英為原料,占石制品總數4.7%;一類為細石器,主要以燧石為原料。細小石器為下川文化最具代表性器物,它包括典型的細石核和細石葉,園頭刮削器(指甲蓋……[詳細]

370、開柵能仁寺

開柵能仁寺(第五批省保)時代:明、清地址:呂梁市文水縣開柵鎮(zhèn)開柵村中能仁寺創(chuàng)建年代不詳,據寺內石碣記載,樂樓、關帝殿為清代重建。2002年村民集資對該寺進行了修繕。坐北朝南,二進院落布局,中軸線由南至北分別為樂樓、關帝殿、正殿,關帝殿兩側建有耳殿,樂樓兩側建有東西側門。現存正殿為明代建筑,其余為清代遺構。正殿石砌臺基,面寬三間,進深四椽,單檐懸山頂,五檁前出廊架構。柱頭斗拱三踩單昂,螞蚱頭耍頭。關帝殿石砌臺基,面寬三間,進深四椽,單檐硬山頂,五檁前出廊架構,前出卷棚頂抱廈,抱廈面寬一間,四檁卷棚構架。柱頭斗拱三踩單昂,龍頭耍頭。樂樓石砌臺基。高1.8米,面寬三間,進深五椽,單檐前歇山頂后卷棚式頂。柱頭斗拱三踩單昂,龍頭耍頭。樓之兩側各建東西側門一座,石砌臺基,面闊一間,進深四椽。一斗二升雕花……[詳細]

371、襄垣慈勝寺

襄垣慈勝寺位于晉中市平遙縣襄垣鄉(xiāng)襄垣村,占地面積7041平方米。據清光緒《平遙縣志》載,元至正年重修。據廟碑記載,重修于元至順三年(1332年),清乾隆五十五年(1790年)重修禪院。慈勝寺坐北朝南,兩進院落布局,現存正殿、東西配殿、西小殿、東西禪院正房、西禪院東西廂房、戲臺等建筑。正殿為明代遺構,面寬三間,進深六椽,單檐懸山頂,四椽對前后搭牽通檐用四柱,外檐斗縅五鋪作雙下昂,明間施米字形斗縅一朵,屋頂布灰瓦,琉璃方心剪邊。殿內梁架彩畫保存尚好,壁畫大部分為白灰覆蓋。東、西配殿各五間,六檁前廊懸山式。前檐斗縅為一斗二升交耍頭,柱頭、補間各一朵,正心瓜拱上承撐頭木。屋頂筒、板瓦覆蓋,花邊滴水,施花脊。東配殿廊心墻和梁架上均有彩畫。戲臺在山門南40米處,坐南向北,以4根前檐柱組成臺口和左右附臺,……[詳細]

372、關村炎帝廟

坐北朝南,為一進院落,進出口居中。中軸線上的建筑有:院門(新建)、大殿;院東側是東廂房,西側是魯班殿及西廂房。大殿為元代遺構,其它附屬建筑為清代建筑。總體占地面積約1445.22平方米,大殿占地面積152.88平方米。正殿磚砌臺基,面闊三間,進深四椽,單檐懸山頂,灰筒板瓦屋面,琉璃脊飾,有脊剎和吻獸;施三踩斗栱,出云形耍頭;明間與次間各施補間斗栱一朵;檐柱上有龍形彩繪。創(chuàng)建年代不詳,現存正殿為元代建筑,其余多為清代遺構,一進院落布局,中軸線現存獻殿、正殿,兩側有東、西廂房各七間,東、西耳殿各三間,建筑均為磚木結構建筑。炎帝廟大殿平面近似方形。柱身有收分,柱頭有卷殺,闌額普拍枋呈“T”型結構,椽頭卷殺柔和,梁栿皆自然原材,符合元代建筑的基本特征。大殿栱眼有壁畫6幅(時代不詳),皆為瀝粉貼金做法……[詳細]

373、五臺山觀音洞(棲賢寺)

通道終極,是山崖中腰的大巖洞和洞前的大殿。殿建3間,出檐翹揚。殿內主供八臂十一面觀音,觀音面部著白、紅、綠、藍等色,表示種種變化的法像。兩側還供有文殊菩薩、普賢菩薩和-教祖師宗喀巴。殿后左側有一小洞,傳說這里是清康熙年間六世0-倉央嘉措避難-的地方。此外還有傳說該寺中部巖畔的建筑是十三世0-的-所在。因此藏族佛教徒朝五臺山,觀音洞是必到之地。棲賢寺又稱觀音洞,位于南山寺北側的棲賢谷口,距臺懷鎮(zhèn)約5公里。寺院建造在懸崖上,從崖底的下院開始,鑿石為階,在凸出的石壁上蓋有亭子和殿堂僧舍。下院正面建有5間殿堂,當中一間為穿堂,接著便是巖壁下的短窄石階通道,通道中段,外側凸起的巖石上建有六角亭,稱為觀音亭,亭檐下的橫枋上有三幅畫,表現的都是觀音顯示真容拯救受到歹徒和猛獸威脅的凡人。中段傍巖壁筑7間殿堂……[詳細]

374、清徐寶梵寺

寶梵寺(第五批省保)時代:清地址:太原市清徐縣東于鎮(zhèn)東于村寶梵寺,據清碑記載,始建于宋宣和元年(1119),金、元時期屢有補葺,明成化十一年(1475)、嘉靖四十五年(1566)、萬歷年間(1573~1620)三次重修,清光緒十八年(1892)又重建,現存建筑為清代遺構。寶梵寺坐北朝南,二進院落布局,院落東西長82.7米,南北寬43.2米。占地約3600平方米。中軸線上從南到北依次建有戲臺、山門、韋陀殿(過殿)和正殿,旁門位于山門與鐘鼓樓之間,兩側從南到北依次為鐘鼓樓、東西配殿及東西耳殿。寶梵寺作為清徐縣一處保存較完好的清代寺廟,其規(guī)模較大、布局完整。戲臺位于山門外,鐘鼓樓、東西旁門、山門并列為一字形,布局獨特。它的總體布局、單體建筑的結構形式和藝術造型代表了本區(qū)域當時的營造水平,是本區(qū)域清……[詳細]

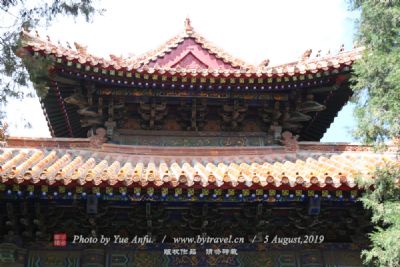

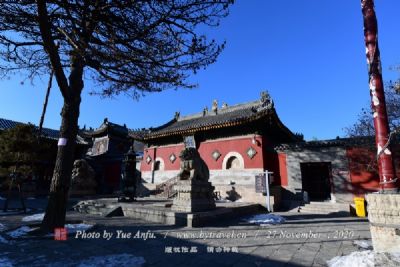

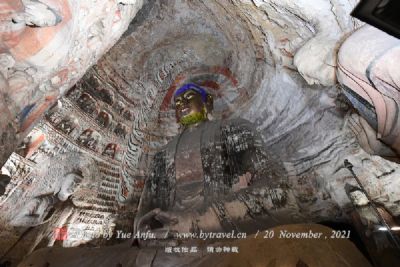

375、云岡石窟第5窟(大佛洞)

第五、六窟為一組雙窟,窟前四層木構樓閣為清初順治八年(1651)宣大總督佟養(yǎng)量主持修建,因巖結構,蔚為壯觀。即明代云中八景中的“云岡摩云”。窟門兩壁上層各雕一株枝繁葉茂的圣樹,二佛側身樹下對坐,神情安詳;下層金剛力士頭戴雙翼羽冠,身穿甲胄,威風凜凜。窟內北壁坐佛高17米,是云岡石窟中最高大的佛像,后世包泥彩繪,呈唐代風格。東西兩壁各一立佛,西立佛鼻直眉彎,略顯笑意,雍容秀典。后壁鑿有禮拜道。地址:山西省大同市云岡石窟景區(qū)類型:古跡雕像/雕塑世界文化遺產等級:AAAAA游玩時間:建議20-40小時電話:0352-3029625開放時間:周一-周日8:30-17:30(4月1日-10月15日);8:30-16:50(10月16日-3月31日)門票信息:無需門票。已包含在云岡石窟門票內。……[詳細]