徐州市文物古跡介紹

江蘇省 銅山區 沛縣 云龍區 邳州市 豐縣 賈汪區 鼓樓區 泉山區 新沂市 睢寧縣 徐州市文物古跡 徐州市紅色旅游 徐州市名人故居 徐州市博物館 4A景區 徐州市十大景點 徐州市十大免費景點 全部 徐州市特產 徐州市美食 徐州市地名網 徐州市名人 [移動版]

121、漢楚王墓群

楚王墓群 漢代 徐州市銅山縣 包括:1、楚王山漢楚王墓群;2、獅子山漢楚王墓及陪葬兵馬俑坑;3、北洞山漢楚王墓,4、小龜山漢楚王墓;5、馱籃山漢楚王墓;6、東洞山漢楚王墓;7、南洞山漢楚王墓;8、臥牛山漢楚王墓。徐州的西漢楚王墓群的12個楚王墓中已探明墓址的有8座,經正式發掘的就有6 座。它們或依山開鑿,宏偉巨制,或以建筑構造見長,或以藝術雕刻取勝,內部布局復雜,生活設施齊全,完全是一座座地下宮殿。其中面積最大的有800多平方米,其氣勢之雄偉、工程量之浩大、建筑構造之精細令現代人難以想象。從漢墓群中還出土了大量珍貴文物,其中金縷玉鑲漆龜鈕銀印等國家文物不勝枚舉。 昔日古戰場的硝煙早已散盡,但戰爭的遺址仍會讓人浮想聯翩。楚漢相爭時期,劉邦項羽爭霸天下。現今徐州市區的戲馬臺就是當年頌羽觀賞將士馳……[詳細]

122、燕橋

燕橋位于徐州銅山區三堡鎮四堡村燕營自然村。為徐州至南京古驛道上,南北向,橫跨灌州河上。始建于明萬歷十八年(1590),為青石質三孔石拱橋,長30米,寬7.6米,凈高4.6米。橋孔拱券采用縱聯分節并列式砌法,以中孔最大,單跨6米,左右兩孔單跨各4米。兩券之間作分水金剛墻以承券腳。橋身金剛墻每塊石料相互錯開,金剛墻兩側各置一對吸水獸。橋墩迎水一面作兩伏龜,龜首仰翹,作分水尖分汊水流,減少洪水對橋面的沖擊力。另外,巨大的石龜還承受著橋墩的重量。為增加橋梁的穩固,拱券和橋墩各部分石料之間,均使用了腰鐵,以增強砌石之間的相互拉力。橋面上鋪青石,橋身中央微微高起,坡勢平緩,以利車馬之行。橋面上原有護欄,望柱頭上分別刻有石猴、石蘑菇等,已無存。徐州地接四省,是兵家必爭之地。明代,燕王朱棣北伐,屯兵扎營于此……[詳細]

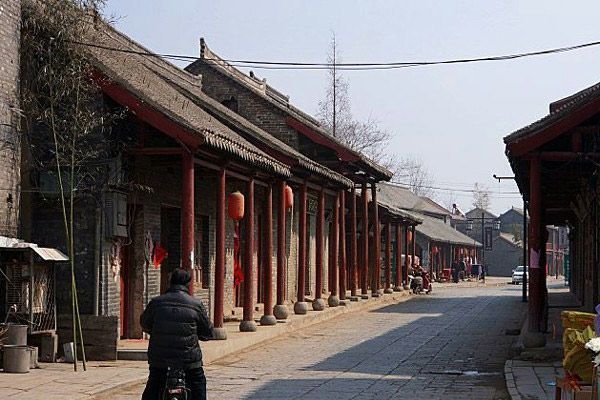

123、陳氏宅

陳氏宅位于土山鎮關公西路。該宅為北方民居樣式,主體房屋朝向南,分上下兩層,有西廂房二間。一樓房檐為木質,上雕刻有花鳥,二樓為木質地板,抬梁屋架,底梁為木結構,刻有花紋。灰磚墻,硬山式屋頂,蝴蝶瓦屋面,一層有挑檐枋,檐廊進深約1米。該建筑保存較好,現為張姓人家居住,經常維護。……[詳細]

124、培正中學舊址

培正中學舊址位于徐州市泉山區立德路22號,為市級文物保護單位。保護范圍:東至本體建筑東墻,西至本體建筑西墻,南至本體建筑南墻,北至本體建筑北墻。建設控制地帶:東至立德路西側道路紅線,西至本體建筑外擴5米,南至本體建筑外擴6.7米,北至北側道路紅線。……[詳細]

125、姚萬和藥店舊址

姚萬和藥店位于土山關帝廟路南斜對面。古建筑門面房三間,青磚灰瓦,蘇北民房風格。為江西客商于清初來土山街經營中藥所建。姚萬和藥店在邳州土山有200多年的經營歷史,有坐堂醫生看病,所售中藥為江西山區的純種藥材。它售藥行醫,極講信譽,為馳名邳南一帶的老藥店。……[詳細]

126、青墩小學舊址

青墩寺小學舊址為清代光緒三十一年所建,位于徐州市沛縣張寨鎮李廟行政村劉莊自然村東北。此地位于沛縣中南部,為典型的沖積平原形,屬暖溫帶半濕潤季風氣候。舊址青墩寺原名萬福寺,經過歷朝歷代的翻建、完善,到了解放前,青墩寺已是廟宇莊嚴,古木參天,香客云集,蔚為大觀。1905年,廢科舉,興學堂,鄉紳朱才全利用青墩寺閑置的廟舍辦私塾,后規模漸大,名士匯集,學校聲名列徐州八縣之首,時有“江南燕子磯,江北青墩寺”之美譽,青墩寺小學聲望日隆。青墩寺小學的輝煌不僅在于她是沛縣近現代教育的翹楚,還是中國共產黨沛縣第一個特別支部的誕生地,是沛縣革命斗爭組織者和領導者的根據地。現存青墩寺小學遺址占地面積50余畝,為明、清及民國年間的建筑物,筑有“中山堂”“大佛殿”、“三圣宮”、“魯班祠”“小門樓”等16間,,建筑面積……[詳細]

127、泉山泰山寺

泰山古寺始建于明代,位于徐州南郊山水秀麗的泉山區內。寺內觀音洞倚巖而建,依洞內石雕觀音而得名。面臨云龍湖風景名勝區,建洞意在祈保當地民眾平安福慧。數百年間,靈氣充溢、香火鼎盛,成為現代都市中一顆璀璨的歷史文化明珠,廣大善男信女帛依的心靈港灣。……[詳細]

128、窯灣蔣家大院

蔣家大院位于窯灣鎮中寧街中部。現僅存沿街店鋪,單進院落,院內廂房和后屋正堂為后期修建。店面建筑坐東朝西,硬山式磚木結構,抬梁屋架,兩坡式屋頂。建筑為兩層,一層為青磚地面,二層為木地板。窗戶為拱形,木質窗欞。地板、梁架年久失修,損毀較為嚴重。……[詳細]

129、石屋寺風景區

石屋寺風景區 石屋寺風景區位于邳州市占城鎮,這里山水相映、風光旖旎,主要景點由石屋寺、知青舊居、蘑菇峰、黃草山,以及江蘇最大的國營果園——占城果園,這里還是全國著名的奇石基地和“特小鳳”西瓜產地,江蘇省最大的苔干種植基地。……[詳細]

130、鳳城天主教堂

鳳城天主教堂位于豐縣鳳城鎮書院南街24號,始建于清光緒三十二年(1906),由加拿大籍巴恩理神甫籌建。1958年拆毀大部分,“文革”期間又遭破壞。現存南屋5間,圣堂門樓3間,西屋15間。1984年重建圣堂10間。2019年3月,鳳城天主教堂入選第八批江蘇省文物保護單位。……[詳細]

131、小金山漢墓

小金山漢墓位于徐州市泉山區云龍湖東南岸小金山,為市級文物保護單位。保護范圍:四至本體區域向外10米。建設控制地帶:東至湖東路西側道路紅線,西、南至山體35米等高線,北至山間東西向石路南側。……[詳細]

132、邳州大墩子遺址

大墩子遺址位于江蘇省邳州市四戶鎮竹園村東一里的高地上,面積約5萬平方米,文化層厚2.2——5.5米。1963年進行第一次發掘,共清理出墓葬四十四座,還有窯穴、窯等遺跡。1966年進行第二次發掘,又清理出三百座墓葬及居住遺跡等。根據底層堆積分上、下兩個文化層,下文化層為青蓮崗文化早期的遺存。上文化層還可以分為早、晚兩期,分別與大汶口文化中、晚期相當。下層的陶器少數的泥質陶外施紅色陶衣,發現很少的彩陶片,為缽和碗,是在磚黃色地上繪紅色花紋,有直線、曲線、復道弧線等花紋,圖案疏朗。上層的早、晚期的墓中都隨葬有少量的彩陶,大多為泥質紅陶,極少數為夾砂紅陶。彩陶大部分是白、紅、黑三色彩,單彩極少。上層早期彩陶的器形主要有斂口缽、折緣盆、直口折腹平底罐等。圖案有渦紋,弧線三角紋、條紋、圓點紋、葉形紋等構……[詳細]

133、寨山摩崖石刻

寨山摩崖石刻又稱邳州燕子埠地震摩崖石刻。清康熙七年六月十七日戌時(1668年7月25日晚7時至9時),山東郯城發生地震,震后舉人雷亨坤記下了這次地震的情況,由寨山主持道士刻勒石上。刻面高1.45米,寬1.1米,文6行,滿行14字,共77字。摩崖石刻文曰:“戊申季夏,山東同時地震,房屋倒塌,壓死人民不可勝數。較之嘉靖年壓死汪槐野、韓苑洛、馬伯循之變為更甚焉。清康熙七年六月十七日戌時地震,丙午舉人雷亨坤書,本山主持道士栗教成勒”。對于這次地震,受災地區的地方志書多有記載。同治《徐州府志》載:“康熙七年六月地震,有聲自西北來,壞城廓廬舍,民多壓死。”《邳州志》載:“月方出東方,有聲自西北來,霎時地大震。”這次地震發生在晚間7時至9時,正是人們闔家相聚之時,因此造成巨大的人口傷亡。邳州距震中郯城更近……[詳細]

135、宿北大戰前沿指揮所舊址

宿北大戰前沿指揮所舊址位于新沂縣馬陵山。馬陵山,古人也稱為陵山、馬嶺山,地處蘇北魯南,經郯城縣、東海縣、新沂市,南止于宿遷境內的駱馬湖邊,整個山體連綿起伏,長達百余公里,馬陵山總的地勢北高南低,主要隆突的山體位于山東省郯城縣境內,最高山峰海拔184.2米;新沂市境內的馬陵山主峰為91.8米,一九九五年四月,經省政府批準為省級風景名勝區,省級自然保護區,現已是國家4A級風景名勝區。馬陵山北起山東省沂源縣,南至宿遷市,南北約200余公里,古代號稱“八百里馬陵”。新沂境內的馬陵山縱穿新沂全境,長約35公里。馬陵山風景區即指以五華頂為中心的一處山脈,習慣稱其為“南馬陵”;新沂市區東北與山東郯城交界的馬陵,習慣稱“北馬陵”。據《郯城縣志》記載:“此山崗陵起伏,形似奔馬,故稱馬陵山。”新沂境內的南馬陵,……[詳細]

136、閻爾梅(古古)墓

閻爾梅(1603-1679),號古古,徐州市沛縣人,詩人,抗清民族英雄。吳三桂引清兵入關后,大規模的抗清戰斗即將爆發。閻爾梅在淮安拉起七千人的抗清義軍,日夜教習武術。徐州人萬壽祺也在松江起兵,但不久這兩支義軍便告失敗。此時,明朝弘光政權在南京建立,史可法督師揚州,閻爾梅遂南下投奔史可法,作其幕僚,勸史可法聯合魯豫邊境的榆園軍抗清,渡河收復山東,但史可法不聽;閻爾梅又勸史可法西征,收復河南,又不聽;再勸占據徐州,以圖河北,他還是不聽。閻爾梅非常失望。史可法的決策是死守揚州,但不久揚州失守。閻爾梅幾經輾轉回到北方,參加了山東的榆園農民軍。榆園軍是好幾支抗清武裝的合稱,活動在山東省西南部的曹州森林地區。再后,閻爾梅削發為僧,自號“蹈東和尚”,以河南嵩山少林寺為聯絡點,云游四方,積極組織抗清斗爭。榆……[詳細]

137、云龍山摩崖造像

因山上有北魏雕刻的大石佛而得名。云龍山海拔142米,長3公里山分九節,蜿蜒起伏,壯似云龍。云龍山上興化寺的大石佛是徐州現存最早的摩崖石窟造像,佛高11.52米,方面大耳,形態慈祥、氣勢嚴威。大石佛雕刻于北魏獻文帝天安元年至孝文帝太和十年之間,距今已有1500多年的歷史。大石佛兩側的崖壁上雕刻著大小錯落、神態各異的近千座小佛、菩薩等造像,其中刻有:魏太和十年七月造像;唐開元二十二年五月造像;唐元和十五年造像;宋政和七年造像等年號。這些年號題字都是當時開鑿時留下的,因而確切推斷大石佛應為公元466—486年間(北魏獻文帝天安元年彭城歸附北魏至孝文帝太和十年之間)的作品。又因北魏皇室有“結伴高僧,游心釋典”的風尚,武宣王的父親獻文帝、兄孝文帝都是虔誠的佛教徒和佛教石窟營造的倡導者,他們在平城(山西……[詳細]

138、白集漢畫像石墓

白集漢畫像石墓為徐州地區保存最為完好的一座東漢祠畫像石墓,而且祠堂與墓室均刻有畫像。墓葬規模較大,石刻畫像內容豐富,雕刻技法精湛、高超,對研究漢代的社會制度,特別是探討徐州地區漢代的政治、經濟和文化等方面有著極為重要的參考價值。該墓采用了平地起墳的建造方法,上有較大的封土堆,墓葬整體結構由祠堂和墓室兩部分組成。墓室分為前、中、后室,中室附有左右耳室,后室呈長方形,并由石板隔開,為夫妻合葬放置器具的地方。整個墓室為疊澀式封頂。該墓畫像分別雕刻于祠堂及前、中、后室。畫面內容十分豐富,其題材涉及社會生活、神話傳說、仙境祥瑞、歷史故事等諸多方面。如反映現實生活的車馬出行、拜謁饗宴、博局對奕、舞樂百戲等;反映神話傳說的玉兔搗藥、東王公、西王母、伏羲、女媧等;反映祥瑞題材的珍禽異獸、瑞木嘉禾等等,從中再……[詳細]

139、徐州耶穌圣心堂

徐州耶酥圣心堂位于徐州市區青年東路216號。是1910年法國傳教士艾賚沃出資、德籍教士建筑師吳若瑟設計并主持修建的。教堂平面呈十字形,東西寬25米,南北長52米,屋脊高145米,高聳入云的三角架高達25米,總面積1258平方米。教堂以青磚青石構筑,室頂券成穹窿頂,而屋面為中國傳統的抬梁式重檐結構。教堂的主要部分為前廊、禮拜堂、鐘樓、音樂樓、更衣室等。最南端是由3個圓形拱門構成的前廊,前廊后部兩側是高大的鐘樓,為三層樓結構,原頂部為青瓦,線條勻稱流暢,樣式別致,現改為水泥屋頂。兩鐘樓間矗立著高大的三角架作為建筑的外形裝飾,三角架中間裝飾著神龕,頂端是高聳的十字架。堂內最南端是二層結構的音樂樓,從這里可以進入堂外的前廊頂部和鐘樓內。教堂的主體部分是禮拜堂,東西寬24米,南北長50米,寬敞高大,……[詳細]

140、小徐莊遺址

新沂小徐莊古文化遺址主體勘探工作目前已基本完成,試挖掘工作歷時兩個月,除了發現8座墓葬、1個自然防御溝外,還發現了一個具有非常重要價值的類似龍窯的遺跡。據介紹,龍窯是我國窯爐的一種形式,最早發現于浙江上虞,為商代窯址,因其依山而建,且為長條形,如龍似蛇,故取名龍窯洞。據專家介紹,如果目前在小徐莊發現的這座類似龍窯的遺跡經考證確實為龍窯的話,那么它將重寫龍窯的歷史,小徐莊將成為中國歷史上最早的龍窯發源地。即使該窯洞不是龍窯,也將具有非常重要的歷史價值。參與挖掘的南京大學遙感考古研究中心主任黃建秋認為,這個陶窯遺跡和以前發現的完全不一樣,它已經有點遠古時期制造瓷器用的龍窯的雛形。據了解,小徐莊遺址發現于上世紀60年代,屬于大汶口早期文化遺址。1998年,我市曾對其進行過搶救性發掘,2000年正式……[詳細]

闂傚倷鑳舵灙缂佽鐗撳畷婵堜沪閻偆鎳撹灃闁告侗鍘藉畵宥夋⒑閸濆嫷妲归悗绗涘洤纾归柟鎯板Г閻撴瑩鏌涜箛姘汗闁活厼鐭傞弻娑樼暆鐎n偄顏�

缂傚倸鍊风欢锟犲窗閹捐纾归柡鍥ュ灩閻鏌¢崶鈺佇ョ痪楣冪畺閺岀喓鈧稒岣跨粻姗€鏌¢崱妯荤叆妞ゎ叀娉曢幏瀣喆閸曨偒浼� 44010602000423闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹 闂傚倷绶氬ḿ褍螞瀹€鍕;闁跨噦鎷�

缂傚倸鍊风欢锟犲窗閹捐纾归柡鍥ュ灩閻鏌¢崶鈺佇ョ痪楣冪畺閺岀喓鈧稒岣跨粻姗€鏌¢崱妯荤叆妞ゎ叀娉曢幏瀣喆閸曨偒浼� 44010602000423闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹 闂傚倷绶氬ḿ褍螞瀹€鍕;闁跨噦鎷�