徐州市文物古跡介紹

江蘇省 銅山區 沛縣 云龍區 邳州市 豐縣 賈汪區 鼓樓區 泉山區 新沂市 睢寧縣 徐州市文物古跡 徐州市紅色旅游 徐州市名人故居 徐州市博物館 4A景區 徐州市十大景點 徐州市十大免費景點 全部 徐州市特產 徐州市美食 徐州市地名網 徐州市名人 [移動版]

21、何山頭細石器遺址

何山頭遺址位于新沂市東北約7公里馬陵山山脊北坡的何山頭上,地屬北溝鎮何山頭村,海拔約91米,地理坐標為東經118°23′56〃,北緯34°25′40〃,遺址東西長200米,南北寬約100米,地層(含石器的殘坡堆積層)厚1米左右。1984年調查發現石器制作場地,加工的細石器在地表有零星出露,在地層的剖面上也見到一定數量的石制品。出土舊石器時代晚期細石器68件,器類有刮削器、砍砸器、石片等,制作方法有間接壓制法和直接打擊法兩種,其中細小石器占有很大比例。細石器是舊石器時代晚期出現的一種新的石器加工工藝,是一種比較先進的工藝,一般是指采用間接打擊法制成的小型細石核、細石葉和用之進一步加工而成的石器。細石器的出現一般認為是與更新世末期全球氣候變化及人類大遷移有密切聯系。一般說來,細石器起源于舊石器時……[詳細]

渡江戰役總前委舊址,位于漢王鎮北望村,該址由三座古民居組成,又稱“郝家大院”。總占地面積九百多平方米,共有清代建筑一百余間,房屋現存60多間,舊址主體建筑保存完好,被古建筑學家確認為徐州地區鄉間現存面積最大的古建筑群。1949年2、3月間,-、-、陳毅、粟裕、譚震林、曾山等老一輩無產階級革命家,在這里運籌帷幄,研究和制定渡江戰役方案,并留下珍貴的合影照片。北望渡江戰役總前委舊址是徐州市重要的紅色旅游資源。1949年1月10日,淮海戰役勝利結束,華東野戰軍總部由肖縣南蔡洼村移駐銅山北望村,按照-1949年1月12日“關于華野、中野休整兩個半月并要完成渡江戰役準備工作”的命令,華野于2月9日改編為第三野戰軍,之后成立了華東軍區,調整了0中央華東局。0中央華東局及華東軍區于2月12日到達北望,2月……[詳細]

23、三層炮樓

三層炮樓是1967年順河鎮革命委員會建,屬“文革-”產物,位于徐州市豐縣順河鎮六六福食品有限公司院內。順河村位于豐縣西北,為黃泛沖擊平原,東有復新河,西臨四聯河,南靠羅河,北有蘇北堤河。系平原坡地,東北低,西南高。西南部為青沙地,東北部為粘土地,西北部為鹽堿地。水陸交通發達,河渠縱橫,水資源豐富。順河村北側有西營子河,東部為大片農田,土壤肥沃,五谷豐登。適宜種植小麥、玉米、大蒜等農作物。六六福食品有限公司地處鎮政府大院東部,南部為鎮區居民區,臨街有門面商舖,西部、北部為順河村居民區,東部為鎮政府工作人員家屬區。在“文革-”期間,雖然毛澤東在《人民日報》一九六六年九月五日社論中已經警告全國的批判形式要文斗不要武斗,但由于被批判資產階級思想的人不服,由此一些他們的派別如變色龍,中央支持哪派別他們……[詳細]

24、睢寧彌陀寺

宗善禪寺又名羊山寺,座落在岠山峰頂(岠山原名嶧陽山、葛嶧山、羊山)地處江蘇睢寧和邳州交界處.海拔213米,是蘇北除連云港云臺山之外的最高峰。康熙年間進士季運隆所輯的“八景”詩中有這樣的描繪:峰獨秀聳長空。據史料記載巨山古木蔽日,古時,山巔有寨,寨內有“泰山行宮”。宗禪寺的歷史:公元193年,東漢丹陽人笮融任下邳相時,就在下邳城西南二里處的羊山上建浮屠寺。浮屠寺上累金盤,下為重樓,可容三千余人。浮屠寺里建有佛塔,塔上有九個金盤(九面銅鏡):八面朝八方,中間一面朝天,故名九鏡塔。磚石建造的九鏡塔為八角九級,各層均有飛檐翹角,塔身內外有佛雕480尊,飾以黃金錦衣。塔有148級臺階,盤旋而上至塔頂,為我國最早的寶塔.浮屠寺還曾因九鏡塔而更名為“九鏡禪寺”,至唐代貞觀年間,九鏡禪寺更名為釋迦院,這便是……[詳細]

25、龍霧橋遺址

龍霧橋遺址為大致為宋遼金至明遺址,位于地處豐縣鳳城鎮史套樓東南,北環路南,復新河東岸。龍霧橋位于河灘上,此鄰北環路,西鄰復新河,交通方便。境內地勢平坦,稍顯南高北低,起伏不大,土地肥沃,適宜農作物生長。鎮交通比較發達,鐵路公路四通八達,水陸交通亦很方便,內河航道主要有復新河,與微山湖相通。屬暖溫帶半濕潤季風氣候,光能資源豐富,熱量資源充裕,年際交變幅度大,降雨較集中,但時空分布不均,四季分明,氣候資源較為優越。遺址東西長約50米,南北寬約60米,面積約3000平方米。龍霧橋在城北2.5公里處,據《豐縣志》記載:秦時滄河從縣城的西面流來,在縣城的東北角拐彎,流向東南。前256年,滄河上有一座較大的石橋,橋似龍環,橋的北面是大澤,水天一色,茫茫蒼蒼,霧氣騰騰,索繞橋面,因此向有“龍環霧繞”之稱。……[詳細]

26、周勃、周亞夫墓

周勃、周亞夫墓為明、清所建,實為周勃、周亞夫的衣冠冢,位于徐州市豐縣鳳城鎮黃樓村東南。境內地勢平坦,稍顯南高北低,起伏不大,土地肥沃,適宜農作物生長。鎮交通比較發達,鐵路公路四通八達,水陸交通亦很方便。屬暖溫帶半濕潤季風氣候,四季分明,光照充足,雨量適中,雨熱同期,夏無酷暑,冬無嚴寒。周勃(?—前169年),祖籍卷縣人,即今河南原陽縣(舊原武縣)人,后遷居于豐邑城東落戶,是漢高祖劉邦的同鄉。明、清《豐縣志》均將周勃列入豐縣人物志。周勃出身貧苦,定居豐縣后,因距邑城較近,故青年時期以村西大澤中(豐城北關大澤門外)的蘆葦編織葦箔、蠶具營生,間或為人婚喪嫁娶之時充當吹鼓手維持生計。但他自幼習武,弓馬嫻熟,孔武有力。明.隆慶《豐縣志?宦業志?周勃傳》載:“周勃,以材官(訓練步兵的低級武宮)從高祖,戰……[詳細]

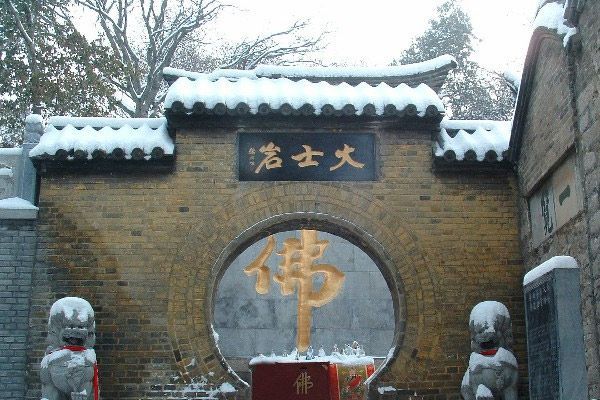

27、大士巖

大士巖位于云龍山北峰。清康熙五十七年(1718年)徐州知州姜焯始建,光緒十七年(1891年)修繕,后被毀廢圮,1979年修復。正門北向,由山門、圓通寶殿、千手觀音殿、韋馱殿、試衣亭、送暉亭、鐘亭、鼓亭等組成。大殿坐東向西,面闊三間10.6米,進深6.22米,硬山卷棚頂,內祀觀音大士像。石牌坊方形抹角石抱柱,石抱柱陰刻乾隆御書楹聯。山門面闊三間10米,門上嵌石刻“大士巖”三字。院內有5棵古樹,碑十余通。清康熙五十七年(1718年),時任徐州知府的姜焯即將卸任時在重修放鶴亭之后,又讓工役在西坡修建僧寮。在挖房舍的地基時,發現一天然巨石,石質精美,狀如觀音。于是姜焯從山東請來技術精良的石匠,讓其仿照山下黃茅崗唐吳道子所作觀世音石碑畫像,鑿成“送子觀音”造像,并在坐像周圍沿峭壁鑿出石龕。石龕完成后為……[詳細]

28、張道陵祠遺址

張道陵祠遺址始建年代不詳,大致為元代所立,位于徐州市豐縣宋樓鎮費樓村費樓二隊,費樓村中心南北大道與東西大道交叉處。費樓村位于豐縣南部,豐城南郊,地處平原,地勢南高北低,東高西洼,但起伏不大,西部為粘土地,東部為砂堿地。屬暖溫帶半濕潤季風氣候,光能資源豐富,熱量資源充裕,年際交變幅度大,降雨較集中,四季分明,氣候資源較為優越。當地居民以農為主,兼搞工副業。張道陵(34—156),道教創始人,第一代天師。本名張陵,東漢沛國豐邑(今江蘇豐縣)人。道書載:為漢留侯子房八世孫。據本地文史資料載,張道陵于東漢建武10年(公元34年)生于豐縣阿房村(今江蘇豐縣宋樓鎮費樓村)。他7歲埋頭書房,苦讀《道德經》、《河圖》、《洛書》,領其奧。19歲設帳講學,后任江州令。24歲與孫氏成婚。因當時社會的種種原因,張道……[詳細]

29、司吾驛遺址

司吾驛是蘇北地區古代的重要驛站之一,位于司吾山前“通京大道”的橋北村,當地俗稱“馬號”。遺址高出周圍地表的平土臺,遺址面積約6000平方米。現存驛井一口,地表能見到繩紋陶片、盆、罐等口沿及青花瓷片。司吾驛設在通京大道旁,有馬匹六十匹,馬夫六十名。驛站毀于清宣統二年(1911年)。司吾驛設置較早,秦代這里就設有司吾驛,南宋末年,民族英雄文天祥被俘押往元大都途中,曾夜宿司吾驛,并留詩《望邳州》:“中原行幾日,今日才見山,問山在何處,云在徐邳間。”元朝首都定在今天的北京,其陸路交通的線路方是由山東郯城入新沂境,南接淮揚,北通徐州、山東,“粵、閩、浙、贛、蘇、常等地文武官員和商賈行旅往來,多由清江登陸,經由此道入京”(清代光緒《清河縣志》)。 明清時期的通京大道,北由山東郯城入境,經現在新沂市區的劉……[詳細]

30、漢高祖廟

漢高祖廟位于現鳳城賓館院內。最早建在中陽坊,幾經遷移,座落于文廟左側。中陽坊高祖廟位于原縣治東北角,由五代時劉知遠修建,到唐代已開始損壞,人跡罕至。唐高祖時的國子監博士徐礦過高祖廟時曾寫下一詩:“魂魄定驚鐵馬馳,孤城遺廟閱今茲。月明劍佩來三杰,世遠君臣晦六奇。狐兔解圍階陛拜,金錢空費女郎祠。轟騰車馬郊衢去,吊古真堪揮淚洏。”宋宣和年間(公元1119—1125年),高祖廟為時任豐知縣韓侯、主簿王之才重建。至元朝末年,廟宇荒蕪,墻垣傾圮。明初朱元璋詔命有司歲時享祭。明宣德元年(公元1426年)知縣闕膺加以修葺。正統八年(公元1443年)典史劉勉重修。弘治十二年至十三年(公元1499—1500年)知縣于讓、縣丞宋溥、典史查俊、教諭陳讓、訓導吳輒、鄭發重修。高祖廟正殿三間、東西廡房六間,前門樓三間,……[詳細]

31、徐海道署

徐海道署又稱道臺衙門,始建于明洪武十一年(1378),為東察院。明正德六年(1511)改為道署。后圮于黃水。崇禎三年(1630)徐州兵備道唐煥于舊址重建。清乾隆六年(1741)進行過大規模的增修擴建,有大小院落30多個,建筑群坐北向南,三路三進,由大門、儀門、大堂、二堂、后樓組成。光緒十一年,重修。現存清建照壁和二堂。二堂歇山頂,斗拱出跳,龍頭彩斗完好。原道臺衙門前的“一字型”大照壁長30米,高5.6米,巍峨壯觀,為徐州地區第一大照壁,1999年對照壁進行了維修。年徐海道署舊址被批準為江蘇省級文物保護單位。道臺衙門是明清兩代徐州地區及民國時期徐海道的最高行政機關,徐海道為民國置,屬江蘇省,治銅山縣,轄銅山、豐縣、沛縣、蕭縣、碭山、邳縣、宿遷、睢寧、東海、灌云、沭陽、贛榆十二縣。辛亥革命爆發后……[詳細]

32、漢王拔劍泉

“策馬來尋拔劍泉,漢王遺跡尚森然,一泓暗泄碧峰外,百丈晴拖綠樹邊,溜響消殘龍戰氣,芒寒微動灞陵煙,鴻溝寂寞烏江冷,不信清流此地偏”。這首題為《拔劍泉》的古詩是清乾隆33年間,一位名叫邵大業的徐州知府寫下的。拔劍泉位于漢文化之鄉,漢王鎮丁唐山下。形成于西漢高祖二年,這里山脈連綿,河流縱橫,素有“山水一色,民事物阜之稱”。是徐州著名的花果、玫瑰之鄉。據《史記》上記載,劉邦-為漢王后,于公元前205年春,乘虛占領西楚國都彭城,霸王項羽聞訊,親率3萬精兵奪回彭城,劉邦率隊退到漢王丁塘山下,人困馬乏,數日不得滴水,軍士饑渴難忍,劉邦在走投無路百感交集之時,猛地將寶劍往地上一搠,對天長嘆道:"天亡我也!”沒想到當他從石縫中拔出劍時,隨劍間涌出泉水。同時,他的焦躁不安的戰馬也用蹄子趴出泉水,從此,后人為紀……[詳細]

33、蘇北大堤

蘇北大堤為1950年國家投資修建,位于徐州市豐縣首羨鎮黃樓村北400米。位于豐縣最西北部,蘇魯兩省四縣交界,平原坡地,西高東低。屬暖溫帶半濕潤季風氣候,四季分明,光照充足,雨量適中,雨熱同期,夏無酷暑,冬無嚴寒,氣候資源較為優越,有利于農作物生長。周圍有四條河環繞,河溝渠密布,為農作物的生長提供了方便,主要種植麥、棉、玉米、大蒜、洋蔥、大豆等農作物。蘇北堤河是人工開挖的一條河流。自西向東流入復新河。蘇北堤河是江蘇豐縣和山東魚臺的界河,西通西惠河,東流入復新河,由于堤土被種莊稼。殘堤破壞嚴重。其為復新河支流,1958年后有幾次疏浚。常年河水淤積,西部河底干枯種上了莊稼,只是澇天,有積水,實際是個排澇堤河,近年是蓄水河,兩岸種植了莊稼,無人問津。蘇北大堤前身是清咸豐年間擋黃河水的防洪大堤,以堤帶……[詳細]

34、白家橋

白家橋位于徐州市北約40公里的銅山區利國鎮利國村,南北橫跨于古老的運鐵河上。該橋為青石砌筑的三孔石橋,全長22米,橋面寬8.6米,中孔跨度5.5米,兩邊孔寬4.3米,橋體中高6.4米。橋拱采用縱聯分節并置法,券成拱形。橋面石板平展光潔,堅實牢固。橋西側殘留有石座槽,推測應有石欄桿。橋墩條條拼縫間都灌有糯米灰漿,大的縫隙間還墊了鐵片。橋墩的逆水方向砌成三角形,以分剎水勢。整個橋砌筑精細,造型美觀,莊重和諧,雖歷經600余年,仍不錯位,至今承載著來來往往的車輛人群。自漢代以來,利國一直是我國鐵礦石開采、冶煉的重要之地。白家橋的建造,就源于利國的鐵礦業。為了將鐵礦石外運,宋代即從利國監開挖了一條運河。《太平寰宇記·徐州》中有寫到:“利國監,官署名。宋置,掌管冶鐵。在今江蘇銅山縣東北。本是徐州的秋邱……[詳細]

35、向陽渠

向陽渠,位于柳泉鎮微山湖畔。向陽渠始建于1970年,先后建成123華里長的一、二干渠。整個工程包括,中型翻水站5座、大渡槽5座、橋涵閘369處、隧洞5個,架設高壓線25公里。向陽渠水利工程于1976年竣工。向陽渠的主體工程是5座“大渡槽”。大渡槽為塊石結構構筑物,主拱劵形式為單向聯排弧形拱劵。墩柱為獨立基礎,門形圓拱劵立柱。立柱上,為節省石材,砌作洞形圓拱劵,洞形圓拱劵與主拱劵上以料石襯砌平整后作為水渠的底面,兩邊砌石墻形成輸水“渡槽”。向陽渠總體工程的輪廓是,一干渠在望馬村與大馮村之間,至高皇廟村南。西端起于光山(舊稱獨松山,早年山上就一棵獨立松樹),其東端為小窯山。一干渠又稱“群英渡槽”,是典型的歐式“輸水橋”建筑。二干渠位于辛家村西南,起點在宋店莊西北,至五珠泉村東。從建筑造型藝術看,……[詳細]

36、姚樓河普濟橋

姚樓河普濟橋為明代建,位于徐州市沛縣龍固鎮姚樓村。此地為沛縣最西北部,東靠昭陽湖,屬黃泛沖積平原的濱湖低平原,地表坦蕩,河渠縱橫,已形成較密的平原梯級河網。湖產豐富,煤礦發達,水陸交通方便。全鎮糧食作物以小麥、水稻、玉米、大豆為主,兼種棉花、花生、油菜等。此地屬暖溫帶半濕潤季風氣候,光照充分,氣候溫和。氣溫和降水年際變化大,四季風向、風力變化很大。橋南是姚樓村,村民以務為主,交通便利。《沛志》載:“龍固西北六里邊溝上有主普濟橋,”通古濟水,古沙河,位于姚樓林西,今蘇魯邊界。明代就有普濟寺和善濟庵存在,橋以寺名,寺以橋興。清光緒十二年,普濟橋就曾經大規模重修過,并立碑記載。重修后的普濟橋有三孔三碑,俗稱三碑,單(坦)三孔,一橋壓二省”,為清代著名景觀。南側是三河交匯,北側是水運碼頭,位于這兩者……[詳細]

37、豐縣城護城河

豐縣城護城河為清代所建,位于徐州市豐縣鳳城鎮北關村村南,位于豐縣中部,復新河西側,境內地勢平坦,稍顯南高北低,起伏不大。城南渠樓至東北楊廟一線為沙質土壤,其余均為粘性土壤,土地肥沃,適宜農作物生長。鎮交通比較發達,鐵路公路四通八達,水陸交通亦很方便,內河航道主要有復新河,與微山湖相通。屬暖溫帶半濕潤季風氣候,四季分明,光照充足,雨量適中,雨熱同期,夏無酷暑,冬無嚴寒。四季之中春、秋季短,冬、夏季長,氣候資源較為優越,有利于農作物生長。豐縣城池是國內保存最為完整的城河景觀,開挖于城戰國時期,是比較完整的方形城河之一,清光緒《豐縣志》載:“豐縣城池,舊城莫究其始,秦筑厭氣臺于此,后鑿城內四隅為池,周長九里。”歷代多次疏浚,至今從無干涸,水清如碧。河寬20米,深2.8米。1949年至今豐縣對護城河……[詳細]

38、徐州采石場遺址

徐州漢代采石場遺址位于徐州市南云龍山北坡。2003年在市政建設中發現,南北長約200米、東西寬約100米,總面積約20000平方米,清理出漢代采石坑68處,其中已采的空坑63處,石坯坑5處。另有刻字1處,石渣坑1處,墓葬2座。現場還發現許多開鑿工具及工匠的生活用品等。遺址北部的大部分都已經被建設破壞,南部規劃的保護范圍面積約700平方米,遺跡分布密集。采石場遺址為露天石坑,當時在開山取石的過程中,工匠們巧妙地利用山石走勢、巖石裂隙及山石的紋理等自然條件開采石料。開采的石料長1.2-3米,寬0.7-1.4米。從發掘清理情況分析,采石工藝一是根據山石大小及走勢,稍加修整,在周圍鑿出楔窩,塞以鏨、楔等物,敲擊取石。一是順著巖石走向,選擇石質較佳處,在長方形石料四周開鑿溝槽。達到預定深度后,再從兩側……[詳細]

39、太行堤

太行堤為當代所建,位于徐州市豐縣趙莊鎮許莊村南200米。許莊村位于豐縣的西北部,系黃河決口后沖積平原,多沙地。1949年后開挖太行堤、營子、西支、四聯等幾條大河,豐單公路從境內通過,區位交通優勢明顯,是傳統的農業大鎮,以農為主兼搞工副業,棉花、特種蔬菜的種植發展較快。屬暖溫帶半濕潤季風氣候,光能資源豐富,熱量資源充裕,年際交變幅度大,降雨較集中,但時空分布不均,兼有海洋性和大陸性、南北氣候之長,四季分明,氣候資源較為優越。太行堤河是復新河的一條重要支流,發源于山東省單縣浮崗集,經豐縣西部王溝鎮流入豐縣,經豐縣趙莊南、常店南至孫套樓匯入復新河,由復新河直泄南陽湖,全長54.5千米,流域面積476平方千米,流域包括單縣南部、江蘇豐縣。其主要支流有蔣河、二堤河和孟流河。1952年由政府牽頭,群眾自……[詳細]

40、徐州山西會館

山西會館,位于徐州云龍山東麓,依山而建,坐西朝東。始建于清康熙年間,并于乾隆四十七年(1782年)、道光五年(1825年)、光緒十三年(1887年)、光緒十八年(1892年)分別進行重修擴建。文革期間,山西會館遭到嚴重破壞,1995年,依據有關史料記載對山西會館重新進行修繕,并重塑關帝像。現山西會館占地4850平方米,建筑面積1100平方米,為前后兩進對稱建筑格局的院落,由前山門、戲樓、中配房、后大殿、偏殿等主體建筑組成。大殿的內墻上鑲嵌有清順治十八年(1661年)—光緒十八年(1892年)五次重修擴建的記事碑5方。山西會館原為山西人所建的相山神祠,供奉關帝圣君與火、財、福諸神,故有“四圣會館”之稱。“乾隆七年(1742年),山西同鄉集資擴建,遂改為山西會館。后不再祭祀祠內的水火二神,而獨尊……[詳細]