廣東省全國重點文物保護單位介紹

廣州市 梅州市 佛山市 東莞市 江門市 河源市 潮州市 韶關市 肇慶市 深圳市 惠州市 汕頭市 清遠市 湛江市 珠海市 揭陽市 汕尾市 茂名市 中山市 陽江市 云浮市 廣東省文物古跡 廣東省紅色旅游 廣東省名人故居 廣東省博物館 廣東省十大祠堂 廣東省十大古村 5A級景區 4A景區 廣東省十大景點 廣東省十大免費景點 全部 廣東省特產 廣東省美食 廣東省地名網 廣東省名人 [移動版]

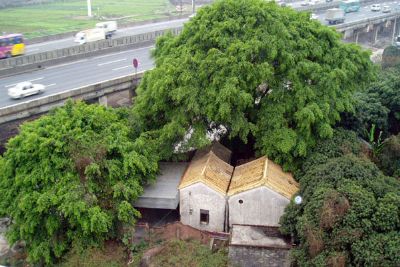

121、謝遇奇家廟

謝遇奇家廟位于廣東省東莞市茶山鎮南社村東坊47號左側,建于清光緒二十七年(1901),1997年重修。坐南向北,三間二進二廊一天井合院式布局,總面闊13.75米,總進深21.35米,占地面積約294平方米。磚木石結構,青磚墻體,紅砂巖勒腳。硬山頂,抬梁與穿斗混合式梁架,鑊耳封火山墻,碌灰筒瓦,綠琉璃瓦當、滴水剪邊。頭門匾額陽刻“家廟”,年款“光緒辛丑年”,落款“陶浚宣題”,掛“榮膺一品祀享千秋”對聯,進門有擋中屏風。后堂懸掛“載德堂”木匾,神臺處供奉清十八世祖至民國廿二世祖先牌位。后堂屋脊灰塑有“光緒辛丑”、“文如璧造”款。家廟是清廷為表彰謝遇奇功績恩準而建造的。謝遇奇曾跟隨左宗棠去新疆平定叛亂,以戰功歷補為副將,歷官金門協臺、九龍協臺、順德協臺、副將、署漳州、鎮南、韶邊鎮總兵,封建威將軍。……[詳細]

122、梅嶺南粵雄關與古道

梅嶺的得名相傳是根據南遷越人首領梅絹的姓氏得來的。在戰國時期,中原戰亂不堪,大批越人遷往嶺南,其中一支以梅絹為首的越人,翻山越嶺來到大庚嶺上,被眼前的嶺南風光所吸引,決定在梅嶺一帶安營扎寨,他們發揚了越人勇敢頑強、刻苦堅韌的民族傳統,艱苦創業,使這帶迅速興盛起來。因為梅絹是首率隊的拓荒者,后來又因破秦有功而受項王封為十萬戶侯,因此人們就把這一帶稱之為梅嶺。梅嶺在嶺南經濟文化發展史上起了重要作用。梅嶺自越人開發后,成了中原漢人南遷的落腳點,中原文化逐步在梅嶺生根開花,并向嶺南傳播開去。梅嶺既是古戰場,也是革命戰爭年代紅軍多次戰斗過的地方,特別是陳毅同志帶領部隊在這一帶堅持了三年游擊戰,并在臨危之中寫下了壯志凌云的《梅嶺三章》,使梅嶺的知名度更高。梅嶺得名的另一說法是梅樹多梅樹,故稱梅嶺。梅嶺的……[詳細]

123、丹霞山摩崖石刻

丹霞山摩崖石刻丹霞山位于韶關市區東北約45公里處,歷史悠久,早在新石器時代,就有古越先民在這里生活,留下了鯰魚轉文化遺址。丹霞山的歷史文化資源較為豐富,人文景觀豐富,現擁有不可移動文物74處,其中省級文物保護單位1處,即丹霞山摩崖石刻群,包括通天峽摩崖石刻群、別傳寺摩崖石刻群、夢覺關摩崖石刻、錦石巖摩崖石刻群;縣(市、區)級文物保護單位16處,主要是一批古建筑、古墓葬、古遺址及巖畫。通天峽摩崖石刻群,位于丹霞山主景區長老峰上層。主要分布在丹梯鐵鎖、御風亭、海螺峰、龍王巖四處。共有15處石刻,其中有丹霞山景區內最大的摩崖石刻“別有天”摩崖石刻。“別有天”是康熙甲子年(康熙二十三年即1684年)遺留下來的珍貴文化遺產,總長10.9米,高3.6米,最大的字寬2.84米,書法精妙,氣魄雄偉,有著極高……[詳細]

124、中國共產黨廣東區執行委員會舊址

中國共產黨廣東區執行委員會舊址樓高三層,總面積約700平方米。這里是大革命時期中國共產黨廣東區執行委員會所在地。廣東區委是中國共產黨最早建立的地方區委之一,管轄區域包括廣東、廣西、福建南部、香港、云南、貴州以及海南甚至深入到南洋一帶,成為當時最大的區委。1924年10月,周恩來回國后接任區委委員長一職,1925年2月,由陳延年擔任書記。區委機關設組織部、宣傳部、工人部、農民部、軍事部、婦女部、監察委員會和秘書處等機構。當年,陳延年、周恩來、彭湃等老一輩無產階級革命家和革命先驅曾在這里辦公,領導廣東人民開展革命斗爭。一樓開有中藥鋪、雜貨鋪、鞋鋪、小吃店等4個店鋪為區委的工作做掩護。1925年上半年,這里專門設立監察委員會,成為中國共產黨建立的第一個地方紀律檢查機構,開辟了中共紀檢工作的先河。2……[詳細]

125、石峽恐龍蛋化石埋藏地

石峽恐龍蛋化石埋藏地位于上城街道辦事處南湖居委會,丹霞地貌。具體界址為:西至河浦大道中線100米,北至環城大道。河源石峽恐龍蛋化石埋藏地由“廣東省文物保護單位”正式升級為國家級文保單位,該恐龍蛋化石埋藏地近日被國土資源部認定為第一批國家級重點保護古生物化石集中產地。據介紹,自上世紀70年代,河源市就對境內的恐龍化石進行了初始調查,截至目前,已發掘的館藏恐龍蛋化石累計為16700多枚,河源館藏恐龍蛋化石數量至今仍高居全球首位,其中館藏的恐龍蛋化石多數為成窩被發現挖掘,在河源恐龍博物館現有館藏的11具恐龍骨骼化石中,其中包括華南地區首次發現的竊蛋龍類化石—黃氏河源龍的正型骨骼化石標本、恐龍腳印化石8組共計200多個。此外,河源還是恐龍蛋化石、恐龍骨骼化石、恐龍腳印化石“三位一體”的發現地,這在目……[詳細]

126、道韻樓

是中國最大的城堡式族居八角土樓,是迄今被發現的我國最大的客家土樓,布局為八卦圖。目前道韻樓保存完好,是一個攝影愛好者不能錯過的佳處。道韻樓位于饒平縣三饒鎮南聯村,建于明末清初,是迄今被發現的我國最大的客家土樓,有著400多年的歷史。在正中門樓,-“道韻樓”3個大字。道韻樓俗稱大樓,呈八角形,座南朝北,周長328米,高11.5米,墻厚1.6米,總面積約1萬平方米。樓屋一色瓦頂,固桶用竹釘不用鐵釘,至今沒有一梁或一棉被蛀壞。墻基在地面上僅墊兩層青磚,墻體為黃土夯筑,至今仍完好無損,其黃土的粘性和耐久性遠勝于今天的水泥。樓有大門和旁門兩通道,樓外環巷之外另筑圍屋8列,即在主樓八角的棱角相對留出8條巷道,構成環護大樓的8排圍屋。在總體上,樓內外共構成了八卦圖的布局。樓內房屋分為3進,共深28米,前、……[詳細]

127、靖遠炮臺舊址

靖遠炮臺舊址位于廣東省東莞市虎門鎮南面社區南山山腰鎮遠炮臺與威遠炮臺之間,是鴉片戰爭時期虎門炮臺中規模最大的炮臺,清道光十九年(1839)由鄧廷楨、關天培奏準籌建,為虎門炮臺第二重防御體系,整個占地面積約1560平方米。1841年2月26日虎門之戰,關天培在靖遠炮臺指揮作戰,壯烈犧牲,炮臺淪陷,被英軍大肆破壞;1843年修復,1856年又被英軍破壞;光緒七年(1881年)重修,20世紀90年代中期建設的虎門大橋破壞了部分炮位及清兵營房,1996年至1997年對靖遠炮臺露天炮位、暗道等進行大規模維修。炮臺舊址現今僅存三個圓形露天炮位、暗道、兵房三處及炮臺后圍墻,有“靖遠炮臺后墻界址碑”一通,原嵌在后圍墻內,現藏鴉片戰爭博物館。靖遠炮臺舊址是開展愛國主義教育和國防教育的重要場所,對于研究明清海防……[詳細]

128、沙角炮臺門樓舊址

沙角炮臺門樓舊址位于廣東省東莞市虎門鎮沙角社區沙角炮臺內,是兩廣總督張之洞籌辦廣東海防時,于清光緒十年(1884)由兵部尚書彭玉麟題字、水師提督婁云慶開始主持修建。坐西向東,高8.36米,寬7.75米,厚3.6米,拱形頂,占地面積約1130平方米。門樓上有一個閱兵點將臺,正面灰塑匾額左側寫有“沙角舊臺久圮甲申冬兵部尚書彭粵督部堂張籌辦海防以此門戶飭修復肇董其事工竣以志諸石云統領肇軍提督軍門婁云慶跋末將任英俊監修”中間寫有“沙角”2字,右側寫有“光緒乙酉秋月立”。門樓兩側有三合土圍墻連接,圍墻殘長63.9米,高3.7米,厚0.6米,圍墻上密布槍眼。圍墻后寬闊的平地為練兵場。練兵場長約56.1米,寬約17.1米。沙角炮臺門樓舊址是開展愛國主義教育和國防教育的重要場所,對于研究明清海防設施具有重要……[詳細]

129、簡齋公祠

簡齋公祠位于廣東省東莞市茶山鎮南社村明清古建筑群西門塘北岸,建于清乾隆十八年(1753),清光緒三年(1877)、2004年重修。坐西北向東南,三間兩進兩廊一天井合院式布局,總面闊9.4米,總進深15.2米,占地面積約143平方米。磚木石結構,青磚墻體,紅砂巖勒腳;硬山頂,抬梁與穿斗混合式梁架,人字封火山墻,灰塑屋脊,碌灰筒瓦,綠琉璃瓦當、滴水剪邊。首進兩側置塾臺,紅砂巖門匾陽刻“簡齋公祠”,檐下保留清代彩繪壁畫,檐板及斗拱梁架雕刻細膩精美,灰塑博古脊。大門進去有屏風,右側墻上嵌一塊光緒三年重修碑。二進“敬康堂”,瓜柱抬梁承重,灰塑龍舟脊。謝簡齋,生于明嘉靖三十九年(1560),卒于萬歷四十六年(1618),享年59歲,生三子,長子懷簡,次子少簡,三子愛簡。該祠對研究嶺南地區祠堂具有很高的價……[詳細]

130、東莞村頭遺址

東莞村頭遺址位于珠江虎門入海口東岸,珠江三角洲平原東南部,北距東莞市30公里、虎門鎮6公里。遺址分布于村頭村西的臺地,面積約萬余平方米。村頭屬海灣類型貝丘遺址,面積1萬平方米,1989年、1993年經兩次發掘,面積為3375平方米。堆積厚1-3米,可分早晚兩期,晚期為明代中晚期村落遺址;早期是一處大型聚落遺址。不同功能遺跡布局有序,有南部低洼地垃圾區、中部偏北高坡居位區等。兩區之間公共活動場所未發掘的北部,可能是墓葬區。清理十余座房基,均為平地起建,有圓形、圓角方形,還有柱洞、灰坑、排水溝。出土石器、骨角器一千多件。陶器以其形狀、制法、陶色陶質和花紋構成珠江三角洲地區這一時期考古學文化陶器群典型特點。年代約距今3500年。村頭村遺址于1989年經廣東省人民政府批準為省級文物保護單位。2019……[詳細]

131、七星巖摩崖石刻

七星巖摩崖石刻位于肇慶市七星巖風景區內,共531題,其中唐代4題、宋代80題、元代13題、明代146題、清代117題、民國10題、當代117題、年代不詳44題,分布在石室巖、閬風巖、玉屏巖、阿坡巖、石峒等諸巖壁上,其中石室洞的數量最多,占唐至清360題石刻中的290題。肇慶市地處西江中下游,扼兩廣水道咽喉,歷來是縣、郡、州、府治所。風景秀麗的七星巖又是歷代文人墨客駐足詠嘆之地。唐開元十五年(727年),文學家兼書法家李邕在石室洞口留下了著名的《端州石室記》。此后唐代李紳、王化清,宋代包拯、周敦頤、黃公度、郭祥正,元代楊庭璧,明代吳桂芳、俞大猷、吳國倫、陳璘,清代黎簡、馮敏昌、屈大均、陳恭尹,以及當代葉劍英、朱德、陳毅、郭沫若等大批名人在七星巖留下了題詩、題名和題記等。石刻直接或間接記載了風景……[詳細]

132、者義伍公祠

者義伍公祠位于廣東省佛山市禪城區祖廟街道辦事處福賢社區居委會福賢路東華里4號。清代后期建筑。座南向北略偏東,面闊13.4米,進深兩進30.8,面積416平方米。原兩側有青云巷。三間兩進,后有附屬建筑為儲物樓。硬山頂,人字山墻。青磚墻,花崗巖石腳。民國年間改建頭進,保留頭門當街門面,頭進改砌平面露臺,在桁木上疊砌兩層舊式階磚,門墻為水磨青磚墻體,石柱、石月梁、石獅、三級抱鼓石階、墀頭磚雕裝飾。保留天井。天井東西廊也同樣改建。二進四金柱,圓木柱石柱礎,9架梁,抬梁式架構保留原貌,二進前廊花崗石檐柱旁加砌磚柱,磚柱間砌筑成拱劵形。該祠堂解放前曾做“嶺海小學校”,黃少強曾帶領學生在此舉辦畫展。者義伍公祠是研究東華里古建筑群歷史的實物例證。2001年6月與東華里內其他古建筑一起被公布為全國重點文物保護……[詳細]

133、沙灣留耕堂(何氏大宗祠)

留耕堂位于番禺區沙灣鎮。始建于南宋德佑元年(1275年),后幾毀幾建,現規模是于清康熙年間擴建而成的,比廣州陳家祠(建于1890午)早了170多年。沙灣留耕堂又名何氏宗詞,是沙灣何氏宗族的大詞堂。“留耕”兩字取自“陰德源從宗祖種,心田留與子孫耕”,意即建祠造福后人。沙灣留耕堂的主要特色是柱多、雕刻精、書聯豐富、氣勢雄偉。留耕堂計有112條石柱和木柱。這些木柱的原料,當時是從東南亞國家采購回來的。在雕刻方面,留耕堂保留了非常精致的石雕、木雕、磚雕、灰塑,體現了嶺南庭園的精巧的建筑藝術。留耕堂占地3300平方米,地勢北高南低。依次為大池塘、大天街、山門、儀門(牌坊)、丹墀(天井)、月臺(釣魚臺)、享殿(象賢堂)、寢殿(留耕堂)及東西廡廊和襯祠。第一進是山門。留耕堂山門前是寬闊的、用大青石鋪成的大……[詳細]

134、青塘遺址

青塘遺址在英德市青塘鎮一組石灰巖孤峰的洞穴中。包括有朱屋巖、仙佛巖、吊珠巖和獅頭巖黃巖門4處洞穴。年代為舊石器時代末期至新石器時代之初。遺址堆積主要含炭屑、燒骨以及螺殼,有一些動物骨骼,均屬現生種屬。朱屋巖與黃巖門2號洞還發現了人的骨骼。文化遺物有打制石器、穿孔石器、磨制石器、陶器等。可分為兩期:第一期以朱屋巖遺存為代表,僅見打制石器,器物類型、形制與陽春獨石仔等遺址常見的礫石打擊石器相同,碳十四測定螺殼的年齡為距今17140年,劃屬舊石器時代末期。第二期以黃巖門2號洞為代表,礫石打擊石器與第一期基本相同,但出現了磨刃切割器、陶器,形態與牛欄洞遺址第三期文化接近,年代當晚于第一期文化,劃屬新石器時代初期。此外,在仙佛巖、黃巖門3號洞采集的飾長方格紋、編織紋泥質陶片,年代應更晚一些。2019年……[詳細]

135、廣州沙面建筑群

廣州沙面建筑群是國務院公布的全國重點文物保護單位,也是廣州市政府公布的第一批歷史文化保護區。沙面曾是中國惟一的租界人工島,是舊中國半封建半殖民地及廣州人民反帝斗爭的歷史見證,也是近代西方建筑文化輸入中國的一個重要窗口。這里環境優美,是廣州人民的一塊寶地。保護和利用好沙面建筑群及周邊環境,把它完好地傳給、后人,是歷史賦予我們這一代人的使命。湯國華和他的學生們在廣州市文化局的支持和指導下,按照廣州市政府的部署,結合教學計劃,對沙面建筑群做了大量有意義的保護工作,包括對每一座歷史建筑進行詳細測繪,對沙面整體環境的通風、溫濕度變化、太陽輻射、噪聲干擾、采光質量、環境心理等進行科學測試,取得了豐碩的成果。這些成果大多數已被廣州市文化局采納,成為廣州市文物保護工作的依據之一。……[詳細]

136、任天公祠

任天公祠位于廣東省東莞市茶山鎮南社村明清古建筑群西門塘北岸,清同治十二年(1873)為村中謝氏第十四代子孫謝任天而建,1996年重修。坐西北向東南,三間兩進兩廊一天井合院式布局,總面闊9.45米,總進深14.9米,占地面積約142平方米。磚木石結構,青磚墻體,紅砂巖墻裙、勒腳、門框、柱及柱礎;硬山頂,抬梁與穿斗混合式梁架,人字山墻,灰塑龍舟脊,上立一對鰲魚,綠琉璃瓦當及滴水。門前有三級紅砂巖臺階,左側立有4塊進士麻石旗桿夾。大門上方紅砂巖陽刻“任天公祠”4字,門兩側懸木對聯。大門內有屏風,屏風上方懸3塊進士、舉人木匾。二進“敬思堂”,后部置神臺,上供奉謝氏明十三世至民國廿四世祖先牌位。該祠對研究嶺南地區祠堂具有很高的價值。2006年公布為全國重點文物保護單位。……[詳細]

137、沙角瀕海臺舊址

沙角瀕海臺舊址位于廣東省東莞市虎門鎮沙角社區沙角炮臺內,地處珠江入海口東岸,清光緒十一年(1885)在被毀的沙角炮臺舊址上改建而成。坐東向西,占地面積約10140平方米。該臺有3個用水泥、砂石、混凝土筑就的圓形露天炮位,直徑約10米,炮位后面有暗道串聯,后上方筑有帶槍眼和碼墻的指揮所圍墻,炮位前筑有帶槍眼的駁岸圍墻。瀕海臺前是繳煙碼頭,麻石條鋪筑,呈三角形。繳煙碼頭上豎有林公則徐紀念碑一座,德國產克虜伯炮一門,道光年間鑄造國產鐵炮一門。瀕海臺扼守珠江出入口水道,兼扼三門口進入太平墟要沖,與第二道防線之威遠炮臺遙相呼應。沙角瀕海臺舊址是開展愛國主義教育和國防教育的重要場所,對于研究明清海防設施具有重要的價值。1982年公布為全國重點文物保護單位。……[詳細]

138、沙角臨高臺舊址

沙角臨高臺舊址位于廣東省東莞市虎門鎮沙角社區扯旗山山腰,清光緒十一年(1885年)建造。臨高臺為明臺暗室組合,占地面積約270平方米。炮巷暗道深長,炮巷入口處為臨高臺門樓,高約7.8米,寬9.4米,青磚和紅磚筑成;炮巷內兩側有暗室,分別為彈藥庫和兵房;炮巷盡頭連接一個水泥、砂石、混凝土筑成的圓形露天炮位,直徑為8.5米,現存儲彈坑34個,指揮官站位2個;炮巷與炮位相連接處有一長方體形水池,水泥灰砂砌筑,長1米,寬0.52米,深0.55米。臨高臺所處地勢比瀕海臺為高,兩臺彼此相連,補充瀕海臺之不足,聲威互壯,扼守相宜。沙角臨高臺舊址是開展愛國主義教育和國防教育的重要場所,對于研究明清海防設施具有重要的價值。1982年公布為全國重點文物保護單位。……[詳細]

廣東人民抗日游擊隊第三大隊大家團結報社舊址位于東莞市大嶺山鎮大嶺村大王嶺村民小組,是一座近代泥磚民房。1941年1月,廣東人民抗日游擊隊第三大隊委任杜襟南同志在此創辦《大家團結》報,這是抗戰時期廣東敵后地區第一份抗日報紙。該報為油印版,每個星期出版一期,共出版了20期,主要進行抗日游擊宣傳,報道國內外新聞及日偽軍的活動等。1941年9月與第五大隊在寶安陽臺山抗日根據地創辦的《新百姓》報合并,是東江縱隊機關報《前進報》的前身。該舊址曾于2005年維修,坐西北向東南,三間兩廊院落式布局,長9.11米,寬10.71米,硬山擱檁結構,占地面積約98平方米。該舊址對于研究廣東人民抗日革命斗爭史具有重要價值。2006年公布為全國重點文物保護單位。……[詳細]

140、廣州灣法國警察署舊址

廣州灣法軍指揮部舊址,又稱:廣州灣法國-署舊址。坐落在廣東省湛江市霞山區,在廣州灣法國公使署對面。1899年,法國軍隊入侵廣州灣(即今天的湛江)后,設立-署,并于1900年動工興建辦公大樓。廣州灣法軍指揮部(廣州灣-署)舊址位于霞山延安路,大樓高兩層,面積約400平方米,磚石砌筑,門前有寬闊陽臺進入大廳-署大樓外型莊重肅穆,富有西方傳統國家司法建筑色彩,堪稱湛江法式建筑遺跡中最早的建筑。2013年5月,國務院核定并公布了“第七批全國重點文物保護單位”名單,位于霞山、兩兩相對的廣州灣法國公使署舊址和法軍指揮部舊址均榜上有名。開放時間:9:00-18:00地址:廣東省湛江市霞山區,在廣州灣法國公使署對面……[詳細]

闁稿繈鍔屽ù妤呭捶閺夋寧鍊抽柟鍏肩矌閸岋拷

缂侇喓鍊曢崣鏇犵磾閹存繄鏆斿璁规嫹 44010602000423闁告瑱鎷� 闁靛棌鍋�

缂侇喓鍊曢崣鏇犵磾閹存繄鏆斿璁规嫹 44010602000423闁告瑱鎷� 闁靛棌鍋�