連云港市旅游景點介紹

江蘇省 海州區 連云區 贛榆區 東海縣 灌云縣 灌南縣 連云港市文物古跡 連云港市紅色旅游 連云港市名人故居 4A景區 連云港市十大景點 全部 連云港市特產 連云港市美食 連云港市地名網 連云港市名人 [移動版]

| 三口鎮石經幢(唐宋)石經幢位于連云港市灌南縣三口鎮大北村古來安河北岸。該經幢僅殘存幢身部分,高160厘米,直徑30厘米,幢頂與幢座皆已佚失。幢身頂端留有一直徑約12厘米、高8厘米的石榫,用以固定幢頂。幢身用整塊青石鑿成,分為上下兩個部分,上部為一高80厘米的長方體,東、南、西三面刻有佛像。三幅佛像均身著通肩式法衣。面向……[詳細] |

| 城后土城遺址(漢)城后土城遺址位于東海縣白塔埠鎮城后村南,西南距東海縣城約18公里。該城址保存較完整,四面城垣基本未遭破壞。城址內外及城墻上種植楊樹、松樹等。城墻東北角及南城門西側各有磚房一座,城內現為公墓,城址北門為公墓的入口。經鉆探,遺址平面近正方形。南、北城垣長115米,東城垣長119米,西城垣長118米,墻寬皆……[詳細] |

| 錦屏磷礦舊址位于連云港市海州區錦屏鎮桃花村北500米處。錦屏磷礦是我國發現最早和開采歷史最長的磷礦,被譽為江蘇省化工行業的鼻祖,“全國化學礦山的搖籃”。它的歷史最早可以追溯到1919年,其前身錦屏公司發現了具有開采價值的磷灰石;1920年正式成立錦屏礦務有限公司,開始了中國當時唯一的磷灰石的開采;抗戰期間,日本侵略者對……[詳細] |

| 新浦銀行大樓舊址位于連云港市海州區解放中路55號。1939年,日本侵略者占領新浦后,由“儲備銀行辦事處”籌建,日本工程師設計,福昌建筑公司承包,于1945年建成。兩層,高17米,灰墻、四坡頂紅瓦屋面,占地面積約680平方米。該建筑體現出日本明治維新后歐式與大和建筑風格結合的特點。1945年8月日本投降,駐新浦日軍投降簽……[詳細] |

| 張學瀚故居位于連云港市連云區朝陽街道新縣居委會。坐北朝南,現存二層石木結構,硬山,面寬20.4米,進深6.15米。三架木質結構,保存較完整,梁為圓梁,用料壯實,整座房屋有較明顯的民國時期建筑風格。張學瀚(1868-1940),字百川,朝陽新縣人,出身于書香門第,是1897年秀才,1900年科試貢生。他年少好學,猶喜鉆研……[詳細] |

| 連云市農民銀行舊址位于連云港市連云區連云街道辦事處云臺路23號。建于1931年,系二層全石結構樓房,總面積280平方米。1939年3月日軍侵占連云港后,在此設--。1945年8月抗戰勝利后,改為連云市農民銀行。該建筑對研究連云港市民國時期金融發展狀況具有一定價值。2010年被公布為連云港市第四批文物保護單位。保護范圍:……[詳細] |

| 民國陸軍司令部舊址位于連云港市連云區連云街道辦事處中山東路12號。由上海中興公司興建,原為建港初期辦公場所,后為國民黨連云港陸軍司令部。該建筑立于臨海半山坡上,坐北朝南,居高臨下,實木結構。主體建筑兩層,面寬五開間,左右對稱。東、西兩山墻建一層帶門廊坡屋,每間寬3米,門廊分別朝東北、西北向,整個建筑跨度為12.9米,東……[詳細] |

| 海峽巷朱氏民居位于連云港市連云區連云街道辦事處海峽巷6號。民國建筑,系連云港建港初期朱家自建別墅,分東、西兩宅:東宅為單體別墅,東西徑深12.1米,南北面闊16.2米;西宅為四合院,東西徑深16.6米,南北面闊19.5米,高5米,建筑總面積520平方米。整個房屋為石木結構,室內木質吊頂,木質地板。該建筑對研究連云港市民……[詳細] |

| 黃窩水庫大壩位于連云港市連云區高公島街道黃窩村。1934年建,長約180米,頂面寬1.5米,基寬約35米,壩堤中部筑有半圓形觀察堡。整體鋼混結構。蓄水量31萬立方米。黃窩水庫對研究連云港建港史具有重要價值。2010年被公布為連云港市第四批文物保護單位。保護范圍:以水庫大壩外底腳線為準,向四周延伸50米處。……[詳細] |

| 前灘大橋(1972年)前灘大橋位于連云港市東海縣白塔埠鎮前灘村。該橋落成于1972年10月,橫跨淮沭新河,是連接前灘村與潘圩村、晏圩村的重要橋梁。前灘大橋總長54米,橋面凈寬4米,橋身為三跨敞肩石拱橋,中間兩個橋墩上各有7個小孔,兩側各有4個小孔。造型優美,做工精良。欄桿采用混凝土預制欄桿,因年久失修,已有部分損毀。兩……[詳細] |

| 門樓河東橋(1891年)門樓河東橋位于連云港市贛榆區門河鎮柳溝村東,為清代小石橋,建于清光緒十七年(1891)。坐落在“河東”北贛門公路與朱稽交叉處,建國初期仍在使用,后公路南移,橋梁逐漸廢置。門樓河東石橋長14米,寬2.4米,橋面由25塊條石組成,現缺一塊,條石大小基本一致,長2.3米,寬0.4-0.5米不等,厚0.……[詳細] |

| 班莊紅領巾水庫(1957-1958年)紅領巾水庫位于連云港市贛榆區班莊鎮前集村北,是1957-1958年由江蘇省中小學生捐款七萬余元建造的庫容量為440萬立方米的綜合性水庫。1957年12月30日《新民報》以“江蘇紅領巾支援四十條”為題報道,毛澤東看到后批示喬木:紅領巾新聞可閱,并可參看江蘇報紙,由新華社寫一條新聞播發……[詳細] |

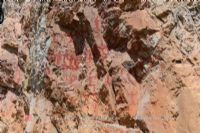

| 大伊山梅花鹿巖畫群(元)大伊山梅花鹿巖畫群位于連云港市灌云縣伊山鎮。共包含3處梅花鹿巖畫:大山圩梅花鹿巖畫、大龜腰山梅花鹿巖畫和小山圩梅花鹿巖畫。(一)大山圩梅花鹿巖畫。位于大伊山大山圩西北側,大伊山梅花鹿巖畫西北側約30米。巖畫寬120厘米、高30厘米,為陰線刻,主體為一只奔跑的鹿,作回首狀,姿態活潑,鹿畫高、寬各0……[詳細] |

| 東磊石刻群(含漁灣石刻)(清至民國)東磊石刻群(含漁灣石刻)位于連云港市云臺山風景名勝區管委會云臺街道東磊村、漁灣村,系清至民國時期石刻群,共有50余處石刻,刻于延福觀附近的巖壁及漁灣老龍潭周圍。其中“萬壑朝宗”題刻(所屬南云臺林場)是清代題刻,刻面高0.5米,寬1.93米,大字字徑44厘米,款字字徑6厘米,字體皆為楷……[詳細] |

| 牛首山石刻(東漢)牛首山石刻位于連云港市高新區花果山街道牛首山山腰,其西為懸崖,東為大村通向關里的古道。石刻共有4處,分刻在3塊巖石上,從南向北排列依次為“吳平里□□□□□”、“□□漢建□”、“建初七年”、“□□吳平□里劉卒吏息地”,刻面朝東,字徑大小不均,平均在20厘米左右,刻文釋讀困難,字體為隸書,筆風古樸雄渾。牛……[詳細] |

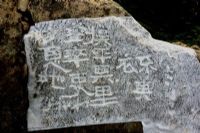

| 王得勝家族碑群(清)王得勝家族碑群位于連云港市東海縣石梁河鎮西朱范村。碑群包括“同治誥封”碑、“光緒誥封”碑、“王得勝生平”碑、“王得勝夫婦合塋”碑。王得勝,字捷之,梅伯,行一,道光五年(1825)二月十二日生于山東省沂州府蘭山縣朱樊村(今江蘇省東海縣石梁河鎮西朱范村)的一個貧寒家庭。咸豐六年,投效清江南大營。同治七年……[詳細] |

| 孫橋村石橋(明清)孫橋村石橋位于連云港市贛榆區贛馬鎮孫橋村西南。橋體橋呈南北走向,全長11.4米,凈寬1.95米,橋墩四排,橋墩結構“三豎一橫”,橫條石長1.92米至2米不等,橋墩高1.48米;橋面由九塊條石鋪就,在東北的一塊條石上有一方古代棋盤圖案。石橋原有數尊石雕螭首,現僅存一尊,為早年間脫落沉于水中,2017年清……[詳細] |

| 南城東大街石板路(清)南城東大街石板路位于連云港市高新區南城街道鳳凰社區。南城東大街系清代建筑,街道長約1.5公里,寬約4米。街道路面由長約2米,寬約0.4米的花崗巖質條石鋪成。南城東大街保存了舊街道的風貌,對研究南城地區清代建筑的建筑結構、布局、技藝有較高的價值。……[詳細] |

| 謝小樓橋(清)謝小樓橋,位于連云港市海州區朐陽街道網疃村朐陽門東側居民區,俗稱“龜腰橋”,為海州富紳謝希愚別墅謝家花園里的建筑,建于晚清。南北向,跨青龍澗,單孔石拱橋,花崗巖質。橋身長8.7米,寬2.45米,凈跨4米,矢高2米,橋面鋪以條石。原有8根欄桿,現存4根,欄桿呈方形,橋南二桿截面長0.18米,寬0.2米,橋北……[詳細] |

| 連云港抗日防御遺跡(1938-1939年)連云港抗日防御遺跡包括大龍頂、圍屏山、錦屏山、丫髻山、猴嘴山、朝陽西山、東陬山、仙姑嶺等處。大龍頂是連云港市云臺山大桅尖東側的一個山頭,為黃窩山最高峰,因其峰頂有塊巖石形似龍頭,故名。根據地方文獻的記載,此處遺址為1938年至1939年,國民黨守軍為抵御日本海軍對連云港的進攻而……[詳細] |

闂備胶枪缁诲牓宕濈仦鐭懓螖閸涱厽宓嶉梺鍝勵槹鐎笛囧磹閹惰姤鐓欓柛蹇氬亹閻矂鏌涘畝瀣

缂備緡鍠撻崐鏇㈠矗閺囩姷纾鹃柟瀛樼箘閺嗘柨顭跨拋瑙勫 44010602000423闂佸憡鐟遍幏锟� 闂侀潧妫岄崑锟�

缂備緡鍠撻崐鏇㈠矗閺囩姷纾鹃柟瀛樼箘閺嗘柨顭跨拋瑙勫 44010602000423闂佸憡鐟遍幏锟� 闂侀潧妫岄崑锟�