河北省省級文物保護單位介紹

邯鄲市 保定市 石家莊市 張家口市 邢臺市 唐山市 承德市 滄州市 秦皇島市 廊坊市 衡水市 雄安新區 河北省文物古跡 河北省紅色旅游 河北省名人故居 河北省博物館 河北省十大祠堂 5A級景區 4A景區 河北省十大景點 河北省十大免費景點 全部 河北省特產 河北省美食 河北省地名網 河北省名人 [移動版]

141、岸下慘案死難同胞紀念碑

1995年5月10日,正定縣人民政府公布的縣級重點文物保護單位。“七.七”事變后,日本大舉南侵,10月8日竄入岸下村,制造了駭人聽聞的岸下慘案。殺死無辜村民365人,55戶被殺絕,占全村人口四分之一。1984年3月,時任正定縣委書記的習近平主持召開縣委常委會,研究立碑紀念1937年岸下村慘遭日軍屠殺的365名遇難同胞,并親自審定碑文。5月30日上午,正定縣委、縣政府在岸下村中心樹碑紀念。在立成儀式上,習近平同志親自揭幕并帶領縣委、縣政府人員及岸下村全體干部、在場群眾向紀念碑三鞠躬。碑最下部為一正方形臺,其上為高0.78米的須彌座,須彌座上有一高0.5米的碑座,上為漢白玉碑身,正面書“岸下慘案死難同胞紀念碑”,碑陰陰刻楷書300字,其內容記錄了慘案事件經過及死難同胞人數。紀念碑南側墻上嵌“文物……[詳細]

142、崇因寺藏經樓

1982年11月,正定縣人民政府公布的縣級重點文物保護單位,2018年2月,河北省人民政府將其晉升為省級文物保護單位。崇因寺位于石家莊市正定縣恒山東路路北,為正定八大寺之一,始建年代不詳,據光緒元年(1875年)編纂的《正定縣志》記載,明萬歷三十五年(1607年)由僧人無疑募資重建。寺院鼎盛時期的主要建筑自南向北依次為琉璃照壁、無梁殿、鐘樓、鼓樓、天王殿、東西配殿、毗盧殿、藏經樓。1959年將毗盧殿遷至正定隆興寺內,現寺內僅存藏經樓及琉璃照壁各一座。藏經樓面闊五間,進深二間,硬山布瓦頂,為二層樓閣式建筑。琉璃照壁位于藏經樓南側140米處,青磚壁身,石質須彌座。2017年,由縣政府投資對藏經樓開展了修繕工程,修繕內容包括瓦頂揭瓦、木構件檢修、糟朽柱子更換、補配吻獸、鋪墁月臺、散水等。正定歷史悠……[詳細]

143、滄州文廟

滄州市文廟,明初創修,現存大殿三座及東西廊,是滄州僅存的明代梁架斗拱結構古建筑,為滄州市重點文物保護單位和河北省重點文物保護單位。滄州文廟主體建筑至今仍保留著明代建筑風格,其建筑布局和建筑形式都體現了儒家思想的主流和精髓,是研究明代建筑史和儒學發展史的實物資料,也是地方建筑中的精華。文廟即孔廟,位于滄州市曉市街北端,南北長1105米,東西寬37.2米,坐北朝南,共三進院,門前原有7米長的照壁,東為禮廳,西為義路。進廳向北是一座單孔石拱橋--泮水橋,西側有省牲所,再向后便是懸山頂戟門,中院東西兩側為廊屋,正中是文廟的主體建筑大成殿,東西18米,南北9米,正面五門,殿內立柱24根,出檐2米,頂為綠釉。建筑雄偉。為歇山頂,五踩重昂斗拱,面闊五面,進涉三面,明珠八根,格扇門,黃綠硫璃瓦蓋頂,后院正北……[詳細]

144、保定天主教堂

保定市天主堂始建于光緒二十四年(公元1901年),擴建于清宣統三年(公元1910年),名“圣伯多祿圣保祿堂”,是由法籍傳教士所建,是河北省著名的天主教堂之一。該教堂位于保定市中心,是一處典型的羅馬式建筑。南面與古蓮池遙遙相對,東面是著名的佛教寺廟大慈閣,西面是直隸總督府。教堂長54.3米,寬17.6米,主,高20.38米,氣勢恢弘,風格典雅,可容納千余人禮拜。教堂內有14根高聳的紅色圓柱支撐屋頂,祭臺上 有12根石柱象征著耶穌基督的12位門徒。兩側的墻壁上懸掛著14幅美麗的圣經畫像,描述的是耶穌基督受苦受難后被釘死在十字架上的故事。廣闊的穹頂,舒展的空間使教堂顯得莊嚴而神圣。在“文革”期間,天主教堂曾遭到嚴重破壞,并被挪作它用,宗教活動也被迫停止。1980年,政府落實宗教政策,教堂歸還教會 ……[詳細]

145、澧水石橋碑

澧水石橋碑位于南和縣北2.5公里處,東韓村小學院內。碑刻于隋文帝開皇十一年(公元591年)。碑高2米,寬0.92米,厚0.29米,龜跌座,龜首被砸。半園形碑首上刻四龍圖案,碑額為篆書陽文“大隋洺州南和縣澧水石橋碑”十二字。陽面碑文為隸書陰文,字里行間略顯方格,筆法工整。碑陰有明嘉靖十一年(1532年)南和縣令易宗周題隋碑詩一首,碑額有易宗周之子篆書附識,稱此碑“文字雄壯而隸書精妙,尤可師法�!卞⑺瘶虮硐虏�,由于風化剝蝕,部分字已看不清楚,碑身兩側被人砸殘,參差不齊。一九七六年當地政府為保護該碑而建立攢尖頂式碑亭。二00八年人民政府為保護該碑重新建攢尖頂式碑亭,并圍以鐵欄進行保護。澧水石橋碑記載了隋代澧水河的泛濫、地理變化和當地民眾修橋以濟交通的事實,考證甚詳,對有關部門研究澧水河的歷史……[詳細]

146、王順莊園

王順莊園王順莊園位于武安市伯延鎮南文章村,建于1932~1935年,建筑面積2780余平方米,共有6座院落,樓房、平房80余間,中間有一條寬3.83米的東西大路間隔。主要建筑位于大路北側,坐北朝南,為4座院落,均為磚石、木結構的平房建筑,是王順及其子女的居室,為其建筑及雕刻裝飾珍品精華之所在。路南兩院為下人、長工、護院住房及磨房和喂養牲口的場所。除北房的三間樓房,余下均為平房,磚木結構的民式建筑。整個莊園保存較為完整,整個建筑布局整齊,用料精細,取材優良,每塊磚要經過磨平,精工細做。石、磚、木等各種雕刻、各式彩繪等工藝精美。另外,在村南,還有王家果園一處,占地面積近1萬余平方米,現井蓋等設施尚存�,F為河北省重點文物保護單位。王順,號建堂(1867—1937年),前半生務農,后出外做生意發跡,……[詳細]

147、馮國璋故居及墓葬

馮國璋故居及墓葬位于河間北10公里西詩經村東,是民國大總統馮國璋故居,為西詩經村鄉政府所在地,境內西臨106國道,南靠滄保高速公路,朔黃鐵路,古陽河自村東流過,地處冀中平原。馮國璋國葬墓位于將軍第北2000m處,同將軍第屬同一中軸線。國葬墓建于1917年,較大的破壞有3次。第一次是土改期間,村民把墓區的亭臺、樹木0刨凈;第二次是1958年-熱潮到來時,把馮國璋墳墓里的石碑等巖石建筑,一律推倒砸碎,為河間農田水利服務;第三次是1966年春,當地部分造反派把墳挖開,墓室遭到破壞,墓內存放的馮國璋戎裝畫像一張、指揮刀一把、兩個石雕玉器、玉簪、夜明珠、玉香爐等文物,現在省歷史博物館保存。1905年河間秋操圖及馮國璋秋操圖畫像,另有馮國璋致袁世凱手札等文物在河間保存。2007年春,河間市人民政府重修馮……[詳細]

148、明伏石窟

明伏石窟位于唐縣明伏村北唐河南岸,石窟形成于唐、明兩代。明伏石窟在當地被稱為“千佛洞”,共分上、中、下三層,均是依山鑿壁而成�,F上層已不存,下層由于潛在水中無法看到,只有中間一層能夠看到�?邇扔刑烊坏氖�、石枕、石臼,西壁雕鑿43尊佛像,最大的高60厘米,最小的高9厘米,大多數高28厘米左右;東壁上有三尊佛像,都盤膝坐在蓮臺上。西壁43尊佛像的左面陰刻有佛的名稱,中間最大的普光佛下有兩個供養人像,右下角的文殊菩薩下面是獅子雕像,獅子下面有兩個供養人像,群佛雕像的下面有一處壁畫的痕跡。東側石壁上有三處壁畫的痕跡。窟內所有佛像頭部均在文革時期被砸毀,其余部分較為完好。明伏石窟無確切雕鑿年代,從雕像的造型風格及雕刻工藝等方面看,其雕刻工藝精細嫻熟,衣褶疏稀勻稱,線條流暢自然,具有典型的唐代造像風格……[詳細]

149、留村遺址

留村遺址是新石器時代仰韶文化遺址,位于安新縣城西1.5公里留村北300米處,南距白洋淀新安北堤1.5公里。遺址平面呈長方形,長250米,寬200米,面積5萬平方米。地勢原略高于四周,被當地群眾稱為“疙瘩頂”。此遺址發現于50年代,后被列為河北省第一批文物保護單位。遺址保存狀況良好。遺址地表散存的文化遺物包括較多的陶片及石器、鹿角、獸骨、蚌殼等。1986年,保定地區文物管理所和安新縣文化局對留村遺址進行了首次發掘。從文化層堆積和出土的文化遺物來看,第一層為上文化層,出土了大量陶片,器形有折沿罐、斂口罐、紅頂碗、壺、盤、缽、陶匕、陶支腳及鼎足等。第二層為下文化層,出土陶片數量少于上層,主要器形與上層基本相同,出土有陶罐、盆、釜、石磨盤、石磨棒、支架等。從發掘資料分析,留村遺址為一處仰韶文化晚期遺……[詳細]

150、龍門崖摩崖石刻

龍門崖摩崖石刻位于河北省張家口赤城縣云州鄉云州水庫畔。北接云州水庫,東鄰護國寺。龍門崖摩崖石刻匯集各代石刻,其中最有名的有“三路咽喉”、“朔方屏障”以及舍身大士像。龍門崖,又稱舍身崖 ,又稱黑風口,獨固門。這里雙峰對峙,壁立千仞,遠而望之,若天門微啟。崖下幽深的澗底塞外諸水匯合于此,水流湍急,有絕塞天險之稱。東崖壁石刻面積2000平方米。崖東半壁所鑿的觀音閣旁橫刻著“舍身大士”四個字,字下浮雕舍身大士像,高2.5米,為一女子端坐在蓮花盆內,面目文靜,光彩照人。此女就是“土木之變”的殉節者。崖壁上刻滿詩賦佳作,現有“三路咽喉”,“雄峙畿輔”,“龍門崖聯句”等元明石刻20余品。其中明代御史孫愈賢題刻的“朔方屏障”每字見方3米,間距4米,絕地百尺,氣勢雄渾,堪稱塞外摩崖石刻之一絕。 1993……[詳細]

151、大城山遺址

大城山遺址位于唐山市路北區陡河西岸的大城山東坡上,遺址總面積約9000平方米。1955年春發現該遺址, 河北省文化局做過調查后,于當年秋進行了發掘, 文化遺跡除有白灰面、土溝、人工鋪石、墓葬、灰坑外,其文化遺物頗為豐富,玉器有圭、鏟、瓊等;石器有斧、石錛、穿孔石鏟、石矛、刮削器、石等;骨器有骨錐、骨針、骨鏃、骨匕、骨魚鉤等;陶器種類繁多,陶質分泥質灰陶、泥質紅陶、細泥黑陶、細泥白陶、夾砂灰陶、夾砂紅陶等;器形有罐、鬲、鼎、碗、杯、盂等,紋飾除磨光素面外,以常見的繩紋、藍紋、附加堆紋為多,薄如蛋殼的黑陶和白陶反映出陶器生產的技術已有很大進步。該遺址為新石器時代文化遺存,與山東、河南兩 地的龍山文化有很多共同之處,與內蒙古一帶舊石器文化遺存類似,為研究新石器時代晚期中原與北方文化交融情況提供了重……[詳細]

152、下七垣遺址

下七垣遺址下七垣遺址位于磁縣時營村西南漳河北岸臺地上,遺址文化內涵極為豐富,除一部分戰國墓外,都是先商遺存。1974年為配合當地的農田基本建設,河北省文物管理處等單位對遺址進行了發掘,共發掘30個探方,面積960平方米。共出土陶器4座,灰坑104個,商墓23座,戰國墓6座,有人骨架19具,牛、鹿、豬骨架5具。共出土陶器304件,骨器354件,石器481件,蚌器274件,角器34件,卜骨、銅鏃等文物124件。下七垣遺址共分四層,疊壓關系清楚,遺物特征明顯。它為冀南地區商文化的分期提供了可靠的地層依據。下七垣遺址的主體特征以夾砂有腰隔、橄欖狀罐、卷沿深腹盆、繩紋淺腹平底盆為一類;以鼓腹鬲、弧腹鬲、蛋形甕等為一類。以上兩類陶器群基本代表了下七垣遺址的基本特征,在學術界稱為“下七垣文化”,是典型的先……[詳細]

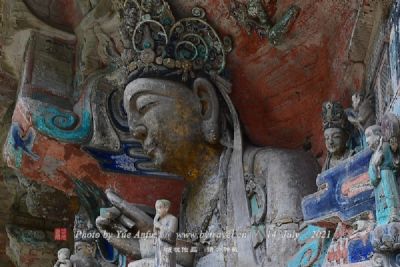

153、蒼山石佛堂

石佛堂位于阜平縣城南10公里的蒼山村西側,8處石窟建在崖壁上,總稱為“石佛堂”。舊志記載:蒼山西側叫石佛山,巨石如佛,高入云端。清朝舉人張尊三賦道:九日登高涉岫巔,同人極目快流連。崎嶇鳥道空中鑿,層迭仙梯峭壁懸。風送鐘聲紅葉寺,雞啼夜色白云天。嵯峨萬嶂環仙洞,石佛尊嚴鎖翠煙。石佛堂為唐代所建,現存窟中石刻及泥塑均是明清遺物。8個石窟雖然大小不一、但結構大致相同,從南到北依次為“千佛堂“石佛堂”、“觀音堂”、“十二菩提堂”、“三教堂”、“五龍圣母堂”、“全神堂”、“羅漢堂”等�?邇扔懈〉�、石像、壁畫、泥塑及碑刻等。壁畫內容以神仙佛教為主,石刻以浮雕造像為主,精工制造,人物栩栩如生�?邇群脱卤谄律嫌惺�2塊,明代清代各一塊,立于第5窟之內和第3窟門外。西側第4窟前建有石塔一座,塔身4層,通高4米……[詳細]

154、趙縣宋村遺址

宋村遺址位于趙縣趙家莊鄉宋村西700米處。遺址平面呈不規則長方形,南北長116米,東西寬75米,面積約9000平方米,文化層厚度5米。因早年挖土,遺址四周呈斷崖狀。據《趙州志》壇廟載:“西林寺在宋村西,崗高聳而上平廣闊二十余畝�!苯駦徏s存13畝,四周挖去很多。崗上現存元代西林寺六角磚塔、殿址和殘石佛。塔東有一土丘,相傳為李左車墓。 土崗四周暴露很多陶片,曾采集到商周陶鬲口沿、陶鬲足、石鐮、石斧、石鏟等。此地夏屬冀州之域;商為商王直統地(《唐云明考古論文集》);西周屬高邑轄地;春秋稱棘蒲(今趙縣城),先后屬鮮虞國、晉國;戰國初歸中山,后屬魏、趙;秦屬鉅鹿郡,漢置平棘縣,屬冀州刺史部常山郡所轄。此遺址有明顯的商周文化層,大約戰國以后廢棄。元代在遺址上修建了西林寺。宋村遺址具有很高的歷史價值和考古……[詳細]

155、濟瀆巖摩崖石刻

濟瀆巖摩崖石刻位于曲陽縣西北3公里的獨古莊村。濟瀆巖,俗稱水竇巖,為曲陽八景之一。該處四周多為耕地,景地為巖石溝澗,石澗由地層局部斷陷而成,孟良河水由西而東從此溝穿過,東臨定阜公路。濟瀆巖靠近源頭,水面呈東西走向,距兩岸各4—5米許,此地懸崖峭壁,石骨清秀,風景秀麗。北面危巖重疊,懸崖倒垂,形成天然洞穴,千巖競秀;南岸懸崖上有宋文學家詩人蘇東坡手書“浮休”墨跡,豪放雄健,是書法藝術的珍貴資料;北岸懸崖半壁問刻有“云峰”、“謙山”字跡,因蘇東坡曾于此處題字,元盧摯因名濟瀆巖摩崖石刻“浮休”二字濟瀆巖摩崖石刻“云峰”二字“坡山峽”。在石刻以北的臺地上有大佛殿、十八羅漢、鐘鼓樓和蘇軾亭等處建筑遺址,并存明清碑刻六通。另有“漱玉亭”一座,其創始年代無考,但據清《曲陽縣志》載,金章宗曾賦《漱玉亭詩》,……[詳細]

156、張家口文昌閣

張家口文昌閣始建于明萬歷四十六年間(1618年),距今已有390余年的歷史。在文昌閣下的“四門洞”辟了鼓樓東、西、南、北四條街。文昌閣內供奉文曲星,又稱“文星”,主宰功名、祿位的神。元朝仁宗延佑三年(1316年)將梓潼帝君加封為“輔文開化文昌司祿宏仁帝君”,稱“文昌帝君”。文昌閣是現存明代重要標志性建筑。為正方形,座北朝南,臺基為石條加磚砌成。南北長14,50米,東西寬14,57米,面積211,26平方米。原臺基高8米,由于臺基下墊高,現為7,2米。門洞中心為穹窿頂,上有陰刻八卦石為上心。墩臺四門上方嵌刻有紅色大字,南曰:文昌閣;北曰:鍾樓;東曰:鼓樓;西曰:“山樓”。鐘鼓二樓及旗桿早年拆毀,今兩側石基清淅可見。文昌閣高約7.5米,單檐歇山瓦頂,黃綠兩色琉璃乘脊,面闊3間,進深兩間。頂部有九……[詳細]

157、巨鹿故城遺址

巨鹿故城遺址時間年代:宋地理位置:邢臺市巨鹿縣城下文物等級:省級批準時間:1982年7月23日鉅鹿故城為北宋時期遺址,其平面呈長方形,南北長約712米,東西寬約300米,位于今天邢臺市巨鹿縣城區西南�!端问贰酚涊d,大觀二年(公元1108年)五月,“丙申,邢州言河決,陷鉅鹿縣”�!端螘嫺濉酚涊d,“八月十九日,工部言,邢州奏鉅鹿下埽大河水注鉅鹿縣,本縣官私房屋等盡被渰沒”。三明寺妙嚴殿碑記載,“大觀二年秋,河決舊堤,流行邑中”。光緒年間的鉅鹿縣志也有“大觀二年黃河決,闔境陷沒”的描述�!垛犅顾纹鲄蹭浀谝痪帲捍善黝}字》:“出土諸器之有題識者,無大觀以后年號,其俱系大觀二年所埋覆。”因此,20世紀初在鉅鹿所發現的故城應確為北宋大觀二年黃河決口所埋之城。據20世紀20年代挖掘故城的村民稱,鉅鹿故城……[詳細]

158、韓家街遺址

韓家街遺址 1983年7月調查發現于三女河鄉韓家街村東泥河南岸高臺地,面積48750平方米。文化層距地表0.5~0.7米,厚0.6~0.8米,內涵極其豐富,有大量陶器、石器、骨角器、銅器等文化遺存。從采集到的文物看,這個遺址時代,上起新石器時代晚期的龍山文化(距今5000年至4000年),下至與夏商同時的夏家店下層文化(4500至3600年),還發現相距今2千年的戰漢遺物。代表龍山文化的文物有:盆形灰陶鼎(又稱鬼臉鼎)、高柄黑衣陶豆、穿孔石鏟、雙孔石刀等。代表夏家店下層文化的文物有:筒形黑衣灰陶、夾砂褐陶、石制盤狀器、骨戒指、骨椎、葉形銅耳環、穿孔銅鏢等,極富特色。此外還有折肩繩紋罐等戰國器物及大量戰漢時期陶片。這些文物對研究轄區早期歷史承嗣源流提供了重要依據。2008年11月被河北省政府公……[詳細]

159、滴水崖石窟

滴水崖石窟位于赤城縣后城村北,朝陽觀石窟建在巍峨壯觀的滴水崖下,似刀削斧劈的石壁上懸有15個石窟,每窟面闊進深皆5—6米,高2.5米。其特點是鑿窟剔像,為像辟洞,像洞相連。有大雄寶殿、泰山殿、三宮殿、三教殿、水母宮、三皇殿、文昌閣、千佛殿等。明嘉靖三十年(公元1551年)宣府官員吳欽到此,看中了這塊寶地,在羽士李演琦的游說下決定修建道觀。經過五年的大規模開鑿,終于在嘉靖三十六年(公元1557年)初竣工。朝陽觀石刻毀壞于文革時期,一九九五年,后城鎮政府集資15000元修復部分殿和石像�,F有石窟、石像和“關外名山”、“壁立萬仞”、“塞外奇觀”、“天柱”等摩崖石刻,另有古松十數棵。還存有創建朝陽觀石碑一通。文物遺存所占面積1500平方米。 1993年7月,被河北省人民政府公布省級文物保護單位……[詳細]

160、小白陽墓群

小白陽墓群位于宣化縣李家堡鄉小白陽村西1000米處的一座小山坡上,墓地南北長160米,東西寬80米,面積3450平方米。內涵豐富的夏家店上層文化為主和內蒙古長城地帶文化因素的遺存,1984年春曾做過調查,為進一步摸清墓地內涵,曾在1985年4月至5月,對小白陽墓群進行了搶救性發掘。此次發掘共發現11座,墓葬48座,皆長方形土壙豎穴式。隨葬器物中有陶器、兵器和生產工具,其中裝飾品種類繁多,有銅泡,銅牌飾及各種骨、石珠等。 小白陽墓地的發掘是近來河北省西北部地區考古工作的頭一次重要收獲。墓地所代表的遺存,在文化系統上與中原地區同時期遺存有著顯著的差別,具有濃厚的北方少數民族文化的特點,它對于揭示張家口地區青銅時代少數民族的文化的特征,探討我國北方地區同一時期不同系統間的考古文化關系,有著十分重……[詳細]

缂備緡鍠撻崐鏇㈠矗閺囩姷纾鹃柟瀛樼箘閺嗘柨顭跨拋瑙勫 44010602000423闂佸憡鐟遍幏锟� 闂侀潧妫岄崑锟�

缂備緡鍠撻崐鏇㈠矗閺囩姷纾鹃柟瀛樼箘閺嗘柨顭跨拋瑙勫 44010602000423闂佸憡鐟遍幏锟� 闂侀潧妫岄崑锟�