您現在的位置:首頁 > 第六批廣東省文物保護單位旅游

第六批廣東省文物保護單位

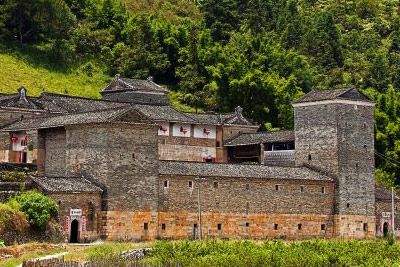

湖心壩客家圍樓(含外翰第、大夫第、長安圍、三門樓)位于翁源縣北部翁江河畔,是粵北山區一處神奇的客家人聚居地。全村有土地面積288公頃,耕地面積146公頃,人口2207人。該村地處翁江河與江尾河兩水匯合處,地勢平坦,一馬乎川,土肥水足。村中至今保存有明、清古代客家圍樓59座,圍樓建筑鱗次櫛比,高低錯落,一樓連接一樓。圍樓建筑面積約10萬平方米之多。在粵北山區,如此龐大的古代畦筑群實屬少見。湖心壩的客家圍樓始建于明正統年間(1436—1449).為南遷人粵沈姓二世祖(人稱翁祖)永初公始建。成化年司(1465—1487),湖心壩沈氏宗旗人丁興旺,經濟發達,富甲一方(明萬歷二十五年《沈氏旅潛》有載),…[詳細]

南嶺德先樓位于紫金縣城東南62公里南嶺鎮高新村,距南嶺圩2公里。該樓始建于清朝末年,歷經30多年建成。全屋采用花崗巖條石與磚瓦木結構建筑,有房間120間,建筑面積3800多平方米。大門聯:德期輔世,先耀齊家。該樓布局造型獨特,在客家圍龍屋中獨具一格,上下棟有落差聯結成一體,廳堂錯落有序,采光良好,走馬棚通往全屋,瓦面屋脊可行人,并設有地道,成為考察南嶺近代歷史文化的實物證據。2010年,南嶺德先樓被公布為省級文物保護單位。2011年以來,陸續有游客前往參觀。2010年廣東省人民政府公布為廣東省第六批文物保護單位。…[詳細]

李威光故居位于五華縣華城鎮黃埔村。李威光是廣東歷史上六名武狀元之一,歷任御前待衛、廣西提標左營游擊、浙江黃巖鎮壓鎮標水師中軍游擊、福建烽火門參將、閩安協副將、南澳總兵等職,晚年因病歸鄉。李威光一生精于海戰,屢平海寇,抗倭保臺,戰功顯赫,誥封四世武功將軍。該屋為三堂、四橫、一圍龍,是典型客家民居。屋門前有禾坪、照墻、轉斗門和月池。整座建筑為灰、砂夯筑墻體,木桁桷懸山瓦頂,建筑保存完好。堂屋內仍保留李狀元練武用過的長2.5米、重64公斤的鐵關刀和武石,以及御賜或名家饋贈的《狀元及第》、《御前侍衛》、《會元》、《進士》、《世愛國恩》、《世受恩倫》等金木雕匾額。1994年9月,被列為縣級文物保護單位。…[詳細]

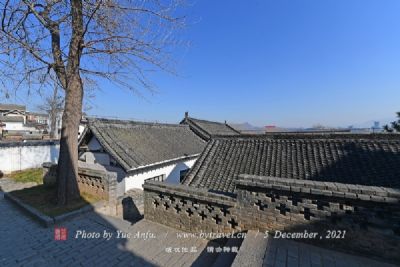

“一腹三翰院”百侯通議大夫第通議大夫第位于大埔縣百侯鎮政府側,距縣城12公里,約建于清乾隆1750年,距今250多年,座南向北,磚土木結構,為標準三堂四橫九廳十八井客家府第式建筑,屋內有9個廳,18個天井,建筑工藝精致,雕梁畫棟,正門頂灰塑“通議大夫第”白底黑字。[一腹三翰院]“通議大夫第”,俗稱“一腹三翰院”,是指該屋主人楊纘緒與其弟楊黼時、楊演時,在清康熙、雍正、乾隆年間,先后考取了進士,而且都進入了翰林院。因為這是一件罕見的事,所以在民間傳說里,就有“什么隔河兩宰相,五里三狀元,十里九進士,還不及我一腹三翰院”的故事。相傳,江西有個縣,隔河出兩個宰相,橫直五里出了三個狀元,十里之內出了九…[詳細]

敬愛堂,系中山大學首任校長鄒魯的祖居。位于廣東省大埔縣茶陽鎮長治仁厚村,建于清代。坐西向東,背靠蜈蚣山,面向仁厚村。敬愛堂的構筑為一正四橫,為土木結構。正屋有房間18個,兩旁橫屋共有房間24個,建筑面積1352平方米,占地面積1584平方米。正門前方20米豎有5支石華表,為清道光年間和民國年間所豎,這些石華表記載著鄒氏祖先光輝的歷史功績。敬愛堂三奇鄒魯祖居有三奇,一是在季節的更換里,每年都有幾天初升的太陽直射正廳中央,形成“蜈蚣吐珠”的圖案。二是屋后花臺坎邊有郁郁蔥蔥的風景林,但數百年來竟沒有一片葉子落到屋頂的瓦面上。三是每當深夜,從祖居上空遠望有一道非常亮的白色光環。正是這三奇使整個建筑披上…[詳細]

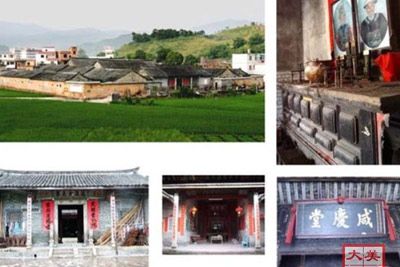

肇慶堂位于廣東省梅州市大埔縣百侯古鎮約一公里處侯南村,緊靠省道“茶上線”公路旁,遠觀白墻黑瓦,清淡素雅;近看雕龍畫鳳,工藝精湛。肇慶堂,又名敬修衍慶,是楊敬修之子楊蔭恒斥資所建。生于1878年的楊蔭恒20歲時到汕頭經營藥材,經過多年的不懈努力,終于積聚了一筆錢財,在離祖屋不遠處的地方購得一塊地。先后共歷時五年,花耗銀元一百萬之多,大屋終于落成。建成于1919年的肇慶堂,占地近3200平方米。平房為中式結構,包括中堂、下堂和禾坪,左右各有橫屋一排,共12個房間6個廳。廳堂大的有30多平方米,小的也有20多平方米,中堂則有近百平方米。屋內抬梁、斗拱、屏風嚴謹精密,并彩繪有山水、花鳥、人物,雕鑿有龍…[詳細]

廣東省四大銀行金庫舊址位于閩粵贛三省交界要沖的平遠縣仁居鎮,從南齊開始,已逐漸有人遷徙到此地定居,古稱此地為“豪居”。明嘉靖四十一年(公元1562年)設置平遠縣時,仁居為縣治(縣城)所在地。四百多年來,這座古鎮的歷史充滿了傳奇色彩。金庫是一座民國時期極為罕見的框架結構、帶地下室的三層大樓。大樓雖歷經多年風雨侵蝕,卻未顯得破敗,仍默默地屹立于悠悠東門河畔,用其堅固而精致的身軀在向后人述說著當年曾經的繁華榮耀。和周圍矮小的民房相比,金庫的地基明顯高了數倍,僅地下一層的高度就已經蓋過民房兩層。大樓的整體結構基本沒有變化,房間空間尺度保留著當年的格局,大樓內的部分樓梯、地板、扶手還保持了原樣,而且仍可…[詳細]

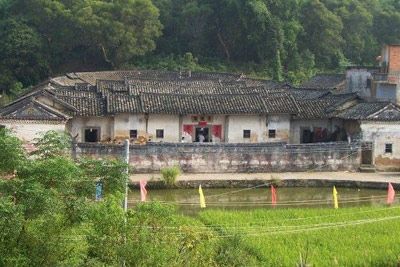

井下吳屋位于廣東省梅州市平遠縣仁居鎮井下村,建于清嘉慶九年(1804年),為鄉人吳昆亭所建。井下吳屋面闊43.3米,進深51.72米,占地2252平方米,整屋座東北向西南。主體為三堂三橫一圍龍的客家圍龍屋,占地2252平方米,共64間11廳6舍。前面有平坦耕地,周圍有潺潺溪流。堂屋后有高起半月型“花臺”,花頭與主體合起來形成一個半圓。左右各建外門樓一座,右門樓前原有半月型池塘,屋前右側原豎有光緒十七年進士石楣桿,左側建有水井一口。吳屋整體設計緊湊玲瓏,左右對稱,層層深入,步步升高,泥磚墻,杉木頂架,瓦塊天面,是典型的客家圍建筑。穿透式梁構架,方柱、柱間、廳門設雕花屏風,起分隔空間和裝飾作用,主…[詳細]

榮槐樓位于五華縣轉水鎮三源村,由原廣東政使司溫榮槐建于清乾隆期間,是典型的客家民居圍龍屋,面寬五間三棟進深,左、右各建一幢橫屋,背后圍龍屋包圍,門前照墻,橫屋斗門,磚木結構,大門前有“榮槐樓”三個字,下廳中央有兩石雕柱,中廳前后有木雕刻穿花屏風,整座屋至今保存完好。榮槐樓有光榮、悠久的革命歷史。1925年3月,時任東征軍政治部主任的周恩來同志率領東征軍討伐逆賊陳炯明,在進駐五華華城鎮時,推舉出生在榮槐樓的民主人士溫其藩出任五華第一任縣長,組建五華縣民主革命政府,發動群眾和五華師生參加革命。在任期間,清廉自率,鏟除-,革新縣政。其后,敗退的陳炯明殘部突襲五華,洗劫其家,嘉應人士特贈“善政善教”匾…[詳細]

福祿岌民居群(含含鎮東樓、竹林居、崇本樓、州司馬第、本立居、季立居),是隱藏在城市中的廣東省文物保護單位,位于梅州市梅江區三角鎮泮坑村福祿岌,由鎮東樓等六座從清代至民國時期的古建筑組成。民居群中,以鎮東樓為最,這座由馬來西亞華僑熊舉賢兄弟六人合力在民國時期建造的樓房,歷時長、樓層多、造價高,在當時粵東地區來說是極具影響力的,所以起名“鎮東樓”,就連門匾都是時任廣東省主席吳鐵城所題寫。鎮東樓為六杠三進三層結構,在民國時期的梅州客家建筑中,樓層多以兩層為主,而鎮東樓突破這個界限,采用了三層結構。鎮東樓最終以32萬兩白銀的總造價完工,對比當時梅江橋花費12萬,聯芳樓花費24萬,就說明了鎮東樓對建造的…[詳細]

闂傚倷鑳舵灙缂佽鐗撳畷婵堜沪閻偆鎳撹灃闁告侗鍘藉畵宥夋⒑閸濆嫷妲归悗绗涘洤纾归柟鎯板Г閻撴瑩鏌涜箛姘汗闁活厼鐭傞弻娑樼暆鐎n偄顏�

重點關注

缂傚倸鍊风欢锟犲窗閹捐纾归柡鍥ュ灩閻鏌¢崶鈺佇ョ痪楣冪畺閺岀喓鈧稒岣跨粻姗€鏌¢崱妯荤叆妞ゎ叀娉曢幏瀣喆閸曨偒浼� 44010602000423闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹 闂傚倷绶氬ḿ褍螞瀹€鍕;闁跨噦鎷�

缂傚倸鍊风欢锟犲窗閹捐纾归柡鍥ュ灩閻鏌¢崶鈺佇ョ痪楣冪畺閺岀喓鈧稒岣跨粻姗€鏌¢崱妯荤叆妞ゎ叀娉曢幏瀣喆閸曨偒浼� 44010602000423闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹 闂傚倷绶氬ḿ褍螞瀹€鍕;闁跨噦鎷�