昭通市文物古跡介紹

云南省 昭陽區 威信縣 彝良縣 鎮雄縣 大關縣 永善縣 魯甸縣 水富縣 巧家縣 綏江縣 鹽津縣 昭通市文物古跡 昭通市紅色旅游 昭通市名人故居 4A景區 昭通市十大景點 全部 昭通市特產 昭通市美食 昭通市地名網 昭通市名人 [移動版]

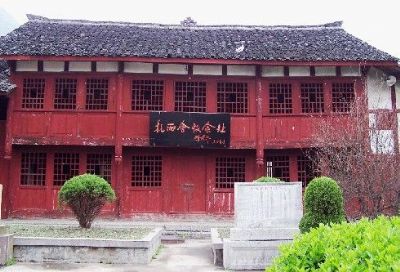

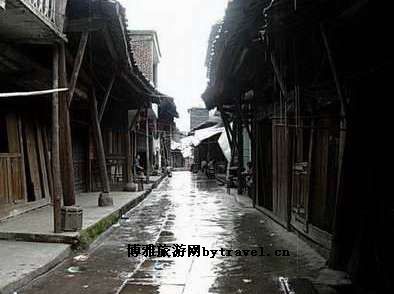

1、扎西會議紀念地景區 AAAA

扎西會議紀念館扎西會議紀念館位于云南威信縣扎西鎮北部,此地牌云貴川三省結合,素有“雞鳴三省”之稱,紀念館由扎西會議會址、陳列館、紅軍烈士紀念碑三個部分組成,為紀念在1935年2月中央紅軍長征集結于此并召開了著名的“扎西會議”而建。扎西會議紀念館中的扎西會議址原為江西會館(又稱江西廟)和湖廣會館(又稱禹王宮),是當地常見的木結構建筑,古色古香,典雅莊重。會議陳列館倚山而建,有上下兩層四個展室,展廳面積2590平方米,共展出各種圖片170多幅,紅軍遺物70多件,較全面地反映和介紹了紅軍長征集結扎西、扎西會議、紅軍川滇黔邊區游擊隊和云南游擊支隊的革命斗爭歷史與活動情況。扎西會議中,以洛甫(張聞天)代替博古(秦邦憲)在黨中央負總的責任,保證了毛澤東同志的軍事指揮,實際上確立了毛澤東在全黨、全軍的領導……[詳細]

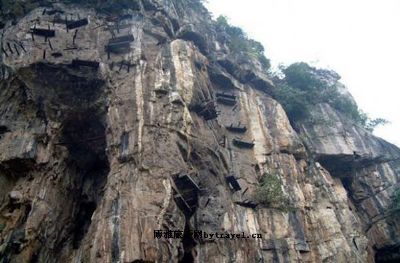

2、鹽津僰人懸棺

棺葬是古代一種比較奇特的葬式:在江河沿岸,選擇一處壁立千仞的懸崖,用我們至今仍不知曉的方法,將仙逝者連同裝殮他的尺棺高高地懸掛(置)于懸崖半腰的適當位置。葬地的形勢各異,歸葬的個體方式也略有差別:或于崖壁鑿孔,椽木為樁,尺棺就置放在崖樁拓展出來的空間;或在約壁上開鑿石龕,尸棺置入龕內;或利用懸崖上的天然巖溝、巖墩、巖洞置放尸棺……人死了,要找個歸宿,要為失去靈魂的軀殼找一個妥當的安置辦法,從這個意義上講,懸棺葬和土葬、火葬、水葬、-等等葬式一樣平常。然而,凝神屏息想想:一口沉甸甸的尸棺,一具冷冰冰的尸骨,怎么會“飛”到那高高的懸崖上?尸棺的主人是誰?我們有限的智慧還難以解讀這用千年的沉默寫下的寓言,夢魘中便無法逃避懸棺的陰影。有這樣一側以軼聞:1933年,一位姓陳的地方官為了探究僰人懸棺的奧……[詳細]

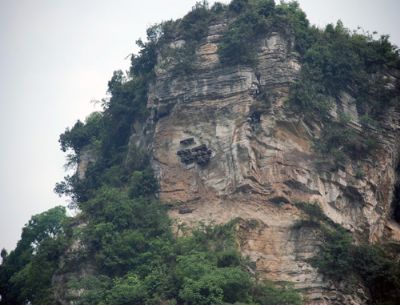

3、瓦石懸棺

瓦石僰人懸棺位于云南省昭通市威信縣長安鄉瓦石行政村棺木崖和白虎巖上,與四川省珙縣僰人懸棺相同。棺前為林鳳河瓦石段。由于大量朽壞脫落,現懸棺3具,復制4具后計7具,民間傳說為何姓“白人子”墓。明代以前遺物,石上鑿孔,插入厚木,棺凌空橫置木上,任憑風吹雨打。掛于數百米懸崖絕壁上,是神秘和求知的象征。目前懸棺雖然經過部分整理,但原貌基本尚存。2000年,已由奧地利王妃出資進行保護。從山下仰望萬仞絕壁上的懸棺,給人的絕非是神秘和震撼的感覺。僰人的消亡僰人——亦稱都掌蠻。在歷史上長期活躍于川滇黔三省的交會的“敘南六屬”之地(即今宜賓興文縣、長寧縣、高縣、珙縣、慶符縣、筠連縣、昭通威信縣、鹽津縣),自古以來是“西南夷”中的一支強悍民族。經先秦、西漢、魏晉,歷唐、宋、元、明諸代,凡典籍文獻涉及西南民族問題……[詳細]

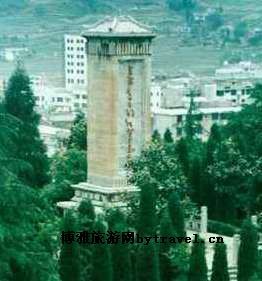

4、扎西紅軍烈士陵園

扎西紅軍烈士陵園威信縣扎西紅軍烈士陵園始建于1984年,總占地面積4.67公頃,共計投入建設資金220余萬元,建園之初是縣級陵園,1988年被省政府批準為“全省重點烈士紀念建筑物保護單位”之一,1995年被國家民政部批準為“全國愛國主義教育基地”之一,1996年被國務院批準為“全國重點烈士紀念建筑物保護單位”之一。扎西紅軍烈士陵園建有高10米、碑體邊長2米、占地1189平方米的柱形“紅軍烈士紀念碑”一座,紀念碑南北兩面分別刻有毛澤東書體的“紅軍烈士紀念碑”和“英勇奮斗的紅軍萬歲”碑文,從東、南、西、北四面臺階皆可步上紀念碑。四周種有塔柏、雪松、白玉蘭、萬年青等花草樹木,綠樹成蔭,花香四溢;建有紅軍烈士個人生平事跡碑83塊,成排樹立在“紅軍烈士紀念碑”周圍,隱現于花草叢中,整潔優雅,莊嚴肅穆。……[詳細]

5、孟孝琚碑

孟孝琚碑位于云南省昭通市境內。光緒二十七年(1901年)五月,于昭通白泥井出土。此碑書法蒼勁,文辭典雅,渾樸古茂,現嵌于鳳池書院(今昭通第三中學)壁。從內容上看,它主要記述孟孝琚的生平。孟孝琚,原名孟廣宗,“十二隨官受韓詩,兼通孝經二卷,博覽(群書)”,改名孟。他先聘“蜀郡何彥珍女”,未娶夭亡于武陽。其父的下屬-刻此碑送孝琚歸葬朱提朱塋,以紀念死者,安慰親屬。由此可見當時的邊疆少年是如何用心學習中原文化,鉆研典籍,也透露出當時婚、喪習俗。從碑四周所刻的龍、虎、龜紋,可以窺見漢代當地人民的宗教信仰和石刻藝術水平。從書法上看,碑文系方筆隸書,取勢橫扁,左右舒展,筆畫瘦勁古樸。它的發現,不僅打破了“北方南圓”的陋說,而且可以探索“漢隸與今隸遞嬗痕跡”(梁啟超語)。現存孟孝琚碑,上端斷殘,下端完整,……[詳細]

6、奎香烈士陵墓

奎香烈士陵墓1950年1月,中國人民解放軍十六軍偵察營(代號“王殿部”)和中國人民解放軍滇桂黔邊區游擊縱隊第六支隊威寧游擊團,奉命赴彝殲滅逃跑暫駐彝良角奎的-宋希廉部隊第二軍七十六師張桐森殘部。1月16日發起戰斗,敵死傷甚重,舉白旗投降;我軍犧牲副排長席壽慕以下29人。29位烈士被安葬于創業山烈士陵園。2003年春陵園內又安葬革命先驅劉平楷的衣冠墓。1951年7月21日夜,土匪300多人包圍住在小草壩街禹王廟里的17名解放軍戰士和工作隊員,用槍彈掃射和放火燒廟,我軍在班長姚國榮指揮下奮勇還擊,在突圍中繆福昌等3人犧牲,11名戰士被土匪抓住殘酷殺害。14位烈士被安葬于小草壩烈士陵園。原在火燒壩的黃河烈士墓遷于其中。紅二、六軍團過奎香時有3位掉隊戰士被壞人殺害丟入坪地一洞中。上世紀70年代有關部……[詳細]

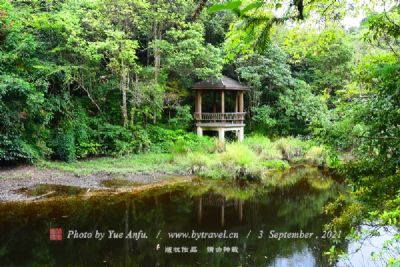

7、望海樓(恩波樓)

望海樓位于昭通城南郊鳳凰山腳下,清乾隆二十五年(公元1760年)恩安縣知縣沈生遴建。1983年被確定為市級文物保護單位。咸豐年間,望海樓毀于兵燹。光緒年間,邑紳楊履乾倡議并籌資重建。樓門題寫楹聯:“萬千氣象滿垌野,楊柳樓臺接鳳凰。”2010年再次修繕完工后,“昭陽八景”之一的“恩波蜃影”再次以全新的面貌展現在市民的面前。此樓又名恩波樓,由來是為了感恩當時在位的皇帝其天恩浩蕩而建設的,彰顯當代皇帝恩德都波及到昭通這些地方,為此有了恩波樓的別稱。風景優美,環境優雅,是一個名副其實的旅游勝地。望海公園依托恩波樓建立位于昭通市區鳳凰山麓,恩波樓始建于清乾隆25年,人稱“望海樓”。當時此地一片汪洋,樓的四周疊浪涌碧。云南總督愛星阿游覽登樓,見沿閘柳樹映日搖風,樓下水光滟滟,疊浪搖天,鳳凰山和樓閣倒影參……[詳細]

8、秦五尺道

秦五尺道五尺道位于豆沙石門關口,現存長約350米,寬1.7米,是迄今秦五尺道上保留最長、最完好、馬蹄印跡最多(243個)的古驛道。五尺道的歷史可以追溯到公元前3世紀。秦國占據巴蜀后,秦蜀守李冰采用了積薪燒巖之法,修筑了從僰道縣(今宜賓)經石門關,到千傾池(昭通)的第一條內地入滇通道——“僰道”。秦朝建立后,常頞在僰道的基礎上,將路又修到了建寧(曲靖),道寬五尺,故稱“五尺道”。從此,五尺道成為內地入滇的一條大通道。石門關也一成了內地通往云南的重要門戶。漢武帝時,唐蒙再次在五尺道上“鑿山開闊、以通南中,迄于建寧……”,史稱“南夷道”。開鑿于秦代的豆沙關五尺道,經歷代修筑置驛,形成了著名的南方絲綢之路的重要路段,中原進入云南的要沖。歷經2400多年的滄桑巨變,古道至今猶存。一段約350米長的不甚……[詳細]

9、清官亭

昭通清官亭公園位于昭通市區西北隅,為昭通市民最近的一處城市園林,但一年四季的景色各有其特點。園內最著名的要數清官亭了,此亭建在池水中央,原名為三多塘亭,于清嘉慶十四年(1809年)知縣王禹所建,亭為二層外回廊水榭,前面有石橋相通,建筑面積305平方米,相傳王禹為官清廉,故名清官亭。現在的清官亭,是民國21年(1932年)改建的,昭通人饒起考撰一聯掛在亭前:“者點水無多,一官已留清白去;此間塵不染,何人更踏軟紅來”。1982年,昭通市政府撥款建成清官亭公園,新片土地兩公頃,擴大公園范圍,開掘曲池,修建涼亭水榭,種植了牡丹、芍藥、緬桂、月季等各種花木。在園內增建了人工假山、欣悅園、動物角、鴛鴦亭、兒童樂園、盆景室等。園雖不大卻有蘇州園林的風韻、亭臺樓閣掩映于綠樹叢中,新建的盆景園、哈哈鏡園為園中……[詳細]

10、龍家祠堂

龍家祠堂龍家祠堂建于1932年,是一座仿清建筑,極具規模。龍家祠堂建在小松山腳下的龍潭邊,距昭通城西南十公里,為龍云家廟。仿照昆明吳三桂的金殿而建成,但其規模又比金殿大得多。祠堂建于民國21年(1932年),祠堂坐南向北,四周有高大厚實的石墻,由于建于兵荒馬亂年間,護墻上沿設有槍眼和垛口,正面左右接護墻外有二層尖頂炮樓。左為祠堂,右為莊院,最前立照壁一堵,門開兩側。據說,龍云一步一步走出昭通,經歷磨難當上了云南省主席后,為建家祠,昭通有名的風水先生翻山越嶺尋龍點穴一直到永豐簸箕灣的小松山,舉目望去,可看到龍山寨、望海樓,小松山腳下有龍潭水,便附會龍入大海,選定在小松山腳下修建龍家祠堂。1928年1月17日,南京政府正式任命龍云為云南省政府主席。不久,龍云捐巨資創建了昭通聯合女子中學,發展家鄉……[詳細]

紅軍游擊隊及地下黨活動舊址紅軍游擊隊及地下黨活動地址:牛街、洛旺、桐梓林、牛街中學(彝良二中前身)。1933年,在0東川中心縣委領導下,由0黨員楊偉賢直接指揮的第四路救貧義勇軍(屬紅軍游擊隊性質),曾在牛街、洛旺、桐梓林、0坎、紅巖溝等地和鎮雄、威信、建武、興文一帶發展革命武裝、打擊反動勢力,并于同年11月12日分路殲滅桐梓林、果稠壩的堵卡武裝后,于13日凌晨會攻牛街分署,占領牛街鎮。1935年2月10日,中央紅軍在扎西組建了川滇黔邊區紅軍游擊縱隊,徐策、余澤鴻主要負責。縱隊以大雪山為根據地,曾在彝良洛旺、牛街和樹林一帶活動打擊地霸,救濟民眾,播下革命火種。第四路救貧義勇軍余部組織起來參加縱隊活動。從1943年起,0云南省工委先后派出方在光、陳季伯、羅文賢等0黨員到牛街中學以教書為掩護從事黨……[詳細]

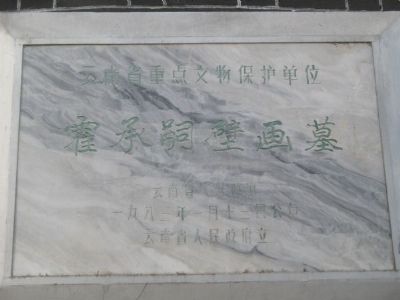

12、霍承嗣墓壁畫

原葬于距昭通市約10公里的后海子中寨,1963年進行清理發掘,1965年遷入市區昭通中學內。墓室呈正方形,由長方形砂石疊砌而成,邊長3米,高2.20米。墓中文物早年被盜,室內四壁繪滿題材豐富的壁畫,畫為彩繪,顏色為朱、赭、黃、黑等色,畫風古樸,出自民間畫匠之手。其中有墓主人、侍從、家丁、部曲、中閭候、金童、玉女等人物形象。墓室北壁即后壁是畫面的重要部分,下層正中繪墓主人霍承嗣像,高48厘米。像左上方有題記8行,記載霍承嗣官居持節都督江南交、寧二州諸軍事,建寧、越、興古三郡太守,南夷校尉,交、寧二州刺史,進封成都縣侯。霍家是“南中大姓”之一,墓主人是霍峻、霍戈的后裔。墓建于東晉太元年間(公元376--396年)。墓東壁上層繪朱雀、白虎、房舍、流云等;下層繪持幡送葬隊伍13人。西壁上層繪青龍、朱……[詳細]

13、天險兩合巖

天險兩合巖兩合巖位于威信縣城南5公里,由于地層斷裂和水融作用形成一條寬10米、高200米、長500米的峽谷,扎西河從中咆哮而過,兩岸巖壁對峙,仿佛要合攏一樣,故名“兩合巖”。解放前的兩合巖地勢險峻,山峰高聳入云,僅巖壁上有一羊腸小道可走,確有“一夫當關,萬夫莫開”之勢。1935年2月,中央紅軍路經此地,-同志在《隨軍西行見聞》里寫道:“……尤以兩合隘(巖)最為險要,只要道路破壞五尺,軍隊即無法通過。”解放后修通了公路,并于1985年2月在此石刻了“萬里風云涌兩合;千秋偉業耀扎西”和“云鎖一線驚天險;橋飛兩壁變通途”兩副楹聯。兩合巖左側有一大溶洞,長300米、寬100米、高80米。洞里有一座極為壯觀的石蓮花;同時又是新石器遺址,出土的古生物化石和骨針,經鑒定已有5000多年歷史。1985年威信……[詳細]

14、永善僰人懸棺景區

僰人懸棺景區僰人懸棺位于云南昭通境內,沿金沙江、白水江、關河流域的懸棺不說是絕無僅有,但肯定是分布最多、最為集中的地區。鹽津縣的豆沙關、底坪、棺木巖、靈官巖,威信縣的瓦石、石洞、永善縣地黃華,不下10余處;巖樁、巖墩、巖龕、巖溝、巖洞等各種懸棺葬的形式一應俱全。尤其是豆沙關懸棺,保存最多、最完好。懸棺葬是古代一種比較奇特的葬式:在江河沿岸,選擇一處壁立千仞的懸崖,將仙逝者連同裝殮他的尺棺高高地懸掛(置)于懸崖半腰的適當位置。在懸棺附近發現了比自貢恐龍還要早的恐龍化石,還發現了深不可測的巨型溶洞,有一個據說可直接通到云南。另有一個數十米長的溶洞,據推測是當時僰人穴居的山洞,總之一切都很神秘,需要多多去探索。懸棺安放方法,經長期探索考證,初步推測五種懸置方式:木樁式、鑿龕式、天然洞穴式、巖墩式、……[詳細]

15、拖姑清真寺

云南省五大古寺之一。在該地區被奉為祖寺。云南省重點文物保護單位。云南省著名古寺。根據寺內碑文記載,拖姑清真寺始建于清雍正八年(公元1730年)由清朝武官蔡家地馬姓先祖馬鱗燦公、馬鱗熾公因戰功而獲得封地拖姑地區,故代頭帶頭捐資建造該寺正殿,作為禮拜之所;公元1755年經住寺阿訇賽煥章牽頭,到四川、貴州、陜西、寧夏及省內各地募捐,相繼建起了喚醒樓、廂房。以后又幾經修葺增建至現在規模。(另有傳說為阮氏第四代先祖阮世美老仙巴巴創建)主殿為全寺的主體建筑,高約13米、長約18米、寬約15米,由36根圓柱支撐。殿宇莊嚴雄偉、雕梁畫棟,殿堂中央有一橫匾,-“快樂天堂”,大廳內可容納近三百人禮拜。殿中有兩根大橫梁分別僅由四條小薄方木支撐,其構筑之奇妙,技藝之精湛,令人贊嘆不已。殿頂檐翹四角,氣度不凡。喚醒樓……[詳細]

朱提故城遺址又名諸葛營城址、桃源遺址,位于我市昭陽區太平街道辦事處永樂社區,是漢晉時期朱提縣(郡)治所在地。遺址分為上諸葛營、下諸葛營,面積約50萬平方米。諸葛營城址是云南地區目前發現面積最大、年代最早的漢晉城址。城址布局完整,城墻、壕溝等保存狀況良好,為研究該地區漢晉時期的城市營造及布局提供了真實的資料。新的考古材料證實了該城址為朱提縣(郡)治所,對研究漢代經略西南夷的歷史有重要意義,同時也為研究秦漢以來絲綢之路南亞廊道在滇東北地區的興衰歷程提供了重要證據。2018年10月,省政府公布諸葛營城址為省級文物保護單位。同年,昭陽區政府劃定了保護范圍和建設控制地帶,保護范圍:東南面至后河、東北面至永樂社區第9村民小組村子水泥路、西北面至秀水河、西南面至金鷹大道;建設控制地帶:保護范圍四周各向外延……[詳細]

17、馬湖府遺址

馬湖府遺址南岸鎮,在歷史上曾是一個比較熱鬧繁華的中心集鎮,其發展經歷過三次大起大落。從公元1267年開始,南岸設立馬湖府至行政區域變更,馬湖府遷往四川屏山后導致了南岸鎮的第一次衰落。但由于得天獨厚的經濟地理位置——長江航運起始點,加上開闊平坦的地勢,南岸在清朝又建起一條街道,有煙館、茶館、酒店、油坊等設施,設有鄉公所、監獄等機構,建有萬壽寺、五通寺、之魚廟,南岸在二十世紀初又繁榮起來,成為周圍較大區域的中心,三十年代的一場大火元氣盡傷,南岸鎮第二次衰落。解放后,由于行政區域劃定,南岸僅為一區所轄的村,在商業流通國營化、生產生活公社化,破四舊、搗寺廟中,使南岸作為農村地區中心集鎮的作用喪失殆盡,設施所剩無幾,集鎮又一次敗落下來。1988年機構改革,撤區設鎮,重劃行政界限,于2月新設南岸鎮,體制……[詳細]

18、袁滋題記摩崖石刻

袁滋題記摩崖位于云南省鹽津縣城西南20公里的豆沙關崖壁上。摩崖石刻地處左下絕壁,山路陡峭,隔河對岸崖石壁立,像兩扇巨大石門,扼鎖咽喉,儼如一石門,唐代稱“石門關”,是四川進入云南的交通要道,秦漢“五尺道”的要隘。唐貞元九年(793年)背逆唐朝四十多年的南詔王,遣使請求歸唐。貞元十年(794年),唐朝派御史中丞袁滋奉使持節赴南詔,冊封異牟尋為南詔歸義王,他經由戎州(今宜賓)入滇,經石門(今豆沙關)時,為紀其行,作此摩崖題名。摩崖石刻長0.44米,寬0.36米,全文八行,每行3~21字,共122字,左行,楷書,末行“袁滋題”三字為篆書,保存完好。其內容與新、舊《唐書》、《蠻書》、《資治通鑒》等文獻的記載相同。摩崖題記是唐王朝與南詔改善關系,重新和好的重要標記,是研究南詔歷史的重要實物資料。史稱袁……[詳細]

19、樓壩古墓遺址

樓壩古墓遺址樓壩地處水富縣東南部,距縣城16公里,與四川宜賓市橫江鎮隔江相望。近些年來發現大批的東漢古崖墓群和戰國?西漢土坑墓群,并出土了大量的文物,多種文物十分珍貴,是研究滇東北戰國、兩漢時期政治、經濟、軍事、文化等重要依據。從樓壩古崖墓群和戰國?西漢土坑墓群0土的蜻蜓眼琉璃珠,青銅器、陶俑等文物中,可見昔日僰人的生活軌跡及“南絲綢之路”上通商往來的繁忙景象。如今,南經絲綢之路上已不見山間鈴響馬幫來和棧道紛爭的刀光劍影,卻留下了古渡拜臺、古樓子、古石寨、石板寺、唐家古堡、鄧家祠堂等古跡建筑和車車燈、牛燈等民間歌舞。古代墓葬鐫刻著一段段古老的歷史,有關專家作出了“樓壩是春秋時期巴蜀文化向滇地過渡并發展的重要通道和南方絲綢之路的必經之地”的結論。……[詳細]

20、鹽津觀音閣

觀音閣位于云南昭通鹽津縣豆沙石門關北崖峭壁間的青蓮洞口,原寺建筑年代久遠,僅存遺址。現存觀音閣重建于清朝乾隆三十二年(1767),是四川省慶符縣靜修和尚募捐建造,系如意斗拱裝飾的三重檐歇山頂式建筑,是滇東北少有的古建筑之一,其左、右、后三面均依巖石為壁,閣門飛懸洞口,峻拔挺立于懸巖之間,在四周群峰的攢擁烘托下,大有飛閣凌空、氣象萬千之勢,閣內石壁中,鐘乳石倒立,天然地構成各種形態,其中有一鐘乳石極象南海慈航普渡的觀世音菩薩,千百年來,為這一帶虔誠的佛教信徒所敬仰。 觀音閣內有數尊精塑的神像,閣內金碧輝煌。在巖壁上還刻有“觀世音慈航普渡眾生”的浮雕,造型別致,技藝精湛。每年農歷二、六、九月的十九日的觀音會,朝圣觀光者摩肩接踵,絡繹不絕。……[詳細]

缁倕鍙曠純鎴濈暔婢讹拷 44010602000423閸欙拷 閵嗏偓

缁倕鍙曠純鎴濈暔婢讹拷 44010602000423閸欙拷 閵嗏偓