鞏義市旅游景點介紹

61、福昌寺

福昌寺位于鞏義市米河鎮高廟村。東臨米河第二初中,南距高劉公路50米,310國道200米,北緊靠延長山延長寨100米。 該寺創建于唐,宋元豐三年(公元1080年)、明正統六年(公元1441年)重修。建國后,修建鄭州市33中時,拆毀部分建筑,60年代,修水渠時,和尚塔一座被拆毀。1958年大煉鋼鐵時,寺院內的唐朝古鐘被毀。70、80年代,曾作為米河二初中教師宿舍、伙房占用。2001年高廟小學擴建時,寺院建筑遭嚴重破壞,后佛殿、藏經樓等建筑與前佛殿北墻隔開分兩部分進行管理。2005年,地藏殿內由寺廟保護員高亮等新塑了地藏王菩薩,觀音殿內塑造觀音、文殊、普賢塑像。 該寺座北向南,面積4500 ㎡,原有天王殿、伽藍殿、祖師殿等,現存山門、前佛殿、東西廂房、廚舍禪房、地藏殿、伽藍殿、觀音殿、藏經樓等51……[詳細]

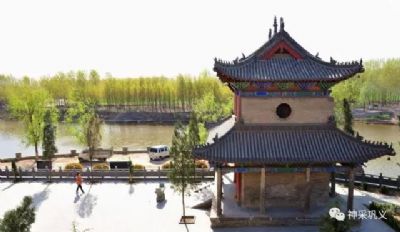

62、啟圣閣

啟圣閣又名春秋閣,位于鞏義市芝田鎮益家窩村西北。西臨,東距山根20米,南北為伊洛河沖積平原。由柱上楹聯可知此建筑最晚建于清嘉慶癸亥五月四日,該區域原為伊洛河重要渡口,原鞏縣八景之一。啟圣閣所在地原是一座頗具規模的大王廟,大殿內供奉河大王黃守才,啟圣閣是河大王廟的附屬建筑北配殿,也-秋閣,內供奉三國關公。1935年秋,洛水大漲,將大殿、南配殿等沖毀殆盡,只有關公殿(啟圣閣)屹立不動。關于啟圣閣的創建年代,久來難以考證。2011年鞏義市文物部門在大運河申遺對沿岸的考古調查中,新發現了碑刻三塊:《創建啟圣閣麟經殿福財祿貴壽喜并建增神祠碑》、《江蘇山陰縣陸揚州府揚河通判張公神道碑》、《墓表》,從這些碑刻的內容記載可證,啟圣閣應為當時的揚州通判于嘉慶十一年(1806)所建。因年代久遠,風雨侵蝕,啟圣閣……[詳細]

63、涉村東大廟

涉村東大廟位于鞏義市東南山區涉村鎮后村。東有五指嶺,西為金牛山,南靠嵩岳,北依盤龍山,西南方向后村河向西流入塢羅河,俗稱“四十五里倒流河”。涉村東大廟又稱金山寺、中岳后廟、后村關帝廟。創建年代不詳,由廟里宋代宣和二年(1120年)的石供床,推測創建年代最晚為宋代。明清時期多次維修。三十年代末,鞏縣芝羅二校(芝羅鄉第二中心學校)在此駐扎;1945年,八路軍撤退后,國民黨縣大隊李清彪、王殿臣等在該廟內設公堂刑場,破孩-許多革命人士,被老百姓稱為閻王殿;建國后改為鞏縣十八皖校;文革后期,由于各村建校,學校分開,后村學校繼續使用;八十年代初學校遷出。現為后村宗教活動場所。廟坐北面南,東西寬58米,南北長36米,面積2000平方米。廟院橫長,現存山門、戲樓、關圣殿、中王殿、圣母殿、盧醫殿、三官殿、祖師……[詳細]

64、白河瓷窯遺址

白河瓷窯遺址原名鞏縣瓷窯遺址,位于鞏義市北山口鎮水地河、白河、鐵匠爐村一帶白河兩岸臺地上。南北長5千米,東西寬1千米,面積約500萬平方米。1951年發現,2005年4月~8月,由中國文物研究所、河南省文物考古研究所聯合對該遺址進行發掘。發掘面積700平方米。發現灰坑50余個、溝3個、窯爐3座,文化層厚3~4米,出土大量的白釉、醬釉、青釉、黃釉等瓷器,并有少量三彩片,器物類型有碗、盤、盆、水注、執壺等,還出土有大量的匣缽、支燒、墊餅等。時代從北魏延續到唐代晚期。白河瓷窯遺址為研究中國白瓷的起源與發展提供了實物資料,對研究盛唐時期陶瓷的發展有著重要意義,在中國陶瓷史和經濟史中占有重要地位。第六批全國重點文物保護單位……[詳細]

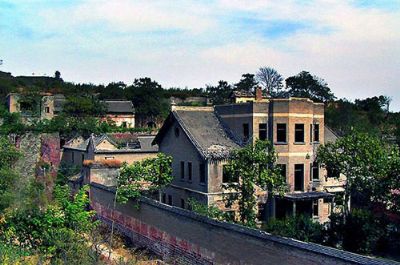

65、劉鎮華莊園

劉鎮華莊園位于鞏義市東北15公里河洛鎮神北村。莊園座落在邙嶺(當地稱這一段為神都山)南麓,俗稱邙山頭。山北是濁流滾滾、奔騰咆哮的黃河,山南是清流潺潺,岸柳如蔭的伊洛河,可謂依山傍水,環境優美。向東2公里便緊依著名的河洛匯流處,此處古稱“洛汭”,是“河出圖,洛出書”的地方,相傳伏羲氏曾經在此演繹八卦。附近還有我國九大石窟之一的鞏縣石窟、隋唐洛口倉遺址、灘小關遺址等眾多歷史景觀。莊園座北朝南,依神都山自然地勢,將建筑錯落有致地分為三層,總面積約10000平方米,共分為辦公區、主宅區下院東、西院、主宅區上院、祠堂區一、二進院等6個院落,計有石砌窟洞30孔,樓房210間,平房30間,規模宏大,富麗豪華。整體建筑風格中西結合,水電設施齊全,是一處具有超前化的花園城堡式莊園。莊園的主宅區建筑在神都山山腰……[詳細]

66、慈云寺石刻

青龍山慈云寺位于鞏義市大峪溝鎮民權村,距鞏義市區20余公里。這里四山旁圍、一水中流、峰戀聯亙、林木掩映、環境十分幽靜,是休閑渡假的理想境地。慈云寺始建于漢代,是鞏義第一叢林。據寺內碑載:“東漢明帝水平七年(公元64年),有僧摩騰,竺法蘭始建白馬寺于洛陽城西,既而云游其山,因其山月之秀,遂開慈云禪寺”。所以稱慈云,是說佛之慈心廣大如云,蔭庇整個世界。慈云寺歷經滄桑,或興或廢,一直延續至今,它經受了兩千多年的風風雨雨,成了令人遐思的古寺。唐貞觀元年至三年(公元627—629年),唐僧唐三藏玄奘奉敕重修此寺。宋代香火仍然很盛。到了元代,由于戰亂和災荒,曾—度荒廢。從明正統九年(公元1444年)開始,直到清同治五年(公元1866年),歷代都有修葺。極盛時期殿堂櫛比,金碧輝煌,僧五六百人,香客如云,紛……[詳細]

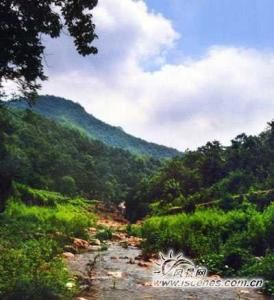

67、涼水泉景區

涼水泉景區是浮戲山雪花洞風景區重要的組成部分,景區金銀花滿坡,松柏滿山崗,一派山原野趣。涼水泉景區面積為3.14平方公里。觀賞特色在于可以浮戲遠眺、聽濤聲、看二花。主要景點有二花、松濤、浮戲遠眺亭、聽濤亭、二花亭、碧立銀花、教練坑、天井坑、黑風洞。用時參考建議3小時交通1、鞏義火車站:在火車站乘坐(河洛康家—雪花洞景區)的區間直達旅游公交。2、鞏義:在市區桐本路乘坐(鞏義市區—雪花洞景區)的旅游直達公交。門票景區門票:55元/人【折扣】30元/人。身高1.2-1.4米兒童,60-69周歲的老人、學生憑有效證件。【免票】兒童身高1.2米以下免門票,70歲以上的老人、現役義務兵、記者憑有效證件。景點位置河南省鄭州市鞏義市新中鎮……[詳細]

68、匯馨芳香世界

匯馨芳香世界有500畝浪漫溫馨的薰衣草玫瑰觀光園區,集體驗式休閑觀光、鮮果采摘、園林綠化苗木繁育、餐飲娛樂(垂釣)、婚紗攝影、婚慶典禮為一體。匯馨芳香世界以“香”為主題,契合古老神話河洛“香神”為主要文化背景,既浪漫又神秘。匯馨芳香世界位于古老而神秘的伊洛河畔,是一個脫離喧囂的都市生活,享受美麗芳香藝術和田園生活的天然圣地。在這里,花香四溢,每年5月-10月,綿延如浪的薰衣草花海,踏步生香的各色玫瑰等,各種花卉競相開發,爭奇斗艷只為等待有心之人的傾心留戀。薰衣草開放的時候,和心愛的人來這里享受一次浪漫的約會,漫步在薰衣草、玫瑰花園之中,沉浸在爛漫的花香之中,讓人流連忘返。在這里還可以領養種植自己喜歡的水果蔬菜,以及在瓜果成熟時進行采摘,讓人們親近自然,享受播種與收獲的樂趣,果蔬的品種有番茄、……[詳細]

69、永昌陵

永昌陵位于鞏義市西村鎮以北,是北宋開國皇帝趙匡胤的陵墓。陵東鄰其父趙宏殷宣祖永安陵,西靠其弟趙光義太宗永熙陵。據說永昌陵是趙匡胤自己選定的。他在拜謁父母的陵墓之后,登上角樓感嘆時光飛逝,于是拿出弓箭往西北方向射去,并告知大臣箭落在哪里哪里就是他的“皇堂”,并命名為永昌。永昌陵保存較好,陵臺高約15米,東西南北各辟一門,四門外各置石獅1對。陵園南門之外、石獅之北有鎮門武士一對;南門內、陵臺前有宮人2對。南門與乳臺之間的神道東西相距45米,對稱列置各種石象生。現存37件,缺東側的馴象人1件、藩使2件,西側的控馬官3件、藩使2件和武將1件。另外在永昌陵還能看到宋陵中唯一一個羊首瑞禽。還有兩個造像頗為奇特的武士:兩個武士的頭都很大,一個戴著巨大的頭盔,連耳朵也遮住了,撐著武器站姿歪斜;另一個身材高大……[詳細]

70、永厚陵

永厚陵位于鞏義市區,永昭陵西北約200米的地方,近鞏義市中醫院,為宋英宗趙曙的陵墓。宋英宗本與皇位無緣,因宋仁宗無子,才成為北宋第一位以宗子身份繼承大統的皇帝。陪葬陵墓有高皇后、吳王顥等,據說楊六郎楊延昭的陵墓也在其中。永厚陵是北宋皇陵中很不起眼的一座,陵臺殘高15米,底呈正方形。陵前石刻尚殘存16件,其中最精美的為東邊僅存的一根“望柱”。它呈八棱形,每面都有精雕細琢的云龍紋,紋飾細如游絲,流動變幻,為宋陵石雕佳品。神道兩側的石刻尚存46件,其中東側的24件,西側的22件(缺馴象人和藩使)。這46件石刻雖在,但保存較差,有的只剩半截,有的被割去頭部,石象、石獅的鼻子、嘴巴都有很大的破損。地址:鄭州市鞏義市新華路,永昭陵西北約200米的地方類型:古跡陵園/墓地游玩時間: 建議1小時開放時間:全……[詳細]

71、永裕陵

永裕陵位于鞏義市西南的八陵村東南,是北宋第六代皇帝宋神宗趙頊的陵墓,建于1085年。八陵村有兩座陵墓,為八陵陵區,東為宋神宗永裕陵,西為宋哲宗永泰陵,分別被稱為東、西陵。東陵以獅子石刻最為精美,西陵則是石象出眾,即當地人所說的“東陵獅子西陵象”。永裕陵南神門兩側的兩座石獅雕刻堪稱完美,兩者相對而視,張口怒目,威武雄健。獅子脖子上掛著鈴鐺,并系有一條鐵鏈搭在背上,腿部肌肉感十足,大步向前,充滿活力。這也是宋陵石獅造型中最成功的作品。永裕陵呈“覆斗形”,底邊略為正方,原本有兩層臺階現已不復存在。陵前余存17件石刻造像,皆精美無比,連外來使者都雕刻得栩栩如生,一頭卷發,連胡子都是卷的,手上捧著獻給神宗的禮品。墓西北為神宗向皇后、朱皇后、陳皇后和徽宗王皇后的陵墓。這些陵冢都還可識別,各陵前的石雕像也……[詳細]

72、鞏義興佛寺

興佛寺位于鞏義市河洛鎮七里鋪村委東北1000米的蓮花山頂上。南依橫嶺,北臨黃河,邙嶺青蔥,風景如畫。該寺創建于明崇禎十年(1637),關于其建寺原由在《重修興佛寺創建配殿山門功成碑記》碑文中可略有所見:“茲為往來通衢要路,去大河未遠;洪波巨浸泛濫無常,當建興佛寺于山上,收斂風氣,砥中流而過險阻,俾居者有平土之樂,行者無道阻之患。”興佛寺原有山門、十王圣殿、大雄寶殿等,今僅存大雄寶殿。清康熙13年擴建地藏十王殿,清康熙56年重修,乾隆11年建鐘樓,以后屢次增修。歷經數百年,寺內建筑漸遭破壞,山門、鐘樓、配殿等,均在“文革”前被毀。現僅存的大雄寶殿,座南朝北,東西長11.2米,南北深8.20米,硬山式青磚結構,小青瓦屋頂,前后檐下置磚雕仿木斗拱和磚瓦椽頭出檐,殿內系磚砌圓形拱頂,俗稱“無梁殿”。……[詳細]

73、趙公橋

趙公橋位于河南省鞏義市東南5公里的北山口鎮北官莊村西南。原名柏溝橋,明正德年間(1506-1522)始建,明崇禎八年(1635)趙景星進士父子改建為單孔青石拱橋。趙公橋高11米,面寬4.5米,長20米,南北走向。橋下為單孔圓形拱券,孔高9.7米、寬4.30米,深4.03米。橋面兩側立石望柱、欄板,欄板上浮雕有二龍戲珠、雙鹿鬧孝、犀牛望月、龍、麒麟、人物故事及花草等圖案。此橋仍在使用,其雕刻技法精湛,造型生動,題材豐富,具有濃郁的地方特色,有一定的藝術價值,是研究橋梁史和古建筑的寶貴資料。1987年3月4日,被公布為鄭州市文物保護單位。……[詳細]

74、浮戲山楊樹溝 AAA

楊樹溝景區地處河南省省會鄭州西部,距鞏義市34千米,距鄭州約68千米。景區于2008年6月份開建,如今已具備基本完善的基礎設施。景區游覽有兩部分組成:一是張金保書記為主的紅色旅游;一是以自然風光、休閑體驗為主的體驗式旅游。 景區開發了中原地區大型“真人CS”對抗基地(已經投入使用)、徒手逮獵場、空中滑索,中原首家大型房車基地,拓展訓練基地等精典項目。景區內植被茂密,覆蓋率較高。方圓十公里域內植物種類達590種,野生花卉達68種,樹類以櫟樹、青檀、山楂、黃櫨居多,在茂密植被間有杜仲、二花、連翹、柴胡、羊角葉、何首烏等幾十種中草藥。金秋季節,葉黃果紅,滿眼豐收景色,初霜過后,黃櫨葉紅,呈現“滿山霜葉紅勝火”的壯麗景觀。……[詳細]

豫西抗日先遣支隊司令部舊址位于鞏義市南30公里涉村鎮上莊村,主體建筑為丁、李、田三家祠堂,均座北向南,面闊三間。丁家祠堂居中,李家祠堂居東,田家祠堂居西,原有青磚灰瓦房20余間,現存14間。1944年,中共中央和八路軍總部決定開辟嵩山抗日根據地,建立了八路軍豫西抗日先遣支隊,皮定鈞任司令員,徐子榮任政治委員。先遣隊進駐鞏縣境,司令部設在上莊,丁家祠堂是司令員皮定鈞、政委徐子榮和副司令員方升普、副政委兼政治部主任郭林祥等的辦公室,李家祠堂是皮定鈞住室和作戰研究室,田家祠堂是徐子榮、方升普和郭林祥住室,特務連也居住在祠堂中。司令部所屬政治部、司法科和電臺等單位,分居在3農民家里。先遣支隊在此指揮了琉璃廟溝、大冶、黑石關、緱氏等200多次戰役,殲敵3500余人。1986年11月21日,河南省人民政……[詳細]

76、鐵生溝冶鐵遺址

時代:漢中國漢代冶鐵和制造鐵器工場的遺址。位于河南鞏義市鐵生溝村。是已知的漢代冶鐵遺址土物最豐富的一處。年代約當西漢中晚期至東漢。遺址中發現煉爐(高爐)、鍛爐、炒鋼爐、退火脫碳爐,以及烘范窯、配料池、房基、鐵器、鐵范、鐵料、耐火材料和建筑材料等。附近有多處古鐵礦坑道。研究表明,這里是一處冶煉生鐵、鑄鐵、脫碳退火(柔化處理)、制造鐵器的綜合性工場,生產的基本環節是:煉鐵、鑄造、脫碳退火;或煉鐵、鑄錠、炒鋼、鍛造。出土的部分鐵器上有“河三”銘文,推測這里應是漢代河南郡所轄的第三號制鐵作坊。位于鞏義市老城西南29公里處。鐵生溝村群山環抱,礦藏豐富,南側為一處規模較大的西漢冶鐵遺址,東西長約180米,南北寬約120米,總共2.16萬平方米。遺址周圍斷崖上,裸露出不少煉渣、礦石末、燒土和黑灰。在冶煉場……[詳細]

77、宋陵采石場

時代:北宋宋陵采石場:宋陵,即宋代皇陵,位于西京鞏縣(今鞏義市)境內。以今芝田鎮為中心,南北15公里,東西10公里。在此范圍內,按照埋葬的先后順序,可分為五大陵區,即西村陵區、蔡莊陵區、孝義陵區、八陵陵區、回郭鎮陵區。宋陵所用石材,多取自今偃師市南部山區。現存的宋陵采石場遺址,位于大口鄉四道溝溝口附近的二條山谷內,谷內石壁上,可以看到因采石所造成的斷面以及大大小小的采石坑。另刻有采石題記六處,字跡多剝蝕難辨,僅有三處保存有宋代年號。太祖、太宗、真宗、仁宗、英宗、神宗、哲宗及宣祖(太祖之父趙弘殷),均葬于此,統稱“七帝八陵”。加上后妃和宗室親王、王孫及高懷德、寇準、包拯、楊六郎、趙普等功勛名將共有陵墓近千座。北宋各陵建置格局基本相同,方位皆坐北朝南偏東約6度。每座帝陵域內有帝陵上宮、后陵、帝陵……[詳細]

78、稍柴遺址

稍柴遺址處于鞏義市芝田鎮稍柴村委西150米處,塢羅河與伊洛河交匯的臺地上,地勢較平坦。遺址東西長2000米,南北寬1000米,總面積約200萬平方米。1959年,河南省文化局文物工作隊(即河南省文物研究所前身)在調查夏文化遺址時,發現這處古文化遺址。1960年、1963年先后兩次發掘面積共690平方米。清理房基5座、灰坑45個、墓葬7座,出土陶、石、骨、蚌等各類遺物500余件。從出土的遺物和地層疊壓與打破關系來看,稍柴遺址可分為四期,其中稍柴一、二、三期相當于二里頭一、二、三期文化,稍柴四期相當于鄭州商代二里崗上層文化。近年來,對該遺址進行了復查、勘探,確認該遺址早在仰韶時期就有人類在這里生活,龍山、新砦期、二里頭、商、周至漢代一直延續不斷,以龍山、新砦期、二里頭文化遺存為主。現遺址地表多為……[詳細]

79、花地嘴遺址

我國夏代早期聚落遺址——花地嘴遺址坐落在鞏義市站街鎮北瑤灣村水峪溝。遺址位于較為平坦的臺地上,其東有老犍脊,南有猴山等嵩山余脈,西面緊臨東泗河與伊洛河交匯外,北邊斷崖下為水峪溝自然村。花地嘴遺址最早是在1984年發現的,當時它不叫花地嘴遺址,因它所處位置的土地歸水溝村民所有,所以定名為“水溝遺址”。現《中國文物地圖集》上仍登記為“水溝遺址”。1984年開展全國文物普查,文物保管所組織業務人員到實地調查,在北部斷崖和西部臺地上均發現有泥質灰陶陶片、灰坑等文化遺存。由于在此東邊還發現有泥質紅陶陶片,所以,按其性質,將其界定為仰韶文化和龍山文化遺存。由于當地村民都把這塊地叫花地嘴。為了更確切的表示遺址位置,1992年以后,就把原來的“水溝遺址”更名為“花地嘴遺址”。文化性質的界定也由原來的仰韶、龍……[詳細]

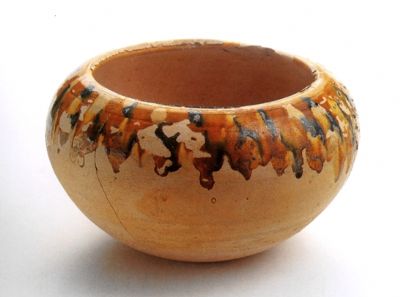

80、黃冶三彩窯址

黃冶三彩窯址位于河南省鞏義市東北約6公里的站街鎮大、小黃冶村,分布于黃河兩岸,總面積約23萬平方米,是已知年代最早、規模最大的唐三彩窯場。該窯始燒于唐代(618年~907年)早期,唐代中期達到鼎盛,唐代晚期仍在生產。三彩制品以瓶、壺、罐、碗、盤、爐、燈等器皿為多,另有一些馬、象、獅、小兒騎馬等動物和人形玩具以及俑、建筑構件等。器皿造型端莊秀麗,玩具傳神逼真。胎質細白,多施黃、褐、藍、綠、白色釉,晶瑩光潔,色彩斑駁燦爛。有的還以刻花、貼花等技法做出裝飾花紋。歷史上關于唐三彩的產地,一般有西安、洛陽、揚州三地說,但目前發現窯址的,僅洛陽一地。黃冶三彩窯址在迄今發現的唐代燒制三彩器的窯址中,時代較早,產品質量好,深受歡迎。該窯燒制的三彩器常出土于洛陽、西安等地的唐代城址和墓葬中,并遠傳到日本、朝鮮……[詳細]

粤公网安备 44010602000423号

粤公网安备 44010602000423号