淮安區文物古跡介紹

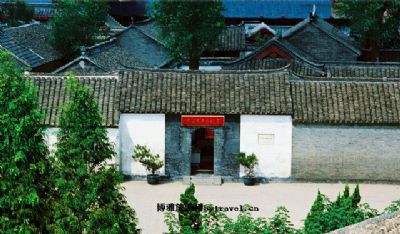

1、淮安府署 AAAA

淮安府署淮安府署位于全國歷史文化名城江蘇省淮安市,坐落在淮安老城楚州區東門大街,總督漕運部院以北。其大堂體量為全國之最,面積超過500平方米。淮安府署是淮安歷史地位的象征和見證,其規模宏大。淮安府署位于全國歷史文化名城江蘇省淮安市淮安區東門大街,總督漕運部院以北。其大堂體量為全國之最,面積超過500平方米。歷史淮安府署的建筑歷史可以追溯到南宋時期,現存衙門原為南宋五通廟,元為沂郯萬戶府。明洪武元年,知府范中以元淮安路總管府府署(現漕運總督部院處)加以修葺為府署。洪武三年,新任淮安知府姚斌在城中選址,結果選中了上坂街以北南宋五通廟和元沂郯萬戶府,便加以修建改造,作為淮安府的新府署,一直沿用到清末。建筑衙內有房屋50余幢、600余間,分東、中、西三路,中路有大堂、二堂、六科用房等,東路為迎賓游宴……[詳細]

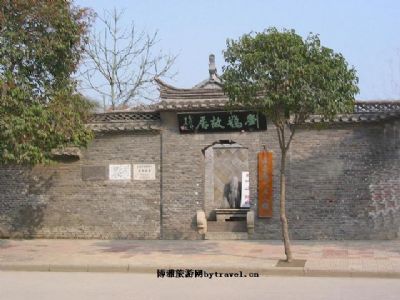

2、吳承恩故居 AAAA

吳承恩故居,是明代杰出的文學家、世界文化名人、《西游記》作者吳承恩的故居,坐落在淮安市淮安區河下古鎮的打銅巷巷尾。河下地處淮城西北部,背靠里運河。故居為古樸典雅的青磚小院,內有書房等建筑。吳承恩故居以成為著名旅游景點,接待著成千上萬的海內外游客。《西游記》是一部家喻戶曉,男女老幼都十分喜愛神話小說。當您來到淮安必定想看看這部馳名世界的神話小說的作者故居,探索這部小說的寫作淵源。我想您看過以后必定會有所了解,有所體悟的。著作吳承恩是一個偉大的文學家,一生的著作極其豐富,但是因為“家貧無子”,絕大部分已散失了,現存的著作除了馳名世界的《西游記》和一部詩文集《射陽先生存稿》存世外,另外還有他寫的一部短篇小說《禹鼎志》,過一部詞集《花草新編》,均已失傳了。吳承恩散失的文稿,是現在世傳存稿的十倍以至百……[詳細]

3、周恩來故居

-故居位于江蘇省淮安市曲巷與紅光西巷相會和處。-(1898~1976年),字翔宇,原籍浙江紹興。-是新中國重要的締造人之一,他為中國革命和中國人民的解放事業無私貢獻了一生,為新中國的建立作出了巨大的貢獻,曾任中華人民共和國國務院總理兼外交部長、中國人民革命軍事委員會副主席、中國人民政治協商會議全國委員會主席、中國0中央委員會副主席等重要職務。故居為-祖父與二伯父從浙江祖籍遷居淮安后,共同買下的東西兩個宅院。兩院中間有一塊很狹長的空地,有隔墻和腰門相連。原來有房屋31間,其中東院共三進12間,西院三進19間。1898年3月5日,-在西院北屋靠西的第三間誕生,并在這里度過了他的童年、少年時代,西院北屋靠東兩間是-讀書之處,在這里受到最初的啟蒙教育。1910年,12歲的-離開淮安去東北求學。(國家……[詳細]

4、文通塔

江蘇省省級文物保護單位 第一、二批 1982年3月調整公布 文通塔 唐景龍二年(708) 淮安市楚州區 原淮安市內 文通塔舊稱尊勝塔,又稱文峰塔。在淮安市內勺湖公園內,城西北角的運河之畔。始建于東晉大興二年(319年),多次重修。文通塔是一座具有佛教傳統的古建筑,全部是磚結構,無梁柱,現為七層八角形,六七兩層無塔門。內部空腔。五層以上是穹窿式的磚頂,頂上為八角形藻井。塔高約23米,塔身呈拋物線形狀,較優美。1958年、1966年、1979年曾三次修葺,恢復了登塔轉梯和下面三層樓板。東、南增建古式花墻與外界隔開,院門題額“文通塔苑”。苑內花木叢生,塔北勺湖如鏡,塔影倒懸,別有風趣。 關于文通塔,還有一段傳說:漢朝的時候,呂后和丞相蕭何謀害了淮陰侯韓信,得到了劉邦的贊賞。在酒宴上,劉邦要……[詳細]

淮安市卉運河同家級水利風景區位于淮安市區,西起楊莊五岔河口,南至淮安區穿運地涵,全長30公里,面積30平方公里,具有濃厚的運河文化特征和地方氣息,是該市文明發展的軸線,也是淮安水利景觀建設的一張名片。自2005年8月,淮安市從楚州到清江浦這段碧波蕩漾,兩岸綠柳依依的30多里長的古運河就被水利部批準為“國家水利風景區”。里運河被大橋和小橋所聯綴,沿岸的古墩、古廟、古塔、古橋、老街、老店、老廠、老窯以及街市的繁華景象、市民的生活習俗,造就了一條具有鮮明特色的文化長廊。與街道或平行或交錯,使淮安城市變成水的棋盤。至于它的古老,那得從吳王夫差公元前486年乘坐的戰船在邗溝中駛向入淮處古末口算起,兩千五百年。兩千五百年來,就從未改變過它的波光粼粼的壯闊。里運河水,不老。最具生機的是蹁躚的海鷗,和我們見……[詳細]

6、淮安關帝廟

土山五大古廟之首,是江蘇省最大的關帝廟,始建于明朝中期的1460年,至今五百四十余年,歷經崇貞、雍正、道光、民國四次大修,這次在邳州市委、土山黨委政府的直接領導下,于2005年五月動修復,按照原址原貌和修舊如舊的原則,由徐州古建園林工程隊作了全面修復,恢復原廟址二十二畝,古建筑100余間,現分別向大家介紹:廟座北朝南,東四80余米,南北170多米,占地22畝多,該廟始建于明朝天順三年(1460年),當時土山商業十分發達,古街兩旁商鋪林立,集市生意興隆,每當集日,近百里的百姓紛紛云集土山,買賣做得紅火,常常很晚很晚難收生意,土山街人為悼念關公的忠義感謝關公神靈保佑土山人發財發福,便于明朝“天順”三年(1460)捐資建起了關帝廟和馬跡亭。每年9月13日逢廟會,并在廟內的戲樓上連唱三天大戲,以示土……[詳細]

7、梁紅玉祠

梁紅玉祠在淮安市新城北辰坊,紀念南宋巾幗英雄梁紅玉。始建年代不詳,幾經興廢,1982年重建。梁紅玉,生于楚州(即今淮安),是南來抗金名將韓世忠之妻。曾在江蘇鎮江金山擊鼓助戰抗擊金兵,梁紅玉“雷鼓抗金兵”,傳為千古佳話。宋高宗建炎四年,與夫韓世忠鎮守京口,與金兵大戰黃天蕩,梁紅玉“親執桴鼓”,指揮作戰,獲大捷。紹興五年,屯兵楚州,挖蒲根以充軍糧。“在淮十余年,兵僅三萬,金人不敢南下。”-為安國夫人、楊國夫人。后隨韓世忠率部進駐淮安,在淮安城北1里多筑新城抗擊金兵。后人在此為之塑像建廟。因她排行第七,俗稱“七奶奶廟”。經過修復的梁紅玉祠為三間,有一庭院。三面圍墻,南面是大門,門兩面各有一只石鼓。洞內建有一座三尺六寸高的神臺,神臺上設有神龕,神龕三面板壁,南面一塊約見六尺見方的玻璃,內置梁紅玉戎裝……[詳細]

中共中央華中分局成立65周年來臨之際,華中分局舊址紀念館在江蘇省淮安市楚州區建成開館,再現了老一輩革命家運籌帷幄、決勝千里的歷史瞬間,吸引了游客千余名群眾和游客駐足觀看。1945年10月25日,根據黨中央的指示,中共中央華中分局、華中軍區在淮安成立,鄧子恢、譚震林分別擔任華中分局正、副書記;張鼎丞任華中軍區司令員,粟裕和張愛萍任副司令員。華中分局統一領導華中面積約20多萬平方公里、人口2300余萬的73個縣市黨政軍工作,在爭取和平民主、準備自衛戰爭、鞏固政權建設、推行經濟發展等方面做了大量工作,取得了蘇中“七戰七捷”、鵝錢鄉土地改革等諸多的輝煌成就。1947年9月華中工委成立,華中分局至此完成了光榮的歷史使命。2019年10月7日,中共中央華中分局舊址入選第八批全國重點文物保護單位名單。……[詳細]

9、吳承恩墓

吳承恩墓在淮安城南6公里馬甸鄉二堡村,1974年冬被盜,其棺木頭上存有“荊府紀善”、“射陽吳公之柩”等字。經查地方史志,有吳承恩充任過湖北“荊府紀善”一職事;后又于1975年在其墓旁獲吳承恩父菊翁墓志一方,因此斷定“荊府紀善”和“射陽吳公之柩”字樣的墓,乃為吳承恩之墓。此墓三棺,左為吳承恩,右為其夫人葉氏和牛氏,共三棺合葬。1981年在吳父之墓西側找到了吳承恩的墓井,并在墓井中找到吳承恩的顱骨,現由中國科學院古脊椎動和古人類研究所用科學方法復原為半身塑像置其故居之中。墓因盜掘,于1982年修復,為土坑豎穴墓,長約2.5米,寬約5米,無墓道。墓前列“荊府紀善吳承恩之墓”碑,并建有四柱三門的牌坊和飛檐翹角方亭各一座。2006年6月5日,吳承恩墓被公布為第六批江蘇省文物保護單位。……[詳細]

10、劉鶚故居

劉鶚故居,系劉鶚父親劉成忠所購買,在淮安城內勺湖東南的高公橋西街上,東臨金剛社巷,西界地藏寺巷,屋北原是荒地。由東邊的花園、當中的正宅,以及西邊三個可以自成院落的部分(按劉德馨的說法,為西宅南部、西宅中部和后宅)所組成,共有房屋一百四十余間。 據劉氏后人所見之契約,此房的原主姓廖。劉成忠于同治五年(1866)叫自己女婿、淮安人高維之托“中人”和“官牙”以“歌風堂”的名義,先買了廖姓的花園。同治十年(1870)又買下了廖姓其余的房屋。光緒三年(1877),劉成忠退休后,就來此屋定居。……[詳細]

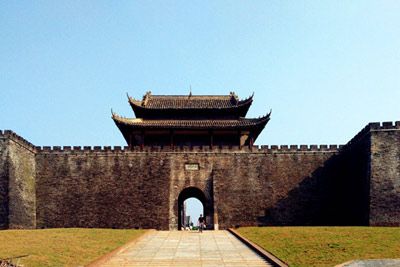

11、鎮淮樓

鎮淮樓是楚州城的標志性建筑,始建于宋代。原為鎮江都統司酒樓,明時曾置“銅壺刻漏”,用以報時。后又因其扼于城中,樓下拱門為南北交通要道,故有“南北樞機”之稱;清同治年間改稱“鎮淮樓”,因淮水經常泛濫,“鎮淮”之名,取其鎮壓水患之意。民國年間又改稱“中山樓”。解放后,用以陳列淮安出土文物。鎮淮樓又名鼓樓,距長江5公里,與馬鞍山采石嘰隔江相望。樓為長方形,座北朝南,樓基內筑土,外砌磚,東西長55米,南北寬21米,高11米,基下中央有南北拱門相通。上建樓兩層:下層三間,四周為十六柱回廊,四檐斗拱支撐飛出。上層建飛樓,四壁木板,也為四檐斗拱支撐飛出。樓上樓下雕梁畫棟,通花窗格,古色古香。“鎮淮樓”三個隸書碑額,鑲嵌在朝南門樓上。鎮淮樓始建于年代,眾說紛云。1985年我們文物普查時在該樓的西側發現清代乾……[詳細]

12、板閘遺址

板閘遺址位于淮安市生態文旅區枚皋路、翔宇大道與里運河合圍區域。遺址本體主要由古河道、水閘、堤壩、碼頭和建筑基址五個主要部分組成,其范圍內還分布著三元宮、淮安鈔關遺址等文物遺跡。2015和2016年,南京博物院和淮安市博物館聯合對板閘遺址進行了兩次考古發掘,挖掘總面積約5500平方米,出土了大量陶瓷器、鐵質工具、銅錢和石建筑構件等3000多件文物。……[詳細]

13、城頭村遺址

城頭村遺址位于淮安市淮安區復興鎮城頭村。遺址于1961年由南京博物院開展區域考古調查時發現,淮河故道位于其北側約14公里。遺址所在區域為黃泛沖積平原,勘探表明,遺址位于一條東西向、明顯高出周邊的崗地之上,后經黃泛淤積而與周邊近平,除中部略高區域未見黃泛層外,其余區域均被黃泛層所疊壓,局部區域文化層位于兩米深的黃泛層之下。……[詳細]

14、青蓮崗遺址

青蓮崗遺址,位于淮安縣東北35公里的青蓮崗,北臨廢黃河,面積2000平方米。1951年華東文物工作隊發現,1951年至1958年南京博物院進行過4次調查和一次發掘。遺址發現紅燒土建筑殘跡,居住址墻壁是用植物稈涂泥后,經烤干,質地堅硬,表面平整。石器有扁平穿孔石斧、長方、橢圓式石斧、石錛及礪石等。陶器種類不多,制作較為粗糙,常見器形有紅陶缽、鼎、釜、雙鼻小口罐,還有一定數量的深腹圜底罐、碗、支座、帶流壺以及角狀把陶器。陶器內壁繪彩,主要有水波紋和網紋,以及弧線紋和“八卦”紋等,線條簡練流暢,與其它新石器時代文化彩陶相比,風格迥然有別。青蓮崗遺址類型的遺存分布中心在淮河中下游平原,這一地區的新石器時代文化即因首次在青蓮崗發現而命名為“青蓮崗文化”。……[詳細]

15、關天培祠墓

關天培墓在淮安城東鄉南窯村三里塘。關天培祠在淮安城鎮淮樓東側縣東街32號。關天培,字仲因。號滋圃,淮安府山陽縣(今淮安市)人,清代愛國將領。青年時從軍,道光十四年(1834)升任廣東水督。增修了南山、橫檔、蘆灣諸炮臺,增建重炮數百門,更建虎門臺守,設鐵索排,并認真整頓和訓練水師,六年間將廣東海防建設得固若金湯,時人稱其為戚繼光再世。1839年3月他配合林則徐禁煙,收繳英船鴉片237萬多斤于虎門銷毀。1839年11月英國挑起穿鼻之戰,關天培身先士卒,六戰六捷。1840年英國發動大規模侵華戰爭,后因清廷采取投降政策,1841年1月25日英軍乘虛而入,關天培在敵眾我寡的形勢下,多次打退登陸英軍沖鋒,重創敵艦3艘,大量殺傷敵人。他“身受數十創”、“鮮血淋漓,衣甲盡濕”,與守軍400人全部壯烈犧牲,時……[詳細]

16、總督漕運公署遺址

明清的漕運總督部院位于淮安府城中心,與南面的北宋鎮淮樓、迎熏門(南門),和北面的淮安府署在同一條中軸線上。規模宏偉,占地約2萬平方米,有房213間,牌坊3座,中曰重臣經理,東西分別曰:總共上國、--中原。依中軸線設大門、二門、大堂、二堂、大觀樓、淮河節樓、后院等;東側有官廳、書吏辦公處、東林書屋、正值堂、水土祠、一覽亭等;西側有官廳、百錄堂、師竹齋、來鶴軒等;在大門外東西兩側各有一座牌坊,大門對面有照壁,大門前還有元代從波斯國運來的白礬石獅子一對。大堂坐北朝南,東西長28.8米、南北寬22.8米,五開間五進,青磚地坪,有大柱34根。漕運總督衙門大堂遺址,現存有33個柱礎1860年,漕運總督署遷往15千米外的清江浦,這里的建筑逐漸廢棄。……[詳細]

閸忋劌娴楅崷鏉挎倳閹兼粎鍌�

缁倕鍙曠純鎴濈暔婢讹拷 44010602000423閸欙拷 閵嗏偓

缁倕鍙曠純鎴濈暔婢讹拷 44010602000423閸欙拷 閵嗏偓