海曙區十大旅游景點

1、天一閣·月湖景區 AAAAA

推薦1

天一閣·月湖景區位于寧波市中心地段,由天一閣博物館與月湖兩大核心景區組成,總面積約1平方公里。景區歷史資源豐富,文化底蘊深厚,有各級文物保護單位、點50余處,國家級重點文物保護單位3個。近水樓臺先得月,一城名勝半歸湖。月湖水域面積9公頃,古稱西湖,亦曾稱鑒湖,歷為文人雅士薈萃之地,素有“浙東鄒魯”的美譽。月湖初辟于唐貞觀年間(627—649),唐太和七年(833年),鄮縣縣令王元暐筑它山堰將水引流至明州(寧波)城,瀦日月二湖,解決旱澇與城中飲水,跳動了這座以水為魂的城市的脈搏,也翻開了月湖風雅的傳奇篇章。北宋慶歷七年(1047),王安石調任鄞縣知縣,于月湖延聘名儒“慶歷五先生”,興教重學,四明學風為之一振,浙東學術自此萌芽。元祐年間(1086—1094),知州劉淑、劉珵相繼大修月湖,形成“十洲”勝景,與三堤七橋交相輝映。政和七年(1117),知州樓異于月湖建高麗使行館,月湖成為“海上絲綢之路”的一顆燦爛明珠。南宋建都臨安(杭州),明州接近京畿,宗室能臣相繼來此主政。在“一門三宰相,四世兩……[詳細]

2、天一閣博物院

推薦2

天一閣位于寧波市天一街10號,在風光秀麗的月湖歷史文化景區內。它建于明嘉靖四十年至四十五年(1561-1566)之間,原為兵部右侍郎范欽藏書處,是我國現存歷史最久、亞洲第一、世界第三的私人藏書樓,1982年被公布為第二批國家級文物保護單位。天一閣主人范欽,字堯卿,號東明,官至兵部右侍郎。他依據《易經》“天一生水、地六成之”理論,取“以水克火”之意,把藏書樓定名為“天一閣”,閣前鑿池,名“天一池”。范欽原藏書籍7萬余卷,至解放前只剩1萬3千多卷。保存下來的圖書,絕大部分是明代的刻本和鈔本,其中不少已是海內孤本,尤其是為數不少的明代地方志271種和明代科舉錄370種,更是研究我國明代歷史的珍貴文獻資料。同時,由于天一閣所具有的廣泛的感召力,從本世紀50年代以來,陸續有一批藏書家將自己的藏書捐獻給了天一閣,如張氏樵齋、朱氏別宥齋、孫氏蝸寄廬、楊氏清防閣、馮氏伏跗室等,現藏閣古籍達30余萬卷,約13萬冊。天一閣已成為寧波藏書文化的象征,成為四明文獻之邦的縮影。現在的天一閣博物館占地約26000平……[詳細]

3、寧波月湖公園

推薦3

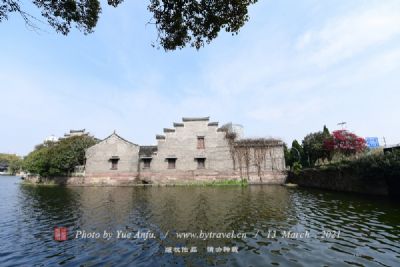

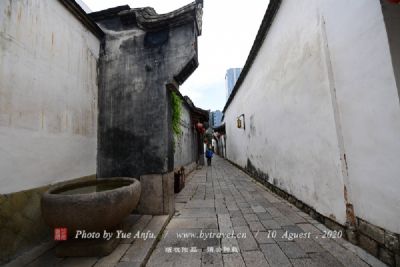

•令人流連的城中公園,閑逛盧宅、賀秘監祠等老宅子,頗有韻味。景點介紹月湖是寧波市中心一片月牙狀的湖面,這里曾是宋明時期文人坐而論道的城中山水,如今是寧波最重要的綠肺。它雖然不比杭州西湖名聲響亮,但在寧波的地位有如西湖之于杭州。湖畔點綴著庭院和老宅子,周末散步很是閑適。月湖中分布著芳草洲、柳汀、松島、菊花洲等島嶼,有的以橋相連,有的已于陸地完全相連。湖畔曲曲折折的堤岸、垂柳下下棋的老人、樹林掩映的古建筑,和周圍車水馬龍的大街形成鮮明對比。柳汀街穿湖而過,正好將月湖分為南北兩個區域,期間點綴著不少遺跡和老宅。這些老宅許多被用作辦公場所,不能入內參觀,也有一些被改建為展覽館,可以進去看看。月湖邊沒有沒有圍欄,是全開放式的公園,只要有路便可進入,適合隨心逛逛,也不必有既定行程。景點比較集中的是湖的北面和東面。從東北角開始逛,你會看到水中的小亭子內有一塊“水則碑”,上面有個“平”字,是以前測水位用的宋朝遺物。不遠處是最著名的是高麗使館遺址,如今在遺址上修建了明州與高麗交往史陳列館,里面……[詳細]

推薦4

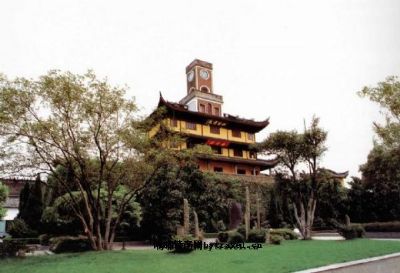

鼓樓又稱海曙樓,位于寧波市中山西路公園路口。海曙樓的基礎是唐長慶元年(公元821年)所建的子城南城門,幾經興衰,幾度易名。五代時,稱“望海軍門(樓),宋為“奉國軍門(樓)”。到了元代,下令在全國范圍內,拆城毀城,子城的南門——海曙樓自然也難逃劫難。元至治元年(公元1321年)又建城、樓,名“明遠樓”,不久又被毀。明宣德九年(公元1434年),太守黃永鼎重建。明萬歷十三年(公元1585年)傾圮欲墮,太守蔡貴易重建,使之面貌煥然一新,更名為“海曙樓”,沈一貫作碑記,董大晟作賦,清康熙五年(公元1666年)及以后多次重修,乾隆四十七年(公元1782年),除賦碑外,其余均被毀。現存的建筑是清咸豐五年(公元1855年)重建。海曙樓又稱“譙樓’’俗稱“鼓樓”,置有刻漏,更鼓以報時。宋慶歷八年(公元1048年),新任鄞縣縣令王安石幾次登樓,特為奉國軍樓的刻漏作《新刻漏銘》:自古在昔,挈壺有職。匪器則弊,人亡政息!其政謂何?勿棘勿遲,君子小人,興息維時東方未明,自公召之,彼寧不動,得罪于時。厥荒懈廢,乃……[詳細]

5、鼠疫場遺址

推薦5

鼠疫場遺址為日本帝國主義侵華戰爭中細菌戰遺址之一,1940年10月22日,日軍向位于中山東路以南,東北到太平巷,南靠開明街的范圍內空投蜘蛛拌和的小麥跳蚤,面粉和傳單,內有鼠疫菌。幾天后,暴發鼠疫,市民慘死一百零六人,為鏟除疫源忍痛燒毀區內百一十戶居民房屋及財物,其慘狀目不忍睹。1996年抗戰勝利日,在遺址外立“毋忘國恥,勵志圖強”鼠疫場遺址紀念碑,為我區愛國主義教育基地。2005年9月3日,為紀念抗戰勝利60周年,遷建重立鼠疫紀念碑于遺址內。2009年7月6日,記載和痛斥當年侵華日軍發動細菌戰災難歷史的陳列館——“寧波開明街鼠疫災難陳列館”正式開館。據了解,1940年10月27日,侵華日軍在寧波開明街上空投撒許多染有鼠疫-的跳蚤、麥粒和棉絮等雜物,幾天后,開明街一帶暴發鼠疫災難,一個月內死亡110余人。11月30日晚,當時國民黨鄞縣政府對疫區進行焚毀,經過四個小時焚燒,疫區內全部住房、商店、工場付之一炬,115戶人家,5000平方米的建筑物,瞬時變成廢墟。直到上個世紀60年代,這里仍被寧……[詳細]

6、賀秘監祠

推薦6

賀秘監祠位于寧波海曙區柳汀街98號,為紀念唐代詩人賀知章而建,1981年12月被公布為海曙區級文物保護單位,現存建筑為清同治四年(1865)修復。宋紹興十四年(1144),郡守莫將在賀讀書故地辟“逸老堂”以祀知章和李白。以后屢經興廢、更添,至元至正十九年(1359)始作祠專祀之。明洪武間(1368-1398)遷祠于今地。賀知章(659-744),字季真,會稽永興縣(肅山)人,唐證圣元年(695)舉進士,以后累官至正授書監等職,天寶二年(743年)十二月,因病辭官還鄉。賀知章既工文辭,也擅草隸,性曠夷,善談說。平時嗜酒,與杜甫、李白等結為好友,至晚年尤加縱誕,自號“四明狂客”,又稱“秘書外監”,以邀游里巷為樂,醉后揮舞筆黑,頃刻間寫好文章,惜乎他流傳下來的墨跡極少。該祠建筑布局大氣完整,又為名人專祠,對研究寧波地方史、文化史及建筑發展史具有一定的實物參考價值。……[詳細]

7、黃古林古建筑群

推薦7

古林古建筑群位于鄞州區古林鎮古林村,1986年5月28日公布為區級文物保護單位。古林鎮地處鄞州西部平原的中心,歷來為鄞州政治、經濟、文化的重鎮。鎮壓的四周文物古跡眾多,其中資善觀街心戲亭、九獅橋上的九獅石刻、五港口的五港橋等古建筑歷史悠久,建筑宏偉,工藝精湛,合稱為“古林古建筑群。街心戲亭在古林鎮南街西首,建于清代。為單檐歇山頂建筑。亭四角由方形削角石柱作支柱,臺基東西寬4.2米,南北深4.8米。石柱中部及以下部均鑿有裝搭臺板的榫槽。柱頭之間有闌枋相連,四邊枋額各置五朵斗拱承托屋檐。藻井用斗拱疊澀作收縮。中間園心裝銅鏡。藻井四周蓬頂。屋面筒瓦,檐口滴水,屋脊兩端堆塑龍首魚尾脊獸,口張屋翹,頗有氣勢。前檐兩角翹起,后檐與資善觀相連,屬觀之附屬建筑。據查:過去逢觀內菩薩圣誕,邀班演戲,觀眾在街頭兩邊、河面船上均可觀賞演出。該戲亭對于研究當時的建筑設計和風土人情有較高的價值。五港橋,位于古林鎮黃古林北街西端,東西橫跨在五條港河的會合處,故名。該橋為三孔石拱橋。通高4.25米,全長20.6米,面……[詳細]

8、天一廣場

推薦8

寧波天一廣場東起車轎街,西至開明街,北沿中山東路,南臨藥行街,總占地面積為19.6公頃,是國內一流的融休閑、商貿、旅游、餐飲、購物為一體的大型城市商業廣場。:廣場上主體建筑有22座歐陸風情濃郁的現代建筑群組成。景致通透的廣場建筑、一池碧水、一塊3.6公頃的城市綠地,使天一廣場充滿了現代的商業氣息。同時設有總長200多米,最高噴高40米的亞洲第一音樂噴泉和高20米、寬60米的大屏幕水幕電影。在廣場西北側,還保留了有近300年歷史的藥皇殿和靈亭等古建筑。這座當年藥材商為祈求平安、祭祀藥皇而設的古老建筑,與現代商業文明融合無間。在藥皇殿的旁邊,有一對在天一廣場建造時發掘出來的宋元時代的石雕,為保護這兩座巨型石雕。特意在這里建造了一座仿宋風格的碑亭加以妥善保護,也能夠供游客參觀。當時,在這塊“風水寶地”上,還發掘出18塊具有研究價值的古銀錠,上面刻有“花銀”,“金花銀”等字樣,說明在古代這里就是商賈云集之地。小貼士:廣場天天都有音樂噴泉,周二、五晚上有水幕電影。餐飲/住宿/購物:是目前國內最大的……[詳細]

9、天封塔

推薦9

天封塔位于寧波市海曙區郡廟東南側的大沙泥街,建于“唐武后天冊萬歲及萬豐紀元時(公元695——696年)并建有天封寺,天封寺亦稱“天封塔院”,始建于后漢乾祜三年(公元950年),一說建于后漢乾祜五年(公元952年)現尚存天王殿寺的西側建有工匠們聚會的魯班殿。天封塔因其建筑年代而命名。宋建炎間,毀子兵火,紹興十四年(1144年)年重建。元泰定元年(1324年)又廢圮,至順元年又重修,明永樂十年(1412年)雷火擊毀三層,同年重修。嘉靖三十六年(1557年)巨風刮跑了塔頂,三十八年(1559年)又重修、屢圮屢治,到了清嘉慶三年(1798年)12月修塔時因燈失火,塔檐,平座攔干俱被焚毀,只剩磚砌的塔身。經過二百多年的風雨侵蝕,到近年塔身損壞嚴重,且發生傾斜,岌岌可危。為保護這一千年古塔,1984年落架重修。同時進行了考古發掘,經過考古工作的辛勤勞動,在地宮出土了許多珍貴文物,如渾銀鎏金塔,渾金鎏金大殿、銀香熏、銀香爐、銅佛、錢幣,經書等。弄清了天封塔的塔基結構。為確定天封塔的建筑年代與建筑構造提……[詳細]

推薦10

白云莊位于寧波市海曙區白云街道管江岸,始建于明代。它原為明末戶部主事萬泰的莊園,因其子萬斯選著有《白云集》,人稱白云先生,卒后葬于此地,故名“白云莊”。清康熙七年(1668年),明末清初著名思想家、“浙東學派”的代表人物黃宗羲應萬泰等邀請,先在萬泰的廣濟街宅,后遷至延慶寺,康熙九年(1670年),遷至白云莊授徒講學,開“證人書院”。清乾隆年間,黃宗羲的私淑弟子全祖望,為了區別于黃宗羲在紹興的“證人書院”,特冠以“甬上”兩字,稱“甬上證人書院”。黃宗羲(1610-1695)字太沖,號南雷,世稱梨州先生,余姚黃竹浦人。他學識淵博,治學嚴謹,倡導以經學為本,以史學為輔,獨創“經世致用”為宗旨的學風,形成了我國學術史上占有重要地位的史學派別——浙東學派,培養了一大批學術人才,其中就包括“布衣史家”萬斯同,著名史學家、文學家全祖望。清朝末年,書院廢圮。1934年甬人楊菊庭(貽誠)等訪得書院和故居舊址,集資恢復。現白云莊占地面積約4000平方米,由甬上證人書院、萬氏故居和萬氏墓地組成,有建筑四幢約6……[詳細]

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柤鍝ユ暩娴犳氨绱撻崒娆愮グ妞ゆ泦鍥ㄥ亱闁规儳纾弳锔界節闂堟稓澧旀繛宀婁邯閺岋綁顢樿娴滅偤鏌熼搹顐e磩闁诲繐鍟村娲川婵犱胶绻侀梺鍛娗瑰Λ鍕偩闂堟侗鍚嬪璺侯儌閹锋椽姊洪崨濠勭畵閻庢艾鍢插嵄鐟滅増甯楅崐鐢电磼濡や胶鈽夋繛灞傚€楁竟鏇°亹閹烘挾鍘甸梺璇″灡濠㈡ǹ顣块梻浣虹帛閹稿鎮烽埡鍛摕婵炴垶绮庨悿鈧┑顔斤供閸忔稑效濡ゅ懏鈷戞繛鑼额嚙楠炴牠鏌i鐐测偓鍨嚕鐠囨祴妲堟俊顖氬悑濞堟洟鏌f惔顖滅У闁稿瀚伴、鏃堟晸閿燂拷

缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣椤愪粙鏌ㄩ悢鍝勑㈢紒鎰殜閺岀喖骞戦幇闈涙缂佺偓鍎崇紞濠囧蓟閿熺姴鐐婇柕澶堝劤娴犲ジ姊哄ú璇插箺妞ゃ劌锕濠氭晸閻樿尙鍊為梺瀹犳〃缁插潡濡疯濡垰螖閿濆懎鏆熼柣锝嗘そ閺屸€崇暆閳ь剟宕伴幘璇茬劦妞ゆ帊鑳堕埊鏇炵暆閿濆牊纭剁紒顔款嚙椤粓鍩€椤掑嫬钃熼柨鐔哄Т楠炪垺淇婇婵嗗惞闁告瑥妫楅—鍐Χ鎼粹€崇哗濠电偛顦板ú鐔肩嵁韫囨洍鍋撻敐搴″闁哥姴妫濋弻娑㈠即閵娿儰鑸繛瀵搞€嬮幏锟� 44010602000423闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偛顦甸弫鎾绘偐閸愯弓鐢婚梻鍌欑贰閸撴瑧绮旂€靛摜涓嶆い鏍仦閻撱儵鏌i弴鐐测偓鍦偓姘炬嫹 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪孩顐芥慨姗嗗厳缂傛氨鎲稿鍫罕闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閺囥劌浜為柨娑欑洴濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟�

缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣椤愪粙鏌ㄩ悢鍝勑㈢紒鎰殜閺岀喖骞戦幇闈涙缂佺偓鍎崇紞濠囧蓟閿熺姴鐐婇柕澶堝劤娴犲ジ姊哄ú璇插箺妞ゃ劌锕濠氭晸閻樿尙鍊為梺瀹犳〃缁插潡濡疯濡垰螖閿濆懎鏆熼柣锝嗘そ閺屸€崇暆閳ь剟宕伴幘璇茬劦妞ゆ帊鑳堕埊鏇炵暆閿濆牊纭剁紒顔款嚙椤粓鍩€椤掑嫬钃熼柨鐔哄Т楠炪垺淇婇婵嗗惞闁告瑥妫楅—鍐Χ鎼粹€崇哗濠电偛顦板ú鐔肩嵁韫囨洍鍋撻敐搴″闁哥姴妫濋弻娑㈠即閵娿儰鑸繛瀵搞€嬮幏锟� 44010602000423闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偛顦甸弫鎾绘偐閸愯弓鐢婚梻鍌欑贰閸撴瑧绮旂€靛摜涓嶆い鏍仦閻撱儵鏌i弴鐐测偓鍦偓姘炬嫹 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪孩顐芥慨姗嗗厳缂傛氨鎲稿鍫罕闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閺囥劌浜為柨娑欑洴濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟�