蒲江縣旅游景點

| 石象湖AAAA 看點石象寺:位于石象湖境內。據咸豐九年(1859)重修石象寺碑記載:有后漢將軍嚴公諱顏,南征凱還,棄官歸隱于此,訪西漢將軍河南莫公之勝跡,慕山水之珍奇,遂結廬于紫燕巖后,掛弓于汗馬泉邊,請工人鑿石獅石象以壯大觀,后成正果,跨象飛升。里人追慕高風,建寺于巔,而石象之名自此始。石象寺距今已1000多年,其間幾經損壞,幾經修復,現存廟宇為1980年后恢復。目前是浦江縣的一個佛教活動點。古象山書院:位于象山最高處的“古象山書院”,海拔632米,占地約700平方米,建筑面積達250平方米,這里是“儒圣興學“的主要景觀。。“古象山書院”原名“象山學堂”,南宋書院教育興起后更名為“古象山書院”。書院完全是宋……[詳細] |

| 成佳茶鄉AAAA 成佳茶鄉指的是位于成都市蒲江縣的成佳鎮,該地是每年“中國采茶節”的舉辦地,“成都鄉村美食節”的必到之處,享有“中國綠茶第一鄉”、全國環境優美鄉鎮、全國農業旅游示范點美譽的“西部茶都”,是國家AAAA級旅游景區。蒲江成佳鎮露多、霧重、濕度大,森林茂盛,十分有利于茶葉綠素和芬芳物質的形成。以成佳鎮為主的茶鄉面積達到10萬余畝,其茶葉的種植、加工、銷售已形成一個良性循環系統,游人到茶鄉可體驗種茶、采茶、制茶、品茶、購茶等茶鄉文化生活,感受茶藝、茶經、茶道、茶技等精彩表演,形成獨具特色的茶文化觀光區。蒲江縣成佳鎮位于成都、雅安兩市交匯處,緊鄰石象湖、朝陽湖和蒙頂山風景區,距成都市區90公里、西南航空港……[詳細] |

| 蒲江縣櫻桃山景區AAA 蒲江縣櫻桃山景區由4個自然村組成,分別是金花村、韓橋村、官帽村和石燕村。距成都約84公里,1小時車程,景區交通方便,萬畝櫻桃,無論是新春花開還是甜潤品果,純凈的鄉村風貌使其成為最美的田園景區,各地游客自由采摘,盡情品嘗,鄉村的傳統美食也是城市人難得的味覺體驗。游客來源已由最早的成都片區,擴大到眉山、雅安、德陽、綿陽等地,接待人數逐年上升,景區發展已步入健康穩定的態勢。地址:成都市蒲江縣光明鄉類型:山鄉村采摘/農家樂游玩時間: 建議2-3小時開放時間:全天開放門票信息:免費開放。……[詳細] |

| 成都戰役紀念館AA   成都戰役紀念館位于蒲江縣西來古鎮銅鼓村,已被省政府和省國防教育委員會正式命名為“四川省國防教育基地”。成都戰役紀念館里集中展示的文物、圖片、書籍等以不同的載體,從不同的角度和側面,生動形象、客觀真實地記錄和再現了英勇的人民解放軍征戰西南、決戰川西、解放成都的戰斗歷程。于2010年成功創建成為國家2A級旅游景區,是成都市著名的紅色旅游景區之一。鮮為人知的成都戰役“現在很多人都以為,成都是和平解放的。成都戰役這段壯烈的歷史,應該被世人所知。這是20余萬解放軍浴血奮戰、流血犧牲打下來的,是一千多名烈士用生命換來的。”老兵荊浩說,十多年來,他一直在搜集整理成都戰役的史料和文物,希望這段歷史能激勵更多的……[詳細] |

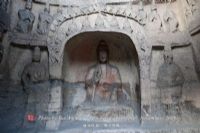

| 大佛寺摩崖造像,位于蒲江縣鶴山街道梨山村之長秋山南麓。據其造像風格,斷代為唐代至清代摩崖造像,大多造像距今已有一千多年的歷史。清代《蒲江縣志卷二·方外·寺觀》記載:“大佛寺,縣東十里,石崖上大佛一尊,高丈余,前有石池,終歲不竭。”大佛寺摩崖造像1-22號龕,系一環首方碑,高1.27米、寬0.43米,文字漫沒。這通龕碑應該是記述大佛寺歷史的最確切材料,可惜文字不存。故而,大佛寺營建于何時,今已不可考。以摩崖造像時代推之,當于唐代興建。大佛寺摩崖造像,現存17龕,303尊。該造像主要分布于大佛寺后南北走向長100米、寬5米、距地高10米的白砂石山崖上,可分為兩個區域,一為崖壁東部的大佛區,另一處為……[詳細] |

| 市級文物保護單位——魏了翁墓及魏公祠位于蒲江縣城東北4公里處的高橋鄉潘溝村潘家山山坡上。墓前有一條山溪蜿蜒流過,兩岸山坡,均為茂密的松林。墓為土冢,長11米、寬3米、高2.5米。墓前原有清代乾隆四十二年(1777年)秋重豎的墓碑,現已毀,僅存殘破片段。附近公路旁原有明萬歷三十年(1602年)蒲江知縣王有仙(宣城人)、清道光十九年(1839年)蒲江知縣何咸亭(松江人)所立的“宋魏文靖公先塋神道碑”兩通(清碑今運蒲江縣文管所保存)。墓前40米處,有石人2尊,兩石人相距8米,頭已毀,宋代袍服裝束,殘高1.7米、肩寬0.6米、胸厚0.4米。石獸3尊,頭亦毀,殘長1.2米、高0.5米、厚0.45米。墓前……[詳細] |

| 西來古鎮位于蒲江縣,古鎮上保留有大量的明清時期修建的民居,民居風格是典型的川西特色,兩百米長的老街全是木結構的瓦房,街道平整,相比其它古鎮而言,西來古鎮的街道要平直寬闊許多。現存代表建筑是文峰塔,文峰塔就在西來古鎮的街口。文峰塔又叫惜字宮,是古人用以燒寫過字的紙的地方。這座文峰塔始建于清道光十三年,塔身四周是戲劇雕塑,所配文字均為九曲篆文,世所少見。鎮上的戲臺在今天仍很熱鬧,因為戲臺前是燈臺,每逢一些有意義的日子,如春節、九月初九,就要掛上長長的燈籠串,每家每戶也要在門前掛上大紅燈籠。西來鎮最讓人稱奇的是臨江的古榕樹,這些榕樹分布在鎮背面臨江的地方,河堤上有序的排著11棵樹齡在千年左右的榕樹,……[詳細] |

| 蒲江石窟位于四川省蒲江縣西南10公里處的朝陽湖山崖上和鶴山鎮蒲硯村。該石窟包括唐代68龕、五代1龕、宋代7龕、明代1龕、清代10龕。四川省蒲江縣西南10公里處的朝陽湖山崖上和鶴山鎮蒲硯村。飛仙閣摩崖造像、蒲江石窟即二郎灘摩崖造像,沿崖長約200米間有歷代石窟摩崖造像現存87龕,其中有佛、菩薩、天王、力士、金剛、夜叉、飛天等五百五十多軀造像。飛仙閣摩崖造像飛仙閣摩崖造像位于蒲江縣西南朝陽湖鎮二郎潭兩岸山崖上,共92龕,造像777尊。其中北岸87龕,南岸5龕。最早造像為唐永昌元年(公元689年),唐代造像64龕491尊,主要有唐永昌元年(689年)所造瑞像龕、釋迦、三世佛、華嚴三圣、彌勒、觀音、千……[詳細] |

| 蒲江縣文廟大成殿建于蒲江縣城東街,毗連東門。據《蒲江縣志》記載:“蒲江縣文廟建于明朝洪武年間,原于縣署之南。又在清朝康熙34年(1695年)遷于東街新建,又于乾隆22年(1757年)及嘉慶25年(1820年)重修完竣。”其廟與東街交界處,建有高大的石屏墻一通,全部系青石墩砌成,石墩之間留有空口,石墻上蓋琉璃瓦和寶頂脊梁。長約30多米,厚約80公分,氣勢雄偉,頗稱壯觀。廟的由來其廟兩側,各開一門,門側各建石碑一通,上 書-:“文武官員,至此下馬”八個大字,以示尊崇孔子。其兩門之間,乃一平壩,面積約半畝。向北而行,便是“三橋九洞”。三橋兩側,各砌呈長方形石欄桿。橋下為池,春夏之際,常聞蛙聲四起,此……[詳細] |

| 蒲江縣河沙寺位于蒲江縣城東二十九里的翠峰山山麓,在壽安鎮龍泉村6組。河沙寺,興建于南宋淳熙十六年(1189年),興公禪師創修。興公禪師給寺院取名河沙寺。是因為佛祖釋迦牟尼,曾教導弟子須菩提(印度舍衛城人):“若化河沙眾,皆得阿羅漢。”要教化像印度最長最大河流恒河中沙子一樣多的人們,使他們都信仰佛教,都修行成為阿羅漢(《圓覺經》)。元至正中(1341-1362年),河沙寺毀于兵火。明洪武三十一年(1398年),沙門妙玄修復河沙寺。河沙寺主持玉峰和尚,法名善珵,“幼從蜀王”,跟隨朱元璋的第11個兒子蜀王朱椿從南京到成都,宣德四年(1429年),來蒲江主持河沙寺,他“性情簡古,戒行精嚴。日課《華嚴》……[詳細] |

| 縣級文物保護單位——尖山寺摩崖造像位于蒲江縣城西南20公里朝陽鄉的橋樓村。造像分布在尖山寺附近山崖上,現存23龕159尊。其中唐代18龕154尊,明代2龕2尊,清代3龕3尊。尖山寺位處高山之尖,古名朝天寺,在蒲江通往丹棱的古道上。唐代造像為3~19號龕、23號龕。3號龕,高1.77米、寬1.43米、深1.4米,造像15尊。為一佛二弟子二菩薩二力士及天龍八部。主佛結跏趺坐,坐高0.84米。4號龕,高1.6米、寬1.4米、深1.15米,唐代密宗造像25尊。主尊為千手千眼觀世音,立高1.39米,頭已殘,手分持斧、壺、念珠等法器。東壁現存造像8尊,有三頭四臂的明王、象頭人身的毗那夜迦等。西壁同存14尊……[詳細] |

| 市級文物保護單位——龍泉寺摩崖造像位于蒲江縣城東18公里的插旗鄉龍泉村。現存唐代造像4龕182尊。1號龕,高、寬各1.5米,深0.7米,造二菩薩立像。2號大佛窟,高6米,弧形頂,寬4米、深3米,造像131尊。大佛為彌勒像,結善跏趺坐,左手撫膝,舉右手,著雙領袈裟,臉圓胖,頭上細螺髻,火焰形背光,背光外緣為火焰,中層為花卉,其中有坐佛7尊。彌勒坐高4.2米,肩寬1.7米。左壁開12個小龕,造像87尊,其中有二佛并坐、四方四佛、九品彌陀、一佛二菩薩、一佛二弟子二菩薩二力士、一佛四菩薩二力士等。右壁開小龕7個,造像34尊,分別為一佛二弟子二菩薩二力士、一佛二弟子二菩薩、一佛二菩薩、二菩薩等,浮雕經幢……[詳細] |

| 白云鄉鹽井遺址位于四川省成都市蒲江縣白云鄉窯埂村5組,白云鄉去丹棱官廳埂公路經過鹽井溝西岸。1998年9月成都考古隊進行發掘,出土唐、宋陶瓷器殘件。大王廟(博濟廟)遺址,在鹽井溝東。有明弘治五年,清光緒三年、二十年、民國十年石刻文字。該遺址分布在南北長約1000米,東西寬約400米的鹽井溝中,現存鹽井2口,石硯槽14處,柱洞15處。1號鹽井位于鹽井溝東側臺地上,圓形鹽井內徑1.74米,2號鹽井位于1號井下游190米處,在鹽井溝東岸,直接開鑿于巖石上,圓形直徑1.75米。溝中柱洞現存15個,圓形,直徑0.12米—0.26米,深0.12—0.26米,1號井上游有8個,其上應有鹽井,柱洞是安放檢槽支……[詳細] |

| 長灘湖位于成都市蒲江縣,與朝陽湖1公里之隔、氣勢宏偉的長灘湖,湖面3360余畝,水深30余米。湖區4大主水道、3島、27灣,湖周100余座山峰錯落有致,湖上碧波浩渺,兩岸青峰疊翠,波光粼粼,倒影悠悠,形成道道綠色回廊、幅幅淡雅天然的畫卷。湖區有“金龜島”、“碧霞灣”、“臥虎嶺”、“金鐘山”、“玉屏”、“紅巖寨”等景點。每個景點伴有一個美麗動人的傳說,給人以無限的遐想。湖區的“襯腰巖”為南絲綢之路遺跡,尚存登崖石梯長2.5公里。清道光二十三年(公元1843年)碑文“修整百年崎嶇之徑,通千萬人來往之路,旅客行商同登云路,輕車快馬共歷亨衡。”據說古時來往行人腰部疼痛,路經此巖,均要將腰往怪石上磨,而……[詳細] |

| 蒲江縣朝陽湖鎮至成佳鎮的襯腰巖山上留存茶馬古道一段,因修建長灘水庫的原因,古道南段與北端沒入水庫中,目前僅存襯腰巖至沙灣一公里,其中保存完好的古道470米,鋪設古道的石板長約1.5米,寬0.8米,厚0.15米。此路段留存有古跡“三星橋”,另有“建修襯腰巖通路石級工竣碑記”一通。“建修襯腰巖通路石級工竣碑記”建成于清道光二十三年(1843年)四月二十二日。碑身為四柱三開間三重檐石坊。碑文載:“蜀國多山,與西秦毗連,棧道有連云之險,劍閣有參天之雄,蜀道之難,難于上青天,自古為然。我蒲處川南之一隅,山徑居多,邑南關外,距城卅里許,地名襯腰巖,舊有山蹊古道。上通名、雅,下達新、彭,仕宦商賈往來必經之路……[詳細] |

| 在石象湖生態風景區思源路旁,有一眼鶴仙井。這里古木森森,鳥語花香,風光迷人。如在這里小憩,掬一捧泉水下肚,又涼又甜,沁人心脾,疲勞頓失,格外舒坦。常飲此水,會延年益壽,返老還童。這鶴仙井的來歷,有一個美麗的傳說。很久很久以前,在荷花灣有位叫何明的青年,自幼鐘愛白鶴。一天,一只鷂子追捕受傷白鶴,正當危急之時,被何明張弓搭箭救了性命。白鶴歇到井邊,被在井邊居住的香麗姑娘飲以清泉煮藥療傷,精心照料,很快恢復元氣,飛回山林。何明和香麗因情趣相投,你來我往,定了終身。后來當地財主逼娶香麗姑娘,正值危難之際,白鶴擊斃財主,二人感謝鶴恩,將此井命名為“鶴仙井”。并以井水燒茶供飲路人。凡趕考學子路經此地,飲此……[詳細] |

| 石象寺位于川西平原邊緣蒲江縣城南11公里處石象湖境內。寺廟始建于蜀漢225年,源于三國戰將嚴顏將軍隱居于寺內紫燕巖而被人們所稱為仙佛之圣地。1992年經蒲江縣政府批準開放石象寺為佛教活動場所。石象寺位于石象湖境內。據咸豐九年(1859年)重修石象寺碑記載:有后漢將軍嚴公諱顏,南征凱還,棄官歸隱于此,訪西漢將軍河南莫公之勝跡,慕山水之珍奇,遂結廬于紫燕巖后,掛弓于汗馬泉邊,請工人鑿石獅石象以壯大觀,后成正果,跨象飛升。里人追慕高風,建寺于巔,而石象之名自此始。石象寺距今已1000多年,其間幾經損壞,幾經修復,現存廟宇為1980年后恢復。地址:成都市蒲江縣石象湖景區內類型:寺廟游玩時間: 建議1-……[詳細] |

| 臨溪縣城遺址位于四川省成都市蒲江縣西來鎮白馬村12組。南北朝時期西魏恭帝二年(555年)置臨溪縣。唐天寶末(756年)在此置“行嶲州”,大歷四年(769年)正式設置嶲州,將邛州臨溪、蒲江兩縣劃屬嶲州41年。貞元十三年(797年)唐軍收復嶲州,嶲州遷回涼山州西昌市。太和三年(829年)南詔軍隊攻占嶲州,太和四年(830年)嶲州再度遷此,仍“以蒲江、臨溪隸嶲州”。太和六年(832年),始移嶲州于臺登城(涼山州喜德縣瀘沽鎮)。北宋熙寧五年(1072年)二月廢縣,為臨溪鎮,作為縣城長達517年,歷西魏、北周、隋、唐、前蜀、后唐、后蜀、北宋8代。明末鎮毀殘存北面城墻1段,長200米,殘高4-5米,夯土基……[詳細] |

| 蒲江段——襯腰巖茶馬古道(含建修襯腰巖通路石級竣工碑記)茶馬古道與南絲路曾經是成都重要的商賈要道,蒲江至今仍保存著一段完好的茶馬古道,據查,這條茶馬古道與南方絲綢之路部分重合。茶馬古道:隨著唐宋茶馬互市的興起,川、滇、青地區的茶葉源源不斷從“茶馬古道”運送入藏。川藏茶馬古道以雅安產茶區為起點,首先進入康定,自康定起又分成南、北兩條支線。明初,從川西到康藏的川康茶馬古道主要有兩條,一條從邛崍至名山、雅安、滎經、漢源、瀘定、康定,然后出關經道孚、爐霍、甘孜、德格,渡金沙江進入西藏。從邛崍至康定段俗稱“大路”,由此道進入康定的茶稱“大路茶”。“茶馬古道”成都至雅安這一段,叫做“臨邛古道”。其中,臨邛……[詳細] |

| 鶴山鎮單溝村7組文峰塔,在城東六里蒲江河龍潭子北岸高崗上。原有古塔一座,毀于明末戰火。清道光二十一年(1841年)蒲江貢生王引恬等四十三人發起重建,報經知縣康文蔚批準,發起募捐,經幾個月時間建成,用錢一千一百余貫(一貫一千枚小錢,計用錢110萬)。竣工之日,知縣康文蔚主持宴會慶祝。文峰塔系一座密檐式磚塔,屬于風水塔。七級石砌塔基,高1.2米,邊長4米。第一級向西開塔門,高2.6米,寬67厘米。塔門上 書“文峰塔”三字。塔身六角形。二至七級,均六面開一小窗。塔身中空,過去安長木梯上下,通高18.3米。民國十七年(1928年),彭家光《文峰塔》詩:文筆高峰白塔幽,潛龍靜臥水東流。山開屏障連城郭,浪……[詳細] |

绮ゅ叕缃戝畨澶� 44010602000423鍙� 銆€

绮ゅ叕缃戝畨澶� 44010602000423鍙� 銆€