涼州區文物古跡介紹

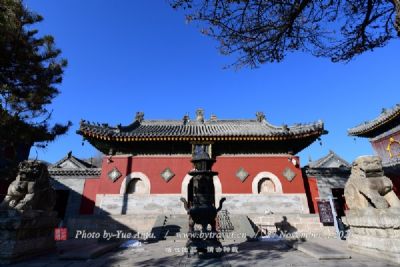

1、武威文廟 AAAA

武威市博物館現館藏文物4.4萬多件,其中國寶級文物2件,一級文件170件,二級文物278件,三級文物594件,是甘肅省第二大歷史博物館。以銅奔馬、醫藥簡、禮儀簡、木雕、墓志石刻為代表的漢唐文物,以西夏碑、木緣塔、木版畫、金碗為代表的西夏文物,以涼造新泉、西夏銀幣為代表的貨幣文物,以明清瓷器、牌匾、水陸畫為代表的明清文物等,在國內外享有盛名,是發展武威旅游業的重要資源。目前,該館下轄文廟、西夏博物館、大云寺、文物復制廠四個單位。文廟位于武威城東南隅,院內古建筑群保存完整,莊嚴雄偉,古柏參天,槐蔭蔽日,素有隴右學宮之冠之美譽,為全國重點文物保護單位,甘肅省愛國主義教育基地。傳聞文廟最早建于前涼或西夏時期,碑載復建于明英宗正統二至四年(公元1437-1439),距今已有五百多年的歷史。東西寬135……[詳細]

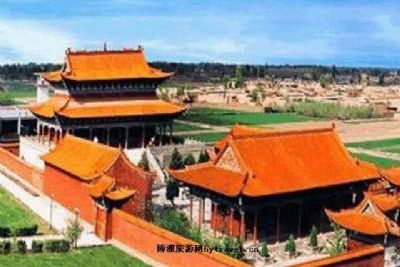

2、涼州白塔寺 AAAA

白塔寺,位于城南20公里的武南鎮白塔村劉家臺莊。相傳寺內有大塔一座,周圍環繞小塔99座,故名百塔寺。公元1247年,元太宗窩闊臺之了、西涼王闊端與西藏地方宗教領袖薩班在涼州舉行了具有歷史意義的“涼州商談”,使西藏正式納入中國版圖。其后,薩班在涼州講經說法,宣傳佛教。他先后改擴建了涼州四部寺(藏傳佛教寺院),其中白塔寺是他主持擴建的最宏偉的藏傳佛教寺院。據史料記載,寺院規模宏大,巍峨壯觀,有4座城門,8座烽墩,東西長420米,南北長440米,四周有圍墻,猶如城垣。寺內建筑眾多,有山門、鐘樓、鼓樓、金剛殿、三寶殿、大經堂等,殿堂重檐七彩,雕梁畫棟,佛像千姿百態,莊嚴肅穆。白塔寺在涼州城東雜木河流域綠洲拔地而起,莊嚴肅穆,金碧輝煌,其規模和造型,均為涼州諸寺之冠,號稱“涼州佛城”,融政治、經濟、宗……[詳細]

3、鳩摩羅什寺 AA

武威鳩摩羅什寺位于甘肅省武威市中心,是四大翻譯家之首鳩摩羅什祖師初入內地譯經-演教之所,姚秦時高僧云集,慕羅什而駐足于此者,絡繹不絕。羅什寺歷經滄桑,多劫多難。殿宇僧舍無一幸存,現僅存的羅什塔,即羅什祖師圓寂荼毗后“薪滅形碎,唯舌不壞”之舌舍利塔。雖風塵滿面,仍挺立如初。據史料記載,武威鳩摩羅什寺,距今已有1600年的歷史,是我國古代著名的西域高僧、佛經翻譯家鳩摩羅什初入內地-演教之處。寺內雄立的寶塔是為紀念鳩摩羅什而修建的,塔內供奉鳩摩羅什的舌舍利。羅什祖師一生翻譯經典七十余部,三百八十四卷,其貢獻在玄奘之上,被稱為譯經泰斗。他所譯的經、律、論既能做到不失原意,又保存有原本語趣,誦讀中使人感覺到文辭優美,朗朗上口。因而一直為人們所樂誦,至今不衰。公元413年鳩摩羅什在長安逍遙園圓寂,荼毗后……[詳細]

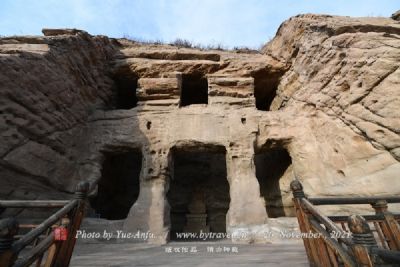

4、天梯山石窟 AA

天梯山石窟也稱大佛寺,位于城南50公里處的張義鎮燈山村,創建于東晉十六國時期的北涼,距今約有1600年歷史。天梯山山峰巍峨,陡峭峻拔,高入云霄,山有石階,拾級而上,道路崎嶇,形如懸梯,故稱天梯山。山巔常年積雪,俗稱“天梯積雪”,為涼州八景之一。石窟中大佛依山而坐,腳下碧波蕩漾,薄云纏繞其身,構成了一幅山、水、佛、云渾然一體的壯觀奇景,是涼州頗負盛名的旅游勝地。北魏、隋、唐、西夏期間均有擴建,至明、清時期已成為-教寺院。據明朝正統十三年(1448)《重修涼州廣善寺銘》記載:明朝正統十年天梯山石窟尚存26處。由于天梯山石窟地質結構松軟,在歷次地震中有不同程度的損壞,僅1927年涼州大地震,就震毀洞窟10余處。1959年9月,因修建黃羊水庫,窟址處水庫淹沒區,部分造像、壁畫搬遷至甘肅省博物館,北魏……[詳細]

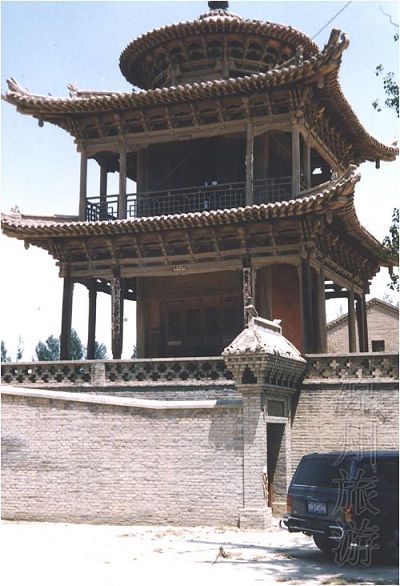

5、武威大云寺銅鐘

大云寺位于城東北隅。原為前涼國王張氏的宮殿。前涼王張天錫升平年間,舍宮置寺建塔,本名宏藏寺。唐武則天天授元年(690),天下諸州各置大云經,遂改為大云寺,后又改名為天賜庵。西夏時,改名為護國寺。全國重點文物保護單位西夏碑,就是天民安五年(1094)為重修寺院感通塔而立,即《涼州重修護國寺感通塔碑》。大云寺是歷史上的名剎古寺,在古代不僅是國內游人游覽的重要勝地,也引起了國外僧人的高度重視。明洪武年間,日本僧人沙門志滿遠渡重洋,主持募化重修該寺院,被傳為中日友好史上的佳話。直到明清,仍然是香火不斷,興盛不衰。1927年大地震,寺院基本被毀,唯有鐘樓巋然獨存。古鐘樓為大云寺建筑的重要組成部分。鐘樓建在9米高的磚包土臺上,基底約125平方米。周圍繞廊,重檐山頂,五踩作斗拱。整個建筑挺拔俊秀,高聳入云……[詳細]

6、羅什寺塔

介紹羅什寺塔矗立在武威市北大街,是為了紀念西域高僧鳩摩羅什在武威弘揚佛法、翻譯經典的功績而建造的。羅什寺塔最早建于后涼(386年~400年),塔及寺院在唐時大力擴建,明、清皆有修葺。其間于明代成為陜西涼州大寺院,英宗正統十年二月十五日,為羅什寺院頒發了大藏經,并下圣諭道:“刊印大藏經,頒賜天下,用廣流傳,茲以一藏,安置陜西涼州大寺院,永光供養”。此諭現完好保存于文廟內。現存羅什寺塔八角十二層,高32米,全以條形方磚砌成。從下起第三、五、八層均設門,頂部是葫蘆形的銅質寶瓶,最上層東西各有小佛龕,龕內有佛像。巍然屹立的羅什寺塔,象征著武威古城悠久而文明的歷史,也是1500多年前絲綢之路上中西文化交流的見證。鳩摩羅什簡介:鳩摩羅什的祖先是印度人,出身于相國之家,羅什于344年生于新疆庫車。因他少時……[詳細]

7、高昌王和西寧王墓

高昌王和西寧王墓位于武威市涼州區永昌鎮石碑溝村。 1973年和1984年,武威文物普查隊前后兩次調查。地面已無封土,均為家族墓,且有立碑,分別為“亦都護高昌王世勛碑”(簡稱“高昌王碑”)和“西寧王忻都公神道碑”(簡稱“西寧王碑”)。1990年,在高昌王墓地發現1座磚室墓,出土有唐代海獸葡萄銅鏡和元代白瓷豆4件、銅鐘1件等遺物。高昌王碑青石質,碑殘,蟠螭首,殘高1.3米,寬1.9米,厚0.52米。碑身殘高1.82米,寬1.73米,厚0.47米。碑陽漢文楷書36行,行殘41字,碑陰為回鶻文,內容詳細記載從巴爾術阿爾忒的斤到太平奴八代回鶻亦都護高昌王世系、事跡及回鶻族起源、流派及西遷等。翰林學士承旨奎章閣大學士趙世炎篆額,元代著名學者虞集撰文,大書法家、禮部尚書巎巎奉敕書丹,由高昌王帖木兒補花于元……[詳細]

8、武威長城遺址

舉世聞名的萬里長城,是中華民族的偉大創舉,是世界上最為宏偉的軍事防御工程。漢辟河西四郡之后,武威正式納入漢王朝的版圖。漢王朝為了阻止匈奴南下,保衛河西地區的安全,在取得河西之后,即開始修筑長城。從敦煌到秦長城,數千里之地,筑起了一道邊防屏障,每隔5里或10里地方,筑有烽火臺,設戍卒了望。遇有敵情,即點燃柴禾、葦炬報警。涼州境內也留下了這一時期所筑的長城遺址,它東與古浪圓墩子長城相接,向西延伸,經紅水河直抵騰格里大沙漠邊緣,西至九墩灘,長約100公里,其中長城鄉月城墩一段,保存還相當完整。有些地段的遺址殘高6米,底寬25米。長城鄉境內從東到西30里之地就有20多座烽燧,反映了當年長城的宏偉規模。這些遺址均系黃土板筑,有些烽臺燧墩保存的比較完整。墩呈圓錐形或正方形,墩下還可以尋覓到古城堡殘跡和灰……[詳細]

磨咀子和五壩山墓群位于武威市涼州區新華鄉纏山村和韓佐鄉宏化村祁連山山前二級臺地上,雜木河從南至北流過,磨咀子居河西,五壩山居河東,二者隔河相望,間距1千米。磨咀子墓區面積70萬平方米。五壩山墓區面積120萬平方米。 磨咀子墓群于1955年發現。1955年和1959年,甘肅省博物館先后進行三次發掘;2001年,2003年~2005年,甘肅省文物考古所等再次進行了發掘。磨咀子墓群墓葬密集,出土文物豐富。發現了馬家窯文化的建筑址、窯穴和大批漢墓。出土了大量馬家窯文化馬家窯類型與馬廠類型的彩陶。兩漢墓葬0土了以《武威漢簡》、《王杖十簡》和《王杖詔書令》為代表的一大批兩漢簡牘文獻和木質文物。 五壩山墓群墓葬亦很密集。1984年至1987年,先后進行過兩次搶救性發掘,發現馬家窯文化墓葬3座,兩漢墓葬12……[詳細]

重修護國寺感應塔碑(西夏碑)原位于涼州(今武威)的護國寺內,現存甘肅省武威市文化館。碑鑿刻于西夏天祐民安五年(1094年),是西夏文碑刻的珍貴遺物。西夏碑的碑身高2.5米、寬0.9米,兩面刻文。一面刻有西夏文,以西夏文篆字題名,意為“敕感應塔之碑文”;正文是西夏文楷字,計28行,每行65字。另一面刻有漢文,碑頭有漢文小篆題名“涼州重修護國寺感應塔碑銘”;正文是漢文楷書,計26行,每行70字。第一行和第二行的上半段殘缺。碑文的四周有線刻的卷草紋,碑頭題名的兩側各有一個線刻的伎樂菩薩,作舞蹈狀。題名的上端是云頭寶蓋。線刻伎樂菩薩、寶蓋、卷草紋圖案等,線條流暢,形象生動,是迄今所存為數不多的西夏藝術珍品之一。碑中的西夏文和漢文所講述的內容大體相同,但敘事的前后很有差別。兩面的文字不是互譯的,而是各……[詳細]

11、武威白塔寺遺址

白塔寺遺址位于武威市武南鎮白塔村劉家臺莊,始建于西夏以前,元、明、清重修、續建。是藏傳佛教寺院遺址,是西藏喇嘛教名僧薩班的圓寂之處,是我國歷史上民族團結的象征。1998年調查并試掘,1999年對塔基作全面發掘,并試掘部分殿基,發掘面積共計1527平方米。1239年,元太宗窩闊臺的皇子闊端駐涼州,為西涼王。其久攻西藏不克,故邀西藏喇嘛教薩迦派四祖薩迦·班智達來涼和談。1247年,薩班作為西藏代表與闊端舉行了具有歷史意義的“涼州和談”。至此,西藏歸順于元,使西藏結束了四百多年的0局面,正式納入祖國版圖。薩班居涼州白塔寺,并將其改建為藏傳佛教寺院,使之成為涼州四寺之首,名“東部幻化寺”。薩班圓寂后,闊端為其在寺內建靈骨塔一座,俗稱白塔,寺因塔名,稱“白塔寺”。薩迦派五祖八思巴續建。元末,毀于兵燹。……[詳細]

12、西路紅軍涼州戰斗遺址

1936年10月,陳昌浩、徐先前等同志奉中央軍委命令,率紅四方面軍第5、9、30軍2萬余名指戰員,西渡黃河進軍河西,30軍為西路軍右翼,從一條山出發,沿長城南側西進,經古浪大靖、土門直達武威四十里堡。為接應9軍,掩護主力部隊西進,派88師263團駐守四十里堡。紅軍剛到四十里堡駐守,就遭到敵人5個團的圍攻,時任30軍政委的李先念和軍長程世才同志在四十里堡祖師宮坐鎮指揮,紅軍戰士英勇反擊,當地群眾積極援助,敵人死傷慘重,但由于寡不敵眾,陳家燒房和沈家莊“土圍子”被敵人攻破,爾后,紅軍重新組織火力猛攻反擊,敵人的輪番進攻均被擊退,終于奪回了失去的“土圍子”,守住了陣地,經過3天激戰,共殲敵2400余人,完成了掩護大軍西進的任務,隨后撤出陣地向西挺進。中國西路紅軍涼州戰斗遺址旅游景區位于涼州區城西2……[詳細]

13、高溝堡古城遺址

高溝堡古城位于城東25公里的長城鄉,西至中沙墩,東臨長城月城,南連新地灘,北靠二十里大沙。此城由于被沙漠包圍,原貌尚在,是涼州境內唯一辛存的漢代古城遺址。涼州民諺有:先有高溝堡,后有涼州城之說,這里是涼州的東大門,境內又有天然泉水黑木林湖(俗名龍王泉、黑墨湖),水草豐美,可耕可牧。《漢書地理志》稱涼州畜牧為天下饒。隋、唐時代涼州的牧馬監就設在這里,因而這里至今還保留著前營馬場、西湖馬場等地名。后來由于水源減少,草地沙化,農民被迫棄耕棄牧,因而,古城沉寂在沙漠中。 高溝堡古城在經歷了兩千多年的戰亂、風沙等災害后,由于久沉瀚海,使這座漢唐古城保存至今,基本完好,從遺址看,古城里長方形,東西長250米,南北寬135米,西南兩面檣垣保存較好,西檣正中有高約4米的土臺上留有寺廟遺址,城周圍有漢代墓葬,……[詳細]

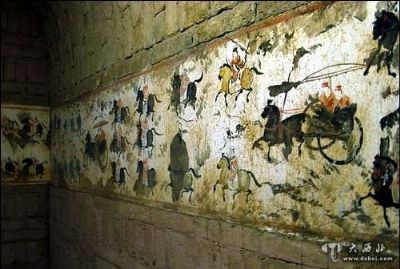

14、旱灘坡墓群

旱灘坡墓群位于武威市涼州區西南沿祁連山北麓的臺地上,跨柏樹、松樹、西營3鄉鎮,面積2000萬平方米。 1972年發現,1975年、1984年武威地區文物部門先后進行了發掘、清理。1985年,甘肅省文物考古研究所進行了發掘。墓葬時代分別為東漢、魏晉、十六國前涼等。漢墓部分地表無封土,部分有圓形小土堆。大部分為帶有斜坡墓道的土洞墓,磚墓較少。漢墓中1972年曾出土醫藥漢簡92枚(即“武威醫簡”),1988年在東漢土洞墓0土了完整的鳩杖一根,同時出土17枚王杖律令漢簡及其他文物;魏晉和前涼墓地表均有封土,而且墓道部分亦有封土,圓形封土頂部和墓道口均埋有石塊,標志明顯;結構有土洞和磚室兩種,均帶斜坡墓道。有單室墓,也有雙室墓,規模普遍比漢墓較大。隨葬器物以灰陶為主,木器次之。畫像磚墓少見。其中一座前……[詳細]

15、牛家花園

牛家花園位于城南5公里高壩鎮同益村,是清代名人牛鑒的故居。牛鑒(1785-1858),字鏡堂,號雪樵,是清嘉慶十九年(1814)二甲第四名進士(合計為第七名),曾任河南巡撫、兩江總督等職。在河南巡撫任上,政績突出,深得地方人士好評。花園占地70畝,經梨、核桃、蘋果、杏樹為主,雜有楊、柳、槐樹。高大的莊院居于園中,因宅旁有24株柏樹,牛鑒將宅第命名為“二十四柏之軒”。現居屋蕩然無存,僅存南、西、北三面半截莊檣,檣基寬4米以上,根據遺址,莊園東西長70米,南北寬50米,占地3500平方米,據耆老回憶,莊檣高而厚,周圍有漫臺,上可行馬車,四角有角樓;院門向東,門道很深,有五道門檻。頭道門檻有兩層單扇門,包以鐵皮,布滿蘑菇釘。進院門后,四周均為出廓房,南、西、北三面有出廓木樓拔起,院中腰過廳把大院分……[詳細]

16、西寧王忻都公神道碑

西寧王忻都公神道碑位于武威市涼州區永昌鎮石碑村三社,立于西寧王忻都公墓前。簡稱“西寧王碑”,墓封土已毀。碑青石質,蟠螭首,龜趺,通高5.8米。座高1.4、寬2.4、厚1.6米,身高2.8、寬1.5、厚0.4米,首高1.6、寬1.6、厚0.45米。碑陽額篆“大元敕賜西寧王碑”八字,首題“大元敕賜追封西寧王忻都公神道碑銘”。正面碑文楷書為漢文豎行,32行,滿行63字。碑陰為回紇文,記載元平章政事斡欒及其先輩有功元朝,其父忻都公被封為西寧王事跡及回紇在河西居住和發展的歷史。尾題“至正二十二(1362)年歲次壬寅十月吉日立石,”道奉大夫、中書參知政事知經筵事、提調四方獻言詳定使司事危素撰文,榮祿大夫、中書右丞同知經筵事、提調國子監大都府學陳敬伯篆額,光祿大夫、滕國公、集賢大學士張書丹。保存完好,對研……[詳細]

17、武威金塔寺

金塔寺位于武威西南15公里的金塔鄉金塔村,又稱南金塔寺,藏語稱洛昂格岱,意為“南部大自在寺”或“大灌頂寺”,是涼州四部寺中最具有重要意義的寺院。金塔寺是公元十三世紀初西藏藏傳佛教薩迦派第四代法王薩迦智達·貢嘎堅贊與蒙古汗國西路軍統帥闊端舉行具有重要歷史意義的“涼州會談”時修建的。原寺院所擁有的佛塔(吉祥佛塔)毀于1927年的大地震,其余諸多佛殿、佛像、佛經多毀于1966年。為重現歷史遺跡,供眾人瞻仰、追思前輩的光輝業績,經武威地、市政府同意,由西藏那蘭扎寺格西·堪布,藏傳佛教薩迦派法脈傳人,西藏自治區藏醫院主任醫師,天文歷算研究所研究員慈成堅贊大師及弟子籌資修建了這座280m2的大殿,供奉銅質鍍金0、寶幢、祥麟寶瓶、藏式唐卡壁畫,高1.6米的銅質鍍金薩班坐像。坐像內裝有阿底峽尊者親手制作的印……[詳細]

18、雷臺漢墓

是1969年10月在雷臺下發現的一處東漢晚期的大型磚石墓葬,因出土了文物珍寶,中國旅游標志銅奔馬而著名。雷臺是古代祭祀雷神的地方,因在一高約十米的土臺上建有明朝中期建造的雷祖觀而得名。據出土馬俑胸前銘文記載,雷臺漢墓系“守張掖長張君”之墓,約在公元186-219年之間。墓道長19.34米,墓室分前、中、后三室及配以左右耳室三處,出土有金、銀、銅、鐵、玉、骨、石、陶器等文物231件,銅車馬儀仗俑99匹。其中以銅奔馬藝術價值最高。銅奔馬又稱馬超龍雀,呈發綠古銅色,馬高34.5厘米,長45厘米,重17.5公斤,馬呈飛奔狀,三足騰空,昂首揚尾,右后足下踏一展翅奮飛回首驚視的“風神鳥”龍雀,改變了傳統天馬的造型手法,又符合力學平衡原理,蘊含豐富的天馬文化內涵,鑄造技巧精湛,堪稱青銅藝術極品。銅奔馬原件……[詳細]

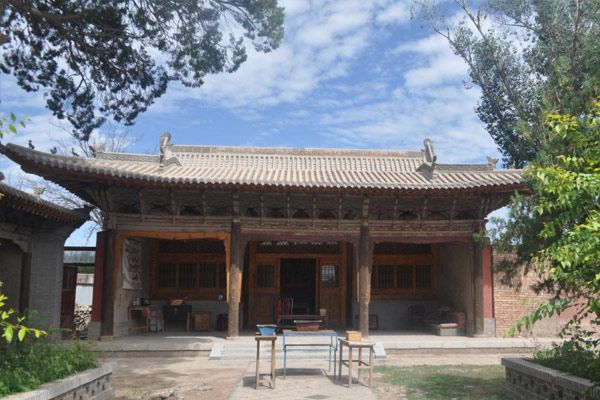

19、下雙大廟

下雙寨大廟位于城北下雙鄉政府東側。初建年代不詳,據魁星閣牌匾題記,在清嘉慶年間進行行過維修。現存魁星閣、大殿、三清殿、關帝廟、孤魂堂等13座建筑。是止前我區農村古建筑中保存較為完整、規模宏大的一級建筑群。該建筑共八殿24間,建在3-5米高的雙層夯筑土臺上,大廟居后,座北向南,面寬3間,四周有廊,重檐歇山頂,土木結構,斗拱為簡化彩枋,四角翹起,下有木質瓜式裝飾。魁星閣建在大廟工業東南角2米高的土筑臺基上,為二層八角式圓頂建筑,自下而上由覆缽、露盤、圓光構成,閣的平面呈方形,四周繞廊,兩面辟門,內有臺梯可以攀登,塔式攢尖圓頂,剎為綠色琉璃瓦制作,上有葫蘆形寶瓶,保存完好。閣上層藻頂懸嵌圓匾一塊,書“筆占青云”。1983年進行過較大維修。……[詳細]

20、陳春堡文昌閣及三官廟

陳春堡文昌閣位于武威市涼州區洪祥鎮陳春村五組,平面呈凹字形,面闊3間,進深5間,南北11米,東西8米,面積88平方米,通高14米。為3層重檐歇山頂過街閣樓,1層明間為過街通道。2層周圍有廊、置木質地板。建筑整體1層面積較大,3層歇山樓閣為裝飾性建筑,體態小巧輕盈,地方特色明顯。現為市級文物保護單位。陳春堡三官廟位于陳春堡文昌閣東側,始建于明代,現存三官廟及北廂房。三官廟坐東向西,南北長20米,東西寬6米,高6米,面闊3間,進深1間,面積約120平方米,前出廊,歇山頂式,殿內壁畫色澤清晰,保存較完整。北廂房面闊3間,進深1間,前出廊,為硬山頂建筑,檐部彩畫和墻體殘存壁畫、人物、鳥獸、花卉彩繪精致,是難得的藝術珍品。……[詳細]