武岡市文物古跡介紹

1、武岡古城

自古享有“黔巫要沖”之譽的武岡,位于湖南省西南部,資水上游,雪峰山東麓、南嶺山脈北緣,地處邵陽市西南五縣中心,屬祁邵丘陵區,三面環山,中部為連片溪谷平原。境內一般海拔300—500米,年平均氣溫16.6℃,屬中亞熱帶季風濕潤氣候。北緯26°32′42″—27°02′09″,東經110°25′26″—111°01′58″。總面積1549平方公里,約占全省總面積的0.73%。轄8鎮9鄉,4個街道辦事處,總人口81萬人。武岡歷史悠久。早在新石器時代,人類的先祖就在此繁衍生息。漢文、景帝年間(公元前179—141年)置武岡縣,屬長沙郡,有長沙西漢墓出土的官印“武岡長印”為據。漢武帝元朔五年(公元前124年)封長沙定王之子劉遂為都梁侯國敬侯,置都梁侯國,治址在今城東七里橋,歷131年。宋徽宗崇寧五年(……[詳細]

2、武岡文廟

武岡文廟位于武岡市都梁路市文化館內,據清光緒二年(1876)《武岡志·藝文志》載:武岡文廟始建于北宋崇寧五年(1106),由武岡學正陳沂實主持修建大成殿,原址在宣恩門外(今市藥材公司內);南宋紹興八年(1138)遷至今址;淳熙二年(1175),知軍王可大撤而新建;嘉泰元年(1201),提刑陸世良重修。元末毀于兵事。明洪武三年(1370)在原地重建;天順元年(1457),巡撫王儉、總兵李震、巡按御史龔謙、布政使岳陵、學正陶永等捐資重修,并增建明倫堂、泮池及新塑賢像等。清雍正元年(1723),郡伯鄭東里復遷回原址,并增建魁星閣、學正署等建筑。現存建筑為道光十五年(1835)學政張力興等重修。前廡檐下尚存鐫有“道光十五年丙申月庚子日庚時修建”等字樣的石碑1塊。武岡文廟現存建筑應為道光十五年(183……[詳細]

3、武岡云山勝力寺

武岡云山勝力寺,素為武岡名勝,相傳隋唐即有,但據現存塔碑記載,始創于元僧志惠、克潨二師。至明代,無涯、顓愚觀衡相繼卓錫該寺。清初,破山海明嗣法弟子燕居德申因迫于當時法諍舍棄經營多年的黔南,入湘開法武岡,以棒喝接人,僧侶云從。于燕居處吃棒飲喝者,皆各得受用,登堂入室者眾。嗣法四十九人,皆各飛錫各地,弘化一方。士紳宿儒皆相從過訪,接法居士數十。勝力寺以燕居德申傳云樹合知,知傳鐘遠乾引,引傳汰凡坤祖,祖傳弗器陶賢,賢傳嗣裔鑄相,相傳一元洪鏡,鏡傳續燈均照,照傳應徹彌亮,亮傳玉蘭綸琢,琢傳如瑞法朗,朗傳福田界藍等,師弟相傳,法脈不絕,各代均碩德層出,分派各地。至光緒年間,福田界藍傳登岸萬皈,勝力寺自登岸而重興,新建殿宇,大開戒堂,時稱“云山堂上中興祖師”。登岸萬皈傳慈齋古仁。慈齋重新開派,敷演四十八……[詳細]

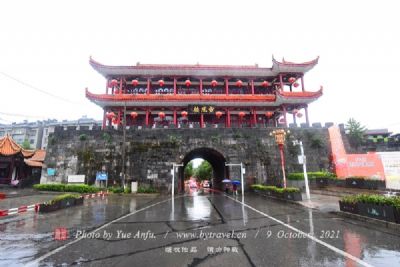

4、武岡古城墻

武岡城墻始建于宋代,夯士結構,全長約9公里,宋元之后,僅余垣壘。明洪武初,江陰倭吳良(建筑家、曾主修明十三陵)主修武岡城墻,采用方形青石壘筑,周長746丈,高2丈,寬8尺,東西南北各有城門,東曰宣恩門,西曰定遠門,南曰濟川門、北曰迎祥門。明正德三十年(1518)知州龔震于治前鑿城為門,上建譙樓,以便民出入,稱新南門。明嘉靖29年(1550年),岷康王奏添東北城1里6分,增設東南北三門。明隆慶元年(1552年)上命寶慶同知段有學,計費砌,建城門三、南曰薰和門,東曰迎恩門,西曰慶委門,城墻長736丈7尺9寸,上廣8尺,垛頭高4尺。明崇禎12年(1639年)岷王朱企豐將城墻增高拓寬,并再展北,計七里三分。清乾隆年間,南門城垣毀,北門閉塞,宣恩、定遠變塞,僅留8處城門。清咸豐十年(1860年)補修州……[詳細]

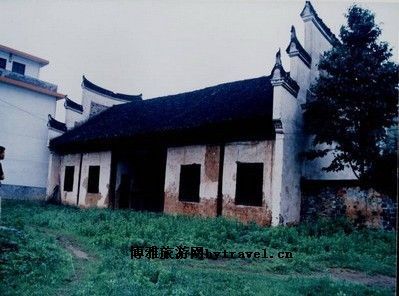

5、浪石古建筑群

浪石古民居系湖南省重點文物保護單位,位于武岡市雙牌鄉浪石村。省道S219從東側經過。距武岡市區60公里。是一處保存較完整、建筑風格獨特的清代古民居建筑群。浪石村現存建筑88座(不含祠、庵、廟、亭),總面積10880平方米,保存完整的55座。這些建筑建于清康熙五十二年至民國三年,皆座北朝南而建,排列整齊,樣式古樸,布局精巧,建筑風格獨特;所有房屋清一色的磚木架結構,兩端是青磚砌就的彩繪翹角封火墻,中間為木柱架子的木板房;每一排房屋之間為青石板鋪就的巷子,即使大雨,從院子東頭走到西頭也不會濕鞋,堪稱一絕。而浪石村最具有特色之處,還是每個角門的石楹柱上都刻有對聯,現有石刻對聯41幅,有好幾幅似出于清代著名書法家何紹基之筆。這些對聯的書法或遒勁、或清秀、或飄逸靈動。據省內外詩詞楹聯專業人士鑒定,像浪……[詳細]

武岡中山堂——黃埔軍校第二分校舊址位于邵陽市武岡市二中校內,緊臨法相巖公園。武岡中山堂是1943年黃埔軍校第二分校為紀念孫中山先生而建,它集中西建筑風格于一體,系磚木結構單檐廡殿頂建筑,由正廳、左右廂房、花園等組成,正廳上方有“中山堂”石刻匾額。1924年5月,在蘇聯共產黨和中國共產黨的幫助下,孫中山在廣州黃埔創辦了中國國民革命軍陸軍軍官學校,俗稱黃埔軍校。1929年建立武漢分校。1938年,日軍進逼武漢,武漢分校奉命遷來武岡,名為中央陸軍軍官學校第二分校。在黃埔系列中被譽為“第三大軍事學府”。第一任校主任李明灝,畢業于日本軍士官學校,與彭德懷、陳賡、左權等中共黨員交情甚篤,是國民黨軍隊中的抗日愛國將領。二分校在武岡辦學7年,先后招收第14期至第19期學生,共6期10個總隊(團級),培養近1……[詳細]

7、武岡武穆宮

武岡武穆宮座落在離武岡城33公里的司馬沖鎮長抄村汪家坪。“武穆”系岳飛謚號。南宋隆興元年(1163年),宋孝宗趙眘(shèn)為頌揚岳飛的愛國精神和民族氣節,按封建宗廟建制,立謚號為“武穆”。其后,各地相繼修建“武穆宮”或“武穆祠”……武岡武穆宮擴建于公元1876年(光緒二年)。之前為公元1406年(明永樂四年)始建的一座興隆庵,內藏岳飛、岳云父子和張憲的塑像。擴建后的武穆宮宮宇座西北朝東南,占地面積655米,仿古代宮殿式磚木結構。宮殿正面有三座門。中間的大門是方形條石拱門,左右兩邊的側門是圓形拱門。大門上方寫著“武穆宮”三個字,剛勁有力,光輝奪目。大門兩邊的石柱上刻的楹聯是:“奉詔班師常使英雄襟淚滿;現身說法為酬明德廟模(疑為“謨”字誤寫)新。”大門上方門框條石上刻有雙龍搶寶圖,其底面刻有……[詳細]

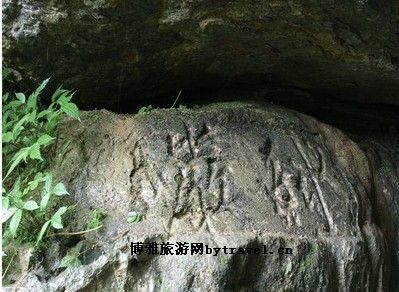

8、法相巖石刻

法相巖時代為宋至清。位于湖南省武岡市城東2公里處,因石刻豐富久負盛名。法相巖又名寶方山,為大型石灰巖溶洞。清《一統志》載:“寶方山在州東南五里,一名寶勝山,又名法相巖”。據佛經《大乘義章》:“一切世諦,有為有無,皆稱法相。”法相巖的名稱即由此而來。洞內有棲真、上屏、太保、朝陽、迎陽、芙蓉、隱山、花乳等8個分洞,各洞皆鐫有洞名。原8洞相連,今花乳洞已堵,七洞仍相通。洞中鐘乳石林立,千姿百態。洞中有宋至清名士題刻70余方,草、楷、隸、篆、行風格各異。其中以宋開禧三年(1207)吳中所書《金剛般若經》偈語40字、隆興元年(1163)樓鈅楷書“碧玉簪”3字及“洞開”兩字尤為珍貴,受到歷代書家贊賞。法相巖自宋代以來即辟為游覽勝地,歷代摩巖石刻,吸引了眾多人士前來觀賞、臨摹或捶拓,具有較高的歷史與藝術價……[詳細]

9、雙峰禪院

雙峰禪院。雙峰山位于武岡市頭堂鄉,距城區8公里,因其山形酷似“雙鳳朝陽”而得名,雙峰禪院洪覺寺處其環抱之中。洪覺寺始建于宋末,清順治二年(公元1645年),云南渠山妙隨禪師來武岡,選擇雙峰山“蓐草而坐,乞缽面席”,以募化所得重建雙峰寺。據記載,康熙二年 (公元1 663年)知州吳從謙相助,擴建大雄寶殿、方丈室、誦經樓、鐘樓、藏經閣等建筑,占地面積達300畝,僧眾達200余人,終日香火如同誦經之聲,裊繞不絕,與勝力寺并稱佛教兩大叢林。現禪院尚存一門兩殿,門前楹聯:“洪千古名山佛宇清凈,覺十方眾智哉同登福。”禪院左側山坡留有渠山和尚塔,為須彌式石塔,由塔云巒石洞、座、塔身、塔頂三部分組成,通高5.52米,塔座下開拱筑室,石門卷頂,為研究古建筑的重要實物資料。寺院旁有著名的雙峰八景,即異峰雙秀、眺……[詳細]

10、武岡木瓜橋

木瓜橋又叫紅軍橋。位于武岡城西南15公里鄧元泰鎮木瓜村東,跨資水,東西走向,是連接木瓜村與沙洲坪的交通要道。橋始建年代不詳,清康熙五十年(1711年)增建橋亭,同治八年(1869年)重建。全長44米,面寬4.7米。四墩五拱,墩上疊木,拱間架木,逐層往上出跳,木以上石板加重壓固,構成12排木架長廊。橋廊兩端砌青磚牌樓,門額泥塑楷書“木瓜橋”三字。門聯楷書“木葉落亭前,際資水秋深,夜雨橫飛圃樹;瓜田連岸畔,看平原草綠,朝煙遙接板云。”-聲隆隆的1930年12月,李明瑞、張云逸和鄧小平率領的中國工農紅軍第七軍離開它的起義地廣西百色后,由桂入湘來到武岡。聽說有兵從廣西而來,木瓜村的村民們如雷轟頂,自然聯想到了民國15年10月廣西軍閥沈鴻英率部5000余人竄擾村里時燒殺搶掠的情形。為了躲避再次的災難,……[詳細]

11、武岡凌云塔

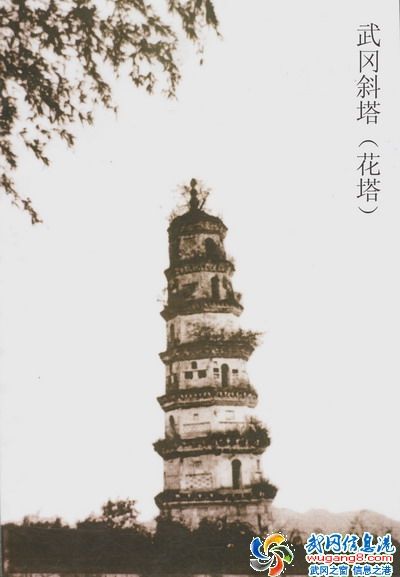

湖南省邵陽凌云塔位于武岡市城北東1.5公里迎春亭附近,瀕臨赧水西岸,俗稱東塔。建于清道光九年(公元1830年)。塔高36.2米,七級,內有陰陽兩徑直達塔頂。因塔壯麗挺拔,“絕似青云一枝筆”,故稱凌云塔。原塔西200米處還有名聞遐邇,建于宋元豐元年(公元1078年)的泗洲塔(又名花塔或斜塔)。塔3.5公里處另有南塔。三塔遠近相映,雄偉壯觀,使古城更增姿色。可惜東塔、南塔均于1970年毀壞。武岡原有兩座突兀崢嶸的古塔,一座呈黛色,端然矗立于資水之畔,那是東塔;一座呈素色,微微斜立在云臺嶺上,這就是花塔。兩塔相距約一華里,近可比肩,給都梁古城平添了許多姿色。武岡花塔可與著名的意大利比薩斜塔齊名。花塔高30.5米,傾斜度6.22°。傳說修建花塔與東塔,原來是兄妹倆,所以兩塔合稱“兄妹塔”。哥哥造的是……[詳細]

12、四季巖新石器時代遺址

四季巖新石器時代遺址 位于文坪鎮擁坪村東洲山四季巖溶洞內。文化堆積厚10—70厘米,分布面積30平方米。1986年省考古研究所考古發掘面積10平方米,出土4000—5000年間眾多的石器、陶器、骨器。它的發現,為我省原始社會洞穴遺址考古提供了新的實物依據。……[詳細]

13、同保山石刻

同保山,又名同保巖。在市區城北2.5公里的新東鄉境內。山體呈圓錐形突兀,山上石林參差,四周環翠,古跡勝景甚多。有春秋越國上將軍范蠡之女隱身的古仙院,元至正廿八年(公元1368年)武岡路總管柳不華屯軍的元帥巖、明神宗監察御史曹一夔讀書處。自然景觀有伏流洄動,發聲如鈴、鐸、鐘、罄的九音巖。有泉涌如溪、深不可測、盤曲石筍莽林之間的沒底江。石刻詩文有30多處,著名的有:唐元和七年(公元812年)四月柳宗元撰的《武岡銘》;王安石款以“半山”的摩崖“巖”題字,每字一尺見方,筆力遒勁,仍清晰可見。此外還有代儒人詩刻等。……[詳細]

14、蔡家塘農民協會舊址

蔡家塘農民協會舊址在城西鄉蔡家塘村蔡家祠堂內。1926年8月,省農運特派員張五美與武岡地下黨組織特派員歐陽東、李秋濤等在祠堂內建立了武岡縣第一個基層農協---蔡家塘農民協會……[詳細]

15、武岡石羊橋

羊橋位于頭堂鄉石羊村北,全用大青石砌成,南宋淳熙年間(1174—1189年)進士李友直始建,清康熙二年(1663年)云南人安一龍捐資重修。七孔,橋全長84.45米,凈跨75.45米,面寬5.55米,采用梁拱券石,縱橫分節、并列的砌筑方法結合建成。在橋頭石墩縫里發現有石羊雕刻,這就是石羊橋名的來歷吧。李友直(生卒年月無考),武岡軍石羊橋(今石羊村)人。南宋理宗淳熙元年(1241)進士。其父李世楫,字濟川,常為當地百姓做好事,被人們尊稱長者。李世居石羊渡口,目睹渡夫用渡船接渡過往行人,每逢河水暴漲,常發生翻船事故,世輯萌發建橋代船的念頭,苦于缺乏資金,不能酬志。彌留時對友直說:“你一定要現實我建橋的夙愿!”友直含淚點頭,銘記在心。服喪期滿赴任,居官數十年,節衣縮食,積資以酬父愿。量儲資已足,即動……[詳細]