鞏義市文物古跡介紹

21、趙城遺址

趙城遺址位于鞏義市魯莊鎮趙城村,地處鞏義市西南部山區,面積10萬平方米,屬于仰韶文化晚期遺存。遺址南有趙城水庫,其它三面均為農田、山溝等丘陵地帶。據當地老人相傳,遠古時代該地有一座城,人口繁茂,因遺址位于趙城村,故遺址命名為“趙城遺址”。遺址于1958年修趙城水庫時發現,因修水庫,遺址南部遭到部分破壞。1959年河南省文物工作隊對其進行試掘,發現有墓葬、房基等,其文化層厚2—5米,出土有紅陶鼎、盆、罐、缽和石斧、刀、蚌鐮、骨鏃等遺物。以泥質紅陶、泥質灰陶為主,器型尖底瓶、缽、罐、碗紋飾有繩紋、劃紋、附加堆紋、網紋、弦紋等。彩陶紋飾圖案有網紋、帶紋、弦紋、方格紋、日、月等,屬于仰韶文化晚期遺存。典型器物有罐:園唇,斜肩,弧壁,頸下繪黑彩平行線紋和網紋。口徑16厘米。碗:夾砂褐陶,輪修口沿,敞口……[詳細]

22、水地河遺址

水地河遺址位于鞏義市北山口鎮水地河村西部310國道北側。這里屬于丘陵地區,黃土堆積較厚,丘陵起伏,溝壑縱橫,山泉、小溪和季節河遍布,水源充沛。白冶河自南向北流經310國道白河橋后在遺址南部轉為東西流向,在遺址西北部與遺址北側的水地河匯合轉向北流。遺址就分布在白冶河與水地河夾角的臺地上,高于河床約30米。該遺址是1985年文物普查時發現。東南長500米,寬300米,面積約15萬平方米。從斷崔上看,文化遺存因區域不同而堆積厚薄不均,一般都在1-2米之間,四、五級階地上最為豐富,多在2-3米左右。文化內涵以仰韶文化為主,裴李崗文化和河南龍山文化次之。發現仰韶文化灰坑6處,房基兩處,采集文物標本數十件,能看出器形的有:缽、鼎、罐、小口尖底瓶、碗、杯、短、紡輪等,陶質以泥質紅陶、夾砂灰褐陶為主,其次為……[詳細]

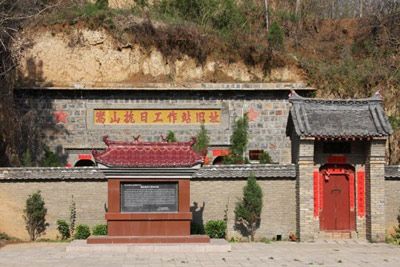

23、嵩山抗日工作站舊址

嵩山抗日工作站舊址位于小關鎮口頭村第16村民組關帝廟窯洞內,口頭村位于小關鎮東南方向,屬于丘陵地區,地勢隱蔽。1944年1—4月國民黨38軍副連長孫克明帶兵駐防口頭,他是一名地下黨員,結識了傾向抗日、作風正派的口頭保隊副張良貴,向他打聽嵩山周圍地形,民情。5月上旬,孫克明趁38軍向洛寧撤退之機,隱藏40箱-,上太行山參加了八路軍,此時,中共中央毛澤東主席指示,派部隊挺進豫西,抽調一批河南籍或熟悉豫西干部先遣豫西各縣,尋找地下黨,迎接部隊。孫克明被派回鞏縣,到口頭與張良貴取得聯系,并經考察認定可靠,以偏僻的張良貴家為歸宿地,以距他家不遠的關帝廟為聯絡點,很快發展了余學銘等20多名熱血青年。7月上旬,在口頭村水泉溝關帝廟內以“聽從指揮,勇敢工作,保守秘密,抗日到底”為誓言,以結金蘭方式建立了“嵩……[詳細]

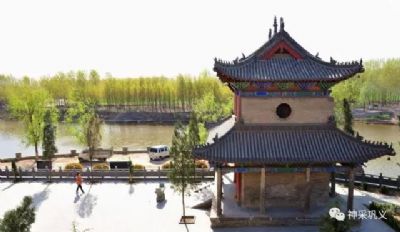

24、啟圣閣

啟圣閣又名春秋閣,位于鞏義市芝田鎮益家窩村西北。西臨,東距山根20米,南北為伊洛河沖積平原。由柱上楹聯可知此建筑最晚建于清嘉慶癸亥五月四日,該區域原為伊洛河重要渡口,原鞏縣八景之一。啟圣閣所在地原是一座頗具規模的大王廟,大殿內供奉河大王黃守才,啟圣閣是河大王廟的附屬建筑北配殿,也-秋閣,內供奉三國關公。1935年秋,洛水大漲,將大殿、南配殿等沖毀殆盡,只有關公殿(啟圣閣)屹立不動。關于啟圣閣的創建年代,久來難以考證。2011年鞏義市文物部門在大運河申遺對沿岸的考古調查中,新發現了碑刻三塊:《創建啟圣閣麟經殿福財祿貴壽喜并建增神祠碑》、《江蘇山陰縣陸揚州府揚河通判張公神道碑》、《墓表》,從這些碑刻的內容記載可證,啟圣閣應為當時的揚州通判于嘉慶十一年(1806)所建。因年代久遠,風雨侵蝕,啟圣閣……[詳細]

25、慈云寺石刻

青龍山慈云寺位于鞏義市大峪溝鎮民權村,距鞏義市區20余公里。這里四山旁圍、一水中流、峰戀聯亙、林木掩映、環境十分幽靜,是休閑渡假的理想境地。慈云寺始建于漢代,是鞏義第一叢林。據寺內碑載:“東漢明帝水平七年(公元64年),有僧摩騰,竺法蘭始建白馬寺于洛陽城西,既而云游其山,因其山月之秀,遂開慈云禪寺”。所以稱慈云,是說佛之慈心廣大如云,蔭庇整個世界。慈云寺歷經滄桑,或興或廢,一直延續至今,它經受了兩千多年的風風雨雨,成了令人遐思的古寺。唐貞觀元年至三年(公元627—629年),唐僧唐三藏玄奘奉敕重修此寺。宋代香火仍然很盛。到了元代,由于戰亂和災荒,曾—度荒廢。從明正統九年(公元1444年)開始,直到清同治五年(公元1866年),歷代都有修葺。極盛時期殿堂櫛比,金碧輝煌,僧五六百人,香客如云,紛……[詳細]

26、米北遺址

米北遺址屬豫中地區仰韶文化中、晚期遺址。位于鞏義市東南25公里米河鎮米北村北城嶺臺地上。1985年發現,1986年原鞏縣文物保護管理所和鄭州市文物工作隊聯合進行調查。東西寬110米,南北長350米,面積約3.9公頃,距地表1.1米為文化層,最厚處3米以上,包含有仰韶文化、二里頭文化、商代和周、漢等不同時期的文化遺存。其中仰韶文化層厚約2米,斷崖上暴露房基1座、成人墓1座、小兒甕棺葬1座、害穴,3個。采集有石器、陶器等。該遺址處于豫中地區的腹心地帶,各期遺存從早到晚的連續發展與階段性變化都相當明顯。1987年3月4日,被公布為鄭州市文物保護單位。后莊王遺址屬仰韶文化中、晚期的一處原始聚落遺址。位于中原區溝趙鄉后莊王村東北的崗地上,現存面積約5公頃。1958年和1976年兩次發掘,共發掘面積約6……[詳細]

27、洪溝遺址

“洪溝遺址”位于黃河和洛河相交匯的內夾角地帶,深埋于高約六七十米的更新世黃土中。東距古洛汭七八公里。 這個舊石器人類遺址的發現,在當時引起的轟動是不言而喻的。河南省文物局邀請眾多國內知名專家先后到發掘工地考察、指導,并召開專家現場會,對部分石器 進行了仔細鑒定,也對部分動物化石進行了甄別與分類。后經北京大學、古脊椎動物研究所、核工業部等科研部門以“釉系法”測定,洪溝舊石器遺址為距今11-13萬年前的古人類活動遺址。 洪溝遺址盡管還不能全方位反映十數萬年前河洛人生活的狀況,卻為考古研究者提供了許多有價值的信息。比如此時的河洛人棲居的狀況是什么樣的?是群居在山洞里,還是棲居在大樹上?或是已經能在黃土崖挖洞穴? 洪溝舊石器遺址是直立人過渡到智人階段中早期的文化遺存。當時的人不但懂得使用木器、打制……[詳細]

28、花地嘴遺址

我國夏代早期聚落遺址——花地嘴遺址坐落在鞏義市站街鎮北瑤灣村水峪溝。遺址位于較為平坦的臺地上,其東有老犍脊,南有猴山等嵩山余脈,西面緊臨東泗河與伊洛河交匯外,北邊斷崖下為水峪溝自然村。花地嘴遺址最早是在1984年發現的,當時它不叫花地嘴遺址,因它所處位置的土地歸水溝村民所有,所以定名為“水溝遺址”。現《中國文物地圖集》上仍登記為“水溝遺址”。1984年開展全國文物普查,文物保管所組織業務人員到實地調查,在北部斷崖和西部臺地上均發現有泥質灰陶陶片、灰坑等文化遺存。由于在此東邊還發現有泥質紅陶陶片,所以,按其性質,將其界定為仰韶文化和龍山文化遺存。由于當地村民都把這塊地叫花地嘴。為了更確切的表示遺址位置,1992年以后,就把原來的“水溝遺址”更名為“花地嘴遺址”。文化性質的界定也由原來的仰韶、龍……[詳細]

豫西抗日先遣支隊司令部舊址位于鞏義市南30公里涉村鎮上莊村,主體建筑為丁、李、田三家祠堂,均座北向南,面闊三間。丁家祠堂居中,李家祠堂居東,田家祠堂居西,原有青磚灰瓦房20余間,現存14間。1944年,中共中央和八路軍總部決定開辟嵩山抗日根據地,建立了八路軍豫西抗日先遣支隊,皮定鈞任司令員,徐子榮任政治委員。先遣隊進駐鞏縣境,司令部設在上莊,丁家祠堂是司令員皮定鈞、政委徐子榮和副司令員方升普、副政委兼政治部主任郭林祥等的辦公室,李家祠堂是皮定鈞住室和作戰研究室,田家祠堂是徐子榮、方升普和郭林祥住室,特務連也居住在祠堂中。司令部所屬政治部、司法科和電臺等單位,分居在3農民家里。先遣支隊在此指揮了琉璃廟溝、大冶、黑石關、緱氏等200多次戰役,殲敵3500余人。1986年11月21日,河南省人民政……[詳細]

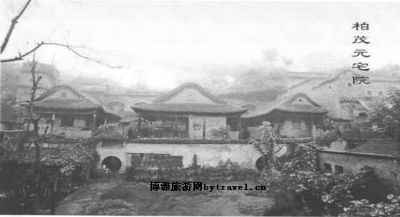

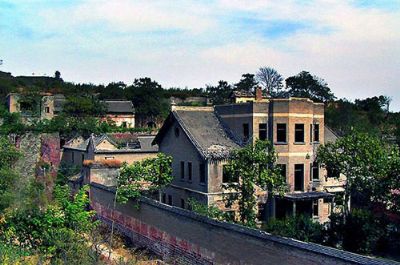

30、張祜莊園

已被確定為省、市文物保護單位的“張祜莊園”(亦稱張誥莊園)座落于鞏義市新中鎮新中村琉璃廟溝。琉璃廟溝張氏于明朝隆慶年間從安徽鳳陽遷往這里。在清朝道光年間,已是鞏義出東門富戶之首,時有田地十余頃。受自家(老宅院)窯頭上蒼勁挺拔的古柏啟發,十六世祖輝明為錢莊起字號為“柏茂”號,民間俗稱“柏茂家”。十九世張誥時任偽保長,又因打煤窯出名支持抗日有功亦叫“張誥家”,張祜是張誥之父,故稱張祜莊園。1987年3月1日被鄭州市命名為市級文物保護單位。莊園臨街路旁,現豎“張祜莊園”直碑一筒,碑的陰文:張祜莊園介紹。張祜莊園位于鞏縣城東六十華里的新中鄉琉璃廟溝村。張氏祖居于此,其先祖時已有良田數頃。因其窯頂柏木茂盛,張家便以“柏茂”為號。有柏茂元、柏茂仁、柏茂信、柏茂永、柏茂和、柏茂恒等堂號。清末民國年間,在張……[詳細]

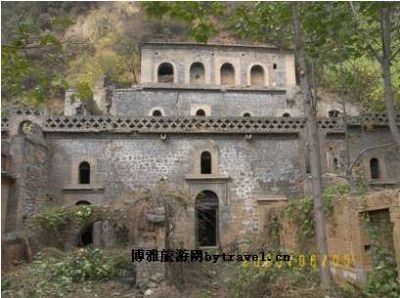

31、鞏義程家大院

位于鞏義市米河鎮雙樓村西北500米處程家寨,雙樓河西岸二級臺地上,東面為雙樓河沖積平原。該院依山面水,三面環山,山上柏樹茂密,附近有民居、廠礦,東北50米處為程家祠堂(子華子祠)。該大院坐西向東,原為程本后裔居住,建于清末民初,由程氏后裔創建,規模宏大,建筑規范。民國期間,鞏縣縣長曾在此避難,省、縣政要多次題贈匾額。80年代以后,部分居民遷出,房屋廢棄,大院北部、東部原有建筑,現已改建。程家大院規模宏大,建筑規范,現存主宅區5個院落,窯洞10孔,樓房近70間,占地約3600平方米,是一處靠山筑窯洞、臨街建樓房、兩邊建廂房的清代晚期民居群。五個院落從北向南排列,均為二進式院(前、后院建筑,前院有臨街倒座、南北廂房、上房,后院有南北廂房、窯洞)。一院,原建筑基本無存,現被村民改建居住。二院,僅存……[詳細]

32、劉鎮華莊園

劉鎮華莊園位于鞏義市東北15公里河洛鎮神北村。莊園座落在邙嶺(當地稱這一段為神都山)南麓,俗稱邙山頭。山北是濁流滾滾、奔騰咆哮的黃河,山南是清流潺潺,岸柳如蔭的伊洛河,可謂依山傍水,環境優美。向東2公里便緊依著名的河洛匯流處,此處古稱“洛汭”,是“河出圖,洛出書”的地方,相傳伏羲氏曾經在此演繹八卦。附近還有我國九大石窟之一的鞏縣石窟、隋唐洛口倉遺址、灘小關遺址等眾多歷史景觀。莊園座北朝南,依神都山自然地勢,將建筑錯落有致地分為三層,總面積約10000平方米,共分為辦公區、主宅區下院東、西院、主宅區上院、祠堂區一、二進院等6個院落,計有石砌窟洞30孔,樓房210間,平房30間,規模宏大,富麗豪華。整體建筑風格中西結合,水電設施齊全,是一處具有超前化的花園城堡式莊園。莊園的主宅區建筑在神都山山腰……[詳細]

33、蔡莊文魁坊

鞏義市芝田鎮蔡莊村,毗鄰北宋皇陵的永定陵,四百多年前有一位德行出眾的進士——明萬歷丁酉科(公元1579年)選貢、庚子(公元1600年)御賜進士趙景星出生在這個小村落。蔡莊文魁坊石坊就是為他所建的石坊。文魁坊與蔡莊三官廟緊鄰,東臨蔡莊村街道,距獅子溝口50米,南為蔡莊村小學,據泰溝100米,北距宋永定陵2000米。石坊座北面南,青石質地,東西長7米,南北寬3米。保存基本完好,為雙柱歇山頂式石質仿木結構,方柱,歇山頂屋面。建筑為二柱單間三樓式,明間高8.8米,面闊6.6米,須彌式基座上雕蓮花,橫坊下設欄板,雕刻分作三層。兩坊間墊板部位南面上層由東向西鐫刻楷書“文魁坊”三字,中層楷書“萬歷丁酉科選貢庚子科鄉郎進士趙景星”,下層為高浮雕獅子滾繡球,中間雕一個花籃,籃中刻繡球,兩只獅子滾動繡球,其后另……[詳細]

34、趙公橋

趙公橋位于河南省鞏義市東南5公里的北山口鎮北官莊村西南。原名柏溝橋,明正德年間(1506-1522)始建,明崇禎八年(1635)趙景星進士父子改建為單孔青石拱橋。趙公橋高11米,面寬4.5米,長20米,南北走向。橋下為單孔圓形拱券,孔高9.7米、寬4.30米,深4.03米。橋面兩側立石望柱、欄板,欄板上浮雕有二龍戲珠、雙鹿鬧孝、犀牛望月、龍、麒麟、人物故事及花草等圖案。此橋仍在使用,其雕刻技法精湛,造型生動,題材豐富,具有濃郁的地方特色,有一定的藝術價值,是研究橋梁史和古建筑的寶貴資料。1987年3月4日,被公布為鄭州市文物保護單位。……[詳細]

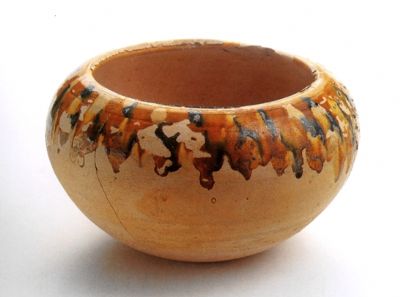

35、白河瓷窯遺址

白河瓷窯遺址原名鞏縣瓷窯遺址,位于鞏義市北山口鎮水地河、白河、鐵匠爐村一帶白河兩岸臺地上。南北長5千米,東西寬1千米,面積約500萬平方米。1951年發現,2005年4月~8月,由中國文物研究所、河南省文物考古研究所聯合對該遺址進行發掘。發掘面積700平方米。發現灰坑50余個、溝3個、窯爐3座,文化層厚3~4米,出土大量的白釉、醬釉、青釉、黃釉等瓷器,并有少量三彩片,器物類型有碗、盤、盆、水注、執壺等,還出土有大量的匣缽、支燒、墊餅等。時代從北魏延續到唐代晚期。白河瓷窯遺址為研究中國白瓷的起源與發展提供了實物資料,對研究盛唐時期陶瓷的發展有著重要意義,在中國陶瓷史和經濟史中占有重要地位。第六批全國重點文物保護單位……[詳細]

36、泰茂莊園

鞏義泰茂莊園位于鞏義市東南部浮戲山區靈官殿村,莊園坐西北面朝東南,共分七層九洞,即:七層院落、頂部窯洞九個。莊園現存房屋四十間,窯洞四十五孔,南北長二百米,東西寬五十米,總面積約一萬平方米。鞏義泰茂莊園由清代張書泰建造,為研究清末和民國時期的民間建筑提供了實物依據。現存的泰茂莊園依矮山而建,像一座堅固的城堡,進可以攻,退可以守。山崖、房屋、窯洞、庭院、樹木,互相映襯,錯落有致,緊奏和諧,天成一體。細數有房屋40間,窯洞45孔。王保仁說,根據文字記載,它是由清代的張書泰建造,張書泰家族因牧養而發跡。抗日戰爭時期,豫西專員公署曾駐扎在這里,豫西抗日先遣隊司令員皮定鈞在此辦公居住過。……[詳細]

37、常香玉故居

常香玉故居位于鞏義市河洛鎮南河渡村。年代為1923年。常香玉故居是河南省第七批文物保護單位。常香玉故居,是常香玉出生和開始學戲的地方,歷經幾十年的風雨滄桑,原有的幾孔窯洞坍塌非常嚴重。常香玉大師逝世后,鎮政府出資30萬元,按照恢復原貌、修舊如舊的原則對窯洞進行修繕加固,同時,大力整治周邊環境,對現存的一眼古井、兩棵千年古槐加以保護。修繕后的香玉故居共有窯洞四孔、平房三間,面積百余平方米,分堂窯、廂窯、誕生窯和磨道窯。故居內根據豫西農家院落生活起居原貌進行了復原,并展示有常香玉大師生平事跡的資料和圖片。……[詳細]

38、宋陵采石場

時代:北宋宋陵采石場:宋陵,即宋代皇陵,位于西京鞏縣(今鞏義市)境內。以今芝田鎮為中心,南北15公里,東西10公里。在此范圍內,按照埋葬的先后順序,可分為五大陵區,即西村陵區、蔡莊陵區、孝義陵區、八陵陵區、回郭鎮陵區。宋陵所用石材,多取自今偃師市南部山區。現存的宋陵采石場遺址,位于大口鄉四道溝溝口附近的二條山谷內,谷內石壁上,可以看到因采石所造成的斷面以及大大小小的采石坑。另刻有采石題記六處,字跡多剝蝕難辨,僅有三處保存有宋代年號。太祖、太宗、真宗、仁宗、英宗、神宗、哲宗及宣祖(太祖之父趙弘殷),均葬于此,統稱“七帝八陵”。加上后妃和宗室親王、王孫及高懷德、寇準、包拯、楊六郎、趙普等功勛名將共有陵墓近千座。北宋各陵建置格局基本相同,方位皆坐北朝南偏東約6度。每座帝陵域內有帝陵上宮、后陵、帝陵……[詳細]

39、稍柴遺址

稍柴遺址處于鞏義市芝田鎮稍柴村委西150米處,塢羅河與伊洛河交匯的臺地上,地勢較平坦。遺址東西長2000米,南北寬1000米,總面積約200萬平方米。1959年,河南省文化局文物工作隊(即河南省文物研究所前身)在調查夏文化遺址時,發現這處古文化遺址。1960年、1963年先后兩次發掘面積共690平方米。清理房基5座、灰坑45個、墓葬7座,出土陶、石、骨、蚌等各類遺物500余件。從出土的遺物和地層疊壓與打破關系來看,稍柴遺址可分為四期,其中稍柴一、二、三期相當于二里頭一、二、三期文化,稍柴四期相當于鄭州商代二里崗上層文化。近年來,對該遺址進行了復查、勘探,確認該遺址早在仰韶時期就有人類在這里生活,龍山、新砦期、二里頭、商、周至漢代一直延續不斷,以龍山、新砦期、二里頭文化遺存為主。現遺址地表多為……[詳細]

40、永昭陵

位于鞏縣城區的西南隅的一處高敞之地。從那里俯望,城區如在谷中。宋時,這塊地方叫“孝義堡”,又名“和兒原”,現在改造成為宋陵公園。永昭陵是北宋皇帝宋仁宗趙禎的寢陵。宋仁宗初名受益,是宋真宗趙恒的第六子,即民俗演義《貍貓換太子》中的太子。宋仁宗生于公元1010年,1018年立為皇太子,賜名趙禎,1022年即帝位,1063年病死開封,享年53歲。宋仁宗在位四十二年期間,國泰民安,文臣武吏薈萃,科學文化發達,達到宋王朝鼎盛時期。地址:鄭州市鞏義市杜甫路84號類型:陵園/墓地游玩時間:建議1-2小時電話:0371-64571899開放時間:8:00-18:00門票信息:免費開放。導游講解30元左右……[詳細]