海南州文物古跡介紹

1、石藏寺

石藏寺石藏寺亦稱“藏寺”、“什藏寺”等,藏語稱“藏噶爾端珠惹卜丹林”,意為“石藏義成極堅洲”。位于縣治南偏東,在今河北鄉東12公里的石麻地方。由第一世藏班智達初建于清乾隆三十年(1765)。一世藏班智達,本名丹巴嘉措(1737一1780),藏阿柔部落人,傳為出生于后藏乃亥麻地方的色拉寺高僧藏格的轉世,早年學經于隆務寺,后入藏到色拉寺杰巴扎倉深造,1762年獲得拉然巴格西學位。返回故鄉后,在青海和碩特蒙古前首旗河南親王旺丹多爾濟帕蘭木(察罕丹津之孫)的支持下,于1765年,與其弟孕科爾四世羅桑丹增嘉措共建石藏寺,并設立顯宗學院,采用色拉寺吉宗教程,屬色拉寺系統。清乾隆四十四年(1779),六世班禪進京途經青海,在拜謁班禪的法會上,六世班禪贊譽丹巴嘉措是精通五明的大班智達,同時接受石藏寺為扎什倫……[詳細]

2、塞力亥寺

塞力亥寺亦稱“塞勒亥寺”、“賽乃亥寺”、“色勒寺”等,藏語城“塞力亥噶丹彭措旦杰林”,意為“塞力亥具喜圓滿興佛洲”。位于縣治西南10公里的塞乃亥溝北側,尤龍冬季牧場南側,由西藏色拉寺格西德周和扎什倫布寺格西藏哇倉兩人受五世班禪羅桑益喜的委派來青海,建于清康熙三十四年(1695,一云建于1692),屬西藏色拉寺系統。歷史上,塞力亥寺曾多次搬遷寺址,初建在河南蒙旗的阿柔早鐵地區,后遷至今海南州興海縣境內的黑尼山下。格西德周去世后,二世加力羅桑旦德于清康熙六十一年(1722)入寺,同年該寺又從黑尼山下遷至今同德縣的江群卡尕當地方;清乾隆四十二年(1777),經六世班禪班丹益喜指示,從江群卡尕當遷到現址,并定名為“噶丹彭措旦杰林”。當時有僧200余人,除寺主格西德周二世加力羅桑旦德,尚有藏哇倉、蘇乎……[詳細]

3、魯倉寺

魯倉寺藏語稱“魯倉講修興善洲”,又因系尼爾倉-所建寺院,亦稱“尼爾講修興善洲”。位于縣治茫拉西北2公里的哈買日山根,屬森多鄉。由尼爾四世羅桑卻吉尼瑪(1850一1909)建于清光緒十五年(1889)。尼爾倉本為今貴德縣常牧鄉尼爾寺-,一世羅桑南喀,二世阿旺丹增尼瑪,建貴德尼爾寺,三世羅桑丹貝堅贊。(1802一1849)。從第三世起,又派生出兩個尼爾倉系統,一為1851年出生于貴德日安的丹巴熱吉,仍住尼爾寺,一為魯倉寺的創建者羅桑卻吉尼瑪。羅桑卻吉尼瑪,貴南魯倉人,由拉加寺的香薩-認定為尼爾羅桑丹貝堅贊的轉世,并由其兄拉加寺的魯什則倉-帶往拉加寺學經,曾任該寺法臺,39歲時建魯倉寺,不久建一座有4根通天柱的25間經堂,從拉加寺請來賢巴桑布作講經師,仿拉加寺建立各種顯密修供儀軌。五世羅桑克珠(1……[詳細]

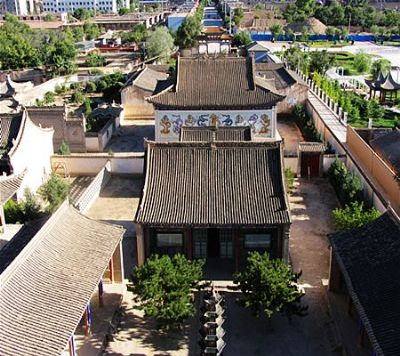

4、貴德文廟及玉皇閣

貴德文廟及玉皇閣位于青海省貴德縣河陰鎮,占地4.07萬平方米,建筑面積4901平方米。是集儒、釋、道三教于一體的古建筑群,包括文廟、大佛寺、玉皇閣、關岳廟、城隍廟、民眾教育館六個院落及貴德古城、古校場。貴德縣文廟和玉皇閣是貴德縣現存明清古建筑群最具代表性的建筑。史料記載,明萬歷十七年(1589年),為鞏固統治,教化民風,保佑“皇圖永固,時歲享昌”,乃“恭擇城中場地,創修玉皇圣閣”,歷時四年竣工。文廟包括欞星門、泮池、鄉賢名宦祠、七十二賢祠、大成殿等十二個單體建筑。其中大成殿是供奉中華民族偉大先哲孔子之神位,歷來為文人祭祀孔子和-的場所。貴德玉皇閣是明清的古建筑遺存,始建于明萬歷二十年(1592年),清道光十七年(1837年)擴建,光緒年間(1875年~1908年)重建。廟觀相互毗鄰,占地面積……[詳細]

5、伏俟城遺址

伏俟城遺址位于共和縣石乃亥鄉政府所在地北部,是青海湖邊一座規模較大的古城遺址。遺址略呈正方形,其東西長220米,南北寬200米,城墻高12米,寬17米,保存基本完好。南面城墻有一寬10米的城門,城內自城門起,向西有一中軸線,中軸線兩旁各有隆起的兩排長50米、寬35米的房屋基址。城內最西邊有一小方城,東西長70米,南北寬68米,城門朝東。小方城與南城墻之間有一長15米、高9米的土臺,臺上有房屋遺址。城內有通街。古城外周曾有長方形的外廓,現僅有南墻外廓,長約1400多米,其高度僅隆起地表。其余三面外廓均遭河水沖刷而被破壞。伏俟城,相傳為北魏時代的吐谷渾王伏連籌所建,距今約有1500多年歷史。當時北魏朝廷封伏連籌為征西將軍,西海郡開國公,并在此建筑城池。公元540年,伏連籌之子夸呂在此建立起青海歷……[詳細]

6、河西文昌廟

文昌廟在貴德共有三處,一般特指河西文昌廟,藏語稱“尤拉康”,位于縣城西郊六公里處的下排村西側山坪臺東坡上。文昌廟西靠山坪,北臨黃河,廟前溫泉河婉蜒北流。文昌廟始建于明代晚期(1590—1600年間)。據朱輯五編《貴德縣續志稿》記載,“距貴德城西十四里,舊有文昌廟,創自前明……”清同治六年(1867年)文昌廟毀于一場大火,同治十三年(1874年)籌資重建,光緒二年(1876年)落成。1958年遭破壞,1982年,在舊址上按原規模建起了新的文昌廟。 文昌廟是一座依山而建的階梯式廟宇,踏上第一層平臺,一座三層的橫枋斗拱組成的牌坊建筑便是文昌廟山門。牌坊三開間,中間寬而兩邊窄,主次有別。三開間都安裝了鋼管綰花的金屬柵門,即美觀大方,又多少透出現代建筑的氣息。山門兩邊“工”字形的水泥基座上石獅虎視眈眈……[詳細]

7、塔秀寺

海南州貴南縣治西南15公里上畫隆的加哇達紐碼山谷中,有一座三面青山環繞的佛寺,那就是塔秀寺。寺前溪水常流,環境幽靜,據傳,-第十一統通金豬年(清康熙十年,1671年),西藏高僧曲江嘉措來青海進行佛事活動,曾在此建蒙古包寺院。此后,許多佛教界著名學者曾光臨該寺。0-噶桑嘉措與其經師阿旺卻丹曾來此主持佛教儀規。當時上、下西隆的幾十處蒙古包經堂和100多頂蒙古包僧房,“如同空中繁星閃閃發光”,3座蒙古包佛堂頂端的金瓶“光輝耀目”,0-駐蹕的蒙古包行宮,裝飾得如同“玉皇之宮”。可以想見,當時草原地區藏傳佛教流行的盛況。-十六年統迥木豬年(1935年),在現址建成土房塔秀寺,命名為“南這次成林”,意為“真誠具戒寺”。此后,陸續興建了一座25間磚木結構的經堂,還有佛塔、-府邸、僧舍等。供有釋迦牟尼、宗喀……[詳細]

8、甲乙寺

甲乙寺,藏語稱“甲乙俄察塔占林”,意為“甲乙神奇解脫洲”。位于青海省海南州共和縣倒淌河鎮西偏北27公里的甲乙農業點。該寺始建于1984年,其主要倡建者旦措卓瑪,又稱崗日堪卓瑪”,意為“雪山空行母”,是位女-。她在共和縣曲溝、貴南縣沙溝一帶從事宗教活動,后定居曲溝鄉索合拉村,1974年又遷居倒淌河鎮甲乙村。1980年班禪委員長到海南州視察時,旦措卓瑪及當地信教群眾請求在甲乙村建立寺院得到允準。班禪大師還為該寺題寺額“神奇解脫洲,由此建成格魯派小寺。1988年批準開放,當時有寺僧15人。旦措卓瑪為該寺-,任海南州政協駐會委員。旦措卓瑪去世后,具體寺務由寺管會主任毛蘭等負責。……[詳細]

9、賽宗寺

賽宗寺賽宗寺,藏語稱“桑云丹達吉林”,意聞思功德興隆洲”。位于縣治西偏南,在今桑當鄉西18公里的賽宗山下。賽宗山位于興海縣中部,為安多藏區佛教四/ur峻美,酷似一象鼻下垂于寺前切莫溝中。山上溝壑縱橫,洞窟遍布,蒼松古柏,蔥蘢秀麗。傳說寧瑪派祖師蓮花生大師、格魯派創始人宗喀巴以及隆務寺高僧第一世夏日倉噶丹嘉措等都先后在此活動,留有遺跡。至今有所謂“吉祥坡奶蓮花洞”、“宗喀、“練經洞”等充滿神秘色彩的名勝古跡。由于賽宗山盛名遐邇,歷史上各地信徒常來此朝山。據傳,約在清末,果洛納哇-來此,曾在賽宗山下建參康1座。本世紀二十年代,納哇去世,該參康遂成遺跡。……[詳細]

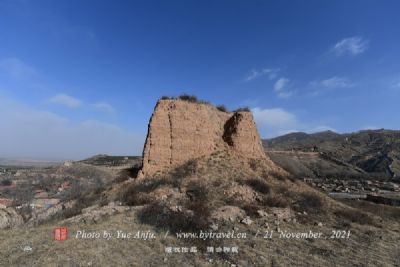

10、白城子(又稱察漢城)

白城子(又稱察漢城),清,海南藏族自治州,共和縣倒淌河鄉黃科村,古遺址,第四批青海湖南岸白城子(察漢城),位于海南州共和縣倒淌河鄉黃科村一社。始建于清道光三年(1823車),成豐六年(1856年)廢。根據《青海古城考辨》中描述:其“城呈長方形,南北長410米,東西寬300米,頂寬約2.5米。城四角各有馬面一座。城開東、西二門,門寬6米。西門外26米處有一道寬3.4米、長26米、高6米的遮墻。東城門北側和西城門南側各有一條馬道。從東門至西門有一條中軸大道,北墻正中至南墻正中之間也有一條中軸大道,兩條大道將城內分為四區,每區內各有五座建筑遺跡。...察汗城東北及西北還有兩座城堡,東北城堡南距察汗誠100米,呈長方形,夯土筑,南北長80米,東西寬69米。西北城堡距察漢城50米,呈長方形,東西長55……[詳細]

11、珍珠寺

珍珠寺藏語稱“覺覺拉康”。位于縣城東之公里處,在今河東鄉政府所在地。《安多政教史》中載,“覺覺”系漢語“珍珠”“的變音,薩班蠢噶堅貿應闊端之請來安多;)途經青海,曾去貴德朝拜包納塔,以闊端所贈珍珠一馱為資建寺,是為珍珠寺。按此,該寺當初建于南宋淳磁年間。歷史上,珍珠寺無僧侶、寺主,歷來由貢巴寺代管。寺內有正殿(二層6間)、觀音殿(12間)各1座,廂房32間。正殿殿脊復以琉璃瓦,飾以餾金寶塔,內供三世佛巨型塑像,用料金貴,造型優美。該寺于·1985年拆毀,1987年群眾自行重建佛堂1座3間,現有1名寺僧住寺。……[詳細]

12、千卜錄寺

千卜錄寺位于海南藏族自治州共和縣廿地鄉曲什納村,類別為古建筑。千卜錄寺是共和縣規模最大的黃教寺院。清代中期創建于同德茫拉,1821年遷入廿地鄉曲什納,1949年有僧侶174人,其中--9人,寺主赤哇。1981年8月,經中共海南州委批準開放,重建大經堂45間,佛堂8間,嘛呢房23間,其它房舍236間,有僧侶92人.1992年4月,新建全寺規模最大的經堂,當年完成主體工程,2001年全部竣工。千卜錄寺為省級文物保護單位。……[詳細]

13、群科加拉遺址

群科加拉遺址 位于海南藏族自治州共和縣倒淌河鄉群科加拉村。群科加拉村坐落在青海湖濱,村西有一條小沙溝河。遺址位于溝的東岸邊,面積約70×50米,文化堆積厚50厘米,地面散布有雜骨、陶片,河溝斷崖暴露有灰層,灰層中夾有雜骨、陶片、魚骨,其中以魚骨較多。陶片多較細碎,能看出器形的有加砂陶雙耳罐、無耳罐、壺等。從陶器觀察為卡約文化大華中莊類型。系省級文物保護單位。……[詳細]

14、西家嘴遺址

西家嘴遺址位于青海省海南藏族自治州貴德縣河陰鎮西家嘴村一社南。遺址面積約300×200米,文化堆積厚50厘米。地面散布有陶片,斷崖處暴露有灰層,灰層內夾有較多的雜骨、陶片及河卵石。陶片有加砂陶雙耳罐、四耳罐、甕、鬲等殘片。從陶器觀察,屬卡約文化上孫類型與大華中莊類型。遺址中心有清代南海殿廢址,后又經過土地平整,對遺址有所破壞。系省級文物保護單位。……[詳細]

15、朱乃亥遺址

朱乃亥遺址 位于海南藏族自治州共和縣沙珠玉鄉下卡力崗村朱乃亥臺地西。朱乃亥系沙珠玉河北岸臺地,臺地較為平坦。遺址面積約200×100米,文化堆積不詳。地面散布有較多的雜骨、陶片。陶片看出器形的有加砂陶壺、甕、罐、鬲等。屬卡約文化時期,遺址所在地現仍為荒地,保存較好。系省級文物保護單位。……[詳細]

16、龍哇切吉灘遺址

龍哇切吉灘遺址 位于海南藏族自治州共和縣恰卜恰鎮吉東村北。遺址面積約300×100米,文化堆積厚20-40厘米。地面散布有陶片,崖坎處暴露有灰層,灰層內夾有雜骨、陶片。所見陶片有加砂陶雙耳罐、單耳罐、壺等殘片,從陶器觀察屬卡約文化大華中莊類型。遺址系省級文物保護單位。……[詳細]

17、唐乙亥古城遺址

唐乙亥古城遺址唐乙亥古城遺址位于巴溝鄉上才乃亥村東北部150米的唐乙改臺上。該古石頭城遺址四周有十幾米深的溝,西南為臺地,下臨懸崖,臺地呈不規則圓形,面積約3000平方米,東西長約60米,南北寬約50米。按現存石頭基址看,有十幾座房屋建筑遺址。材料為石板,用石板砌成墻基。……[詳細]

18、穆格灘遺址

穆格灘遺址 位于海南藏族自治州貴南縣茫拉鄉上洛哇村北穆格灘南坎沿。遺址處于穆格灘大沙漠邊緣,被覆蓋在細砂下,文化堆積不詳,從地面散布的陶片范圍看,面積約100×40米。所見陶片有加砂陶雙耳罐、壺等殘片,屬卡約文化時期。系省級文物保護單位。……[詳細]

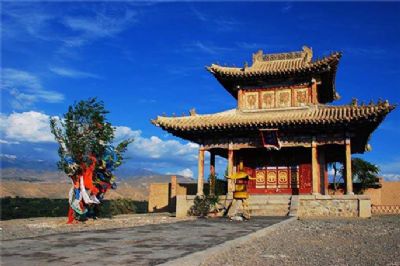

19、南海殿

南海殿貴德城南南海殿,古八景之一。山如龍行,山前有南海觀音菩薩殿、三清宮、道宮王母宮,山頂有文峰閣。牌坊佛塔掩映于垂柳松柏之間,殿宇宮墻錯落于溪流山巖之中。山腰小橋橫斜,溪水潺潺,古木參天濃蔭蔽日,每值吉日良辰,游人如織。歷史傳說它初建于明末,由西向東依山勢而建,因山呈龍形,相傳為龍脈所在,明相劉伯溫派人斬斷龍脈的故事在當地廣為流傳。這座古老的山上有個神奇的傳說:明朝開國之初,宰相劉伯溫在全國各地發現了相繼移動的九條龍脈。其中,梅茨山上的這條龍脈是最大的。因山呈龍形,相傳是龍脈所在。這條山是向下移動的,假如龍首到了黃河邊,能飲到黃河水,貴德這塊鐘靈毓秀之地必出一位“真龍天子”。洪武皇帝朱元璋聽到此事后又驚訝又著急。因為他的江山是率領萬千將士辛辛苦苦打拼得來,來之不易,他老擔心江山易主,所以急……[詳細]