平涼市文物古跡介紹

甘肅省 崆峒區 莊浪縣 華亭市 靈臺縣 涇川縣 靜寧縣 崇信縣 平涼市文物古跡 平涼市紅色旅游 平涼市博物館 4A景區 平涼市十大景點 全部 平涼市特產 平涼市美食 平涼市地名網 平涼市名人 [移動版]

21、雙堡子溝遺址

雙堡子溝遺址 位于莊浪縣南湖鎮雙堡子溝。包括兩個地點:Ⅰ號地點和Ⅱ號地點。Ⅰ號地點位于南湖鎮南約5KM的雙堡子溝公路橋旁,秦(安)隆(德)公路97KM處華溝塬下;Ⅱ號地點位于雙堡子溝公路橋0.5KM處的搭連崖,Ⅰ號地點西北約0.5km處。兩個地點均發現于20世紀80年代,時代均為舊石器時代晚期。 該遺址共發現石制材料25件,剔除殘片和斷塊各2片,計石制品21件,分為石器、石核和石片三類。其中,石器13件,以刮削器居多,還有凹缺器、尖狀器和雕刻器各1件。石核和石片共8片,均由錘擊法產生。從雙堡子溝含石制品的同層,搜集到哺乳動物化石共20余件,分屬最后斑鬣狗、蒙古野驢、普氏野馬、鹿、羚羊和原始牛等。……[詳細]

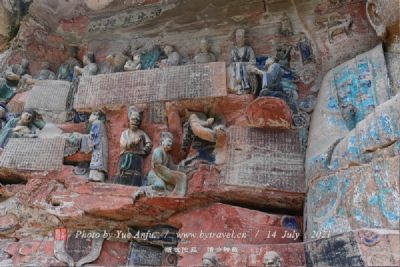

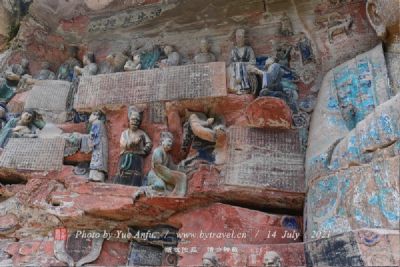

22、云崖寺石窟

云崖寺石窟 位于莊浪縣韓店鄉黃草村東南2.7公里。分布在長500、高80米的三處崖壁上。洞列三層,計窟龕19座。有北魏、北周石造像18尊、泥塑55身、宋代壁畫14平方米。其中2號窟為倒“凹”字形壇基的方形平頂窟,內雕三佛及脅侍菩薩,為北周作品。3號窟為大型造像龕,內雕一佛二菩薩,造像風格濃厚拙樸,面相渾圓,軀體粗狀,為北魏風格。6號窟(羅漢洞)內塑二菩薩二弟子十八羅漢等。7號窟(五方佛洞)內塑5佛10菩薩和24尊小菩薩,兩窟造像造型得體,彩繪細膩,是難得的明代佳作。12號窟右側有墨書題記,落款為“成化十年”;10號窟為方形平頂窟,內存兩通明碑。石窟保存較好,對研究省內東部地區石窟特征和佛教藝術有重要價值。……[詳細]

23、潘原故城

潘原故城位于平涼市崆峒區四十里鋪鎮曹灣村西南1.1公里。城東西長1500米,南北寬800米,面積120萬平方米。城墻全部坍塌,僅存北墻一段,長18米,基寬6.4米,殘高1--6米。墻體夯筑,夯層厚0.09--0.13米,夯窩呈圓形,斷面有較多陶片。城址內有厚1米左右的瓦礫堆積層,內含漢、唐、宋磚、碗殘片及少數子母磚。曾出土有宋熙寧、崇寧銅幣及元代瓷器。《讀史方輿紀要》載:“平涼府東四十里,本漢陰盤縣,后漢因之”、“后魏置平原郡治陰盤,后周因之,隋初郡廢,縣屬涇州。唐初因之,天寶初改曰潘原。”《太平寰宇記》載:“天寶八年(749)割涇州地的潘原縣城為長方形。城址保存較差。對研究平涼地方史有重要價值。……[詳細]

24、陳家洞石窟

陳家洞石窟為甘肅省級文物保護單位,位于莊浪縣城東北30公里處,利用天然崖坎鑿造而成,有窟龕9座,內多為宋代以后的泥塑和彩繪。其保存最完好、最有藝術和文物價值的,是成像于晉太和年間、鐫刻在一巨石上的三尊摩崖雕像,帶有濃厚的西部民族特色。而屹立于另一巨石上建造于唐代的七級玲瓏寶塔,則與三巨佛相為映襯。該景區內景色秀美,林木蔥郁,一條源于關山分水嶺的清溪從洞窟前流過,北崖峭壁高聳,危石凌空;谷底流水淙淙,幽冥渺遠。夏秋之際,輕風徐來,松濤陣陣,志書所載“洞峽松風”即屬此境。現在免費游覽。聯系電話:0933-6820880……[詳細]

25、王家高塬遺址

王家高塬遺址位于甘肅省平涼市莊浪縣趙墩級石咀村。遺址坐北面南,北到高塬社,南到廟隆溝,西到石咀溝,東到梨樹灣溝,東西長250米,南北寬200米,分布面積5萬平方米。文化層厚0.5——2米,暴露灰坑、白灰面、房址。采集細泥紅陶片和夾砂褐陶片,紋飾有繩紋、蜂窩紋、豎繩紋,器形為單耳、雙耳罐,壺、盆以及石斧等。從標本分析,該遺址屬于仰韶文化遺存。采集一件較完整的制陶托盤器,口徑16.5厘米,底徑6厘米,為泥質橙黃陶,直口、圓唇,曲腹,小平底微凸,底部有一直徑4厘米的圓孔。該陶托盤對研究仰韶文化陶器制做工藝具有重要的研究價值。2011年12月2日,入選甘肅省第七批省級文物保護單位。……[詳細]

26、牛僧孺墓

牛僧孺墓位于靈臺縣新開鄉牛村南300米。墓地面積約2400平方米。封土平面呈圓形,殘高2.7、底徑5米。地表散見素面瓦片。墓南30米處暴露有石砌建筑基址。牛僧孺(780--848),字思黯,安定鶉觚(今靈臺縣東北)人,憲宗時為御史中丞,穆宗時任宰相,敬宗時加封中書侍郎、封奇章郡公、集賢殿大學士,兼修國史。僧孺、李宗閔為“牛黨”首領,與李德裕一派黨爭劇烈,形成晚唐40年的“牛李黨爭”。著有傳奇集《玄怪錄》,《全唐詩》存錄其詩4首,《全唐文》存錄其文19篇。墓葬保存較好,對研究牛僧孺生平、事跡及唐代政治和文學史有重要價值。……[詳細]

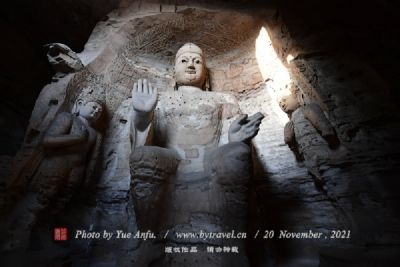

27、王母宮石窟

王母宮石窟位于甘肅省平涼市東南75公里處的涇川縣涇、內兩河匯流處,在王母山東北面,距涇川縣不到1公里,建于北魏永平三年(510年)。王母宮石窟依山開鑿、呈略長方形,形若“凹”,高達12米。窟內造像分三層,中有方體塔柱,直連窟頂,中心柱及三面窟壁均有石雕佛像,有千佛、力士、菩薩以及馱寶塔的白象,多為北魏作品。頂部建造物脫落幾盡,現存造像百余尊,主佛像居中,其他依次排列兩旁。窟外為清代重修的依山樓閣。經重修后的王母宮大殿,及通往大殿的臺階和盤山公路,成為道教信徒朝圣的重要場所。……[詳細]

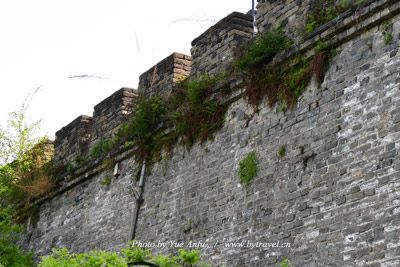

28、儀州古城

儀州古城順山頂下沿的那道土梁,就是北魏普泰二年(公元532年)所筑鎮城和后來五代后唐同光元年所置的義州城的遺址,東西長約1.5公里,南北寬約0.5公里,南臨水,北抱華尖山,西止陳家溝(前面的村子),東連現在的縣城(城門、城墻均已拆除)。宋太平興國二年(公元977年),為避太宗趙匡義名諱,改義州(社會主義的“義”)為“儀州”,給義字加了立人旁。到宋徽宗時(1101-1125年),因城大難守,割棄西北。現在看到的痕跡,就是古儀州城的遺址。此后的華亭縣城,只是古儀州城東南一隅,歷經金、元、明、清各時期的修葺,沿用至民國末。……[詳細]

29、梁坡遺址

梁坡遺址位于崇信縣錦屏鎮梁坡村。是一處仰韶文化半坡類型、廟底溝類型和齊家文化及周代文物共存的遺址。面積約10萬平方米,文化層厚1.8--4.4米,暴露有灰坑、白灰面房址。采集有仰韶文化半坡類型泥質紅陶斂口缽、泥質紅陶、桔黃陶斜線紋葫蘆口尖底瓶殘片和寬帶紋、幾何紋彩陶盆殘片;廟底溝類型泥質紅陶罐、桔黃陶線紋重唇口尖底瓶及弧線圓點紋彩陶盆殘片;齊家文化夾砂紅陶、泥質灰褐陶籃紋、繩紋罐及石刀、石斧、石鏟、石環等;另有周代泥質灰陶盆、鬲殘片。遺址保存較好,對研究仰韶文化的分布與發展和齊家文化的關系及周文化有重要價值。 ……[詳細]

30、蘇家臺遺址

蘇家臺遺址位于平涼市崆峒區柳湖鄉吊莊村西600米。是一處河南仰韶文化廟底溝類型與甘肅齊家文化共存的遺址。面積約20萬平方米,文化層厚0.5--3米,暴露有灰坑、白灰面居址。采集仰韶文化廟底溝類型的陶片為泥質和夾砂紅陶,飾細繩紋,彩陶紋樣有弧線三角紋、網格紋,器形有尖底瓶、碗、罐、缽等;齊家文化陶片為泥質、夾砂紅、灰陶,飾繩紋、籃紋,器形有單耳杯、罐、豆等。另外,該遺址曾出土陶祖、陶網墜;石器有斧、紡輪、石球,此外還有骨錐。遺址保存較好,對研究廟底溝類型的分布、發展及其與齊家文化的相互關系有重要價值。……[詳細]

31、舊城冶銅遺址

舊城冶銅遺址位于華亭縣西華鎮三角城村東南,北至山腳下,南至居民墻根,東、西兩側均至耕地地埂。遺址東西長200米,南北寬150米。分布面積約3萬平方米。距離銅廠溝銅礦址較近,地勢平坦,交通便利,南面有麻庵河,周邊有茂盛的森林資源,為冶銅提供豐富的燃料。現有銅渣堆積層一處。地表散見礦石,煉渣,餅狀銅塊,分布較廣。始建于宋代,沿革至元、明代。遺址保存較為完整,現為省級文物保護單位。2011年12月2日,入選甘肅省第七批省級文物保護單位。建設控制地帶:保護范圍外向東北、東南、西南、西北各延伸300米。……[詳細]

32、治平寺天圣銅鐘

治平寺天圣銅鐘位于平涼市崆峒區治平寺。寺院已毀,不知原址,僅存鐘。抗日戰爭時期,鐘移至東門樓,用為報警,解放初期遷至柳湖。1981年移寶塔院(現區博物館)建亭保護。鐘為北宋天圣七年(1029)鑄。高1.7米,口徑1.14米,沿厚0.85米,為青銅質,重約1500公斤,鐘頂有獸首鈕,口沿為連弧六角形,鐘身有蓮瓣紋、團云紋、圓形紋飾和“皇帝萬歲”、“乘佐千秋”、“國泰民安”及當時地方官員名稱及佛像、獅子、天王等圖案,造型古樸,渾厚大方,圖案形象生動,刻工精美。保存較好,對研究宋史和宋代鑄造工藝有重大價值。……[詳細]

33、古洞門遺址

古洞門遺址位于莊浪縣陽川鄉李家灣村西北500米。面積約12萬平方米。文化層厚約3米,暴露有灰坑、窖穴。采集仰韶文化廟底溝類型的陶片為細泥紅陶和夾砂紅陶,以及桔黃陶,飾細繩紋、附加堆紋、乳釘紋,彩陶紋樣有勾葉紋、弧線三角紋、圓點紋,器形有罐、斂口缽、曲腹盆;仰韶文化晚期陶片為泥質、夾砂橙黃陶,施白陶衣或飾附加堆紋、繩紋,器形有寬沿盆、缽、碗;齊家文化陶片為夾砂紅褐陶,飾籃紋、附加堆紋,器形有折肩罐,另有窖藏炭化粟及石刀。遺址保存較好,對研究仰韶文化與齊家文化的分布區域,文化內涵有重要價值。……[詳細]

34、李元諒墓

李元諒墓位于崇信縣錦屏鎮梁坡村西北。李元諒(?—793),本名駱元光,安息(今蘇聯中亞)人,德宗貞元三年(787),吐蕃動掠平涼,李元諒備守而得免。唐德宗念其勛勞,賜姓李氏,改名元諒。貞元四年(788),唐德宗以華州潼關節度使李元諒兼隴右節度使、臨洮軍使,移鎮良原(今甘肅崇信縣)。建中年封武康郡王、節度隴右、駐崇信、百里、良原以御吐蕃。墓占地面積約2000平方米,封土平面呈橢圓形,高7米,南北長13.5米,東西寬8.8米。墓前原有牌坊,已毀。墓葬保存較好,對研究唐代史有重要價值。……[詳細]

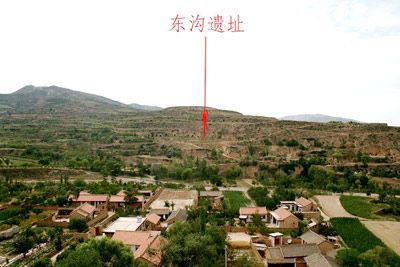

35、東溝遺址

東溝遺址位于平涼市崆峒區安國鄉黑刺洼村西800米。包括黑刺洼和廟坪兩部分,是一處齊家與寺洼文化共存的遺址。面積約6萬平方米,文化層厚0.50--3米,暴露有灰坑、白灰面居址、墓葬。采集的齊家文化陶片為泥質紅陶和夾砂紅褐陶,飾繩紋、籃紋,器形有侈口深腹罐、高領折肩罐、鬲等。另有石刀、石斧、石鑿、骨錐等;寺洼文化安國類型陶片為泥質和夾砂紅褐陶,紋飾以繩紋為主,器形有高領罐、馬鞍口罐、圈足豆、鬲等。另外,發現有銅鼎、戈、蚌飾。遺址保存較好,對研究齊家文化和寺洼文化的內涵和特征有重要價值。……[詳細]

36、安塬坪遺址

安塬坪遺址位于平涼市崆峒區四十里鋪鎮郿峴村西南150米。是一處仰韶文化和齊家文化及周代文物并存的遺址。面積約10萬平方米,文化層厚1--4米,暴露有袋狀灰坑、白灰面居址。采集仰韶文化廟底溝類型陶片為泥質和夾砂紅陶,飾細繩紋,彩陶紋樣常見黑彩弧線三角紋,器形有缽、罐、尖底瓶等;齊家文化的陶片以泥質紅陶和夾砂紅褐陶為主,有少量灰陶,飾籃紋、麥粒狀粗繩紋,器形有罐、鬲等;周代陶片為泥質灰陶,紋飾多見繩紋,器形有鬲、罐,另有筒瓦。遺址保存較好,對研究甘肅東部古文化的發展有重要價值。……[詳細]

37、長武城

位于涇川縣涇明鄉長武城村。是一處大型土筑古城。城平面呈不規則四邊形,北墻長1000米,南墻長950米,東、西墻各長1200米,墻體夯筑,基寬12米,殘高3.5米,夯層厚0.08--0.1米。四面開門。城內及附近出土有唐石造像塔及瓷碗、牌飾、駑機等。城東南角發現有銅礦石、冶銅渣。據《元和郡縣志》載,長武城建于隋開皇年間,唐武德元年廢,大歷十二年(777),邠、寧節度使郭子儀部將李懷光率部重修,遂列為左神策軍八鎮之一。城址保存較好,對研究城建史和唐代地方史有重要價值。……[詳細]

38、延恩寺塔

延恩寺塔,位于甘肅省平涼市區東寶塔梁上。建于明弘治年間(1488~1505年),正德十年(1515年)、天啟七年(1627年)及1985年重修。該塔為八角七級樓閣式磚塔,石質塔基,通高33.5米,底座用長36.64米。第一層朝南開券門,門楣上方嵌有楷書“大明”匾額。從第二層起,四面開門龕,有仿木窗欞、圍欄、斗拱。琉璃瓦蓋頂為覆盆式,頂端立有小鐵塔一座,形體與主塔相仿。2006年5月,延恩寺塔作為明代的古建筑,被國務院批準列入第六批全國重點文物保護單位名單。……[詳細]