普洱市文物古跡介紹

云南省 思茅區 景谷縣 孟連縣 寧洱縣 西盟縣 墨江縣 瀾滄縣 景東縣 鎮沅縣 江城縣 普洱市文物古跡 普洱市名人故居 4A景區 普洱市十大景點 全部 普洱市特產 普洱市美食 普洱市地名網 普洱市名人 [移動版]

1、景東文廟 AAAA

景東縣文廟景東文廟位于景東老城中心地段,左鄰景東最高學府——景東一中,是滇西南最大的孔廟,又叫黌學,它始建于清康熙二十一年(公元1682年),總面積5292平方米,曾多次遭戰亂焚毀,又多次重修。最近一次是1984年由國家撥款重修,整座建筑為多級臺階庭院式建筑群。文廟背靠巍巍無量山,面臨滔滔川河水,五條蛟龍朝圣人,一只采鳳拜先師。自然景觀十分優美。在古梅、蒼松、翠柏的襯托下,更富有詩情畫意。文廟內有半池、欞星門、大成殿、廂房等建筑。其中半池是用條石砌成的一個月牙池,美觀大方。它有著深厚的文化底蘊。據說,在中國古代的春秋時期,魯國的學校叫泮宮,泮宮前一個月牙形水池,稱為泮池,孔子是魯國人,在魯國講過學,所以,為了紀念這位偉大的思想家,后來人凡修文廟時都要修個泮池。當時學生進學校讀書亦稱入池。泮池……[詳細]

2、鎮沅茶馬古道

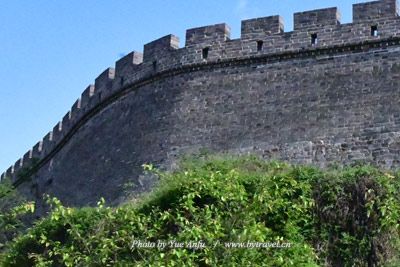

哀牢山茶馬古道(金山丫口茶馬古道)位于鎮沅縣和平鄉麻洋村馬鹿塘組,據調查該段茶馬古道石板路面鋪設于清代,該古道自麻洋村起至金山丫口,全長200米,寬2米,用石塊砌成,沿途經恩樂、者干河至麻洋村,過金山丫口,到達新平、雙柏、昆明等地,為當地社會、經濟的發展起到了重要的作用。是清代哀牢山主要通道之一,對研究茶馬古道的歷史具有重要價值。2013年9月16日由鎮沅縣人民政府公布為縣級文物保護單位。2013年被國務院公布為第七批全國重點文物保護單位。(衰牢山古道之一)哀牢山茶馬古道(新撫城北門遺址)位于鎮沅縣古城鄉政府駐地北面200米處,長33米,寬2.3米,石臺錯亂重疊,臺階腳有一小石橋,古城門在清代時期稱為新撫城北門,北上經玻烈橋到恩樂、景東,到達大理,南門沿把邊江下到寧洱梅子鄉,再到德安、臭水、……[詳細]

3、娜允古城

在云南省的孟連傣族拉祜族佤族自治縣城,至今還保存著中國的最后一個傣族古鎮——娜允。這里自然環境優美,山川秀麗,人杰地靈。娜允古鎮迄今已有700多年的歷史,“娜允”即傣語“內城”的意思。這里的房屋是傣漢兩個民族的不同風格合璧的建筑群,說明很早以前內地和邊疆的交流就存在了。公元1289年(傣歷651年)傣王罕罷法在孟連建傣城——娜允,元朝朝庭此設“木連路軍民府”。公元1406年(明永樂四年),明朝設“孟連長官司”隸云南都司,賜罕罷法孫姓刀,命第八代孫刀派送為官,官居六品。公元1709年(清康熙四十八年),第十九代土司時,朝廷賜封為“孟連世襲宣撫司”,官居四品。隨著土司制度的建立和鞏固,孟連土司也形成了一套比較完整的統治機構。土司為最高長官,叫召賀罕,下有九根和十二召朗。九根里一至四召根屬內官(管……[詳細]

4、寧洱觀音山寺

寧洱觀音山寺神秘、清幽的寧洱觀音山寺,位于茶都古府寧洱縣城以北約6公里的觀音山上,為普洱市歷史最悠久、最著名的佛教圣地。觀音山寺始建于明朝萬歷年間(1573年),在以后的清康熙60年、乾隆17年和道光29年等歷代均有修繕(有各朝代的石碑為證)。該寺院當時頗為壯觀,紅墻麗瓦,雕龍繪鳳,貼金描彩,莊嚴肅穆,塑有觀世音等諸位菩薩和彌勒佛祖、四大天王以及哼哈二將等眾仙的法像,宛如仙家圣地。常年有超凡脫俗的僧侶住持、清齋教徒誦經念佛,祈求風調雨順,太平吉祥。令人痛惜的是,如此一方凈土圣地,竟也沒能躲過那場“十年浩劫”,終使這座古老的寶剎毀于一旦,僅存的少許殘垣斷壁靜靜地躺在山野間二十余年,仿佛在向后人控訴著那場波及全國的空前劫難。到了上世紀八十年代末,勤勞樸實的茶都古府人民竭盡全力來挽救寶貴的歷史文化……[詳細]

5、民族團結誓詞碑

民族團結誓詞碑位于云南省普洱哈尼族彝族自治縣縣城西北側的普洱民族團結園內,碑長142厘米,寬65厘米,厚12厘米,是用白色石灰石雕刻而成。民族團結誓詞碑保護范圍占地面積4435平方米,總建筑面積983平方米,綠化面積1890平方米。民族團結園內有碑亭、浮雕、陳列館、牌坊式古典大門。 民族團結誓詞碑是在毛澤東、鄧小平等老一輩黨和國家領導人親切關懷下誕生的。新中國成立初期,普洱地區是多民族聚居的地區,各民族社會形態差異極大,發展不平衡,民族關系十分復雜和特殊。1950年,當地34名民族頭人及其代表到北京首都參加了國慶周年觀禮,受到了毛澤東等黨和國家領導人的親切接見。國慶觀禮活動激發了各族代表愛國、愛黨的熱忱,他們按照毛主席和鄧小平同志的指示精神,以“會盟立誓,刻石銘碑”的形式來表達各族人民團結到……[詳細]

6、孟連宣撫司署

孟連宣撫司署位于云南省孟連傣族拉祜族佤族自治縣的娜允古鎮內。孟連宣撫司署保存完好,融傣、漢建筑特色為一體。它所代表的傣族世襲土司的統治,自明清延續到民國時期,歷經500余年。1254年,蒙古大軍壓境,逼迫一個地方政權勐卯(即今瑞麗)王國的臣民南遷。當時朝中四位大臣兵分三路,尋找新的居地,于是,找到了河谷平壩———孟連,傣語意為“尋找到的好地方”。元至元二十六年(1289年),在孟連設置木連路軍民府,第一代土司罕罷法始建孟連城。明永樂四年(1406年)孟連設置長官司,當時的土司刀派送為長官司長官,居六品,轄區廣大。清康熙四十八年(1709年),土司刀派鼎貢象入京,受封宣撫司世職。乾隆二十九年(1764年),朝廷將地處極邊的孟連宣撫司定為“經制宣撫司”,光緒二十年(1894年),改屬鎮邊直隸廳(……[詳細]

7、里坎喃朵塔景區

里坎喃朵塔景區里坎瀑布景區傣族稱“里坎喃哆嗒”。里坎村民小組位于西盟縣城西北面,屬于塊狀聚落,生活著63戶316位傣家人,海拔840米,距新縣城約4.7㎞。景區內主要有雄偉壯觀的里坎瀑布;具有現代橋梁鼻祖之稱的佤族藤索橋;原始、自然、簡單造橋工藝建成的佤族木橋;有凄涼、哀怨、動人的里坎瀑布傳說;有著歷史悠久的里坎寨子來源傳說;周圍有保護完好的參天古樹、郁郁蔥蔥的原始森林;在觀瀑亭里可以動中有靜的觀看瀑布;走累了可以在休趣亭里坐下來邊休息邊欣賞傣家的田園風光;走到村子,可以到緬寺里了解傣族文化的悠久、博大精深和原始自然的宗教、習俗;如果你想品嘗傣家的飲食,熱情好客的傣家人就會做出風味獨特的菜肴招待你。里坎村來源傳說:傣族祖先到勐梭龍潭取圣水時路過里坎,當時這里森林繁茂,是各種野生動物生活的樂園……[詳細]

8、那柯里茶馬古道

那柯里茶馬古道遺址,用人工打制條石和礫石鋪就而成,路面寬1.5-2米,石階盤旋而上,全長30公里,是古代直至解放初期滇南地區北上南下的古茶馬驛道,屬關哨汛塘之要地。普洱那柯里茶馬古道小鎮被命名為“云南特色小鎮”并授牌以來,那柯里就迎來了自己的春天。開啟整體提升改造的“瘋狂模式”,按照“產業聚集、文化多元、鄉愁濃郁、生態優美、特色彰顯”宜居宜業宜游的建設目標,一路高歌向前沖。整個改造提升工程,既注重對傳統村落風貌的保護,又注重結合當地特色文化創新開發,努力走出一條特色鮮明、宜居宜業、富有活力的特色小鎮建設道路。在眾多提升改造項目中,那柯里德商國際旅游度假區項目最受人關注。該項目充分利用同心鎮錐粟河河谷一帶的天然優勢,依山建園,傍水造景,打造休閑娛樂康養之地。整個度假區包含了酒店、水樂園、兒童樂……[詳細]

9、孟連金塔

孟連金塔孟連金塔坐落于旖旎迷人的南壘河畔,由8個小塔環抱一個主塔構成,主塔高31.68米,每座塔均掛有風鈴,每當風吹過,風鈴便發出輕脆的叮當聲,讓人感受到別樣的的佛國意韻,同時傣家人認為是來自天上的梵音。金塔與孟連宣撫司署門堂遙遙相對,是孟連各族人民團結進步的象征。據傳,孟連金塔的來歷與孟連宣撫司署密切相關。孟連宣撫司署,傣語稱“賀罕”,為金殿。很久以前,人們就覺得應該有一座與金殿交輝的塔,后來便在此造了此塔。金塔建成后,與“金殿”珠聯璧合,相映成輝。金塔因建成時間較晚(建成于1997年4月),所以在一些細體建筑中又受到漢族文化的影響,其表現如下:一、塔四周的龍均為漢族形制。二、塔四周伴著龍,并且在龍旁邊均有一只仙鶴。仙鶴是吉祥如意的象征,在中國道教仙人中騎鶴的不少,但仙鶴在孟連金塔0現就匪……[詳細]

10、大仙人腳佛寺

大仙人腳佛寺景谷的仙跡之多,是祖國名山大川中無以論比的,就云南所走過的8個地州60多個縣市中,多數是人文景觀,而景谷的自然景觀中,隨便屈指一數便可列舉十多處。而且,永平大仙人腳仙跡不但很有名氣,這里的故事不是口頭傳說,確是佛經經書實錄記載的。景谷大仙人腳佛寺漢文傣文碑-云南普洱,云南普洱景谷縣是一個漢文化與傣文化相互交流、相互融合的地方,不少文物古跡反映出了這一點。在景谷縣永平鎮昔峨村大仙人腳佛寺內,就有一塊漢文傣文碑。大仙人腳佛寺建于清乾隆五十年(妒85),傣語稱“壩0貫”,屬南傳上座部佛教,此碑是大仙人腳傣族佛寺的建寺碑,石碑高3米,寬1.5米.石碑正面有陽刻高1.5米,寬1米的大“佛”字。石碑背面。刻有用傣文橫書陰刻的碑文,記述傣歷1136年(1774)屬蛇年的七月二十六日屬蛇日中午時……[詳細]

11、芒中佛寺

芒中佛寺位于普洱市孟連縣城以東娜允鎮景吭村芒中小組,建于清光緒八年(1882年),系傣族南傳上座部佛教寺宇,由大殿、僧房、引廊、佛塔等組成。占地面3050.41平方米,建筑面積678.73平方米,四周有石砌圍墻。芒中佛寺,傣語稱為“洼拉所坦”,以佛殿為中心呈縱向式分布,坐西朝東,佛殿前為走廊,西北側為僧舍,東北側為佛塔,在佛殿的東、南、北三側圍墻有本道側門,供教徒出入。大殿為芒中佛寺的主體建筑,坐東朝西,為重檐懸山頂木結構建筑,呈縱向式布局,掛瓦屋面,面闊4間,進深4間。佛殿北側外墻體繪有傣族民間壁畫,內墻體西、南、北側保存有傣族傳統金水漏印紋飾,金柱、檐柱均有金水漏印紋飾。佛殿的正門位于東側,南、北兩側有兩道小側門,北側門接引廊與僧舍相連。芒中佛寺是孟連縣規模較大,歷史悠久的佛寺,也是對東……[詳細]

12、斑鳩坡茶馬古道

斑鳩坡茶馬古道有一條神秘的古道,其源頭在思茅,她向南延伸到東南亞;向北直達昆明,入昆后可快馬直上京城;往西蜿蜓直上青藏高原。她具有悠悠1800年滄桑歷史……古道沿途高山逶迤,峽谷縱橫,風光旖旎,氣候多變,民風古仆,她曾經見證過普洱茶貿易的盛衰,她是博大精深的普洱茶文化的重要載體。她,就是著名的茶馬古道……茶馬古道的源頭思茅是中國西南邊疆少數民族聚居地,普洱茶的原產地和集散中心。普洱茶和其他產品交換流通以馬幫為主要馱運工具,是中國民間國際貿易、茶文化交流的通道。古道由思茅為始發點,經景東、大理、麗江、中甸等進入西藏,沿途為人煙稀少的高山深谷,原始森林,險絕的雪山,缺氧高原,炎熱的瀾滄江、李仙江、元江、金沙江河谷,哀牢山、無量山、梅里雪山,海拔從普洱茶的產區千余米到4千多米。古道莽莽蒼蒼,悠悠漫……[詳細]

13、三佛祖佛房遺址

三佛祖佛房遺址西盟縣三佛祖佛房遺址西盟“三佛祖”佛房遺址-云南普洱,在云南普洱西盟佤族自治縣勐坎鎮水庫公園南西邊的佛殿山頂上,有一塊山間平地。平地中央,有三座相依而立的用塊石壘砌而成的方形凸形石塔,四周還有殘留圍墻。登上石塔放眼觀看四方,起伏的阿佤群山猶如在云海中沉浮的綠島,美不勝收。這里,就是新中國建立前百余年來,信徒眾多、云中古剎、香煙繚繞的拉祜族佤族大乘佛教朝拜地——云南普洱西盟的省級文物保護單位“勐坎佛殿山‘三佛祖’佛房遺址”。據有關資料記載,三佛祖佛房始建于清代同治末年至光緒初年(1874-1875),至今已120多年的歷史。原建蓋有土木結構佛房4棟,“三佛祖”大殿在正房中央。殿內有佛龕、銅佛像、并有佛爺和尚念經。整個佛房占地2500平方米,佛殿后立有塊石方形凸字形佛塔,高5米,長……[詳細]

14、整董傣族傳統建筑群

整董傣族傳統建筑群,位于江城縣整董鎮曼賀井、曼賀、曼亂宰三個傣族村寨。系傣族竹樓“干欄式”傳統民居建筑,有傣族竹樓民居、景宰塔、豐收塔、賀井塔等組成。在整個傣族傳統建筑群中,單體建筑為一樓一底多屋頂,穿斗式木制構架,大屋頂、低垂檐、不開窗、強通風,屋面蓋緬瓦,設“廊”和“展臺”,樓室寬敞,呈正方形,人居樓室。底室一般不筑墻設壁,四無遮攔,主要用于堆雜物,僅在院外筑墻設柵,均獨立成院。賀井塔建于清道光(公元1821--1850年)時期,中華民國十三年(建于1924年)重修。為磚石三合土砌成的四層葫蘆狀方瓶方鐘式塔。塔身高7.5米,塔剎呈葫蘆狀,塔身涂金粉,并繪有傣族民間圖案。1988年6月,江城縣公布為縣級文物保護單位。景宰塔始建于清乾隆三年(公元1738年),塔為磚石結構,由大小五塔組成,主……[詳細]

15、寧洱茶馬古道

寧洱縣茶馬古道位于普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣境內的寧洱鎮、磨黑鎮、德化鄉、同心鄉等鄉鎮。寧洱茶馬古道始于唐宋時期“茶馬互市” 而得名并形成和發展起來的,是以普洱府駐地(今寧洱縣城)為源頭,以販運普洱茶為主向國內外輻射出去的古代交通要道。其最早的雛形是古代“南方絲綢之路”, 歷經元、明、清、中華民國、中華人民共和國幾個時期。自清雍正七年(1729年)設普洱府起,至今已有280年歷史。縣內至今保存相對完好的鋪筑石板路面有五段,分別是:茶庵塘茶馬古道遺址,路面用形態各異的山石鋪就,寬約2米,長約12公里,沿途馬蹄足印斑駁可辯;孔雀屏茶馬古道遺址,全長約27公里,路面用石灰石、礫石等石材鋪就而成;那柯里茶馬古道遺址,用人工打制條石和礫石鋪就而成,路面寬1.5-2米,石階盤旋而上,全長30公里,是古代……[詳細]

16、景谷大石寺

景谷大石寺在氣勢磅礴的云嶺無量山余脈南端,有一座山巒疊翠,異峰突起的山峰,像一把鋒利的寶劍直刺云天,峰頂懸巖巨石之上聳立著一座驚心動魄,凌云星辰的道教寺觀,這就是數百年來遠近聞名而風光奇麗的景谷大石寺。大石寺在景谷縣景谷鄉文山海孜文筆山頂懸巖之上,海拔2200米,巖高坡陡,有陜西華山之險,廈門鼓浪嶼日光巖之奇,歷代騷人韻士登臨觀賞,刻石題詞,贊嘆這不可多得的天工奇作。大石寺從景谷驅車,可直登大石寺絕頂。就在螺螄形盤旋的海孜文筆山頂上,那300多萬年前由礫石沉積而成的兩個圓周寬約100余米的巨大礫石在地殼無能無能運動時期,從海底被抬升高過了峰頂。這兩個大礫石好像兩座紫銅色的險關古堡,一前一后,不偏不依,若接若離,聳立在頂峰中央。大石寺的奇特建筑就建在這兩個大礫石上,工程之艱巨、驚險,令人難以想……[詳細]

17、云仙廟山巖子

云仙廟山巖子云仙鄉境內大蘆山頂上有一個天然巖洞,傳說洞里居住過仙人,當地人就管它叫仙人洞,“云仙”也因此得名。又因大蘆山為思茅區內海拔最高的山,最高峰為2154米,云仙鄉也俗稱“大蘆山”。轄區面積678平方公里,擁有林地794706畝,海拔在680—2154米之間,平均氣溫在17℃—20℃之間,降雨量在1400—1700毫米之間,年平均日照2000小時,屬典型的山區立體氣候,適宜種植茶葉、咖啡、烤煙、水稻、玉米、小米辣等。云仙鄉是個漢、彝、傣、佤等多民族雜居的大鄉,全鄉共有10余種少數民族,其中漢族11426人,彝族4850人,其他民族894人。彝族是云仙鄉主體民族,彝族能歌善舞,男女老少都喜歡唱山歌,流行的舞蹈有跳笙、三跺腳、拖慢步、龍擺尾等。常用的樂器有三弦、笛子、口弦等,往往邊奏樂器邊……[詳細]

18、景谷傣族佛寺建筑群

景谷傣族佛寺建筑群主要指勐臥佛寺雙塔、遷糯佛寺、芒島佛寺。勐臥佛寺雙塔俗稱“樹包塔·塔包樹”,處于距縣城1公里的威遠鎮威遠村大寨。建于明末清初的“樹包塔、塔包樹”塔剎已被菩提樹包裹于塔中,菩提樹枝葉繁茂,樹冠高約25米,樹干直徑2米,以其粗壯根莖將整個佛塔纏繞,緊緊地把塔身包裹在其中,塔身刻有佛傳故事、民間傳說、動植物花卉等石刻浮雕,是景谷獨有的人文與自然相融合的奇觀,數百年來吸引著廣大的南傳佛教信徒和國內外賓客、專家學者的關注,在東南亞一帶富有盛名。遷糯佛寺為傣族南傳佛教寺院,始建于公元1778年,歷經230余年保存至今。建筑風格融傣、漢、當地民族文化和典型的東南亞小乘佛教建筑特點,精美的彩繪、精湛的雕刻的藝術展現其中。位于永平鎮遷糯村的古老佛寺,目前還保存著多部200多年古老經書、貝葉經……[詳細]

19、上城佛寺

上城佛寺上城佛寺,又名景兒(傣語,意為龍城佛寺),位于云南省孟連縣孟連鎮。坐落在金山上,緊靠龍血樹群落,是娜允傣族古城的一個重要組成部分,相傳,寺內有一石洞與南壘河的龍潭相連,因龍潭中的龍經常沿此通道來佛寺聽經布道,接受香火洗禮,又得名“龍緬寺”。佛寺具有較高的聲譽,是土司時期土司家族的專用佛寺,國內外高僧到孟連相訪通常都要到這里居住。今天,這里成了上座部佛教教徒從事佛寺活動的場所,是傣族文化、藝術、民風、民俗的傳播中心,也是傣族的文化經典、民間藝術及建筑風格的重要收集地和展示廳。上城佛寺建于1868年,占地5000多平方米,由佛殿、僧房、大門、引廊、經亭、金塔、銀塔組成,主體建筑佛殿為歇山頂三重檐外廊式土木結構,共有56棵圓柱呈8排對稱排列,各柱、枋、梁、檐檁都有用金粉貼印的多種花卉、動物……[詳細]

20、南鯨山文筆塔

南鯨山文筆塔南鯨山文筆塔,位于景東彝族自治縣文井鎮文華村南鯨山上,建于清康熙年間(1662--1772)的四方形密植式九級空心磚塔,即文筆塔,塔高21米,底邊寬6.9米,塔底層北面留門,塔身往上逐級收小,每層塔身正中均有佛完,九級塔檐均從塔身上疊澀挑出,塔檐呈凹曲弧線,檐下嵌出菱角牙子,有西安小雁塔的風格。此塔原有涪康熙年問碑記一塊,記述建筑經過。塔保存完好,具有歷史藝術價值。南鯨山文筆塔經歷了數百年的風雨蒼桑和數次地震,依然聳立1986年8月,景東縣人民政府公布為縣級文物保護單位。建筑南鯨山文筆塔據傳原因有二:一是因南鯨山脈直往川河中心伸長,漸漸有與河西文板山脈相銜之勢,因恐東西兩山相連后堵住川河,將給文井一帶帶來災難,建塔以鎮山脈,使其不能向川河中央伸延;其二,相傳在元代時,文華一帶缺少……[詳細]