曲靖市文物古跡介紹

云南省 會澤縣 宣威市 陸良縣 羅平縣 麒麟區 富源縣 沾益區 馬龍區 師宗縣 曲靖市文物古跡 曲靖市紅色旅游 曲靖市名人故居 4A景區 曲靖市十大景點 全部 曲靖市特產 曲靖市美食 曲靖市地名網 曲靖市名人 [移動版]

121、響水河電站

響水河電站位于富源縣黃泥河鎮新寨村東2000米處的塊澤河支流響水河北岸峽谷地帶。水電站坐北向南,由機房、辦公樓、發電機組組成,占地面積740平方米。機房,單檐懸山頂抬梁式磚木結構。正門上方用混凝土鑲嵌右起左行橫書“響水河電站”5字。發電機組為水輪式發電機組,1972年從昆明石龍壩電廠引進。機組本身為1910年石龍壩電廠從德國西門子公司購置的2臺240千瓦機組之一。機組年發電量20萬度。水電站始建于1972年。1974年竣工投入使用時為二級站,裝機容量240千瓦。1979年擴建二級機房。1987年擴建一級機房,現年發電量為5000千瓦。水電站使用的1910年德國西門子水輪式發電機組,歷經百余年,現仍正常運行,極為珍貴,對研究我國早期水力發電事業有著重要的歷史價值。2000年4月,富源縣人民政府……[詳細]

122、孫渡故居

孫渡故居位于陸良縣三岔河鎮劉良村委會新莊村南500米處。建筑坐東向西,由門樓、倒座、廂房、正廳組成二進四合院,占地面積734.4平方米。建筑均為重檐硬山頂穿斗式土木結構。正廳6開間,通面闊19米、進深7米。倒座6開間,通面闊19米、進深7.8米。門樓、過廳及廂房各3間,通面闊9.6米、進深4.2米。建筑雕花精美,明間為雙層掛枋,雕有各種“花木鳥獸”等圖案。耍頭為“八角含珠龍頭”,正廳前石柱礎上刻有詩詞2首,廂房板壁上陰刻有“貴陽警察廳長”等字樣。故居建于清末,由孫渡父親孫少華所建。1950年被分給當地群眾居住。20世紀60年代“文革-”期間部分雕花和屋墻體被破壞。2017年地方政府籌資修繕孫渡故居,并布置陳列“抗日名將——孫渡紀念館”,供游人參觀。2019年8月,陸良縣人民政府公布為第四批文……[詳細]

123、茨營奤山墓群

茨營奤山墓群位于曲靖市麒麟區茨營鎮吳官村委會奤山村東部緊鄰龍潭河北岸。墓群南北長54米、東西寬28米,面積約1512平方米。墓群為1982年第二次全國文物普查時發現。1976年挖修龍潭河時墓地遭到破壞,面積約1500平方米。期間挖出約40千克青銅器,以兵器為多,包括箭鏃、戈等,生產工具有青銅斧、鋤等,出土器物均被賣到當地供銷社。墓地現存遺存呈長方形,東南端緊鄰龍潭河。墓地地層堆積厚度約3米。在墓地東南部斷面處,墓地文化層堆積清晰可見,從采集到的器物初步判斷奤山墓群為一處漢代墓地。奤山墓群是曲靖盆地重要的漢代文化遺存之一,具有重要的歷史、科學價值,為了解秦漢時期曲靖人類社會、經濟等方面的情況提供了重要的證據。2005年6月,曲靖市麒麟區人民政府公布為第一批文物保護單位。……[詳細]

124、黃泥河革命烈士紀念塔

黃泥河革命烈士紀念塔位于富源縣黃泥河鎮東北200米處。紀念塔坐南向北,占地面積20平方米。塔由塔基和塔身組成,通高約9米。塔基呈正方形,用4根高2.8米的鋼筋混凝土澆筑的方柱支撐,塔基四面鑲大理石基面,邊寬1.6米、高0.86米。分別刻烈士塔墓志、建塔說明及207位紅軍長征中和解放戰爭中犧牲的革命烈士英名錄。塔基四面邊緣均行書陰刻楹聯各1副,東面為“喜度今日春風暖,勿忘當年冬雪寒”;南面為“功在人民千秋頌,血濺疆場百世揚”;西面為“玉碑唯盡英雄跡,金塔永彰忠魂芳”;北面為“鐵血虎膽天地動,偉績殊勛金碧煌”。由塔基拾13級臺階直達塔身。塔身為方柱體,設塔剎式寶頂。塔身高6.36米,四面均有直行楷書陰刻文字。東面刻“除奸蕩穢光華昭日月”;西面刻“革命烈士永垂不朽”;北面刻“衛國保家浩氣震乾坤”。……[詳細]

125、任學源烈士故居

任學源烈士故居位于羅平縣鐘山鄉狗街村。故居坐西北向東南,由照壁、耳房、正房組成三房一照壁合院,占地面積554.4平方米。正房,單檐懸山頂穿斗式石木結構,一底一樓。7開間,通面闊31.4米、進深5.6米、高7.5米。屋頂正中翹起,青色筒板瓦屋面,屋面前短后長,后墻上下每層建筑各間開一窗。一樓明間設通道。前有2級臺階。二樓前檐下設木質走廊。耳房,左右對稱,原為石木結構,因損毀嚴重,重建于1990年,現為磚混結構,一底一樓,石質墻體。3開間,通面闊15米、進深5.9米、高3米。二樓設走廊,與正房二樓走廊連通,形成“走馬串角樓”。房頂四周設水泥柱護欄。照壁,高2.5米、長29米、厚為0.55米,混凝土澆灌。照壁正部開設大門1道。故居始建于中華民國37年(1948)。2012年10月,羅平縣人民政府公……[詳細]

126、二至三疊紀富源雨汪貴州龍化石

位于富源縣十八連山鎮華畢村委會區域內。遺址發現于 20世紀70年代末期。貴州龍化石主要分布在祭羊山、姚家屋基、天生橋、螞蟻溝等8個自然村境內,總占地面積約5平方千米。貴州龍化石形成于三疊紀時期,距今2.3億年,為三疊紀時代海洋爬行類動物化石,全稱為“雨汪胡氏貴州龍化石”,因這類化石最早為1957年中科院胡承志在貴州頂效發現而得名。至今發現的貴州龍化石有很多種類,有陸生和水生的,也有水陸兩棲的,形似現代大型蜥蜴。與之相伴生的種類還有海百合、海葵、海菊以及多種魚類化石。雨汪貴州龍化石遺址對中生代時期富源境內的地形地貌有重要的研究價值,遺址所出土的生物化石數量很大,對研究海洋生物類型以及生物的進化、發展、演變有重要的學術參考價值。 2000年4月,富源縣人民政府公布為第三批文物保護單位。……[詳細]

127、車心口戰斗遺址

位于富源縣墨紅鎮三臺村委會糯崗村車心口山頂部。車心口地勢險要,綿延起伏,南接冷嘴子山、深沖、朝陽箐,北連起垴坪子山、尖山、朝陽箐山。面積約3000平方米。山上植被繁茂,山頂丫口有元代鋪設的古驛道從中穿過,屬易守難攻之地。1935年4月25日,中國工農紅軍一方面軍第一軍團入滇由這條古驛道進入車心口山,與前來阻擊的國民黨李嵩獨立團進行了激烈的戰斗,經過6小時的激戰,紅軍全殲敵軍,取得勝利,為順利通過云南,北渡金沙江創造了有利條件。此戰斗遺址面積較大,整座山都留下紅軍戰斗的足跡。2000年以來,由于當地政府封山育林,故當年紅軍戰斗痕跡已被茂密的植被所覆蓋。遺址有一定的歷史價值和紀念意義。2011年6月,富源縣人民政府公布為第四批文物保護單位。2020年7月,曲靖市人民政府公布為第三批文物保護單位。……[詳細]

128、劉堯民故居

劉堯民故居位于會澤縣古城街道堂瑯社區二組東內街105號院內。故居坐南向北,由大門、東西廂房、過廳、東書房、正廳組成二進四合院,占地面積695.48平方米。大門,土木結構。通面闊2.89米、進深0.8米。東西廂房,單檐硬山頂抬梁式土木結構建筑,2開間,通面闊8.1米、進深3.05米。過廳,單檐硬山頂穿斗式土木結構。2開間。通面闊12.8米、進深9米。東書房,單檐硬山頂土木結構,2開間。通面闊8米、進深4.1米。正廳,單檐硬山頂穿斗式土木結構。3開間,通面闊12米、進深11.05米。劉堯民故居建于清代,是劉堯民童年居住的地方。20世紀50年代,劉堯民故居劃歸會澤縣民政局管理使用,故居對研究劉堯民生平事跡有較高的價值。1999年11月,會澤縣人民政府公布為第四批文物保護單位。……[詳細]

129、烏龍募東川土府城遺址

烏龍募東川土府城遺址位于會澤縣金鐘街道龍潭社區烏龍募村南的緩坡耕地內。遺址南北長約450米、東西寬約380米,面積約17.1萬平方米。城址內現已被建房或辟為耕地,但殘存的城墻遺跡和殘磚、碎瓦隱約可見,當地群眾稱為老城墻。遺址西南300米處為馬鞍山,山上曾駐扎過軍隊,稱之為“老營盤”。這與明嘉靖《四川總志·卷四》“西南馬鞍山,府舊治在焉,后尋移萬額山之南”(今金鐘水城村)的記載相吻合。根據多次調查發現和收集到的實物資料分析,烏龍募城址早期始建年代是否與西漢武帝建元六年(公元前135)設堂狼縣城址有關,尚有待進一步考證。但城址于明代早期曾作為東川府城治所當屬無疑。城址對研究元、明時期乃至漢代堂狼縣歷史有著重要的價值。 1995年7月,會澤縣人民政府公布為第三批文物保護單位。……[詳細]

130、萬壽寺遺址

萬壽寺遺址位于曲靖市馬龍區馬過河鎮中和村西100米的小團山頂部圓形臺地上。山頂呈圓形臺地,占地面積約900平方米。遺址內現僅存東部、西北部殘墻各一段。東部殘墻殘長10米、殘高2米,西北部殘墻殘長4米、殘高2.5米。小團山村為原公安寺所在地,村中遺存一個地窖,道路旁還有部分石礎。據中華民國6年(1917)《續修馬龍州志》記載:“萬壽寺即在和山,山分上院下院。明時,上為高真觀,下為公安寺,皆道院也。后嵩明州州同趙氏父子修建。”由此可知,萬壽寺又名高真觀,乃道教建筑,始建于明嘉靖二十九年(1550),嵩明州州同趙昂之、趙應鵬督工建造。1945年因周邊竹林失火,寺廟被毀。萬壽寺遺址對研究馬龍明清時期民風民俗、宗教情況具有一定價值。2002年7月,馬龍縣人民政府公布為第三批文物保護單位。……[詳細]

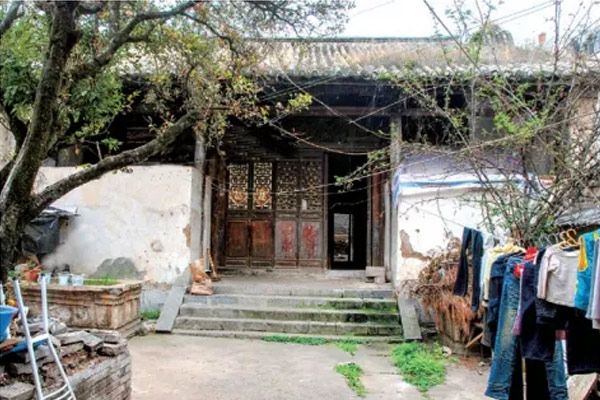

131、西內街章氏住宅

西內街章氏住宅位于會澤縣古城街道豐樂社區十六組西內街西段北側25米處。地理坐標為:北緯26°24′58.0″、東經103°17′42.0″,海拔2126米。建筑坐西向東,由大門、過廳、正廳、南北書房組成四合院布局,占地面積434.15平方米。大門于過廳正中開門。過廳,單檐硬山頂抬梁式土木結構建筑。3開間,通面闊14.79米、進深6.2米。南北書房,單檐硬山頂穿斗式土木結構。2開間,通面闊7.63米、進深3.07米。正廳,重檐硬山頂穿斗式土木結構。3開間,通面闊11.5米、進深9.87米。正房木構件雕工精美。住宅始建于清雍正年間(1723~1735),一直由章氏后裔管理居住。保存狀況較差。住宅是會澤清代早期民居建筑的典范。1999年11月,會澤縣人民政府公布為第四批文物保護單位。……[詳細]

132、施莉俠故居

施莉俠故居位于會澤縣娜姑鎮樂里村委會大村子內。建筑坐東北向西南,分別由照壁、過廳、廂房、正廳、配房組成傳統四合五天井合院布局,占地面積973.63平方米。大門、過廳、廂房、正廳均為單檐硬山頂穿斗式土木結構,一樓一底。大門通面闊3.3米、進深5.44米。正廳3間,通面闊13.65米、進深9.4米。過廳3間,通面闊11.9米、進深4.88米。東西廂房各3間,通面闊9.75米、進深6.37米。建筑格扇窗制作精細。正廳柱礎為素面四方體八棱柱;廂房柱礎均為鼓形柱。一個為八棱開光,另一個為浮雕蓮花纏枝,做工精細。故居始建于中華民國6年(1917),為施光燦所建,是施莉俠童年居住的地方。2008年局部做過修葺,具有一定的歷史與紀念價值。2011年12月,會澤縣人民政府公布為第七批文物保護單位。……[詳細]

133、姬家小城遺址

姬家小城遺址位于宣威市田壩鎮龍家村委會樂肥座村西北面600米處的山頂上。為南北向,分布面積約1000平方米,分為南、北兩個部分。城南面和東面均為房屋建筑,應為主要居住生活區,地面建筑已毀,但大多數房屋基址仍然保存完整;北面由于地表不平整,故均為形狀各異的石灰石板,應為古城的休閑區或花園。整個古城因地勢而建,大部分均為懸崖,僅在缺口處或平緩處用五面石灰石支砌圍墻。遺址南面入口為一條寬約5米、長約40米的砂石道路,路面平直,是進入小城的唯一通道。城南邊開鑿有1口圓形石灰石巨型水缸,供全城飲水。據調查,小城為當地姬姓土司所建,據清道光《宣威州志·土司傳》等相關地方文獻記載,小城當建于清代初期至清雍正改土歸流時期。2013年4月,宣威市人民政府公布為第二批文物保護單位。……[詳細]

134、可渡武廟遺址

可渡武廟遺址位于宣威市楊柳鎮可渡村委會舊城村東門北面小山山腳。武廟坐北向南,由正殿、廂房及戲樓組成,占地907.54平方米。正殿為2層土木結構建筑。3開間,通面闊13.65米,明間通面闊4.65米,左右次間通面闊4.5米、進深8.3米。正殿前兩側建東、西廂房。戲樓建于武廟前地勢較低的另一臺地上,穿過戲樓明間通道,上10余級臺階,即至武廟正殿及廂房所組成的院落。武廟當時供奉有關公、周倉、關平及牛王、馬王等造像。戲樓于清朝末期被毀,建筑樣式不清。武廟被辟為舊城小學,后東、西廂房亦被毀。現正殿基址之上是后來重新翻修過的建筑,為單檐懸山頂穿斗式木結構建筑,遺址整個平面布局結構并未發生改變。整棟建筑布局緊湊,結構合理。2013年4月,宣威市人民政府公布為第二批文物保護單位。……[詳細]

135、沾益州土司遺址

沾益州土司遺址位于宣威市宛水街道辦事處新文居委會河東營社區東面100米處的營盤山山頂。營址為橢圓形,東西寬195米、南北長310米,占地4萬平方米,視野開闊,居高臨下,便于集散。據地方文獻記載:元代初期安氏先祖安舉宗立功受封后,宣威、富源、沾益等廣闊范圍逐漸成為安氏土司的統治范圍。為維護對當地的統治,安氏土司共設立了四十八營火,此處便是總營所在。中華民國《宣威縣志稿》記載,營址建于明萬歷末期,有“土州營寨,坐石龍山,險阻四塞,界滇黔之交, 所部四十八營火”的記載。營址對研究元明時期沾益州土司活動情況及其軍事狀況有著重要的歷史價值。2013年4月,宣威市人民政府公布為第二批文物保護單位。2020年7月,作為河東營沾益州遺存的組成部分,曲靖市人民政府公布為第三批文物保護單位。……[詳細]

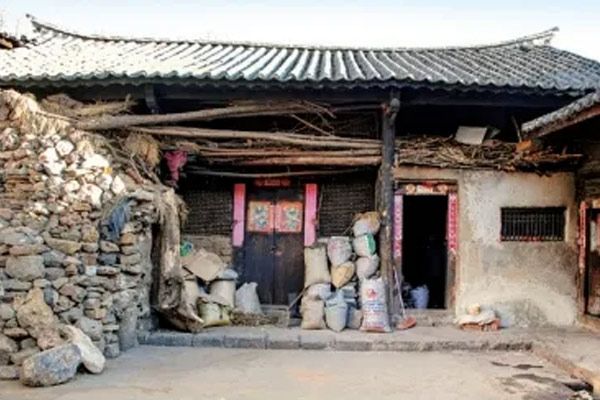

136、盈倉街任氏軍門府

盈倉街任氏軍門府位于會澤縣古城街道盈倉社區第五村民小組義通河東側約40米處的村中。建筑坐西南向東北,由大門、東西廂房、正廳組成建筑群,占地面積605平方米。大門為方形木門,頂部殘損嚴重。東西廂房,懸山頂抬梁式土木結構建筑。2開間,通面闊6.7米、進深5.6米。正廳,重檐懸山頂穿斗式土木結構建筑。3開間,通面闊11.5米、進深9.8米。正廳二樓置木質回欄。盈倉街軍門府始建于清代中期,由任氏族人所建。任氏先祖任仕斌,行伍出身,清末出師滇黔,因軍功升任貴州都勻協副將,軍機記名為“簡房提督”。20世紀50年代土地改革期間,建筑劃歸為城市公房和多名農戶居住。任氏軍門府為研究清代會澤傳統民居建筑提供了重要的實物資料。1999年11月,會澤縣人民政府公布為第四批文物保護單位。……[詳細]

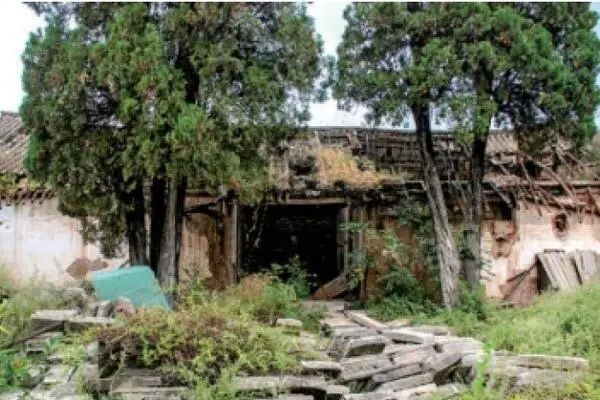

137、靈璧路張圣宮

位于會澤縣古城街道堂瑯社區七組滇北電力實業公司院內。建筑坐南向北,建筑由過廳、東西耳房、東西廂房、正殿組成,占地面積1256.97平方米。過廳,單檐硬山頂穿斗式土木結構建筑。3開間,通面闊18.05米、進深6.6米。東西耳房,單檐硬山頂抬梁式土木結構建筑。通面闊6.63米、進深3.9米。東西廂房,單檐硬山頂穿斗式土木結構建筑。3開間,通面闊11.85米、進深7.4米。正殿,單檐硬山頂抬梁式土木結構建筑。3開間,通面闊14.65米、進深10.9米。靈璧路張圣宮始建于清代中期。1960年,由滇北電力實業公司使用。山門、前殿被毀,現存建筑保存完好。張圣宮是會澤眾多會館、寺廟的重要組成部分。1999年11月,會澤縣人民政府公布為第四批文物保護單位。……[詳細]

138、冒水洞村方家橋

位于陸良縣活水鄉活水村委會冒水洞村東500米處。橋東西橫跨篆長河上。橋為青石拱券縱聯砌筑,2孔。全長30米、寬4.15米。2孔跨徑相同,跨度均為6.75米。橋采用縱聯拱圓砌置法,方形石灰巖石修建。圖片橋具體修建時間不詳,從建筑樣式及風格分析,應為清代初期。據中華民國《陸良縣志稿》記載:“方家橋,在治東一百三十里。相傳,方氏兄弟析爨,存余金,互讓不受,父以此建修。又名冒水洞橋。”方家橋是清代早期至中華民國時期連接陸良東南部至羅平的重要交通橋梁。1965年,當地在此建水電站,在橋西北側增建了橋墩及閘槽。方家橋對研究清代橋梁建造技藝提供了實物資料。2006年11月,陸良縣人民政府公布為第二批文物保護單位。……[詳細]

139、蘇家坡墓地

蘇家坡墓地位于宣威市鳳凰街道朱屯村委會蘇家坡村第九村民小組村中心的緩坡地帶上。墓地依地勢由東向西隨整個緩坡地帶分布,總面積約為15000平方米。1992年當地村民建房時挖出2件青銅鍪和少量五銖錢。由于五銖錢銹蝕嚴重,無法考證具體年代。2005年5月,村民在建設沼氣池時又在出土青銅鍪的地點附近挖出了陶罐等器物。根據采集的出土器物判斷,蘇家坡墓地為一處漢代墓地。蘇家坡墓地與朱屯墓地相距約1000米,兩者之間是否存在著一定聯系,有待今后的進一步工作確定。蘇家坡墓地面積大,所處位置特殊,從采集到的器物分析,具有較高的歷史價值,為研究古--古學文化區域分布提供了重要的證據。2013年4月,宣威市人民政府公布為第二批文物保護單位。……[詳細]

140、三寶城址

位于曲靖市麒麟區三寶街道三寶居委會。城址分內城和外城。內城略呈圓形,位置高于外城,當地人俗稱倉臺;外城現存夯土墻長約900余米、高1.5米。內、外城均設寬約10米的護城壕溝。文物工作者在內城中發現有繩紋瓦片和宋代火葬墓葬具——火葬罐。在古城的周圍還有與之同一時代的繩紋瓦片,在東部約770米處的銀子山遺址,也同樣發現繩紋瓦片和火葬罐。據清咸豐《南寧縣志》記載:(南)城于明洪武二十年(1387)大批南征軍留住屯田后又重新修筑,城池規模宏大,總占地約2平方千米,因此城在明代地處曲靖府城駐地南端,故又稱“南城”。經初步判斷,城址可能始建于漢代,堆積文化層發現的繩紋瓦片為東漢中晚期的遺物。2013年5月,曲靖市人民政府公布為第二批文物保護單位。……[詳細]