周口市文物古跡介紹

河南省 淮陽區 項城市 太康縣 鹿邑縣 西華縣 扶溝縣 川匯區 商水縣 沈丘縣 鄲城縣 周口市文物古跡 周口市紅色旅游 周口市名人故居 4A景區 周口市十大景點 全部 周口市特產 周口市美食 周口市地名網 周口市名人 [移動版]

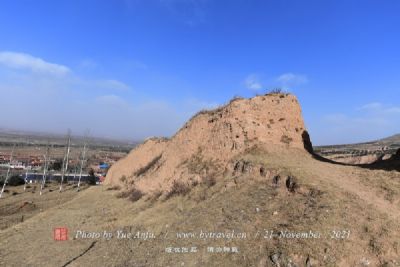

61、太康陵

太康陵位于太康縣城東南城關鎮王陵村西25米處,時代漢墓。2006年周口市人民政府公布為市級文物保護單位。太康陵高4米,周長約80米,歷來群眾傳說是夏太康帝陵。據史載,太康繼承父親啟的王位后,田獵無度,不理國政,過著淫侈的生活,引起夏民的不滿,東夷族首領有究氏后羿,得用夏民取代夏政,乘機西進,取代了太康的統治地位。太康逃至陽夏(今太康)筑城而居。后卒葬于此。此說無考,似有附會之處。1984年文物普查時,在陵區地表及墓冢封土內采集有漢代繩紋板瓦、筒瓦和幾何形圖案墓磚,另據當地群眾1969年在陵上挖掘時見地道,發現陵內有拱形磚券。由此可知此陵實為漢代古墓,陵前原有清乾隆五十一年立石碑一通,已毀。但作為古代墓葬,傳說中的太康陵還是很高的考古價值。……[詳細]

62、道源碑林

道源碑林,占地30畝,其總體布局形成了一個巨大的“如意”。如意是中國的傳統吉祥物,也是道教的重要法器。碑林分為暗、灰、水、明四個節間空間,分別代表了“體道”、“論德”、“守善”、“-”四個主題。以綠樹碑墻圍合成一個“暗”空間,表達了“體道”之初的迷茫;以一個“灰”色空間,表達體道之后的若有所得;以一個“藍”色水空間,表現了對老子“善”的理解;最后是一個“明”的大草坪空間,暗喻老子思想的傳播之路。碑林內主要有國內81位知名書法家書寫的《道德經》章句勒石豎立,整理勒刻了唐玄宗李隆基、宋徽宗趙佶、明太祖朱元璋、清世祖愛新覺羅福臨四位皇帝所注的《道德經序》,以及整理刻繪了老子圣跡圖和唐朝著名畫家吳道子所畫的老子全身石碑雕像。……[詳細]

63、盤古寨遺址

盤古寨遺址位于西華縣城東北20公里的東夏亭鎮木崗寺村。據傳,中國神話中開天辟地的始祖盤古葬于此地。該村古稱“盤古寨”,其遺址位于該村的東南。因歷代洪水攜帶泥土圍寨淤積,致使原村寨變為洼地,寨內居民陸續遷出。而今該遺址呈現一片水潭,面積約有十余畝。村東有盤古墓遺址,南北2500米,東西500米。因黃河多次泛濫,墓冢早淤為平地。墓旁有“盤古井”,歷年洪水暴雨未曾灌滿,現淤為凹坑。多年前,這里發掘出宋代“盤古寨”匾額磚雕,已被收藏。因該村古時有盤古墓崗,又有百畝寺院(已廢),故后來名曰“墓崗寺”。又因村名帶“墓”字被認為不吉祥,后改名“木崗寺”延續至今。古代,這里是歷代先民和帝王的拜祖祭祀中心之一,共和國建立前曾有百余通御祭碑刻遺存,后被毀廢。盤古寨遺址西距女媧城10公里,東距伏羲太昊陵30公里,……[詳細]

64、周口五谷臺

介紹:五谷臺,位于淮陽縣城東北5公里處,土臺高丈余,廣10畝,傳說是炎帝神農教民稼穡,播種五谷的地方。附近有神農井,為神農教民澆灌五谷而掘。神農時代,炎帝就教人種植五谷,以充腹饑,炎帝把谷粒分為五種,分別起名為稻、黍、稷、麥、菽、炎帝在這里興農事,知耕稼,種五谷,故為神農,成為我國傳統農業的創始人。神農還曾親嘗百草,發明草藥,為人治病,被尊為祖國醫藥的創始者。傳說炎帝神農在位140年,在巡視到長沙茶鄉時無疾而逝,終年168歲。炎帝神農“都于陳”,完成了從游獵至農業的偉大轉變,以淮陽為中心的黃淮大平地原當是中國農業的發源地,后人尊炎帝為“五帝”之首,當之無愧。地址:河南省周口市淮陽縣城東北5公里處電話:0394-2660040……[詳細]

65、軒村遺址

軒村遺址位于東經114°48′46.0″,北緯34°10′43.3″,海撥高度47.9米,太康縣城偏西北王集鄉西軒村軒村小學西側,圍地勢稍高,面積3200平方米。1989年太康縣人民政府公布為縣級文物保護單位。軒村遺址是一處龍山文化、商文化遺存,文化層厚1—3米。出土石器有石斧,陶器有甗、鼎、罐、碗、釜、盆等。陶質泥質灰陶居多,次為夾砂灰陶和泥質紅陶。紋飾有方格紋、籃紋、繩紋。現狀:遺址西北端因取土破壞嚴重,余皆保存完好。保護范圍:重點保護區以遺址上的地下筒形白灰標志(深1.5米)為坐標占,向東西各40米,向南22米,向北30米。一般保護區以重點保護區線為基線向四周擴展20米。……[詳細]

66、五子臺遺址

五子臺遺址位于東經114°38′07.7″,北緯34°07′06.3″,海撥高度62.4米,太康縣西常營鎮五子王村西北200米處。原臺較高,困黃水游沒,臺已基本平正。面積1500平方米。1989年太康縣人民政府公布為縣級文物保護單位。五子臺遺址文化層厚0.5-1.5米。出土遺物有甗、罐、鬲、釜、甕等。陶質為夾砂灰陶、夾砂紅陶、泥質灰陶、泥質紅陶。紋飾有粗繩紋、細繩紋。遺址屬商文化,春秋時代遺存。現狀:保存完好。保護范圍:重點保護區從遺址上的地下筒形白灰標志(深1.5米)為座標點,向東、西各32米,向南、北各35米。一般保護區以重點保護區線為基線向四周擴展30米。……[詳細]

67、隱藏寺遺址

隱藏寺遺址位于東經114°45′25.1″,北緯34°11′37.3″,海撥高度53.9米,太康縣城東北馬頭鎮隱藏寺村西西南300米處,面積約1.7萬平方米。1989年太康縣人民政府公布為縣級文物保護單位。隱藏寺遺址是一處商代遺址,文化層厚1米。出土遺物有罐、鬲、釜、盆。陶質泥灰陶居多,泥質紅陶次之。紋飾有粗繩文、細繩紋。現狀:該遺址是北、中、南三個土崗,北土崗破壞嚴重,中、南兩個土崗保存完整。保護范圍:重點保護區以中土崗上的地下筒形白灰標志為座標點(深1.5米)向東64米至南北大路,向西64米,向南264米,向北159米。一般保護區以重點保護區線為基線向四周擴展30米。……[詳細]

68、扶樂城漢墓

扶樂城漢墓位于東經114°39′59.9″,北緯34°08′46.7″,海撥高度54.4米,太康縣城西清集鄉扶樂城東北1公里處,東距孔莊400米,北距311國道300米。面積713平方米。1989年太康縣人民政府公布為縣級文物保護單位。扶樂城漢墓高3米,周長100多米,為砂礓土堆積而成。封土內有殘磚出土,一側飾幾何形圖案。據《太康縣志》扶樂城為西漢故縣,東漢光武時封劉隆為扶樂候。由此可知,扶樂城漢墓當時是皇室墓葬。現狀:保存完好。保護范圍:以墓封土邊沿以外20米為重點保護區。一般保護區以重點保護區線為基線向四周擴展20米。……[詳細]

69、固陵遺址

固陵遺址固陵位于縣城西北12.5公里,即柳林。據考證,固陵故城宋后被黃河水沖沒。1958年群眾打井時,曾發現在7米以下有瓦罐,還挖出棵桑樹,直徑約0.7米,高約2米許。足以說明七米以下尚有遺跡可考。《史記·項羽本紀》載:“至固陵,而信越之兵不會”。《漢書·高帝紀》載:“五年冬十月,漢王追項羽至陽夏南止軍、與齊王信、魏相國越期會擊楚,至固陵不會”。《元和郡縣圖志》載:“項羽敗,南走固陵,此也。”考古證實,今淮陽縣境西北柳林,秦漢時為固陵。該故城長1200米、寬240米,分南、中、北三寨,每寨均有城門。柳林附近有固陵溝。此處即為歷史上著名的“固陵之戰”的古戰場。……[詳細]

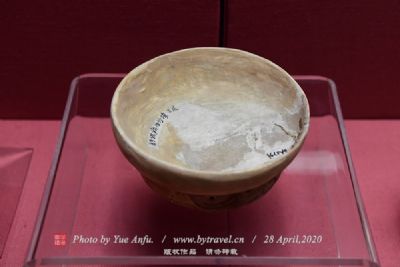

70、鹿邑武莊遺址

武莊遺址位于鹿邑縣城南10公里的王皮溜鄉馬莊行政村武莊村北。這里是一處孤堆型遺址,東西長約300米,南北約250米。近代曾在其上建廟,人稱“梅閆寺”。遺址東,北有一古河道環繞,俗稱“運糧河”現已湮滅,遺址北不遠有白溝河,南有清水河,均為淮河支流。武莊遺址為87年河南文物考古研究所調查時發現。1990年春為配合蘇、魯、豫、皖相鄰地區古文化研究課題的開展進行了發掘。發掘面積450平方米,發現晚期墓葬十余座和一批新石器時代的遺跡,遺物。武莊遺址是一處新石器時代較早時期遺址。發現了一批文化遺跡和遺物,從而豐富了我們對淮河流域史前考古學文化面貌的認識。……[詳細]

71、陸城遺址

陸城遺址位于縣城西南里陸城村后。清乾隆《西華縣志》載:“陸城乃栗陸氏故都”。查《辭源》:“栗陸傳為古帝名在女媧氏之后”。當地群眾傳說是商、周時喂養菜鹿之所。明末地方士紳為了防御李白成起義軍又筑起土寨。因“鹿、陸”諧音后人互用相沿至今。遺址為方形突出地面的土崗。東部最高部有米中間和西部為米。南北長米東西寬米總面積為萬平方米。四壁陡峭周圍有濠溝。從濠溝外沿斷層看層次清晰皆是灰土有貝殼、獸骨、鹿角、石器、陶器和紅燒土等文化遺物。文化內涵以仰韶、龍山文化為主兼有少量的大汶口、商、周文化因素。對研究新石器時代文化和探索夏文化有重要的價值。已定為省級重點文物保護單位。……[詳細]

72、鄧禹臺遺址

鄧禹臺遺址位于東經114°41′14.2″,北緯34°10′06.5″,海撥高度79.9米,太康縣城西北19公里的清集鄉鄧禹臺村東北角。遺址是一圓形土堆,總面積410平方米。1989年太康縣人民政府公布為縣級文物保護單位。鄧禹臺遺址文化層厚1.5米,是一處龍山文化春秋時代遺址。遺物有甗、鼎、豆、器蓋、罐、釜等。陶質為泥質和夾砂灰陶,泥質紅陶次之。紡飾有籃紋、細繩紋。現狀:保存較為完整。保護范圍:重點保護區以遺址的地下筒形白灰標志(深1.5米)為坐標點向東西各10米,北各12米。一般保護區以重點保護區線為基線向四周擴展20米。……[詳細]

73、大牟寺遺址

大牟寺遺址位于太康縣城東北25公里的馬頭鎮大牟寺村南,面積約500平方米。1989年太康縣人民政府頌為縣級文物保護單位。遺址上原有一座寺院,寺內塑有釋迦牟尼銅大佛一尊,故名大牟寺。寺院后面的村莊也因此叫大牟寺村。遺址原高大,現為可耕地。遺物較少,只在灰土較多的地方采集到6片陶片。屬龍山文化的3片,屬春秋時代的3片。陶質為泥質灰陶和泥質紅陶,紋飾為籃紋和細繩紋。現狀:破壞嚴重。保護范圍:重點保護區以遺址中心的地下筒形白灰標志(深1.5米),向東、西各15米,向南北各13米。一般保護區以重點保護區線為基線向四周擴展10米。……[詳細]

74、謝安曾祖陵園

謝安曾祖陵園位于太康縣城南30公里老冢鎮謝家堂(謝堂)村內,占地5公傾,園內有中華謝氏陵園碑亭、松柏林等。2006年周口市人民政府公布為市級文物保護單位。東晉名相謝安曾祖謝纘,曾任魏國的典農中郎將,后卒于洛陽任上,死后由其子謝衡扶柩歸葬于陳郡陽夏(今太康)謝家堂村。現存宋碑、明代譜系碑和大唐廣明元年木、本、水、源《謝氏祖譜》,對研究謝氏源流、世系、宗族文化有很高的價值。謝堂有太傅府九十九座樓宇、祠堂的樓基遺址、澆花井、飲馬井,出土有漢至清代遺物漢磚、銅盒、陶罐、陶盆,對研究銅冶煉鑄造等有重要的科學價值。……[詳細]

75、太康霸王臺遺址

霸王臺遺址位于東經114°50′23.8″,北緯34°06′04.7″,海撥高度27.2米,太康縣城西北3公里的霸王臺村內。遺址北高南低,面積2.3萬平方米。1989年太康縣人民政府公布為縣級文物保護單位。霸王臺遺址文化層厚0.5-2米。發現遺物有豆、甕、鬲、釜、罐、小口尊、陶紋輪等。陶質為泥質紅陶和泥質灰陶。紋飾為粗繩紋和細繩紋。屬商文化遺址。現狀:保存完好。保護范圍:重點保護區以該遺址標志為座標點,向東40米,向西120米,向南150米,向北15米。一般保護區以重點保護區線為基線向四周擴展20米。……[詳細]

76、槐寺遺址

槐寺遺址位于太康縣城東南22公里的符草樓鄉槐寺村內。2006年周口市人民政府公布為市級文物保護單位。槐寺遺址是一處高地,南北長152米,東西寬146米,面積約22200平方米。遺址東部文化層厚1.5米,中部和西部文化層厚達9米以上。中國社會科學院考古研究所洛陽工作隊,對槐寺遺址進行過調查。在遺址西部斷崖處,發現紅燒土居住面10余處,灰坑10余個。地面上陶器殘片很多,陶器紋飾以藍紋為主,方格紋次之。也有石器、骨器、蚌器。根據遺物的特征,確認槐寺遺址是一處龍山文化為主,也有少量大紋口、商周文化遺址。……[詳細]

77、臨蔡故城

臨蔡故城臨蔡故城位于縣城東北12.5公里(今臨蔡鄉政府所在地)。《河南通志》載:“漢光武帝與王莽相據,筑城臨蔡河(今老黑河古為蔡水),故名臨蔡城”。《隋書·地理志》載:“開皇元年(581年)陳郡改名宛丘。析置臨蔡縣。大業初(605年)置淮陽郡,并臨蔡縣入焉。”古城一高臺上,臺高6米多。現存城垣殘高2米至3米,東西寬211米,南北長240米,基本為方形。周有城壕,寬20米至30米,只有一南門曰同心門,城內有丁字形大街,南有火星廟,北有佛爺廟。經省、地、縣多次調查,根據出土文物特征,此城應建于戰國晚期。……[詳細]

78、端敏袁公祠

端敏袁公祠位于城內大同街路北(今縣-址)。是清同治皇帝詔為漕運總督袁甲三建。面積6600平方米,大門上原有“端敏袁公祠”匾額,門兩旁有高大石獅。院內西墻嵌有岳飛手書前、后出師表石刻37方。東側院堂屋3間,房前鑿有方塘,約33平方米,塘中以太湖石壘筑假山,塘南有聳翠亭。建殿堂3楹,正中筑1米高臺,硬山式建筑,灰筒瓦蓋頂,檐下為彩繪額枋、斗拱。臺前有石碑1通,立于清光緒二年(1876年)系袁舊部崔遷桂所立。“0”時期,原建筑多已拆除,今縣-院內僅存殿堂3楹、石碑1通。1988年列為縣級文物保護單位。……[詳細]