周口市文物古跡介紹

河南省 淮陽區 項城市 太康縣 鹿邑縣 西華縣 扶溝縣 川匯區 商水縣 沈丘縣 鄲城縣 周口市文物古跡 周口市紅色旅游 周口市名人故居 4A景區 周口市十大景點 全部 周口市特產 周口市美食 周口市地名網 周口市名人 [移動版]

41、陽城故城遺址

河南省重點文物保護單位陽城故城遺址。陽城故城遺址在今商水縣舒莊鄉的扶蘇村北,為秦朝末年中國第一次農民起義領袖陳勝的誕生地。該城由內城和外城組成,城墻由夯土筑建。外城東北部夯土墻現仍高出地面,長約200米,其余為間斷殘存。連接一起外城墻東西長800米,南北寬500米,城走向為一直線。城基部寬20米。內城東西分別距外城東西城墻各270米,北墻利用外城的北墻,每邊長250米。城內地面散布戰國秦漢時期的瓦礫很多。內城至今當地還俗稱“金鑾殿”。在內城東南角發現有“扶蘇司工”陶器殘底四件。據《史記。陳涉世家、正義》載:“陳涉,陽城人也。”“陽城河南府縣、又陳。”《漢書、地理志》記載陽城為汝南郡。后有人稱扶蘇城是因“陳涉起兵,自稱公子扶蘇,從人望也”而起,而實際還是陽城。扶蘇寺已無存,但扶蘇墓仍存。198……[詳細]

42、周口老君臺

老君臺,又名升仙臺,是明道宮建筑群中唯一現存的古建筑。1986年被列為河南省重點文物保護單位,2001年被國務院列為全國重點文物保護單位。黨和國家領導人曾到老君臺參觀考察。傳說老子就是在此臺上羽化升仙的,實際上,這座臺子是為紀念老子晚年在這里聚徒講學而修的,因為古人有筑壇講學的傳統。所以,老君臺是老子晚年傳播天下大道,宣講其“道法自然”、“無為而無不為”、“上善若水”、“尊道貴德”、“以百姓心為心”深邃思想的地方。鹿邑縣古縣志上這樣記載:“臺前有明道宮、太清壇,建于唐天寶二年,后毀于兵,元重建,清重修。澄清亭、文昌閣、迎禧殿等鱗次櫛比,先后毀于兵燹。”從史料記載看,至少在唐朝的天寶年間,就在老君臺周圍,為紀念老子當年聚徒講學、傳播天下大道的盛舉而大興土木。事實上,據專家考證,按中國秦漢時期建……[詳細]

43、淮陽雙冢遺址

雙冢遺址位于縣城東南王店鄉雙冢村北側,北距平糧臺古城址1.5公里,東臨蔡河,是一處含有龍山、二里頭、商文化遺址,1962年公布為縣級文物保護單位。現兩冢一高20米,一高16米,面積約5740平方米,系夯土筑成。冢下為范圍較廣的古文化遺址,面積約5.28萬平方米,平均文化層深度在5米左右。遺址內遺物豐富,冢東南有紅燒土房基面。是一處人口稠密,規模較大的古代村落遺址。1972年后,出土有陶紡輪、陶網墜、石鏟、石斧、石錛,并發現有大量的鹿角、蚌殼、豬、羊、狗、牛的骨骼。陶器殘片能看出器形的有:龍山文化時期缽形鼎、侈口甗等;二里頭文化時期的鼎、甗;商代大口尊、卷沿甕等。民國5年(1916年)《淮陽縣志》載:“雙冢在城東南十二里,二冢相連,高約六七丈。春秋時,陳女適魏莊公,生孝伯,蚤死,其娣戴媯生桓公……[詳細]

44、通滿寺冢

通滿寺冢位于太康縣城東南13公里的馬廠鎮西北角后陳行政村與黃莊行政村之間。東西長266米,南北寬139米,2006年周口市人民政府公布為市級文物保護單位。通滿寺始建于唐貞觀年間,歷經宋、元、明、清各代不斷修茸。寺院座北朝南,有四大天王殿、彌勒佛殿、大雄寶殿、藏經樓、放生池。東西有廊房數十間及僧舍等占地人100余畝。院內蒼松翠柏,四周有圍墻環繞,四角有鐘樓,南面和大門口對面有一高閣。紅墻黃瓦,房檐四角凌空欲飛。殿內諸佛金像,端坐蓮臺,栩栩如生。常住僧人數十名,各方信眾前來焚香拜佛絡繹不絕。至民國初年,軍閥混戰,通滿寺毀于兵燹,留一荒冢。冢內有五眼井,據村民反映,地下埋有很多石碑,散失于民間兩枚印章,一枚龍盤印,一枚釋迦牟尼佛印。文化革命中,后陳和黃莊兩個大隊,在冢上建一所小學。1993年由三民……[詳細]

45、玄元殿

玄元殿以鹿邑是天下李姓的發源地,李姓之根在鹿邑,唐朝開國皇帝李淵拜老子為始祖,尊老子生地鹿邑為其祖庭,并追封老子為“太上玄元皇帝”而得名。玄,是深奧之意。元,是始、初始之意。“玄元”亦寓意老子博大精深的思想是從這里孕育產生并發揚光大的。玄元殿歷史上就有,后來毀于兵火戰亂,目前這座恢宏的大殿是根據史料記載和考古發掘資料復建的。玄元殿內塑立有老子銅像,是當前海內外最大的老子青銅座像。這尊老子像,高7.6米,重8.6噸,連同底座一共重53噸,其神態亦人亦神。老子手拿如意鉤,衣帶飄逸,其上飾有仙鶴壽桃和商周青銅器上常用的變形龍紋,象征著老子“猶龍”,體現了老子作為一個哲學家、思想家、大智慧者的安詳飄逸神態。玄元殿兩側為兩個配殿,東側為紫極殿。唐時明道宮建筑群名為紫極宮,為紀念曾有的宮名,東配殿命名為……[詳細]

46、遇佛寺

遇佛寺,位于黃集鄉胡王村小李莊東側,距縣城15公里(臨蔡鎮東北3公里處)。遇佛寺始建于公元638年,由唐太宗李世民下旨修建。該寺也因李世民蒙觀世音菩薩搭救轉敗為勝感恩報恩御筆親題寺名而譽滿中原。一千多年來,遇佛寺一直是豫東佛教重地,香火旺盛,香客云集,來自四面八方的善男信女,有求而來,載譽而歸,觀世音菩薩在該寺享有至高無上的殊榮。抗日戰爭、解放戰爭時期,日寇、-匪軍摧毀了遇佛寺。1999年,自幼出家的釋妙穩大和尚辭別了修行幾十年的太白頂云臺禪寺,回到家鄉,重建遇佛寺。歷盡千辛萬苦,遇佛寺才得以重現昔日的輝煌,其功昭日月,德譽中原。遇佛寺宏偉壯觀、肅穆莊嚴、殿宇巍巍、金碧輝煌,走進禪院,但見香煙裊裊、經聲綿綿、佛樂聲聲、鐘鼓醒人,是豫東較為完美的佛教道場。釋妙穩方丈常年住持、傳經說法、廣結善緣……[詳細]

47、商高宗武丁陵

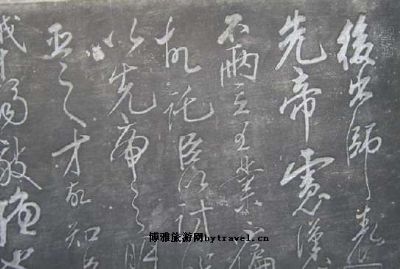

商高宗武丁陵位于河南省西華縣城東北15公里的田口鄉陵西村,系商代中興帝王武丁之陵寢,距今約3200年。武丁又稱商高宗,系商代22任國王。他治國有方,是商代鼎盛時期很有作為君主,堪稱一代明君。相傳武丁早年生活民間,知稼穡艱難,即位后志向遠大,思興復殷。后啟用賢人傅說、甘盤為相,國始大治,使商朝政治、經濟、軍事和文化發展達到鼎盛,成為了世界文明大國。據載,當年武丁從商都率群臣前來西華捕滅蝗災并體察民情,因積勞成疾病逝西華,葬于現址。古時的陵墓規模宏大,有載“望之如山”,為歷代帝王崇仰至祭。陵墓前原有廟宇陵園,陵后兩側分置高宗最器重的得力輔助丞相傅說、甘盤陵墓。因歷史上無數次黃河泛濫淤積和人為損壞,廟宇毀廢,僅留高宗主陵墓頂和散落古御祭碑刻數通被收藏。現存高宗主陵高約6米,長寬各百余米。商王高宗陵……[詳細]

現藏于市博物館,是項城市博物館重要文物之一。該碑是清末南陽鎮守使田作霖(項城田老家人)利用岳飛手書墨本諸葛亮《出師表》雙鉤刻石制碑。該碑刻共22塊刻石組成,此外還有一對聯刻石:“海為龍世界,天是鶴家鄉”,系清代大書法家鄧石如之手跡。當時由南陽運回項城田老家。項城市博物館于1982年征集保護。1984年在袁世凱行宮內(項城博物館)建《出師表》碑廊,占地140平方米,碑刻源于南宋抗金名將岳飛南下路過南陽諸葛亮武侯祠,給一老道寫的墨本。因戰亂墨本流失。被袁世凱步父袁保恒在陜西督辦軍務時收藏,田作霖借之刻石,題跋明確(其他同類碑刻均無跋),系用拓本雙溝刻石,故此碑刻極其珍貴。岳飛手書大草,蒼勁有力,一氣呵成,氣勢豪放曠達,經河南省文物專家鑒定為國家二級文物,河南省重點保護文物單位,項城市博物館之寶,……[詳細]

49、小白莊遺址

小白莊遺址位于縣城西南里小白莊村南。南北長米東西寬米總面積萬平方米。高出地面約米左右。北臨小白莊西部為漢代漓江故道南距潁河里東部是平原遺址保存尚好現為省級重點文物保護單位。該遺址文化層厚米。發現有紅燒土塊灰坑、獸骨、鹿角、蚌殼、石器、陶器。采集有石斧、磨光兩面刀還有鏟、鑿等。陶器以紅陶為主灰陶次之。除素面、磨光者外有弦紋、斜蘭紋、方格紋等。這里的鼎足種類較多有鴨咀形分足根有指窩和無指窩兩型。還有大型刻凹槽弓狀足鑿形足等。寬帶口沿器較多。器形有斂口缽鏤孔豆、紅陶小罐、磨光黑陶罐、灰陶高圈足盤寬沿盆、灰陶杯以及紅陶紡輪。此遺址包括仰韶文化、大汶口文化和龍山文化早、中、晚期三種不同文化。對研究河南境內的大汶口文化內涵、仰韶文化、龍山文化的關系及龍山文化各種類型的互相影響提供了可靠的資料。另外在遺址……[詳細]

50、劉崇墓

劉崇墓位于淮陽縣城北關環城路南側。1988年—11月由周口市文物考古管理所、淮陽縣博物館聯合發掘。為一座帶回廊的多室漢代磚古墓,有斜坡墓道,墓向東西向,東西長28.3米,南北寬18.2米。僅墓室占地面積就達515平方米,該墓由前室、后室、主室、左右耳室及四周回廊上七小室組成,墓室內壁有數種花紋磚堆砌,整個墓室猶如一座“地下迷宮”,是目前我國發現的最大的東漢磚石墓之一。墓門和主室用青石堆砌,墓門線刻卷草紋,其它墓室及回廊是由特制的16種不同形狀、不同花紋的磚砌成。有兩個墓室為穹隆頂,結構非常考究,專家們稱這種建筑方式在古墓中是罕見的。在燈光照耀下,可見回廊的不少壁磚上戳印有“安君壽壁”字樣。從墓葬型制看,墓主屬漢代諸侯王一級。據史料記載:東漢明帝遺詔封其子劉羨為陳王,永寧元年(120年),封安……[詳細]

51、東引燈塔

東引燈塔位于東引島東坡一方突出的岬角,列為三級古跡,建于清光緒三十(1904)年,工程由英國人設計,充滿十八世紀歐洲建筑風味!一旁附屬的房舍純白優雅,當地人稱為“東引別墅”!天氣晴朗時,燈塔前是觀日出的好地方。沿著石階步行至海邊,可見到兩尊霧炮,但目前已作廢。交通風向標1、前往東引有兩條途徑:一是從基隆搭臺馬輪直接抵達。二是搭乘立榮航空公司班機到達北竿機場後,再搭乘交通船到達南竿,從南竿福沃港搭船再前往東引島。(每日一班,時間隨潮水海象調整,馬祖日報有登載航報。)臺馬輪(基隆訂位):(02)24228267(02)24292117臺馬輪(東引訂位):(0836)76238馬祖連江航業航報:(0836)221932、島上無公車,計程車為此地主要交通工具。東引計程車行(0836)77188-9……[詳細]

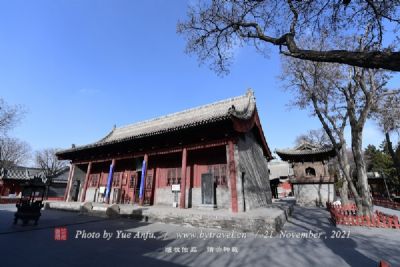

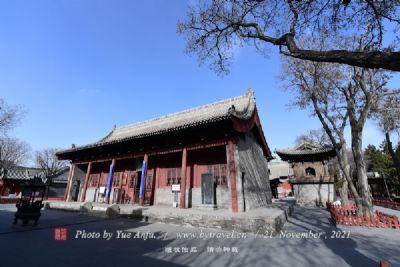

52、鹿邑太極殿

太極殿座落于邊長18.70米的方形平臺上,臺高0.55米,南面正中有石階三級通于臺上,階寬3.27米。臺前東西排列古柏三株。東株身高5.30米,胸圍2.70米;中株身高5.10米,胸圍2.70米;西株身高2.40米,胸圍0.75米,三樹根深葉茂,森然成景。臺階西側有鐵柱一根,地上高度為1.43米,周圍0.60米,傳為老君趕山鞭,與老君臺上的鐵柱相同。大殿面闊五間,進深三間,清代硬山造,黃色琉璃瓦頂。琉璃大脊,南龍北鳳,中置獸駝葫蘆寶瓶,兩端飾龍頭形大吻,上插劍把。垂脊飾仙人、小獸。檐下斗拱重昂五彩,象鼻形昂嘴。五架梁,有檐柱,覆盆式青石柱礎。格扇門窗。梁枋上彩繪依稀可辨。梁柱為徹上明造,無頂棚。特別是大殿的木構件,有部分與清代官制的營造做法制度不合,有鮮明的豫東地方特色和很高的藝術與歷史價值……[詳細]

53、箕子讀書臺

箕子是我國商代的一位富有正義感的政治家和文學家。他是商紂王的叔父,又是輔國文相,因不滿紂王-,被囚西華而筑臺夜讀。箕子讀書臺也是古老西華的象征。西華在唐代武德年間又名“箕城縣”。周武-商后,“釋箕子囚”,向箕子請教治國大綱《洪范九疇》,并欲用箕子為臣。箕子謝絕,先受命管理山東半島,后東渡朝鮮,成為朝鮮王國的開創者。今平壤郊外有“箕林”,乃箕子陵墓。箕子還有“麥秀詩”等詩文留傳,是他從山東歸鄉時看到遺民故土時的悲傷感慨之作。西華縣城的原箕子讀書臺,為明代所建,解放后曾為縣級文物保護單位,1980年風化倒塌。現今的箕子讀書臺,為2000年社會籌資在原址上重建,位于縣城西北隅百畝湖面之中。臺呈方形,青石鋪就。臺上有方形箕子亭(祠)、青磚砌筑,灰瓦覆脊,不失古代風貌,有如昔日“疇亭夕照”景觀再現。箕……[詳細]

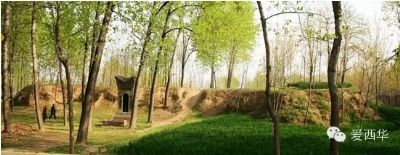

54、毛冢遺址

毛冢遺址位于孫店鎮毛冢村西北100米處。毛冢遺址,又稱孝子冢。該遺址是一個由東向西北延伸的橢圓形土崗,高出地面2米多,呈不規則形,屬于古墓群。出土文物有:銅箭、戈和刻有文字的陶拍等,對考察商代歷史文化有重要價值,屬省級文物保護單位。據傳說,在很早以前,當時官府規定老年人60歲活埋,當地有一孝子,其父早年喪妻,為了兒子不受繼母-,終生未娶,爺兒倆相依為命。孝子長大后,為了永久不失去父親,他一邊耕作,一邊建了一個窯場燒磚(遺址附近現存一個200多畝地的窯坑)。背著官府,用燒制的磚,砌了一個地下宅院和長廊,上面再覆蓋上厚厚的土層(即現在的土丘)讓其父隱居在里面,每天送飯,陪父聊天,老人一直活到一百多歲,同時,又收留了眾多鄉鄰老人。當地人為了紀念這一孝子的恩德,把毛冢也稱為孝子冢。……[詳細]

55、太清宮圣旨碑

該碑為矩形,高0.60米,寬0.96米,青石刻成。碑文楷書18行,滿行12字,是元朝中央政府為保護太清宮頒布的旨令。旨令頒于元中統二年(公元1261年)四月二十七日。此碑現在保存完好,嵌于太清宮太極殿前右側檻墻內。(附碑文)圣旨碑長生天氣里(下空六字)皇帝圣旨據亳州張真人奏告亳州太清宮住持道人每元受令旨使臣軍馬宮觀內不得安下所有栽種樹木諸人不得采斫專與皇家告天祝壽今將元受令旨已行納訖挽受事準奏仰亳州太清宮道人每照依舊例宮觀使臣軍馬不得安下所有樹木諸人毋得斫伐不選是何物色毋得奪要仍仰張拔都兒常切護持太清宮令住持道眾更為精嚴看誦與皇家子子孫孫告(下空五字)天祝壽者毋待怠惰者御寶中統二年四月二十七日……[詳細]

56、朱丘寺遺址

朱丘寺遺址位于縣城東北四通鎮王菜園村東南700米處,屬龍山文化時期遺址。1987年,被河南省人民政府公布為文物保護單位。1984年文物普查時,遺址高出地面1米至3米,南北寬180米,面積45000平方米,文化層厚3米至5米。寺下高臺及延伸部分全屬文化遺址。出土有扁平形鼎足、深腹罐、斂口豆、平底碗、圈足盤、平底盆、澄濾器及陶紡輪、陶網墜、石斧、石錛、石刀、石鑿、石箭頭、蚌鐮、骨錐等。并發現有紅燒土房基多處。民國5年(1916年)《淮陽縣志》載:“朱丘寺在城東北三十五里。”傳說為五代時梁太祖朱全忠墓,后在臺上建朱丘寺,俗稱朱公寺。《新五代史·趙犨傳》載:“梁太祖入陳州,犨兄弟迎謁馬首甚恭。然犨陰識太祖必成大事,乃降心屈跡,為自托之計,以梁援己恩,為太祖立生祠。”圮廢已久。……[詳細]

57、南頓清真寺院

位于南頓鎮河北沿清風路西。宏偉壯觀的南頓鎮清真寺建于元末明初,迄今已有六百多年歷史。在數百年的漫長歲月中,雖然歷經多次戰爭和地震洪水等劫難,但在當地回族群眾的同心協力保護下,清真寺的大建筑物得以較為完整地保存下來。全寺共分前后兩院:前院是穆斯林同胞-地點,連接后院的是一道園門晾亭。后院建筑宏偉,布局緊湊。座西朝東的是寬敞明亮的大殿,連接大殿后墻的中部向外突出,高約二十余米的建筑是“望月樓”。“望月樓”頂端放置一個天藍色的瓷瓶,在陽光照耀下顯得格外鮮艷奪目。十一屆三中全會以來,黨的民族政策得到落實,穆斯林教胞爭相捐贈款物,集資維修,清真寺的歷史原貌才得以恢復,河南省政協于1988年將該清真寺列為重點修復的古寺之一。1999年被評為全國模范清真寺。……[詳細]

58、黃廟古橋

黃廟古橋位于市域南端泥河上,北距市區27公里。黃廟古橋是黃廟橋建于清代,是一座雕刻藝術價值較高,保護較完整的古橋。該橋已列入市級文物。項城市境最南端泥河上的一座古橋。橫跨沈丘、項城兩縣,建于清朝末年,距今已204年。古橋系磚、石結構,古樸典雅,歷經二百多年無破損。橋身兩側欄桿上分別雕有6座石猴塑像,做工精細,栩栩如生,屬于清代石雕精品。20世紀80年代,由于利益驅使,不法分子曾偷盜橋上石猴,后在公安及文物部門的大力保護下,使古橋又恢復了原樣。特別是近年來,對古橋又進行了幾次保護性維修。且興建中的三城(項城、沈丘、安徽省臨泉)省道大橋緊靠古橋,待新大橋竣工后,車來人往就可從新橋上行走,古橋沒有了負荷,作為古建筑會得到更好的保護。黃廟古橋是省級重點文物保護單位。……[詳細]

59、磨旗店遺址

磨旗店遺址磨旗店遺址位于縣城東南大連鄉磨旗店村北,南距新蔡河0.5公里。當地群眾又叫“黃巢寨”。《新唐書·趙犨傳》載:唐僖宗中和三年(公元883年),黃巢、秦宗權合兵數十萬,挖長壕五周百道,圍陳三百日,據傳說古代兩軍會師前均以“磨旗”為號表聯絡。從該村名稱及當地流傳的民間故事上分析,這里應是黃巢樹旗圍陳的營壘,也是黃巢與秦宗權合兵會師的地方。遺址為一臺地,其上曾建有東岳廟,現已平。今臺高1米,面積540平方米,文化層深約3米。出土文物有泥質彩繪紅陶、扁平狀鼎足、鴨嘴形鼎足、豆等大汶口文化時期的陶片;有龍山文化時期的斂口罐、平底碗、淺盤豆等;亦有部分商、周時期的陶片。這是一處大汶口、龍山文化和商、周文化的迭壓遺址。1988年公布為縣級文物保護單位。……[詳細]

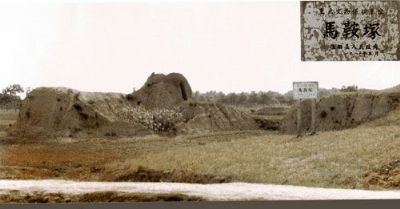

60、馬鞍冢楚墓

馬鞍冢楚墓位于縣城東大連鄉瓦房莊西100余米處,西距新蔡河約200米,由于兩冢相連,狀如馬鞍,俗稱馬鞍冢。1980年至1983年,河南省、周口地區與縣文物部門對該冢聯合發掘。南冢2米多高,墓平面為“中”字形;北冢4米多高,墓平面為“甲”字形。墓中文物均在早年被盜,冢西50米處,分別各有一座陪葬的大型車馬坑,北坑長35米,寬4.72米,葬馬24匹,車8輛,狗2只;南坑長40米,寬3.7米,葬車23輛,泥馬20多匹,旌旗6面。這兩座車馬坑的年代均在楚都陳城期間(公元前278年—前241年)。從車馬坑規模及墓葬形制等特征可判斷出:南冢系楚頃襄王之墓。車馬坑是目前考古發掘中形制最大,埋葬車輛、馬匹最多的楚國車馬坑。1988年公布為縣級文物保護單位。……[詳細]