淮北市文物古跡介紹

1、淮北淮海戰役雙堆集烈士陵園 AA

雙堆集烈士陵園位于濉溪縣雙堆集南面,總面積106000平方米,東西長368米,南北寬292米,面積10.6公頃。烈士陵園于1976年籌建,1981年10月淮海戰役烈士紀念碑落成,雙堆集殲滅戰紀念館于1988年10月竣工。陵園大門朝東,門內兩側各有一個面積為1250平方米的池塘,寬闊筆直的主干道通往紀念碑。南部的尖谷堆為新石器時期的文化遺址,也是淮海戰役雙堆集地區殲滅戰期間敵我雙方激烈爭奪的制高點。園內遍植雪松、龍柏、黃楊等風景樹木,并有花圃和果園。1995年12月,陵園被批準為安徽省首批愛國主義教育示范基地。2000年陵園被批準為省級重點烈士紀念建筑物保護單位。2001年6月,陵園被中共中央宣傳部列為全國第二批100個愛國主義教育示范基地之一。2009年8月,省發改委下達了紅色旅游景點景區基……[詳細]

2、臨渙城址

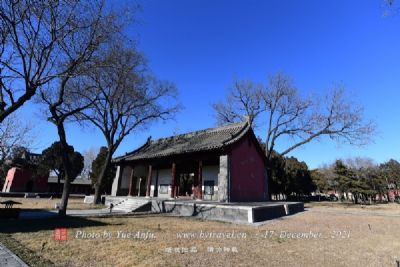

臨渙古城建于漢代,早在秦漢時臨渙鎮已成為集市,隋唐時期成為貿易中心,店鋪和商販分布在城內長達數里、縱橫交錯的8條街上,成為蘇、豫、皖貿易交往的重要商埠。臨渙現存有文昌宮、城隍廟、蹇叔墓、傳統老街、淮海戰役總前委舊址等景點。南臨澮河,北、東、西3面是平原。古城平面呈方形,東西長1409米,南北寬約1400米,周長5606米,總面積195萬平方米,是安徽省目前已知占地規模最大的先秦古城址。1986年,安徽省人民政府公布其為省級重點文物保護單位時,使用了“臨渙古城遺址”名稱,認為是漢-元代。酈道元《水經注》“淮水”記載:“漢(渙)水又東南逕費亭南-渙水又東逕铚縣故城南,昔吳廣之起兵也,使葛嬰下之-渙水又東逕蘄縣故城南。”說明漢代铚縣位置是在費亭之南、蘄縣之西,正與今臨渙吻合,證明今臨渙鎮的古城就是……[詳細]

位于濉溪縣西南35公里的臨渙鎮文昌宮和鎮東6公里的小李莊。在淮海戰役期間,這兩處都一度作為整個戰役的總指揮部——0淮海戰役總前委的駐地。1948年底,根據國共雙方軍事力量發生的變化,0中央決定集中優勢兵力,采取打殲滅戰的辦法,在淮海地區發起一次戰役,以殲滅敵軍大量有生力量,加速解放戰爭的勝利進程。-決定由-、陳毅、-、粟裕、譚震林等組成總前委,-任書記,統一領導中原、華東野戰軍。總前委于11月10日由河南張公店遷至臨渙文昌宮,召開了重要軍事會議,研究制訂了戰役的作戰方案。戰役期間,總前委又于11月23日從文昌宮遷至小李莊,指揮作戰。至1949年元旦前后,再次遷往河南商邱南張菜園,先后歷時近50晝夜。臨渙鎮是一座歷史悠久的古鎮,早在春秋時期,這里便是宋國的邑,至今尚保存著當時的夯土城墻。文昌宮……[詳細]

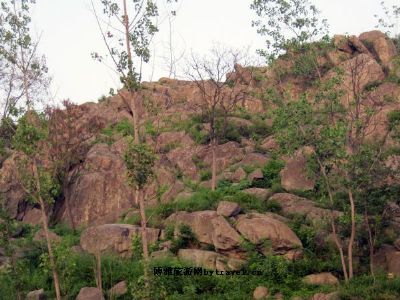

4、石山孜遺址

石山孜遺址位于烈山區古饒鎮石山孜村,遺址南依石山,山上純石無土,峭峰怪石林立。石山周圍較為低洼,大雨過后,積水呈現護山河狀。據清光緒《鳳陽府志》記載:“宿州西北50余里有石山,周圍上一里許,純石無土,介然獨峙,層層迭起,嵌空玲瓏,如雕如畫。”故老鄉傳此山為天庭中的神仙楊二郎擔山時掉下的扁擔楔子,又稱為“飛來峰”。1984年第二次全國文物普查時,石山孜遺址被文物部門發現。遺址處于石山的北側,中間有一條寬4米東西向的村路穿過,路北溝內切面處文化層暴露明顯,厚約1.5米,上距地表1米。五花土層呈不規則狀,內含大量的顆粒狀紅燒土和各種陶片。路南溝內有大量貝殼堆積層,間有少量陶片和手制紡輪,質地多為泥質紅陶,也有少數的蛋殼紅陶和黑陶,以及加貝砂灰陶。鼎足、足均為圓錐形,大小長短不一,質松火候低。陶片均……[詳細]

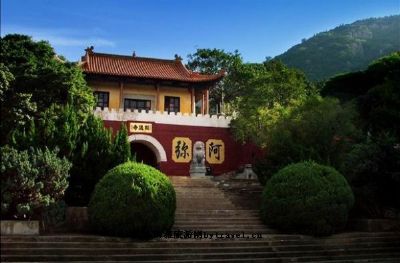

5、廻龍寺

相傳廻龍寺始建于唐末。修復于明穆宗隆慶元年(1567年),原名龍泉寺。因寺中有廻龍古洞(俗稱“-洞”)而得名。清康熙十八年(1679年更名為廻龍寺)。當時,該寺有地千余畝,建樓閣佛堂30余間。相傳這里的-能救人苦難,觀音送子,無不靈驗。又有歷代高僧衣缽相傳,致使數百年香火不斷。每年農歷二月十九,為該寺傳統香火廟會。其時,商賈云集,攤棚林立,趕會者多達數萬人。“文革”期間,廻龍寺遭到破壞,變得荒廢蕭條。中共十一屆三中全會后,廻龍寺起死回生,先修葺了觀音殿,后又修建進寺山路、龍泉洞、僧房等,新建了大雄寶殿,使千年古剎又得以以嶄新的面貌迎接八方賓客。走進寺門,上99個石階,便見“廻龍禪寺”金字匾額懸于殿門。禪院內新修建的地藏殿,金碧輝煌,雄偉壯觀,堪于九華山地藏殿媲美,為千里淮北佛寺建筑所罕見。地……[詳細]

6、淮北顯通寺

顯通寺位于相山龍山、虎山兩峰之峪。俗稱相山廟,又稱顯濟王廟。三面環山,周圍林木蔥籠,環境幽美。登寺山門奎樓眺望,市區盡收眼底。據清同治八年碑文載:西晉太康五年詔諸侯記界內山川,沛國人郭卿建廟,刻銘曰:“巍巍相山,盤郁穹崇,上應房心,與天靈沖,興云播雨,稼穡以豐”。唐永徽元年重建。清乾隆二十四年安徽巡撫高晉奏請發帑重修祠宇。民國年間又重修。寺內至今猶存宋、元、明、清歷代廟宇的碑刻22方,其中以乾隆皇帝的御書“惠我南黎”恭摹碑和高晉書“滲水崖”碑刻最引人注目。 顯通寺建筑規模宏偉,布局疏朗。四進大院,院內古柏、銀杏參天。有房屋52間,其中山門奎樓3間,寶藏室 3間,走廊14間,東西配房各7間,大殿5間,后殿3間,戲臺 1座,六角亭1座,新建碑廊1處。現存建筑結構為清代式樣,除山門奎樓、大殿、六……[詳細]

7、淮北青龍寺

青龍寺位于安徽省淮北市烈山區宋疃鎮馬橋街東南1公里處青龍山南麓,依山而建,座北朝南。此山為徐州山峰余脈,東與虎山對峙,山有九峰,狀若蓮花,又名九朵蓮花山。遙看青龍寺,雨霧繚繞如龍騰空吞云吐霧,虎山狀似猛虎,虎視眈眈躍躍欲試,天然形成龍騰虎躍之勢。脊溝河環繞于東,閘河蜿蜒于西,依山傍水得天獨厚,山環水繞巧妙融合,風光無限令人陶醉,尤讓人流連忘返。整個寺院以大雄寶殿為軸線呈階梯式,結構嚴謹,錯落有序,高低對稱,搭配得體,不愧是古建筑中的杰作,讓人嘆為觀止,素有“佛教圣地、人間仙境”之美譽。青龍寺歷史悠久。傳說初為三國時期蔣干后裔祠堂。現寺后平地上有十余座墳丘叫蔣家林,至今尚有痕跡。現存碑文記載,青龍寺建于前明時期。據史料記載:明代,青龍寺有地150畝、房舍29間、神像35尊、經卷5部、法器8件,……[詳細]

8、古城漢墓

古城漢墓位于濉溪縣鐵佛鎮古城行政村孫樓自然村北,現封土形狀近橢圓形,殘高約5米,面積約2160平方米。1992年發掘。墓葬為同封異穴,封土下的兩座墓葬均墓向朝西。南側的一號墓為多室磚室墓,東西長163米。由對稱兩甬道及前、中、后三個墓室,共8個單元組成。青磚鋪地、頂。其南側甬道、后室及北側中室有壁龕。砌墻磚大多為素面,少數有紋飾。頂上用白灰涂刷。在南北室相通的券門頂部的磚立面有隸書陰刻“光和五年”紀年文字。北側的2號墓為畫像石墓。總長度15米,以石條為框架,頂部及墻體均用花紋青磚砌筑,由1條墓道、2個甬道、2前室、2后室、8個耳室組成。花磚鋪地,石門上刻鳳鳥和鋪首銜環圖案,門額刻有雙龍穿壁圖案。甬道及前室的橫梁上也雕刻有畫像,內容為珍禽異獸,為青龍、白虎、朱雀、玄武、三足鳥、瑞象等,采……[詳細]

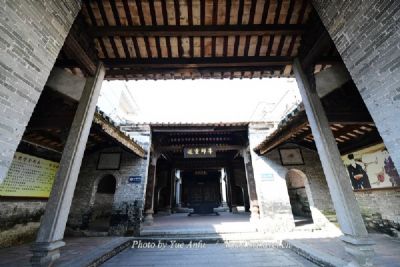

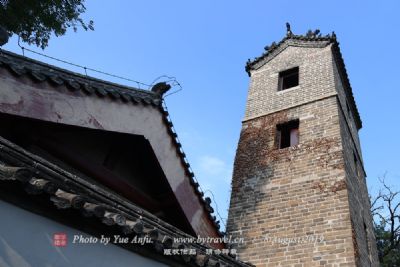

9、武壯公祠

武壯公祠建成于光緒二十年(1894年),通體結構為大木殿式,三進兩庭院,每進五開間。由照壁、門樓、庭院、廂房、寢室、祭殿等部分組成,總占地面積達2000多平方米。祠內集徽派木、磚、石雕和江南蘇式浮雕彩繪之大成,以木雕最為精湛。其梁枋、斗拱、平盤斗、隔扇、梁臍等木構件,由各種云紋、花卉圖案組成,雕刻玲瓏剔透。中進大廳,巨柱馱梁,設計巧妙,氣勢恢宏。墻基、廊檐及庭院天井地面,均鋪設著石板、石條,鑿工精細,平整如切,柱基全為雕鑿精美的石鼓。專祠內,前堂陳列著吳長慶生前遺物;中進大廳是祭殿,正中是武壯公畫像,兩則有當朝中堂大人李鴻章親筆書寫的對聯:“袍澤漸凋零,仗劍有誰憐我老;鼓鼙太悲壯,登壇猶悔用公遲。”后廳擺設有明清宮庭器具,以及名人字畫和文房四寶,均具有極高的文史和藝術欣賞價值。因其較為全面地……[詳細]

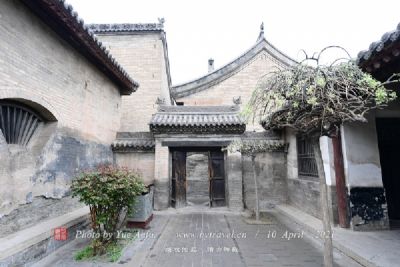

10、濉溪老街古建筑群

濉溪老街古建筑群位于安徽淮北市濉溪縣淮海路西段北側濉溪老街古建筑位于安徽淮北市濉溪縣淮海路西段北側。群該建筑群始建于清雍正八年(1730年),總長650米,寬5—7米不等,全青石板平鋪錯縫,規格不一,東西長0.8米,寬0.4至0.5米,厚0.25至0.3米,路石拱度為3%,路兩側砌有人行路肩石,以排放面積水。東端接老濉河西堤。建國后,該橋移至北側,通后大街。其兩側為清代-民國時期建筑,青磚灰瓦,重梁起架,除少數房屋用現代材料修葺外,大部分仍保持原貌,對于研究古代建筑提供了很好的實物資料。濉溪老城石板街是濉溪歷史的縮影,是口子酒文化發祥地見證,對于研究和考證地方史具有重要的實物價值。保護范圍:新四軍第四師師部舊址,濉溪前大街52、56號店鋪及宅院,前大街58號店鋪及宅院,裕和商號,前大街71號……[詳細]

11、共姬墓

【共姬墓(皇姑墓)】位于淮北發電廠內的王姬山南坡。此墓覆土成阜。儼如崗巒,墓地周長324米,坡高60米,占地面積10余畝,其墳下有:“周宋共姬之神道”和“宋共姬墓”碑。“0”初期被砸壞,今無存。墓室的外廓南墻、西墻和部分東墻曾被挖開取石,在距墓室南34米的土層中發現一道東西方向12米長的1米見方的大石砌。在該墓已出土的墓石上發現有帶字的墓石數十塊,書體均系隸書。從墓葬結構及墓字石的書體考證此墓為漢代大型墓葬,并非共姬墓,但也可能為疊墓,上為漢墓、下為共姬墓。1966年發現帶有“呂朱筆”、“看皿宋石”、“山陽玉敬”等墓字石5塊。1968年2月14~16日發現有“國王季”、“山陽”、“梧李高”、“山陽文小”、“魚目”等墓字石8塊。1975年7月4日相山公社文化站在西城大隊農民家中發現“山陽蔭伯子……[詳細]

12、大方寺

大方寺,古名芳巖寺,又名五佛金光寺。位于淮北市烈山區烈山鎮蔣疃行政村龍脊山南山谷中,據《濉溪縣志》載:大方寺始建于東漢。民間傳說該寺曾為八仙之一的張果老少年出家修行處。這里四面環山,林木遮天蔽日,有原始森林,面積近1000畝。寺北門外有一棵千余年青檀古樹。清末民初,寺院尚占地50多畝。清末和民國后期,寺院被土匪強占,毀于戰火,歷經風雨,現僅存石基、石桌、石鼓、石柱,靈塔及古碑數塊。今人在原廟的基礎上重修大方寺,現占地面積850平方米,院子長30米,寬27米。三間大殿,七間廂房。為安僧辦道,修行-,甚佳之地。大方寺遺址為淮北地區一處不多見的古寺廟遺址,對研究淮北佛教文化具有重大意義。該寺院在清末和民國后期被土匪強占,佛像遭毀,寺院也遭戰火破壞,后又由于風吹雨打,年久失修,最終導致毀壞僅存墻基。……[詳細]

13、磨旗山捻寨遺址

位于宋疃鎮后周圩村東的奶奶山出產磨石,傳說樊噲曾在此豎旗招兵,至今仍有旗桿石眼,故名“磨旗山”。1985年采集生鐵1塊,發現重修奶奶廟碑1塊,刻“磨旗山舊有碧霞宮,后有菩薩明樓,前有閻君兩廂,再下有山神祠,西峰有三官、火神、靈官、華祖諸殿閣。又有朝陽二洞,洞中有玄帝達摩、自漢唐以迨我朝千余年矣。咸豐中遭兵燹。廟楹拆毀、神像傾頹……”此碑系清光緒年間所立。據清光緒《宿州志》記載,咸豐六年(公元1856年)捻軍大戰符離集,收磨旗山。捻軍占據此山后,便安營扎寨,屯兵把守,切斷清軍糧道。同治元年(公元1862年)六月,知州英翰帶領團練至高皇山。命奸細趙克常打入磨旗山,洋裝助捻,里應外合,迫使捻軍焚寨西走,轉戰于蕭、宿、永邊緣地帶。磨旗山捻寨遺址,南北長400米,東西寬60米。現為一片廢墟,到處可見用……[詳細]

14、趙集二級揚水站

趙集二級揚水站舊址位于烈山區古饒鎮徐莊行政村大徐家南600米。1976年,趙集人民公社學習大寨經驗,決定建設揚水站,引扒河水解決長山以東大片農田灌溉問題。工程于1976年開工,1977年初秋基本完工。建成后曾為安徽省水利工程先進典型,時任省委主要領導前來視察調研。揚水站為東西走向,由雕鑿的石塊和水泥砌筑的二級調水渡槽上下石拱排成一排,綿延500余米,十分壯觀。主體建筑由一級提水渡槽、蓄水池、二級提水渡槽、過山渡槽、二級提水機房等部分構成,兩段高架渡槽共1015米(包括216米的過山渡槽),相對地面高度最高處達15米,寬1.4米。孔徑為10米、5米、3米的石拱以及上下層大大小小的復孔,共計170孔,其中10米大跨的就有26孔。在一級提水高架渡槽的向陽面,鐫刻著“鼓足干勁,力爭上游,多快好省地建……[詳細]

15、漢闕遺址及水牛墓

漢闕遺址及水牛墓相山公園內作為顯通寺的附屬建筑,奏鳴臺是當年為迎接封建官僚和地方紳士上山朝拜時奏樂的地方。因為此處曾有一個較大的漢墓,墓前有守陵石闕,當年在筑奏鳴臺時拆掉石闕作為構建,現在我們仍然可以看到石闕的殘片、闕帽和闕身,它對研究古戲臺和漢代石闕提供了珍貴的資料。奏鳴臺高約2米,長、寬約6米,由大量漢代石塊堆砌而成,周圍地面以碎石塊鋪筑,東側有一段臺階。考古人員解釋,地面和臺階是近年補建的。沿著臺階走上奏鳴臺,除了保存完整的大石塊外,還有一部分碎小石塊。考古人員現場對漢闕遺址及周邊環境進行了仔細勘測,詳細測量記錄所有石塊的長寬高等數據,并進行了繪圖。據現場勘測統計,奏鳴臺大約由超過100塊的漢代石塊構成,其中最長的一塊超過3米。……[詳細]

16、華家湖遺址

華家湖遺址位于安徽省淮北市烈山區烈山鎮化家湖行政村化樓村西約1000米。遺址位于湖心略偏東南,呈饅頭狀地勢,分布面積約33000平方米。遺址中間有幾座現代墳塋和一明代石碑。遺址表面隨處可見陶片,鼎足,鬲足,石器殘片及紅燒土等。陶器有夾砂和泥質兩種,具有大汶口文化特征的扁鑿形鼎足較常見,石錛、石斧也有發現。該遺址保存較好,文化層較厚,內涵豐富,延續時間較長,為淮北地區大汶口文化階段具有代表性的遺址,這對研究本地區歷史提供了很好的實物資料。2004年10月安徽省人民政府公布其為“省級重點文物保護單位”。遺址三面環山,位于華家湖中心偏東南。處于溫帶大陸性季風氣候,其北為化樓西山。西北為洗臉盆山。周圍山上山草茂盛,樹木稀少。……[詳細]

17、口子酒窖池及建筑群

口子酒建筑群位于安徽省濉溪縣濉溪鎮東關居委會,老濉河東岸500米,南環城路北側的口子酒業東廠區內,由南向北依次排列。口子酒建筑群建于1951年,是在老濉河東岸“祥興泰”、“協源公”、“協順”、“協昌”等古酒坊基礎上建設而成,大多為硬山出磚屏風,屋頂有風樓式樣,外形仿前蘇聯建筑風格,是一處保存較為完好,特色鮮明的現代建筑群。口子窖池及口子老井位于濉溪老城后大街中段平安里巷西側的“小同聚坊”院內。口子窖池始建于元末明初,沿用至今,已有600余年歷史,形成獨特的微生物菌群,輔之以其全國所獨有的菊花心曲工藝,形成口子酒獨特的風格,享譽全國。口子老井,亦稱仙指井。據傳建于隋唐時期,歷代均有修葺,沿用至今。該井井水清冷透骨,甘甜爽口,無懸浮物,無污染,硬度小,適合于釀酒。鑒于口子酒建筑群獨特的建筑風格以……[詳細]

濉溪長豐街明清釀酒作坊群遺址位于濉溪老城區沱河路北側,濉溪城關中心學校正對面,在進行北關二期棚戶區改造時發現。2019年元月至2020年6月由安徽省文物考古研究所進行了搶救性考古發掘,遺址發掘面積近3000平方米,發掘出明代中晚期至民國時期祥源、大同聚、魁源等3處釀酒作坊遺址。濉溪長豐街明清釀酒作坊群遺址是迄今為止我國考古發現的遺存面積最大、揭露釀酒流程設施最清晰的釀酒作坊遺址,為研究我國白酒生產的歷史和工藝流程情況提供了不可多得的實物資料,具有重要的歷史價值和科研價值。遺址的發現也使《民國時期濉溪口酒坊位置示意圖》中標注的酒坊位置得到了印證。……[詳細]

草廟圩子淮海戰役華東野戰軍指揮部舊址位于烈山區古饒鎮草廟行政村草廟自然村東北部圩子內。1948年,淮海戰役第二階段,華東野戰軍指揮部設于草廟圩子。圩子內原有草廟村張姓地主的宅院,并排共5套院子,始建于清晚期,坐北朝南,磚木結構,硬山式建筑,占地總面積約2500多平方。現僅存兩棟廂房,建筑面積90.07平方米,其余為地下遺存區。草廟圩子淮海戰役華東野戰軍指揮部舊址是淮海戰役時期留存的具有重大影響和紀念意義的史跡,具有重要的歷史價值,舊址現存的兩棟廂房為清代民居,記載著淮北鄉土建筑多項技藝信息,具有一定的科學和藝術價值。……[詳細]