淶源縣文物古跡介紹

1、淶源登梯寺

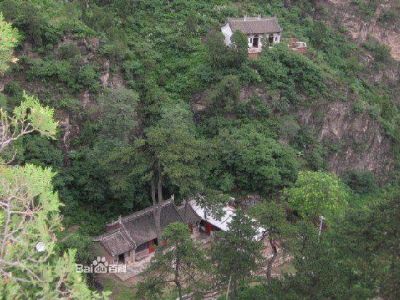

登梯寺位于仙人峪景區(qū)的葫蘆谷五峰山中,寺廟始建于唐,重修于明嘉靖十八年,明重修碑記保存完好,史稱小南寺,與谷中大南寺并稱為南寺。此廟香火較盛,曾有七十多位僧眾在此修行,現仍有十多位僧眾,為合法的佛教活動場所。此寺為五臺山的支系,五臺山檔案中有記載。在五峰山的中指峰頂部原有一口重達一噸的大鐘,因為人們不知道這么重的大鐘是如何弄上去的,所以稱其為“飛來大鐘”。此鐘1958年在大煉鋼鐵的熔爐中被一群壯漢砸碎化成了鐵水。葫蘆谷山口極窄,僅容一人通行,崖壁有古棧道眼存留,目前建有棧道。斷崖處有瀑布飄垂,須登梯而上,史稱“登梯瀑布”,為淶源的古十二美景之一。登梯寺雖然叫“寺”,實質上卻是佛道合一的場所,是淶源幾個有名的道場之一。歷史上這里的佛道都很有名。寺前的明代碑描述了登梯寺的環(huán)境及明重修經過,目前的……[詳細]

2、淶源香山寺

香山寺位于北石佛村北的的香山東麓。據考北周時期曾有僧人在山上摩崖造像三百六十九尊,故名“鑲山”。山前的村莊名為“石佛村”,為區(qū)別后來從北石佛分化出去的幾個村,把東莊稱為“東石佛”,南莊稱為“南石佛”,而原來的石佛村改成了“北石佛”。相傳,明洪武初年,朱元璋平定江山不久,派劉伯溫遍訪大江南北,了解各地風物和民情。劉伯溫來到北石佛香山玉皇梁下,發(fā)現此山邐迤如臥龍。劉伯溫通曉黃老之學,他發(fā)現,玉皇梁正向拒馬河源頭方向不停移動,如果到達拒馬源頭與荷葉山相連,那么會天下大亂,那時淶源就會出一位真龍?zhí)熳樱c朱明王朝爭奪政權。為破此地風水,于是劉伯溫下令,在香山東麓修建香山寺予以鎮(zhèn)壓,同時在荷葉山修建鎮(zhèn)海寺。果然寺廟建成之后,兩山不再生長,而是紫氣相接,呈現出了祥瑞之象。香山寺是淶源十二美景的“香山返照”……[詳細]

鎮(zhèn)海寺位于城南荷葉山的北側山腰,現存建筑為1992年重建,頂部望海禪亭為2005年落成。寺中住有僧侶,是合法的佛教活動場所。現摘錄“修建望海禪亭碑記”以利對該寺的理解。淶源盆地草木蔥蘢,泉水淙淙,乃拒馬河之源頭。拒馬河億萬年源源奔流,蜿蜒千里注入渤海。盆地四周群山巍峨,七峰山、香山、青龍山、鳳凰山(飛狐山)、神仙山(牛心山)聚首源區(qū),呈“五龍戲水“之形。故北周大象二年(公元580年)至隋仁壽初年(公元601年)縣城以“五龍城”名之。菏葉山西據七峰山之勢,兀立于盆地中央,遠觀其形,似碧蓮覆玉,恰寶珠臨水,綠影婆娑,紫氣氤氳;登臨其頂,清風徐來,松濤陣陣,古城鄉(xiāng)廓,一覽無余。山之西北有泉“老龍?zhí)痢保魅缱ⅲ瑖娪慷觯暼珑婙Q;山之東北,又有泉兩組,分列于沙河古街東西,東為“北海泉”,西為南關泉……[詳細]

雁宿崖、黃土嶺戰(zhàn)斗遺址,位于河北省保定市淶源縣銀坊鎮(zhèn)黃土嶺村。1939年(民國28年)11月,在抗日戰(zhàn)爭北岳區(qū)反掃蕩戰(zhàn)役中,中國八路軍晉察冀軍區(qū)部隊在河北省淶源縣三岔口、黃土嶺地區(qū)對日軍進行的伏擊戰(zhàn)。1939年10月下旬,日華北方面軍第110、第26師團和獨立混成第2、第3、第8旅團各一部,共2萬余人,分多路對晉察冀抗日根據地北岳區(qū)進行冬季掃蕩,企圖摧毀抗日根據地,打通曲(陽)阜(平)間的交通。11月3日,由淶源出動的日軍獨立混成第2旅團獨立步兵大隊500多人,被八路軍晉察冀軍區(qū)部隊誘至雁崖村,將其殲滅。晉察冀軍區(qū)第1、第3軍分區(qū)針對日軍每次遭到殲滅性打擊,總要重整兵力前來報復的特點,命令部隊立即脫離戰(zhàn)場,分別隱蔽于適當位置,作好連續(xù)作戰(zhàn)的準備,待機再戰(zhàn)。11月4日晨,日蒙疆駐屯軍最高司令兼……[詳細]

5、淶源興文塔

興文塔位于河北省淶源縣興文塔始建于唐天寶三年(公元744年)。據史料記載,明代嘉靖十八年(公元1539年)由僧道兩家共同主持對此塔進行了維修。經專家考證明,此塔結構樣屬于遼代建筑,具有較高的歷史、科學、藝術價值。興文塔建筑形式為八角五級0式實心磚塔,修繕后重新測量,通高27米,占地面積37.6平方米,此塔由須彌座,塔身、塔剎3部分組成。第一層塔身最高,以上每層高度均勻遞減,全塔除角梁外,均采用仿木構件。須彌座下枋刻仰蓮,上枋刻俯蓮。用磚條砌成空,八個龜角刻花紋。塔頂呈八角攢尖式。塔剎建在小型須彌座上,須彌座上用磚砌成受花,受話內置鐵鑄八棱型覆體,覆體上飾四節(jié)鐵鑄塔剎,塔剎第一節(jié)頂端為蓮花。第二節(jié)、第三節(jié)、第四節(jié)為寶珠。興文塔的裝飾華麗,該塔檐部和平座均飾斗拱支撐,斗拱為柱頭一朵,補間一朵,第……[詳細]

6、閣院寺

閣院寺,位于河北省淶源縣城內西北隅,歷經千年從未翻修,完好地保留了歷史原貌,這是中國現存最古老、保存最完善的土木結構建筑。閣院寺俗稱大寺,據《淶源縣志》載,閣院寺為“漢創(chuàng)建,唐重修”,是文殊菩薩的道場。閣院寺坐北朝南,占地面積約7000平方米。寺內現存建筑有天王殿、文殊殿和藏經樓,坐落在一條從南到北的中軸線上。中軸線兩側還有東、西配殿和禪房等附屬建筑。附屬文物有遼代鐵鐘一口,經幢二通。現存殿宇為“遼代補葺之”。從寺內文殊殿的建筑結構及其特征分析,閣院寺當為遼代建筑。清華大學建筑工程系對文殊殿進行實測考察后,認定此殿建于遼應歷十六年(公元966年),距今已有一千多年。寺內的其他建筑,是明、清重修或改建的。寺內古松蒼翠,殿宇錯落,“閣院鐘聲”是淶源古十二美景之一。……[詳細]

7、烏龍溝長城

烏龍溝長城位于河北省淶源縣,建于明萬歷年間,是內長城的一部分。西接山西省平型關南的下關,東北入淶水縣,淶源境內全長150公里,經12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。保存完整,雄姿可觀,而且攀爬過程中沒有什么危險和難度。此景點目前尚在開發(fā)中。修建這段長城的目的應該是為了防止蒙古族的入侵。明朝疆土地圖雖大,軍事卻一直積弱,軍事體制畸形,導致沒有一支強大的軍隊穩(wěn)定邊疆,而中國又是一個多民族的國家,當時北方的蒙古、滿族都近距離的威脅北京。俺答汗曾破古北口包圍京城三天;明土木之變后的1449年瓦剌曾破紫荊關直逼京城,而烏龍溝就是紫荊關的外圍防線,守只有一線,破則京城門戶洞開。修建內長城是明朝特殊的條件下的產物:蒙古未滅,時而降伏時而造反;東北的滿族也漸漸興起,不時與明朝軍隊發(fā)生沖突,在自家后院修建一條內部防御線拱衛(wèi)京師絕對是……[詳細]

10、侯家墳墓群

淶源縣侯家墳墓群 位于淶源縣金家井鄉(xiāng)土巷口村東南500米,天齊廟坡北山腳下,墓地呈南高北低的地形,南北長200米,東西寬100米,面積約為2萬平方米。墓地封土有100多座,北部發(fā)現一通已殘的遼乾統十年(1111年)遼代經幢,在其南30米有石券墓3座,根據其中一座墓門題記可知,墓修于明萬歷二十三年(1595年),墓地北部邊緣有清光緒年間碑4通,內容是侯門祖先之位。墓地有被盜挖痕跡。1988年1月,列為縣級文物保護單位。……[詳細]

11、三甲村墓群

三甲村墓群 位于淶源縣淶源鎮(zhèn)三甲村西南100米的拒馬河流域二級臺地上,呈長方形,墓群南北長200米,東西寬150米,面積約為4.5萬平方米。出土器物有陶器、銅器、鐵器等。陶器多為泥質灰陶;銅器有連弧紋銅鏡,鑲嵌綠松石帶鉤等;鐵器有長約1米的鐵劍。根據對采集的文物分析,鑒定為戰(zhàn)國至西漢時期墓群,遺址破壞比較嚴重。1988年1月,列為縣級文物保護單位。……[詳細]

12、東關村烈士亭

淶源縣淶源鎮(zhèn)東關村烈士亭 位于淶源縣淶源鎮(zhèn)東關村東南。原名水心亭,1936年始建,建筑形式為八角攢尖式,1945年抗日戰(zhàn)爭勝利后,改建為烈士亭,亭中樹一八棱磚砌碑刻,“文革-”期間將原八棱碑改為水泥澆筑碑,陽面寫“人民英雄永垂不朽”,陰面寫毛主席語錄。1983年,將水泥澆筑碑改為大理石碑。碑陽書“革命烈士永垂不朽”。1988年1月,列為縣級文物保護單位。2002年重修烈士亭。……[詳細]

13、淶源縣明代長城

淶源縣明代長城 淶源縣境內的明長城始建于明萬歷元年至十三年(1573~1585年),北起烏龍溝大莊苦壯石,西至南馬莊上黃土臺,全長150公里,共設敵樓296座,城堡6座,烽火臺33座,戰(zhàn)臺42座。是明王朝為加強京城和十三陵的防御而增設的,歷史上把這段長城稱做內長城。保存較好的地段為隋家莊至天橋,曹家莊大臺至湖海嶺,白石口至森林公園,獨山城河西至狼牙口。保存較差的地段為高家莊羊欄至浮圖峪,大灣梁至插箭嶺等墻體和敵樓大部分被破壞,或自然殘毀。1982年1月,列為縣級文物保護單位……[詳細]

14、小西莊地主莊園

淶源縣小西莊地主莊園 位于淶源鎮(zhèn)金家井鄉(xiāng)小西莊村原王家胡同。建于清代,莊園由兩個四合院組成,有門三道,前院為倉房、庫房、碾房、過廳;后院為主宅院,有東西配房,現已不存;院后有清代廟宇,并有壁畫。南北長78米,東西寬30米,占地面積2340平方米。現有保存較好的三道門和主宅院五間正房,大門高4.1米,磚石結構,磚券門。二門高4.6米,磚木結構,建筑形式為硬山頂,抬梁5架,鼓石一對。三門高4.8米,磚木結構,建筑形式為懸山頂,抬梁5架,兩側有山柱6根,大理石石獅一對。主宅院臺基東西長15米,面積108.6平方米,建筑高5米,磚木結構,建筑形式為卷棚頂。現存建筑面積680平方米。1988年1月,列為縣級文物保護單位。……[詳細]

15、淶源縣曲村戲臺

淶源縣曲村戲臺 位于淶源縣淶源鎮(zhèn)曲村村內,建筑形式為卷棚頂,磚木結構,面闊三間,進深兩間,建筑面積為103.04平方米。戲臺南為三官廟,北為觀音廟,每年農歷正月、二月廟會期間都要唱戲,故將戲臺建成能為兩廟唱戲的戲臺,兩廟可共用,可謂別出心裁。抗日戰(zhàn)爭初期曾進行過維修,1995年省文物局撥款重修。1988年1月,列為縣級文物保護單位。……[詳細]

16、云盤洞義和團活動地

淶源縣云盤洞義和團活動地 云盤洞是位于淶源白石山前陽面天然形成的一洞窟,明嘉靖年間始建殿宇,清朝光緒年間,井之會道人修行于此,增建道觀。1901~1903年,廣昌義和團首領郭逢春帶領義和團40余人、紅燈照10余人抗擊八國侵略聯軍,失敗后退據此洞,被聯軍攻破,團員大部分犧牲,郭逢春被押解至保定殺害。留“直隸督辦廣昌縣團練”旗一面,現存于中國歷史博物館。1986年列為縣級文物保護單位。……[詳細]

17、九龍山月牙洞碑刻

淶源縣九龍山月牙洞碑刻 位于淶源縣水堡鎮(zhèn)井之會村西南3公里九龍山月牙洞左側,為明萬歷二十二年(1594年)六月初四日立。碑刻質料為砂石,高1.15米,寬0.58米,厚0.19米,碑文記載太原住持僧人鎮(zhèn)寶獨身在此洞修行20余年,以善感其四方,后恐其德行泯忘,特刻此碑。1988年1月,列為縣級文物保護單位。……[詳細]

18、登梯寺碑刻

淶源縣登梯寺碑刻 位于淶源縣水堡鎮(zhèn)井之會村西南登梯寺中。碑質為青石材料,碑高2.85米,寬0.8米,厚0.2米。碑刻記載了明嘉靖二十七年(1548年)重修登梯寺的情況,并記載了登梯寺始建時間。1988年1月,列為縣級文物保護單位。……[詳細]

淶源縣白求恩戰(zhàn)地手術室 位于淶源縣王安鎮(zhèn)孫家莊村北的全神廟內,全神廟坐西朝東,面闊一間,進深一間,三檁兩椽,硬山頂,東西長7.1米,南北寬3.2米,面積22.72平方米,前有月臺,南北3.1米,東西3.6米,高1米,現有白求恩漢白玉雕像立于月臺之上。1988年1月,列為縣級文物保護單位。……[詳細]

淶源縣水云鄉(xiāng)烈士陵園 位于淶源縣淶源鎮(zhèn)水云鄉(xiāng)東部。陵園由三部分組成,東部是原縣委副書記兼宣傳部長羅夫墓,建于1947年,1951年重修。中間是人民解放軍8740部隊烈士墓,共有17名烈士,1972年4月重修。西部是中國人民解放軍8738部隊烈士墓,共有34名烈士,1968年建陵。8740、8738部隊的烈士均是在修筑京原鐵路時犧牲的。1988年1月,列為縣級文物保護單位。……[詳細]