運城市文物古跡介紹

山西省 萬榮縣 河津市 鹽湖區 永濟市 新絳縣 夏縣 芮城縣 絳縣 垣曲縣 聞喜縣 平陸縣 稷山縣 臨猗縣 運城市文物古跡 運城市紅色旅游 運城市名人故居 運城市博物館 4A景區 運城市十大景點 全部 運城市特產 運城市美食 運城市地名網 運城市名人 [移動版]

41、馬村墓室

馬村墓室在稷山縣城西4公里,南有汾河水,北有呂梁山。村西有唐代古剎——青龍寺,寺內保存有元代壁畫,早為國內外學者所仰慕。近年寺西300米處,考古開掘出14座宋金時期的磚室,雕花墓。馬村墓室全部為磚質仿木結構,按宋金時期民宅院落形式建筑。北為堂屋,東西為廂房。全部裝飾隔扇,四周回廊環繞,院欄花紋雕刻各異,有魚鱗彩瓦、脊飾螭吻狻猊。這里的房屋建筑分單檐、重檐,做工細膩,斗栱結構也精巧。雄偉的樓臺殿閣的下部,為雕花須彌座,雕有花紋、走獸、人面。生、旦、凈、丑和鼓、板、笛、感篥等人物、樂器一應俱全,人物神態活潑。在稷山縣城西4公里,南有汾河水,北有呂梁山。村西有唐代古剎——青龍寺,寺內保存有元代壁畫,早為國內外學者所仰慕。近年寺西300米處,考古開掘出14座宋金時期的磚室,雕花墓。馬村墓室全部為磚質……[詳細]

42、山王墓地

位于汾河南岸二級臺地。清光緒版縣志記載山王村為古耿城,即晉大夫趙夙為晉獻公滅耿之地。耿屬西周侯國,或云姬姓,或云贏姓。山王村東南有一塊臺地,東西、南北皆百余米,村民切崖建房,遂發現是一處西周墓群。某村民院0土青銅器后,河津市博物館接舉報并與公安干警配合追繳回三件器物,包括一件鼎,一件盤,一個壺蓋。這組青銅器佚器較多,從現有幾件器物的器形、紋飾看,當為西周中晚期器物組合,而銅鼎銘文明確有共王字樣,可風與器形、紋飾是一致的,應為周共王時器物。西周中晚期,河津市汾河沿岸能與周王發生往來的邦國只有耿國符合所在的地望。這個耿國直至公元前661年方被晉獻公所滅,這是確切無疑的,在此之前再無大的邦國存在。如果把這組青銅器認定為耿國遺物,從時代上、地望上看都是可信的。銅盤與壺蓋銘文一致,都稱“中大師作孟姬………[詳細]

43、臨晉文廟大成殿

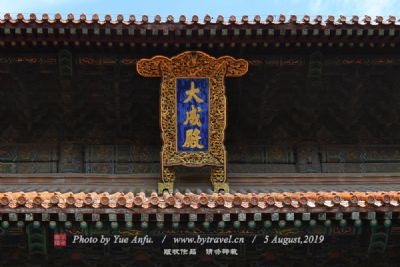

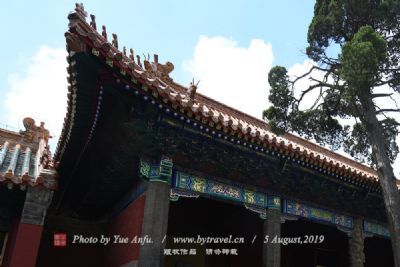

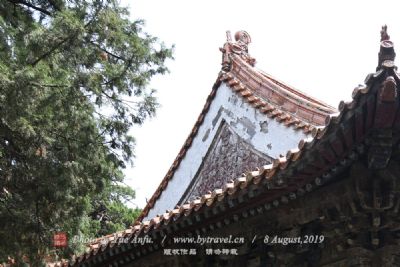

臨晉文廟大成殿(第五批省保)時代:清地址:運城市臨猗縣臨晉鎮西街據民國癸亥年(1923)重修的《臨晉縣志》記載,臨晉文廟始建于元至元年間(1280~1294),明、清兩代予以重修。殿內梁架上保存有“大清咸豐元年歲次辛亥乙未辛卯日……同闔邑士捐修伏愿告竣之之役人蔚起敬謹誌”題記,記載了文廟大成殿的建造時間。大成殿坐北向南,殿前設長13.5米、寬9米的大月臺,月臺周邊以石欄圍護,望柱與石欄板上皆有花草瑞獸浮雕圖案。月臺中部設甬道,上鋪浮雕雙龍青石。大成殿面闊五間,進深六椽,單檐歇山頂,黃、綠、藍琉璃筒板瓦覆頂,琉璃脊飾。樓閣式脊剎,層層矗立,其兩側為琉璃象、獅馱寶塔。檐下四周置柱頭科和平身科,平身科1攢,形制相同,均為三踩單昂,明間出45度斜昂。殿內明間后檐墻有壁畫,僅保存局部。博風板及兩山花采……[詳細]

44、臨猗開化寺

臨猗開化寺開化寺位于運城東北17公里處,開化寺始建于五代后唐同光年間,北宋年間重建。大雄寶殿是寺內的主要建筑,開化寺也是最有價值的建筑。大殿始建于宋代,進深和面闊都是三間,殿內的彩繪和壁畫非常有名,開化寺是我國現存面積最大的宋代壁畫。西邊墻壁上的壁畫分為三組,以連環畫的形式講述了西方凈土世界如來佛的故事、華色比丘尼的故事等,這組壁畫構圖嚴謹、畫面工整、人物神態各異,具有很高的藝術價值。這里峰巒疊翠,群山起伏,松柏茂密,路轉峰回,泉溪相映,真有“深山藏古寺”的意境。寺創建于五代后唐時期唐莊宗年間,取名清涼若(“若”是佛教用語),宋代改稱開化寺,為山西著名古剎。北宋熙寧六年(1073年)建大雄寶殿一座,元、明、清各代屢有修葺。寺一進二院,布局嚴謹得體。寺前聳立二層樓閣式山門一座,大雄殿居院內中心……[詳細]

45、泛舟禪師塔

泛舟禪師塔,位于運城市西北方向報國寺的遺址上,創建于唐貞元九年(793年),另一說,是唐長慶二年(822年)。它是一座保存完整的亭閣式的全國名塔之一,也是唐代單層圓形磚塔的典型實例、孤例,具有很高的科學價值。其設計之獨特、建造之精巧、存世之久遠,是我國古代建筑工程技術成就方面的真實體現。由于年久失修,風雨侵蝕,這座國寶級的古建筑的塔身出現裂縫,塔檐破損,經鹽湖區區委、區政府申請,國家文物局撥來100萬元進行維修,筆者便在維修之際,探訪這一千年古塔。曲環要考察泛舟禪師塔,必須先了解中唐時期的平叛重臣曲環。曲環,安邑人,生于開元十三年(725年),因為父親曲彬長期在唐西部邊陲做官,曲環從小喜讀兵書,長于騎射。安史之亂爆發后,曲環在河南一帶抵抗叛軍,因為戰功赫赫,唐德宗初年,威名大震,被任命為陳(……[詳細]

46、修村白虎塔

白虎塔,因傳說唐代名將薛仁貴是白虎星轉世,當年薛仁貴偶遇深陷泥坑中不能前行的拉木料的大車,薛仁貴便主動義勇解困,此情景被柳員外之女柳英環在家中高高的繡樓上看見,但看到的不是薛仁貴,而是一只大白虎在拉動困車前行。柳英環對薛仁貴的愛慕之心,從自就開始萌發,發展到終成伴侶。薛氏后人為了紀念這一典故而建此塔,故稱白虎塔。又因薛仁貴當年在汾河灘苦練本領,經常拉弓射雁,古塔,具體創建年代不詳,《山西古塔文化》載古塔建于唐末,《山西文物地圖集》記載其為宋代建筑。清乾隆六年(1741年)族人曾大規模重修薛仁貴祠堂,現存有清乾隆六年《重修白袍洞記》碑刻一方,碑文雖然未有提起古塔,但從中推測古塔至少在這一時期重修過。塔前原有記事古碑,可惜被盜。磚石切砌八角形塔基,實心。塔身二、三、四、五、六層四面辟假券門,其余……[詳細]

47、猗頓墓

猗頓墓猗頓墓(第三批省保)時代:春秋地址:臨猗縣牛杜鎮王寮村西猗頓,春秋魯國人,奔走天涯,尋求致富,后駐郇瑕之地。生前以畜牧育桑,兼營鹽化,成為與范蠡齊名的富翁。死后葬于王寮村。猗頓墓在山西省臨猗縣牛杜鄉王寮村的村西頭,陵園規模不大,但古樸肅穆。這就是古代巨商——猗頓的陵園。自古以來,富比王侯者,何止百千人,但猗頓這位布衣商人,卻受到后人輩輩世世永遠的紀念。這值得人深思。何時由一尊孤獨的古墓逐步形成如今陵園的規模?這既無史書記載,也無專文傳世,難以考稽;此處只有清代道光十七年(1837年)所立的一座石碑。碑題名《重修周逸民猗頓氏墓記》,碑文稱猗頓生前“其富甲天下”,“西抵桑泉,東跨鹽池,南條北嵋,皆其所有”。“或者急公奉餉,上有利于國;或者憫孤憐貧,下有濟于民”。在距此不遠(約40公里)的東……[詳細]

48、李老莊玉帝廟

李老莊玉帝廟(第五批省保)時代:元、清地址:運城市稷山縣西社鎮李老莊村李老莊玉帝廟創建年代不詳。據廟內現存碑記載:趙國大將李牧曾在此駐兵防守。公元前233年,李牧率軍攻秦大勝,因有功被封武安王,后人為紀念李牧將軍,特建李牧廟奉祀。此廟坐北朝南,東西寬25米,南北長46米,占地面積1150平方米,現僅存正殿、獻殿。其中正殿門枕石上有“元泰定二年”題記,為正殿的年代鑒定提供了真實可靠依據,獻殿為清代建筑。正殿面闊五間,進深四椽,梁架結構為“四架椽屋四椽栿用二柱”,單檐懸山頂,筒瓦屋面,灰陶脊飾。后檐墻繪有清代屏風式壁畫,畫面底部被毀。廟內原塑李牧像不存,僅存塑像的背光彩畫。獻殿面寬三間,進深一間,四檁卷棚式構架,硬山頂,灰陶筒瓦屋面,灰陶脊飾;兩山墻分別繪制青龍、白虎各1尊,畫面不完整,有殘缺。……[詳細]

49、運城鼓樓

運城鼓樓,又名“觀學樓”,位于老東街和解放南路交接口,始建于明萬歷年間,曾是明清時期河東地區的標志性建筑,承載著厚重的城市歷史記憶。運城古稱運鹽使司城,運鹽使司城建于元代后期,明代進行擴建,鼓樓就建在明代擴建以后東邊的一條軸線上面。鼓樓通高24米,由磚石砌基座和木構樓閣組成,我們可以看到鼓樓樓體用的是三檐兩層,樓頂是十字歇山頂,四面抱廈,鼓樓基座東、西、南、北四個門洞上方的石牌匾上各有兩字,東曰“放曉”,西曰“留暉”,南曰“聚寶”,北曰“迎渠”,原為運城城池四個城門的匾額,其命名可以理解為,“放曉”“留暉”指的是鹽池的日出日落,“聚寶”則是因為運城鹽池有三個門,中間的門叫聚寶門,“迎渠”則是紀念隋代河東督水監姚暹修建姚暹渠的功績而命名。時代:清代地址:鹽湖區東城街道辦事處府東街鼓樓巷4 號保……[詳細]

50、西王村遺址

時代:新石器1960年發掘的芮城西王村遺址,發現有生產工具及豬、狗等動物骨骼,可能此處的古人類已能飼養、馴化動物。還發現彩繪的陶器,紋樣多由植物花紋和網紋組成。曲腹碗、盆和雙唇小口尖底瓶是這個遺址的代表性生活用具。有124件陶質環形裝飾品,分圓形、六角形、九角形三類形狀,陶環上刻有花紋、辮紋、乳丁紋,這說明古人類對美的追求和意識正在加強,也有了簡單的幾何形體的概念。芮城縣西王村是山西古人類活動的重要地域。這里不僅發現了仰韶文化中期的廟底溝類型文化,還發現了仰韶文化晚期的文化。考古學者將后者稱為仰韶文化西王村類型,作為中原地區仰韶文化晚期發展階段的代表。山西省西王村類型的仰韶文化主要分布在黃河北岸、涑水、汾水以及呂梁山一線,其中垣曲縣古城鎮東關遺址也是這一類型的代表。此期,地面木構建筑出現,房……[詳細]

51、絳州文廟

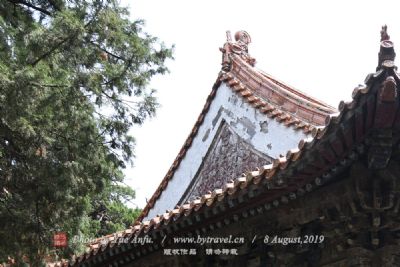

文廟,系山西省重點文物保護單位。位于新絳縣城內四府街。占地面積一萬零六百七拾平方米。創建年代待考。據廟內存宋人集刻晉右軍將軍王羲之書碑《重修夫子廟碑記》記載,推斷文廟至遲為宋代所建,以后元、明、清屢經增修,是一處很有特色的古建筑群。現存建筑中軸線依次為照壁、泮池、欞星門、大成殿、西廂房數間等。其明倫堂、尊經閣、樹齡數百年的柏樹等在解放前和“文革”中遭到毀滅性破壞。由于被糧食局當成倉庫,大成殿等建筑才得以保留下來。泮池,水深丈余,池邊筑有石欄,夾砌石坊,坊上刻有鯉魚躍龍門圖案,進水口為原雕龍頭。欞星門,原為木砌,清代知州李文潔易木為石,左右為坊。大成殿,四周圍廊,重檐歇山頂,殿前獻臺、望柱石欄板。在2002年的搶修中,又發現獻臺前龍坡,雕刻精美,原有院子基礎也已浮出。2002年,文廟這處古建筑……[詳細]

52、寺頭關帝廟

寺頭關帝廟(第五批省保)時代:元、明、清地址:運城市平陸縣曹川鎮寺頭村北高嶺寺頭關帝廟創建年代不詳,據碑記和梁架題記載,明洪武四年(1371)、清順治二年(1645)、康熙五十八年(1719)、雍正八年(1730)、乾隆元年(1741)和乾隆三十三年(1768)均有重修。該廟坐北朝南,三進院落布局,東西寬40米,南北長70米,占地面積2800平方米。中軸線上從南至北建有山門、獻殿、正殿殿和春秋樓;一進院山門兩側建有鐘鼓樓及廂房,二進院正殿兩側建有耳房各一座、院內建東西廂房。其中,正殿為元代建筑,獻殿為明代建筑,除山門西側廂房為新建外,其余皆為清代建筑。春秋樓位于中軸線最北側,二層建筑,一層面闊、進深各三間,四周圍廊式;二層面闊、進深各一間;灰陶筒瓦屋面,灰陶脊飾;二層為十字歇山頂。正殿面闊三……[詳細]

53、東莊遺址

時代:新石器東莊遺址位于山西省運城市芮城縣西南部的黃河岸邊,為新石器時代遺址,遺址面積5萬平方米。1958年,考古發現有圓型半地穴式的房址、儲藏食物的窖穴、魚形花紋陶器及石斧、石錛、等生產工具,是研究仰韶文化重要的遺址之一,2013年5月,被國務院公布為第七批全國重點文物保護單位。考古學者在5萬平方米的仰韶時期的村落里獲得:圓型半地穴式的房址、儲藏食物的窖穴、燒制陶器的陶窖;外表繪有精美的黑色三角形圖案和魚形花紋的陶器;還有石斧、石錛、石刀、陶刀、彈丸、紡線輪、敲砸器、陶銼等生產工具,以及石頭和動物骨骼制成的箭頭;及骨笄、牙飾、陶環等裝飾品。同時發掘出5座墓葬,其中有雙人同性合葬墓、多人二次合葬墓、還有用陶甕蓋石塊作為葬具的小孩甕棺墓。發現說明,此期山西古人類已進入農業、狩獵、紡織為一體的生……[詳細]

54、西王文昌閣

文昌閣,又名西王洞樓,俗稱四眼洞,坐落于村東南方向200米處。始建于清康熙二年(公元1663年),距今350余年,是西王村的標志性建筑,也是鹽湖區現存的唯一洞樓。2017年被運城市授予“市級重點文物保護單位”。文昌閣高18米,上為木質閣樓,下為鉆石洞樓,整體建筑構思精巧,氣勢恢宏。下部洞樓高6米,東南西北各有一青磚拱卷洞門,洞口上方分別題有“縈青”、“繚白”、“迎薰”、“拱斗”四塊匾額,中心頂部嵌有木雕八卦圖案,寓意深遠。上部閣樓為兩層四檐、重檐十字歇頂建筑,四周建有平臺和垛口,樓內供奉著孔子牌位和文昌、魁星木雕神像,中間懸掛著巨型毛筆。放眼望去,斗拱翻飛,翼角伸挑,宛如大鵬展翅,美不勝收。整棟建筑椽樏連接處不見鐵釘,猶如魯班神功,令人嘆為觀止。時代:清代地址:鹽湖區金井鄉西王村西保護范圍:……[詳細]

55、禹門口抗日紀念摩崖石刻

禹門口抗日紀念摩崖石刻(第五批省保)時代:1939年地址:運城市河津市清澗街道辦龍門村西2000米禹口呂梁山脈石崖上民國27年(1938)12月20日,駐榮河日軍企圖偷襲禹門渡河,25日拂曉,日軍在飛機、大炮配合下,向駐防此地的國民黨軍61師某營陣地發起猛烈攻擊,守禹門口的一個加強排全部壯烈犧牲。61師師長鐘松命令屬下兩個營由師家灘渡過黃河,從東龍門山側翼向日軍發起攻擊,經過一場血戰,終于在12月30日重新收復了禹門渡口及龍門山陣地。此役給日軍以重創,粉碎了其進犯大西北的侵略計劃,61師的271名官兵陣亡。1939年9月18日,為紀念陣亡將士,國民黨六位軍政要員在禹門口石崖上留下巨幅石刻,從上至下依次為林森的“氣壯山河”,孔祥熙的“精神不死”,閻錫山的“偉績千秋”,于右任的“成功成仁”,宋希……[詳細]

56、關帝祖祠

關羽的家廟,又稱關帝祖祠,位于運城市西南20余公里的常平鄉常平村內。南靠中條,北臨鹽池,廟內泥塑尚存,建筑群體保護較好,交通便利,是理想的游覽之地。關羽,字云長,其故里是三國時河東解梁常平里。傳說,當年他殺死了名叫呂熊的大地主大惡霸以后,便逃走在外。惡霸和官府互相勾結捉拿關羽,并要對關羽的家人誅滅九族,斬草除根。當時常平里姓關的多逃到現在的古村一帶去避難,而云長的父母親卻因年邁,行走不便投井自盡了。后人為紀念他的父母親,便在這口井上建了一座塔。關羽去世以后,鄉人為仰慕其德,又在其地建祠奉祀。到了金代,遂建成了有一定的建筑群體的廟宇,取名“關圣家廟”。據史書記載,創建于隋,金代始成廟宇。后關羽歷代追封,廟堂亦隨之重修或擴建,自明代嘉靖三十四年(1555)以來,對關圣家廟整修或增建達16次之多。……[詳細]

57、晉獻公墓

晉獻公墓 位于絳縣南樊槐泉村東嶺。墓高百尺,無祠孤寢,墓形似無柄之木鐸。他是春秋時晉國武公之子,名詭諸,始建都維(山西絳縣)。 獻公初娶賈氏為妻,無子。繼娶齊姜,生秦穆公夫人及太子申生。后再娶二女于戎,生重耳、夷吾。在討伐驪戎的戰爭中獲驪姬,生奚齊。獻公寵愛驪姬,常聽其讒言,先逼死太子申生,又欲加害公子重耳和夷吾,以達到讓奚齊繼位的目的。獻公在位二十六年。獻公歿后,因其生前昏庸無道,暴戾成癖,不列入祭典,以示彰善彈惡。獻公墓為省級重點文物保護單位。 晉文公墓 在絳縣衛莊下村。文公系春秋諸侯,晉獻公次子,太子申生之弟,名重耳。獻公寵愛驪姬,殺太子申生,重耳逃奔到狄(翟)國,在外-19年。后借助秦穆公的軍隊返晉復國,誅王子帶,納周襄王,救宋破楚,繼齊桓公為盟主。其在位9年,謚號文。晉文公……[詳細]

58、下坪關帝廟

下坪關帝廟(第五批省保)時代:元、清地址:運城市平陸縣曹川鎮下坪村下坪關帝廟,創建年代不詳,據廟內碑文記載,清乾隆三十五年(1770)、嘉慶二十三年(1818)、道光三十年(1850)和咸豐四年(1854)多次予以修繕。整座寺廟坐西朝東,東西寬56米,南北長31.4米,占地面積1758平方米。現存共三進院落,中軸線上從東到西依次建有戲臺、獻殿、正殿、娘娘殿,戲臺兩側建有妝樓各一座,一進院南北兩側建有廊房各一座,現北廊房毀失,僅存遺址;二進院內原有南北官廳各一座,現北官廳已毀失,南官廳局部坍塌;正殿南側南耳房局部坍塌,北耳房已毀失。現存建筑中,正殿為元代建筑,其他為清代遺構。正殿面闊三間,當心間梁架為“四架椽屋四椽栿通達前后檐,用二柱”,兩山梁架為“四架椽屋二椽栿對前后剳牽,通檐用四柱”,檐下……[詳細]

59、嘉康杰烈士墓

嘉康杰烈士墓(第五批省保)時代:1959年地址:運城市夏縣胡張鄉其毋村嘉康杰,字寄塵,1889年生于夏縣胡張鄉其毋村農民家庭,少年時參加辛亥革命,曾赴日入早稻田大學讀書,參加反對袁世凱斗爭,又進入北京大學讀書,后參加多次革命斗爭。1922年,曾在夏縣堆云洞創辦山西平民中學。1925年又在運城創辦“河東中學”,組織兩校師生參加反對閻錫山的增加鹽稅斗爭。后又在運城和太原創辦了兩所“中山中學”,在臨汾縣創辦康衢中學和財神廟中學。1927年加入中國共產黨,曾任河東特委書記,建立了河東黨組織,組織和參加多次革命斗爭。1939年當選中共七大代表,在動身赴延安途中,遭特務暗殺。當時組織將其安葬在韓家嶺村。1959年,經政府批準,將嘉康杰烈士遺骸遷葬于其毋村祖塋。1983年,夏縣人民政府對烈士墓進行了修繕,……[詳細]