陽泉市文物古跡介紹

1、陽泉關王廟 AAA

關王廟又稱“老爺廟”,座落在中國北部山西省陽泉市東南2公里處的玉泉山山腰,是一座建于北宋時期(公元960~1127年),用來祭祀關公的廟宇。關王廟始建于北宋熙寧五年(公元1072年),宣和四年(公元1122年)進行了重修,以后歷代又對其進行了多次修葺。關王廟占地面積約7000平方米,分內、外兩個院落。建筑以內院的關王正殿為主,包括獻殿、端門馬殿、南北配殿、圍插廊、五關通以及外院的東樓戲臺、落箭亭、飲馬亭、關廟東門等建筑。除部分建筑沿襲了唐代風格外,大部分建筑均保持了宋代《營造法式》中的建筑規范。殿內供奉有關公、關平、周倉等人的塑像,塑像雕塑精美、形象生動,具有很高的藝術價值。關王廟是中國現存最早的關公廟宇,具有重要的文物歷史價值。同時它也為人們了解中國古代歷史、藝術、科學、建筑等方面的面貌,……[詳細]

2、石評梅祖居

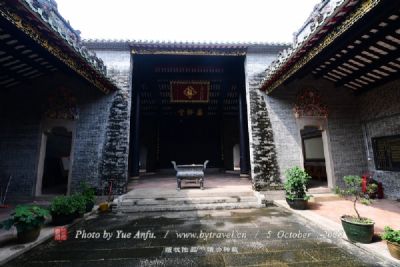

石評梅祖居(第五批省保)時代:清至民國地址:陽泉市郊區義井鎮小河村石評梅祖居所在的小河村是20世紀20年代我國新文化運動先驅、著名作家、詩人石評梅女士的祖籍故里,石評梅女士短暫的生命光彩照人,她與我黨革命先驅高君宇的愛情故事凄美動人。小河村石家祖居始建于清雍正年間,距今已有270多年歷史。石評梅祖居初為石顯玉家所建,坐落在小河村南口的西山坡上,坐西朝東,背山面水。院落布局呈階梯狀分布,從下而上是大致可分為三個大的層次:第一層,主要是“含清堂”的院落;第二層,主要是“三元堂”的院落;第三層,也是最上邊的一層,主要是“明遠堂”的院落。建筑面積約10000平方米。院中有窯洞65眼,房屋112間。院落北側建一座玲瓏剔透的小花園,透著江南園林的靈氣。石評梅祖居是由二十一個小院組成的一個大院,大院有六座……[詳細]

3、水神山烈女祠

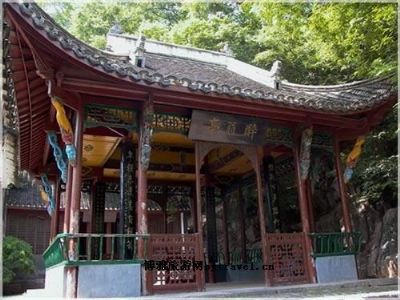

水神山也稱烈女山,位于盂縣縣城東北5公里處,海拔1200米,三山環抱,山勢迤邐,松柏疊翠,在山腰處,建有一廟宇———烈女祠,亦名“圣母祠”,當地人稱“奶奶廟”。相傳,趙匡胤陳橋兵變后,后周世宗柴榮之女柴花公主為避戰亂,攜宮女潛入此山,面對國破家亡,回天無力,悲憤之極,自縊于山上的一棵棗樹之下,后人為紀念其忠貞節烈,立廟祀之。關于這段傳說,光緒七年版《盂縣志》中藝文志《水神辨疑》記載:“水神山即烈女山,廟祀柴花圣母,俗稱周世宗女,秉性貞烈,不欲適人,經于此山為神。舊志言之謂貞烈,為神似也”。烈女祠始建年代難考,但從文獻記載有金代盂州知州《游烈女祠詩》可以推斷,該廟至遲建于金代,以后元、明、清三代歷加修繕,才有今天的規模。水神山灌木叢生,一到春夏,山花爭艷,碧草如茵;而到了秋天,則是漫山紅葉,層……[詳細]

4、藥林寺森林公園

山西省藥林寺森林公園位于平定縣城南20公里處東臨陽涉縣和207國道,北靠石太鐵路和太舊高速公路,交通便利。公園面積4000余畝,是平定縣境內一片林相整齊的針、闊葉混交林,主要樹種是油松和櫟樹,灌木有黃櫨、刺梅等,園內有數十種飛禽走獸,是一個喬、灌、草相間,動植物共存的不受外界環境污染的動植物樂園。在藥嶺山腰中有一巨石曰清涼石,石中鑿一石洞,洞內雕大佛像菩薩及八仙過海、十八羅漢等幾十余尊,洞頂雕有飛龍、花鳥圖案,龍下有八角井一眼,井內有神水,龍倒影水中,猶如飛龍戲水。清涼石上還建有大佛殿,殿內大小佛像七百余尊,東西配古稱伽蘭殿、關公殿。此外,園內還有蓬松、井溝泉、將臺嶺、一線天、待月石等多處景點,使您留連忘返。藥嶺寺,公園內的古建筑清涼寺,又名藥嶺寺,其創建歷史久遠,明嘉靖十三年(1534年)……[詳細]

5、千佛寺摩崖造像

千佛寺摩崖造像為縣級重點文物保護單位,位于盂縣肖家匯鄉南興道村的千佛山。千佛寺造像群是明代或明代以前的,雖在數量上不能和云岡石窟相比,但在朔州地區卻是惟一的、時間延續最久、內容最豐富的一處造像。這一發現,填補了朔州地區摩崖造像群空白的歷史,同時也為研究晉北地區石造像的傳承與發展,提供了寶貴的實物資料。北魏孝武帝永熙元年(532)山上曾建千佛寺,寺廟旁側鑿有大型壁龕3處,內有石雕造像總計1100余尊,營造年代自北魏永熙元年(532)始至唐開元(618)時期,長達200余年。民國盂縣知事王昌所著《金石志》對此有所記載。現僅存壁龕一處,平面為長方形,無后室,舉高米,闊寬8米,面積達40平方米,以營造塔狀佛龕為主,故又稱塔窟。其左面造像共21層。其中,上5層,每層均列16尊;正中央鐫著象征皇帝的主佛……[詳細]

6、平定冠山書院

冠山書院冠山書院(第二批省保)時代:清、民國地址:平定縣冠山鎮后溝村西南冠山因其主峰形狀似冠,并高冠于附近群山而得名。山間古剎相連,有資福寺、崇古書院、文昌閣(呂祖洞在其下)及夫子洞,人稱“冠山書院”。建筑創建年代不詳,據碑載,元至順年間(1330—1332年)左丞相呂思誠重修并擴建,明、清兩代多次修葺,現存建筑除夫子洞為明代所筑,余皆為清代晚期重建。資福寺為一單進四合院,占地面積1470平方米。寺坐北朝南,中軸線上有山門、正殿,兩側有鐘、鼓二樓對峙,正殿東西為配殿三間,建筑形制為清代風格,寺內存清碑8通、元碑1通。崇古書院位居冠山山腰中部,創建年代不詳,元代重修,明、清時重建。坐西朝東,為二進四合院形式,隨地勢分上、下兩院,占地面積為737平方米。院內建筑為窯洞式,正房、配房均保存完整。文……[詳細]

7、平定馬齒巖寺

馬齒巖寺時代:金、清地址:陽泉市平定縣東回鎮馬山村馬齒巖寺坐北朝南,始建年代不詳,原為二進院落,現僅存一進院落,原有布局不詳,現中軸線由南向北依次為天王殿、中殿,兩側建有掖門、東西配殿和耳房。中殿梁架為前后乳栿通檐用四柱,為了擴大殿內的禮佛空間,平面布局采用了移柱造,將前金柱向兩側位移上施大內額。柱頭鋪作:五鋪作單抄單下昂重拱計心造,昂下施兩卷瓣華頭子,里轉七鋪作三抄隔跳偷心造。補間鋪作每間一朵,外轉同柱頭鋪作,里轉五鋪作出雙抄偷心造。各梁枋結點均使用駝峰承托,山面前丁栿采用了掐瓣駝峰,其余各結點均采用了鷹嘴駝峰。柱頭上卷殺和緩,拱頭拱瓣為三瓣或四瓣,櫨斗斗幽較深。寺內現存碑7通,石碣4方,均保存較好。兩山墻和后檐墻保存有清代壁畫32.95平方米。現存中殿為金代原構,平面布局采用了移柱造,各……[詳細]

8、西關三圣寺大殿

三圣寺(第五批省保)時代:金地址:陽泉市盂縣縣政府院內三圣寺坐北朝南,始建年代不詳,現僅存金代正殿1座,原為鄉政府禮堂,據筒瓦上題記正殿在民國21年(1932)重修。正殿面闊五間,進深八椽,單檐懸山琉璃剪邊筒板布瓦頂。梁架為前后乳栿對四椽栿通檐用四柱,脊部使用雙叉手,上金部使用雙托腳。為了擴大殿身內槽的禮佛空間,正殿平面布局在后槽采用了移柱和減柱兩種做法,即減去兩次間柱,將明間柱向兩次間移位110厘米,在隔架科斗栱下施垂蓮柱,用兩層內額及綽幕枋將明間柱和垂蓮柱構聯。前檐柱頭鋪作為五鋪作單抄單下昂重栱計心造,里轉五鋪作雙抄單栱計心造,耍頭雕成龍頭形,撐頭為乳栿伸出檐外制成螞蚱頭,現龍頭式耍頭和下昂被后人鋸截。補間鋪作五鋪作雙抄重栱計心造,每間一朵,除正出華栱外,華栱兩側45度角線上出斜栱兩縫,……[詳細]

9、坡頭泰山廟

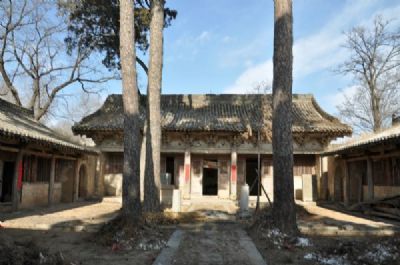

坡頭泰山廟坡頭泰山廟(第六批國保)時代:元至清地址:盂縣北下莊鄉坡頭村始建年代不詳,廟內元代經幢記載,元至正七年(1357年)重建。明天順、清康熙、民國六年都曾進行過修繕。泰山廟,坐北朝南,占地面積3240平方米,三進院落。自南向北中軸線上依次為戲樓(建筑已毀)、石牌坊、山門、正殿、后殿;兩側分別對稱布局有鐘鼓樓、配樓、耳殿、禪房、關帝殿、奶奶殿等。廟宇前部開闊疏朗,后部緊湊嚴密,形成了疏密有序,高低錯落有致,建筑形制多樣,元、明、清各代建筑并存的群組建筑風格。正殿和后殿均為元代建筑,其余建筑為明、清兩代遺物。正殿面闊三間,進深四椽,單檐硬山頂。斗栱四鋪作單下昴。梁架結構為前搭牽對三椽栿通檐用三柱。后殿面寬三間,進深四椽,單檐懸山頂。斗栱四鋪作單下昴,梁架結構為四椽栿通檐用二柱。正殿、后殿及……[詳細]

10、天寧寺雙塔

天寧寺雙塔在山西平定縣城南關土垣上。據《平定州志》載:“寺林,太師蔡京書額,寺內有大悲閣,雙塔東西對峙。”明、清兩代均有補修。寺內建筑殘壞,雙塔依然如故。寺址高聳,雙塔并峙,格外醒目。塔為樓閣式,平面八角形,高約30米,每層收剎甚急,輪廊形制奇異。底層四面砌有券洞,內置佛像一軀,二層以上平座甚高,外觀很象七層塔。二、三層刻假門和直樓窗,檐下和平座上磚雕斗拱如木構制,質寶珠,明嘉靖三十八年(1559年)更換。塔下存有北魏石佛一軀,眉目清晰,軀體完好。關于這對古塔,當地還有一個美麗的傳說。有一天,魯班和妹妹打,-,要在平定一夜之間建起一對佛塔,妹妹不信,于是半夜四更時,悄悄去察看,發現雙塔幾近完工,只剩下西塔塔剎還未安上,為了不讓哥哥,-贏,故學公雞打鳴,魯班聽到雞鳴以為天將放亮,便匆匆收拾工具……[詳細]

11、藏山祠

藏山祠藏山祠(第三批省保)時代:明、清地址:盂縣長池鎮藏山村東藏山原名盂山,相傳春秋時晉國程嬰藏趙氏孤兒于此,故稱藏山。藏山祠創建年代不詳,金大定十二年(1172年)重修,元、明、清歷代屢有修葺。祠址向南,依山建造。建筑分布于三層遞高的平臺上,祠前為明代“藏孤勝境”牌樓,祠內中軸線上依次布列山門、樂臺、正殿、寢宮、梳妝樓,東西兩側為鐘鼓樓、配殿和耳殿。除寢宮部分梁架保存金代風格外,余皆清代建筑。正殿面寬五間,進深三間,單檐歇山頂。殿內山墻和北壁繪壁畫69平方米,以連環畫形式表現趙武生平。色調淡雅,手法尚佳。寢宮面寬、進深均三間,平面近方形,單檐歇山頂。前檐雙步梁上墨書清嘉慶三年(1798年)重修寢宮題記。院內存有宋宣和六年(1124年)鐵鐘1口,金、元、明碑各一通,清碑72通,明嘉靖鐵焚爐3……[詳細]

12、劉備廟

劉備廟劉備廟位于主峰,四周自然人文景觀豐富。相傳劉備關羽張飛在此以箭卜筑,于是后人分別在劉備山、玉泉山、張飛垴立廟祭祀三義。民間傳說劉備廟是由王十萬驅羊馱磚背瓦修建而成。劉備廟始建何年已無從考證,二十世紀四十年代毀于戰火,碑碣文物蕩然無存。現在的劉備廟由劉備廟民間協調組修復,造型為無梁歇山頂,建筑面積84平方米,廟內塑有劉備、關羽、張飛坐像及關興張苞站像。廟宇傳承舊制重現“一廟檐水滴兩州”的奇觀。立于廟前東瞰,玉泉山之關王廟和張飛垴之張飛廟遺址隱隱可見。騁目處,猶見三義不朽英靈與山同在;沉思中,堅信中華萬古文化與天共長。主峰一帶劉備廟四周人文自然景觀達20多處。2003年7月,郊區政府將劉備廟及廟周古遺址列為區級文物保護單位。電話:0353-2010110地址:山西省陽泉市郊區……[詳細]

13、平潭街馬王廟

平潭街馬王廟。清代文物。市級、區級文物保護單位,屬古建筑壇廟祠堂類文物。位于礦區平潭街街道辦事處平潭街東社區(原平潭街村),平潭街小學北側。始建年代不詳;明嘉靖四十三年(1564)、清乾隆二十一年(1756)重修,道光、光緒年間均有修葺。坐北朝南,東西27.55米,南北26.9米,占地面積741平方米。由上下兩座院落組成,上院現存正殿,下院由東西兩座院落組成,西院建有正殿、南殿和西配殿,東院建有東西山門和鐘鼓樓,均為清代遺構,2007年維修。上院正殿面闊三間,進深五椽,卷棚頂,筒板瓦覆蓋。前檐明間辟門,兩次間辟窗。戲臺臺基條石砌筑,高1米。面寬三間,進深五椽,卷棚頂,筒板瓦覆蓋,三面觀。戲臺后部置槅扇門窗,將戲臺分為前后臺。院中有唐槐 1株,清碑7通。……[詳細]

14、盂縣大鐵鐘

大鐵鐘大鐵鐘(第一批省保)時代:宋地址:盂縣長池鎮藏山村東原為盂縣縣城內西寺大殿之物,后移至大王廟保存,現懸掛于藏山祠南洞鐘亭。宋宣和六年(1124年)鑄。高210厘米、口徑286厘米、圍長900厘米、壁厚4厘米,重約2000公斤。龍紐身軀盤曲成環狀。鈕下一圈覆蓮,再下是兩欄鑄銘,以線條分隔成方格,葵形口沿。銘文記載了鑄造時間和鑄地及助緣人姓名等內容。 原為盂縣縣城內西寺大殿之物,后移至大王廟保存,現懸掛于藏山祠南洞鐘亭。 鐵鐘原存放于盂縣縣委院內的西寺大殿中,1987年,遷移至西關大王廟內,后又遷移至盂縣藏山春秋戰國城內。為山西省重點文物保護單位。……[詳細]

15、簡子溝煤炭生產線

簡子溝煤炭生產線。2008年第三次全國文物普查時新發現文物,尚未核定為文物保護單位,屬近現代重要史跡及代表性建筑工業建筑及附屬物類文物。位于礦區蔡洼街道辦事處東窯房社區簡子溝西側,分布面積約6050平方米。據當年童工,現年76歲(2008)的老礦工劉守登(小名劉三孩)回憶,該處礦井原為陽泉保晉公司所建,拆除當時煙囪時,磚上刻銘有“民國十三年”(1924)字樣。日軍1937年占領陽泉時劫奪該礦,雇用中國勞工、礦工,采用殘柱法進行開采,并在生產中采用電力,建成由礦井、選煤線、裝煤線組成的煤炭生產線。該生產線直到1945年日軍投降才停止使用。現存豎井式坑口1個,選煤生產線1條,辦公院落2座。……[詳細]

16、陽泉關帝廟

道教廟宇。在山西省陽泉市東郊十公里的林里村旁。創建年代不詳,宋代宣和四年(1122)重修,明清兩代均有修葺。現存正殿仍保持宋代建筑風格,殿內原供奉關圣帝君像,今四壁之上留有部分道教壁畫,多為清代所作。廟宇背山面水,環境清幽。 關帝廟又稱關王廟,俗稱老爺廟,位于郊區白泉鄉林里村南。殿宇由綠樹、紅墻縈圍。占地面積近7000平方米,分內外兩大院落。關王廟建成已有900多年,據有關資料證實,是我國最早的關羽廟建筑。關王廟以關王正殿為主,由獻殿、馬殿、南北配殿,以及外院的戲臺、大門、忠恕牌坊、落箭亭、飲馬亭等組成,布局合理,氣勢雄偉。屬國家級文物保護單位。……[詳細]

17、平潭馬王廟

平潭馬王廟現居平潭街-區旁,是古平定境唯一驛站配套上神廟。始建于隋代時期,據《陽泉市文化志》,載明嘉靖四十三年(1564)清乾隆二十一年(l756)重修,清道光、光緒年間均有修葺。曾遭受過帝國列強毀壞。1941年(民國三十年)王步慶任村長時聘用葦泊村的匠人重塑廟內神像。廟院以石筑臺包砌,坐北朝南疊層修建,占地面積2000余平方米。廟內上院一排四個神殿,馬王殿為主殿,高6.6米,面闊五間,檐深四間,五彩斗拱,隔扇門窗均彩繪,重檐硬山式頂履蓋青瓦,殿內磚砌出檐束腰雕花刻紋,神臺中央端坐金面馬王,頭戴元帥盔,身披龍袍內著鎧甲,腰系玉帶,腳登戰靴;額上豎眼珠圓玉潤,橫眼炯炯有神,脅下生有四只手分別執劍、托金磚、掌印、拿金輪,另雙手托膝,護心鏡光鑒耀眼,襯得馬王神,氣宇軒昂,神態剛毅,面目驚人;左側塑……[詳細]

18、開河寺

開河寺位于平定縣亂流村西的魁頭山腹,這里山峰突兀,松柏參天。此寺創建于北魏永平三年(510)。寺內有上、中、下三龕,大小佛像百余尊,佛像大者高4.4米,小者僅高0.12米,其造像風格和神態與大同云岡石窟佛像如出一轍,故有“三晉小云岡”之稱。 藥嶺寺 在藥嶺山,原名清涼寺,始建于明宣德九年(1434),位于平定縣南20公里處。這里風光優美,景色如畫。春天綠茵漫山,夏天清爽涼人,秋天霜葉如花,殷紅可愛。因夏天涼爽,成為避暑的好去處。曾有挪威、黎巴嫩、美國等國家相繼在這里建造過別墅。 抗日戰爭時期,太行秦、賴支隊在此駐扎打擊敵人,八路軍還在這里辦過制藥廠。 藥嶺寺在山之腹,寺院由石洞、東西樓等大型建筑組成。石洞供奉雕像共38尊,東西大殿供有關羽、岳飛、枷藍、藥王等塑像。除立佛外,尚有無數……[詳細]

19、盂縣府君廟

府君廟位于山西省陽泉市盂縣萬花山主峰北麓,為窯洞式神祠兩間。創建年代不詳,據正殿攀間枋題記,元延佑二年(1315年)重修。明清時屢有修葺。府君廟坐北朝南,二進院落,山門前高臺凸起,兩邊石階對稱,形制獨特,實屬罕見,占地面積936平方米。中軸線前為一百多平方米的平臺,平臺左右各有配房三間。山門高居正中,面闊三間,井深六架椽,二層三重檐歇山頂。山門明間有宋代青石門框,二層支出平座勾欄,平座下為雙抄五鋪作斗拱,屋頂斗拱為單抄單下昂,第一跳為偷心造,昂為批竹形真昂,梁架結構為金代手法。山門兩側各有掖門一道,精雕細刻、十分精美。廟內有倒座戲臺一座,為祭神演戲而建。正殿面闊五間,懸山式屋頂。殿前為卷棚式拜亭一座,左右兩側有配殿和垛殿,另有東西廊房和東西禪院。看其布局應有后殿一座,不知何故現無遺跡。廟院內……[詳細]