定襄縣文物古跡介紹

閻錫山舊居(第二批省保)時代:民國地址:定襄縣河邊鎮閻錫山執政山西近四十年,曾一度出任國民政府行政院長。其宅第始建于1913年,停工于1937年,在此期間,先后建成了都督府、得一樓、上將軍府、二老太爺府、穿心院、新南院、東、西花園及子明慈幼院等大小共二十七個院落,近千間房屋,總占地面積三萬三千多平方米。閻錫山舊居的整個建筑是圍繞閻氏老宅逐步擴展而成。由于地形特殊,高低不一,每個院落盡管各按地勢相對獨立而建,但彼此之間又相互連通形成了院套院,宅連宅,參差錯落,鱗次櫛比,曲徑通幽,變幻譎奇的特征。其規模最大的東花園,坐東朝西,一進三院,斗栱飛檐,雕梁畫棟,須彌石座,氣勢森嚴,是典型的晚清宮殿式建筑。而別具特色的中西合壁建筑都督府,則是東西一進二院,其房屋均為磚木結構硬山卷棚頂,卻配以磚拱門券,羅……[詳細]

2、西河頭地道戰遺址

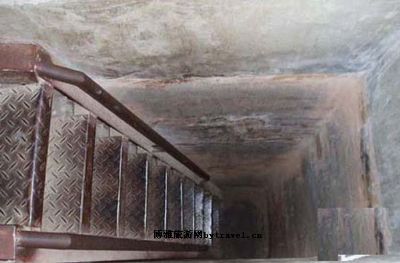

西河頭地道戰遺址西河頭地道戰遺址(第六批國保)時代:1942—1947年地址:定襄縣城西2公里處西河頭村內西河頭地道戰遺址位于定襄縣城西2公里處,是全國保存最完整的兩大地道戰遺址之一。地道開挖于民國31(1942)年,到36年(1947)秋,挖成自東向西的三條主道總長為5公里,是有3條干線、52條支道組成的縱橫交錯的地道網。地道分為三層,二層設有指揮所、休息室、儲藏室;三層有機要室、武器庫、會議室。此外,地道內還有翻口22個,卡口8個,陷阱和迷魂陣各12個,作戰槍眼22個,出擊口10個,出入口11個,連通水井3眼,地堡15座,高房工事1處。地道具有防水、防毒、防煙、射擊等多種功能。地道筑成后武工對和地方民兵與敵人展開靈活的地道戰,多次擊退國民黨閻匪軍及地方武裝的進攻,為人民解放戰爭的勝利做出……[詳細]

3、薄一波故居

薄一波故居,位于定襄縣蔣村鄉蔣村中。薄一波(1908—2007),原名薄書存,1925年加入中國共產黨,1929年改為現名,是中國共產黨第七屆、八屆、十一屆中央委員,第八屆中央政治局候補委員,中共中央顧問委員會常務副主任,曾任國家財政經濟委員會副主任、財政部長、建委主任、經委主任、國務院副總理等職。薄一波故居是其青少年時期生活的地方,坐北向南,一進四合院,分布面積約280平方米,始建于清光緒三十四年(1908),1996年當地文物部門進行翻修,現存房屋16間,保存較好,是一座典型的晉北農村四合頭小院,院中有石磨1副,棗樹1株。2007年6月,忻州市人民政府公布為市級重點文物保護單位。內容摘自(《忻州文物薈萃》。……[詳細]

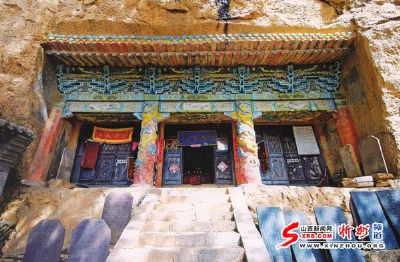

4、白佛堂

位于定襄縣城東60余里,雷轟尖山峰南。系石窟寺。明嘉靖十四年(公元1535年),僧道眾士,四方募化,就山鑿殿,石窟造像,歷時九年,造成石殿一座,內鐫造千葉寶蓮玉像一尊,就殿壁雕刻石像,故亦稱百佛堂。石殿三間,深廣各三十余尺,全仿木結構建筑,呈一般大殿形式。柱、梁、斗拱、檁、椽、瓦當等全部就山石雕成,石雕工藝古樸而精細。石殿內,百尊石佛神態各異,栩栩如生。石殿為主殿。還有東配殿(龍王廟)、西配殿(圣母廟)、關帝廟、鐘樓等。殿廟及神像均系清代修建補塑。秀容書院:秀容書院始建于清乾隆四十年(公元1775年)。當時忻縣稱秀容縣,故以此得名,為忻州市第一所學府。原書院東邊是文昌寺,后書院逐漸擴建,文昌寺并于書院中。在書院西坡上先后修建三個風景亭:正中四角亭,南八角亭,北六角亭。六角亭為三亭中之最,每邊……[詳細]

5、留念大寺

留念大寺,位于定襄縣宏道鎮留念村中。坐北向南,東西長約43米,南北寬約55米,占地面積約2365平方米。創建年代不詳,大明天順七年(1463),乾隆三十五年(1770)均有修葺,現存為清代結構。一進院落布局,沿中軸線建有前殿、正殿,兩側為東西配殿,西南角有戲臺一座。現存正殿梁架扭曲變形,面寬三間,進深四椽,五檁架結構,單檐懸山頂,三踩單昂斗栱;前殿山墻為后建、前殿面寬三間,進深四椽,前設廊,五檁架結構,單檐懸山頂,內山墻三角處有人物、動物壁畫約5平方米;戲臺面寬三間,進深六椽,單檐卷棚頂;寺內存有清道光二十四年(1844)、同治八年(1869)重修佛殿碑記和重修真容寺龍王寺碑記2通。2003年,定襄縣人民政府公布為縣級文物保護單位。內容摘自(《忻州文物薈萃》。……[詳細]

6、定襄洪福寺

洪福寺,在定襄縣城東北23公里。洪福寺正殿,面寬五間,進深三間,懸山頂。斗拱柱頭用單抄雙下昂。補間用45°斜拱,構造堅實而美觀。正殿門上正中懸“毗盧真境”匾額,系清道光九年(1829)本村李航之書。殿內主塑有9尊佛像,零星塑像及懸塑甚多。正中大佛為“釋迦牟尼”佛,置有火焰背光。兩旁分別為弟子迦葉和阿難立像。再兩旁為文殊和普賢及兩尊脅侍菩薩像。外側則為0金剛兩尊。東配殿中,主塑地藏王菩薩,兩旁為4尊龍王,又兩旁為十殿閻王,還有判官功曹等。寺院內有金代天會十年(1132)經幢1通,歷代補修碑6通。……[詳細]

7、定襄關王廟

定襄關王廟位于山西省忻州市定襄縣城北關。早年為壽圣寺西配殿。原正殿唐祀定襄王李大恩,宋宣和祀靈顯王李靖,東配殿供玉皇大帝,西配殿供關王。后寺廢,現僅存西配殿。殿內現存元至正碑一通,金泰和八年碣一塊。金泰和八年所立石碣《新創關王廟記》載:“將,以義為主,勇武輔之,然后可以不比于物議。求之三國之際,得蜀將關侯其人也。按本傳,公諱羽,字云長,河東解人也。是時威震華夏,戰功尤多,其事業著見,進封昭烈武安王。至于民間,往往神事之。”據此,定襄縣于金泰和八年(公元1208年)塑關王像,實為中國現存已知較早的關王廟之一。關王廟坐西向東,面闊三間,進深兩間,單檐歇山頂,花琉璃脊獸,綠琉璃瓦剪邊,琉璃瓦當,三角形滴水。屋脊使用彩色琉璃脊,鷗吻尾飛動向內,原為綠色琉璃,現因釉面剝蝕,內里紅陶暴露在外,別具古樸風……[詳細]

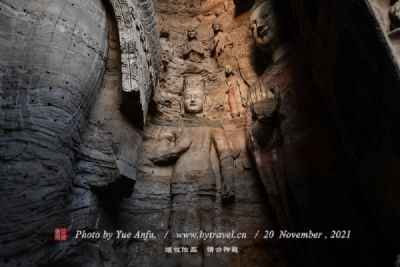

8、七巖山摩崖造像

七巖山摩崖造像,位于定襄縣南王鄉黃場峪村東南約1000米處。位于溝兩側崖壁上,現存東魏、北齊和唐代摩崖造像及石窟共9處。七中石窟5處,摩崖造像4處,大小佛教造像1200余尊。造像面積約27平方米。據《定襄金石考》記載:最早的造像及碑記為北魏神龜二年(519),現存無。現存最早的摩崖造像及題記為東魏天平三年(536),為僧人慧端等刊石。另有北齊天保七年(556)廣武令趙郎奴等刊立造像及題記和唐先天二年(713)造像及題記。石窟主要為佛殿窟和禪窟,造像題材為七佛、千佛和涅槃像等。2007年,忻州市人民政府公布為市級文保單位。內容摘自(《忻州文物薈萃》。……[詳細]

9、任城王居士窒

任城王居士室,位于定襄縣南王鄉堯頭村西約1000 米處。占地面積約35.34 平方米。據明萬歷《定襄縣志》載:“任城王居,筑室東南山,有剝落古碑,其略曰:魏武定四年(546)任城王居士室。按歐陽修《集古錄》跋尾云,魏宗室封任城王者數人......嘗考武定乃東魏孝靜帝年號,其時襲封(任城王)者拓跋度是也。”又載:“唐王維兄弟嘗讀書于此。“3 孔石砌窯洞式結構,寬11.4米,深3.1 米,平頂,門窗已改建,主體結構具有明清時期的風格。2004年民間集資進行了維修。2003 年,定襄縣人民政府公布為縣級文物保護單位。內容摘自(《忻州文物薈萃》。……[詳細]

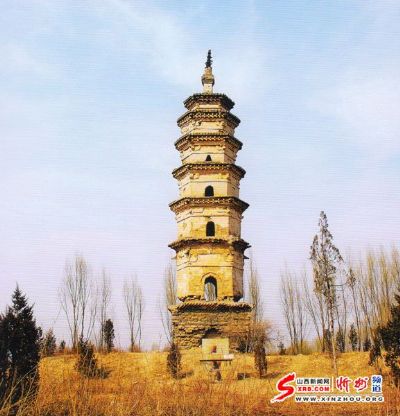

10、回鳳塔

回鳳塔,位于定襄縣受祿鄉回鳳村東北約500米處。為樓閣式磚塔,占地面積約20平方米,宋代遺構。原在普濟寺內,現寺已無,獨存此塔。據宋代《新修和尚石塔記》碑載,該塔建于宋哲中宗元祐元年(1086年),塔高約17余米,共七層,底層呈四邊形,邊長4.5米,高2.5米,出檐為平磚一出,又尖磚四出,再布瓦收檐,上面六層,皆呈六面。由下而上逐層漸矮漸小,每層出檐均作磚雕仿木斗拱。上層作仿木檐飛,在布瓦尖端作鐵剎,各層均有向陽門。1981年公布為縣級文物保護單位,2007年,忻州市人民政府公布為市級重點文物保護單位。內容摘自(《忻州文物薈萃》。……[詳細]

11、定襄文廟

定襄文廟,位于定襄縣晉昌鎮城內村中。坐北向南。東西長37.4米,南北寬為77.4米,占地面積約2895平方米。創建年代不詳,現存為明清時期建筑。沿中軸原建有照壁、欞星門、大成門、大成殿、明倫堂,兩側有道冠古金坊、德配天地坊、鄉賢祠、名宦祠、東廡、西廡。現僅存明倫堂、日新齋、時習齋、東廡和西廡,其余建筑均毀。明倫堂面寬五間,單檐懸山頂;日新齋、時習齋均面寬五間,單檐硬山頂;東廡、西廡均面寬七間,單檐懸山頂。該建筑解放后一直歸縣委黨校占用。2007年,定襄縣人民政府公布為縣級文物保護單位。內容摘自(《忻州文物薈萃》。……[詳細]

12、西社遺址

西社遺址西社遺址(第二批省保)時代:新石器地址:定襄縣宏道鎮西社村東500米處同河西岸臺地上遺址東西長500米,南北寬400米,文化層厚0.5—1米。遺跡有半地穴白灰房址、陶窯及同時期墓葬等。采集遺物有石器、骨器和陶器等殘片。石器有斧、鏟、球、環、刀等,骨器有骨針等,陶器殘片以灰陶為主,器形較大,三足器居多,有鬲、三足甕、甗、罐、豆、盆等。其紋飾有繩紋、籃紋、弦紋及少數附加堆紋。遺址北部為墓葬區,葬式有多人合葬和單體葬。遺址東部因河水沖涮破壞嚴重。……[詳細]

13、閻氏石刻紀念碑亭

閻氏石刻紀念碑亭,位于定襄縣河邊鎮河邊三村中。閻錫山父親閻書堂去世后,分別于1935年1936年在河邊三村進村公路旁,建起兩座六角形“功德”紀念碑亭,俗稱“六角樓”。“六角樓”占地面積約28平方米。底座為三層六角形石臺階,臺階上有石欄桿圍著石碑,石碑由六塊碑背靠背組成六角形,頂部由青石鑿成筒瓦形,又有插飛檐覆蓋,恰似一座涼亭。該紀念碑在”文革“期間受到了嚴重破壞,不少石雕被毀,字跡也模糊不清。2003年,定襄縣人民政府公布為縣級文保單位。內容摘自(《忻州文物薈萃》。……[詳細]

14、定襄尊經閣

尊經閣,位于定襄縣晉昌鎮城內村中。坐北向南。東西長21米,南北寬20.1 米,占地面積約422 平方米。大清道光十二年(1832)建。該建筑主體保存完整,屋頂前檐部分瓦當脫落,為磚包臺基,臺基寬21米,深11.1米,高1.5米,面寬七間,進深四椽,前設廊,單檐懸山頂,六檁架二層樓結構;另院內建有東屋三間,單檐硬山頂,一出水瓦房,為后期建筑。尊經閣由當時的知縣廖翱(廣東南海人)主持修建而成。2007年,定襄縣人民政府公布為縣級文物保護單位。……[詳細]

15、定襄魁星塔

魁星塔,位于定襄縣神山鄉神山村東約150米處。圓形三層實心磚塔。塔基平面圓形,石砌而成,高0.52米,直徑2.7米,占地面積5.7平方米。據塔碣記載,建于清乾隆二十三年(1758),光緒二十一年(1895)維修。塔身通高約11米,塔身三層圓形,通體素面,每層設磚花牙塔檐,上露筒瓦,三層南側辟壺門。一層南側、東側各嵌塔碣1方。六角攢尖頂,上置剎座露盤、寶珠塔剎。1981年,定襄縣人民政府公布為縣級文物保護單位。內容摘自(《忻州文物薈萃》。……[詳細]

16、王伯唐烈士墓

王伯唐烈士墓,位于定襄縣晉昌鎮王進村西約300米處。王伯唐(1901--1935),名繼堯,定襄縣王進村人。歷任中共北方局直屬支部書記、中共山西特委書記等職。1935年7月犧牲,同年于村西建墓,面積約70平方米。1966年4月,立紀念碑,高1.6米,正面題刻“烈士王伯唐之墓”。1994年村委會對其封土堆用磚混進行了修繕,直徑約3米,高約2米。1981年,定襄縣人民政府公布為縣級文物保護單位。內容摘自(《忻州文物薈萃》。……[詳細]

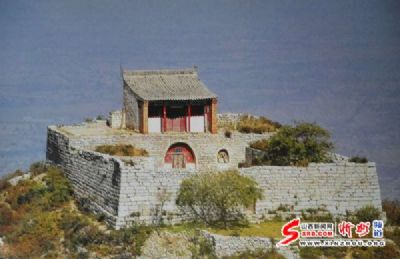

17、居士山北堡址

居士山北堡,位于定襄縣南王鄉堯頭村西約1000米居士山。創建年代不詳,現存主體結構為清代建筑。坐北朝南,東西寬18米,南北長21米,占地面積378平方米。堡平面呈方形,正面建石砌窯洞3孔,上懸“觀音殿”匾額,東西兩側各建石窯洞1孔,分別為關帝殿和雷公殿,正面石窯洞上建木結構大雄寶殿,面寬三間,前辟廊,單坡硬山頂。2004年民間集資進行了維修。2003年定襄縣人民政府公布為縣級文物保護單位。內容摘自(《忻州文物薈萃》。……[詳細]

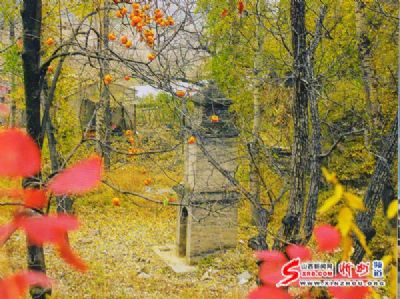

18、重修太平院碑

重修太平院碑,位于定襄縣南王鄉寇村中。廟毀存碑。碑為青石質,螭首座佚,碑高2.4米,寬0.9 米,厚0.19 米。額篆“重修太平院碑”,首題’重修太平院記”。碑文楷書,共15 行,滿行59 字,記載太平院的由來和重修經過。元至正十七年(1357)立石。賈守一撰文,吉祥書丹,賈純希篆額,郝從、郝信刊刻。該碑現風化嚴重,字跡大部分已剝蝕不清。1981年,定襄縣人民政府公布為縣級文物保護單位。內容摘自(《忻州文物薈萃》。……[詳細]