邯鄲市文物古跡介紹

河北省 武安市 涉縣 永年區 磁縣 叢臺區 峰峰礦區 大名縣 邯山區 館陶縣 魏縣 臨漳縣 復興區 邱縣 成安縣 廣平縣 曲周縣 肥鄉區 雞澤縣 邯鄲市文物古跡 邯鄲市紅色旅游 邯鄲市名人故居 邯鄲市博物館 邯鄲市十大祠堂 4A景區 邯鄲市十大景點 邯鄲市十大免費景點 全部 邯鄲市特產 邯鄲市美食 邯鄲市地名網 邯鄲市名人 [移動版]

41、邯鄲碑林

邯鄲碑林是一座碑林建筑群,坐落在河北省邯鄲市叢臺公園內武靈叢臺北側,七賢祠的西院,東部與東湖北段相鄰,進七賢祠有西門與之相通。1987年開始籌建,1991年正式對外開放。1995年被邯鄲市人民政府公布為第一批市級文物保護單位。邯鄲碑林,藏碑三百余塊,碑刻從宋元到現代,對研究邯鄲的人文歷史極具價值。其中古碑33方,現代碑刻11方,總計藏碑44方,這些碑刻不僅具有書法、繪畫、雕刻等藝術欣賞價值,而且提供了邯鄲名勝、名人傳略、水利、教育等方面的重要史料,成為一部碑刻組成的邯鄲歷史。邯鄲碑林是邯鄲市第一批市級文物保護單位。……[詳細]

42、轉軍洞

轉軍洞轉軍洞(ZhuanjunCave)是第六批全國重點文物保護單位。2002年初,河北鄴城遺址附近,考古專家最近發掘出1700多年前曹魏至十六國時期鄴城的南城門和北城門,同時還發現了民間傳說中的曹操“轉軍洞”。據介紹,這次發掘的鄴城遺址城門,位于臨漳縣城西南30公里處,距現存著名的曹魏時期銅雀臺、金鳳臺、冰井臺“三臺遺址”僅1公里。這一城門遺址南北長50多米,寬3米多,高4米左右,呈券頂式。在城門洞的兩側,均勻地分布著眼距90厘米、行距70厘米建筑時的架板眼。在城門處,有兩側對稱的門轉軸安放的門軸石,門底下由北向南有一呈封閉狀的排水壟溝。城門有地上通過地下而走的秘密通道,可能就是民間傳說的“曹操的兵數不清”這一歷史典故中的“轉軍洞”。傳說,“轉軍洞”建成之后,曹操在鄴城舉行了一個盛大的閱兵……[詳細]

43、元符寺

元符寺位于成安縣城西北18里之東二祖村村北(該村原屬滏陽縣、磁縣。1945年后屬成安縣)。據《磁縣縣志》記載,元符寺始建于唐貞觀十六年(公元642年),開元二十年(公元732年)在寺內建塔,安放二祖慧可大師靈骨。唐元和十二年(公元817年),昭義軍監軍使李朝正在塔前立碑。唐元復二年、宋嘉祜二年曾兩次重新建塔。宋明道二年(公元1033年)飲賜寺名曰“廣慈禪院”。元符三年(公元1100年)改今名。據佛教史籍記載,菩提達摩來華傳經,不遇高徒而面壁九載。慧可立雪斷臂而求真傳,是為禪宗后第一代傳人。實及修行辦道之靜地。歷史上的元符寺,規模浩大,氣勢恢宏,呈三進院落。寺前有廣場,占地20余畝,寺門南向,第一進院落為大悲佛殿,殿前塑有四大天王像。第二進院落聳立著二祖舍利塔,高九丈三尺,蓮花頂一丈八,二層為……[詳細]

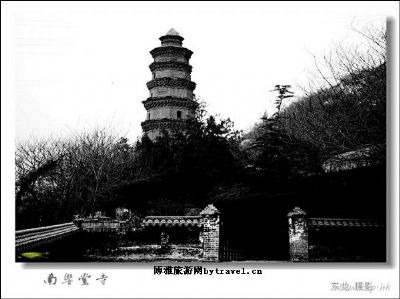

44、南響堂寺

南響堂寺南響堂寺位于古太行八陘之一“滏口陘”西側要隘處(現在西紙坊村),由石窟、靠山樓閣、殿宇和古塔組成。據現存隋碑記載,始建于公元565年,至今已有1400多年的歷史。石窟現存7座,共有大小造像3700余身,刻有記年題記的有38處之多。石窟均鑿于北齊年間,窟內外及附近巖壁上還有不少隋唐等朝代補鑿的摩巖造像。寺內有宋塔、明清殿宇、百年古樹。 南響堂寺有石窟七座,隨山勢營造,分上下兩層。下層“華嚴”和“般若”兩洞形為支梯,中有方柱,后壁下鑿有通道,以便禮佛時通行。龕內佛像雖遭破壞,但洞壁上佛典-仍清晰可辨。據記載,這些佛經有的歷刻四年之久,字體方正,結構渾樸,筆力雄健剛勁,是研究書法演變的珍貴文物。由洞前的“之”字形石階向上走去,為二層五窟,這五窟中“千佛洞”最為壯觀。洞內有石佛一千零二十八……[詳細]

45、定晉巖禪果寺碑刻

定晉巖禪果寺碑刻位于武安市口上村寺溝。據碑文記載:定晉巖禪果寺始建于東魏高歡渤海王時期,后唐同光至天成年間(923-930年)重修,明正德十年發生火災,寺院全焚。明正統、成化、嘉靖和清乾隆、道光、光緒、民國都有重修,寺院建筑約于1940年第二次毀壞。寺院建筑宏偉,氣勢磅礴,依山就勢,均建于定晉山巖之下,是東魏至清末近千年間的佛教圣地。現禪果寺已廢,僅有遺址和附屬文物。其中的碑刻有:五代后唐千佛邑碑1通、明代張鏡心草書碑2通、其他記事碑19通。還有明代三世佛3尊、三頭六臂菩薩1尊、龍池佛1尊。其中后唐沖修古定晉禪院千佛邑碑,又稱“透影碑”,立于北巖原禪果寺院內,青石質,石質堅硬,通高4.08、寬1.14、厚0.31米,碑首與碑身為一體。碑文正文為楷書,36行,每行72字,共有2664字,主要記……[詳細]

46、井堂寺

井堂寺位于河北省邯鄲市東部肥鄉縣城北一公里處,南鄰309國道,東鄰縣城至青蘭高速公路連接線(井堂街),迄今已有1800多年的歷史,寺內圣井為河北省人民政府重點文物保護單位。相傳春秋戰國時代,大成至圣先師孔子周游列國路過此地,遠看此處瑞氣沖天,近前更覺神志清爽,遂對顏回與子路兩位學生說:“此處地下頗有靈氣,如挖一口水井,可對周邊庶民大有益處。”于是,孔子親自選定位置,設計水井圖形猶如水瓶狀,下端內壁直徑一丈零二寸,向上逐漸收攏,至瓶口處內壁直徑為六尺一寸。當時孔子白天指揮弟子和民眾一起挖井,夜晚在附近村莊為百姓講學演禮,至今在井堂寺附近的梁莊、常耳寨和龍堂堡等村莊還有孔子的講學遺址和孔圣人演禮的傳說。農歷六月六日,水井挖成出水,附近四鄰八鄉的村民一大早便趕來此處,載歌載舞,歡呼慶祝,品償井水,……[詳細]

47、叢臺公園工農兵雕塑

叢臺公園工農兵雕塑,簡稱工農兵雕塑,位于河北邯鄲市叢臺公園東大門內。該塑像于1972年10月建成,高度約11米左右。工農兵塑像于1972年10月建成,由于基座西面漢白玉石板上刻有“1969年5月”的字樣,許多人誤認為塑像是這一時期建成的。原來基座的上方曾經矗立的是毛澤東的塑像。底座高5.16米,寓意1966年5月16日召開的中共中央政治局擴大會議通過的《中國共產黨中央委員會通知》,當時簡稱“五·一六通知”。塑像高度為7.1米,寓意7月1日黨的生日,二者加起來為12.26米,寓意毛澤東的生日。底座四周各鑲有一塊漢白玉石板,其中三塊分別寫有林彪的題詞,東面為“偉大的導師,偉大的領袖,偉大的統帥,偉大的舵手,毛主席萬歲!萬歲!萬萬歲!”北面為“大海航行靠舵手,干革命靠的是毛澤東思想”。南面為“毛澤……[詳細]

48、寺后坡石窟

水浴寺石窟又稱“寺后坡石窟”,建于北齊時期,唐宋時有續鑿。其位于峰峰礦區寺后坡村西北200米處,與鼓山西麓的北響堂寺隔天宮峰東西相峙。因其規模比南、北響堂石窟小,得名“小響堂寺”。此處共有東西兩座石窟,兩處摩崖造像,兩座北宋的經幢,水浴寺石窟的東面有古建筑群一處,建筑多毀。在寺院西側的一處坐北朝南的矮崖壁上,鑿有二石窟。東窟鑿于北宋初年,進深2.1米,寬2米,高2米。窟內有三壁造像,北壁一佛二弟子二菩薩,西壁一佛二弟子,東壁一佛一菩薩。西窟是水浴寺石窟中規模最大、內容最為豐富、保存較為完整的洞窟。該窟始鑿于北齊,歷經唐、宋均有續鑿,為方形、平頂。在窟內正中雕有通窟頂的長方柱,柱后與窟后壁相連,形成“隧道”,以供繞佛禮拜。窟內正壁雕一佛二弟子二菩薩像,四壁刻千佛及供養人。東側龕內佛頭右側有“武……[詳細]

49、邯鄲榕樺寺

邯鄲市北張莊村榕樺寺(原名重華寺),坐落在河北省邯鄲市北張莊村東頭,始建于東漢年間,至今已有兩千多年。曾是我國佛寺廿五古剎之一。現存的大雄寶殿、伽藍殿,重建于民國廿六年,屬邯鄲市級文物保護單位。在伽藍殿的西面,占地約畝大的地方是原“祖師塔林”地下埋有祖師的遺骨和隨葬的古文物。地面建筑解放初還存在墓塔五座,基中有青石塔(呈蓮花狀,其蓮花底座現仍保存完好)、青磚塔,均高4—5米,并有墓碑一個,上有明朝重建“重華寺”的記載。榕樺寺近年來由于正弘、正修,來依止的居士日益增多,法會最多時一千余人。十一屆三中全會黨的民族宗教政策得以全面落實,古剎榕樺寺在佛門四眾弟子的護持下得以重修擴建。在修復的基礎上,于2001年建成念佛堂一座,占地面積約300平方米。這在邯鄲乃至河北省也是較大的。寮房100余張床位。……[詳細]

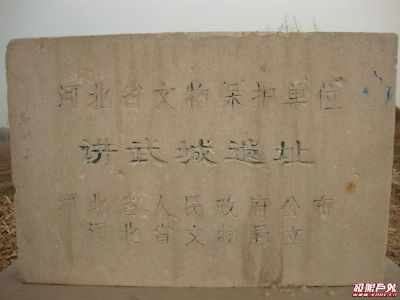

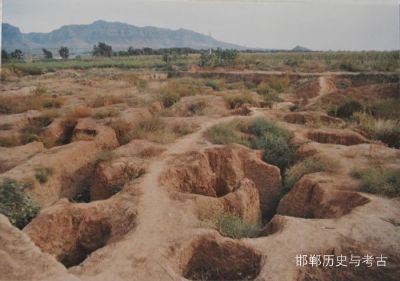

50、磁縣講武城遺址

講武城遺址講武城遺址位于磁縣城南漳河北岸講武城村。講武城唐以前稱武城,宋代以后改稱講武城。講武城地理位置十分重要,是歷代兵家必爭之地。三國時曹操擊敗袁紹,占據鄴城后,經常活動在這里,把此地作為培養武將的基地。古城平面呈平行四邊形,除南墻及東墻南段被彰河沖毀外,其余大部分尚存。1958年發掘,出有板瓦、筒瓦等建筑構件和豆、罐、盆等生活用品,從遺物上看屬于戰國古址,漢代以后曾經補筑、改造或擴建,繼續沿用。2006年5月25日被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。……[詳細]

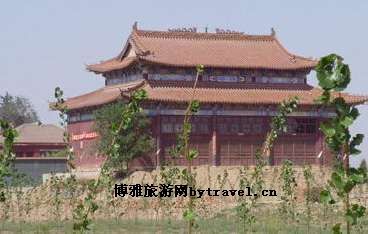

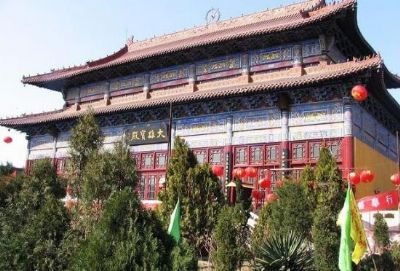

51、大乘玉佛寺

大乘玉佛寺大乘玉佛寺位于邯鄲市區西部,插箭嶺公園南部,占地66畝,始建于南北朝大象年間,經唐、宋、元、明、清歷朝,距今已有一千四百余年歷史。當時名僧云集,香火旺盛,為中原名寺大剎,后幾經興衰,毀于戰亂。為弘揚佛教文化,促進旅游業的發展,經政府批準,寺院得以恢復重建。重建后的大乘玉佛寺,規模宏大,樓堂殿閣雄偉壯觀。中國佛教協會會長趙樸初先生親筆為大乘玉佛寺題詞。寺內主體建筑為天王殿(山門)、大雄寶殿、觀音殿、臥佛殿、藏經樓。配套建筑有舍利塔、羅漢堂、九龍壁、放生池、鐘鼓樓等。大乘玉佛寺主體建筑均為明清風格,古樸典雅,錯落有致。大雄寶殿為該寺主體景觀,雕梁畫棟,金壁輝煌,殿門正中上方懸掛著趙樸初先生親筆書寫的“大雄寶殿”牌匾,使大殿更顯得氣宇軒昂。寺內共有大小玉質佛像300余尊,均從佛國緬甸請進……[詳細]

52、邯鄲天齊廟

天齊廟位于磁縣花官營鄉吳莊村,邯鄲市中華路南延6公里處的東側,市重點文物保護單位。該廟始建于唐,址在村東。元時,因漳河改道遷至現址。該廟歷史聞名遐邇,歷代均有增礦,至明時景勝為最,有“三門相照、三殿并峙”三說。山門、鐘樓廊廡大殿,參差座落,加之榕樹復蔭,金碧輝煌、蔚為壯觀。后因種種原因夷為平地,僅存遺跡。改革開放以來,隨著經濟建設和發展和人民生活水平的提高,文化旅游的春天也已到來。一九九零年之后,天齊廟遺址先后被確定為縣、市重點文物保護單位,鄉、村恢復天齊廟文物原貌和工程陸續展開。十幾年來,規模由小到大,格局逐步規范,建筑日益宏偉。現已形成“中軸對稱、東道西佛”融佛道儒文化于一體的明清式建筑群。廟內道教建筑有:玉皇殿、元生0殿、天齊王殿(奉祀黃飛虎)、閻君殿、奶奶殿、0殿等;佛教建筑有:天王……[詳細]

53、趙窯遺址

趙窯遺址趙窯遺址位于武安縣城東北20公里,東距京廣鐵路11公里。四周群山起伏,河流縱橫,中間為一盆地,趙窯村便位于盆地中央的臺地上。趙窯遺址位于趙窯村南,東南有洺河,北有馬惠河,面積約15萬平方米。現為河北省重點文物保護單位。1960年原河北文化學院和河北省文化局工作隊在此進行了考古發掘。發掘探方28個,發現各個時代的灰坑、陶窯和墓葬,復原文物500余件。此次發掘主要集中在趙窯主要集中在趙窯遺址的東南部,從早至晚有仰韶、商代及西周的文化遺存。仰韶文化發現灰坑2個,出土有陶、石、骨、蚌器,陶器陶質以細泥紅陶最多,夾砂紅陶和細泥灰陶次之,夾砂灰陶最少,陶器以素面為主,細泥陶中紅頂缽最多,器類有缽、碗、盆、罐、尖底器、小口瓶、鼎等,石器有斧、鏟、杵、礪石等,從出土遺物分析,仰韶時代遺存應為后崗一期……[詳細]

54、磁山遺址

磁山遺址分布在河北省武安縣縣城西南洛河北岸的臺地上。該遺址是中國華北地區著名的新石器時代早期遺址,發現于1973年,遺址的年代早于仰韶文化,約為公元前5400年~公元前5100年。遺址的文化堆積極為豐富,又頗具地方特色,對于探討仰韶文化的淵源和追溯更早期的新石器時代文化遺存具有關鍵性意義。由于該遺址的典型性,故將在這里發現的文化類型命名為“磁山文化”。目前在河北的中南部,從武安到容城一帶已發現十余處屬于磁山文化的遺址。農業是當時的主要生產方式,在遺址中發現了兩座房基,均為半地穴式建筑。在房基的四周出土有窯穴460余個,在其中80個窖穴中發現有已經炭化的粟,有的堆積厚達2米以上。石斧、石刀、石鐮、石鏟、加工糧食的石磨盤等生產工具的使用在遺址里非常普遍。當時人們已經學會馴養雞、豬、狗等家禽家畜。……[詳細]

55、圣井崗龍王廟

圣井崗龍王廟位于邯鄲市西北5公里戶村鎮肖河村東北,南臨邯武公路,西依紫山,北靠古石龍景區。圣井崗龍王廟占地1.5萬平方米,是一組具有元代風格的古建筑群,總建筑面積90000平方米。其主體建筑有戲樓,山門,前殿,后殿,鐘樓,東道房,東配殿,送子奶奶廟、西道房,配殿,眼光奶奶廟等,整體布局對稱統一。“圣井”在前殿前的院子里,深丈余,井水常年清澈如鏡,且無論旱澇水量均等,故名圣井。該廟同別處的龍王廟不同,神龕里供奉的不是面目猙獰的男性龍王,而是慈眉善目的女龍神,俗稱“九龍圣母”。早年,九龍圣母廟很有名氣,邯鄲縣舊志有“邑中廟宇之冠”的記載。井內有金屬調水符牌,祈雨甚靈,故香火很旺,在古邯鄲十景中,有“靈崗香市”之稱。1995年10月,圣井崗被列為邯鄲市重點文物保護單位;2002年2月,圣井崗被定為……[詳細]

56、五禮記碑

五禮記碑俗稱五禮碑,位于大名縣石刻博物館,因碑文所刻系宋徽宗(趙佶)于大觀二年(1108年)所作《五禮新議》,故又稱“御制大觀五禮之記”碑。該碑刻立于唐開成五年(840年),原為唐魏博節度使何進滔碑,由柳公權撰并書丹。宋大觀二年(1108年),宋徽宗為了維護何鞏固其統治地位,把吉禮、賓禮、嘉禮、軍禮、兇禮等五禮作為一代之制,寫有“五禮新議,并傳詔各地官府刻石立碑頒于天下奉行,其不奉行者論罪。政和七年(1117年),大名府尹梁子美在北京(今大名)立碑,因無碑石,毀唐何進滔德政碑,將其唐代碑文磨掉,改刻為“五禮記碑”,側面仍殘存柳公權字跡。五禮記碑石灰石質結構,自下而上,由基石、龜趺、碑身、碑額四個部分累疊而成。碑通體高12.34米、寬3.04米、厚1.08米,重140.3噸,是目前中國第一大古……[詳細]

57、北叢井造像碑

北叢井造像碑北叢井造像碑位于武安市北叢井村,據碑文記載,為東魏武定七年(549年)龍山寺比丘道寶造像碑。魏碑正面造像從特征和龕形分析,并非是東魏同期所鑿。比丘道寶碑記,起初為記事碑,至宋代,佛教徒又在碑陰雕像,雕刻較為細膩,有典型的宋代造像特征。碑為青石質,碑身與座置于兩地,龜趺座,在原處。碑為長方形,碑身高1.39、寬0.75、厚0.26米,碑的正面為造像,中間刻一較大的長方形龕,龕內雕一佛像,龕的兩邊刻飛天、武士、金剛,龕下刻門,門內刻一主四從人,手執傘扇,上部刻早期古建筑,建筑物之間刻有人造像,碑陰和兩個側面為碑文,碑額題佛供養,碑左側為大維那光顯祖題名三列,碑陰刻正文,共25行,每行30余字,全為隸書,主要記錄了當時修建龍山寺的過程及建成寺后的規模和作用等。古代建筑物精細的雕刻,逼真……[詳細]

58、大名興化寺

興化寺位于大名府城西門外,鐵窗口村南,現在寺廟正在修復和完善中,院子中間坐落著一尊三面觀音,大寂光殿坐東朝西全部是木結構,大殿的北、東、南三面的外墻上畫滿了佛教故事,殿內東面供奉著三尊菩薩,可以說是金碧輝煌,殿的北面供奉著小時候的釋迦摩尼,站在大象身上一手指天、一手指地。大名縣是中國佛家禪宗文化的發祥地之一。東漢安帝永初元年(公元107年)佛教傳入大名,臨濟宗祖庭大名興化寺建于1130年前的唐朝中期,唐代著名法師義玄和尚的創法、圓寂之所,也是二、三代臨濟宗傳法之地。義玄法師在此仗錫座堂,普化禪風。咸通八年(公元867年)四月十日在此圓寂,所得舍利分為二,各建塔供奉:一塔在大名興化寺,名澄靈塔,一塔在正定臨濟院,名澄源他塔。當時興化寺殿堂高聳,寺產數頃,晨鐘暮鼓,香火旺盛,成為唐中、后期臨濟宗……[詳細]

59、磁山文化遺址

磁山遺址位于武安市磁山二街洺河北岸的臺地上,是中國華北地區著名的新石器時代早期遺址,遺址總面積約13萬平方米。1973年首次發現,遺址為早于仰韶時代的新石器文化,約為公元前5400—公元前5100年。農業是當時的主要生產方式,在遺址中發現的房基,都是半地穴式建筑。發現的窖穴,多為長方形豎穴土坑,最深者可達7米之多。窖穴中發現大量炭化的粟灰。發現的組合物坑中,器物組合為:石斧、石刀、石鐮、石鏟和加工糧食的石磨盤、石磨棒,陶器有盂、支架等。發現的雞、豬、狗的骨骼,證明已經馴養。此外,發現較多的漁獵工具。以上發現,說明當時是以農業為主,漁獵兼營的社會經濟結構。磁山遺址的陶器以夾砂紅陶為主,火候較低,質地粗糙,器表多素面。陶器多采用泥條盤筑法,器形不規整。陶器表面紋飾有繩紋、編織紋、篦紋、乳釘紋等。……[詳細]

60、邯鄲樂毅墓

樂毅墓俗稱將軍墓,位于河北省邯鄲市邯鄲縣城東10公里處代召鄉境內大樂堡村北,緊貼309國道,是邯鄲市市級文物保護單位。這座墓近代重新大規模修整過。現在的墓地東西寬40米,南北長30米。墓碑及碑座為漢白玉雕刻而成。墓前有廣場,東西種植松樹。史書記載:“樂毅為燕趙客卿,卒于趙。”歷代不少帝王及官員、文人前來祭奠過樂毅將軍。唐代韓愈、柳宗元在墓前留下祭文。清乾隆帝幾次下江南都到墓前憑吊。段祺瑞、袁世凱也都祭拜過。清雍正十一年(1733年)邯鄲縣知縣鄭方坤大修一次,重植松柏數百株,親書石碑戰國望諸君樂毅之墓,并撰寫悼望諸君墓詞。樂毅墓整體呈圓形土寶頂,封土高 10余米,占地面積約 4 畝。墓西北 500 米 處是京廣鐵路和京石高速公路。墓的四周和土寶頂上綠樹叢生。樂毅墓前原有民國 4 年碑記一通和石……[詳細]