陽(yáng)江市文物古跡介紹

廣東省 陽(yáng)春市 江城區(qū) 陽(yáng)東區(qū) 陽(yáng)西縣 陽(yáng)江市文物古跡 陽(yáng)江市紅色旅游 4A景區(qū) 陽(yáng)江市十大景點(diǎn) 陽(yáng)江市十大免費(fèi)景點(diǎn) 全部 陽(yáng)江市特產(chǎn) 陽(yáng)江市美食 陽(yáng)江市地名網(wǎng) 陽(yáng)江市名人 [移動(dòng)版]

1、海陵島大角灣海上絲路旅游區(qū) AAAAA

海陵島大角灣海上絲路旅游區(qū),位于廣東省陽(yáng)江市海陵島閘坡鎮(zhèn)內(nèi),屬亞熱帶季風(fēng)氣候。主要景點(diǎn)有大角灣、馬尾島、閘坡海市。它是集海泳、度假、食海鮮、購(gòu)海味于一體的綜合型濱海旅游區(qū),是國(guó)家AAAAA級(jí)旅游景區(qū)。1989年,海陵島大角灣——馬尾島風(fēng)景區(qū)被評(píng)為首批省級(jí)旅游區(qū)。1992年海陵島經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)成立后,經(jīng)過(guò)整體規(guī)劃和統(tǒng)一建設(shè),社會(huì)事業(yè)各項(xiàng)建設(shè)全面發(fā)展。1994年,景區(qū)加速了旅游事業(yè)建設(shè)的發(fā)展,基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,交通、供電、供水、電訊可適應(yīng)近20年發(fā)展的需要,景區(qū)管理按照了ISO9000質(zhì)量管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。2013年,海陵島將廣東海上絲綢之路博物館和大角灣景區(qū)合并在一起創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū),制定創(chuàng)5A工作方案,投入大量的人力物力開(kāi)展創(chuàng)建工作。大角灣景區(qū)和廣東海絲館……[詳細(xì)]

“獨(dú)石仔”洞穴遺址位于春城東北30公里處,坐落在陂面鎮(zhèn)鹿村崗西南面獨(dú)石仔石山。東有漠陽(yáng)江,西有大朗、馬尾、石人諸石灰?guī)r山峰。由于獨(dú)石仔獨(dú)自屹立于諸山的環(huán)抱中。故名為“獨(dú)石”。獨(dú)石仔洞穴,在山的東麓,是一個(gè)裂隙溶蝕形成的高15米、寬28米、深40米的山洞。洞穴兩端較高,中部稍低,面積約200平方米、洞口面向東南倚山近水;洞內(nèi)通風(fēng),干亢透氣,有暗有光。1960年,廣東省博物館工作人員在西江兩岸進(jìn)行考古普查時(shí),發(fā)現(xiàn)陽(yáng)春獨(dú)石仔洞穴遺址,編為5號(hào)洞。1964年曾先后兩次對(duì)其進(jìn)行試掘,開(kāi)探方2個(gè)。1978年,廣東省博物館和湛江地區(qū)博物館聯(lián)合組成發(fā)掘隊(duì),再次進(jìn)行發(fā)掘,開(kāi)探方3個(gè)。每次發(fā)掘,都發(fā)現(xiàn)有古人類(lèi)的文化遺物。在遺物中,有器形不同的石器和骨器;有各種動(dòng)物的骨化石;有人類(lèi)食余所遺棄的螺蚌介殼;也有灰燼、……[詳細(xì)]

陽(yáng)春市春灣鎮(zhèn)通真巖發(fā)現(xiàn)摩崖巖畫(huà)一幅,經(jīng)考證是中國(guó)禪宗初祖達(dá)摩祖師像。此畫(huà)描繪達(dá)摩“只履西歸”的故事。達(dá)摩祖師悠然坐于途中石上小憩,回眸東顧,人物與石壁背景融為一體。畫(huà)像具現(xiàn)梵相,狀若羅漢,額頭高廣,雙目炯然,大耳環(huán),身披僧服。錫杖倚肩,錫杖上端長(zhǎng)長(zhǎng)的飄帶系著的一只鞋,禪意盎然。只履刻意細(xì)描,頭部及衣著淡彩。線條簡(jiǎn)括飄逸,氣勢(shì)非凡。畫(huà)像下端于光緒年間被鑿去一塊,縱35厘米,橫95厘米。通真巖洞口位于一座石灰?guī)r的半山上,坐北朝南,上下有兩個(gè)洞口,洞內(nèi)可容百人。兩個(gè)洞口之間是一塊橫數(shù)米、高數(shù)丈的巖壁,畫(huà)像位于巖壁中線。向下1米處,橫著一個(gè)寬可容行人的石級(jí),是個(gè)天然的供臺(tái)。巖壁最上端是一堵飄出數(shù)米的懸崖,由懸崖、巖壁、供臺(tái)構(gòu)成天然龕籠的模樣。供臺(tái)南向,相連著一幅約30M2寬闊的石質(zhì)地面,這是解放后被……[詳細(xì)]

4、鴛鴦石公園

鴛鴦石公園位于東平鎮(zhèn)北環(huán)逕邊,公園有兩塊天然大石,看似搖搖欲墜,但千百年來(lái)經(jīng)歷了風(fēng)風(fēng)雨雨,依然屹立不倒,宛如一對(duì)守望相助,堅(jiān)貞不移的鴛鴦。據(jù)說(shuō)這鴛鴦石很靈驗(yàn),能保佑那些真心相愛(ài)的有情人終成眷屬。那些有幸能結(jié)為夫妻的情侶還專(zhuān)程來(lái)到鴛鴦石拍婚紗照留念呢!這里“壓畦春露菜花黃”、“接天蓮葉無(wú)窮碧”、“人面桃花相映紅”,四季徜徉著詩(shī)情畫(huà)意的浪漫景象!東平鎮(zhèn)是廣東省攝影創(chuàng)作基地,舉辦多次攝影比賽,眾多攝影愛(ài)好者云集于此將東平的風(fēng)情、美景定格在相片里!另外在這里還舉辦了蓮藕節(jié),吸引了全省各地的游客前來(lái)領(lǐng)略“鴦光田園”的風(fēng)光,品嘗美味的鄉(xiāng)土蓮藕。……[詳細(xì)]

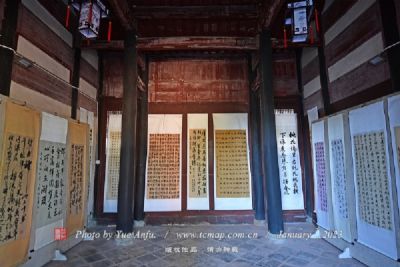

5、劉氏家塾

劉氏家塾,坐落在廣東粵西陽(yáng)春市三甲鎮(zhèn),始祖念三郎【巨漢公之三子】從閩入粵于陽(yáng)春開(kāi)居,系開(kāi)七公派下廣傳公的宗裔,屬十二房巨漢公的支脈世系。該宗祠始建于公元1689年至1693年歷經(jīng)五年竣工。位于陽(yáng)春市三甲鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)。建于清康熙年間,清光緒九年(1883年)改為劉氏義學(xué),光緒三十四年改為劉氏學(xué)堂。1983年改為三甲中心小學(xué)。學(xué)堂占地面積6354平方米,建筑面積1826.6平方米。包括講堂、教務(wù)處、禮堂、會(huì)客室、師生宿舍等建筑。自民國(guó)15年(1926年)以后,增設(shè)了圖書(shū)館、儀器室等。學(xué)堂懸山頂,脊、梁、檐、屏等精雕細(xì)刻人物花卉,壁畫(huà)彩繪栩栩如生。現(xiàn)學(xué)堂建筑仍為學(xué)校所用,由于年久失修,部分雕刻、屏風(fēng)、匾額已遭破壞。走近莊嚴(yán)雄偉的家塾,抬頭可見(jiàn)屋檐上有栩栩如生的灰雕,屋檐下有精美細(xì)致的木雕,紋理清晰……[詳細(xì)]

陽(yáng)江學(xué)宮位于今廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)南恩路江城一小,始建于北宋慶歷四年(1044年),明成化二十一年(1485年)遷建于今址,清嘉慶五年(1800年)重修為今天規(guī)模,現(xiàn)存較好的建筑有大成門(mén)、大成殿和東西廡。在《陽(yáng)江志》(民國(guó)14年版)載:宋慶歷四年(1044)始創(chuàng)恩州學(xué)于城南二里處(約在荔枝園住宅區(qū)),而縣學(xué)在城內(nèi)西隅(即江城漁洲路,今八小一帶),后因兵 及其他緣故,曾幾度遷移。現(xiàn)存的學(xué)宮是明成化二十一年(1485)建成。從明正德九年(1514)起至清代,經(jīng)歷十五次的重建、改建、增建。其中嘉慶五年(1800)知縣李協(xié)五倡捐平基重建。重建后的學(xué)宮為磚木結(jié)構(gòu),以中軸線排列各單體建筑物,均衡對(duì)稱(chēng)組成一座宮殿式建筑,共占地面積4700平方米。其中單體建筑依次有欞星門(mén)(前門(mén))、泮池、戟門(mén)(前殿)、東西兩廡……[詳細(xì)]

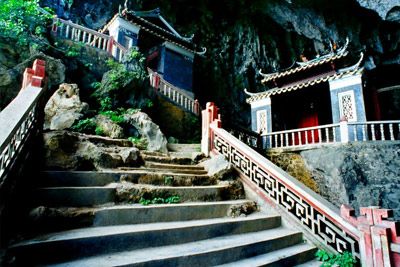

7、崆峒巖

崆峒巖位于陽(yáng)春城西3公里處,寺宇始建于明代萬(wàn)歷丁丑年,清乾隆二十一年陽(yáng)春縣令姜山重修,崆峒巖是全國(guó)“四崆峒山”之一,洞內(nèi)分五層,石鐘乳形成的獅子巖、瀑布巖、冷西一柱觀、和尚拜觀音等景觀,千姿百態(tài)。崆峒巖巖中有寺,寺外有峰,自然風(fēng)景和人文景觀俱全,以古雅清幽為特色,是廣東省文物保護(hù)單位,可游面積達(dá)3萬(wàn)多平方米。地址:陽(yáng)江市陽(yáng)春市河西類(lèi)型:地質(zhì)地貌古跡山游玩時(shí)間:建議2-3小時(shí)電話:0662-7621313開(kāi)放時(shí)間:9:00-17:00門(mén)票:門(mén)票25人民幣……[詳細(xì)]

8、崆峒巖摩崖石刻

明—民國(guó) 陽(yáng)春 崆峒巖摩崖石刻 位于陽(yáng)春市城西崆峒巖洞內(nèi)。原有石刻近百題,因年久風(fēng)化剝落和人為的損害,現(xiàn)保存較完好的44題。從明代至民國(guó)時(shí)期,其中摩崖石刻37題,碑刻7通。陽(yáng)春崆峒巖,又名“第四崆峒山”,因“黃帝問(wèn)道于崆峒”而得名。它與河南汝州,陜西臨洮、嶺東定安的崆峒諸山并列。洞內(nèi)石鐘乳奇特,巖洞寬廣,歷代文人騷客紛踏而至,宋代著名理學(xué)家周敦頤親臨探勝。崆峒巖摩崖石刻,分布于各景點(diǎn),有題字、題句、題詩(shī)、題銘,內(nèi)容有描情寫(xiě)景、狀物記人,字體有篆、隸、楷、行、草等。最早的是“崆峒巖”三字及其聯(lián)語(yǔ):“洞開(kāi)重門(mén)虛曠中,景物千端呈本色;丹成一點(diǎn)隱冥處,變態(tài)萬(wàn)種透天機(jī)。”石刻高1.8米、寬1.4米。“崆峒巖”三字,每字徑0.52米。刻于明萬(wàn)歷五年(1577年)。作者王許之,高安人,萬(wàn)歷元年官電白令。其……[詳細(xì)]

9、通真巖摩崖石刻

北宋—民國(guó) 陽(yáng)春 通真巖摩崖石刻位于陽(yáng)春市春灣鎮(zhèn)東南面的通真巖內(nèi)。通真巖是由于宋真宗賜名“通真巖”而得名。原名銅石巖。巖內(nèi)隋大業(yè)年間(605-618年)建有“德慧寺”,銅石禪林曾享譽(yù)全國(guó)。通真巖摩崖石刻琳瑯滿(mǎn)目,原有石刻因受破壞,現(xiàn)保留宋至民國(guó)時(shí)期石刻僅20題。其中宋代4題,明代5題,清代6題,民國(guó)2題,無(wú)年代3題。石刻字體隸、楷、行、草均有。宋真宗賜名“通真巖”三字,鑲嵌在寺門(mén),為三通大理石所刻,每塊一大字,字徑0.35米。相傳唐景龍年間(707-710年),廣西貴縣劉三姐到此定居傳歌,后得道升仙。宋真宗皇帝聞知甚悅,將宋太宗御書(shū)藏于洞中,并賜名“通真巖”,意為通向仙境之巖也。石刻最早為北宋皇祐二年(1050年),廣東轉(zhuǎn)運(yùn)使祖無(wú)擇刻于巖寺頂層崖壁上的留題。文曰:“予因按部稅駕此山。皇祐二……[詳細(xì)]

10、海朗城遺址

海朗城遺址地處大溝鎮(zhèn)西南二公里之海頭村鎮(zhèn)海山。為南為新屋村,村前隔沙灘是南海,西北靠山。這座城,以山為屏障,沿著山的自然地勢(shì),從山頂而下盤(pán)旋圍筑而成,城墻為夯土結(jié)構(gòu),是一座略呈橢圓形的防御所城。該座防御性古代所城,是明洪武二十七年(1394年)防御所指揮花茂壽辰請(qǐng)建立。城周長(zhǎng)2200米,東南直徑700米,西北長(zhǎng)540米有四個(gè)門(mén)樓,高4.66米。萬(wàn)歷三十年(1602年)海防同知徐麟建望敵樓一座。崇禎二年(1629年)設(shè)海朗炮臺(tái)其上。海朗城廢于清乾隆初年。海朗城遺址狀況,因歷史文獻(xiàn)資料沒(méi)有翔實(shí)記載,城內(nèi)布局不甚清楚。但從荒廢的遺址中依稀可見(jiàn)城廓遺跡。現(xiàn)存部分城墻較為完整,偏西地面趨高,東面仍有三米高的外墻,城外護(hù)城河遺存痕跡可見(jiàn)。在荒廢的城內(nèi),部分已為后人墾荒種植。露在地面的是帶紅青色的磚瓦碎片……[詳細(xì)]

陽(yáng)春崆洞巖禪寺 位于陽(yáng)春市城西4公里處的崆洞巖洞口。始建于明萬(wàn)歷五年(1577年)。原正門(mén)向西,建有玉皇、文昌、觀音、韋馱等閣。清乾隆二十一年(1756年),陽(yáng)春縣知縣姜山重修禪寺,改正門(mén)向東,增建山門(mén)、禪房、廂房、金剛塔、三寶殿等建筑。后多經(jīng)修建,古貌猶存。 禪寺內(nèi)建筑分置在巖洞的三層洞府內(nèi)。進(jìn)入山門(mén)為第一洞府,包括廂房、金剛塔、大雄寶殿;拾級(jí)而上是觀音閣、韋馱閣、六祖閣等,為第二洞府;玉皇寶殿、文昌閣建于最高祠府。當(dāng)代添建的望月亭聳立在西門(mén)的最高點(diǎn)。 大雄寶殿,又名三寶殿,磚木結(jié)構(gòu),單開(kāi)間,面闊6米、進(jìn)深5.4米,抬梁式屋架,由4條六棱花崗巖石柱支撐,木質(zhì)斗栱雕刻卷云紋,左側(cè)有橫門(mén)。殿內(nèi)塑座佛3尊,通體鎏金。 玉皇寶殿、文昌殿建于明代,重檐歇山頂,左右墻以線磚疊砌,鑲嵌釉陶窗,古樸典雅……[詳細(xì)]

12、新洲烈士陵園

新洲鎮(zhèn)位于陽(yáng)江市東部,距市區(qū)41公里,是臺(tái)山、恩平、陽(yáng)江三市的周邊交界山區(qū),東與臺(tái)山北陡鎮(zhèn)相鄰,西與三山鎮(zhèn)相連,南靠東平鎮(zhèn),北與恩平橫陂鎮(zhèn)接壤,方圓254平方公里。全鎮(zhèn)總?cè)丝?5651人,轄16個(gè)村委會(huì)及1個(gè)居委會(huì)。新洲鎮(zhèn)老區(qū)的革命斗爭(zhēng)與陽(yáng)東縣老區(qū)的革命斗爭(zhēng),從大革命時(shí)期就與0區(qū)委的組織一起,為解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期全面開(kāi)展游擊戰(zhàn)爭(zhēng)播下革命的種子。革命老區(qū)的游擊隊(duì)員參加了1949年0濱海地工委和濱海縱隊(duì)屬下的恩陽(yáng)-立大隊(duì)大小戰(zhàn)斗60余次,犧牲19人,為革命的勝利作出了重大的貢獻(xiàn)。為紀(jì)念濱海總隊(duì)和恩陽(yáng)-立大隊(duì)的光輝戰(zhàn)斗力史和緬懷革命烈士,1953年6月23日在0陽(yáng)江縣新洲區(qū)黨委和人民政府的倡導(dǎo)下,在新洲圩西南的黑臺(tái)嶺建立了烈士紀(jì)念碑。初以石塊壘筑而成。1968年正式建碑,并立烈士牌坊。1980年擴(kuò)大至占……[詳細(xì)]

13、白石巖遺址

白石巖遺址位于陽(yáng)春市合水鎮(zhèn)白寨村白石巖山腳下,包括屋背、后龍公、土主公三處地點(diǎn)。考古年代為新石器時(shí)代至周代。1978年發(fā)現(xiàn),1979年作試掘。屋背遺存文化層厚1.6米,出土陶器以?shī)A砂陶為多,器類(lèi)有釜、罐、豆,紋飾有粗、細(xì)繩紋、曲折紋,共存一些動(dòng)物牙齒、骨骼,種屬有牛、鹿、豬以及犀。石器有雙肩錛、單肩錛、玦等。該地點(diǎn)附近還采集到打制石器和穿孔器,推測(cè)年代在新石器時(shí)代中晚期。后龍公與土主公遺存文化層厚0.8米,出土陶器以泥質(zhì)陶為主,有圜底釜、圈足盤(pán)、凹底折肩罐、器座、紡輪等,紋飾有繩紋、曲折紋、葉脈紋、籃紋、雙線方格紋、圓圈紋、方格凸點(diǎn)紋、云雷紋等。石器有鏟、長(zhǎng)身錛、有肩錛等。共存有少量動(dòng)物牙齒。年代大致在夏商時(shí)期。在遺址范圍內(nèi)還采集到云雷紋、夔紋、米字紋陶片及-、三棱鏃等器物,其年代應(yīng)晚至周代……[詳細(xì)]

14、七賢書(shū)院

七賢書(shū)院在今織篢鎮(zhèn)太平村內(nèi)。最早建于明代。為紀(jì)念抗倭犧牲將士,明總兵張?jiān)獎(jiǎng)子谔狡匠莾?nèi)筑忠勇祠重修,地方耆紳建議在忠勇祠前面建七賢書(shū)院,與忠勇祠合成一處。建七賢書(shū)是為了紀(jì)念放逐海南的唐宋七位路過(guò)陽(yáng)西的賢臣,也為當(dāng)?shù)貙W(xué)子提供進(jìn)修的課堂,對(duì)地文化建設(shè)直了促進(jìn)作用。七賢書(shū)院紀(jì)念的唐宋賢臣分別是李德裕,寇準(zhǔn)、蘇軾、蘇轍、秦觀、趙鼎、胡詮、相傳他們流放海南都路過(guò)陽(yáng)西。七賢書(shū)院內(nèi)還有古梅兩枝,據(jù)傳是龔自珍手植。于今,古梅每年近春節(jié)都開(kāi)花,許多人慕名前來(lái)觀賞。院內(nèi)曾有翁方綱題的《記七賢書(shū)院后堂壁》碑記,今碑已佚,只余拓本。2008年11月8日,廣東省人民政府辦公廳發(fā)出《關(guān)于公布第五批廣東省文物保護(hù)單位通知》, 七賢書(shū)院被列入廣東省文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

15、沙不丁墓

元太尉沙不丁墓葬,坐落在新洲鎮(zhèn)石崗村沙帽山山腰,坐西北向東南,面向南坑水庫(kù),周?chē)荷江h(huán)抱,峻嶺重疊,一片秀麗的山林景色。墓為灰沙青磚結(jié)構(gòu),總面積24平方米,墓首墳堂的鋪筑為曲尺形磚紋,堅(jiān)實(shí)簡(jiǎn)樸華美。封土堆高2.1米,直徑1.5米,墓前豎有青石碑,碑高72.5厘米,寬58.5厘米。該墓雖隱沒(méi)在芳草叢林之中,然而至今仍有人前往祭掃。據(jù)1924年的《陽(yáng)江縣志》記載:沙不丁,蒙古人,元末官做德慶路達(dá)魯花赤。歷官至太尉,同平章事,統(tǒng)領(lǐng)部隊(duì)駐在廣東。后在洪武三年(1370)在抗擊明軍中,病死于恩平境內(nèi),他的兒子祖福,將沙不丁葬在陽(yáng)江新洲鎮(zhèn)那篤雞嶺背南坑處。道光年間,該墳被某姓人侵葬,經(jīng)官府查究后才移葬于現(xiàn)在的沙帽山。(資料來(lái)源:《陽(yáng)江文史》1987年第三期)。……[詳細(xì)]

16、張世杰墓

張世杰墓位于陽(yáng)江市海陵島平章山下,赤坎村旁海邊。墓坐西向東,背山面海,面積458平方米,塊石灰沙結(jié)構(gòu)。墓堆直徑3.2米、高1.15米。墓碑為青石質(zhì),陰鐫楷書(shū),右為“清朝乾隆壬戌年修”,中為“宋太傅樞密副使越國(guó)公張世杰之墓”,左為“北平王之正立石”。墓碑兩旁立有石柱,柱上筑有石雕屋脊及雕刻挽聯(lián)。張世杰,河北范陽(yáng)人(今河北涿縣)。南宋景炎三年(1278年)衛(wèi)王立為帝,拜世杰為太傅樞密副使,加封越國(guó)公。南宋祥興二年(1279年)二月崖山兵敗,舟至南恩州(今陽(yáng)江)海陵島遇颶風(fēng)覆舟而歿,部將建冢于此,明、清經(jīng)多次重修。1986年陽(yáng)江縣人民政府公布為文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

17、輪水謝氏宗祠

輪水村,屬于廣東陽(yáng)春市崗美鎮(zhèn)管轄;其古民居由當(dāng)?shù)刂x氏祖先建于明清年間,不但以其典型的嶺南建筑風(fēng)格引起當(dāng)?shù)匚奈锊块T(mén)的關(guān)注,更因謝氏家族數(shù)百年來(lái)殷殷重教之舉而名聲在外。由于歷代重教,這條古村落在當(dāng)?shù)匾恢北环Q(chēng)為“秀才村”。據(jù)相關(guān)史料及《謝氏族譜》記載,謝氏宗祠始建于明代萬(wàn)歷十四年(1587年),原為一座三進(jìn)五開(kāi)間加四廊懸山頂式古建筑,建筑總面積1100平方米,于光緒二年(1877年)重修,縮小前一進(jìn)。現(xiàn)為一座二進(jìn)五開(kāi)間加兩廊懸山頂式古建筑,建筑面積達(dá)七百平方米。走進(jìn)謝氏宗祠,各式浮雕精工奪目,花鳥(niǎo)蟲(chóng)魚(yú)、歷史人物、山水畫(huà)像,無(wú)不栩栩如生,源自明清的嶺南建筑風(fēng)格一覽無(wú)遺。……[詳細(xì)]

18、古銅陵牌坊

古銅陵牌坊 位于陽(yáng)春市石望鎮(zhèn)交簡(jiǎn)銅陵垌口。梁鎮(zhèn)南建。明嘉靖六年(1527年),梁鎮(zhèn)南隨兩廣總督王守仁征廣西大藤峽瑤族,因功官至虎賁將軍,恐古銅陵縣城遺址泯滅,故建牌坊以作史證。古銅陵縣,《唐書(shū)·地理志》記載,漢為臨先縣南境,南朝宋武帝時(shí)(420年)立龍?zhí)犊h,隋改為銅陵縣。宋熙寧六年(1073年)并銅陵縣入陽(yáng)春縣。 牌坊坐西向東,除拱門(mén)為大理石疊砌外,其余用灰沙夯土筑成。通高4.3米、寬6.9米、厚0.85米,門(mén)高2.8米、寬1.65米,橫額正中陰刻行楷書(shū)“古銅陵”三字。1992年重修。現(xiàn)保存較完好。 1984年陽(yáng)春縣人民政府公布為文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

19、譚甫夫婦墓

譚甫夫婦墓 位于陽(yáng)東縣合山鎮(zhèn)熱水新村東南的虎乸山。為夫婦合葬墓,兩穴中間隔2.5米。并列向西北。總面積170平方米,均有封土,堆高1.87米,直徑6米。墓前各立花崗巖墓碑,碑高1.57米,寬1.24米,厚0.10米,呈拱門(mén)形。碑額刻浮雕花紋,碑陰無(wú)字,碑面直行陰刻楷書(shū),右書(shū):“道光二十年歲次庚子仲夏重修”,中行書(shū):“元迪功郎保章御醫(yī)三世祖諱甫譚公墓”,左書(shū):“闔族眾孫合立”。其妻之墓碑,碑文左右兩行所書(shū)與上碑相同,中行為:“元敕封七品孺人譚三世祖妣鄧太孺人之墓”。墓葬基本完好。 譚甫,陽(yáng)東雅韶人,元初名醫(yī),薦擢保章御醫(yī),授迪功郎。后卒于官。……[詳細(xì)]

20、造羅寨藍(lán)氏宗祠

藍(lán)氏宗祠位于陽(yáng)春市三甲鎮(zhèn)大垌村造羅寨自然村一口水塘邊,座西南朝東北,背面和遠(yuǎn)處都是層層疊疊的山巒。據(jù)《藍(lán)氏族譜》記載,藍(lán)氏宗祠建于乾隆十年,即公元1745年,至今已有268年歷史。藍(lán)氏宗祠是典型的嶺南建筑,屬磚木結(jié)構(gòu),占地面積1812平方米,其中宗祠建筑面積590.8平方米,宗祠共有三座九間,最外面的叫前座,往里走依次是中座、上座,且各座之間還有天井,祠內(nèi)光線充足,空氣流通。1999年9月,藍(lán)氏宗祠被列為陽(yáng)春市級(jí)文物保護(hù)單位;2012年廣東省人民政府公布為廣東省第七批文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]