šžæc╩ą╬─╬’╣┼█EĮķĮB

ÅV¢|╩Ī ĘŌķ_┐h Č╦ų▌ģ^ Ą┬æc┐h Ė▀ę¬ģ^ ÅVīÄ┐h æč╝»┐h ╦─Ģ■╩ą Č”║■ģ^ šžæc╩ą╬─╬’╣┼█E šžæc╩ą╝t╔½┬├ė╬ šžæc╩ą├¹╚╦╣╩Šė šžæc╩ą╩«┤¾ņ¶╠├ šžæc╩ą╩«┤¾╣┼┤Õ 4AŠ░ģ^ šžæc╩ą╩«┤¾Š░³c šžæc╩ą╩«┤¾├Ō┘MŠ░³c ╚½▓┐ šžæc╩ą╠ž«a šžæc╩ą├└╩│ šžæc╩ąĄž├¹ŠW šžæc╩ą├¹╚╦ [ęŲäė░µ]

21ĪóÅVīÄ┐h▐r├±ģfĢ■┼fųĘŻ©┴║╝ęņ¶Ż®

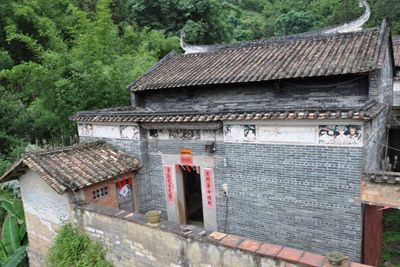

ĪĪĪĪ╬╗ė┌ÅVīÄ┐h─ŽĮųµéą┬śŪĮŁ▓╝┤ÕŻ¼ŠÓ┐h│ŪāH1╣½└’ĪŻ1924─Ļ10į┬10╚šŻ¼ÅVīÄ┐h▐r├±ģfĢ■į┌┐h│Ū─ŽĮų┼eąą│╔┴ó┤¾Ģ■Ż¼Ė„ģ^Ól┤·▒Ē║═▐rĢ■ł╠╬»300ČÓ╚╦ęį╝░▐rĢ■Ģ■åT1000ČÓ╚╦ģó╝ė┤¾Ģ■ĪŻųą╣▓ÅV¢|ģ^╬»╬»åTĪó▐r╬»Ģ°ėø╚Ņć[Ž╔ęįć°├±³hųąčļ▐r├±▓┐┤·▒ĒĄ─╔ĒĘ▌Ż¼Ä¦ŅIÅVų▌▐rųv╦∙īWåTĪóÅV¢|▐r▄Ŗ┤·▒Ē10ČÓ╚╦ģó╝ė┤¾Ģ■Ż¼▓óŽ“ÅVīÄ┐h▐r├±ģfĢ■╩┌Ųņ╩┌ėĪĪŻÅV¢|╩Ī┐é╣żĢ■┤·▒ĒŚŅę¾╝░³SŲę▄ŖąŻ┤·▒ĒĄĮĢ■ūŻ┘RŻ¼Ģ■║¾┼eąą╩ó┤¾Ą─æcūŻ-ĪŻ«öĢr▐rĢ■Ģ■ųĘįOį┌┐h│ŪīWīmŻ©Į±┐hš■Ė«┤¾į║ā╚Ż®Ż¼▐rĢ■│╔┴óĄ─«öį┬Š═øQČ©į┌╚½┐hęč│╔┴ó▐rĢ■Ą─Ąžģ^╚½├µīŹąą£pūŌŻ¼Ąžų„┴ė╝Ø╝┤╝m╝»┤¾┼·├±łFŻ¼ęį╬õ┴”ŲŲē─£pūŌ▀\äėĪŻć°├±³hū¾┼╔ŅIąõ┴╬ų┘É┼╔│÷┤¾į¬ÄøĖ«ĶF╝ū▄ćĻĀķ_Ė░ÅVīÄų¦│ų▐rĢ■ČĘĀÄŻ¼▓óį┌╔ńŹÅĄ╚Ąžī”Ąžų„├±łF▀MąąĘ┤ō¶Ż¼▒Żąl┴╦▐r├±Ą─£pūŌ▀\äėĪŻ┤¾Ģ■▀x│÷Ą┌ę╗ī├ÅVīÄ┐h▐r├±ģfĢ■ł╠ąą╬»åTĢ■Ż¼ų▄ŲõĶb×ķ╬»åTķLŻ¼Ė▒╬»åTķLĪŁĪŁ[įö╝Ü]

22ĪóŃ~╣─ŹÅ─╣╚║

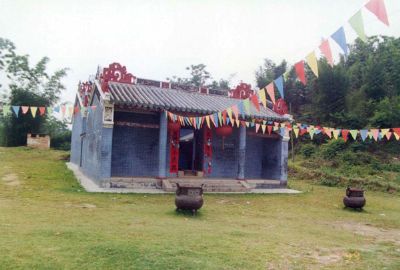

ĪĪĪĪŃ~╣─ŹÅ─╣╚║╬╗ė┌ÅVīÄ┐h─ŽĮųµé╩ū╝s┤ÕŻ¼╬„├µ×l┼RĮŚĮŁŻ¼¢|├µŠo┐┐ÅVīÄų┴ÅVų▌╣½┬ĘĖ╔ŠĆŻ¼╩Ūę╗ū∙╣┬┴ó╔ĮŹÅŻ¼ų▄ć·Ū┴ĻŲĘ³ĪŻ─╣Ęų▓╝į┌ķL╝s200├ūĪóĖ▀60├ūĄ─ŹÅĒö▒▒é╚ĪŻ1977─Ļ░l¼F▓ó▀MąąŪÕ└ĒĪŻ─╣Š∙×ķķLĘĮą╬žQč©═┴┐ėŻ¼ķL2.6 ├ūĪ½3.4├ūĪóīÆ0.6├ū Ī½0.9├ūĪó╔Ņ2├ūĪ½3├ūĪŻ─╣┐ė╔Ž┤¾Ž┬ąĪŻ¼│▀┤ńŽÓĮ³Ż¼¤o╣ūśĪ║██EŻ¼╩¼╣Ū¤o┤µĪŻėąĄ──╣┐ėĄū▓┐õüę╗īė║ė┬č╩»ĪŻļSįßŲ„╬’ČÓ╔┘▓╗Ą╚Ż¼ČÓų├ė┌─╣┐ėā╔Č╦Ż¼ųą▓┐ų╗ėą╔┘┴┐Ų„╬’ĪŻ│÷═┴ļSįßŲ„╬’╣▓357╝■Ż¼ūŅČÓ╩ŪŪÓŃ~Ų„Ż¼ėŗėą295╝■Ż¼ŲõėÓ×ķ├ūūų╝yĪóäØ╝y╣▐Ą╚╠šŲ„Ż¼▓óėą23╝■ŪÓ╗ę╗“═┴³S╔½│┴ĘeÄr─źųŲĄ─┤¾ąĪ▓╗ę╗Ą─ĄZ╩»ĪŻŪÓŃ~Ų„ųąėąČ”Īó▒PĪóä”Īó├¼ĪóńüĪóŃXĪóµŚĪóĖ½ĪóĶÅĪóõzĪóÕÜĪó¾·ĄČĪóŽ„Ą╚Ż¼ūŅČÓ╩Ū▒°Ų„║═╣żŠ▀ĪŻĖ∙ō■─╣Ą─ą╬ųŲ║═│÷═┴Ą─Ų„╬’═ŲöÓŻ¼Ųõ─Ļ┤·æ¬ī┘æć°═ĒŲ┌Ż¼ėąą®ę▓┐╔─▄įńŲ┌╗“ųąŲ┌ĪŻŃ~╣─ŹÅæć°─╣Ą──╣įß║═ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

23Īó├®ŹÅ▀zųĘ

ĪĪĪĪ├®ŹÅ▀zųĘ╬╗ė┌Ė▀ę¬╩ąĮ└¹µé├®ŹÅ┤Õ├®ŹÅ╔Į─Ž▒▒├µĄ─╔Į─_Ž┬ĪŻ─Ļ┤·×ķŪÓŃ~Ģr┤·įńŲ┌ĪŻ▀zųĘ├µĘeā╔╚fČÓŲĮĘĮ├ūĪŻ1978─Ļ░lŠ“ĪŻ╬─╗»īė║±╝sŻ▒├ūĪŻČčĘeųą║¼┤¾┴┐žÉÜż╝░äė╬’▀z║ĪŻ¼░³└©ėąŽ¢ĪóĖ“Īó┬▌║═žiĪó┼ŻĪó┬╣Īóč“ĪóŽ¾Īó┤╠Ō¼ĪóŪÓ¶~Īó²öĪó„{Ą╚ĪŻ▓┐Ęųäė╬’ęčī┘╝ęBĪŻ▀Ćėąā╔éĆéĆ¾wĄ─╚╦ŅÉ▀z║ĪĪŻ░l¼FĖ╔Ö┌╩Į─ŠśŗĮ©ų■Ż¼ėą╚²ĮMŻ¼ŲĮ├µ×ķķLĘĮą╬Ż¼Ęųū¾ėęā╔┼┼žQ─Šų∙Ż¼ķgŠÓ×ķ1.7├ūĪŻŲõųą╝ūĮMĮ©ų■Üł┤µ─Šų∙14Ė∙Ż¼ū¾┼┼6ų∙Ż¼ėę┼┼8ų∙Ż¼ų∙ŠÓ0.7├ūĪ½1.4├ū▓╗Ą╚Ż¼ā╔┼┼─Šų∙ŽÓŠÓ1.64├ūĪ½1.7├ūĪŻ─Šų∙ČÓėąĶÅķŠŻ¼ķŠč█ųą┤®╠ūłA─ŠŚlŻ¼śŗ│╔┴║╝▄║═ŠėūĪ├µŻ¼ė├śõŲż░ÕĪó├®▓▌õüē|ŠėūĪ├µ╗“õü╔wĘ┐ĒöĪŻ│÷═┴╠šŲ„ęį─Ó┘|╠š×ķų„Ż¼Ų„ŅÉėąĖ¬ĪóČ╣Īó▒PĪó└ÅĪó╣▐ĪóŲ„ū∙Īó╝Å▌åĄ╚Ż¼╝y’Śėą└K╝yĪóĘĮĖ±╝yĪóÅ═ŠĆĘĮĖ±╝yĪó╚~├}╝yĪó╦«▓©╝yĪó╚ķČĪŻ©„M╝ūŻ®╝yĪóŪ·š█╝y└ū╝yĄ╚ĪŻ╩»Ų„ėąĖ½ĪóÕQĪóĶÅĪóµŚĪóŪ“ĪóĶ½ĪóŁhĪŁĪŁ[įö╝Ü]

24Īó╦«ČĘ┤Õ╬ķ╩Ž┤¾ū┌ņ¶

ĪĪĪĪ╦«ČĘ┤Õ╬ķ╩Ž┤¾ū┌ņ¶╬╗ė┌┐hąė╗©µéąė╗©╔ńģ^╦«ČĘ╗©ÅdąĪĮMĪŻ╩╝Į©ė┌├„─®ŪÕ│§ĪŻ¼FėąĮ©ų■ė┌ŪÕ╣ŌŠwį¬─ĻŻ©1875Ż®į┌įŁųĘųžĮ©Ż¼ū°▒▒Ž“─ŽŻ©Ęųßś×ķŻ®Ż¼┤u─ŠĮYśŗŻ¼ė▓╔ĮĒöŻ¼╚²ķg╚²▀M║Žį║╩ĮĮ©ų■ĪŻ├µķ¤23.16├ūŻ¼▀M╔Ņ32.35├ūĪŻš╝Ąž├µĘe749.23ŲĮĘĮ├ūĪŻĄ┌ę╗▀M├µķ¤╚²ķgŻ¼š²╝╣×ķ▓®╣┼╝╣Ż¼Ū░└╚×ķ╚²▓Į┴║Ż¼┴║╔Žų├±äČšĪ󥱊ĒįŲ╝yĪóš█ų”╗©Īó╚ńęŌįŲ╝yŻ¼±äČš╔ŽįO╬Õ▓╚ļpīėČĘ╣░ĪŻķTŅ~Ģ°Ī░╬ķ╩Ž┤¾ū┌ņ¶Ī▒╬ÕūųĪŻĄ┌Č■▀M├µķ¤╚²ķg▀M╔Ņ╦─ķgŻ¼²łų█╝╣ĪŻ┴║╝▄×ķ╠¦┴║┤®ČĘŽÓĮY║ŽŻ¼╬Õ╝▄┴║×ķ╠¦┴║╩ĮĪŻėąį¬īÜĀŅ═ą─_║═’ŚŠĒįŲ╝y▓µ╩ųĪŻ┴║╔Ž±äČšų├ČĘ╣░Ż¼ČĘ╣░×ķę╗ČĘ╚²╔²═Ąą─įņĪŻ±äČšĄ±ŠĒ▓▌╚ńęŌ╝yĪŻ┴∙Ė∙Ė±─Šų∙Ż¼ų∙Ņ^ū÷│╔ÖŠČĘĀŅĪŻŪ░└╚×ķŠĒ┼’ĒöŻ¼ļp▓Į┴║╔ŽĄ±╚ńęŌ╝y±äČšĪŻĄ┌╚²▀M├µķ¤╚²ķg▀M╔Ņę╗ķgŻ¼š²╝╣×ķ²łų█╝╣Ż¼Ū░└╚╚²▓Į┴║╔Ž±äČšĄ±─ĄĄż╝yŻ¼├„ķgš²Ö_ūųĪ░┤¾ŪÕ╣ŌŠwį¬─ĻÜqą“ęę║ź╩«ę╗į┬╬ņūė│§Ų▀Ė²ūė╚šĖ²ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

25Īó╗©╩»ĘÕ─”č┬╩»┐╠

ĪĪĪĪ╗©╩»ĘÕ─”č┬╩»┐╠ ╬╗ė┌æč╝»┐hæč│Ūµé╬„25╣½└’┴║┤Õ║═ŹÅŲ║Į╗ĮńĄžĘĮŻ¼ĘųäeńØį┌Ī░═¹į└ÄrĪ▒Ż©ėųĘQė±╔ĮŻ®ĪóĪ░╦─ķTÄrĪ▒Ż©ėųĘQĄż╔ĮŻ®ĪóĪ░Ą└╩┐ÄrĪ▒Ż©ėųĘQ┤¾╔│╩»Ż®╚²ū∙╩»ĘÕ╔ŽŻ¼ęį═¹į└Är×ķūŅČÓĪŻ¼F┤µ├„ų┴├±ć°Ą─╩»┐╠10ČÓŅ}Ż¼│²ā╔Ņ}×ķųą┐¼įŖ╬─═ŌŻ¼ŲõėÓŅ}┐╠ūųÅĮŠ∙į┌0.3├ūęį╔ŽŻ¼ūŅ┤¾Ą─▀_Ż▒├ūŻ¼ęį┐¼Ģ°š╝ČÓŻ¼╚½╩ŪĻÄ┐╠ĪŻį┌═¹į└ÄrŻ¼ėą├„Š░╠®╦──ĻŻ©1453─ĻŻ®æč╝»Į╠ųI³SščĢ°┐╠Ą─Ī░ė±╔Į╚²Č┤Ī▒╦─éĆ┐¼Ģ°┤¾ūųŻ╗ūųÅĮŻ▒├ūŻ╗ėą┐hā╚ė┌├„╚fÜv╩«┴∙─ĻŻ©1588─ĻŻ®ųą┼eĄ─┴ų°PüĒĢ°┐╠Ą─Ī░─ŽÄrĪ▒Č■éĆ┐¼Ģ°┤¾ūųŻ╗ėą├„┬Īæc─Ļķg«öĄžąŃ▓┼┴║½jŁhŅ}Ī░═©ą─ÄrĪ▒╚²ūųĄ─╩»┐╠╝░Ųõąų┴║½jńķį┌├„╚fÜv╚²╩«╦──ĻŻ©1607─ĻŻ®├Ķ└L═¹į└Är’L╣ŌĄ─įŖ┐╠Ż╗ėą├„╚fÜvČ■╩«╚²─ĻĄĮæč╝»«ö┐h┴ŅĄ─Ž─½@Ū’Ż©╦─┤©┼e╚╦Ż®╦∙Ņ}┐╠Ą─Ī░╠ņĄžĘųĢrį¬ėą┤╦Ż¼Ū¼└ż╝č╠ÄĖ³¤oļpĪ▒Ą─╩»┐╠Ż¼į┌Ųõ┼įėąŻ▓├ūęŖĘĮĄ─┤¾┐¼Ī░ē█Ī▒ūų╩»┐╠Ż╗ėą├±ć°ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

26Īó┴_ć°Į▄╣╩Šė

ĪĪĪĪ┴_ć°Į▄╣╩Šė╬╗ė┌ÅV¢|╩Īšžæc╩ąÅVīÄ┐h┘e║ÓµéĦČ┤┤ÕĪŻĮ©ė┌ŪÕ╣ŌŠw╚²─Ļ(1877─Ļ)ĪŻū°╬„─ŽŽ“¢|▒▒ĪŻ╚²ķgā╔└╚Ż¼├µķ¤10├ūŻ¼┐é▀M╔Ņ9.45├ūŻ¼Į©ų■š╝Ąž├µĘe94ŲĮĘĮ├ūĪŻ┤u─ŠĮYśŗŻ¼ė▓╔ĮĒöŻ¼²ł┤¼╝╣Ż¼ŪÓ┤uē”ĪŻ┴_ć°Į▄(1896─ĻĪ¬1929─Ļ)Ż¼┘e║ÓµéĦČ┤┤Õ╚╦ĪŻĪ░╬Õ╦─Ī▒▀\äėĢrŻ¼Š═ūxė┌╩Ī┴ó╝ūĘN╣żśIīWąŻŻ¼ĘeśOģó╝ė--ĪŻ1921─ĻŻ¼╝ė╚ļųąć°╣▓«a³hĪŻ1922─ĻŪ’║═1923─ĻŽ─Ż¼ā╔┤╬╗žÅVīÄķ_š╣╣ż╚╦▀\äėŻ¼╩Ū╬„ĮŁĄžģ^ķ_š╣╣ż╚╦▀\äėĄ┌ę╗╚╦ĪŻ1924─Ļ10į┬Ż¼╚╬ÅVīÄ┐h▐r├±ģfĢ■ł╠╬»╝µ├žĢ°ķLĪŻ1925─Ļ5į┬Ż¼▒╗▀x×ķÅV¢|╩ĪĄ┌ę╗┤╬▐r├±┤·▒Ē┤¾Ģ■ų„Ž»łF│╔åT╝░īÅ▓ķ╬»åTĢ■╬»åTĪŻ1926─Ļ6į┬Ż¼╚╬ć°├±³hųąčļ▐r├±▓┐╠ž┼╔åT╝µÅV¢|╩Ī▐rģf╬„ĮŁ▐k╩┬╠Ä╚╬Ģ°ėø(├žĢ°)ĪŻ1928─Ļ2į┬25╚šŻ¼╚╬ÅVīÄ┐h╠KŠS░Żš■Ė«ų„Ž»ĪŻ8į┬Ż¼╚╬ųą╣▓ÅVīÄ┐h╬»Ģ°ėøĪŻ10į┬Ż¼╚╬ųą╣▓▒▒ĮŁ╠ž╬»├žĢ°ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

ĪĪĪĪųąć°╚╦├±ĮŌĘ┼▄Ŗ╗ø╣Žµ▀ģ┐vĻĀ╦Š┴Ņ▓┐┼fųĘį┌│Ó┐ėµéĮ╗┘Ø┤ÕŻ¼įŁ╩Ū«öĄžųxąšŠė├±ūµņ¶Ī░ąż├Ęųx╣½ņ¶Ī▒ĪŻ╚²▀M╚²ķ_ķgŻ¼╔Ņ29.67├ū,īÆ11.36├ū,├µĘe37ŲĮĘĮ├ū,┤u─ŠĮYśŗ,Įūų═▀Ēö,═▀╝╣╔Ž▓╩╦▄čb’Ś╝¬ŽķłD░ĖĪŻū¾ėęā╔é╚═Ō×ķū▀└╚┼cĖĮī┘é╚Ę┐Ż¼ķT┐┌×ķÅVł÷ĪŻ├±ć°35─ĻŻ©1946Ż®Ż¼╬„ĮŁ╚╦├±┐╣╚š┴xė┬ĻĀ▀M±vĮ╗┘Ø┤ÕŻ¼į┌įōņ¶įO┴ó╦Š┴Ņ▓┐ĪŻų„ę¬ŅIī¦╚╦┴║╝╬ĪóÕX┼dĪóĻÉėĒŻ©ĻÉŲµ┬įŻ®Īó±T╩»╔·Ą╚į┌┤╦▐k╣½ĪŻ▓┐ĻĀ▀Ćį┌┤╦┼e▐kĖ╔▓┐┼Óė¢░ÓĪŻ├±ć°36─Ļ7į┬Ż¼×ķ▀mæ¬╚½ć°ą┬ą╬ä▌Ą─ąĶ꬯¼Įyę╗š¹éĆ╬„ĮŁĄžģ^³hĄ─ŅIī¦Ż¼Į©┴ó║═░lš╣╗ø╣Žµ▀ģģ^Ė’├³Ė∙ō■ĄžŻ¼ųą╣▓─ŽĘĮ┼R╣ż╬»øQČ©│╔┴óųą╣▓╗ø╣▀ģģ^╣żū„╬»åTĢ■Ż©┴ĢæTĘQ╬„ĮŁģ^╣ż╬»Ż®Ż¼┴║╝╬×ķĢ°ėø,ÕX┼d×ķĖ▒Ģ°ėøĪŻģ^╣ż╬»│╔┴ó║¾Ż¼į┌Į╗┘Ø┤Õš┘ķ_┴╦╣ż╬»Ą┌ę╗┤╬öU┤¾Ģ■ūhŻ¼Ģ■ūhé„▀_Īóėæšō┴╦ĘųŠųĄ─ųĖ╩Š║═øQČ©Ż¼ą¹▓╝│╔┴óųąć°╚╦├±ĮŌĘ┼▄Ŗ╗ø╣Žµ▀ģ┐vĻĀŻ¼┴║╝╬×ķĪŁĪŁ[įö╝Ü]

28Īó═śÜżų▐▀zųĘ

ĪĪĪĪ═śÜżų▐─╣╚║╬╗ė┌šžæc╩ąČ”║■ģ^╣│Ū²łę╗┤Õ¢|▒▒├µŻ¼─ŽŠÓ╬„ĮŁ300├ūĪŻ─Ļ┤·×ķą┬╩»Ų„Ģr┤·═ĒŲ┌Ų½įńļAČ╬ĪŻ▀zųĘ├µĘeā╔╚fČÓŲĮĘĮ├ūĪŻ1984─Ļ░l¼FŻ¼1986─Ļ┼c1987─Ļā╔┤╬░lŠ“╣▓378ŲĮĘĮ├ūĪŻ▀zųĘĄ─Ą┌╦─Īó╬Õīė×ķ╬─╗»īėŻ¼ŲõųąĄ┌ó▄īė║¼┤¾┴┐Ą─žÉÜżĪŻŪÕ└Ē─╣įß27ū∙Ż¼░l¼F╚╦╣Ū╝▄31Š▀Ż¼┤¾▓┐Ęų×ķå╬╚╦į߯¼ę▓ėąļp╚╦║Žįß║═╚²╚╦║ŽįßĪŻįß╩Įęįé╚╔ĒŪ³ų½įß×ķų„Ż¼ę▓ėąČūįßĪóļp╩ųĘ┤└”Ė®╔ĒŪ³ų½į߯¼▓┐ĘųŅ^╣Ū╔Žėą╚╦╣ż░╬²X║██EĪŻéĆäe─╣įßėą1Ī½2╝■ļSįßŲĘĪŻ│÷═┴╠šŲ„ųąŻ¼ŖA╔░╠š▒╚└²┤¾ė┌─Ó┘|╠šŻ¼╩ųųŲŻ¼╗║“Ą═ĪŻŖA╔░╠šŲ„ČÓ’Ś└K╝yŻ¼─Ó┘|╠šėą░ū╔½╠šę┬Ż¼Ųõ╔Ž└LųŲ¶„╔½Ä¦ĀŅ╝yśėŻ¼ī┘ė┌ę╗ĘN▓╩╠šĪŻŲ„ą╬ėąĖ¬Īó╣▐Īó▒PŻ¼┴„ąąÓ„ĄūŲ„╗“╚”ūŃŲ„ĪŻ╩»Ų„ėąļp╝ńÕQĪóČÓ┐ūĄČŻ¼ęį╝░╣ŪŲ„ĄčĪó¾ŪĪŻ│÷═┴Ą─žÉŅÉś╦▒ŠųąŻ¼╠Äė┌ĄŁ╦«ŁhŠ│Ą─ĘNī┘éĆ¾wöĄ┴┐š╝80%Ż¼╠Äė┌Ž╠ĄŁ╦«ų«Į╗ŁhŠ│Ą─ĘNī┘éĆ¾wöĄ┴┐š╝20%Ż¼šf├„ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

ĪĪĪĪ╚~═”¬Ü┴ółFłF▓┐┼fųĘŻ¼╬╗ė┌šžæc╩ąš²¢|┬Ę╬▓Ż¼ĮŁ×IĄ╠ā╚Ą─╩»Ņ^ŹÅ╔ŽĪŻ┤╦ĄžįŁĮ©ėą╩»Ņ^ŌųŻ¼├„ą¹Ą┬─ĻķgŻ¼īóŌųĖ─Į©×ķßį┼_Ģ°į║ĪŻ╝╬ŠĖČ■╩«╬Õ─ĻŻ©1546─ĻŻ®Ż¼į÷Į©▒▒śŪęį╝░¢|╬„ā╔└╚║═╠¢╔ßĪŻ│ńĄØ╩«╦──ĻŻ©1641─ĻŻ®Ė─├¹ķåĮŁśŪĪŻśŪų■ė┌Ė▀╝s8├ūĄ─╔ĮŹÅ╔ŽŻ¼ū°▒▒Ž“─ŽŻ¼×ķ╦─║Žį║╩ĮĮ©ų■Ż¼š╝Ąž╝s2000ŲĮĘĮ├ūŻ¼Ųõųą═źį║├µĘe248ŲĮĘĮ├ūŻ╗śŪĖ▀2īėŻ¼Ęų─ŽĪó▒▒Īó¢|Īó╬„4ū∙ĪŻ4ū∙śŪ═©▀^4ū∙Č·śŪŃĢĮė═©▀BĪŻ─Ž▒▒ā╔śŪ×ķą¬╔ĮĒöŻ¼╬▌╝╣╔ŽŠ∙ėą÷Ś¶~īÜųķŻ¼¢|╬„ā╔śŪ×ķ╚»┼±ĒöĪŻį║ā╚ų▓├ū╠mĪó┐¹śõŻ¼įO╦«│žĪó╝┘╔ĮŻ¼ŪÕė─č┼ņoĪŻ─ŽķTŪ░ų├īÆķ¤╩»ļAŻ¼ļAŽ┬ų├╩»¬{1ī”ĪŻ▒▒śŪĄžŽ┬┤¾ÅdėąŪÕ┐Ą╬§Ģrā╔ÅV┐éČĮ╣∙╩└┬Ī╦∙Į©Ą─┐Ą╬§ė∙Ģ°▒«5ēKŻ╗─ŽśŪķ▄Ž┬Ż¼æęÆņā╔ÅV┐éČĮä┌│ń╣Ō╦∙Ģ°Ą─Ī░ķåĮŁśŪĪ▒─ŠžęĪŻķåĮŁśŪÜv×ķĢ°į║║═╬─╚╦─½┐═Ą─ę„įüų«╦∙Ż¼ėųį°×ķ▄Ŗ╩┬ųžĄžĪŻ─Ž├„ė└ÜvĄ█Ż¼ųąĘ©æĀÄų„æ┼╔┼Ēė±„ļĪó┤¾Ė’├³ĢrŲ┌Ą─Ė▀ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

30Īó│Ū╬„ŪÕšµ╦┬

ĪĪĪĪ│Ū╬„ŪÕšµ╦┬į┌Č╦ų▌ģ^┐ĄśĘųą┬ĘĪŻĮ©ė┌ŪÕŪ¼┬Ī╚²╩«Č■─ĻŻ©1767Ż®Ż¼ūŅ│§äō╦┬ė┌ųęė┬Ę╗Ż¼║¾▀wų┴¼FųĘĪŻš╝Ąž├µĘe1285.2ŲĮĘĮ├ūŻ¼╦┬ā╚ėąČY░▌ĄŅĪóā╔└╚Ę┐╔ߥ╚Į©ų■Ż¼ČY░▌ĄŅŪ░ķ▄╩»ų∙ĻÄ┐╠┐¼Ģ°Öæ┬ōĪ░Ū┌─ŅČYšn²SŻ¼Ų▀╚šę╗│»ĒÜŠ┤╬ĘŻ╗╩žųę┤µ╚╩┴xŻ¼┴∙ąą╚²╬’┘Fšµš\Ī▒ĪŻĄŅā╚Ųõųą╦─Ė∙╩»ų∙╔ŽĻÄ┐╠╗ž╬─╣┼╠mĮøĪŻ╦┬ā╚▀Ć┤µ┐╠ė┌ŪÕ╝╬æc╩«Š┼─ĻŻ©1814)Ė▀2.23├ūĪóīÆ0.27├ūĄ──Š░Õķ║┬ōĪ░║╬ĒÜ╔½ŽÓščš├Ż¼╬Õ░▌ųąć└╚╗╚ńį┌Ż║┬■Ą└Ąõą═ėž▀hŻ¼ž”ŠĒā╚ūįėąšµé„Ī▒ĪŻ1983─ĻŻ¼ę“Į©ų■╬’ć└ųžÜłŲŲāA╬ŻŻ¼╦ņųžĮ©░ó└Ł▓«╩ĮĮ©ų■Ż¼1984─Ļ9į┬┐ó╣żĪŻ╦┬ė╔ČY░▌ĄŅĪóĮø╠├Īóā╔└╚ĪóįĪ╩ęĪó▐k╣½╩ęĪó░ó┘Ļ╦▐╔ßĪóÅNĘ┐Īó═Ż╔·ķwĄ╚Į©ų■╚║ĮM│╔Ż¼ų„¾wĮ©ų■ČY░▌ĄŅŻ¼Į©ų■├µĘe434.8ŲĮĘĮ├ūŻ¼Ēö▓┐╩Ū░ū╔½łAą╬╝Ō╦■╩ĮĒöŻ¼ęį╩ŠŲõšµų„ų┴┤¾Ż¼Č°łAŪ“╝ŌČ╦Ēö╔ŽĄ─ÅØą╬į┬Ż¼ät╩Ūę┴╦╣╠mĮ╠ł÷╦∙Ą─ś╦ųŠĪŻ┤¾ĄŅš²├µįOėą╚²éĆĄŅĪŁĪŁ[įö╝Ü]

31Īó²ł╔Įīm

ĪĪĪĪ├„ Ą┬æc ²ł╔Įīm ╬╗ė┌Ą┬æc┐h╣┘█ūµé╔ńŠū╔Į╔ŽĪŻ¼F┤µĪ░²ł╔Įīm╩źÕ·ĶFńŖĪ▒Ż¼ėø▌dįōīmė┌Ī░╚fÜv╦─╩«░╦─ĻŻ©1620─ĻŻ®Ī§į┬╝¬╚š┴óĪ▒Ż¼ī┘²ł─ĖąąīmĪŻÜv╩Ę╔ŽŻ¼├┐─Ļ▐rÜv╬Õį┬²ł─ĖšQŲ┌ķgŻ¼«öĄžėąĪ░╬Ķ║Ą²łĪ▒ĪóĪ░ņļ²ł─ĖĪ▒ĪóĪ░┌s²ł┤¼█ūĪ▒Ą─┴ĢæTŻ¼╗Ņäė═Ļ║¾Ż¼īóĄ└Š▀Ę┼ų├²ł╔ĮīmČ·Ę┐▒Ż┤µĪŻ╦╬┤·Ż¼┐Ąų▌Š│ā╚Ą─²ł─Ėąąīm▀_300ČÓ╦∙ĪŻ²ł╔Įīmū°¢|Ž“╬„Ż¼ę└╔ĮČ°Į©Ż¼š╝Ąž├µĘe441.5ŲĮĘĮ├ū,Ū░║¾ā╔▀Mųąķgėą╠ņŠ«╝░ā╔└╚,ū¾ėęā╔é╚ĘųįOČ·Ę┐ĪŻŪ░▀MīÆ9.01├ūĪó╔Ņ5.17├ū,├µīÆĪó▀M╔ŅĖ„╚²ķ_ķgŻ¼ė▓╔ĮĒöĪŻš²╝╣╗ę┼·Ż¼ųą▓┐ŲĮų▒Ż¼ā╔Č╦’Ś┘ń╝yŻ╗┤╣╝╣╔ŽČ╦’Ś÷Ś¶~╬ŪŻ¼Ž┬Č╦ų├┘ń╝yĪŻ║¾▀M├µīÆĪó▀M╔Ņķ_ķgöĄ┼cŪ░▀M═¼Ż¼Ą½╔Ņ×ķ7.63├ūŻ¼š²╝╣Īó┤╣╝╣Š∙’Ś┘ń╝yŻ¼╝╣Č╦│╩ŠĒ▓▌ĀŅĪŻŪ░║¾▀M╔Įē”Ż¼Š∙’Ś“∙“łD░ĖĪŻ╬▌╔w×ķ╗ę═▓═▀├µŻ¼ŠG╔½┴┴¦═▀«öĄ╬╦«ĪŻā╚ē”čž═▀├µŽ┬90└Õ├ūīÆ▒┌├µŻ¼Š∙’ŚĄžĘĮ▒┌«ŗĪŻ²ł╔Įīm┴║ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

32Īó╚A▒Ē╩»─”č┬╩»┐╠

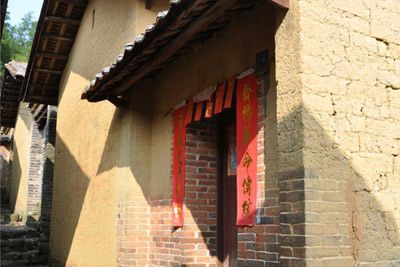

ĪĪĪĪ╚A▒Ē╩»─”č┬╩»┐╠╬╗ė┌Ą┬æc┐h╗ž²łµéĪŻ╚A▒Ē╩»Ż¼ėų├¹Õ\╩»╔ĮĪóÕ\╣³╩»ĪŻ├„╚fÜv│§─ĻŻ¼¼Ä├±-Ż¼├„═§│»Ū▓ā╔ÅV┐éČĮ┴ĶįŲęĒėH┬╩┤¾▄Ŗį┌┴_┼įę╗ĦŲĮČ©¼ÄüyĪŻŲĮŽó║¾Ż¼ęŖ┴_┼įī”├µų«╩»╔ĮŻ¼╚ńŠ▐┤¾╚A▒Ēų▒▓ÕįŲ╠ņĪŻė┌╚fÜvŲ▀─ĻŻ©1579─ĻŻ®Ģręč╔²╚╬─ŽŠ®▒°▓┐╔ąĢ°Ą─┴ĶįŲęĒŻ¼├³╚╦į┌╩»╔Į─Žč┬Ū═▒┌╔Ž┐╠╔ŽĪ░╚A▒Ē╩»Ī▒╚²éĆ┤¾ūų╝░╦─ąąŅ}┐Ņ128ūųęį╝o╣”ĪŻūųŠÓ×ķ0.7├ūŻ¼Ņ}┐ŅąĪūųŻ¼┐¼Ģ°ĻÄ┐╠Ż¼├┐ūųĖ▀0.24├ūŻ¼īÆ0.21├ūŻ¼ā╚╚▌×ķŻ║Ī░ÜJ▓Ņ┐éČĮā╔ÅV▄Ŗäš╝µ└Ē╝ZĄ└Ħ╣▄¹}Ę©╝µč▓ōßÅV¢|ĄžĘĮČ╝▓ņį║ėęČ╝ė∙╩Ę╝µ▒°▓┐ū¾╩╠└╔Į±╔²─ŽŠ®▒°▓┐╔ąĢ°╠½é}┴ĶįŲęĒŻ╗ÜJ▓Ņ┐éČĮā╔ÅV┐┌┐┌╝µ└Ē╝ZĄ└Ħ╣▄¹}Ę©╝µč▓ōßÅV¢|ĄžĘĮ▒°▓┐ėę╩╠└╔╝µČ╝▓ņį║ėęāLČ╝ė∙╩Ę┼R╬õäół“šdŻ╗č▓░┤ÅV¢|▒O▓ņė∙╩Ęā╚ĮŁ²ÅĒ«┘tŻ╗č▓░┤ÅV¢|▒O▓ņė∙╩Ę«ö═┐├Ę┤ŠĪŻ╚fÜvŲ▀─Ļęč├«╝ŠČ¼╝¬╚šŅ}ĪŻĪ▒╚A▒Ē╩»Ņ}┐╠×ķ«öĢrÅV¢|ų°├¹Ģ°«ŗ╝ę└Ķ├±▒Ē╦∙Ģ°ĪŻŲõŅ}┐╠į┌╩Īā╚╔┘ęŖĪŁĪŁ[įö╝Ü]

33Īó▒▒ÄX╦╔╔Į─╣

ĪĪĪĪ▒▒ÄX╦╔╔Į─╣╬╗ė┌šžæc╩ą▒▒ÄX╦╔╔ĮĪŻ1972─ĻŪÕ└ĒĪŻ×ķķLĘĮą╬═┴┐ė─ŠśĪ─╣Ż¼ĘĮŽ“95ĪŃŻ¼┐ėķL8├ūŻ¼īÆ╝s4.7├ūŻ¼╔Ņ6├ūŻ¼╣ūśĪęčąÓŻ¼āH┤µŲ▀Ślē|─ŠŻ¼ę└ąÓ─Š║██E£y┴┐Ż¼śĪķL7├ūŻ¼īÆ4.5├ūŻ¼Ė▀1.3├ūĪŻśĪĄūįOę╗éĆłAą╬č³┐ėŻ¼ā╚ų├ę╗╝■╠šŲ„ĪŻśĪ╔Ž║═śĪŽ┬ėąę╗īė╦ķ╠┐Ż¼ęį▒ŃĘ└│▒ĪŻļSįßŲ„╬’139╝■Ż¼┤¾▓┐Ęų╩ŪŪÓŃ~Ų„Ż¼Ųõ╦¹ėą╠šĪóĮĪóė±Īó╩»Īó┴┴¦Ą╚Ų„ĪŻ┤╦═ŌŻ¼▀Ćėąę╗ą®ŲßŲ„Ż¼Š∙ęčąÓĀĆĪŻ▀@ą®Ų„╬’ųąŻ¼ŪÓŃ~Ų„ėąÕüĪóČ”ĪóÕeŃyŃ~└£Īó╚²ūŃ▒PĪó╠ß┴║ēžĪóĖĮČ·╣cĪó«ŠÄńŖĪóä”Īó├¼ĪóµŚĪóĖ½ĪóÕQĪóńPĪó╣╬ĄČĪó╚╦╩ūų∙ą╬Ų„ĪóŁhĄ╚Ż¼ŲõųąČ”Īó└£Īó╚²ūŃ▒PĪó╠ß┴║ēžŻ¼įņą═├└ė^Ż¼╦∙ĶT’Ś’w°B╝yĪóįŲÜŌ╝yĪóėĀŅ╝yĪó¾┤¾ż╝yĪóĖ`Ū·╝yĄ╚Ż¼ŠĆŚlā×├└Ż¼╝yśėžSĖ╗Ż¼ĶT╣żŠ½╝ÜŻ¼Ųõą╬ųŲĪó╗©╝yČ╝ŅHŠ▀│■Ų„’LĖ±ĪŻįŁ╩╝┤╔Ų„ėąĻ│Īó└ÅĪó║ąŻ¼ŲõųąĻ│’Ś¾„³cĪóŽę╝y║═¢┼╝yŻ¼└ÅĪó║ąėą┐╠äØĘ¹╠¢ĪŻ╠šŲ„ėą╣▐Īó«YĪóųķĄ╚Ż¼╝y’ŚėąĪŁĪŁ[įö╝Ü]

34ĪóūT“»─╣

ĪĪĪĪūT“»─╣╬╗ė┌Ė▀ę¬╩ą╗ž²łµé═·Č┤┤ÕĪŻ╩╝Į©ė┌▒▒╦╬į¬žSŲ▀─ĻŻ©1084─ĻŻ®Ż¼├„ė└śĘČ■╩«ę╗─ĻŻ©1423─ĻŻ®ĪóŪÕ╝╬æcČ■╩«ę╗─ĻŻ©1816─ĻŻ®Īó1999─Ļėąųžą▐ĪŻįō─╣×ķĘ“Ų▐║Žįß─╣Ż¼│╩ķLĘĮą╬Ż¼š╝Ąž├µĘe╝s120ŲĮĘĮ├ūŻ¼Į©ų■├µĘe58.3ŲĮĘĮ├ūĪŻū°¢|▒▒Ž“╬„─ŽŻ¼╠½Ä¤ę╬ą╬Ż¼ŪÓ┤u┬ķ╩»Ų÷ų■ĪŻ─╣╔Ņ5.3├ūŻ¼īÆ11├ūĪŻŅ~╩»×ķ┬ķ╩»Ż¼Ņ~╩»╔ŽĘĮųąčļĄ±╠½Ļ¢Ż¼ų▄ć·Ą±ėą╗čµ╝y’ŚĪŻŅ~╩»Ž┬ėą║┌╔½╩»┐╠ūų─╣▒«Ż¼įŁ─╣▒«▓žė┌ųžą▐║¾ą┬┴óĄ──╣▒«║¾ĪŻ▒«╬─×ķĪ░╦╬ša┘øą╠▓┐╔ąĢ°’@▀h╩└ūµ┐╝“»╬╠ūT╣½ĪóÕ■ųņ╩ŽĘ“╚╦║Ž─╣Ī▒ĪŻ─╣║¾×ķ░ļłAą╬╠½Ä¤ę╬▒│ĀŅĄ─ūoŲ┬ō§═┴ŪÓ┤uē”Ż¼ē”╔Žėą┬ķ╩»ŚlĖ▓╔wĪŻ─╣ū¾ėęā╔▀ģĘųäeĶéŪČ├„ė└śĘĪ░“»╬╠─╣ŃæųŠĪ▒║═ŪÕ╝╬æcĪ░ųžą▐“»╬╠─╣ųŠĪ▒┐╠ūų║┌╔½╩»▒«ĪŻūT“»─╣╩ŪūT“»į°īOūT│»Č╦Ż©╦╬▀M╩┐Īóą╠▓┐╔ąĢ°ūT▓«é}┤╬ūėŻ®ė┌╦╬į¬žSŲ▀─ĻŻ¼╗žĄĮĮŁ╬„Ąż°PÄX▀w─╣ĄĮįōųĘĪŻūT“»╩Ū╦╬┤·ūT╩Ž╚ļ╗ø╩╝ūµŻ¼╩▄Üv┤·ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

35Īó²ł╣½ūµÅR

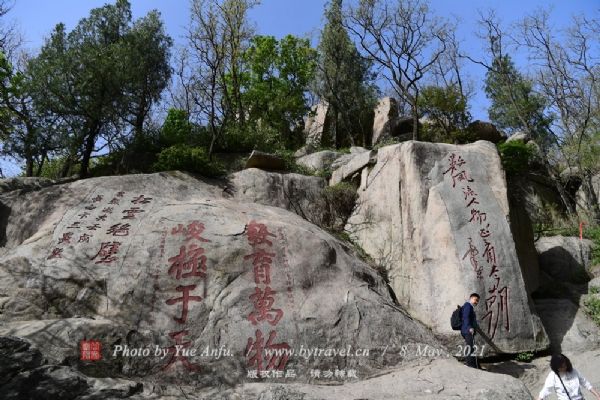

ĪĪĪĪęčėą2000ČÓ─ĻÜv╩ĘĄ─²ł╣½ūµÅRū∙┬õė┌ńŖņ`ž╣ąŃĄ─ĮńŖ╔ĮŻ¼ÅRųą╣®ĘŅĄ─Ī░ūo²ł╔±╩»Ī▒ę“į°ūo╩a▀^Č■╚╦│╔×ķŠ²═§Č°┬ä├¹╠ņŽ┬Ż¼ėąų°Ī░╔±╩»▒ėėėķ_─Ž╗øŻ¼²ł╣½ūo╩a│÷Š²═§Ī▒Ą─├└ūuĪŻ²ł╣½ūµÅRā╚▒Ż┤µų°Å──Ž╦╬Ų┌ķg┴„é„ų┴Į±Ą─Ī░Ū¦─Ļé„╩└²ł║×Ī▒Ż¼²ł║×ė╔Ū░╚╦ę└ō■ęūöĄžį└ĒŻ¼╚┌ģRĄ└ĪóĘĪó╚Õ╚²╝ęš▄└ĒŠÄū½Č°│╔Ż¼ā╚╚▌░³║ŁĪ░ę“Šē╣¹ł¾ĪóĄ└Ą┬Į╠╗»Īó╠ņĄ└ĻÄĻ¢Īó╚╦Ą└╚╩┴xĪ▒Ż¼├┐║×Č╝╠N║Łų°┤¾ūį╚╗¤oŽ▐ņ`ÖCĪŻ²ł╣½ūµÅRėęé╚ėąę╗┐├╔±ŲµĄ─ę÷ŠēśõĪŻę÷ŠēśõęčėąČ■░┘ČÓ─Ļśõ²gŻ¼Ų┌ķgĮøÜv╚²┤╬×─ļyŻ║└ūō¶Īó╗¤²ĪóĄČ┐│Ż¼ā╔śõ╚²┤╬▒╗┤▌ܦŻ¼╚²┤╬Č╝į┌═¼ę╗Ģrķgųž╔·Ż¼╚ńę╗ļpæ┘╚╦░Ń╔·╦└ŽÓļSĪółįžæ▓╗ėÕŻ¼┴ŅĖ„Ąžą┼▒ŖćKćKĘQŲµĪŻ▐rÜv╬Õį┬│§╚²ų┴│§░╦╩Ū²ł╣½ķ_é}ķ_Äņ▓Ķ╣¹╣ØŻ¼Ųõųą░³└©ķ_ĮÄņĪó┼╔├ūĪó┼╔└¹╩ŪĪó│į▓Ķ╣¹Ą╚╗ŅäėŻ¼Č╝╩Ū²ł╣½ūµÅRÄū░┘─Ļé„Įy┴Ģ╦ūĪŻĄžųĘŻ║šžæc╩ąĖ▀ę¬╩ąČ■0╩ĪĄ└śĘÅ─µéęį▒▒ŅÉą═Ż║╦┬ÅRė╬═µĢrķgŻ║Į©ūhĪŁĪŁ[įö╝Ü]

36Īó°BĄ®╔Į─╣

ĪĪĪĪ°BĄ®╔Į─╣╬╗ė┌╦─Ģ■╩ą┤¾═·▐rł÷╬─Ą┬ŹÅ°BĄ░╔ĮŲ┬─_ĪŻįō─╣ė┌1973─Ļ7į┬░l¼FŻ¼═¼─Ļ8į┬░lŠ“ŪÕ└ĒŻ¼×ķę╗ū∙═┴┐ė─ŠśĪ─╣Ż¼─ŠśĪęčąÓĪŻ─╣ĘųŪ░║¾╩ęŻ¼Ū░╩ę¤oŲ„╬’Ż¼║¾╩ę│÷═┴ėąŪÓŃ~Č”Īó▒BĪóĶIĪóĖĻĪó├¼ĪóńģĪóĶÅĪóńPĪóµŚĪóĖ½ĪóńüĪó¾·ĄČĪóŽ„Īó╚╦╩ūų∙ą╬Ų„Ą╚╣▓59╝■Ż¼╠š╣▐1╝■ĪóĄZ╩»3╝■ĪŻ─Ļ┤·×ķæć°įńŲ┌╗“┬į═ĒĪŻ▀@┼·ŪÓŃ~Ų„▒Ż┤µ▌^║├Ż¼▒Ē├µėąŪÓŠG╗“─½ŠG╔½Ą─č§╗»īėŻ¼╔§╣Ō╗¼ĪŻ3╝■Č”═Ō▓┐Š∙▓╝ØM¤¤ņŲĪŻ▒Bėą½FŅ^ą╬÷╠╝░õāŻ¼ėą╔wŻ¼╔w┼cõāų«ķgėąµ£ŚlŽÓ▀BŻ¼ų▄╔ĒėąŠT╝yĪó└K╝y║═└ū╝yĄ╚╝y’ŚŻ¼įņą═Š½├└ĪŻŲõ╦¹ŪÓŃ~Ų„ę▓ČÓėąŅÉ╦Ų╝y’ŚĪŻ├¼ĪóĖ½▀ĆėąĪ░═§Ī▒ūųą╬łD░ĖĪŻ░┤ĘNŅÉė├═Šģ^ĘųŻ¼┐╔Ęų┤Čų¾Ų„Īó╚▌Ų„ĪóśĘŲ„Īó▒°Ų„Īó╣żŠ▀║═╚╦╩ūų∙ą╬Ų„Ą╚┴∙ŅÉĪŻŲõųą4╝■╚╦╩ūų∙ą╬Ų„ĮįĘų╚╦╩ū║═Ų„¾wā╔Č╬Ż¼╔ŽČ╬╚ń╚╦Ą─ąžęį╔Ž▓┐ĘųŻ¼Ž┬Č╬×ķķLĘĮą╬ų∙¾wĪŻ╚╦Ņ^’BĒö▌^īÆŻ¼ā╔łAČ·Ż¼č█┐¶╔ŅŽ▌ėąŠ”Ż¼┐s╚∙Ż¼╬Ū▓┐═╣│÷ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

37ĪóČ╦╩»└Ž┐ėČ┤▀zųĘ

ĪĪĪĪČ╦╩»└Ž┐ėČ┤▀zųĘ╬╗ė┌Ė▀ę¬╩ąĮČ╔µé│Ä┐ė┤ÕŻ¼╩╝ĶÅė┌╠Ų╬õĄ┬į¬─ĻŻ©618─ĻŻ®Ż¼Üv┤·ėąķ_▓╔ĪŻę“─Ļ┤·Š├▀hŻ¼╣╩ĘQ└Ž┐ėĪŻėųĘQ╦«ÄrŻ¼ŪÕ┐Ą╬§║¾ėųĘQ╗╩ÄrĪŻČ┤ā╚įŁėą’w╩¾Č┤Īó¢|Č┤Īóš²Č┤ĪóČ┤ūąĪó┤¾╬„Č┤Īó╦«ÜwČ┤Ą╚Č┤č©Ż¼¼F┤µ┤¾╬„Č┤║═╦«ÜwČ┤2éĆ▓╔╩»╣żū„├µĪŻČ┤ā╚╩»Ą└╩Ū螊ÅāAą▒│Ä╩»īėĶÅ▀MŻ¼ą╬│╔ę╗éĆŲĘ³Ū·š█ĪóČÓūāĄ─ąĪą═┐ėĄ└Ż¼╩»Ą└Ė▀0.7├ūų┴0.9├ūĪŻ└Ž┐ėČ┤▓╔╩»╣żū„├µČ╝į┌╬„ĮŁš²│Ż╦«╬╗ų«Ž┬Ż¼╔§ų┴Ą═ė┌╬„ĮŁ║ė┤▓ĪŻ┤¾╬„Č┤╚½ķL╝s135├ūŻ¼Č┤┐┌┼cČ┤ĄūĖ▀▓Ņ×ķ25.5├ūŻ╗╦«ÜwČ┤╚½ķL╝s120├ūŻ¼Č┤┐┌┼cČ┤ĄūĖ▀▓Ņ╝s20├ūĪŻČ╦╩»└Ž┐ėČ┤▀zųĘ╦∙«a│Ä╩»╩»┘|╝Ü─üŻ¼ŗ╔─█łįīŹŻ¼│╩ūŽ╦{╔½Ä¦ŪÓ╔½ĪŻ╩»ŲĘ╗©╝yžSĖ╗Ż¼ėą¶~─Xā÷ĪóĮČ╚~░ūĪóŪÓ╗©Īó╗▐ÓĪó¶õ┤õĪó·p°üč█ĪóĮŃyŠĆĪó▒∙╝yĄ╚╩»ŲĘŻ¼Ž┬─½Īó░l─½┐ņŻ¼×ķ▒ŖČ┤ų«╣┌Ż¼▒╗ęĢ×ķĪ░│Äųąų┴īÜĪ▒ĪŻŪÕ─®ķ_╩╝═Ż▓╔Į³░┘─ĻĪŻ1972─Ļųžą┬ķ_▓╔ĪŻ2000─ĻĘŌ┐ėų┴ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

38Īó┴_╔│Är▀zųĘ

ĪĪĪĪ┴_╔│Är▀zųĘ╬╗ė┌ĘŌķ_┐h║ėā║┐┌µéÅR▀ģ┤Õ║¾╔ĮŻ¼Č┤┐┌│»╬„▒▒Ż¼ŠÓĄž├µ2├ūĪŻ─Ļ┤·×ķ┼f╩»Ų„Ģr┤·ųąŲ┌ų┴═ĒŲ┌ĪŻ1978─Ļ8į┬░l¼FŻ¼1991Ī½1993─Ļ2┤╬░lŠ“ĪŻ▀zųĘĄ┌Č■īė│÷═┴ę╗├Č╚╦č└²X╗»╩»Ż¼ī┘═ĒŲ┌ųŪ╚╦Ż╗24╝■┤“ō¶╩»ųŲŲĘŻ¼įŁ┴Ž×ķ░▓╔ĮÄrŻ¼Ų„╔Ēėąć¦²XŅÉäė╬’┐ąę¦║██EŻ¼Ų„ŅÉėą╣╬Ž„Ų„┼c╩»Ų¼Ż╗ėą╔┘┴┐äė╬’╗»╩»Ż¼ĮøŌÖŽĄĘ©£yČ©Ż¼─Ļ┤·×ķŠÓĮ±2.24╚f─ĻĪ└0.16╚f─ĻĪŻĄ┌╚²īė│÷═┴7╝■Ą[╩»┤“ō¶╩»ųŲŲĘŻ¼įŁ┴Ž×ķ╩»ėó╝Ü╔░ÄrŻ¼Ų„ŅÉėą┐│įęŲ„Ż╗ę▓ėą╔┘┴┐äė╬’╗»╩»Ż¼ĮøŌÖŽĄĘ©£yČ©Ż¼─Ļ┤·×ķŠÓĮ±4.8╚f─ĻĪ└0.5╚f─ĻĪŻĄ┌╦─īė│÷═┴3├Č╚╦č└²X╗»╩»Ż¼ī┘įńŲ┌ųŪ╚╦Ż╗▀ĆėąžSĖ╗Ą─äė╬’╗»╩»Ż¼ĮøŌÖŽĄĘ©£yČ©Ż¼─Ļ┤·×ķŠÓĮ±7.9╚f─ĻĪ└1.5╚f─ĻĪŻ┴_╔│Är▀zųĘĄ─äė╬’╗»╩»╣▓ėą8─┐44éĆĘNī┘ĪŻ┴_╔│Är▀zųĘ╠Ņča┴╦ÅV¢|Ąžģ^ŠÓĮ±10╚f─Ļų┴2╚f─Ļų«ķg┼f╩»Ų„Ģr┤·╬─╗»Ą─┐š░ūŻ¼═¼Ģr×ķ蹊┐▀@ę╗Ąžģ^ųŪ╚╦¾w┘|ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

ĪĪĪĪĖ▀ę¬÷ŚŅ^┤Õ╩ū┼·╣▓«a³håTą¹╩─┼fųĘ╬╗ė┌╗ŅĄ└µé÷ŚŅ^┤Õ─Ž├µĄ─▀zĮøĢ°Ę┐ĪŻįōĮ©ų■╩╝Į©ė┌ŪÕ─®─ĻķgŻ¼╔Ņ9.28├ūŻ¼īÆ9.96├ūŻ¼ū∙▒▒Ž“─ŽĪŻ1998─ĻųžĮ©ĪŻ1946─Ļ6į┬Ż¼³hŅIī¦Ą─ųąģ^┐vĻĀ▓┐ĘųĖ╔▓┐ĘŅ├³ļS¢|ĮŁ┐vĻĀ▒▒│ĘĪŻ×ķ▀mæ¬ą┬ą╬ä▌░lš╣Ą─ąĶ꬯¼ųą╣▓ÅV¢|ģ^³h╬»øQČ©Ż¼▒▒│Ę║¾³h╬»ųŲĖ─×ķ╠ž┼╔åTųŲĪŻė╔ųxäōĪóų▄╠ņąą╚╬ųąģ^³hĄ─š²Ė▒╠ž┼╔åTĪŻ═¼─Ļ7į┬ķgŻ¼ųxäōĪóų▄╠ņąą┼cĖ▀ę¬÷ŚŅ^┤ÕĄ─╣▓«a³håT╬ķą┬╚ĪĄ├┬ōŽĄŻ¼▓óųĖ╩Š╦¹į┌įō┤Õ└¹ė├▐kĪ░Ģ°ł¾ķåė[╩ęĪ▒ĪóĪ░╬õąg^Ī▒ĪóĪ░ŪÓ─ĻīW┴Ģ░ÓĪ▒Ą╚ą╬╩ĮŻ¼Ž“ŪÓ─Ļ╣Ó▌öĖ’├³╦╝ŽļĪŻ12į┬Ż¼Įø╔Ž╝ē³hĮM┐Ś┼·£╩Ż¼╬ķą┬╬³╩š▀M▓ĮŪÓ─Ļ╬ķÅŖĪó╬ķūėŠdā╔╚╦╚ļ³hŻ¼▓ó│╔┴óųą╣▓░ĮŅ^┤Õų¦▓┐Ż¼ė╔╬ķą┬╚╬ų¦▓┐Ģ°ėøĪŻ▀@╩ŪĮŌĘ┼æĀÄĢrŲ┌Ė▀ę¬ūŅįńĮ©┴óĄ─³hų¦▓┐ĪŻ-åTą¹╩─āx╩ĮŠ═į┌÷ŚŅ^┤Õ▀zĮøĢ°Ę┐ā╚┼eąąĪŻ┤╦║¾Ż¼ę¬─ŽĄžģ^³hĮM┐Ś╚šęµēč┤¾Ż¼Ė’├³╗ŅäėĘČć·▒ķ╝░Ė▀ę¬ĪŻ2005─Ļ8į┬ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

40Īóč”┴∙╣╩Šė

ĪĪĪĪč”┴∙╣╩Šė╬╗ė┌ÅV¢|╩Īšžæc╩ąÅVīÄ┐h╠Č▓╝µé╔ńŹÅ┤ÕĪŻ╩╝Į©ė┌ŪÕ─®ĪŻ20╩└╝o20─Ļ┤·▒╗ö│╚╦Ę┘ܦę─×ķŲĮĄžŻ¼ų┴1970─Ļ┤·ųžĮ©ĪŻū°¢|Ž“╬„ĪŻ╚²ķgā╔└╚Ż¼├µķ¤11.15├ūŻ¼▀M╔Ņ7.75├ūŻ¼Į©ų■š╝Ąž├µĘe86ŲĮĘĮ├ūĪŻ┤u─ŠĮYśŗŻ¼æę╔ĮĒöĪŻč”┴∙(1887─ĻĪ¬1930─Ļ)Ż¼╠Č▓╝µé┤¾▌ó┤Õ╚╦Ż¼╩Ū▀M╚ļųą╣▓ųąčļŅIī¦ÖCśŗĄ─╬„ĮŁ╝«Ą┌ę╗╚╦ĪŻ1924─Ļ4į┬Ż¼╚╬╔ńŹÅÓl▐rĢ■Ģ■ķLĪŻ1925─ĻŻ¼╝ė╚ļųąć°╣▓«a³hĪŻ═¼─Ļ4į┬Ż¼╚╬┐hČ■ī├▐rĢ■╬»åTķLĪŻ1927─Ļ4į┬27╚šų┴5į┬10╚šŻ¼ĄĮ╬õØh│÷Ž»ųąć°╣▓«a³hĄ┌╬Õ┤╬╚½ć°┤·▒Ē┤¾Ģ■Ż¼▓ó┼c├½Ø╔¢|Ą╚14╚╦▒╗▀x×ķųą╣▓Ą┌╬Õī├ųąčļ║“ča╬»åTĪŻ1928─Ļ2į┬25╚šŻ¼ÅVīÄ┼eąą┬▌ŹÅ▒®-äė-Ż¼│╔┴ó┴╦ÅVīÄ┐h╠KŠS░Żš■Ė«Ż¼╦¹╚╬ÅVīÄ┐h╠KŠS░Żš■Ė«╬»åTĪŻ┬▌ŹÅŲ┴x╩¦öĪ║¾Ż¼▐DĄĮŽŃĖ█Ą╚Ąž└^└mÅ─╩┬Ė’├³╗ŅäėĪŻ1930─Ļį┌ŽŃĖ█▒╗▓Č║¾į┌ÅVų▌Ā▐╔³ĪŻč”┴∙╣╩Šėī”ķ_š╣╩▄ć°ĪŁĪŁ[įö╝Ü]