ųą╔Į╩ą╬─╬’╣┼█EĮķĮB

ÅV¢|╩Ī ųą╔Į╩ą╬─╬’╣┼█E ųą╔Į╩ą├¹╚╦╣╩Šė 4AŠ░ģ^ ųą╔Į╩ą╩«┤¾Š░³c ųą╔Į╩ą╩«┤¾├Ō┘MŠ░³c ╚½▓┐ ųą╔Į╩ą╠ž«a ųą╔Į╩ą├└╩│ ųą╔Į╩ąĄž├¹ŠW ųą╔Į╩ą├¹╚╦ [ęŲäė░µ]

1ĪóīOųą╔Į╣╩└’┬├ė╬ģ^ AAAAA

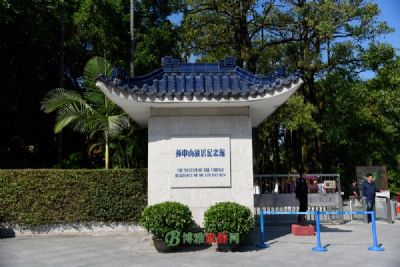

ĪĪĪĪīOųą╔Į╣╩└’┬├ė╬ģ^╬╗ė┌ÅV¢|╩Īųą╔Į╩ą─Ž└╩µé┤õ║Ó┤ÕŻ¼┬├ė╬ģ^┐é├µĘe▀_3.15ŲĮĘĮ╣½└’Ż¼░³└©īOųą╔Į╣╩Šė╝o─Ņ^Īó┤õ║Ó╣┼┤ÕĪóųą╔Į│ŪĪóą┴║źĖ’├³╝o─Ņ╣½ł@Īó└ńŅ^╝Ō╔Į╬ÕéĆ║╦ą─Š░ģ^Ż¼╚½ĘĮ╬╗│╩¼F┴╦īOųą╔ĮĄ─│÷╔·║═│╔ķLŁhŠ│ĪóĖ’├³╗Ņäė╝░ŽÓĻPÜv╩Ę▀z█EĪŻ×ķ╠ß╔²īOųą╔Į╣╩└’┬├ė╬ģ^š¹¾w╦«ŲĮŻ¼äōĮ©│╔ć°╝ę5A╝ē┬├ė╬Š░ģ^Ż¼┬├ė╬ģ^╣▓═Č╚ļ3.5ā|į¬ī”╠mŽ¬║ė▀Mąąš¹ų╬║═┬├ė╬╣½╣▓įO╩®Ą─Į©įOŻ¼─┐Ū░░³└©┤õ║Ó┤¾Ą└ā╔é╚Ą─š¹’ŚĪó═Ż▄ćł÷Ą╚į┌ā╚Ą─╗∙ĄAįO╩®ų„¾w╣ż│╠ęčĮø═Ļ│╔ĪŻųą╔Į╩ą┬├ė╬Šųžōž¤╚╦ĮķĮBŻ¼Š░ģ^äō5A╣żū„ęč═©▀^┴╦│§ÖzŻ¼Ī░ć°ÖzĪ▒ėą═¹į┌10į┬ĄūĄĮ11į┬│§Ų┌ķg▀MąąĪŻŠ░ģ^│²┴╦ėąįO╩®Ą─Ė─įņų«═ŌŻ¼▀Ćīó┤“įņĘ■䚊░ģ^Īóė╬┐═Īó╔╠æ¶Ą─ųŪ╗█┬├ė╬ŽĄĮyŻ¼░³└©Š░ģ^╣▄└ĒŲĮ┼_ĪóĀIõNŲĮ┼_║═ķT涊WšŠŻ¼═©▀^ČÓŲĮ┼_Į©įO╠ßĖ▀Š░ģ^┬├ė╬śI䚥─ŠC║Ž╣▄└Ē║═▀\ĀI╦«ŲĮŻ¼äōĮ©ā×┘|Ą─┬├ė╬╔·æBŁhŠ│ĪŻ2016─Ļ10į┬Ż¼ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

2Īóųą╔Į╬„╔Į╦┬

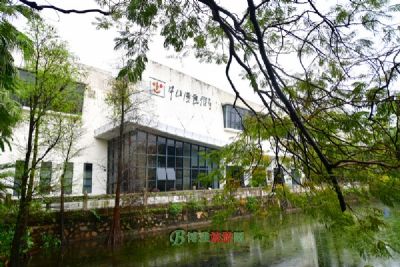

ĪĪĪĪųą╔Į╬„╔Į╦┬╬╗ė┌ÅV¢|╩Īųą╔Į│Ūģ^╬„╔Į╣½ł@ā╚Ż¼įŁ├¹╚╩ē█ČU┴ųŻ¼ėųĘQ╚╩ē█╦┬ĪŻę▓ĘQ╬õĘÕ║═Ą┌ę╗ĘÕĪŻ╩╝Į©ņČ├„│»╝╬ŠĖ─ĻķgŻ¼╩ŪūxĢ°╚╦Ž▓Š█ų«ĄžĪŻŠÓĮ±ęčėŌ╦─░┘ČÓ─ĻĪŻįō╦┬╩╣ė├═┴Ąž├µĘe1671.85ŲĮĘĮ├ūŻ¼Į©ų■├µĘe1363.46ŲĮĘĮ├ūĪŻ╬„╔Į╦┬ū°▒▒Ž“─ŽŻ¼╔Ņ╚²▀MŻ¼ė▓╔Į╩ĮĒöŻ¼╠¦┴║╩Į─Š╝▄śŗĪŻŪ░▀Mā╔▀ģėąÄ¹Ę┐Ż¼╠ņŠ«ā╔┼įā╔└╚Š∙×ķŠĒ┼’ĒöŻ¼║¾▀Mā╔▀ģėąŲ½ĄŅŻ¼╚²▀M╩Ū╦«─Ó╝t┤uĮYśŗĄ─Č■īėśŪĘ┐Ż¼Ąūīė×ķ╔«╔߯¼╔Žīė▓žĮøĪŻ╬„╔Į╦┬╬õĘÕŁhŠ│ā×├└Ż¼ė╬╚╦▓╗╔┘Ż¼├┐ĘĻĘšQĪó│§ę╗Īó╩«╬ÕĄ╚╣Ø╚šŻ¼╔ŽŽŃČYĘĄ─ą┼▒Ŗ▌^ČÓŻ¼╦┬ā╚ŽŃ╗Č”╩óĪŻĮŌĘ┼│§Ż¼╬„╔Į╦┬╚įėą╔«╚╦╔ŽŽŃČYĘū÷Ę©╩┬ĪŻ╔Ž╩└╝o50─Ļ┤·ų┴70─Ļ┤·0Ų┌ķgŻ¼ū┌Į╠ą┼č÷▒╗«öū„ĘŌĮ©ų„┴xĪó┘Y▒Šų„┴xĪóą▐š²ų„┴x┼·ČĘŻ¼╦┬į║Ōų╠├▒╗š╝ė├ĪŻ1987─ĻŻ¼š■Ė«┬õīŹū┌Į╠š■▓▀Ż¼▀wū▀š╝ė├å╬╬╗Ż¼īó╬„╔Į╦┬Üw▀ĆŻ¼╗ųÅ═×ķĘĮ╠╗Ņäėł÷╦∙ĪŻ1988─Ļ10į┬5╚šŻ¼╬„╔Į╦┬š²╩ĮĪŁĪŁ[įö╝Ü]

3ĪóīOųą╔Į╣╩Šė╝o─Ņ^

ĪĪĪĪīOųą╔Į╣╩Šė╝o─Ņ^╬╗ė┌ÅV¢|╩Īųą╔Į╩ą┤õ║Ó┤ÕŻ¼╩Ūęį┤õ║Ó┤ÕīOųą╔Į╣╩Šė×ķų„¾wĄ─╝o─Ņąį▓®╬’^Ż¼Į©┴óė┌1956─Ļ11į┬Ż¼Ųõų„¾wĻÉ┴ąėąīOųą╔Į╣╩ŠėĪóīOųą╔Į╔·ŲĮ╩┬█Eš╣ė[║═┤õ║Ó├±Šėš╣ė[Ą╚ĪŻįō^ąąš■ļ`ī┘ųą╔Į╩ą╬─╗»ÅVļŖą┬┬ä│÷░µŠųĪŻ2008─Ļ5į┬Ż¼▒╗ć°╝ę╬─╬’Šų╣½▓╝×ķ╩ū┼·ć°╝ęę╗╝ē▓®╬’^ĪŻīOųą╔Į╣╩Šė╩Ūųą╔Į╩ą╬©ę╗Ą─╚½ć°ųž³c╬─╬’▒Żūoå╬╬╗Ż¼╦³╬╗ė┌─Ž└╩µé┤õ║Ó┤ÕŻ¼ū∙¢|▒▒Ž“╬„─ŽŻ¼š╝Ąž├µĘe500ŲĮĘĮ├ūŻ¼Į©ų■├µĘe340ŲĮĘĮ├ūŻ¼╩ŪīOųą╔ĮķLąųīO├╝ė┌1892─ĻÅ─╠┤ŽŃ╔ĮģR┐Ņ╗žüĒė╔īOųą╔Įų„│ųĮ©│╔Ą─ĪŻīOųą╔Į╣╩Šė╩Ūę╗┤▒┤u─ŠĮYśŗĪóųą╬„ĮY║ŽĄ─ā╔īėśŪĘ┐Ż¼▓óįOėąę╗Ą└ć·ē”Łh└@ų°═źį║ĪŻć·ē”š²ķT═Ō─Žé╚ėąĪ░╚½ć°ųž³c╬─╬’▒Żūoå╬╬╗īOųą╔Į╣╩ŠėĪ▒╩»┐╠┼ŲžęĪŻ╣╩Šėš²ķT─Žé╚ėą╦╬æc²g╩ųĢ°Ą─Ī░īOųą╔Į╣╩ŠėĪ▒─Š┐╠┼ŲžęĪŻīOųą╔Į╣╩Šė═Ō▒ĒĘ┬šš╬„ĘĮĮ©ų■ĪŻśŪĘ┐╔ŽīėĖ„ėąŲ▀éƶ„╝t╔½čb’ŚąįĄ─╣░ķTĪŻ╬▌ķ▄š²ųąĪŁĪŁ[įö╝Ü]

ĪĪĪĪ╩»ÄX╔Į║Ż╬g▀zųĘ╬╗ė┌ųą╔Į╩ą³SŲįµé╬„├µ╝ŌĘÕ╔Į▒▒Č╬╩»ÄX╔Į¢|├µ╔Į─_Ż©¢|┐ė┤¾ī∙╔Į─_Ż®ę╗ĦŻ¼š╝ĄžĘČć·2500«ĆĪŻ╦³▓╗āH╩ŪÅV¢|čž║ŻŲ∙Į±×ķų╣╦∙░l¼FęÄ─ŻūŅ┤¾Ą─║Ż╬g▀zųĘŻ¼Č°Ūę╩ŪÅV¢|×ķöĄ▓╗ČÓĄ─▒Ż┤µ═Ļš¹Ą─║Ż╬g▀zųĘų«ę╗Ż¼ī┘5000─ĻŪ░ĄžÜżūā╗»Č°ą╬│╔Ą─╣┼║ŻĄž├▓Ż¼ī┘░ūłū╝o╝t╔░ÄrĄ[╩»Ąž┘|Ż¼Ųõ║Ż╬gČ┤Īó║Ż╬gč┬Īó║Ż╬gŲĮ┼_Ą╚į┌ųķĮŁ╚²ĮŪų▐¼F┤µ║Ż╬g▀zųĘųąŻ¼╩ŪūŅ═Ļš¹Ą─Ąž┘|ś╦▒ŠŻ¼ėąų°ĘŪ│Ż¬Ü╠žĄ─┐ŲīWārųĄ║═├└īWārųĄĪŻ³SŲį║Ż╬g▀zųĘĮęķ_┴╦³SŲįū„×ķÅV¢|╦─┤¾╣┼║Żµéų«ę╗Ż¼ÄūŪ¦─Ļ£µ║Ż╔Ż╠’Ą─╔±├ž├µ╝åĪŻō■ųąć°┐ŲīWį║ÅV¢|Ąž└Ē蹊┐╦∙ęč╣╩ųą╔Į╝«Ąž└ĒīŻ╝ę║╬┤¾š┬Ą╚┐╝ūCŻ¼įō▀zųĘ╩Ūųą╔ĮŠ│ā╚╔ą┤µČ■╠Ä║Ż╬g▀zųĘų«ę╗ĪŻ─┐Ū░įō║Ż╬g▀zųĘš╝ĄžĘČć·2500«ĆŻ©╝s16750ŲĮĘĮ├ūŻ®Ż¼║Ż░╬×ķ29.4├ūŻ¼ė╔ė┌ķLŲ┌Ą─║ŻŪų║Ż╬gŻ¼ą╬│╔ČÓ╠ÄÄrČ┤Ż¼┬Ń┬ČĄ─╔ĮÄrą╬│╔║ė┬č╩»×ķų„Ą─Ärīė║═╔Į¾wŲµė^Ż¼╔Į─_ėąę╗Š▐┤¾ÄrĪŁĪŁ[įö╝Ü]

5Īóųą╔Įł¾Č„ČU╦┬

ĪĪĪĪł¾Č„ČU╦┬Ż¼įŁ├¹ė^ę¶ÅRŻ¼╬╗ė┌║∙╠JŹÅ╔Į┬┤Ż¼³SŲįµéė^Ž╔┬Ę1╠¢Ż¼įŁ├¹ė^ę¶ÅRŻ¼╩╝Į©ė┌ŪÕ┐Ą╬§Č■╩«╚²─ĻŻ©ŠÓĮ±╝s320─ĻŻ®Ż¼š╝Ąž6670ŲĮĘĮ├ūŻ¼Į©ų■├µĘe3500ŲĮĘĮ├ūĪŻ1988─Ļ║═1995─Ļųžą▐ĪŻ1999─Ļ╩ąš■Ė«┬õīŹū┌Į╠š■▓▀ė╔ū┌Į╠ŠųĮė╣▄Ż¼Ė─├¹Ī░ł¾Č„ČU╦┬Ī▒ĪŻ2001─ĻĮø╩Ī╩ąš■Ė«┼·£╩ī”═Ōķ_Ę┼Ż¼│╔×ķųą╔Į╩ąųžę¬Ą─ū┌Į╠ł÷╦∙Ż¼╦┬ā╚ĮK─ĻŽŃ╗Č”╩óĪŻ2003─ĻĮøöUĮ©║═ųžą▐Ż¼╔ĮķTĪó╠ņ═§ĄŅĪó┤¾ą█īÜĄŅĪóė^궥ŅĪó╦ÄĤ═żĪó²S╠├Īó┐═╠├Īó┤╚Ø·įĘĄ╚Š½├└Ą─Į©ų■įOėŗ┼cł@┴ųŠ░╔½£å╚╗ę╗¾wŻ¼Ūfć└Ąõč┼Ż¼╩Ūųą╔Įė^╣Ō┬├ė╬ų«Š░³cŻ¼ė╬┐═Įj└[▓╗Į^ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü]

ĪĪĪĪ▓Ķ¢|ĻÉ╩Žū┌ņ¶╚║╬╗ė┌ųą╔Į╩ą─Ž└╩µé▓Ķ¢|┤ÕĪŻō■ĪČĻÉ╩ŽūÕūVĪĘŪÕŪ¼┬ĪČ■╩«ę╗─ĻŻ©1756─ĻŻ®╩ų│Ł▒Šėø▌dŻ║▓Ķ¢|ĻÉ╩Ž╩╝ūµą■▒ŻŻ¼├¹╔ąųŠŻ¼╠¢žæ┴∙└’ĪŻį¬┤·ų┴ų╬Č■─ĻŻ©1322─ĻŻ®│÷╔·Ż¼├„║ķ╬õ╩«─ĻŻ©1377─ĻŻ®ūõĪŻ▒▒╦╬Å─ķ}─Ž▀wßŃų┴╬─ĒśÓlŽŃ╔ĮŻ©«öĢrŽŃ╔Į╔ą╬┤ķ_┐hŻ¼ī┘¢|▌Ė╬─ĒśÓlŻ®▓Ķł@ų«¢|Č©ŠėĪŻ├„│§Į©ėąĪ░└’╚╩ūµ╝ęÅRĪ▒ĪŻ├„┤·ųąŲ┌╩╝Į©ĻÉ╩Žū┌ņ¶ĪŻŪÕĒśų╬Š┼─ĻŻ©1652─ĻŻ®║Ż▒I▀M┤Õōī┬ėŻ¼¤²Ü¦ū┌ņ¶ĪŻų┴┐Ą╬§Ų▀─ĻŻ©1668─ĻŻ®ųžĮ©ĪŻų«║¾Ļæ└mį┌Ųõé╚Į©ėąžĢ╚²ĻÉ╣½ņ¶Īóā¶Ž¬ĻÉ╣½ņ¶Īó¾▐Ž¬ĻÉ╣½ņ¶Ą╚ū┌ņ¶ĪŻĻÉ╩Žū┌ņ¶ÜvĮøė║š²ĪóŪ¼┬ĪĪó╝╬æc─ĻķgČÓ┤╬ųžą▐ĪŻ¼F×ķĄ└╣Ō─Ļķgųžą▐║¾Ą─ņ¶į║Ż¼▒Ż┴¶ų°├„─®ŪÕ│§Ą─Į©ų■╦ćągĪŻįōū┌ņ¶┼cžĢ╚²ĻÉ╣½ņ¶Īóā¶Ž¬ĻÉ╣½ņ¶Ą╚┬ō│╔ę╗Ų¼Ż¼▀BŲ¼╚²ū∙Ż¼Š∙×ķė▓╔Į╩Į²ł┤¼╝╣┤u─ŠĮYśŗŻ¼│╔×ķę╗éĆĻÉ╩Žū┌ņ¶╚║ĪŻĻÉ╩Žū┌ņ¶Į©ų■╚║š╝Ąž├µĘe╝s2500ŲĮĘĮ├ūŻ¼Į©ų■├µĘe╝s1500ŲĮĘĮĪŁĪŁ[įö╝Ü]

7Īóę▌Ž╔║■╣½ł@

ĪĪĪĪę▌Ž╔║■╣½ł@╬╗ė┌ųą╔Į╩ą╩»ß¬ģ^Ę▒╚AĄ─ųąą─╔╠śIĄžÄ¦Ż¼╣½ł@¢|ÓÅ║■×I┬ĘŻ¼─Žęą¤¤Čš╔ĮĪŻ╣½ł@Ą─Ū░╔Ē╩Ūę╗Ų¼▐r╠’║═╦«╠┴ĪŻ1959─ĻŻ¼ė╔ųą╔Į«öĄžĄ─Ė╔▓┐╚║▒Ŗ┴xäšä┌äėķ_═┌Č°│╔Ż¼╦∙ęįėų▒╗ĘQ×ķĪ░╚╦╣ż║■╣½ł@Ī▒ĪŻ1988─ĻŻ¼╩ąš■Ė«═Č┘YĮ³300╚fį¬ī”╣½ł@▀Mąą┴╦ŽÓæ¬Ą─š{š¹║═Ė─įņŻ¼×ķ┴╦╝o─Ņę╗┤·éź╚╦īOųą╔ĮŻ¼Š═░čĪ░╚╦╣ż║■╣½ł@Ī▒Ė³├¹×ķę▌Ž╔║■╣½ł@ĪŻę▌Ž╔║■╣½ł@Ą─ą╬│╔ėąę╗éĆ░lš╣▀^│╠ĪŻ╬¶╚šŻ¼åTĘÕ┤ÕĖ¹Ąž┼c┤¾Čš┤ÕĖ¹ĄžĮ╗Įń╠Äį°ū÷▀^Ė╔▓┐ąĪ▐rł÷ĪŻ1959─ĻĘ┤ėęāAš■ų╬▀\äėųąŻ¼┐hµéĖ╔▓┐═Ē╔ŽĖŃ▀\äėŻ¼░ū╠ņä┌äėĪŻ╔Ž╝ēŽ“åTĘÕš„Ąž300«ĆŻ¼Ė╔▓┐ĘųČ╬░┤╩®╣żåTųĖī¦═┌─Ó╚²Īó╦─├ū╔ŅŻ¼ė╔ė┌ĄūīėŽ¢ÜżČÓŻ¼ĖŅé¹╩ų─_╦┘Č╚┬²Ż¼╩»ß¬ÅSŲ¾┬Ü╣ż║═┐hī┘±v߬å╬╬╗╚╦åTę▓ėąĘų┼╔╚╬äšĪŻĮø▀^Ŗ^æŻ¼ĮKė┌═┌┴╦160«Ć║■Ż¼╗∙├µĘN┴╦śõŻ¼ę▓Į©┴╦ę╗ą®▀B║■ąĪś“║═ąĪ═żŻ¼├¹ĘQĮąū÷╚╦╣ż║■Ż¼ļ`ī┘ł@┴ų╣▄└Ē╠ÄŻ¼«öĢrŻ¼░┤160«Ć╦«ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

8Īó╝»ęµ╦┬

ĪĪĪĪ╝»ęµ╦┬╬╗ė┌ųą╔Į╩ą─Ž└╩µéč┬┐┌┤ÕŻ¼įŁ├¹┤¾×│╣┼ÅRŻ¼ō■é„ŠÓĮ±ęčėą800ČÓ─ĻĄ─Üv╩ĘŻ¼ėą╬─ūųėø▌dųžĮ©ė┌Ą└╣Ō╦──ĻĪŻįō╦┬╦C▌═ĘĪóĄ└Īó╚Õ╬─╗»Ż¼╩Ūųą╔ĮĄžģ^▌^ėą╠ž╔½Ą─ÅRėŅŻ¼į┌ÅV┤¾ą┼▒Ŗ║═║Żā╚═ŌÓlėHųąėą▌^┤¾ė░ĒæŻ¼╩Ūųą╔Į╩ąĄ─ųž³cū┌Į╠┬├ė╬ä┘ĄžĪŻ╝»ęµ╦┬ė╔─Ž└╩µéč┬┐┌┤Õ├±ķgÅRėŅ╚║ĮM│╔Ż¼╣▓ėą11ķgĪŻūŅįńĄ─╩Ū1924─ĻĮ©Ą─┤¾×│╣┼ÅRŻ¼╝s15ŲĮĘĮ├ūŻ¼ā╚įOėą╠ņ║¾╩ź─ĖŻ¼╔Ž╩└╝o90─Ļ┤·║¾Ż¼Ļæ└mėų┼dĮ©ėą┤¾═§ĄŅĪó’wüĒČUį║Īó─Ž║Ż┤╚║ĮĪóąŪŠ²Ė«Īó╠ņ║¾īmĪó¼Äņ`Č┤Ė«Ż©ā╚įO░╦Ž╔Ž±Ż®Ą╚ÅRėŅŻ¼śŗ│╔ę╗éĆĮ©ų■╚║ĪŻ├┐ĘĻ╩źšQĪó│§ę╗Īó╩«╬ÕŻ¼▓╗╔┘╚║▒ŖŪ░═∙╔ŽŽŃŲĒĖŻĪŻ╝»ęµ╦┬ā╚ėą500ūš┴─Š┘NĮ┴_ØhŻ¼├┐éĆ╔±æB▓╗═¼Ż¼Ķ“Ķ“╚ń╔·Ż¼╬³ę²▓╗╔┘łFėčģó░▌ĪŻįō╦┬ÅR╚║į┌║Żā╚═ŌÓlėHųą║▄ėąė░ĒæĪŻ2011─ĻŻ¼įŁ╚½ć°š■ģf│Ż╬»Īó░─ķTģŪĖŻ╝»łFČŁ╩┬Šųų„Ž»ģŪĖŻŠ═ŠĶ┘ø1ā|ČÓį¬šłüĒĮ╔Ē┴_ØhŻ¼åóäėįō╦┬Ą─öUĮ©╣ż│╠ĪŻ╣┼ÅRĪŁĪŁ[įö╝Ü]

9ĪóŲĮĒö╔Į▀zųĘ

ĪĪĪĪŲĮĒö╔Į▀zųĘį┌─Ž└╩µéŲĮĒö┤ÕŲĮĒö╔ĮĄ─¢|─ŽŲ┬╔ŽŻ¼Šo┐┐ųąųķ╣½┬ĘĪŻ1986─Ļ7į┬Ż¼ųą╔Į╩ą▓®╬’^į┌▀Mąąę░═Ōš{▓ķĢrŻ¼░l¼Fįō╠Äėą▀z╬’▒®┬ČŻ¼▒Ń▀Mąą┴╦ŪÕ└Ē╣żū„ĪŻ░lŠ“├µĘe╝s150ŲĮĘĮ├ūŻ¼ęčŪÕ└Ē╝s30ŲĮĘĮ├ūĪŻĘųā╔éĆ╬─╗»īėŻ¼Ą┌ę╗īė│÷═┴╦Õ┤·▀z╬’Ż╗Ą┌Č■īė│÷═┴Øh┤·▀z╬’ĪŻØh┤·▀z╬’ėąĶFŲ„Īó╠šŲ„ā╔ŅÉĪŻĶFŲ„ėąĶFĄČĪóĶFĖ½ĪóĶFÕÜĪóĶFĖ¬ĪŻ╠šŲ„ėą─Ó┘|│╚³S╠šŻ¼┼─ėĪąĪĘĮĖ±╝yŻ¼╝ń▓┐’ŚŽę╝y╠š╣▐Ż¼╝ńĖ╣▓┐’Ś┐╠äØ░╝Žę╝yĪó╚²ĮŪ╝y║═┴ŌĖ±╝yĪóų▒Ė╣ŲĮĄū╠š╠ß╣cŻ¼╠šė█Ą╚ĪŻ▀Ć│÷═┴╦Ńųķą╬╠š╝Å▌å║═ÖEłAą╬ā╔├µėą╩«ūų░╝▓█╠šŠWēŗĪŻ│÷═┴╦Õ┤·▀z╬’ėąŪÓėįĖ▀ūŃ▒PŻ¼▒Pā╚ĄūėĪ░žśõ╝y║═łF╗©╝yŻ╗ŪÓėį═ļŻ¼═ļā╚Ąū▓┐┐╠äØŽę╝y║═Čõ╗©╝yĪŻ╠š╠ß╣cŻ¼Ė▀22└Õ├ūŻ¼┐┌ÅĮ11.5└Õ├ūĪŻ─Ó┘|╗ę╠šŻ¼╠ź┘|ė▓ĪŻų▒┐┌Ż¼░½ŅIŻ¼ą▒╝ńŻ¼ų▒Ė╣Ż¼ŲĮĄūĪŻ╔ŽĖ╣ĖĮę╗ī”ś“ą╬Č·Ż¼╝ńĪóĖ╣▓┐’Ś┐╠äØ░╝Žę╝yĪó╚²ĮŪ╝y║═┴ŌĖ±╝yĪŻ╠š╝Å▌åĪóŠWēŗŻ¼ėą╚²ŅÉŻ║ę╗ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

10ĪóŽ┬╔│▀zųĘ

ĪĪĪĪŽ┬╔│▀zųĘ╬╗ė┌─Ž└╩µéŽ┬╔│┤ÕŻ¼░lŠ“Ąž³c▒│┐┐╔ĮŪŻ¼¢|▀B║Ż×│Ż¼Ųõ▀z╬’╔ó▓╝ĘČć·╝s80ŲĮĘĮ├ūĪŻ▓╔╝»╬─╗»▀z╬’ėąŻ║-Ż¼ĖĻ╔Ē─ź╣ŌŻ¼ėąę╗┤®┐ūŻ¼ų▒į«¤o║·ĪŻ┴ĒėąąĪ┐┌š█╝ńĘĮĖ±╝y─ÓėĪ╝y╠š╣▐Ż¼├ūūų╝y╠š«YŻ¼╝y’Śėą╠w╝yŻ¼ąĪĘĮĖ±╝yūų╝yĪŻō■┐╝Š┐Ż¼ī┘ŽÓ«öė┌╔╠ų▄æć°ĢrŲ┌Ą─╬─╬’ĪŻ╩»ÕQŻ¼Ė▀5└Õ├ūŻ¼╚ąīÆ4.7└Õ├ūŻ¼║±1.5└Õ├ūĪŻķL░čČ╠╔ĒŻ¼ļp╝ńŻ¼╗Ī╚ąĮ³ŲĮŻ¼Ų½õhĪŻō■┐╝Š┐Ż¼ī┘Ž─╔╠ĢrŲ┌Ż©╣½į¬Ū░2000Ī½Ū░1000─ĻŻ®Ą─╬─╬’ĪŻ╠š«YŻ¼Ė▀46└Õ├ūŻ¼┐┌ÅĮ28└Õ├ūĪŻ─Ó┘|╗ę╠šŻ¼╠ź┘|ė▓ĪŻ│▐┐┌Ż¼ŠĒčž═ŌĘŁŻ¼ÅV╝ńŻ¼ŲĮĄūĪŻ╝ń▓┐ėą╦─éĆī”ĘQś“ą╬Č·ĪŻŲ„▒Ē’ŚĪ░├ūĪ▒ūų╝yŻ¼ō■┐╝Š┐Ż¼ī┘æć°ĢrŲ┌Ż©╣½į¬Ū░475Ī½Ū░221─ĻŻ®Ą─╬─╬’ĪŻŃ~¶~ńSŻ¼ķL8.3└Õ├ūĪŻłAą╬÷Ų┐┌Ż¼ā╚ėąÜł─Šą╝Ż¼Ū░│÷└Ō╝╣Ż¼ŠÅ╩šõJõhŻ¼ę╗é╚ėąķLęĒŻ¼║¾õhķL│÷÷Ų┐┌Ż¼÷Ų▓┐┼cęĒėąČ╠ų∙ŽÓ▀BŻ╗┴Ēę╗é╚ėąČ╠ęĒ│╩Ą╣┤╠ĀŅĪŻŃ~Ė½Ż¼ķL8.5└Õ├ūŻ¼╚ąīÆĪŁĪŁ[įö╝Ü]

11Īó¤¤Čš╔Į╦■Ż©ĖĘĘÕ╬─╦■Ż®

ĪĪĪĪ¤¤Čš╔Į╦■ėų├¹ĖĘĘÕ╬─╦■Ż¼╬╗ė┌ÅV¢|╩Īųą╔Į╩ą│Ūģ^¤¤Čš╔Į╔ĮĒöŻ¼¤¤Čš╔Įį┌╣┼┤·įŁ╩Ū─Ž║ŻĄ─║ŻĘ└Ū░╔┌ų«ę╗Ż¼╔ŽėąĘķ╗┼_Ż¼├┐«ö░l¼F║Ż▒IęŌłDüĒęuŻ¼╝┤Ę┘¤¤╩ŠŠ»ĪŻ─Ž╦╬ĮB┼dČ■╩«Č■─ĻŻ©1152─ĻŻ®ŽŃ╔Į┴ó┐h║¾Ż¼ė╔ė┌Ąž╠Ä▀ģėńŻ¼ĮøØ·┬õ║¾Ż¼╚╦├±╔·╗ŅžÜ└¦Ż¼į┌╚½ć°▒╗äØÜwĪ░Ž┬┐hĪ▒ĪŻ╚ń║╬▓┼─▄Ė─ūā▀@ĘNĀŅæB─žŻ┐ėą╚╦Å─Ī░’L╦«Ī▒Ą─ĮŪČ╚šęĄĮ┴╦įŁę“ĪŻō■šfŻ¼▀@└’Ą─Ąžä▌įŁī┘Ī░ŠW┐ĢŻ©╝┤¶~ŠWŻ®ĄžĪ▒Ż¼ß¬ĮŁ¢|╬„ā╔░ČĄ─¤¤Čš╔Į║═±R╔ĮŻ¼Š═╩ŪÅłķ_Ī░╔±┐ĢĪ▒Š═Ž“¤¤Čš╔ĮāAą▒Ż¼ĮY╣¹Ī░žöÜŌĪ▒Š═░ū░ūĄžĮo┬®ū▀┴╦ĪŻ├„╚fÜv╚²╩«┴∙─ĻŻ©1608─ĻŻ®Š┼į┬Ż¼ŽŃ╔Įų¬┐h▓╠└^╔ŲĮė╩▄┴╦Ól╝ØéāĄ─╠ßūhŻ¼øQČ©į┌¤¤Čš╔Į╔Ž┼dą▐’L╦«╦■Ż¼╩╣ų«┐éĖ▀Č╚┼cķLų▐Ą─±R╔ĮŽÓ²RŻ¼▀@Š═╩Ū¼FĮ±¤¤Čš╔Į╦■Ą─üĒÜvĪŻ¤¤Čš╔Į╦■į┌├±ķgėųĘQĪ░╗©╦■Ī▒Ż¼╩Ūę╗ū∙Ų▀īė░╦ĮŪą╬śŪķw╩Į┤uĮYśŗ╦■Ż¼╦■ų├ŲĮū∙Ż¼┴ĶĮŪč└┤u┼cŠĆ┤uŽÓķg»BØŁ│÷ķ▄Ż¼╦■Ēöė├ĶTĶFųŲ│╔ĪŻĖ▀24.5├ūĪŁĪŁ[įö╝Ü]

12Īóųą╔Į░ūę┬╦┬

ĪĪĪĪ░ūę┬╦┬ėų├¹░ūę┬ŌųĪóė^ę¶ÅRĪóūŽų±ČU┴ųŻ¼╩Ūųą╔Į╩ąųž³c╬─╬’▒Żūoå╬╬╗ĪŻ╬╗ė┌ųą╔Į╩ą╩»ß¬ģ^╠ņķT┤ÕŌųŪ░╔ĮŻ©įŁ├¹Į╔ĮŻ®Ż¼╩╝Į©ė┌├„┤·│ńĄØ╩«╚²─ĻŻ©1640─ĻŻ®ĪŻ░ūę┬╣┼╦┬,ėų├¹░ūę┬ŌųĪóė^ę¶╦┬ĪóūŽų±ČU┴ųŻ¼╬╗ė┌╩»ß¬ģ^╔ÅåT¢|┬ĘŌųŪ░š²Įų1╠¢ĪŻė^╩└ę¶Ųą╦_Ż¼Ķ¾├¹░ļÆéå¬┐`ŽżīÄŻ©Ķ¾ę¶Avalokites/varaŻ®,ęÓĘQė^╩└ūįį┌Ż¼ė^ūįį┌Ųą╦_ĪŻė^╩└궚▀Ż¼ė^╩└╚╦║═▒╦Ųą╦_├¹ų«ę¶Č°┤╣Š╚Ż¼╣╩įŲė^╩└ę¶ĪŻę“ė^ę¶│Żų°░ūę┬Ż¼ę▓ĘQ×ķ░ūę┬ė^ę¶ĪŻę▓ę“ė^ę¶│Ż╠Äį┌░ū╔ÅųąŻ¼ęįŲõūĪ╠Äėų├¹×ķ░ū╠Äė^ę¶ĪŻĘĮøėąįŲŻ║Ī░░ūš▀Ż¼╝┤╩ŪŲą╠ßų«ą─ĪŻūĪ┤╦Ųą╠ßų«ą─Ż¼╝┤╩Ū░ūūĪ╠Äę▓ĪŻ┤╦Ųą╠ßą─Å─ĘŠ│Įń╔·Ż¼│ŻūĪė┌┤╦Ż¼─▄╔·ųTĘę▓ĪŻ┤╦╩Ūė^ę¶─ĖŻ¼╝┤╔Å╚A▓┐ų„ę▓ĪŻĪ▒ė^ę¶ėąįSČÓą╬Ž¾╗»╔ĒŻ¼Ą½╩Ū┤„╠ņ░l„┘╣┌,╔Ē┤®░ūę┬,╔Ē╠Ä░ū╔Å╗©ųąĄ─░ūę┬ė^ę¶▒╗ęĢ×ķė^ę¶─Ė,╝┤Ė„ĘNūā╗»ė^ę¶ų«ūµĪŻ╦┬,ę╗░ŃųĖ╔«éH╦∙ŠėĄ─ĘķTŪÕā¶ĄžĪŻŌųĪŁĪŁ[įö╝Ü]

13ĪóŚŅę¾╣╩Šė

ĪĪĪĪŚŅę¾╣╩Šė╬╗ė┌┤õ║Ó┤ÕĪŻ╩╝Į©ė┌ŪÕ┤·Ž╠žS─ĻķgŻ¼ū°╬„Ž“¢|Ż¼š╝Ąž├µĘe1420ŲĮĘĮ├ūŻ¼Į©ų■├µĘe280ŲĮĘĮ├ūĪŻ╣╩Šė×ķ╦─ķ_ķgā╔▀M┤u─ŠĮYśŗŻ¼š²Ådā╔▀ģĖ„įOėąČ·Ę┐Ż¼Č·Ę┐Š∙×ķČ■īė─ŠśŪĮYśŗĪŻš²Åd╝░ÅNĘ┐Š∙įOėą╠ņŠ«Ż¼ė├ė┌▓╔╣Ō╝░┼┼╦«ĪŻ┤¾Åd║¾ū∙ų├ėą╔±śŪė├ęį░▌╝└ūµŽ╚ĪŻĘ┐Ēö╦─ų▄ė├┼«ā║ē”ć·ūoŻ¼š¹ū∙ų„¾wĮ©ų■▓╔ė├╦«─źŪÓ┤uų■Ų÷ē”¾wŻ¼ē”╗∙▓╔ė├╗©ŹÅÄr╩»░Õų■Ų÷Ż¼╝╚ėą╬„ÜWč¾śŪĮ©ų■’LĒŹŻ¼ėų▒Ż│ų┴╦ųķĮŁ╚²ĮŪų▐é„Įy├±ŠėĮ©ų■Ą─ĄžĘĮ╠ž╔½ĪŻ┤¾ÅdĄ─š²ųąčļ░▓Ę┼ų°ŚŅę¾Ą─┤¾Ę∙ššŲ¼╝░╚½╝ę║ŽššŻ¼Ådā╚ĻÉįOč┼ØŹŻ¼Ūfć└├C─┬ĪŻ─Ž▀ģČ·Ę┐įOėąŚŅę¾┴ę╩┐╔·ŲĮ╩┬█Eš╣ė[ĪŻ▒▒▀ģČ·Ę┐╩ŪŚŅę¾īŗ╩ęŻ¼ö[įOų°ŚŅę¾«ö─ĻĮY╗ķĢrė├▀^Ą─┤¾ĶF┤▓ĪóĢ°ū└Īó╚šūųą╬─ŠĄ╩Īó─Š├µ┼Ķ╝▄ĪŻŚŅę¾╣╩Šėį┌1989─Ļ6į┬29╚š▒╗ÅV¢|╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķÅV¢|╩Īųž³c╬─╬’▒Żūoå╬╬╗ĪŻ×ķ┴╦ą¹é„ŚŅę¾Ą─Ė’├³╩┬█E║═É█ć°ų„┴xŠ½╔±Ż¼╩╣Üv╩ĘĄ─šµīŹł÷Š░Ą├ęį╗ųÅ═Ż¼ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

14Īó║╬╩÷ŃC─╣

ĪĪĪĪ║╬╩÷ŃC─╣ ╬╗ė┌ųą╔Į╩ą░Õ▄Įµé╗óū”┤Õų«┬╣°QÄX─ŽŲ┬Ż¼Į©ė┌├„│ńĄØ╩«┴∙─ĻŻ©1643─ĻŻ®Ż¼ŪÕ┤·Ū¼┬Ī╦──ĻŻ©1739─ĻŻ®Ż¼╣ŌŠwį¬─ĻŻ©1875─ĻŻ®ā╔┤╬ųžą▐ĪŻ─╣Ąžę└╔Įä▌│╩╠▌ą╬Ęų╦─īėĮ©ų■Ż¼─╣╠├īÆ21.4├ūĪó╔Ņ26├ūŻ¼ų▄ć·Š∙ė├║ų╔½Š▐ą╬╩»┤uŲ÷│╔ķ▄ē”Ż¼Ė„īė─╣╠├Ą─ā╔▀ģē”╔ŽČ╝’Śėą╩»Ą±„Ķ„ļĪŻŪ░├µĮ©ėą╠żČŌŻ¼Č╝ė├Ą±ėąŪ┘ĪóŲÕĪóĢ°Īó«ŗĄ─╩»░ÕŲ÷│╔┼_╗∙ĪŻĄ┌╦─īė─╣╠├Ą─š²├µŻ¼žQų°Ė▀2.05├ūŻ¼īÆ96└Õ├ūĄ─╩»▒«Ż¼ųąķg┐╠ėąŻ║Ī░├„ša┘ø╠žĢx╣ŌĄō┤¾Ę“ū¾ų∙ć°╠½ĖĄ╝µ╠½ūė╠½Ä¤└¶ČY▒°╚²▓┐╔ąĢ°ųąśOĄŅ┤¾īW╩┐┐żŌį╔·Š■ŹÅ╬╠║╬└ŽŽ╚╔·Īóša┘øĘ“╚╦ĢxļAš²ę╗ŲĘĘ“╚╦║╬─Ėäó╠½Š²Īóša┘øĘ“╚╦ĢxļAš²ę╗ŲĘĘ“╚╦║╬─Ė┴_╠½Š²║Žįßų«─╣Ī▒Ą╚ūųśėĪŻ╩»▒«║¾├µ╩Ūę╗éĆų▒ÅĮ9├ūĄ─ÖEłAą╬ē×░³Ż¼ė├╗ę╔░õü├µŻ¼ĒöČ╦ĶéėąŽķįŲ╣░į┬Ą─ĖĪĄ±ĪŻŽÓé„─╣ĄžŪ░ā╔┼įŻ¼įŁ┼┼┴ąėąā╔ąą╩»╚╦╩»±RŻ¼¼F¤o┤µĪŻ║╬╩÷ŃCŻ¼ūųš{į¬Ż¼ąĪÖņ╚╦Ż¼Ōį╔·Ż¼ęįūė╬ßĪŁĪŁ[įö╝Ü]

15Īó│╠Š²║Ż╣╩Šė

ĪĪĪĪ│╠Š²║Ż╣╩Šė╬╗ė┌ųą╔Į╩ą─Ž└╩µé┤¾╠┴Ž’ĪŻĮ©ė┌ŪÕ┤·Ż¼╦─ķgā╔▀MŻ¼┤u─ŠĮYśŗŻ¼├µĘe╝s310ŲĮĘĮ├ūĪŻš²Ådā╔▀ģ╣▓ėą╬ÕĘ┐ę╗ÅNĘ┐Ż¼ėą╠ņŠ«ĪóŪ░ÅdĪŻŪ░ÅdķT╣┘╬╗×ķŠ½├└┤uĄ±ĪŻš²ÅdĮ©ėąĶéĮ▓Ł╔±²ÉĪŻ╠ņŠ«╝░Ų½Ä¹▓╔ė├─ŠĄ±Į▓ŁĄ§Ų┴ĪŻš²ķTķTŅ~╔ŽŻ¼æęÆņų°├±ć°Č■╩«╚²─ĻŻ©1934─ĻŻ®Ģrųą╔Į┤¾īWąŻķLÓu¶öŅ}Ģ°Ą─┐¼¾w╦{ĄūĮūųĪ░ĤĖĄ▀zŠėĪ▒─ŠžęĪŻžęķL2.8├ūĪóīÆ0.86├ūĪŻš²Åd╠├╔ŽÆņų°│╠Š²║Ż║═Ę“╚╦Ą─▀zŽ±ĪŻĮ©ų■╬’▒Ż┤µ╔ą║├Ż¼╩ęā╚╔ą┤µ─ŠĄ±╦»┤▓Īó┤¾╣±Īó╦ßų”┼_ę╬Ą╚ŪÕ┤·╝ęŠ▀ĪŻ│╠Š²║ŻŻ©1860Ī¬1932─ĻŻ®Ż¼įŁ├¹╩a╣ŌŻ¼╠¢Š²║ŻŻ¼╩└ĘQŠ²║ŻŽ╚╔·ĪŻŽŃ╔Į┐hŻ©¼Fųą╔Į╩ąŻ®╚╦ĪŻīOųą╔Į╔┘ĢrśIĤŻ¼ī”īOųą╔Į╣Ó▌öĖ’├³╦╝ŽļŻ¼┤┘╩╣īOųą╔Įū▀Ž“├±ų„Ė’├³Ą─Ą└┬ĘĪŻą┴║źĖ’├³║¾Ż¼ČÓ┤╬ųxĮ^īOųą╔Į╬»╣┘Ą─č¹šłĪŻ1918─ĻŻ¼šfĘ■▒▒č¾š■Ė«║Ż▄Ŗ┐éķL│╠ĶĄ╣Ō┬╩ŅI┼×ĻĀ─ŽŽ┬ūoĘ©Ż¼ų¦│ųīOųą╔ĮŅIī¦Ą──ŽĘĮš■Ė«ĪŻ2000─Ļųą╔Į╩ąĪŁĪŁ[įö╝Ü]