惠州市文物古跡介紹

廣東省 惠城區 博羅縣 惠東縣 龍門縣 惠陽區 惠州市文物古跡 惠州市紅色旅游 惠州市名人故居 惠州市博物館 惠州市十大古村 4A景區 惠州市十大景點 惠州市十大免費景點 全部 惠州市特產 惠州市美食 惠州市地名網 惠州市名人 [移動版]

21、田坑村古建筑群

田坑村古建筑群 (俗稱“田坑古城”)位于廣東省惠東縣多祝鎮,始建于明末,建成于清乾隆年間,距今已有300多年歷史,是惠東境內一座比較大型且保存比較完好的客家古村寨,為四合院式民宅。 2008年,田坑村古建筑群被列入廣東省文物保護單位。田坑古城包括20多座建筑及眾多房屋,建筑布局對稱有序、構思精巧、風格獨特,美觀莊重,具有濃郁的地方民俗文化意味。村內有18條古樸的巷道、圍龍屋、碉樓、高聳的城墻以及近400間房廳,都有很高的文化保護價值。 據介紹,田坑古城始建于明末,建成于清乾隆年間,距今已有300多年歷史。1686年(康熙二十五年),陳氏入惠始祖第八世西峰公首次購入部分土地,開始建造房屋。1736年(乾隆初年),陳氏第八代裔孫齋公在“富奏百萬,修治黃河”的同時,第二次購入田坑大部分土地,并……[詳細]

22、點翠洲留丹亭

時代:民國惠州留丹亭,位于惠州市市區西湖點翠洲。民國2年()為紀念辛亥惠州“馬安之役”犧牲的陳經等15名烈士而建。亭名“留丹”,取文天祥詩句:“人生自古誰無死,留取丹心照汗青”之意。1916年改亭為閣,1927年閣壞,改為中山亭,1935年重筑亭,仍名“留丹”,又名“烈士亭”。1959年,又改亭為閣,面積380平方米,平面呈“工”字形,閣頂以莊重大方的歇山造與坡度平緩的卷棚式相結合,閣內游廊環通,白石欄、黃桂落、紅墻碧瓦,整座建筑掩映于扶疏綠葉之中。正門木匾“留丹亭”三字為廖承志手書。門前木刻楹聯:“殿角生微涼,呼吸湖光飲山綠;天地有正氣,留取丹心照汗青。”聯語乃東莞學者陳荊鴻集蘇東坡、文天祥句而撰。正門前還有廖承志詩石刻一通,記錄了抗戰時搶救留港文化人的行動中,廖承志在惠州見聞。1911年……[詳細]

黃沙小學粵贛湘邊縱隊司令部舊址粵贛湘邊縱隊司令部舊址位于惠東縣安墩鎮黃沙村黃沙小學。其建筑物為三合土泥磚瓦木結構,白墻灰瓦硬山頂為主的“上三下三”普通圍屋,始建于1939年,1940年落成。當時是黃沙小學的校舍,有教室5間、教師宿舍2間,占地面積300多平方米。1948年12月下旬至1949年1月中旬,中共中央香港分局為了貫徹在解放戰爭期間建立鞏固的大塊根據地,把游擊戰爭推向新的階段的指示,由粵贛湘邊區黨委在黃沙小學召開第一次全體會議。會議由中共中央香港分局副書記、粵贛湘邊區黨委書記尹林平主持。會議傳達了中共中央關于南方游擊戰爭的重要指示,對1948年的工作進行總結和回顧,并對軍事、經濟、民運等項工作進行了研究和部署。會議期間,中共中央香港分局發來了中共中央軍委關于批準成立中國人民解放軍粵贛……[詳細]

24、廖守問夫婦墓

廖守問夫婦墓 位于龍門縣沙逕鎮下車村。墓坐西北向東南。平面呈橢圓形,長13.5米、寬12米,用紅沙巖石、花崗巖石、青磚砌筑。磚面左上方有“廖宅墳磚”印章。墓地正中用花崗巖石刻砌成一座石屋,左右設八角柱、覆盆柱礎,中間嵌一塊墓碑,重檐屋頂,脊置鰲魚。墓碑陰刻楷書,左書廖守問及其妻的生卒年月、下葬日期;中署“顯考:將仕郎豫齋廖公、妣鄭氏孺人之墓”;右記“大明萬歷二十八年庚子二月初十辰時及眾立碑子孫的名字。碑額楷書陰刻“嘉旌義賑”石匾,由龍門知縣王許之題。碑前設石祭臺。墓碑前面左右兩邊石基座中各嵌2塊碑記,楷體陰刻,字體端正清秀。左一塊碑文為明隆慶六年(1572年),增城胡庭蘭撰寫的賀書,記述了廖守問輸粟助賑等情況;另一塊為明萬歷四年(1576年)十一月二十二日由廖守問自制碑文。記述妻鄭氏生平和修……[詳細]

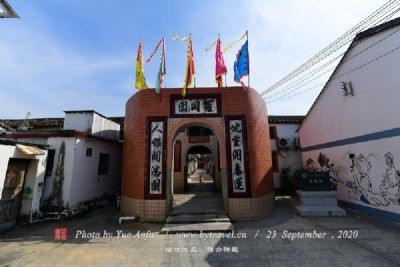

25、惠東龍峰祖廟

惠東龍峰祖廟 位于惠東縣大嶺鎮譚公村九龍峰。建于明代,原名譚公祖廟。九龍峰座落于蓮花山脈南端、西支江畔。因山峰宛若九條游龍,故名。廟宇處于該山腹地,故又叫九龍祖廟。清道光三年(1823年)由鄉眾捐款重修,當年的《增修九龍峰譚公廟碑記》尚存廟內。 龍峰祖廟通面寬23.8米、通進深21.5米,為抬梁與穿斗混合式構架,磚木結構。內置12根方石柱和12根圓木柱為支撐,梁架的駝峰、瓜柱等構件雕刻有精細的紋飾圖案,外壁兩側及后壁均有灰塑,內壁繪壁畫,內容為神話傳說和民間典故。大門上 書“龍峰祖廟”,兩邊書對聯:“聲動虎蛇龜盡伏;功施風雨露無偏。”廟內正堂供譚公真人塑像,有光緒十五年(1889年)惠州知府李□鎰所贈木匾一塊。 譚公真人俗名譚德,相傳為元末時人。據《惠州府志》記載:譚公真人童年常在此放牧……[詳細]

碧滟樓位于秋長街道周田村,是清代著名華僑領袖“吉隆坡之父”葉亞來的故居,與葉氏宗祠相距大約1公里。建于1889年,是葉亞來發達后回鄉捐建,也是他成功的標志。碧滟樓是集傳統客家建筑工藝建成,內部有形狀各異的院落,結構布局得體實用,是一幢惠州地區典型的客家傳統四0圍屋,正門接開闊的禾坪。前方開一半月形水塘,水塘兩端對稱矗立多對旗桿夾(功名碑)。平面呈長方形,長60多米,寬近37米,建筑面積近2000平方米。從遠處看依山而立,非常壯觀。昔日的豪華,還能夠從高大氣派的0建筑上看得出來。與其他眾多古民居相比,碧滟樓氣勢恢宏,屋頂層層疊疊,外檐裝飾華麗,引梁、瓦唇、擋板都飾以精美的雕刻,屋內的墻壁上都裝飾有精美的壁畫。故居正門上方鑲嵌“碧滟樓”三字石刻門額是清代著名才子江逢辰所書,其上置一牌樓,墻體上端……[詳細]

27、羅岡圍

羅岡圍位于廣東省惠州市惠東縣稔山鎮范和村委會南門村,建于清代。該圍坐東北向西南,平面呈矩形,南門至北門總進深90.15米,東門至西門總面寬90.65米。-四面由108間單棟建筑分成四排圍成一個“口”字,每排中間第一層置門洞,以所對應的方向分別稱之為東、南、西、北圍門,門上的第二層為高出的望樓并在其上置神龕。圍內建筑由南北門中軸左右對稱六縱列座坐東北向西南的房屋組成,每縱列有前后相接的上三間下兩廊(爬獅式)的八個單元。建筑均為磚木結構,布瓦硬山頂。東西、南北門之間置3.3米寬河卵石巷道相通,其他各列建筑之間置1.5米至2.6米寬的河卵石巷道分隔。南門外置一近似半圓形的甕城,稱之為“籮耳”,甕城內靠南門左側置一尊高0.55米、長0.35米、寬0.3米的坐姿石狗,甕城外門額塑“羅岡圍”三字。與南門……[詳細]

28、博羅車氏宗祠

車氏宗祠 位于博羅縣泰美鎮車村。始建于明嘉靖年間,后毀于火。清乾隆元年(1836年)重建。祠通面寬20.2米、通進深39.1米,面積889平方米。平面布局為二進院落,依次升高。過殿面闊三間,進深三間,青石八角方柱,蓮花柱礎。過殿兩旁有石欄桿。望柱為紅砂巖石,方形,高1.85米,柱頭呈火炬狀;華板由4塊紅砂巖石雕成,上刻有瑞鶴、蓮花、卷云、龍紋等圖案,高1.35米、寬2.4米。正殿面闊三間,進深三間,紅砂巖角方柱,鼓盤式柱礎。正殿安放祖宗神位,神位案臺下面有一塊案板,案板用紅石雕成,上刻以果品、動物為內容的11種圖案。案板腳露出人面獸頭石雕,案板右上端刻有“大明嘉靖二十八年二月朔日”,左上端刻有“九世孫車應文男車梁奉置”。 祠內保存明代鐵香爐一只,高80厘米、口徑56厘米。香爐下身呈石榴狀,由……[詳細]

29、陳孝女祠

陳孝女祠 位于博羅縣西25公里龍華圩。創建于南朝,歷代有重修,現存建筑為清道光八年(1828年)重建。通面寬10.4米、進深64米,建筑面積665平方米。平面為四進院落。第一進為頭門,門頂鑲嵌“陳孝女祠”石匾;第二進為過殿,面闊、進深各三間,殿正中上端懸掛“孝持家國”木牌匾;第三進面闊、進深各三間,內奉陳孝女塑像。第四進供奉陳孝女父母的神位。懸山灰瓦頂。 祠內左為東轅門,右為西轅門。門為斜角方形,寬2.4米、高3.2米。門前為荷花池,池為對角方形。祠內保存明代石雕刻花瓶2個,清白玉石香爐一只,明清有關陳孝女記載碑4通。 陳孝女,名妙圓,博羅沙河張槎村人。為孝敬父母,矢志不嫁。其感藕生蓮孝事聞于梁武帝,南朝大同二年(536年)賜以“孝誠第一”,封龍華護國庇民夫人。廣州刺史蕭譽立祠于龍華寺側,表……[詳細]

30、功武村廖氏宗祠

廖氏宗祠座落在龍門縣龍華鎮功武村。建于清末,平面為四進院落式布局,坐東南向西北。面寬19.6米、總進深52.3米。正門前面為廣場,廣場前砌長方形的照壁,照壁前有一口池塘。占地面積共1400平方米。頭門門額置“廖氏宗祠”字,楷書陽刻。兩側封火山墻,硬山頂,龍船式脊塑有人物花草、鰲魚塑雕,還有檐口置綠色的瓷質獅子。門內正中設一木隔屏風。柱梁間刻有姜太公訪功吉、八仙鬧海、穆桂英掛帥以及花木浮雕,形神兼備,呼之欲出。地面鋪設紅色方磚(邊長均為37厘米)。兩側設套間。二進中間是一座四柱歇山頂香亭。亭內鋪紅色灰地面,用線界成方磚樣,地面十分光滑。亭頂瓦脊塑麒麟、花鳥灰塑。亭旁種有花木,頗有意趣。左右為廊。三進為正堂,面闊、進深各三間。沿兩旁通道可步入四進,中為祖堂,左、右設房。通道有橫門。三、四進均為硬……[詳細]

31、江倩墓

江倩墓 位于惠州市小金口街道白沙堆村。墓規模較大,長12.6米,寬7.6米,明萬歷三十五年(1607年)重修,湖廣按察使兼理都御史李燾題墓表,都察院右僉都御史周光鎬撰墓志銘。清嘉慶四年(1799年)復修,中憲大夫吳名瑯題額聯:橫額為“績若凝香”,對聯為“龍真穴的千年盛,水秀山明萬載興”。墓前有石望柱一對,柱上石獅雕刻精細,小巧玲瓏。墓地處廣州至惠州的江邊古道邊上,博羅縣知縣曾于墓后立有保護碑記,墓碑墓表,墓志銘保存完整。據墓志記載:江倩為“浙江鄞縣人”,“君鼻祖乃宋故相文忠公,諱萬里也,”元初自浙入粵隱居羅浮山。志文稱文忠公“不愛七尺之軀,慷慨為國死難,精忠貫金石,泣鬼神”。“白沙公(即江倩),則其裔孫”,“承口軌不激不俗,義不臣□□□□……羅山之顛,負綱常之重,即其所吐詩歌清風峻節,追綜……[詳細]

32、惠東白馬窯址

白馬窯址位于惠東縣白盆珠鎮白馬村田心村民小組,地處蓮花山脈東支白馬山西側白盆珠水庫南側,主要分布在白馬河兩岸的小山包上。白馬窯址的瓷窯結構多在“饅頭窯”之列。該窯址是研究廣東地區陶瓷史和明朝時期粵東瓷器外銷史較為重要的實物資料。目前,在白馬山一帶可見大量窯磚、窯渣、匣砵和各類瓷片及少量的窯壁。白馬窯主要生產日用陶瓷,規模宏大,產量較高,遠銷東南亞各國。據他們介紹,在過去以水路運輸為主的年代,像瓷器這么重的物件要運往外地,也要選擇走水路,而白馬窯址地處白盆珠鎮蓮花山脈東支白馬山西側,白馬山下的白馬河等河流縱橫交錯,水位落差較大,白馬河則直接匯入西枝江,為白馬窯產品的海上運輸通道提供了極大便利。為此,當地人推測,當時白馬窯生產的瓷器可能從西枝江水道運抵東江,再從東江運到廣州,然后通過沿海港口通往……[詳細]

33、港口大星山炮臺

港口大星山炮臺位于惠東縣港口鎮大星山,稔平半島最南端,海拔約150米,東、南、西三面臨海。筑在山頂,故又以炮臺名山。又因炮臺形似豬兜,故稱豬兜城。炮臺于清康熙五十七年(1718年),由廣東、廣西地方軍務兼理糧餉兵部右侍郎兼都察院右副都御史楊臨勘捐銀建造。炮臺用四方長條麻石砌成,周圍全長295米,平均高3.5米,有一東北向石門,門高1.96米、寬1.63米,門右側有一石碑。據碑文記載,炮臺內設連環炮2座,營房22間,火藥局1間,1250公斤炮2尊,500斤炮2位,300斤炮1位,250斤炮3位,安兵60名,把總1員駐守。炮臺內設施已散失,60年代曾在炮臺內搬出炮二門,現一置縣博物館,一置平海鎮文化站。1984年惠東人民政府公布為文物保護單位。2012年廣東省人民政府公布為廣東省第七批文物保……[詳細]

34、惠州永福寺

惠州永福寺具有悠久的歷史,據載始建于唐朝貞觀年間,是惠州第一座寺廟,也是一座集自然景觀與人文景觀于一體的古寺。二000年十二月經廣東省民族宗教事務委員會批準,惠州永福寺易地重建。重建的永福寺占地面積5.6萬平方米,建筑面積7300平方米,為正統的仿唐精品建筑,主要建筑包括大雄寶殿、無量壽殿、鐘樓、鼓樓、正殿廣場、山門等。該寺設計方案構思源于敦煌石窟中的第十七窟《無量壽經變》圖,總體表現了佛國極樂世界的場景。方案設計的永福寺為仿唐式建筑結構,是一座依山而建、呈軸對稱、略顯長形湛的建筑物,面積二萬多平方米,廣場等設施建筑面積七千多平方米。永福寺的建筑群,將形成一座能在人間看得到的“天上極樂世界”的建筑群。他表示,建成后的永福寺將是一個“惠州第一,全省、全國有名”的佛教場所。……[詳細]

35、窯頭山北宋瓷窯

窯頭山窯位于惠州市東平窯頭山,北面有東江,西南為西枝江。年代為北宋。1976年發掘。堆積物厚達5米多。清理窯一座,為斜坡階級式龍窯,殘長4.69米,寬2.76米~3.16米,殘高1.6米,窯室用雙隅磚平放順砌,窯底用黃褐色沙土夯打。窯內堆積分七層,在第二層出土了210公斤銅錢。遺物有窯具和瓷器。窯具及制作用具有匣缽、墊餅、墊環、試片、擂缽、坎臼和桿、銅片等。瓷器有碗、碟、盞、杯、盅、罐、壺、瓶、爐、器蓋、枕、小狗及一些雕塑等,釉色以青釉為主,還有醬褐釉,醬黑釉、青白釉及少量白釉。器表裝飾有印花、刻劃、雕塑、鏤孔等,花紋有纏枝菊花、纏枝牡丹花、卷草、蕉葉和凸雕蓮瓣紋等。出土的銅錢最晚為南宋“建炎通寶”,還出土了越南的“天福鎮寶”錢。1978年惠州市革命委員會公布為文物保護單位。……[詳細]

36、會新樓

會新樓位于秋長街道辦事處周田村。建于民國。坐北向南,總面闊50米,總進深22米,占地面積1100平方米。由前圍、堂屋、橫屋、角樓等組成的客家圍屋。禾坪前有泮池。圍屋正面置三門,中間大門為中軸祠堂門,門上嵌一青石匾,匾中央陽刻“會新樓”三字,鄒魯題。踏入大門有條走廊,連通整座建筑。一進門廳,門廳左右置房,后置木屏門,屏門背面書“奕世其昌”字樣;二進中廳為敞廳,屏風擋板上的堂聯為“堂構新成願毓□□多衍慶;真輪著美樂培蘭桂疊騰芳”,墻上有壁畫,左右置房;二進廳堂之間由天井相隔,天井兩邊設橫巷及廂房。中軸與橫屋之間以天階相隔。整座圍屋外墻均有西式的灰塑,該圍屋柔合了中西建筑風格,是較為典型的民國時期建筑。會新樓曾是東江特委,縣委,江南指揮部、東縱二支隊駐地。……[詳細]

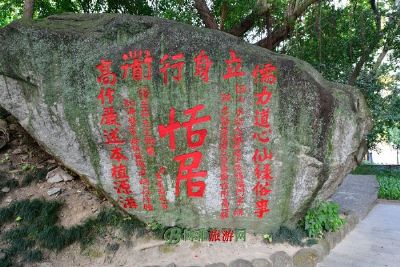

37、羅浮山摩崖石刻

羅浮山摩崖石刻位于博羅縣羅浮山。羅浮山原有九觀十八寺,石刻多分布在這些寺觀的周圍。-物普查核實,共有宋代以來題刻130多題。分布在五龍潭、白鶴觀、寶積寺、黃龍洞、華首臺、朝元洞、酥醪觀、朱明洞和石洞等處。內容多為有關古建筑的建置沿革、名人題刻、鄉規民約、官衙文告、山林管理等。字體有篆、隸、行、楷、草。“羅浮”摩崖石刻為羅浮山年代較早,且有一定書法藝術價值的一題石刻,位于白鶴觀后五龍潭邊石崖上,陰刻篆體,字大1.50×1.20米。右邊刻有“淳熙己亥良月望日”八字,左邊刻有“郡守睢陽吳裒男有書”。這是一題南宋石刻。在其旁有一題北宋石刻,為“長壽澗”三字,下刻“圣宋皇祐二年潤十月二十七日,提點諸州刑獄太常博士范陽祖無擇題”,篆體,字大0.15×0.20米。祖無擇,字擇之,范陽人。進士出身,曾任提點……[詳細]

38、東征陣亡烈士紀念碑

東征陣亡烈士紀念碑位于廣東省惠州市城區橋西北門渡口所左側的五眼橋。為紀念東征軍在攻克惠州城戰斗中犧牲的241名官兵而建。紀念碑高約5米,由碑座和碑身兩部分組成,周圍以炮彈模型作圍欄,炮彈間用鐵鏈相連。碑身為花崗巖石,長條方形,正面陰刻“黃埔軍官學校東征陣亡烈士紀念碑”楷書大字系林振雄題;碑座四周嵌四塊石碑,前后兩塊為大理石,前面刻黃埔軍官學校校長蔣中正親筆手書“精神不朽”,后面刻黃埔軍官學校教育長林振雄題字“氣壯西湖”。左右兩塊墨石均刻有此役犧牲的烈士英名,其中有中將劉堯宸等。該碑解放初被毀,1992年10月,惠州市人民政府在五眼橋東側依原碑模式復建此碑,以彰先烈之精神。東征陣亡烈士紀念碑1984年6月被列為惠州市文物保護單位。……[詳細]

39、文祐王公祠

官田文佑王公祠該宗祠位于永漢鎮王屋古村,是四進四合院式布局:一進頭門,二進“世德堂”,三進“福壽華堂”,四進“祖堂”。據村中族譜記載,大約在元朝末年,一個叫王文祐的人為了本族的開枝散葉,從廣東增城棠村遷到龍門縣永漢鎮。他選擇了永漢鎮以南,在永漢河西岸的一處平原安居,成為現在王屋村的開村始祖。到了明末清初,王文祐的子孫耗費十八年建造了文祐王公祠、凌云閣等標志性建筑,逐漸形成有建制的村落。歷經約750年的繁衍生息,王氏后人已經傳承到第二十五代,成為永漢第一大村,200多間清代古宅屹立近400年,至今仍保存完好。2015年12月10日,文祐王公祠被廣東省人民政府批準并公布為第八批廣東省文物保護單位。……[詳細]

40、王朝云墓

王朝云是蘇東坡的妾室,朝云之墓位于廣東省惠州市惠州西湖景區孤山之上,蘇東坡紀念館旁,是惠州市重點文物保護單位。王朝云墓位于惠州市西湖孤山東麓。王朝云,字子霞,浙江杭州人,為北宋大文豪蘇軾侍妾。宋紹圣元年(1094年)隨蘇軾謫惠。蘇軾《薦朝云疏》記,朝云“一生辛苦,萬里追隨”。朝云來惠后的第三年因染瘟疫去世,時年三十四歲。蘇軾將她葬于西湖孤山,并親撰墓志銘。孤山棲禪寺和尚在墓前筑一座紀念亭。因朝云生前學佛,臨終誦《金剛經》偈語:“一切有如法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀。”故亭取名“六如亭”。朝云墓與六如亭歷代都有維修。清嘉慶六年(1801年)惠州知府伊秉綬重修朝云墓時,為墓撰寫了碑文,1984年惠州市人民政府又重修朝云墓,現存的六如亭為民國35年(1946年)重建。王朝云墓、六如亭前……[詳細]