東莞市文物古跡介紹

1、東莞可園 AAAA

可園博物館KeyuanGarden位于東莞市莞城博廈村,全國重點文物保護單位。是清代廣東四大名園(可園、順德清暉園、番禺余蔭山房、佛山梁園)之一,嶺南古典私家園林建筑,始建于清道光三十年(公元1850年),創始人為官至江西按察使的東莞博廈人張敬修。前人贊為“可羨人間福地,園夸天上仙宮”,園內亭臺樓閣多以“可”字命名,如可樓、可軒、可堂、可洲……故名可園。可園臨湖、傍江、風光幽雅、設計精巧、布局縝密、以小見大,把住宅、客廳、別墅、庭院、花園、書齋,藝術地融合在一起,在2204平方米土地上,亭臺樓閣,山水橋榭,廳堂軒院,一應俱全,被譽為“嶺南近現代花鳥的搖籃”。地址:東莞市莞城區可園路32號類型:園林/花園博物館游玩時間:建議2小時電話:0769-22223600官方網站:http://www.……[詳細]

2、南社明清古村落 AAAA

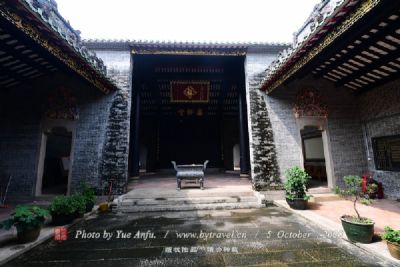

南社古村位于茶山鎮,為明清古村落。整體造型像一條船,節慶有傳統婚慶表演。這里的交通也很方便,里面也有吃飯的地方。這里是有著800年歷史的南社明清古村,雕花翹檐式古舊建筑櫛次鱗比,古建筑群保存良好,沒太多后期添加,小資情調兼顧,乍一看還真有時光倒流的感覺。古舊的深巷,看不見盡頭,望不見出處。村道旁枝葉繁茂的古榕樹下有一口大池塘,兩旁是青磚建造的舊式老房子,小橋流水,楊柳依依,古建筑倒映在水中,池水不起一絲波瀾,分外安詳。古村內有許多古老的祠堂,雕工精細猶如一道靚麗的風景線,每座祠堂都是家族對前人開枝散葉的感謝,及與對后人光宗耀祖的期待。走進細看那些浮雕,雖然顏色掉落的差多了,但卻依舊栩栩如生,令人贊嘆。南社村古建筑的百歲坊是為紀念百歲的四位老壽星而建。旁邊還有百歲翁祠,是一位百歲老人遺命用自己……[詳細]

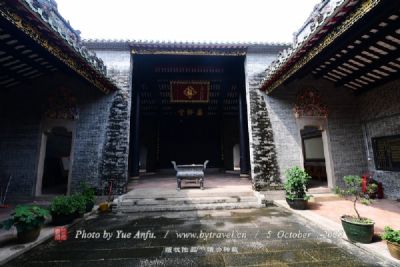

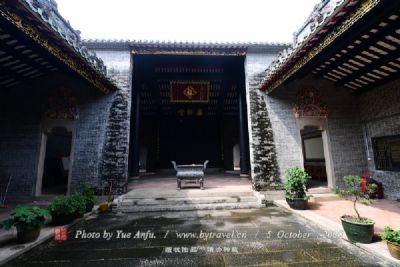

3、塘尾古村落 AAAA

塘尾明清古村落是東莞現存較好,規模較大的古代村落。古村內共有書院19間,古榕樹21棵。李氏宗祠氣勢雄偉,歷史悠久;建于明代的圍墻,是東莞市現存最完好的古村圍墻。塘尾明清古村落對研究明清時期珠三角的建筑風格、社會文化、風土人情,以至于嶺南文明,中華民族的傳統文化都有一定的參考價值。塘尾明清古村落依自然山勢緩坡而建,圍前三口魚塘一大二小,分別代表蟹殼與兩只蟹鉗,圍面兩口古井代表兩只蟹眼,仿生喻意一只巨蟹守護后面的村落和前面的千畝良田。古村落布局合理,由圍墻、炮樓、里巷、祠堂、書室、民居、古井、池塘、古榕等組成很有特色的聚族而居的農業村落文化景觀。塘尾村明清古村落格局保存完整,未經破壞的明清建筑比較多,保留大量精美的石雕、木雕和灰塑建筑構件,明、清、民國至改革開放前使用的生活和生產用具也有大量保存……[詳細]

4、虎門炮臺舊址

虎門炮臺舊址分布在珠江兩岸的大角山武山和大虎山等地。林則徐銷煙后和水師提督關天培一道動員民眾籌備防務,加固和新建11處炮臺,設置大炮3O0多門。以沙角、大角炮臺為第一重門戶,威遠、鎮遠、靖遠、鞏固、永安、橫檔前山月臺為第二重門戶,大虎炮臺為第三重門戶,組織3道防線。又在橫檔島、武山之間的江西,設置木排2排,大鐵鏈372丈,阻截敵艦,在-戰爭中,屢挫英國侵略軍的進犯。現今的虎門炮臺舊址除少數位于番禺區外,大部分歸-戰爭博物館管理,按地理位置的分布情況,分成相對集中的沙角炮臺和威遠炮臺兩組分別成立沙角炮臺管理所和威遠炮臺管理所進行管理。炮臺多為條石和灰、砂、黃泥砌筑,平面圓形或半月形分為露天臺(即明臺)和暗臺兩類。威遠炮臺至今保存完整,為花崗巖石砌筑全長360、高45米,共有25個炮位,每個炮位……[詳細]

5、大嶺山觀音寺

大嶺山觀音寺位于東莞市大嶺山森林公園石洞景區中心,是至今為止東莞第一座自籌重建寺廟與厚街鎮、虎門鎮、長安鎮、大嶺山鎮四鎮相鄰,有優越的地理位置和便利的交通條件。據載,大嶺山觀音寺始建于明朝,至今已有三百年歷史。觀音寺一度香火鼎盛,高僧輩出,然經時代變遷,古寺毀于戰亂。其前身為觀音古廟,只是一座小小的土地廟。1914年改奉觀音菩薩。文革期間,古廟基本荒廢。改革開放后,當地信眾修建數間小廟,因無人打理,久成危房,破敗不堪。1991年左右,一位香港人在原址重修,并在古廟附近塑彌勒佛佛像一座。法不孤起,遇緣則興。感應道交,不可思議。2001年,覺悟法師任觀音古廟住持,并改名為觀音寺,發愿重興古寺。針對百廢待興的局面,覺悟法師從規范管理、-辦道入手,依教奉行,莊嚴道風,廣結善緣,領眾熏修,引領信眾樹立……[詳細]

大嶺山抗日根據地舊址是廣東省東莞市大嶺山鎮一處原廣東人民抗日游擊隊東江縱隊第三大隊機關所在地的建筑群體,屬于近現代重要史跡及代表性建筑,該舊址包括9處文物點。其中第三大隊大隊部、會議室、大家團結報社、交通站、糧食加工場、操場6處抗日舊址位于大王嶺村,醫務所、中山書院、連平聯鄉辦事處3處舊址分別位于甕窯村、油古嶺村和連平髻嶺村。1940年秋,廣東人民抗日游擊隊第三大隊根據中共前線東江特委的指示,挺進東莞大嶺山地區,開辟了大嶺山抗日根據地。該舊址是東江縱隊主要領導人指揮東寶地區的抗日游擊戰爭的機關所在地,在中國華南地區的抗戰過程中具有重要的歷史地位。舊址于1978年5月被列為東莞市文物保護單位,2002年7月被廣東省人民政府公布為第四批廣東省文物保護單位。2006年05月被國務院批準列入第六批全……[詳細]

周氏宗祠——中共東莞縣委機關遺址位于常平鎮橋梓村(橋梓村原名為屋廈),整座宗祠占地300平方米。GPS坐標:北緯22°5845.3,東經113°5810.8,海拔高程8米。1925年秋,在中共黨員、國民黨中央農民部特派員蔡如平的組織發動下,屋廈農民協會在周氏宗祠成立。農會的主要負責人是周達墀(周時泰)、周一夔,會員約300人。農民協會組織農會會員和農民自衛軍,與土豪劣紳進行斗爭。1927年4月12日,蔣介石發動--政變,共產黨轉入地下活動。是年秋,中共東莞縣委成立,縣委書記蔡如平化裝成豬肉販子,帶領部分縣委成員秘密轉移到屋廈,繼續堅持斗爭。在周達墀的商店里設立縣委機關,該商店為周氏宗祠的附屬建筑(現已拆毀)。縣委將全縣農民武裝編成三個大隊,其中以屋廈農民協會會員為基礎組成常平大隊,葉漢庭任大……[詳細]

8、東莞東岳廟

東岳廟,又名東岳行宮,位于象山村象嶺南麓,始建年代不詳,廟坐北朝南,占地1000平方米,供祀的是東岳大帝眾神體系。該廟重建于南宋紹熙五年(1194),明正德十五年(1520)劉距重修、擴建,明代、民國及1993年數次重修。全廟依山取勢,步步高升,坐北向南,由前殿、東岳廟明代碑刻門廊、香亭、兩廂、正殿組成,占地約1000平方米。前殿為硬山頂,擱擅式結構;正殿施如意斗拱。全廟由中路正院和東、西道院三個部分組成,正面有大門、香亭、正殿,兩側對翼,有御馬亭、虎殿及配殿。殿宇堂屋376間,是道教正一派在華北地區的最大的廟宇。整個廟宇氣勢恢弘,建筑精良。茶山東岳廟主殿供奉著東岳大帝,但兩側守護四神卻十分奇特,均著朝服,冠以盔甲,或官帽。2008年東岳廟火燭導致大殿焚毀,從殘存的守護四神圖片中,看上去著裝……[詳細]

陳氏宗祠(南祠堂)——東莞新四區聯鄉辦事處成立遺址位于南城街道袁屋邊社區阜東路旁,GPS坐標:北緯22°59′35.3″,東經113°42′49.4″,海拔高程28米。袁屋邊陳氏宗祠(南祠堂)始建于明弘治年間,重建于清光緒年間,2004年重修。三間三進合院式布局,面寬15.3米,進深35.5米。磚木結構,抬梁與穿斗式混合木作梁架。硬山頂,轆筒灰瓦屋面,灰塑龍舟脊。頭門置塾臺。陳氏宗祠占地面積1000多平方米,建筑面積700多平方米。袁屋邊鄉位于莞(城)太(平)公路篁村路段的丘陵地區。1942年春,廣東人民抗日游擊總隊第三大隊為了鞏固和擴展大嶺山抗日根據地,派出-隊到袁屋邊活動,發動和組織群眾成立了農會組織——崗嶺會,隨后又成立民兵隊和鄉民主政府,袁屋邊成為抗日游擊隊的一塊抗日根據地。1944……[詳細]

10、東莞縣博物圖書館舊址

東莞縣博物館舊址位于莞城街道的東莞人民公園內,1928年由時任東莞明倫堂委員長的徐景唐倡建,1929年始建,1931年建成,1932年正式開放,名“東莞縣博物圖書館”,是廣東較早創建的博物館(僅次于中山大學人類學博物館和廣州博物館)。建館之后,因購書之款及其他經費無著落,曠置年余,門封窗破。1931年東莞縣縣長陳達材下令由縣財政撥款1600元做修繕、購置用具之費。1932年東莞縣博物圖書館正式開放,一樓作為博物館部,舉辦禽畜動物標本陳列,有少量陶瓷藏品;二樓作為圖書部,設有圖書閱覽室;另設有印書部,委托東莞名人編書,由東莞博物圖書館印刷發售,或利用舊版片重印東莞古籍。抗日戰爭時期,東莞縣博物館舊址曾經是東莞抗日模范壯丁隊的策源地。新中國成立初期,中共東莞縣委在此舉辦首期黨訓班。1959年恢復……[詳細]

11、榴花塔

榴花塔在附城銅嶺,在主要的公路旁邊,十分醒目。據說它是明朝萬歷年間當地人袁昌祚、袁應文所建,他們是當時的解元,也就是科舉當地第一名,象唐伯虎那樣有名的人物,而且后來也上京考中了進士。他們當時建塔是因為當地有兩條流經這個地區的河總是泛濫,所以建塔以鎮之。這銅嶺離峽山七八里,受到東江潮汐的影響,為大水口,所以按古時風俗是必須建塔的,象杭州的六合塔就是建來鎮壓錢塘潮一樣的道理。這個塔到1935年重建過一次,但登臨時已見到墻皮剝落,磚石松動,很有些危險,所以到1999年全面維修,塔以紅砂貯存巖為基礎,青磚灰沙砌筑,為平面八角形,塔分七層,高39.75米,每層有凌角子疊澀出檐挑出平座,沿穿壁梯級繞平座分級可登。倡建人袁昌祚《募建榴花塔疏》道明建塔委由“溫塘,增步,茶山三鄉鼎立,皆以兩溪為帶而出峽,以通……[詳細]

12、蔣光鼐故居

荔蔭園(蔣光鼐故居)位于虎門鎮南行5公里的南柵管理區新基村,背靠三臺山。該園以廣植荔枝而名,初創于清道咸年間,是一代抗日名將蔣光鼐將軍祖父蔣理祥手創。蔣理祥字議寰,號吉云,咸豐三年進士,選庶吉上,為翰林院編修。1887年,蔣光鼐在園邊祖屋出生并度過少年時期,青年從軍,跟隨孫中山革命,戰功顯赫。1931年升為陸軍上將,任十九路軍總指揮。1932年指揮了“—·二八”淞滬抗戰,大挫日寇銳氣,大振國威,震動了中外。1930年,蔣光鼐在祖園辟建一座西方別墅式樓房,基座特別,為拱形涵洞式墊托底層地面,通風防潮。花崗巖石砌臺階,石雕欄桿精致,前廊后室,內建一廳兩廂,一式二層,紅墻圍護國林,內有荔枝、龍眼、黃皮、番荔枝、法國白玉蘭等名果嘉木,園前有高臺,一株芒果濃蔭如傘,門樓石砌,疏瓦翹檐,石匾楷書:“荔蔭……[詳細]

13、彭屋彭氏大宗祠

彭屋彭氏大宗祠位于廣東省東莞市東坑鎮彭屋村,建于明嘉(1521-1566)年間的家族祠堂建筑,屬于家族祭祀祖先和先賢的場所。,有四百余年歷史,由彭屋村史上名人彭世潮(御賜進士官拜陜西道監察御史),及舉人彭禮(官拜通山縣都諭)合力籌款建成。宗祠記錄著家族的輝煌與傳統,是家族的圣殿。作為家族悠久歷史和傳統文化的象征與標志,具有無與倫比的影響力和歷史價值。由于缺乏資金,建筑期歷時十八載。宗祠座東北向西南,占地六百多平方米,共分三進。由三十六條石柱支撐而成。兩廊是樂亭,中央覲亭,為謁祖行禮之用。故亭前有一聯云:進一步趨蹌凜肅,歷三級揖讓雍容。全祠結構雄偉,古色古香,內有兩件珍品:“龍鳳柱”一雙,珍稀石“門鼎”一對。現存良好。此物之來由有一宗故事,傳說彭世潮為官時,曾擒海洋大盜夏元虛,后查此人劫富濟貧……[詳細]

14、威遠炮臺舊址

威遠炮臺舊址位于廣東省東莞市虎門鎮南面社區南山,地處珠江海口東岸,在南山炮臺基礎上擴建而成。始建于清康熙五十六年(1717年),清道光十五年(1835年)增建,清道光二十三年(1843)、清光緒四年(1878)、光緒十一年(1885)曾重修,總占地面積約5080平方米。南山炮臺系清康熙五十六年(1717年)建,臺周五十二丈五尺,臺上炮位十二個,安放大小生鐵炮十二門。清道光十五年(1835年)鄧廷楨、關天培奏準于原臺前海灘上加筑三合土月臺一座,面寬六十丈,炮位增至四十個,為威遠月臺(威遠炮臺)。威遠炮臺于1841年2月26日英軍進攻虎門時受到破壞,1843年修復,1856年又被英軍破壞,1878年重修。現存威遠月臺是第二次鴉片戰爭后重修的炮臺,有二十六個暗炮位和三個一大二小的露天炮位以及短距離……[詳細]

15、石龍公園史跡

石龍中山紀念堂位于石龍鎮中山公園內,GPS坐標:北緯23°0646.3,東經113°5107.4,海拔高程5米。紀念堂坐北向南,為二層磚木石結構,后改鋼鐵金字架。長42.2米,寬26米,建筑面積1200平方米。紀念堂為紀念孫中山先生而建,1934年由石龍鄉民集資興建,1937年落成。1925年2月,為討伐盤踞在東江地區的軍閥陳炯明,廣東革命政府組織了第一次東征,因石龍水陸交通發達,商貿繁榮,靠近廣州,孫中山帶領東征軍進駐石龍并把大本營設于石龍,多次來到石龍指揮作戰。在第一次東征中,東征軍擊潰了陳炯明的軍隊,但此時廣州發生了楊希閔等軍閥的叛亂,東征軍不得不回師廣州,結束了第一次東征。期間孫中山于1925年3月因病去世。孫中山與石龍人結下深厚的革命情誼。他逝世后,石龍人民為緬懷他的革命業績,把石……[詳細]

16、大片尾游擊隊稅站舊址

大片尾游擊隊稅站舊址于2004年公布為東莞市文物保護單位;2007年開展第三次全國文物普查,對大片尾游擊隊稅站舊址進行了摸底,在認真做好文物數據和相關資料采集的基礎上,對文物點進行了攝像工作并制作DVD視頻資料;2011年,對大片尾游擊隊稅站舊址進行修繕。近日,第十批廣東省文物保護單位正式公布,大片尾游擊隊稅站舊址入選。據介紹,大片尾游擊隊稅站舊址位于大片美村大圍,建于清代,為一棟一院一進四間的磚木結構民居建筑,原為大片美村陳氏家祠,又名“陳家廳”“五郎家塾”,占地面積約151平方米。1943年12月,東江縱隊成立后,游擊隊不斷壯大,為沖破敵人的經濟封鎖,保證部隊供給,決定成立路西稅務總站。大片尾村游擊隊稅站屬于路西稅務總站的分站,賈華任站長,帶領陳林、莫明、莫興、陳小明等人,負責連平圩、大……[詳細]

17、虎門林則徐銷煙池舊址

虎門銷煙池在東莞縣太平鎮口,南臨珠江,北靠牛背山,西為鎮口關隘.19世紀30年代英國、葡萄牙等武裝0鴉片進入我國南方邊陲。大量鴉片運入,危害我國人民健康,無數金銀流出國外,害得國弱民窮。清道光帝接受林則徐禁煙奏折,特派林則徐赴廣州查辦,迫使外國鴉片商在虎門交出了鴉片2萬多箱,共重1175噸。為了銷毀這些害人的-,特意筑了兩個大池子,長寬各45米。池底平鋪石板,四周欄樁釘板,池旁開一涵洞,池后通一水溝。銷毀鴉片煙時,先將池內蓄水,撒鹽成濃鹽鹵水,將鴉片分批投入池內,用濃鹵水溶化。然后再投入生石灰攪拌,馬上引起反應。0開了,使其分解銷蝕。最后把這些混合廢品殘渣用江水沖走,涓滴不留。三個星期后,終于銷毀殆盡。當時(1839年6月3日到25日)銷煙池中的池板、木樁等遺物現陳列在池旁的鴉片戰爭博物館里……[詳細]

洪裕鄺公祠——廣東人民抗日游擊隊第三大隊駐地遺址位于大嶺山鎮太公嶺村大嶺頂,GPS坐標:北緯22°5511.6,東經113°4848.5,海拔高程36米。該遺址始建于清光緒二十一年(1895年),為太公嶺鄺氏家族十六世祖鄺洪裕所建。面闊11.60米,進深29.07米。磚木石結構,三間二進合院布局,硬山頂,抬梁與穿斗結合式梁架,首進設兩塾臺,兩廊圍墻為鑊耳式,公祠左側山墻嵌刻《建造洪裕公祠碑文》。1938年1月,中共東莞中心支部派張英到大嶺山開展工作,張英在當地群眾的支持下,以太公嶺村為中心,向四周的鄉村開展抗日救國宣傳工作,訓練壯丁,在各村組建自衛隊,同時建立中共支部,發展黨員,在太公嶺村建立了一個交通接待站,打下了良好的群眾基礎。1938年初,中共地下黨組織在此訓練抗日青年。同年12月,中……[詳細]

19、蠔崗貝丘遺址

蠔崗貝丘遺址位于南城勝和蠔崗村,屬新石器時代晚期貝丘遺址,距今約5000年,是東莞目前發現的年代最早的史前文化遺址之一。保存面積650多平方米,作為在市區中心發現的完整的新石器時代遺址,全國也較為罕見。在考古發掘0土了一批新石器時代陶器、石器、骨器和蚌器等殘件,發現紅燒土活動面、房子、墓葬、灰坑、溝等重要遺跡。墓葬0土了兩具珠江三角洲迄今保存最為完整的古人類遺骸,蠔崗貝丘遺址因此被專家譽為“珠江三角洲第一村”蠔崗遺址保存面積約650平方米。專家推測珠江三角洲是距今一萬年以來逐步形成的,遺址當時很可能是個海島,遺址西部原有一流向西北的河流,可為先民提供飲用淡水。據當地年齡大些居民介紹,二十世紀八十年代以前,這里貝殼堆積如山,生產隊曾于此處挖貝殼燒灰做肥料,延續時間達一年多。如今,田野及山崗大部……[詳細]

蔡氏宗祠——東莞新五區聯鄉辦事處遺址位于長安鎮霄邊社區正大街南社八巷10號右側,GPS坐標:北緯22°4818.0,東經113°4834.4,海拔高程10米。蔡氏宗祠始建于1850年前后,是霄邊蔡氏十九世祖所建,2006年重修。該宗祠坐西向東,三間三進四廊二天井合院式布局,面闊14.1米,進深38.2米。磚木石結構,抬梁與穿斗混合式梁架,硬山頂,人字封火山墻,灰塑龍舟脊,青磚墻體,碌灰筒瓦,麻石、紅石立柱,有塾臺。1941年初,廣東人民抗日游擊隊在霄邊秘密成立霄邊聯鄉辦事處,劉蔭任辦事處主任,辦公地點設于蔡氏宗祠內,辦事處歸大嶺山抗日根據地管轄。1944年9月,東莞新五區聯鄉辦事處成立,轄懷德、沙頭、赤崗、錦廈、烏沙、廈崗、北柵、霄邊等9個鄉。辦公地點依舊設于此處。聯鄉辦事處成立后,立即發起……[詳細]