永州市文物古跡介紹

湖南省 零陵區 江永縣 新田縣 寧遠縣 道縣 祁陽市 江華縣 雙牌縣 東安縣 藍山縣 冷水灘區 永州市文物古跡 永州市紅色旅游 永州市名人故居 4A景區 永州市十大景點 全部 永州市特產 永州市美食 永州市地名網 永州市名人 [移動版]

61、黃田鋪石棚

黃田鋪石棚位于零陵區黃田鋪鎮老街口。它由四塊碩大的天然巨型石灰巖石堆壘架構而成(計頂石一塊,墻石三塊),頂面形似山峰,頂石九棱九面,面面光滑,留有人類加工痕跡。頂石高2.9米,厚3.4米,墻石高1.1—1.2米,為不規則棱形石柱。重量約10噸棚口坐地朝西南,前后口相通,棚內室寬1.5米,縱深3.4米,高1.2米,其間可以通人,棚底前后有槽,前槽內嵌有一小石塊,形式別致據考證,石棚為距今二萬年前的石器時代遺物,被考古學者稱之為“世石文化”。石棚的作用,學者們看法不盡相同,有的說是古人類居住的洞穴;有的說是世石墳墓,意義如同埃及的金字塔;有的說是一種宗教祭祀建筑物;有的說是古代氏族舉行各種活動的場所。 整個石棚基于天然巖石構成的臺階上,反映了原始永州人擇居的聰明才智。黃田鋪石棚是我國歷史上新石器……[詳細]

62、望子崗遺址

望子崗遺址位于源遠流長永州市零陵區凼底鄉凼底村。年代蹁為新石器時代晚期至商周,是一處文化性質豐富、文化內涵多樣的文化遺址。望子崗遺址位于瀟水支流桴江右岸,總面積約10萬平方米。其中心區位于馬鞍型山坡上,山坡長約400米,寬約100米。呈東北──趨向。遺址中心區面積區5000平方米。遺址文化層深達1-2米,共分8層。共發現5組建筑遺跡,其中甲字形和圓形半地穴式建筑,在同時期考古遺址中比較少見,在湘南地區尚屬首次發現;發現21座新石器時期至商周早期墓葬,其中商周早期墓葬在湘江流域首次發現,具有明顯的古越族人墓葬的牲。古越族人墓葬和人體骨架的發現,為研究古越族生物學體征、望子崗遺址的年代及當時人們的生活方式,提供了重要依據;次明顯的生活界面的疊壓關系以及遺址出土的青銅鉞、玉環殘件以及豐富的陶器與石……[詳細]

63、寧遠濂溪祠

寧遠濂溪祠(含灣頭村周氏宗祠和禾亭周氏宗祠),為紀念北宋理學鼻祖---周敦頤而建,位于九嶷圣地、德孝之源,國家歷史文化名城---寧遠縣城九嶷北路與文廟街交界處的,一條幽深的小巷’八百春‘,始建于南宋嘉定十七年(1224),是當時全國最早獨立建立的、屈指可數的幾座濂溪祠之一,至本世紀初,全國仍保存有古代建筑的“濓溪祠”,唯有寧遠一處。寧遠濓溪祠始建于南宋嘉定十七年(1224),是當時全國最早獨立建立的、屈指可數的幾座濂溪祠之一,至本世紀初,全國仍保存有古代建筑的“濓溪祠”,唯有寧遠一處。南宋自嘉定年間起,首先在“學宮”(寧遠文廟)內設立了“濂溪祠”。而后,逐漸離開文廟的附建規制,獨立建起了專祀周敦頤的“濂溪祠”,遍及江南州縣。寧遠現存這處“濓溪祠”始建于南宋嘉定十七年(1224),是當時全國最……[詳細]

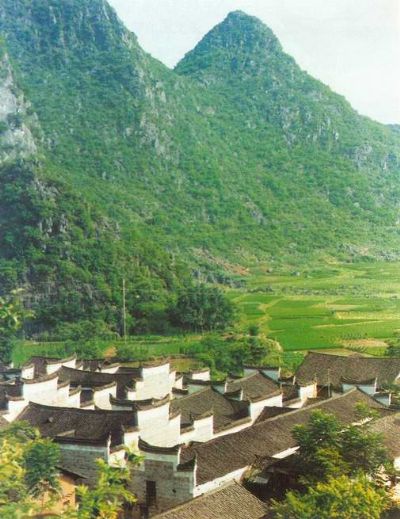

64、寶鏡何家大院

何家大院古建筑群寶鏡何家大院位于江華瑤族自治縣大圩鎮寶鏡村,因村前有一井塘水清如鏡而得名。據寶鏡《何氏族譜》記載,清順治七年(1650),寶鏡先祖何應棋由道縣舉家遷移至此定居,迄今360年。目前,全村共有11個村民小組、227戶、989人,全部都是何姓后裔。寶鏡何家大院建筑群至今保存完好。大院占地面積約80畝,由3堂井18廳組成,共108間房,俗稱“三堂九井十八廳,走馬吊樓日曬西”。大院建筑群布局坐東朝西,磚木結構,以青石、青磚、青瓦建成。院內屋舍整齊,重樓疊室,雕梁畫棟,院外古木參天。由北往南依次分布為圍姊地、大新屋、下新屋、老堂屋、新屋等五個部分組成,最早的建筑距今已經三百余年。即使是家大院新屋,距今也有170多年歷史。宏大的規模,磅礴的氣勢,奇特的設計,堪稱永州古民居之一絕。寶鏡村為省……[詳細]

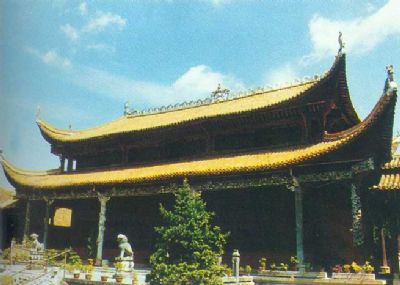

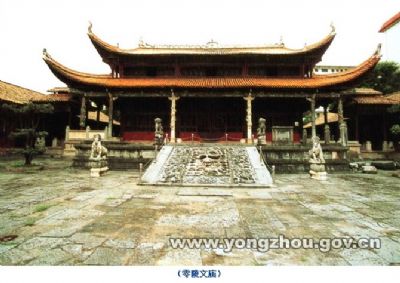

65、零陵文廟

零陵文廟 時代為清。位于湖南省永州市。零陵文廟之木、石雕技藝精湛,為本省文廟建筑中之藝術珍品。 宋嘉定元年(1208)始建,清乾隆四十年(1775)重建。清嘉慶、道光年間均進行修葺。現存建筑主要為大成殿,磚木結構,面闊5間,進深3間,高17.1米,重檐歇山頂,翼角高翹,黃琉璃瓦,正脊置寶鼎,占地700平方米。 文廟建筑的主要特點:木雕、石刻技藝精湛。殿前漢白玉龍柱,青石鳳柱,殿前石獅、石象、五龍丹墀、大成殿高臺、殿周石圍欄、月臺四周等利用陰刻、淺浮雕、圓雕、高浮雕、鏤空雕等手法,表現永州山水風物、歷史典故。殿前木額枋高浮雕、鏤空透雕龍鳳、禽獸、花卉紋飾,線條流暢,雕刻精細。這些均為省內文廟建筑中之藝術珍品。本省古建筑中多廣泛應用石材料作建筑構件,而采用漢白玉柱,制作或透雕各種精美的動物……[詳細]

66、永州文昌閣

文昌閣位于冷水灘城區湘江西岸的懸崖上,建成于明嘉靖十一年,原有財神殿、文昌殿、觀音堂、洞賓樓等建筑群,總面積500平方米。現僅存觀音堂,其余殿樓,不知毀于何年。據《零陵縣志》載:文昌閣前,有磚砌牌坊,-“文昌閣”三個字。坊前石階五級,兩側襯以云龍浮雕。財神殿中供趙公元帥騎虎巨像,右手執金鞭,左手握元寶,形象威武雄壯。文昌閣二樓塑有文昌帝君之像,圓形樓頂上繪有太極圖案。帝君像前,立魁執筆點斗。供桌中央有:“至圣先師孔子神位”。神龕兩旁有對聯:“為士大夫十七世,作帝王師億萬年”。循文昌閣左廊至觀音堂,堂前有匾,題“一片婆心”四個字。堂內塑有木刻觀音大士像,兩側有對聯:“好子向積善人家送去,化身從普陀海上飛來”。洞賓樓在觀音堂后,樓下撐以木柱,樓前有“欸乃一聲山水綠”匾額。登閣俯瞰有騰空之感,仰望……[詳細]

67、玉蟾巖遺址

玉蟾巖遺址新石器時代。位于湖南省道縣延壽鎮白石寨村,在此發現了時代最早的栽培稻等實物標本。玉蟾巖洞穴,當地俗稱為-洞。洞穴高于地面約5米,洞口部分寬約12~15米,進深6~8米,洞口方向為東南。洞口前地勢平坦開闊,陽光充足,適宜人類居住。遺址首次發現于1980年,曾多次進行調查。1993年、1995年兩次進行了考古發掘。遺址的文化層厚1.2~1.8米,地層保存基本完好。清理的生活遺跡主要為燒灰堆,灰堆一般直徑40~50厘米,厚不足10厘米。生產工具主要是石制品和骨、角、牙、蚌制品。石制品全部打制,有石核、石片、砍斫器、刮削器、切割器、石刀、鋤形器等,制作粗陋。遺址中有大量動物殘骸,哺乳動物達20余種,如有水鹿、梅花鹿、赤麂、小麂等;食肉類動物也很豐富,如熊、水獺、豬獾、狗獾、貂、大小靈貓,以……[詳細]

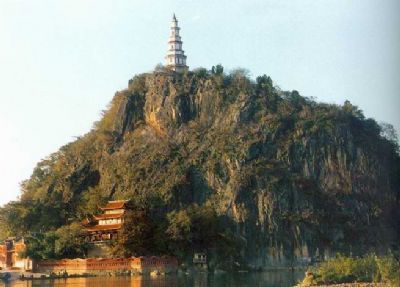

68、江華凌云塔

江華凌云塔 時代為清末。位于湖南省江華瑤族自治縣城沱江鎮,此為省內具有佛教、伊斯蘭教建筑風格的樓閣式磚石塔。 清同治八年(1869)邑紳唐為煌等人倡修寶塔于豸山之巔“以鎮文運”。因而捐資修塔,筑石為基,后“惜功之未競”。光緒四年(1878),清末抗法名將王德榜捐資再修,當年竣工,1994年再予修復。 凌云塔為磚石結構的樓閣式建筑。面陽而負陰,中空,外觀為七級八方,四面開門,由下而上逐級內收,頂置鐵直插云霄,故名“凌云塔”。塔內每層皆中空穹頂,不能攀援。 凌云塔立于豸山之頂,遠眺可瞰九嶷蒼梧之勝,俯視則一江碧水環繞其前。塔東峭壁如削,塔東南馮河、西河交匯入沱江,塔南陡壁上有明代古寺回龍庵,西與沱江鎮相接,北與沱江大橋相連,塔橋相映生輝,塔寺合一蔚為壯觀。并含佛教與伊斯蘭教的特征。 1……[詳細]

69、許家橋將軍府

許家橋明代將軍府位于湖南省永州市零陵區梳子鋪鄉許家橋村,始建于元末明初,清道光時曾進行維修,形成現有格局。將軍府座東朝西,現存半圓形月臺、門樓、水池、長方形月臺、公廳屋、橫屋、圍墻、許氏宗祠、石橋及相關附屬文物。據許氏族譜記載,許氏始基祖許煥長祖籍浙江嘉興府嘉興縣善良鄉,元至正年間任湖南衡、永、郴、桂副都統,誥封振武將軍(從一品),卒于官舍,葬于零陵西路孝悌鄉大灣山(今許家橋);其子許諒元代任通判,誥授承德郎,葬父后遂定居此地;許諒之子許智、許信在明代均世襲指揮使之職;八世祖許健如于明嘉靖年間保授戎府。許家橋明代將軍府是湖南省規模最大、保存最完整的明代將軍府。本體及環境原真性好。是研究古代官宅建筑特征、演變與斷代的珍貴實物例證。將軍府門樓、水池及駁岸、公廳屋、橫屋、宗祠、鋪地、圍墻等各部分保……[詳細]

70、新田李家大屋

新田縣地處湘南邊陲,自古民風淳樸,崇文尚武。在新田的西北端有一個叫金盆圩鎮的地方,這里人杰地靈、物美風華,還有一處省級重點文物保護單位—李家大屋,它的建造格局及宏大的規模在新田首屈一指,是今天我們要一起去游覽的地方,現在就請大家跟著我走進李千二古村,一起去領略李家大屋迷人的魅力吧!李千二古村依山勢伴水淵而建,因為古人在選址上非常注重風水學,認為山體是大地的骨架,水域是萬物生機之源泉。有詩曰:“依山傍水一座房,送雨迎風百寶盆”。李氏大屋就處于李千二古村的中部,傳說中百寶盆的位置。這就是李千二古村的村頭,數棵古柏樹佇立在石拱橋頭,橋下的小河像一根玉帶般纏繞著古村。沿著小路往上走,沿途會看見一棟棟頗有湘南特色的古民居,而李家大屋則是所有古民居中規模最大、布局最獨特、構件最精美的一處古民居建筑,它集……[詳細]

71、曾令鈞、曾令銓故居

曾令鈞、曾令銓故居位于湖南省新田縣驥村鎮龍崗曾家村,曾令鈞、曾令銓兩兄弟出生于此,他們的童年、青少年皆在這里度過,直到踏上革命征程。故居坐北朝南,系土木結構建筑,整體呈“一堂四間”的格局,其主體建筑由一大堂、四廂房等組成,建筑面積168平方米。曾令鈞(1903~1929)、曾令銓(1906~1929),他倆是同胞兄弟,湖南省新田縣驥村鎮龍崗曾家村人。家有水田、杉山,縣城還有“老泰和”商店。其父曾道一,曾任新田縣參議會議員。民國4年(1915)春,兄弟同時啟蒙,民國9年、10年,令鈞、令銓分別考入縣高小第9班、l0班。寒、暑假回家,常同長工割禾、種菜,同村里夯孩子上山打柴、割草。民國8年,新田大旱,曾益生一家6口,在外乞討。令鈞懇求母親,送益生一籮筐谷子。民國10年,鄰居廖世祿無米過年,令鈞說……[詳細]

72、黃家大屋

黃家大屋 時代為清。位于湖南省寧遠縣九嶷山瑤族鄉九嶷山村,此為湘南地區具有瑤族風格的民居建筑群。 清咸豐二年(1852)由裁縫黃知保修建,1950年土地改革中分給農民居住,至今絕大部分房屋保存完好。大屋長方形,坐西南朝東北,中進房屋為中軸線,兩側對稱式排列,每進三座正房。每進三座一門(雙開門),門檐覆小青瓦,共4門。每座正房為一照壁,3天井,1廳堂,1過廳,兩居室,兩廂房,兩朝門(對稱開設),各房之間相通。東西兩側建廊式畜圈、倉房。廊式房與居室封火山墻相連處,用三級馬頭封火墻,以阻火患。 大屋選址于群山環抱的九嶷山中,顯得十分古樸典雅,整個建筑結構嚴謹,布局合理,通風、采光、排水等設計科學,尤注重安全防范。實為中國古代莊園式農業經濟建筑的一個縮影。 2002年5月19日,湖南省人民政……[詳細]

73、黃陽司窯址

黃陽司窯址位于永州市冷水灘區黃陽司鎮陶家洲與錢家洲之間的湘江河岸。共五處依次排列,各相距50~70米。窰室呈長條形斜坡狀延伸,用匣缽裝燒。釉色青黃或淺黃,開片或不開片,90%坯胎涂化妝土,胎色成磚紅色。器形以碗、碟為主,兼有杯、瓶、壇、罐。碗、碟內印團花或文字,圖案有蓮花、菊花、蝴蝶及幾何圖形,文字印有“唐、何”姓氏題記,“開元通寶、宋元通寶”等錢文,碗90%為圓口。……[詳細]

74、小桃源村古建筑群

小桃源村,位于湖南省永州市寧遠縣禾亭鎮,始建于明代萬歷年間,為全國第三批古傳統村落,小桃源村共160余戶,600余人,其四面山體圍繞,被當時居民視為世外桃源。現存多座明清時期古民居,采用對稱院落式布局,布局緊密,戶戶相連,如今是寧遠縣古民居歷史較長、保護較好的村莊,極具歷史、文化及旅游價值。在中國古代封建社會里,家族觀念相當深刻,往往一個村落就生活著一個姓的一個家族或者幾個家族,多建立自己的家廟祭祀祖先。這種家廟一般稱作“祠堂”,其中有宗祠、支祠和家祠之分。祠堂也可以作為家族的社交場所;有的宗祠附設學校,族人子弟就在這里上學。正因為這樣,祠堂建筑一般都比民宅規模大、更氣派,祠堂也是發揚民族精神的殿堂,而小桃源村這里的祠堂如今用作紅白喜事聚會的地方。2019年,小桃源村古建筑群入選湖南省第十批……[詳細]

75、零陵文武雙廟

零陵文廟位于永州市零陵古城東門嶺路(永州市五中旁,零陵文物管理所內),原為“零陵縣文廟”,又名“縣學宮”、“先師廟”、“孔子廟”、“圣廟”等,始建于宋嘉定初年(1208年),原址為瀟水西岸愚溪橋左,后曾六次遷移改建,四易其地。現存建筑為清乾隆四十年(1775年)重建,但今僅余大成殿及東西兩廡,建筑面積約700平方米。大成殿為歇山重檐,翼角高翹,黃色琉璃瓦,金碧輝煌。殿前廊有石柱四根,兩根為漢白玉柱,兩根為青石柱,分別浮雕著蟠龍與飛鳳。殿前月臺及丹墀兩旁分立石獅、石象各一對,丹墀則為漢白玉浮雕云龍。大殿臺基及四周的石圍欄上,以及各廊柱、殿柱之石礎,均雕刻著人物故事及飛禽、走獸、花卉等圖案,選型古樸,精致細膩,栩栩如生,可謂件件珍品。2013年,零陵文廟與零陵武廟合為零陵文武雙廟被國務院列入第七……[詳細]

76、吳家大院古建筑群

吳家大院位于雙牌縣理家坪鄉板橋村,始建于明朝,其主要建筑為年間所建。共占地40余畝,建筑面積4000余平方米。吳家大院整體建筑分為前院“拔萃軒”、“律萼齊輝”與后院(祖宅)三個部分。“拔萃軒”與“律萼齊輝”相連,分左右而建,構成一體。中有大廳3座,12個房間。大廳左右兩側均有一條1.8米左右整訓的青石板路小巷。大廳左側為“律萼齊輝”,有四個大廳、16個房間。大廳右側為“拔萃軒”,有1個大廳,作為開辦學堂和接待之用。“拔萃軒”后面(即后院)為祖宅,由吳景云(府臺)祖輩修建,比“拔萃軒”早四十年左右,共4棟、32間。所有古建筑群均為磚木結構,青瓦作頂,飛檐翹角,雕龍畫鳳,古色古香。前院左側古樹參天,建八角亭,正面有人造“月亮潭”,水深及腰,清澈見底,四周翠竹環抱。2011年,湖南省人民政府公布為……[詳細]

77、祁陽文昌塔

文昌塔時代為清。位于湖南省祁陽縣城關鎮,此為省內僅有的四面抱廈式結構的磚石塔。塔始建于明萬歷元年(1573),由祁陽人銅仁知府鄧球倡建,重建于清乾隆十一年(1746)。文昌塔坐東南朝西北,高36.68米,基座直徑18.2米,每邊長7米,磚石結構,底層以青石為基,二層以上為青磚砌筑,從下而上,逐層內收。內為拱頂,外為磚石出挑外檐,外平臺地板、頂蓋、角脊均用紅砂石鋪砌,尤耐風霜。塔中空,各層均有臺階,可繞至塔頂。每層各面均設券門。二、三、七層設外平臺,其余設腰檐。各層高度不等,使塔身造型具有韻律感。塔頂有鐵剎,雄偉壯觀。一層正門嵌“二龍戲珠”立體鏤空浮雕石刻,上刻“文昌塔”三字,其余各層也均在內壁上嵌有對聯、建塔記等碑刻。1983年10月10日,湖南省人民政府公布為省級文物保護單位,編號102-……[詳細]

78、下八井鎮古建筑群

下八井鎮古建筑群位于永州市冷水灘區普利橋下八井村,為抗日愛國將領呂旃蒙烈士故里,現存明末清初年代民居17座,門樓1座,建筑面積約3000平方米。下八井村明清民居群坐落在丘陵山巒圍成的小盆地里,環境十分幽靜、古樸。村前有四方青石砌成的護坡和青石板路,規劃設計獨具匠心。民居以四座正屋成田字形為中心,現轄各建三排橫屋,呈向心狀排列,形成一個統一完整的民居群,像一個倒置印的平面。中心空地為浩劫場地,周圍建低矮的永恒,既做圍墻又做住房,一舉兩得。從民居、空地、圍墻與月臺整體看,這種設計布局在古民居中十分罕見。房屋建筑均為懸山頂,有木質、壁板走線條,木、石雕鳥、花卉、禽獸等,線條流暢,工藝簡潔。房屋形制小,究竟、平面狹窄。這些都為明代建筑風格,具有較高的科研和歷史價值。2011年,湖南省人民政府公布為省……[詳細]

79、泠道故城遺址

泠道故城遺址 時代為漢。位于湖南省寧遠縣泠水鎮,城邑保存好并有豐富的文化遺存,對于研究秦漢以來的歷史、政治、經濟具有重要價值。 城址南北長170米,東西寬87米,總面積14790平方米,夯土城墻殘高4米,厚16米。護城河寬17米,深2米。城墻、護城河遺跡及地下遺存保護較好。東、南墻部分遭到破壞。 泠道縣為秦置,經兩漢至南北朝稱泠道,隋廢泠道并入營道,縣治仍舊。之后縣名多次變動,至宋乾德三年(965)改寧遠縣,縣治遷今址,故城廢。泠道城作為縣治長達1100余年,為馬王堆漢墓出土《地形圖》所標城邑之一。是目前保存較好的古城址之一。城附近有長達十余里之古墓群,并有聚落遺址,其豐富的文化遺存,具有重要的歷史科學價值。 1996年1月4日,湖南省人民政府公布為省級文物保護單位,編號60-15。……[詳細]

80、吳公塔

吳公塔時代為清。位于湖南省東安縣紫溪市鎮,此為保存完好的清代磚石塔之一。塔始建于清乾隆十四年(1749),于乾隆十七年(1752)竣工,為紀念知縣吳德潤的政績,而取名“吳公塔”。塔系磚石結構,樓閣式,通高30米,基底11米,七級八方,內實6層。各層辟門窗平座石欄,可以登臨遠眺。塔內有石級可盤旋而上直至塔頂。平面布局精巧,有塔內連廊,五層疊穹窿頂,五六層八角磚柱貫穿塔剎,上覆寶頂,頂光直達塔室,使五六層與塔剎連為一體。六層繞八角柱經券門平座,繞塔可憑欄俯視,山川景物盡收眼底。塔剎為石結構,且雕刻精美,并有避雷作用。石相輪、石寶頂刻工精細,實為罕見。塔原為縣令吳德潤所見,因吳外調,成了“半拉子”工程。荊道乾接著重建,歷時3年建成,取名為吳公塔。塔不以荊道乾命名,而以吳德潤命名,可見,荊道乾之高風……[詳細]