永州市文物古跡介紹

湖南省 零陵區 江永縣 新田縣 寧遠縣 道縣 祁陽市 江華縣 雙牌縣 東安縣 藍山縣 冷水灘區 永州市文物古跡 永州市紅色旅游 永州市名人故居 4A景區 永州市十大景點 全部 永州市特產 永州市美食 永州市地名網 永州市名人 [移動版]

41、大冠堡

大冠堡2007年,第三次全國文物普查取得重大發現,在新田縣發現兩個古堡群。一個以毛里鄉的大冠嶺上的大冠堡為中心,周邊5公里范圍內分布著大冠堡、新宅嶺堡、大利堡、百萬城堡、龍形堡、龍秀堡、凌宵堡和獅子望月堡;一個是以石羊鄉“南國武當山”為中心,周圍群山之中散布著龍潭堡、牯牛崗堡、白米寨堡、石古寨堡、飛龍堡、樂大晚堡。這兩個古堡群相對獨立,又互為犄角,遙相呼應。各堡與中心堡舉目可及,呈眾星捧月之勢。其中大冠堡的處這一帶山嶺的最高處,海拔685米。堡內共有17個房間屋基,總面積7000平方米,內城墻長346米,城墻殘高4米左右(原高度5-6米),城墻上的走道平均寬約2米。除房屋外,古堡內還有兩個蓄水池。蓄水池長、寬各10米左右,沈約5-6米。每個蓄水池能蓄水500-600立方米、整個城堡為手工精細……[詳細]

42、大皮口村古建筑群

在距零陵城區100里的零陵區水口山鎮有一個神奇美麗的村莊。這個村莊叫大皮口村。大皮口村位于衡山南端,瀟水之西,背依柴君山,西臨梅溪河,這個村群山環抱,流水潺潺,百鳥鳴翠,風光秀麗,景色宜人,如上天遺留人間的一顆璀璨的明珠。大皮口村不但風景秀美,蘊藏著神奇的傳說,而且這個村歷史悠久,保持著明清大型古建筑群,如今村里150多座古建筑,鰲頭高聳,飛檐翹角,氣勢恢弘,特色鮮明。這150座古建筑中,其中明代年間建造的50多座,清代建造的90多座。另外,還有40多座四合院落青磚灰瓦,泥繪彩塑,山水人物,活靈活現,惟妙惟肖,院內門窗和廊枋上清晰可見雕梁畫棟、雕龍畫鳳等吉祥圖案,外墻及門頭上隨處可見花、鳥、蟲、魚和“福、祿、壽、喜、康、寧”等木、石刻惟妙惟肖。這大院子共有五縱六橫、十二巷,巷巷相通、縱橫相連……[詳細]

43、新田文廟

新田縣文廟位于縣城龍泉鎮立新街東側。始建于明崇禎十二年(1639年)。文廟坐東向西,廟院長97米,南北寬分別為27米、29米、32米不等,總面積2500平方米。廟院由西向東依次為:泮池、靈星門、大成門、大成殿、崇圣祠。靈星門,全部采用青條石構筑而成,通高7.8米,寬6.7米,設中門和左右便門,三條門上方均用漢白玉石分別陰刻“靈星門”、“太和”、“元氣”、“金聲”、“玉振”。上下橫梁深雕刻雙鳳朝陽、二龍戲球、八仙過海等圖案,人物形象栩栩如生,工藝十分精湛。大成門,封山頂,磚木結構,高10.5米,寬24米,設門三條,正中東面石刻五龍丹墀圖。大成殿,磚木結構,重檐歇山頂,高16米,面寬18.7米,內外共20柱,屋脊置陶制雙龍,脊中設彩陶葫蘆寶瓶,面蓋琉璃黃瓦,正殿內設大成至圣先師孔子神位,整體建筑……[詳細]

44、高家村古建筑群

高家村古建筑群位于江永縣夏層鋪鎮高家村,有高家、月亮潭、洞仔上三個自然村,共388戶、1738人。源于何姓、楊姓、義姓(瑤族)。何姓于北宋紹圣元年(1098)遷居于此;楊姓于北宋重和元年(1118)遷入;義姓于元大德九年(1305)遷居于此。高家村古建筑群依山傍水,氣勢雄偉,古公共建筑群數量眾多,內容豐富。有雄偉壯觀的五通感應廟,保存完好的文昌閣,有古碑墻、古碼頭(遺址)、古戲臺(遺址)、高霞觀(遺址)、6座門樓和祠堂,儒教、佛教、道教成“一”字型并列,是宗教信仰的信中地與融合地。文昌閣位于村東方,始建于明萬歷四十年(1612),后焚毀。現存建筑為民國七年(1918)重修。文昌閣四面、四層、四重飛檐,磚木結構,穿斗抬梁,做工考究。屋面為青瓦歇山頂,斗拱飛檐,整修呈護城墻箭型,長寬均為7.6米……[詳細]

45、道縣紅軍墻

道縣紅軍墻位于永州市道縣瀟水中路,西關橋南橋頭。1934年,中國工農紅軍長征經過道縣,在所到之處刷寫標語。當時,一位14歲的小紅軍在縣文廟(后為道州賓館)前南面的照壁上,寫下“工農革命努力奮斗,工農革命勝利萬歲”16個大字。照壁呈東西方向立于周家坊進口處。由于紅軍墻所處的位置在瀟水和濂溪河匯合處,地勢低洼,每年漲洪水時,紅軍墻墻體就會有大約三分之一的地方被水浸泡,嚴重影響著紅軍墻墻體的安全。1997年,縣政府將它遷至西關橋南橋頭附近。道縣紅軍墻現是道縣一愛國教育基地,一處文物旅游景點,一處傳承紅軍長征精神的地方。各地重走長征路的隊伍都會來紅軍墻來感受當年激戰的情景。黨員宣誓,升旗活動,長征精神主題教育活動,都會在紅軍墻下舉行。2006年9月,一面曾經在天安門廣場升起過的五星紅旗,沿著紅軍長征……[詳細]

46、何紹基故里

何紹基故里位于道縣縣城東郊1公里處的東門鄉東門村,總面積約1平方公里。全村現有總人口1100多人。據何氏族譜記載,明清以來,全村出進士24人,曾有“十五代秀才世家”之稱。其中代表性人物有何凌漢、何紹基父子。何紹基故里保存完好,具有鮮明的民族個性和深厚的文化底蘊。故里建筑布局合理,探花第、進士樓、東洲草堂、士民居等,構架精巧,精雕細琢,匠心獨運,莊嚴肅穆,極具歷史和藝術價值。其中進士樓與探花第是清代民間祠堂公共建筑的標本,是研究河南社會習俗的實物載體,有很高的歷史和建筑科學價值。何紹基(1799-1873),字子貞,清道光十六年(1836)進士,官至四川學政。何紹基的書法藝術,是華夏文明的積淀之一,馳名中外,有“有清二百余年第一人”、“把中國書法藝術推向第三高峰”之美譽。1990年,全國首屆何……[詳細]

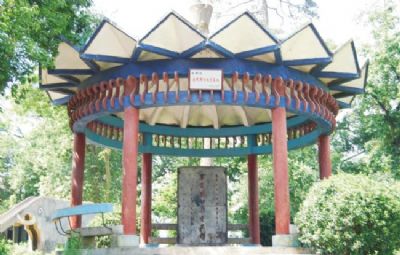

47、塔下寺革命烈士亭

塔下寺革命烈士亭位于永州市藍山縣城東塔下寺西北角的叢林內。1949年隨著全國解放的腳步日益加快,但仍有一小撮國民黨反動派負隅頑抗。是年冬,國民黨湖南保安軍第1師師長謝聲溢率殘部來藍山,國民黨交通警察總局東南辦事處主任王春暉率交警第4、14、17、18總隊也尾隨而來,組建了“湖南軍政委員會”和“-救國軍”。1949年12月5日我中國人民解放軍46軍136師奉上級命令攻克縣城,解放藍山。在這次戰役中解放軍某排排長黃福生等6位解放軍戰士為解放藍山縣城英勇犧牲。1950年黨組織將犧牲烈士葬于塔下寺叢林內,砌方形墓地。1984年3月藍山縣武裝部和民政局根據上級要求在原墓葬址上重拾烈士遺骸重建圓形烈士紀念亭。亭高6米,拱形圓頂,檐呈18角,亭周立大柱6根,占地面積20平方米,亭中央屹立的花崗石墓碑上鐫刻……[詳細]

48、東安廣利橋

廣利橋位于湖南省永州市東安縣紫溪鎮(塘夫鄉)花橋村的印水河之上,是一座歷經200多年風雨的清代古橋,以其獨特的“金腳、腰”風雨橋造型,充分發揮了實用和審美多重功能,展示了中國傳統筑橋技術的高超和神奇,具有重要的歷史、藝術和科學價值。建于清朝乾隆三十八年(1774年),取“廣濟行人,萬民便利”之寓意而命名。有“七十門柱金蟾,廣利橋名天下傳”的詩句詠贊此橋,廣利橋仿效宋代營建方法而建,橋分三拱,石墩水罩,拱角奇勝。廣利橋是國家重點文物保護單位,位于紫溪市鎮花橋村,乾隆38年(1773)修建。廣利橋全用青石砌成,全長36.8米,橋高7米,橋寬4.5米,東西走向。橋身3拱,拱高6米,石料砌成,拱腳落水處薄至0.33米。有“金雞腿、豆腐腰”之稱。橋罩系木結構,有重檐小青瓦長廊,共四柱三間17個穿斗式柱……[詳細]

49、下灌村古建筑群

寧遠鐘靈毓秀,人才輩出。唐至清末,寧遠縣涌現出狀元兩名,進士八十二名,文武舉人及各類貢生六百五十一人,居湖廣各縣之首。其出類拔萃者有唐代湖廣第一個狀元李郃、宋代特科狀元樂雷發,唐宋兩位狀元出生地均為寧遠縣灣井鎮下灌村。寧遠下灌村,既是古老的麻將村,也是歷史上的狀元村,已經列入第四批中國傳統村落名錄。該村位于寧遠縣城西南方向約三十公里,號稱為湖南第一村的古村。它坐落在“十里畫廊”的灌溪與冷江河畔。下灌村始建于四九九年,至今已逾一千五百年歷史。該村人口一·三萬人,其中李姓人口占九成。歷史上曾經出過兩名狀元,四十八名進士。該村依山傍水,風光旖旎,村落建在船形地上,浮飄于冷江與灌溪之間。在下灌村前,有一座山,山上建有一塔。站在村后的高處看,這塔山猶如一根撐桿,把一個偌大的下灌大船,牢牢地鎖定在這兩水……[詳細]

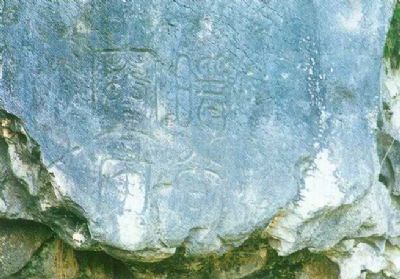

50、陽華巖摩崖

陽華巖摩崖位于湖南省永州市江華縣城東6公里竹園寨回山之下,山勢向陽,陡峭如劈,中有石磬,下有寒泉。這是一個敞開式的奇特巖洞,平整的洞壁成了歷代文人墨客刻石題詠的勝地。陽華巖內最早的石刻是唐代永泰二年(公元766年)的一幅題銘:唐代道州刺史、著名文學家元結巡視屬縣至此,在縣令、著名書法家矍令問陪同下游回山遇此巖,而題《陽華巖銘并序》。石刻長290厘米、寬73厘米,是陽華巖最大的碑刻。元結的題刻至今已有1400年歷史,是永州現存最早的摩崖石刻,開創了湘桂兩地自唐后摩崖石刻盛行的風氣。南宋時,江華縣令安圭對陽華巖20余景點摹描容形,繪刻成一幅《道州江華縣陽華巖圖》,并作序以說明,書法家豫章羅曄書。安圭的石刻圖文為國內少有,是湖南省僅存的摩崖圖刻。陽華巖摩崖石刻共有40余方,其中字跡清晰可辨的有38……[詳細]

51、舂陵侯城遺址

舂陵侯城遺址時代為漢。位于湖南省寧遠縣楊家坪鎮。此為省內保存較好的漢代古城址之一。舂陵侯城遺址呈方形,四周夯土城墻猶存,東西寬135米,南北長158米,城墻殘高2~6米。城墻夯土層次分明,西、東、北墻有城門遺址,四周有護城河。現城墻上被村民辟為菜土,城中及護城河墾為稻田,城東2公里處有舂陵侯劉買墓。秦始皇二十四年(前223)設舂陵縣,漢景帝時隸屬長沙國。漢武帝元朔五年(前124),長沙定王封第十三子劉買為舂陵節侯,建舂陵侯國。漢元帝初元四年(前65),劉買孫劉仁乞請遷往南陽白水(今湖北棗陽東),計建縣99年,立侯國79年。長沙馬王堆漢墓出土的《地形圖》上有舂陵縣的標志,城墻基與城內文化層較為豐富,對探討秦漢時期的政治、經濟有一定的研究價值。1983年10月10日,湖南省人民政府公布為省級文物……[詳細]

52、九泥壩戲臺

九泥壩戲臺位于肖家鎮九泥村,于清乾隆年間修建。九泥村是祁陽寶貴的文化遺產,2016年入選第四批中國傳統村落名錄。九泥壩戲臺是九泥村古建筑群中最出色的一顆明珠。它完整地保留了明清時代戲臺建筑風格和歷史文化信息,集建筑、歷史、科學、藝術價值于一體,是湖南地區存世不多的保存完整的重檐亭閣式古戲臺。戲臺結構合理,內頂穹窿藻井,雕梁畫棟,精雕細刻,造型精美,形態逼真,匠心獨運,承載著厚重而悠久的歷史文化,具有鮮明的地方特色,蘊含著豐富的民間建筑、工藝美術與宗教文化文價值。該戲臺原本為當地宗祠內表演祁劇的場所,目前仍舊為第二批國家級非物質文化遺產“祁劇”的演出場地,它在歷史街區內保持了原住民的傳統生活,是文化遺產可持續性、活態性保護的典范。1983年,湖南電視臺在此拍攝了祁劇目連戲《孟麗君》、1984年……[詳細]

53、樂大晚村古建筑群

樂大晚村位于永州市新田縣石羊鎮,地處“南國武當山”東南部,是樂氏十一世先祖——均佐公于元末明初開立的基業,迄今已有600多年的歷史。因樂大晚開基立業先祖“特科狀元”——樂雷發之后。樂氏四世先祖樂雷發為南宋寶祐元年特科狀元,留下了著名的“廷對八策”;五世祖斗之為開慶元年進士;六世祖仲謙“神童舉景定三年壬戌科房山京榜進士”,留有典故“子騎父當馬,父望子成龍”;樂大晚開盤祖公樂佐均啟發后裔,始終信奉著“忠孝立德、耕讀傳家”的精神,以興農勤耕為本,以重教篤賢為天,孕育出了一代又一代文人賢達。據史記資料記栽:明清時期,樂大晚村先后出了“兩名進士,七名貢生”,清嘉慶十年乙丑科進士樂觀周、清道光六年丙戌科進士樂克諧;在民主革命時期,大晚村賢達——樂仲光積極投身于“新文化運動”和新民主主義革命,解放后,他留……[詳細]

54、紅七軍十九師政治部舊址

湖南省級文物保護單位--紅七軍十九師政治部舊址。這棟看似很不起眼的普通民房就是我國改革開放總設計師鄧小平同志早期革命時領導的廣西百色起義后組建的中國工農紅軍第七軍北上革命進行戰略轉移時在江華留下的革命舊址。當時鄧小平同志任前委書記兼十九師政治部主任。這是我省僅存的兩處保存較好的中國工農紅軍第七軍北上革命舊址之一(另一處在我省的武崗市),是一處珍貴的革命文物舊址,也是一處重要的愛國主義教育基地。1929年12月,鄧小平、張云逸、李明瑞領導的廣西百色起義后組建的中國工農紅軍第七軍,在廣西右江建立革命根據地發展革命力量。由于革命熱情和堅決執行黨中央命令,紅七軍在1930年一段時間內曾執行了錯誤的“立三路線”,昌險攻打柳州、桂林,在廣東小北江建立根據地,致使紅七軍離開右江革命根據地,進入白區攻打大城……[詳細]

55、駱銘孫村古建筑群

駱銘孫村歷史悠久,聲名顯赫,據《駱氏家譜》記載,駱氏先輩明初洪武年間已生息于此。駱銘孫村現存明代建筑3座以上,其歷史之久遠,規模之宏大,建筑之精美,保存之完整,在古民居中極為罕見。村中建筑以駱氏公祠為最。公祠占地1.2畝,前有天井,后有大廳、神壇,兩側為廂房。梁柱皆由粗壯筆直的硬木構成,柱礎上麒麟龍鳳珍禽瑞獸圖案石刻浮雕神形兼備,栩栩如牛;柱撐上木雕花紋形象生動,古樸大方,刀法細膩流暢。公祠前門牌樓結構復雜,制作精美,飛檐斗拱,氣勢恢弘,牌樓上“楚南望族”四個楷書大字大氣磅薄,顯示出駱氏家族的顯赫地位。駱氏諸代人中,官居要職者甚多。村中有一駱安公排樓,樓上“錦衣總憲”匾額為萬歷御賜,其顯赫聲望聞名遐爾。據家譜記載,駱安官至錦衣衛都指揮使(錦衣總憲)。錦衣衛在明代地位極高,擁有生殺予奪大權,駱……[詳細]

56、小源會議舊址

小源會議舊址位于湖南省新田縣蓮花鄉小源村,始建于清咸豐年間,為該村劉氏宗祠,又名“麗正書齋”。舊址坐北朝南,磚木結構,硬山頂小青瓦一層半高樓房,房內設有戲臺、天井等。東西長11.2米,南北寬7.3米,建筑面積82平方米。會議舊址之西50米處的一棟民居,為當時紅六軍團的指揮部舊址,時任紅六軍團中央代表的任弼時,軍團長肖克、政委王震就居住于此。2011年小源會議舊址(含紅六軍團指揮部舊址)被省人民政府公布為省級文物保護單位。1934年8月,紅六軍團9700余人在任弼時、肖克、王震的率領下,退出湘贛根據地向西轉移,為中央紅-移開路。20日傍晚,紅六軍團主力部隊從郴州桂陽進入新田,宿營小源村。當晚,紅六軍團軍政委員會在小源村宗祠召開了團級以上干部參加的緊急軍事會議,就渡江時機、行軍路線等重大問題進行……[詳細]

57、寒亭暖谷石刻

寒亭暖谷石刻 時代為唐至清。位于湖南省江華縣沱江鎮老縣村蔣家山。寒亭暖谷石刻被稱為“江華石刻書法之長廊”。 唐永泰二年(766),江華縣令瞿令問筑亭,道州刺史元結作《寒亭記》,摩刻于亭后。宋治平四年(1067)邑尉李成凡、知縣蔣祺游寒亭,于亭西見一谷,命人掘之見一洞,陪同人蔣之奇命名為“暖谷”,并作銘摩刻以記之。明,江華教諭滕元慶之摩刻為“乾坤辟混沌,洞上列亭幽,獨秀云山里,清風萬古秋”。故稱“寒亭秋色”。自唐以來,文人學士留下石刻近70方,大多數保存完好,清晰可辨。 至今寒亭暖谷石刻已有900余年的歷史,其分布較集中,大小不一,形式各異,最大的3平方米,最小的0.2平方米。從書法看,集真、草、篆、隸于一體,成為書法藝術展示之長廊。其文體集游記、銘、序、詩、詞之大成。從中可以看到盛唐時……[詳細]

58、訪堯村古建筑群

訪堯古村民居群位于雙牌縣江村鎮訪堯村,建村于明嘉靖元年(1522)。經過兩百之年的按規劃有步驟的建設,到清嘉慶年間(1796-1819)新屋門周氏宗祠的竣工,已成為“聚族又數百戶,村煙羅列,丁甲蕃昌,文明之盛,縉笏之榮,固為州里所爭羨,而山川之靈秀,田土之饒肥,棟宇之華,風俗之美,尤為遐邇所共推”的龐大秀美的名村了。訪堯古村包括新屋門、鐵溪門、銀花地三個自然村。鐵溪門又分上、中、下三個部分。總占地面積約250畝,總建筑面積6.5萬平方米。全村原有明清建筑的民居二百來座,宗祠三座,店鋪十余間。有雄偉的鐵溪門樓,有供作書院的見龍軒、鳳噦軒,有別墅式的太白樓、課花樓、近月樓。在距村一里許的石家田村,有一座榮祿府第,名曰寄傲山莊。該村居民姓周。據《周氏族譜》記載,明天啟時,周汝忠曾任翰林院五經博士;……[詳細]

59、舜帝廟遺址

舜帝廟遺址位于湖南省永州市寧遠縣城南30公里九疑山瑤族鄉舜源峰北麓,又名“舜祠”、“舜殿”。原有儀門、拜亭、正殿、寢殿等,今僅存儀門、拜亭、寢殿部分建筑。“帝舜有虞氏之陵”碑兩側碑林猶存部分碑刻。殿前古香杉、古櫧樹已枯凋。廟后舜源峰,廟前娥皇、女英雙峰玉立,清泉飛流,環境秀麗。舜是原始社會后期部落聯盟首領,經四岳舉薦,堯帝考察即帝位,他身先士卒,恭謙忍讓,舉賢任能,政績卓著,是中華民族歷史上為數不多的一代明君。舜名重華,字都君,有虞氏部落。相傳舜為上虞人,有名的孝子,是“孝感動天”的楷模,被后世奉為“二十四孝”之首。生于上浦鎮虹漾村,該鎮握登山上舊時不但有舜母廟、墓,還建有“祥虹閣”。舜帝廟遺址是我國唯一一處從漢代延續至明初為祭祀舜帝而建的大型祭祀建筑,前后達1000多年,是一處有傳世文獻、……[詳細]

60、虎溪黃氏宗祠

虎溪黃氏宗祠位于永州市藍山縣城西北20公里,九嶷山南麓,始建于清朝順治九年(1652年),村落四周石峰聳立,山巖遍布,林木青翠,風景十分秀麗。宋朝年間,秦氏、鄺氏、曾氏、田氏曾在這里居住并建立村莊。明朝年間,謝氏、梁氏遷入,當時謝氏有80多戶人家,曾建有謝氏宗祠,后被毀;梁氏有40多戶人家。清代,村名改為虎溪坊,屬桂陽州管轄。清代初年,黃氏遷入。民國到解放初期,村名為虎溪村,并延續至今,是一個歷史悠久的千年古村。虎溪村目前以黃姓居民為主,村落環境優美,村內保存有清代始建的黃氏宗祠、“樹合山斜”“第一家聲”“氣象維新”等三座民宅為代表的古民居50余座,極具特色。虎溪村古建筑群總體布局以黃氏宗祠為中心,向外水平展開,形成了以家族聚居為主要特色的傳統村落格局。黃氏宗祠前后三進,為典型的湘南地區典型……[詳細]