廣陵區文物古跡介紹

1、何園 AAAA

何園坐落于江蘇省揚州市的徐凝門街。何園又名“寄嘯山莊”,是清乾隆年間雙槐園的舊址。清同治年間,道臺何藏舠在雙槐園的舊址上改建成寄嘯山莊,園名取自陶淵明“歸去來兮……登東皋以舒嘯,臨清流而賦詩”之意,辟為住宅的后花園,故而又稱“何園”。全園可分為東西兩個部分,以兩層串樓和復廊與前面的住宅連成一體。東園的主要建筑是四面廳,為一船廳,單檐歇山式,帶回廊,面闊15.65米,進深9.50米。以此建筑為主景,南向的明間廊柱上,懸有木刻聯句“月作主人梅作客,花為四壁船為家”;廳北有假山貼墻而筑,參差婉蜒,妙趣橫生;東有一六角小亭,背倚粉墻;西有石階婉轉通往樓廊;南邊建有五間廳堂,三面有廊。復道廊中的半月臺,是中秋賞月的好地方。西園空間開闊,中央有一個大水池,樓廳廊房環池而建。池的北樓寬七楹,屋頂高低錯落;……[詳細]

2、個園 AAAA

個園坐落于江蘇省揚州市郊的東關街。個園的前身是清初的壽芝園。相傳壽芝園中的疊石是石濤和尚的杰作。嘉慶、道光年間,兩淮鹽商黃至筠購得此園并加以改建,在園中種植千竹,并取“竹”之半,又取蘇軾“可使食無肉,不使居無竹,無肉令人瘦,無竹令人俗”之意,稱“個園”。個園內的景物布局緊湊,以疊石立意、氣勢雄偉而著稱,尤以“四季假山”聞名于世。春山為個園月門,門上有石刻“個”字,形如三片竹葉。步入園門,修竹迎面,石筍參差,構成一幅以粉墻為紙,竹石為繪的春景畫面,以假襯真,猶如“雨后春筍”。進月門,向北為桂花廳,廳前廣植叢桂,后有清池一潭。池上有石橋可直達園北的七楹長樓,樓下有高大的梧桐樹,并有幾叢芭蕉點綴其間。夏山為繞桂花廳,是一座用太湖石疊成的玲挑剔透的“夏山”,湖石假山臨池而立,有洞溪、曲岸、幽洞、鐘乳……[詳細]

3、揚州瓊花觀 AAA

揚州瓊花觀瓊花觀作為千年古道觀,歷經興衰滄桑,終于以嶄新的風貌展現在世人面前。雖然現在還沒有住觀道士,雖然大殿內未塑神像,但它作為揚州著名道觀和著名的歷史文化遺跡,在人們心目中始終享有崇高的地位。而被譽為維揚一株花,四海無同類的千年瓊花,正以其天下無雙的風采笑迎海內外賓朋。明代揚州知府吳秀在觀里建玉皇閣,閣高三層,高大壯麗,登閣可以俯視全城。時至清代,瓊花觀已逐漸衰敗,到了民國時期,蕃厘觀內的建筑物已基本毀于大火。現今的蕃厘觀是由揚州市政府出資于1993年開始重修,歷時三年,耗資1800萬元,重建后的蕃厘觀,觀門仍朝南。觀前的石牌坊系明代所建,石質呈糙米色,有左右兩根石柱,上圓下方,柱端似華表,分別雕刻日月形狀,左為赤烏,象征著太陽,右為玉免,象征著月亮。門樓三間,上嵌一方石額,蕃厘觀三個大……[詳細]

4、吳道臺宅第 AAA

揚州吳道臺宅第建于清光緒二十四年(1898年)的吳道臺宅,原占地30畝,建筑約占7930平方米。共分五個序列,計有房屋百余間(俗稱九十九間半),宅東原有蕪園和祠堂。由于藏書樓模仿寧波天一閣,第二、第三、第四軸線完全仿造寧紹臺道衙署,為此,吳引孫專門聘請浙江匠師來揚營建,主要建筑材料亦采自于浙江。該建筑規模宏大、結構精巧、雕飾精美,是揚州獨具一格的古官府建筑群,也是江南三大名宅之一,具有較高的歷史和藝術價值。現為全國重點文物保護單位。吳道臺宅第為晚清浙江寧紹臺道道員吳引孫出資,吳引孫、吳筠孫兄弟兩房共有的大型私人住宅。宅主吳引孫歷官浙江寧紹臺道道員、廣東按察使,遷甘肅、新疆布政使;署理新疆巡撫,浙江布政使等職。吳氏舊有“有福讀書堂”,后建“測海樓”藏書,原有藏書8020種,247759卷,是我……[詳細]

5、普哈丁墓園

普哈丁墓屬全國重點文物保護單位,是中國伊斯蘭教先賢古墓。俗稱“回回堂”,亦名“巴巴窯”。在今揚州市解放橋南堍、運河東岸回回堂內。據傳,普哈丁系伊斯蘭教先知穆罕默德女婿阿里支系第16世裔孫。南宋咸淳年間(公元1265年—1274年)來揚州傳教,德祜元年(公元1275年)7月20日病逝于由天津南下的舟中。遵其囑葬于揚州城東古運河畔高崗。墓園原是專為安葬普哈丁的,后又陸續安葬了一些阿拉伯人。墓園是一座典型的阿拉伯式建筑,初建于公元十三世紀的我國南宋時期,明永樂皇帝視墓園為國寶,下詔予以保護。清政府也對墓亭進行了多次修建,亭壁上還嵌有光緒三十四年重修墓園時建立的“先賢歷史記略碑”,碑文用漢字刻定,簡要記敘了普哈丁在我國傳教的情況。整個墓園建筑分三部分。第一部分為墓域,內有普哈丁墓及其他阿拉伯人的墓碑……[詳細]

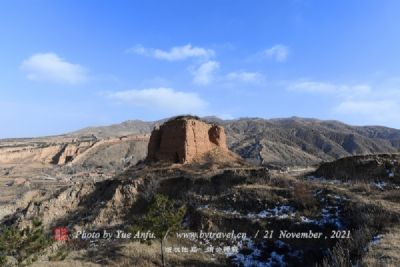

6、揚州城遺址

現為全國重點文物保護單位,位于今揚州老城區及西北郊,為隋、唐、宋時期揚州城池遺址,面積約16平方公里。揚州歷代城池相互疊壓,隋、唐、宋城遺址保存相對較好。1987年以來,經過科學、系統的考古勘探和發掘,基本查清了隋、唐、宋揚州城遺址的規模、布局、建城年代及其沿革關系。隋代揚州城位于蜀岡之上平山鄉,系利用漢廣陵城基礎修筑而成,由隋江都宮城、東城組成,另毗鄰蜀岡可能存有羅城。江都宮城平面近方形,地表以下夯土墻體保存高度達4米,周長5.1公里,面積約1.8平方公里。南城墻西起觀音山向東至董莊,西城墻由觀音山向北至堡城村西河灣,北城墻由西河灣向東經李家莊再折向至楊家莊,東城墻界址未探明。東城平面呈不規整多邊形,由宮城向東至鐵佛寺東側,周長約4公里,面積約1平方公里。唐代揚州城由子城和羅城兩部分組成。……[詳細]

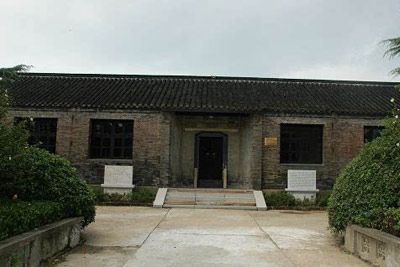

7、胡筆江故居

胡筆江故居坐落在揚州廣陵區沙頭鎮北洲中學內,始建于1921年,占地面積近8000平方米,建筑面積2500平方米,共分七進兩偏房一小樓,計有房屋百余間,俗稱九十九間半。故居分南、北兩處宅第,主建筑南宅第,次建筑北宅第,規模宏大、風格獨特,是揚州沿江圩田地區代表性建筑。胡筆江故居為省級文保單位、江蘇省名人故居、愛國主義教育基地。胡筆江,名荺,字筆江,1881年4月出生于江都縣胡家墩(今揚州廣陵區沙頭鎮)。胡筆江少年時期好學上進,受過良好的私塾教育。1889年到姜堰鎮裕隆元錢莊當練習生。1900年到揚州仙女廟義善源銀號當店員,通過幾年磨煉,積累了金融業的工作經驗。后結識了李鴻章之子及不少有名人物。不久經人介紹,進交通銀行北京分行,任調查專員。后經提拔,從總行稽核、北京分行副理到1914年任北京分行……[詳細]

走進東關街韋家井6號,這里是熊成基故居。前后共三進建筑,總建筑面積370多平方米,為兩個連體的“四合院”,青磚小瓦,木結構,典型的揚派建筑風格。熊成基故居是市級文物保護單位,愛國主義教育基地。辛亥革命先驅熊成基是從揚州古城走出去的熱血青年。1887年秋,他就出生在韋家井一戸世宦家庭。熊成基幼年時讀過私塾,崇敬歷史上的民族英雄岳飛、史可法,立志報效祖國,遂報考進入安徽武備練軍學堂,后停辦回揚州應征入伍,入南洋炮兵學堂學習。早年熊成基曾參加了安徽岳王會、江浙光復會等革命團體,進行反清活動。熊成基從炮兵速成學堂肄業后,分配在新軍任炮兵排長,后調任安徽新軍炮營隊官,不久,經人介紹暗中加入了同盟會,立志推翻清政府,在炮兵中積極宣傳革命。1907年在徐錫麟安慶起義失敗后,岳王會決定再次發動起義,熊成基被……[詳細]

9、陳六舟故居

陳六舟故居陳六舟故居共兩處,一在糙米巷6號、8號、10號,一在東關街羊巷23號。陳六舟官至安徽巡撫。糙米巷,舊時稱曹李巷。此宅歷史上全部屬陳仲云家族的產業,陳氏先后四代為揚州很有影響的官宦世家、書香門第。從道光壬午(1822)至光緒癸未(1883),陳家先后出了三位進士,父子二人賜傳臚,其后兩人為舉人、秀才。陳氏家族從陳仲云在道光壬午(1822),其子陳六舟在同治壬戌(1862),侄陳咸慶在光緒癸未(1883)先后參與殿試會考時,三人都賜進士。而陳仲云、陳六舟父子二人先后在殿試會考時又獲得二甲第一名,賜稱傳臚。歷史上揚州人稱陳家為“一門三進土,父子二傳臚”。陳氏住宅從地理位置,遺存房屋的現狀、體量、造型、構架特色都能印證是屬于清中期或更早的建筑。陳氏老住宅6號、8號磨磚門樓今尚存,形式相似,……[詳細]

10、甘泉東漢廣陵王墓

甘泉漢墓位于揚州市西北郊18公里的甘泉山及周圍,地屬邗江縣甘泉鄉。南京博物院為配合甘泉磚瓦廠取土,于1975年和1980年發掘山北雙山兩墓(西山為一號墓,東山為二號墓)。兩墓為高12米、直徑60米的兩個大土堆,發掘前磚瓦廠將上部5米封土挖去,將碎磚雜土堆置墓南側。發掘表明,兩墓系座北朝南的磚室墓,早年即遭盜掘,一號墓在墓室前部東側有直徑1米的盜洞,二號墓在墓室中部偏東處有直徑4米的大盜洞,清理出一些殘留的隨葬品。一號墓有銅雁足燈、釉陶五支燈、雙魚盤、罐等20件,雁足燈底盤寬沿上鑄有陰刻篆體銘文“山陽邸銅雁足短燈建武二十八年造比二十”共18字。二號墓規模較大,有兩個棺室,為主要墓葬,出土殘留隨葬品90件,陶器有鼎、盒、壺、盆、爐、杵臼等。尤為重要的是出土了一批有工藝價值的珍貴器物,銅器有雁足燈……[詳細]

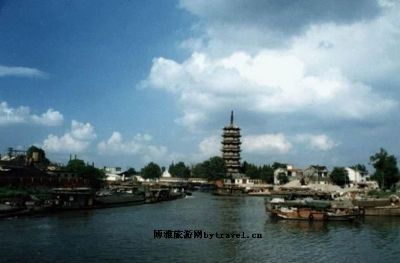

11、揚州文峰塔

揚州文峰塔 文峰塔是水陸交通進出揚州的標志。“寶塔有灣灣有塔,瓊花無觀觀無花”,這寶塔即為文峰寶塔,唐代揚州地圖中,長江與揚州近在咫尺,為了減少長江對揚州的直接沖激,前人將長江和揚州相連處的運河故意鑿成“之”字形,洶涌澎的江流斗折蛇行,自然得到緩沖,進揚州城時便如被訓服的野馬,增加了溫柔敦厚之氣。就在運河的轉彎處的東岸,塔高聳而立,成為進出揚州所見的標塔,高塔“送夕陽,迎素月”,夜幕降臨時,高處點燃燈火,為南來北往船只導航,“送客迎賓總是情”。 文峰塔位于揚州城南古運河東岸寶塔旁文峰寺內。建于明朝萬歷10年,相傳是為鎮住揚州之文風,使學子在科舉場上出頭而得名。登上塔頂眺望,可盡覽古運河及揚州市區風光。 文峰塔系磚木結構,七層八面,塔基為石徹須彌庭,塔身磚建,每層有木構塔檐和平座欄桿,塔……[詳細]

12、準提寺

準提寺位于揚州市廣陵區鹽阜東路10號,準提寺原為明代的疏理道公廨,是管理鹽務的衙門。明代末年改建為準提寺,供奉的準提觀音為佛教諸佛之母,心性純凈,皎如明月。清康熙十二年(1673)重修,有施舍田畝碑兩塊和禁除營衛、地租碑一塊。清兵攻占揚州屠城十日時,準提寺部分建筑被焚。雍正年間,由于御史陳伯聞和他的老師孫仲彝的鼎力主持和募化,重建了山門和大殿,并邀用中禪師駐于寺中,使準提寺成為揚州的一大名剎。石塔寺僧又贈廟田385畝給準提庵。清嘉慶十一年(1806),著名學者阮元在二郎廟菜園得宋三公石,移置寺東廊,后嵌在西樓壁上。道光八年(1828)又對準提寺進行了整修。咸豐三年(1853)除大殿外余皆毀于兵火,同治、光緒年間復建。現存山門殿、天王殿、大殿、藏經樓,總建筑面積為1419平方米。準提寺寺門朝南……[詳細]

13、阮元家廟

阮元家廟總占地面積7492平方米,總建筑面積4782平方米。建筑軸線分明,氣勢恢宏,初建于清嘉慶年間。房屋組群分為三路,由阮氏東宅、阮氏家廟及阮氏西宅三部分組成,家廟位于阮氏東宅和西宅之間。家廟前后原有五進房屋,以《大清會典》所載“一、二、三品官,廟五間、兩室、階五級、兩廡、三門”規格建造;廟內祀阮氏高、曾、祖、彌四世,祧者藏夾室。廟五間置祖宗龕三臺,兩夾室各置祖宗龕一臺,東西廡各置龕兩臺,高、曾、祖、彌四世木主廟五間的三龕內,凡阮元一支孫輩,曾孫輩的木主,按大房(常生)、七房(祜)、五房(福)、八房(孔厚)的順序,由北而南排列在東西廡內。家廟與東路廳房之間有射序巷,供子孫和學生課余射箭習武強身之用。“阮氏東宅”原有東路由南向北分別為轎房、對廳、大廳、二進、三進、四進、奉恩樓。大門對面照壁,……[詳細]

14、廣陵四望亭

四望亭在縣學街東首,汶河路西側。其始筑年代,一說南宋嘉定年間,,一說明嘉靖時。《萬歷江都縣志》引宋《寶佑志》云:“四望亭在州治南,寧宗嘉定年間(1208-1224年),特授直寶謨閣、權發遣揚州事、主管淮東安撫司事崔與之建。”《乾隆江都縣志》載,始建于明嘉靖三十八年(1559年),清康熙、雍正年間均曾修葺。原名文奎樓,后名魁星閣,是江都縣學的組成部分。亭為磚木結構,八面三層,攢尖式瓦頂。底層四面皆有拱門與十字街道相通,故有“過街亭”之稱。二、三層八而圍以古樸的窗欄隔扇。登梯而上,推窗四眺,市區附近景色可一覽無余。每層亭檐有八個飛角,三層共24個,每個飛角都有風鈴,風吹鈴響,聲調悠揚。清咸豐三年(1853年)二月,太平軍攻占揚州,將領林鳳翔、李開芳率軍北伐,曾立昌留守揚州,曾“架木四望亭,伺城外……[詳細]

15、董子祠

董子祠位于揚州明清古城北柳巷小學內,是揚州人為紀念漢代大儒董仲舒而建的祠堂。董子祠始建于明代弘治年間,清光緒七年重修。現存大殿是我市為數不多的明代建筑,為典型明代風格,進深九檁,前有卷棚,楠木柁梁,體量宏大,具有很高的文物價值。董子祠現為市級文保單位。因年久失修和自然災害的影響,董子祠嚴重損害。為保護這一珍貴文博資源,修繕董子祠被列為文博城建設項目,市區兩級政府組織領導專家反復論證修繕方案,最終遵循“不改變文物原狀,保持建筑原有形制、特征和風貌,揭頂不落架,修舊如舊”的主體方案,于2008年10月10日按時、保質、安全無事故地完成了大殿主體的修繕工作。董子祠修繕工程得到了市、區兩級領導的高度重視,揚州市委、區委主要領導先后親臨工地視察,對修繕工作和修繕后的董子祠的用途作了重要指示。在區委區政……[詳細]

16、盧氏鹽商住宅

揚州盧氏鹽商住宅被譽為“鹽商第一樓”的盧氏鹽商住宅,它以綿延的建筑群落、精美的建筑風格成為諸多珍珠中最耀眼的一顆,是揚州古城文化當之無愧的新看點。它是揚州晚清鹽商最大的豪華住宅,坐落于康山文化園旁。宅主為商界巨富盧紹緒,據介紹,此宅建于清光緒年間,占地面積萬余平方米,當年興建此宅耗銀7萬余兩。揚州盧氏鹽商住宅即盧紹緒的住宅始建于1894年,占地面積6157平方米,建筑面積4284平方米。整個盧宅共11進,1981年,因使用不當,建筑前4進大廳毀于大火,余下建筑僅剩一半。修復后的盧氏鹽商住宅前后進深達百余米,從外表看青磚黛瓦與一般住宅無異,但置身其中,明顯地感到一種“藏富不露”的大氣。據介紹,一般的建筑都是明一暗二,但盧宅卻是明三暗四,讓人感到十分開闊。令人驚奇的是,盧宅從第一進到第四進的天井……[詳細]

17、揚州宋大城遺址

揚州宋大城遺址 位于四望亭路的宋大城遺址博物館為考古研究作出了很大的貢獻,展示了揚州宋代城池史,為“八五”期間全國考古十大新發現之一。 遺址-宋代揚州城池概貌:五代后周周世宗在唐代舊城的東南隅改筑了一小城,世稱周小城,西城門在五代周小城基礎上修筑,并一直沿用到清代。附近為五代城墻馬面(城墻女墻上的戰棚),北宋、南宋的甕城門道,進出城門的磚鋪路可以看出宋代時我國已開始使用磚砌券頂式圓形城門洞,替代了在此以前的木構過梁式方形城門洞,這是因為宋代火藥的發明,對作為戰爭防御功能的城門也是提出了更為堅固的要求。 現今修繕的五代馬面高5.5米,雖為局部,但使人想起宋代沈括《攀溪筆談》中對赫連城馬面的記述“極長且密”,“馬面皆長四丈,相去六七丈,以為馬面密則城不須太厚,人力亦難攻也。” 史載揚州宋代……[詳細]

18、朱自清故居

揚州朱自清故居位于揚州市安樂巷27號的朱自清故居,再現了這位文學巨匠當年家庭-的場景;同時舉辦的朱自清生平事跡展,較全面地介紹了他光輝的一生。朱自清(1898—1948),原名自華,號秋實,后改名自清,字佩弦,現代著名散文家、詩人、偉大的文學家,學者和民主戰士。朱自清祖籍浙江紹興,1898年11月22日誕生于江蘇海州(今東海),童年隨家遷來揚州。朱自清祖父朱則余,號菊坡,本姓余,因承繼朱氏,遂改姓。為人謹慎,清光緒年間在江蘇東海縣任承審官10多年。父親名鴻鈞,字小坡,娶妻周氏,是個讀書人。光緒二十七年(1901年)朱鴻鈞由東海赴揚州府屬邵伯鎮上任。兩年后,全家遷移揚州城,從此定居揚州。朱自清妻子名叫陳竹隱。幼年在私塾讀書,受中國傳統文化的熏陶。1912年入高等小學。1916年考入北京大學預科……[詳細]

19、揚州汪氏小苑

揚州汪氏小苑原汁原味鹽商豪宅——汪氏小苑除了一般園林的奇巧布局和精妙構造,磚刻木雕石雕等各種裝修雕琢也值得玩味。當然,最引人入勝的是小苑中有不少暗門密室,據說有藏室洞至今未被找到呢!汪氏小苑坐落在東圈門歷史街區地官第14號,是揚州保存最為完整的清末民初大型鹽商住宅之一。占地3000余平米,遺存老屋近百間,建筑面積1600余平米。房屋布局規整,裝飾雕琢精湛,庭院玲瓏精巧,文化底蘊豐富。小苑以其獨有的特色和鮮為人知的鹽商秘聞多少年來吸引了許多中外游客來訪。小苑組群布局規整:住宅橫為三路并列,縱為主房三進延伸,前后中軸貫穿,左右兩廂對稱,體現儒家中庸之道思想。正廳旁廂邊廊,堂后寢室耳房,體現尊卑有等、男女有別的封建倫理觀念。構屋取奇數組合,體現奇數為陽,偶數為陰的神秘風水意識。住宅庭院比例均衡,通……[詳細]

20、李長樂故居

李長樂故居位于東關街五谷巷41號,為清光緒年間直隸提督李長樂故宅。五谷巷,原名蛇尾巷,后因李長樂購建之居,改稱五福巷,今名五谷巷。李長樂(1838—1889)字漢春,盱眙半塔集人,歷任湖北、湖南、直隸提督。李長樂從軍數十年,一生得了三個巴圖魯(即“勇士”的稱號),這在清朝歷史上是罕有的。清同治初年,李任參將時購建。東至五谷巷西側,南至問井巷,西至問井巷2號,北至東關街345號現規劃設計院內,原占地面積2000余平方米,原有房屋大小約八十余間,建筑面積1000余平方米,組群布局分東、中、西三路及小花園。五福巷原有門牌號碼6號、8號、10號,原6號、8號門已不存。剩10號,今又改為41號。東縱軸線住宅:原五福巷6號大門樓坐北朝南,當年是很有氣派的,大門西旁有土寺祠,上馬石,門樓對面有大照壁,今已……[詳細]