濱湖區文物古跡介紹

1、黿頭渚 AAAAA

2、闔閭城遺址 AAAA

闔閭城遺址位于常州市武進區雪堰鎮城里村和無錫市胡埭鎮湖山村之間,為春秋晚期城址。2007年,南京博物院考古研究所與無錫市第三次全國文物普查辦公室組成聯合考古隊,對闔閭城遺址進行了考古調查勘探,對城壕、水門和城內水道情況進行探測,確認了闔閭城遺址大城的存在,被國家文物局評為“2008年度全國十大考古新發現”。闔閭城最外為大城,近似長方形,東西長約2100米,南北寬約1400米,面積約2.94平方公里。城外有長方形環壕,環壕轉角近似直角,為人工開筑。闔閭大城的城垣地表部分已被毀不存,僅在大城西南角位置發現寬約34米城垣的墻基。大城中部以城垣為隔,分為東、西兩小城。目前東、西兩小城的北墻已不存,兩城間的隔墻和南墻保存相對較好,高1~4米,墻基寬30~32米,均為堆筑而成。東、西城的環壕也基本完整。……[詳細]

3、無錫龍寺生態園 AAA

無錫龍寺生態園座榮譽稱號于江蘇省太湖山水城旅游度假區中部,軍嶂山南麓,占地面積1500畝,共投入3500萬元建成融農業旅游觀光、度假休閑、果茶生產、佛教文化于一體的現代農業生態觀光園,由于這一區域屬丘陵地區,山體土壤層較厚,且緊臨太湖,茶葉、楊梅、水蜜桃、柑桔、醉李、梨、楷杷、柿子、板栗、銀杏等農林產品在本地區都有大面積種植。該區域面積35平方公里,現有山林面積25000畝,其中公益生態林12000畝,經濟適用林13000畝,年產林茶果6290多噸,非常適宜林果、茶葉的生長,是江蘇省主要的果品生產基地之一。多年來,這一地區林果產品不但產量成規模,產品質量也得到各方的好評,作為一個以林果茶生產與農業生態旅游觀光相結合的景點,無錫龍寺生態園具備較好的優勢和條件。……[詳細]

4、靈山祥符禪寺

祥符禪寺位于江蘇無錫市太湖馬跡山秦履峰南麓之幽境。始建于唐,“昔人施荒邱,作寺靈山址”,歷宋、明、清,幾經增修,遂成規模,達“優缽花開西域種,浮屠法演上乘禪”之境。唐貞觀年間(627年),馬跡山里人杭惲官至右將軍,歸田后舍山建剎。在長安時,杭將軍與唐僧玄奘交好。玄奘法師自天竺取經歸來,見秦履峰南麓地形酷似西天之靈鷲,即呼為小靈山,命弟子窺基于此開法,為慈恩宗第一世。宋大中祥符年間(1009年),重修后改稱“祥符禪院”。宣和四年開寺(1124年)。明洪武二年重修(1371年)。正統十年,賜大藏經一部(1447年)。嘉靖三十年,重修正殿(1553年)。隆慶五年,重修藏經殿(1583年)。萬歷元年,重建塔(1574年)。天啟四年,建大悲殿(1626年)。清康熙丁未年(1669年),海陽蘇子荊捐資重……[詳細]

5、榮巷近代建筑群

榮巷位于無錫市濱湖區北部東至青山西路、蠡溪路與河埒街道交界,南至梁溪河與蠡園街道相鄰,西至青龍山與蠡園、惠山區錢橋街道毗鄰,北以惠山為界與北塘區山北街道、惠山區錢橋街道相連。面積22.3平方公里,人口約6萬。在這條老巷里,深烙著中國民族工業先驅留下的足跡。明代初年,無錫榮氏始祖榮清遷來無錫,定居于梁溪河下游北岸,督率子孫辟草荒、筑河壩、建家宅,逐漸使之成為田地平疇,屋舍儼然,阡陌交通,有糧田、魚池、桑竹等的安身立命之所,初步建立了上榮、中榮、下榮三個自然村落。清代康熙二十四年(1685),梁溪榮氏始建榮氏宗祠,修了第一部宗譜,這表明家族人口已經有了很大的增加。隨著外出經商者日漸增多,賺錢歸來建房者自然也就愈來愈多。這樣,3個自然村落就逐漸聯成一片,榮巷的名稱也由此而來,并在本邑西鄉小有名氣。……[詳細]

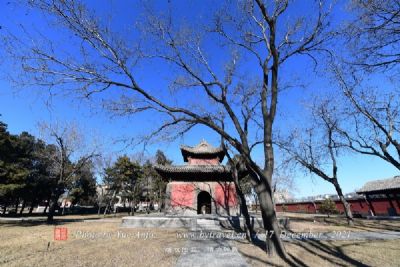

6、泰伯廟和墓

無錫梅村泰伯廟無錫梅村泰伯廟坐落在無錫市東南15公里的無錫縣梅村鄉鎮伯瀆河邊,又名泰伯祠,至德祠,讓王廟。梅村古名梅里,乃商末周太王長子泰伯因讓王位從陜西岐山奔吳至此建勾吳國時的都城。東漢永興二年(154),桓帝下令在此立祠,歷代整修擴建,清初成為一組建筑群體,占地80余畝,極其精工華麗。咸豐十年(1860),清軍在無錫鎮壓太平軍時,燒毀了泰伯廟的愛芝堂、大樹堂、德治堂、大夏堂、慈儉堂等建筑。1937年,又遭日軍破壞,僅泰伯廟主殿、兩廡、戟門、頭山門及廟內古柏數十株留存。……[詳細]

7、無錫長泰寺

座落在雪浪街道長泰山東麓的長泰禪寺,始建于南朝梁大同元年(535),隋大業五年(609)一度荒廢。唐上允二年(675)重建,后歷經宋、元、明、清。鼎盛時,有寺院5048間之多。“南朝四百八十寺”之一的長泰寺,在一千四百多年的歷史長河里高僧云集,各遐江南,不僅建寺之早,規模之大,而且更擁有獨特的文化底蘊——“長泰八景”。一千僧井,此井通山泉,大旱水不枯;二留笠閣,傳仙人留笠而去,后用楠木建閣紀念之;三巨人跡,傳僧伽羅漢在崖石上留下2尺有余足跡,大雨后時隱現羅漢側影;四畫貓壁,相傳明代唐寅畫貓于殿壁,爪牙生動,睛銳生畏,鼠雀望而逃逸;五碧照軒,精致建筑,在此仰視半山,大有“十里香風云霧過,松柏拱翠似碧波”的景觀;六宋朝柏,宋人所植,古樸遒勁,建國后列省二級文物,保存到1966年才被毀;七古銀杏,……[詳細]

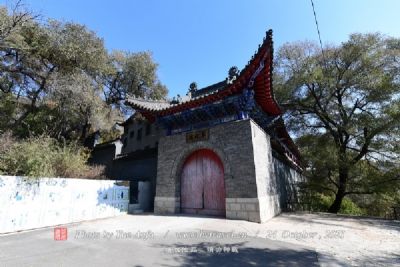

8、無錫橫山寺

錫南長廣溪畔,雪浪山下,有一古寺,風景秀麗,倚山面水,名為橫山寺。該寺始建于宋代淳熙年間(1174—1189年),由僧普光重建,當時名敬福庵。明代洪武十二年(1379年),僧守謙建觀音閣于大殿之后,明代洪武三十一年(1398年),僧道德、法弘相繼重修佛殿。清朝,橫山寺得到了進一步修建,順治年間(1644—1661年),僧心持增建廊房屋宇。道光年間,又一次重建,著重在山門。山門前是與長廣溪平行的一條南北向的錫南陸路干道。寺前道旁有一株參天大樹,樹木下陳設著一塊平整的巨石,可供來往行人在此休息納涼。在山門對面,緊依干道東側,建有一座大照壁,上面砌著“南無阿彌陀佛”六個磚刻陽文大字。白墻黑字,顯得莊嚴肅穆。在山門兩邊,是用正塊大青石雕成的一對騎駝石,錚光閃亮,與高懸在山門上方的紅底金字“橫山寺”匾……[詳細]

9、無錫凈慧寺

凈慧寺,位于無錫新區新安鎮,建于南宋嘉定年間(1208-1224),建凈慧寺賜額,明萬歷二十七年里人王仕重建。史上曾堪稱江南十大名剎之一。還有一凈慧村,相傳為三國東吳周瑜水軍都督府督署,到宋代時,作為太湖邊重要的軍事守地,改為儲福大將軍的帥府。寺院占地68畝。凈慧寺相傳原是三國時期周瑜水軍行轅,南朝義將儲福路經此處,因觀其地瀕萬傾太湖,地勢軒敞,包孕吳越,遂改建成寺,距今已有一千四百多年歷史。最先引人注意的是樹在前面的兩塊高高的長方形石條,仔細看原來是用來樹旗桿的,上面隱約刻著文字和圖案,但已模糊看不清了。在南面有一水潭,因為西面一座小橋,所以不知原來是河還是廟前的水池。在潭邊有幾塊很大的石頭,從殘留的石刻知道這是寺廟從前建筑的遺跡,想當年它們會是多么氣勢雄偉,如今只能靜靜地躺著與倒在這里的……[詳細]

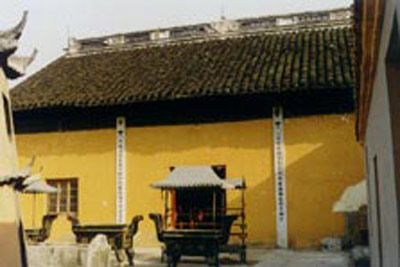

10、無錫裕慶寺(南草庵)

裕慶寺(南草庵)位于新安震湖村,震湖村處于尚賢河濕地和貢湖灣濕地的交界處。南草庵是裕慶禪院及錢武肅王祠舊址,現稱南草庵。裕慶禪院、錢武肅王祠建于唐宋年間。相傳該地原有東平王廟,以紀念唐代安史之亂時孤守睢陽而死的張巡。在南草庵東南百米處,有一石拱橋叫張橋,就是與南草庵內的張巡有關。古橋原名“感應橋“,重建時改名“張橋”。橋身上朝南一面刻有“古感應橋”,朝北一面刻有“重建張橋”。裕慶禪院正殿懸掛的匾額是“含真堂”,偏殿掛的 匾額是“支遁干道”,而常見的其它寺院正殿應為“大雄寶殿”。從其意念上看來,裕慶禪院原來屬于一處富豪,顯赫人家的私家寺院。裕慶禪院原有田產百余畝。南宋 年間在其東首建造了“東平王廟”,“三觀殿”,元至正年間又在其西首建造了“錢武肅王祠堂”。乘下的18畝一直由寺內和尚自行種植。一……[詳細]

11、王昆侖故居

王昆侖故居即“七十二峰山館”,在今無錫市黿頭渚公園內。原是王昆侖的父親王心如于1927年所建的太湖別墅中的一幢建筑。1985年王昆侖逝世后,無錫人民為紀念這位既是國民黨元老,又是共產主義戰士的著名政治活動家,特將七十二峰山館辟為他的故居,當時全國政協主席鄧穎超為“王昆侖故居”親筆題名。王昆侖青年時代曾在此研讀革命書刊,進行革命活動。1935年8月,為推動建立全國各界救國聯合會組織,中共中央宣傳部領導的文化工作委員會經與王昆侖為首的南京讀書會商議,決定聯絡上海、南京等地抗日救亡骨干20余人,以王昆侖親友到無錫避暑消夏的名義,在太湖邊黿頭渚萬方樓召開會議,商討如何推動南京、上海等地抗日救亡運動發展問題。出席會議的有錢俊瑞、王昆侖、孫曉村、曹亮、陳波兒、沈茲九、徐雪寒等知名人士,以及無錫讀書會的代……[詳細]

12、無錫開原寺

開原寺位于江蘇省無錫市梅園滸山與樸山之間,相傳始建于唐朝,但已不可確考。1936年,崇德生捐資十余萬元,黿斗渚廣福寺量如和尚相助建開原寺,后被毀。1983年開始恢復,重建、修建天王殿、大雄寶殿、毗廬殿、玉佛樓、藏經樓、念佛堂、鐘樓、鼓樓、觀音殿、地藏殿、僧舍、放也池等。1991年重陽時玉佛樓落成,至此開原寺的恢復工作基本結束,三寶俱全,成為莊嚴妙境之佛門勝所。開原寺天王殿中的彌勒佛為鍍金銅像,重五噸,高二十五米,徑一百六十四米,由泰國泰中友好協會贈送,一九八五年十月請入寺中供奉。寺中「平豐」鐘樓及所懸梵鐘,分別是日本明石市日中友協會長谷弘之助及磨山月照寺問瀨法師捐贈的。梵鐘高二十四米,直徑十三米,重三百六十六噸,鐘身有鑄有趙樸初及月照碩叟題寫的頌詞。玉佛樓內臥玉佛,長十二英尺,重六十四噸,系……[詳細]

13、惠山青山寺

無錫青山寺位于無錫城西惠山腳下的青山灣,北靠惠山二茅峰,東鄰惠山頭茅峰,西接惠山與嶂山相連的山梁,南對產山。青山寺曾是南朝四百八十寺之一,據《吳地記》載,青山寺始建南朝梁大同年間(公元535—545年),梁武帝重浚梁溪河,故名梁溪。青山面對梁溪,鄉人在此建廟供奉兩位治水功臣,因此《無錫縣志》載:“青山寺舊祀水帝。”香火旺盛不衰。此后青山廟規模逐漸擴大,至南宋時已成寺院。清乾隆年間增建500羅漢堂。清咸豐年間(公元1860年左右)因太平天國戰亂全寺俱毀。民國期間由地方鄉紳和實業家捐資重建,并在附近建一亭,供香客游人休息觀景。上世紀四十年代,著名國產電影《火燒紅蓮寺》曾在此拍攝,因此有心看青山寺舊貌的大概要去找那部黑白片子了。五十年代,青山寺還有38間房屋。六十年代,革命電影《錫北峰火》攝制組也……[詳細]

14、黿頭渚廣福寺

廣福寺位于太湖黿頭渚風景區內,在“黿渚春濤”和“萬浪卷雪”的交界處,倚山面湖,坐北朝南。南朝蕭梁時,黿頭渚后山建有廣福庵,一名峭巖寺,古寺高林,履有廢興。1925年秋,由量如和尚向鄉紳楊翰西募化山地十畝,用來擴建鐘樓、鼓樓、天王殿、大雄寶殿、缽緣堂、華雨軒、華嚴精舍等殿宇,取“廣土眾民同登福地洞天”之意,名“廣福寺”,香火鼎盛。1966年文革開始,廣福寺房舍被占用,佛像、文物遭到嚴重破壞,寺內原有張謇、林森、吳稚暉等名人書寫的匾額,幾乎全毀,一切佛教活動停止,直到1980年,廣福寺重歸市佛協,重塑四大天王、彌勒佛和觀音、地藏菩薩等,又從北京請來十八羅漢;中國佛教協會會長趙樸初書匾“0覺”,尉天池書“廣福寺”額;恢復了宗教活動。寺內,僧房“華嚴精舍”藏有鎮寺三寶:鴕鳥蛋、古畫《百鳥圖》及明末抗……[詳細]

15、竹爐山房石刻

竹爐山房石刻位于無錫市錫惠公園竹爐山房第二進“秋雨堂”內。明洪武二十八年,惠山寺高僧普真(性海)請湖州竹工編制竹爐,煮二泉水泡茶,并請王紱繪圖,王達撰文,名流唱詠,裝幀成卷。隆慶間,竹爐及圖卷移至惠山寺彌陀殿。萬歷二十三年(1595),殿毀于火,鄒迪光重建,更名竹爐山房。后竹爐圖卷漸增新篇,至清乾隆時,成海內珍品。弘歷南巡,數次借閱并作題詠。1779年圖卷焚毀。又乾隆帝仿王紱筆意親補竹爐首圖,命人補繪補寫全部圖詠,賜內廷收藏王紱《溪山漁映圖》,又命將歷次幸惠山御制詩,摹鐫刻碑,于山房右側建寶翰閣一并收藏。按竹爐圖卷摹刻的碑石則嵌于山房內之秋雨堂。咸豐十年(1860),惠山寺毀于兵火,竹爐及圖卷盡失。劫后余存的竹爐山房石刻,計寶瀚閣舊物三方、秋雨堂舊物三十五方,均嵌于清末重建的秋雨堂。其中干達……[詳細]

16、榮德生墓

榮宗銓,字德生,無錫市郊區榮墓鎮人,我國近代著名的實業家。早年經營錢莊業,1901年開始與胞兄榮宗敬在無錫、上海、漢口等地開設保興(茂新)、福新面粉廠和申新紡織廠等。建國后歷任全國政協委員、華東軍政委員會委員、蘇南行政公署副主席等職。榮德生墓位于無錫市西郊梅園果場西的孔山里。墓冢背靠孔山,正對梅園,占地115.6平方米,平鋪青磚地面,四周設有青磚圍墻,墻基用毛石水泥嵌縫,新墻及左右高1.4米,后墻高1.9米,墓墩直徑2.5米。墓墩前有金山石祭臺。墓碑高1.2米,寬0.5米,厚0.17米,上刻“榮德生先生之墓”,右邊鐫有“一九五三年春”,左邊鐫有“安吉吳東邁拜題”。“文革-”中該墓遭到破壞,1984年7月重修,新建墓地式樣照舊。新墓內放有《樂農自訂行年紀事》一本,榮德生遺像一張,上有張大千題詞……[詳細]

17、茹經堂

茹經堂(唐文治先生紀念館)座落于太湖之濱的茹經堂,由太湖黿頭渚風景區負責管理。茹經堂由交通大學張廷金、胡端行等人發起,為慶祝唐文治老校長70壽辰而于1934年募款建造的紀念性別墅建筑,以唐文治的號命名為“茹經堂”,1935年正式落成。198年,對茹經堂進行整修,重修后的茹經堂內設“唐文治先生紀念館”和著名社會教育家、唐文治先生長媳“余慶棠先生紀念室”。紀念館和紀念室內分別陳列唐文治、余慶棠二先生的生平、手跡、照片、著作、用品等,以及錢偉長、周谷城、陸定一、鄧穎超等社會名流的墨寶。另外,還設有“交大專柜”,放置唐文治與交通大學的照片與文獻資料。1986年,茹經堂被列為“無錫市文物保護單位”。2010年,黿頭渚風景區管理處對紀念館進行了修繕和重新布展,紀念館以全新的面貌向社會開放,成為五里湖之濱……[詳細]

18、太湖工人療養院

太湖工人療養院位于濱湖區中犢山上,所在原是一座主峰標高為39.1米的小島,面積約300畝,四面環水,東南以橋與黿頭渚公園相通,北面隔湖為管社山、小箕山、大箕山等景點。山清水秀,美景如畫,是一處不可多得的休、療養勝地。療養院于1951年委蘇南企業公司建筑工程部設計建造,其式樣是在吸取了我國北方傳統官式建筑的造型與裝飾圖案,采用彩色琉璃瓦為屋面,與湖光山-環境極為融合,全部建筑于1952年竣工。療養院內共有樓三座建于五十年代。一、二號樓建于1952年,三號樓建于1956年,另有體、理療樓,職工宿舍、廚房、水泵房、鍋爐房等附屬建筑。皆濱湖繞山分布,依山就勢而筑。雖已過去了近六十年,但建筑的功能未曾改變,建筑的保存狀況良好。2011年12月19日,江蘇省人民政府將其公布為第七批省級文物保護單位。……[詳細]

19、西水仙廟

西水仙廟位于無錫市西門外西水墩,四面臨水。原系明代太子太保秦金的別墅,后邑人在別墅廢墟上建廟。初祀明嘉靖年間抗倭殉難的何五路等三十六位忠義之士,后祀明天啟年間無錫知縣劉五緯。劉五緯,四川萬縣人,明天啟元年至四年(1621一1624),任無錫知縣,因治理水利有功,百姓受益非淺。邑人銘其功績,于清順治初在此建劉侯廟以祀之,并稱其為“水仙”。廟于清咸豐十年(1860)遭毀,同治年間(1862-1874)由漁民集資重建,光緒十五年(1889),由米商集資又重修了工字形大殿、內外戲臺、大后宮、前進偏殿、娘娘殿和東西轅門等。建筑面積11300平方米,占地面積達13600平方米。1986年7月,由無錫市人民政府公布為市級文物保護單位。……[詳細]

三韁老屋--許叔微故居舊址,又名梅梁小隱。位于無錫市東南部的小墅灣,是南宋名醫進士許叔微的故居。許叔微,字知可,號百沙,又號近泉,生卒年不詳。紹興五年(l135年),中進士第五名,官翰林學士,曾力主抗金復國。后見宋高宗偏安江南,無意大舉,親奸害忠,喪權辱國,加上大勢已去,便告歸于此。曾手植韁樹三株而得三韁老屋之名,許氏精通歧黃,潛心醫學,醫術遠近聞名,且不收分文。有《類證普濟本事方》、《傷寒歌》二卷、《仲景脈法》三十六圖等著作,其中《類證普濟本事方》十卷收入《四庫全書》。故居原有建筑三十余間,由于年代久遠,現僅存-進二院。1982年地方政府進行了修繕。1983年11月11日,由無錫市人民政府公布為市級文物保護單位。……[詳細]