十堰市文物古跡介紹

湖北省 丹江口市 鄖西縣 鄖陽區 竹溪縣 房縣 竹山縣 張灣區 茅箭區 十堰市文物古跡 十堰市紅色旅游 十堰市名人故居 4A景區 十堰市十大景點 全部 十堰市特產 十堰市美食 十堰市地名網 十堰市名人 [移動版]

21、鄖西縣革命烈士陵園

【鄖西縣革命烈士陵園紅色旅游區】國家AAA級旅游景區。位于鄖西縣城以北三公里,這里長眠著陳(賡)謝(富治)兵團4縱12旅的黃君才、付金貴等24位烈士。經過多次擴建和修繕,現已建成由烈士陵園和傳統教育紀念館組成的紅色教育基地。陵園以24座烈士墓為基礎,墓前建有雄偉的紀念碑。場地實行層面開發,主層是24座烈士之墓。傳統教育紀念館在材料上,使用了比較流行的KT板和鈦金板;在表現手法上,采用了立體和櫥窗式;在色調上,革命歷史故事以黑白照片為主,新鄖西以彩照為主,突現了鄖西的特色,選用“鄖西之最”和“湖北省十堰地區之最”。展現了紅軍在鄖西、新四軍在鄖西、鄖西的解放、鄖西的今天共四個階段近300幅照片。同時還收集了手榴彈、醫藥書、戰刀等軍用實物近百件,同時采用音像投影設備,把歷史資料與紀念館中的內容有機……[詳細]

22、甘氏宗祠

甘氏宗祠位于竹溪縣中峰鎮甘家嶺村。始建于清康熙十三年(1674年),為紀念康熙年間鄂陜地方中左守備甘繼芳為國捐軀事跡而建。干隆十三年至十九年(1748~1754年),擴建了正殿、后殿。光緒十四至十五年(1888~1889年)擴建了廂房、伙房、圍墻、操場、大門樓。甘氏宗祠為磚木結構,合院式建筑,建筑面積約400平方米,由正殿、后殿、廂房、伙房、圍墻、大門樓組成,正門東側有1914年修筑的官廳。主體建筑均面闊五間,21.2米,分別進深6.8米,7.26米,單檐硬山灰瓦頂,穿斗式構架,后堂壁開扇,前有檐廊,屋面用小青瓦。正殿前檐大門上方鑲嵌石制匾甘宗祠3字,石門框上部做成混梟形,上置石質平過梁。大門兩側置圓形抱鼓石,上有紋飾。地面鋪青石板,墻面有少量壁畫和彩繪。甘氏宗祠是鄂西北規模較大的民間宗祠建……[詳細]

23、關防紅二十五軍軍部舊址

1935年1月,中共鄂豫陜省委負責人程子華、徐海東等率領紅二十五軍主力進入鄂陜邊界開辟新蘇區,創建鄂豫陜革命根據地。1月22日,紅軍主力由鄖西湖北口大、小新川進入關防廟川的一、二、三天門,丁家坪等地開展活動,省委及紅二十五軍司令部機關駐關防鄉丁家坪村。自1935年1月至1935年7月(紅軍主力北上),紅二十五軍主力在鄖西境內三進三出,迂回輾轉于鄂豫陜邊界,通過張貼、刷寫標語,散發傳單,召開群眾大會等形式,大力宣傳黨的政策和紅軍宗旨,廣泛發動群眾,開展打土豪、分田地斗爭,組建抗捐軍和游擊隊,先后建立兩個縣級蘇維埃政府和13個區、46個鄉、314個村蘇維埃政權,蘇區人口近50萬人,為建立和發展革命根據地奠定了重要基礎。當年,紅軍在彭祥貴等居民房屋墻上刷寫了“沒飯吃的窮人快來趕上紅軍”“蘇維埃新中……[詳細]

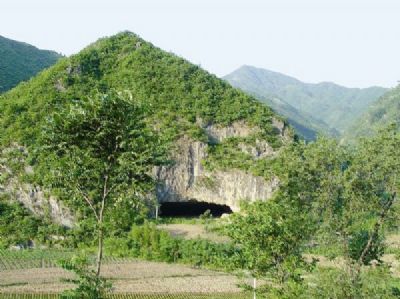

24、黃龍洞遺址

黃龍洞遺址位于鄖西縣西北方向30千米處的香口鄉李師關村六組,距香口鄉8千米。洞穴處于秦嶺東坡南段丘陵山地,為舊石器時代洞穴遺址。洞口前有大水河。洞口高出河面約7米。洞穴后部是黃龍山。洞口面向東北,寬約27.8米,高11米,海拔高度為601米。遺址于1984年發現,2002年、2003年湖北省考古所等單位進行了調查和復查。2004~2006年湖北省文物考古研究所、中國科學院古嵴椎動物與人類研究所進行了三次科學發掘。洞穴內出土有7顆人牙化石、30余件石器、10余件植物果殼、數件疑似火燼物塊、10余件骨器,伴生了大量的動物化石。據初步測定,該遺址當屬舊石器晚期,距今5~10萬年。黃龍洞遺址出土的人類化石,表現出了介于中國直立人(較早古人類)和中國現代人之間的特征,體現了兩者相關的連續性特征,對研究……[詳細]

25、泉水朱氏祠

泉水朱氏祠地處房縣城關鎮泉水村二組,占地面積6畝,建筑面積1400余平方米。朱氏祠堂,房縣第三次全國不可移動文物普查發現。現存建筑由月洞門、前廳、天井、正廳等組成。前廳和后廳均為磚木結構,臺梁式和穿斗式梁架,單檐硬山屋頂,小灰瓦屋面,均為面闊五間,進深三間。前廳、正廳門窗近年來改動過,主體構架保存較好。月洞門由石質過門石及磨磚拼鑲筑成滿月狀,月洞門門額上掛一灰塑匾額,上有中華民國畫家朱稼軒題“惜蔭”二字。前廳檐下橫枋保留木雕,雕刻內容是民間故事,左右是龍紋和鳳紋、寶瓶等圖案,前廳左右下檻墻由四塊青石砌筑,雕刻“官上加官、喜鵲登梅、獨占鰲頭、三元及第”等吉祥圖案。廳柱間穿枋上方浮雕有龍紋、動物等圖案。該建筑主體建筑保存完好,格局嚴謹;月洞門造型別致;木雕、石刻圖案栩栩如生,是房縣保存較好的清代……[詳細]

26、上庸古建筑

上庸古建筑位于竹山縣上庸鎮集鎮西區。清代建筑,包括三盛院及黃州會館。原位于竹山縣田家鎮兩河村,2009年9月,為配合潘口電站建設,遷至現址。三盛院,坐西向東,占地面積約813平方米,抬梁與穿斗混合木結構,二進兩天井,由前廳、中堂、后堂、廂房組成,硬山式,前后封檐墻,封檐板磚砌灰塑;墻體為青磚斗砌,清水墻;門窗上雕飾多種花紋。黃州會館,又稱黃州廟,坐北朝南,磚木結構,平面呈長方形布局,面闊三間,通面闊15.4米,通進深32米,建筑面積492.8平方米,由前殿、天井廂房、后殿三部分組成;前廳、后殿明間兩側均為抬梁式結構,次間兩側為穿斗式梁架,兩側廂房為雙坡屋面,前坡長后坡短,小青瓦覆蓋;硬山頂,清水墻,部分磚塊上刻有“黃州”字樣;門窗裝飾精美。該建筑對研究古代堵河流域傳統建筑、建筑禮制等有重要的……[詳細]

27、七里河遺址

七里河遺址位于房縣紅塔鄉七里河村,東距縣城3.5千米,西瀕七里河,南倚巫山山脈北麓的鳳凰山二郎崗,北為寬闊平緩的河谷階地。遺址地貌為一處不規則圓角方形矮崗,面積約4萬平方米。遺址于1958年發現。1976年、1977年、1978年湖北省博物館等單位進行了三次發掘,發掘面積1460平方米。文化堆積層厚約2~3米。遺存以新石器時代文化為主,先后發現石家河文化的房屋、灰坑、灰溝、墓葬等遺跡,三房灣文化時期灰坑、墓葬,東周建筑遺跡、墓葬,以及兩漢時期墓葬等大量遺跡。七里河遺址,首次揭開了房縣地區的新石器時代文化面貌,填補了武當山南麓至神龍架區這一大片區域內新石器時-古學文化發現的空白。其中關于石家河文化的發現,表明七里河遺址在石家河文化時期是一個等級較高的聚落址,歷史文化價值重大。……[詳細]

28、“治世玄岳”牌坊

明代牌坊。位于湖北省武當山特區玄岳村,是武當山列為明皇家廟觀最重要的標志性建筑。“治世玄岳”石坊,俗稱“玄岳門”,聳立在武當山北麓的一豁口處,相傳進入此門即為朝山“神道”。牌坊始建于明嘉靖三十一年(1552),清乾隆二十年(1755)修繕。坐西朝東,四柱三間五樓仿木結構石牌坊。寬14.5米,通高11.9米。柱頂架龍門枋,并以鰲魚或卷草花牙子雀替支撐,正樓于明間龍門枋上,左右立柱支撐,中嵌矩形橫匾,兩面均雙勾嘉靖皇帝敕額“治世玄岳”4字,楷書,字徑0.80米見方。其上置單額枋,枋上置六攢七踩斗拱承樓頂,次間各分兩層架設邊樓、云板。枋柱高6.4米,下承磉墩石。額、枋、柱、欄分別采用浮雕、鏤雕和圓雕手法刻仙鶴游云、八仙及花鳥圖案。玄岳門位于武當山北麓,瀕臨丹江口水庫庫區,是游覽丹江口市武當山的序幕……[詳細]

29、三盛院

三盛院建筑群位于竹山縣上庸鎮境內,堵河與竹溪泗河的終點交匯處,是清末當地的豪門莊園,也是竹山的“大宅門”,三盛院的得名因“王三盛”而來,但是王三盛并不是一個人的名字,而是亦農亦商的家族總商號,這個總商號源自王應魁一人。王應魁祖籍位于湖北麻城縣畔,生于公元1785年(清乾隆50年),家中排行老大,屬蛇。王應魁年幼喪母,19歲時,識破后母投毒之計,憤然離家出走。后輾轉至竹山縣城,居南關街,做起銅活、豆腐小本生意,披星戴月,甚是辛勞,及至一年,小有余財,后遷移到20里外的田家壩(今上庸鎮)北壩街落戶。落戶田家壩后,王應魁不丟銅活、豆腐兩業,并著手小筆食鹽販賣生意,家資漸豐。王應魁后來娶竹溪縣爛泥灣村翁姓女子為妻,得賢內助。轉而開起百貨商鋪,不出兩年,北壩街半數商鋪盡為其有。田家壩所處深山,山貨物產……[詳細]

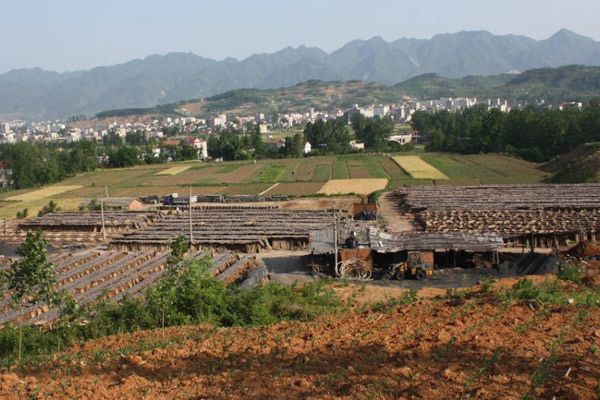

30、黃龍古建筑群

黃龍古建筑群位于十堰市張灣區黃龍鎮,清代建筑。由山陜會館、黃州會館、江西會館、武昌會館、64號傳統民居、64號附2號傳統民居、理發店民居、王啟華民居等組成。占地面積27640平方米,大部分建筑坐北朝南,少部分建筑為東西向布局。多為硬山形式,梁架結構有抬梁和穿斗及混合式,建筑材料磚、木、石并用,皆為小青瓦屋面。石門、石窗形式多樣。墀頭形式與檐線裝飾豐富。山墻有五花山墻及貓拱背式或如意式等式樣。墻體做法有斗砌、青磚錯逢順砌、縱砌等多種做法。廂房、樓閣裝修形式多樣,各不相同。黃龍鎮古建筑群是鄂西北區域的政治、經濟、文化和商業交流融合的產物,規模較大、布局集中、結構合理,是清代十堰地區建筑文化的代表性遺存,對于研究漢江流域古民居建筑有著較為重要的價值。……[詳細]

31、計家咀遺址

計家咀遺址位于湖北省十堰市房縣紅塔鄉塘溪村四組,文化層堆積厚2米,保存較好,遺址現存面積約8000平方米。第二次全國文物普查時發現該遺址。2012年6月至9月,湖北省文物考古研究所對計家咀遺址發掘1100平方米,發現一批新石器時代、西周、戰國至秦漢等時期的遺存。出土大量新石器時代、西周、戰國至秦漢時期的遺物400余件和大量諸如豬、鹿、牛、狗之類的動物骨骼。計家咀遺址新石器時代的遺跡、遺物以仰韶文化、屈家嶺文化、石家河文化為主。其中發現的半坡文化遺跡、遺物在鄂西北地區還是首次發現,填補了區域空白。初步建立房縣盆地乃至整個鄂西北地區的先秦文化序列。從這類遺存的文化面貌與分布來看,代表了我省西周文化一個小的地域類型或方國文化。保護范圍:西南以軍店一級路為界,東南以遺址臺地自然土坎為界,東北以遺址臺……[詳細]

小陽坡位于湖北口回族鄉虎頭巖村四村的柳池。1935年,紅25軍為了貫徹鄂豫陜省委第二十次常委會的決議,在鄂陜邊區共舉辦了三期干部訓練班,其中,小陽坡干訓班為首期。1935年3月13日,首期干部訓練班開班,為期3天。參加訓練的有各路游擊師和各級蘇維埃政府干部、游擊隊長、“五抗”隊長和積極分子等近百人,鄂陜游擊軍總司令部司令員陳先瑞、政委郭述申分別作動員、總結報告,主要內容是紅軍的宗旨、游擊斗爭策略、土地分配等。培訓班的舉行,培訓了各級蘇維埃政府和地方武裝隊伍干部,提高他們的思想水平和政治素質,為深入開展對敵斗爭,鞏固革命根據地打下堅實基礎。聯系方式:張約平 15586969906地 址:湖北口回族鄉虎頭巖村四組……[詳細]

33、學堂梁子遺址

學堂梁子遺址位于湖北省鄖縣青曲鎮彌陀寺村,漢水左岸的四級階地,是一處舊石器時代的遺址。該遺址先后發現兩具早期人類頭骨化石,發現石制品300多件,主要是以當地礫石為原料制作的大型石器,有石核、石片、尖狀器和刮削器等。還發現大熊貓、東方劍齒象等第四紀更新世早期的哺乳動物化石20余種。地質時代為早更新世晚期,絕對年代可能要早于距今80萬年。保存完好的人類頭骨化石,既具有直立人的原始特征,也有與早期智人相近之處,反映了遠古人類進化過程的復雜性。學堂梁子遺址豐富的石制品與動物化石的發現,為研究中國及東亞地區早期人類文化及第四紀古地理環境提供非常重要材料。……[詳細]

34、慈孝溝“采皇木”摩崖

慈孝溝“采皇木”摩崖位于竹溪縣鄂坪鄉慈豐村慈孝溝石壁西壁,鐫刻于明代嘉靖十七年(1558年),石壁上鐫詩三章,字徑三寸,面積約為0.8米,記述了明嘉靖年間(1522-1566年)營建北京故宮時在該地采伐楠木的史實。摩崖詩文為:“采采皇木,入此幽谷,求之未得,采采皇木,入此幽谷,求之既得,奉之如玉,木既得矣,村既美矣,皇堂成矣,皇圖鞏矣。嘉靖戊午蒲月七日,光化縣知縣廖希夔撰,典史華亭瞿華筆。”慈孝溝“采皇木”摩崖保存了歷史原貌,對于研究北京故宮修造歷史、材料來源提供了實物資料。特別是由于楠木處于瀕危,摩崖對于楠木原始生長情況和區域提供了難得史料。2006年國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。……[詳細]

35、彭家祠堂

彭家祠堂位于房縣門鼓寺鎮彭家灣村。建于清光緒年間,為當地望族彭氏的家祠。坐東朝西,平面呈長方形,占地面積約500平方米。合院式布局,由前廳、正堂,左右配屋等組成。前廳也為其祠堂的門廳,大門有貼面式牌樓,四柱三間三樓,牌樓高出前廳檐口,門額嵌石匾,陰刻楷書“圣宗祠”。正堂與前廳形制基本相同,均為磚木結構,面闊三間,硬山灰布瓦頂,抬梁、穿斗式混合構架。前廳嵴檁彩繪有八卦、如意、蝙蝠圖案,墨書題。天井院中間用鵝卵石鋪成“人”字形地幔,地域特征明顯。該祠堂保存較好,木結構形式與屋面嵴飾都很有特點,在鄂西北地區具有一定的代表性,也是湖北省內保存較完整清代祠堂之一,具有較高的文物保護價值。……[詳細]

何家大院位于湖北口回族鄉小新川村六組。1935年1月9日,紅25軍主力由陜西洛南進入鄖西境內大、小新川一帶,軍部和鄂豫陜省委駐扎在小新川何家大院,成立大、小新川蘇維埃政府。1935年2月14日,大、小新川蘇維埃政府劃歸鎮安縣地方蘇維埃政府管轄。1935年2月,鄂陜游擊軍總司令部整編大、小新川的抗捐隊、游擊隊和地方武裝組織,組建鄂陜第七路游擊師,師長阮士春,副師長毛全秀,政委張祖祥,在大、小新川及相鄰的山陽、鎮安一帶,開展革命斗爭,打土豪,分田地,鎮壓惡霸地主,保衛根據地。聯系方式:張衍梅18772935677地 址:湖北口回族鄉小新川村六組……[詳細]

37、丹江口饒氏莊園

饒氏莊園位于丹江口市浪河鎮水田畈村。光緒六年(1880)由當地富戶饒宗義所建。座西北朝東南,占地面積2220平方米。平面呈中軸線對稱布局,由垂花門廊、前廳、中廳、正屋及左右配房和哨樓、花園等組成。前、中廳、正屋均面闊三間12.2米,進深分別為5.6、7.24、8.3米,均為單檐硬山頂,明間為抬梁式構架,兩山由磚墻承擱椽檁。前、中廳為貓拱背式山墻。天井院有回廊相通,多設格扇。梁、柱、枋、門、窗施多種圖案的木雕構件。哨樓建于高3.5米的磚砌臺基上,單檐四角攢尖頂,分上下兩層,磚墻上檐,四角立柱。面闊5.6米,進深4.2米。(第三批)2019年10月7日,饒氏莊園入選第八批全國重點文物保護單位名單。……[詳細]

38、竹山石佛寺

石佛寺:位于雙臺鄉北星河上游茅塔寺村,為秦巴山區著名古剎,始建于光緒八年,由凈土宗十三祖印光大師會同竹山居士建造,文革期間遭到嚴重破壞,2000年經縣人民政府批準,由竹山境內的佛家居士集資重新修復,并聘請襄陽鹿門寺主持釋(上)本(下)覺法師為主持。恢復工作初具規模,寺內殿堂金碧輝煌,三尊大佛(如來佛、阿彌佗佛、藥師佛)栩栩如生,金光燦爛,殿外設有鐘鼓樓、念佛堂,居士樓,建筑面積約3000平方米,距竹山縣城45公里,距十堰市120公里,是十堰境內唯一的一處佛教活動場所,每逢佛家活動紀念日,前來觀光、上香拜佛的游客不下萬人,香火旺盛。……[詳細]