泰順縣文物古跡介紹

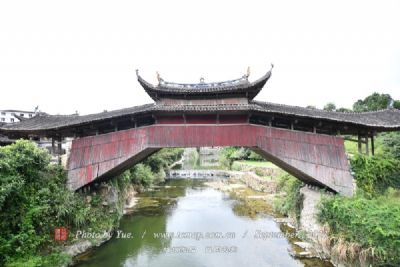

1、溪東橋

溪東橋位于于浙江省溫州泰順縣泗溪鎮,為疊梁式木拱廊橋。始建于明隆慶四年(1570)。清乾隆十年(1745)、道光七年(1827)重修。橋長41.7米,寬4.86米,凈跨25.7米,離水面9.5米。處在“將軍逗獅”風水模式中的溪東橋,“虹氣臨虛,影搖波月”。橋拱上建有廊屋15間,當中幾間高起為樓閣。屋檐翼角飛挑,屋脊青龍繞虛,頗有吞云吐霧之勢。此橋無橋墩,由粗木架成八字形伸臂木拱,頗為罕見。東溪早時以碇步渡水,津道多阻,林正緒倡首建造蜈蚣橋(即溪東橋)。林正緒生平端方正直,好行義舉,乾隆癸亥年(1743)邑侯張考首書“達尊有二”匾相贈。此橋修建者是修北澗橋的人的徒弟,故而有人也將這兩橋稱為“師徒橋”。因此橋外型美觀,號稱“最美的廊橋”。溪東橋系木拱廊橋結構,位于泗溪鎮-墻村。溪東橋與相隔幾百米……[詳細]

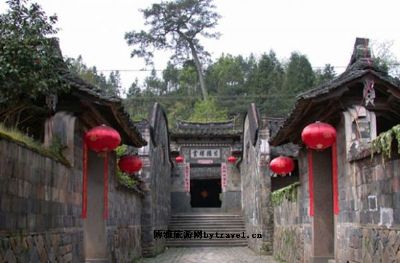

2、林秉權故居

林秉權(1902——?),又名良恕,留學蘇聯時改名游策,泰順縣包垟鄉林岙村人。在溫州中學就讀期間,參與聲援五四運動。1923年,在上海大學讀書時積極投身于革命活動,與鄧中夏、瞿秋白、惲代英等關系密切。同年5月加入中國共產黨,是泰順籍第一位中共黨員。1925年“五卅”運動爆發后,他返回泰順組織救國會,聲援上海工人的反帝斗爭。1927年春,黨組織委派他到武漢領導商民協會工作。同年11月抵達莫斯科。先入東方大學習軍事,次年轉入中山大學。由于他始終堅持黨的正確路線,與王明之流作斗爭,反被誣陷為搞宗教活動,被押送到伊凡諾夫工廠勞動改造。1934年,又被流放到西伯利亞,從此杳無音信。1989年12月4日,浙江省人民政府追認他為革命烈士。林秉權故居,位于泰順縣包垟鄉林岙村底村13號。這是一座具有百年歷史的……[詳細]

1935年8月初至9月底,紅軍挺進師在浙西南的第一次反“圍剿”斗爭中付出了巨大的犧牲。爾后,政委劉英、師長粟裕率主力部隊轉戰閩浙邊,于同年10月5日在福建省壽寧縣含溪村與葉飛率領的閩東獨立師一部會合。雙方當日移駐鄭家坑村并舉行了聯席會議,劉英建議成立中共閩浙邊臨時省委,并對有關事宜進行醞釀。是年11月7日,雙方在泰順縣九峰鄉白柯灣村小宮廟召開了第二次聯席會議,決定由劉英任臨時省委書記,粟裕任組織部長,葉飛任宣傳部長兼少共(團)省委書記。會后,正式宣布成立中共閩浙邊臨時省委,下轄浙西南、閩東兩個特委。中共閩浙邊臨時省委的成立,對于加強閩東游擊區與浙南游擊區之間的聯系和配合,廣泛開展游擊戰爭,起到了重要作用。中共閩浙邊臨時省委成立舊址,位于泰順縣九峰鄉白柯灣村小宮廟。整座建筑為木結構,占地面積3……[詳細]

4、泰順縣烈士公墓

泰順縣是革命老根據地,1923年,泰順籍青年林秉權在上海讀書時就加入中國共產黨。土地革命戰爭時期,中共浙江省委派員到泰順從事革命活動,后在泰順組織了一支800多人的農民武裝;福建省黨組織也先后在泰順邊區一帶開展過活動。浙南三年游擊戰爭期間,泰順縣是紅軍挺進師和中共閩浙邊臨時省委、中共浙南特委活動的重要根據地。抗日戰爭、解放戰爭和社會主義建設時期,泰順人民為革命事業作出了重要貢獻,付出了巨大的犧牲,其中494位榮膺烈士稱號。 泰順縣烈士公墓,位于泰順縣羅陽鎮霞陽村,建于1957年12月,1984至1989年間,泰順縣政府對公墓進行了擴建和重修,現公墓占地面積6750平方米。公墓建筑分三個層次:進入大門,穿過兩個荷塘間的大路,拾級而上就來到第一層平臺,經過平臺兩旁柏樹、雪松間的小路,盡頭各有一座……[詳細]

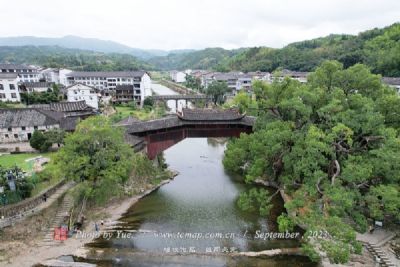

5、北澗橋

北澗橋,位于泗溪鎮下橋村,因跨北溪之上,故此得名。始建于清康熙十三年(1675年),后經6次重修,至今容顏不改。 北澗橋是宮殿式重檐,結構精巧,造型古樸。然而北澗橋的美不僅美在橋本身的輕靈飄逸或是擁有虹橋的獨特結構,更美在橋周圍的環境。兩條溪水在橋邊匯合,溪水清澈見底,水面上還有一條用石梁搭起來的小石橋,接以矴步。沿著溪岸,一條小路將人引向橋頭和村子,兩株大樟樹立于橋頭,且都有上千年的樹齡了。大樹的虬根牢牢抓住橋基周圍的石土,使得北澗橋歷經數百年的風霜而無大礙。 北澗橋原建在它上游30米處的地方,如今那里還存有舊橋遺址。關于原橋為什么會毀掉,還有一個有趣的傳說。400年前的一天,一名老婦手牽她的孫兒智周欲過北澗橋。其時恰有兩位仙人在橋上下棋,老婦便說:“請二位讓我孫兒智周過橋……[詳細]

泰順縣峰文鄉小南山村是土地革命戰爭時期中共閩東特委和紅軍挺進師共同開辟的游擊根據地。1936年3月,在這一帶活動了近半年的紅軍挺進師主力部隊和閩浙邊臨時省委機關,為有效地統一領導由閩東方面原創建的各級地方黨組織和由臨時省委新創建的地方黨組織,決定成立中共浙南特委,并調派閩東特委鄭宗毓任浙南特委書記。浙南特委成立后,不斷擴大和鞏固根據地,范圍包括泰順、平陽(含蒼南)、文成、福鼎等縣。1938年3月,紅軍挺進師改編為新四軍北上抗日后,浙南特委機關移駐文成、瑞安,繼續領導浙南人民開展革命活動,直至浙南全境解放。中共浙南特委成立舊址,位于泰順縣峰文鄉小南山村,是一座8間單層古民居,建筑面積320平方米。1996年8月,當地政府在舊址的后山,建造了中共浙南特委成立紀念碑。紀念碑占地面積300平方米,碑……[詳細]

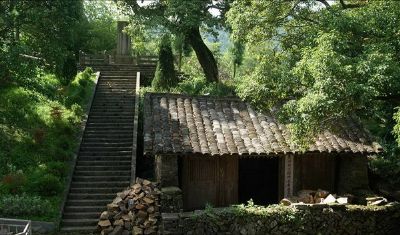

7、雪溪胡氏大院

雪溪胡宅坐落在三魁鎮雪溪鄉橋西村的胡宅,占地面積4254平方米,建于清代,整座建筑非常鄉土,院內的建筑以松木為主要材料,不著油漆,盡顯木質本色。雪溪四周的環境,就像它的名字一樣美麗。雪溪胡宅的整座建筑非常鄉土,院墻都是附近溪流里的卵石堆砌而成的,石塊與石塊之間的接縫很是緊密,不同顏色的卵石間隔著排列,有意無意的組成了一片美麗的圖案出來,院內的建筑以松木為主要材料,不涂油漆,盡顯出質樸自然的木質本色。用材講究、工藝精細,兼具法式規范性與鄉土靈活性,具有浙南、閩北建筑風格交融的鮮明特色。建于清道光十二年(1832年)至同治十三年(1874年)間,包括胡氏大院、胡氏小宗祠、胡氏大宗祠、鳳垅厝、外垟厝及胡氏書齋,構成規模宏大的建筑群。主體建筑胡氏大院坐西朝東,二進院落布局,占地面積4500平方米。第……[詳細]

8、白柯灣戰斗遺址

白柯灣戰斗,又稱三條崗戰斗,是紅軍挺進師在泰順較著名的戰斗之一。 1936年2月7日,粟裕、劉英率領紅軍挺進師第三縱隊(四、五支隊)和師直屬隊、重機槍班、警衛隊等共200多人,從文成縣珊溪鎮經峰文鄉、松垟鄉靈家山村,進駐九峰鄉白柯灣村修整。第三天午飯前,交通員報告:國民黨浙保第十大隊第三中隊從九峰村下來,已到了前坪仔村。粟、劉毅然決定集合部隊,在劉英作了簡短的戰前動員后,粟裕下達了戰斗指示:警衛班留守白柯灣村,四支隊埋伏在敵人來路左側的崗坡上,五支隊埋伏在水田對面的山崗上,居高臨下,形成左右夾擊之勢,并以重機槍聲為戰斗信號。不多久,敵軍果然步入紅軍的伏擊圈。隨著粟裕一聲令下,重機槍噠噠噠地吼叫起來。敵前衛班很快被殲滅,后面的敵人亂作一團,漫無目標地亂放槍。經過近一小時戰斗,敵兵開始放下武器,……[詳細]

中共浙閩邊臨時省委舊址位于泗溪鎮半崗村白柯灣自然村,舊址為當地村中的一座小宮廟。1935年10月5日,劉英、粟裕率領的紅軍挺進師在福建省壽寧縣與葉飛、阮英平等人率領的閩東獨立師會師,雙方召開了聯系會議,商討恢復閩浙邊臨時省委的方案。10月底,劉英為及時成立中共閩浙邊臨時省委,寫信邀請葉飛前來研究。1935年11月7日,葉飛率領閩東干部十余人到達,隨即在白柯灣小宮廟召開了第二次聯席會議,正式成立中共閩浙邊臨時省委。劉英、粟裕、葉飛、黃富武、阮英平、劉達云、許信昆、洪家云、范式人、方志富、許旺等11人組成浙閩邊臨時省委委員會,劉英任書記,粟裕任組織部長,葉飛任宣傳部長兼少共省委書記。同時相應成立了浙閩邊省軍區,粟裕任司令員,劉英任政委,統一領導浙閩邊區的武裝斗爭。2017年1月,該舊址被列為浙江……[詳細]

10、三條橋

三條橋位于垟溪鄉和洲嶺鄉交界地,始建于宋,呈八字形伸臂,是泰順歷史最悠久的木拱廊橋,也可能是世界最早建筑的“廊橋”。我們現在見到的三條橋是清道光二十三年(公元1843年)重建的。當年在拆舊橋時發現有貞觀年號的舊瓦,因此有人猜測三條橋最早可能建于唐代,按貞觀23年唐太宗在位的最后一年計,距今也有1352年了。如真是這樣,那“廊橋”建筑史該重寫了。交通:泰順縣城乘汽車至洲嶺鄉(泰順到洲嶺每天8;00--14:30共4班車,洲嶺回泰順每天6:00--12:00共4班車,票價13元,2小時車程),再轉乘鄉村小巴(20分鐘)或三輪摩托(40分鐘)前往,從下車的地方到三條橋還要翻過一座山嶺,步行20分鐘。

浙江溫州市……[詳細]

11、泰順廊橋

泰順廊橋位于溫州市泰順縣,泰順是浙江省南部一個山區縣,東北接文成,西北界景寧,南與福建省為鄰,總面積1700平方公里,素有“九山半水半分田”之稱。境內山高路遠,群峰疊翠,千米以上的山峰就有179座,平均海拔490余米。歷史上許多名人賢士為避禍亂,陸續遷移到泰順這個群巒起伏、人跡罕至的“世外桃源”,創造了具有山區田園特色的地方文明,留下了無比珍貴的歷史文化遺產。泰順廊橋就是其中最杰出的代表。“廊橋”顧名思義,就是有屋檐的橋。歷史上的泰順,村落分散,交通偏僻。人們出外行走十幾里都難以見到人煙。按照泰順先祖們的“交通規劃”,在相隔一定里程的大路(石砌路)邊上,要建上一座供人歇腳的風雨亭。而橋上建造屋檐,不但可以保護木材建造的橋梁免受日照雨淋的侵襲,而且起到風雨亭的作用。有的廊橋還有供人暫居的房間。……[詳細]

12、羅陽石亭

羅陽石亭(省級文物保護單位)年代:明公布時間:2005年3月16日羅陽石亭位于泰順羅陽鎮三垟村菖蒲壟自然村,是古代泰順通往溫州驛道旁供人歇腳休息之所,亭旁古驛道蜿蜒曲折,路邊一方小池,山泉清澈甘洌。石亭坐西朝東,平面縱長形(進深大于面寬),東面開敞,其余三面均用蠻石砌墻圍護,屋頂歇山式。平面柱網分布頗有特色,前檐減柱為一開間,利于路人進入;室內分作三間。進深梁架為四架梁帶前雙步后單步,脊檁下刻有“大明正德十年乙亥歲伍月拾陸日壬寅吉旦立”題記。石亭建筑構架除椽子外,均用青石制作,仿木構形式,制作規整,形象逼真,時代特征明顯,堪稱石構建筑的佳作,是研究古代交通史和古驛亭的重要實物例證。……[詳細]

13、泰順抗戰陣亡將士紀念碑

泰順抗戰陣亡將士紀念碑位于羅陽鎮萬羅山公園西北側山腳,坐東南朝西北,由紀念碑、汪精衛夫婦跪像等組成。碑高2.9米,邊長0.34米,青石質,三角柱體,頂部為楔形。正面陰刻隸書“抗戰陣亡將士紀念碑”,后二面分別刻著“泰順縣各界抗戰建國紀念大會”和“中華民國廿七年七月七日立”。碑前約2米處置二石跪像,像之背分別刻著“漢奸汪精衛”、“漢奸陳璧君”等字。1938年7月7日,是“盧溝橋事變”爆發一周年之際,泰順縣各界人士在縣城隆重舉行抗戰建國紀念大會,會上為紀念在抗戰中英勇犧牲的將士,特豎立此碑,并請當時縣內著名學者許篤仁先生書寫碑文。2017年,被列為浙江省第七批省級文物保護單位。……[詳細]

14、薛宅橋

薛宅橋又稱錦溪橋,位于三魁鎮薛外村,1988年列為泰順縣第三批文物保護單位,此橋跨梁長而斜度大,橋頭坡度30多,是泰順縣內橋面坡度最大的木拱廊橋,造型古樸大氣,巍峨挺拔,已被載入《中國橋梁史話》,在世界橋梁史上占有重要地位。薛宅橋始建于明,現橋建于清咸豐六年(1856),1986年重修,為灰色疊梁拱式木廊橋,長51米,寬5.2米,離水10.5米,單跨29米,橋屋14間,薛宅橋與劉宅橋兩橋都很大氣,相比下劉華麗典雅,而薛挺拔輝宏,大紅橋身高高聳起,凌架于錦溪之上,灰色挑檐直指蘭天,在周圍白色小盒子似的現代建筑中鶴立雞群,奪人眼目。……[詳細]

15、玉塔古窯址

玉塔古窯址位于泰順縣彭溪鎮玉塔村附近。有青瓷窯址三處,青白瓷窯址七處。窯床為龍窯形式,其一長37.36米,寬2.32米,窯墻用泥坯砌筑,券頂用楔形磚砌成。青白瓷有碗、盤、碟、盞、罐、壺、瓶、燈盞、水盂等。胎壁較薄,質地堅細,呈灰白色。釉面純潔晶瑩,器物以素面為多。紋飾僅在碗、盤內刻畫卷草紋和篦梳紋或在外壁飾蓮瓣紋。產品多為“芒口”,采用覆燒窯具裝燒。窯具有覆燒窯具和墊圈、墊餅等。青瓷有碗、盤、碟、罐、壺和燈盞。胎壁較厚,質地堅細,呈灰白色。燒制時間:青瓷窯址為北宋,青白瓷窯址為北宋中后期至南宋早期。1978年省、市、縣文物部門曾聯合發掘。……[詳細]

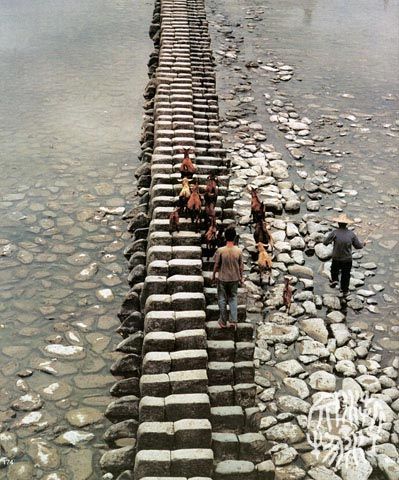

16、仕水矴步

仕水矴步,位于仕陽鎮溪東村。修建于清嘉慶年間,架設于仕陽鎮溪東村一段平坦寬闊、水流平緩的河面上。全長144米,共233齒,每齒分高低兩級,高的那級可供肩挑扁擔者或漲水時行走,低的那級可容兩人并肩而行。對于石料的選擇,建造者也頗費苦心:高的用的是白色花崗巖,低的使用的是青石。這種顏色與石質的搭配,不僅美觀,更可以使夜行者可借星月微光的反光而暢行無阻;在漲水時,路人也可清晰地看見。其中還有更深的含義:石取其堅,計永年也;色取其白,昭利涉也。交通從三魁去仕陽的車非常多,最遲到下午4點,路程半個多小時,途徑雪溪胡氏大院。……[詳細]

17、嚴山董家大院

嚴山董家大院俗名“曲巖厝”,位于仕陽鎮嚴山村,由大院、書齋、倉樓三個自然院落以及土樓等附屬建筑組成。整座大院自西至東成一條折線排列。該院落建筑群外觀各自獨立,但其院內又互相聯系,辟有通道連成一片,形成了一個既分隔又相連的大院落空間。大院坐北朝南,建于清代中期,由門樓、正屋及左右廂房組成。書齋小院建于清晚期,由門樓、正屋及左右廂房組成。倉樓建于民國初期,由門樓與正屋組成,坐落院落群最東首。土樓位于大院西側,為土木結構,平面呈方形,原為四層攢尖頂建筑,現存三層,雙坡頂。2017年1月被列為浙江省第七批省級文物保護單位。……[詳細]

18、張十一厝

張十一厝位于泰順縣泗溪鎮前坪村,始建于清乾隆八年(1743),重建于乾隆六十年(1795)。占地面積約5780平方米。由門樓、天井、正廳、左右四廂房構成三進合院式。外門樓三開間,抬梁式梁架,懸山頂。外天井兩側各建大門,門內各有小院,各廳懸有牌匾。內門樓為雙落翼式臺門。正廳兩層九開間,懸山頂。帶卷棚檐廊,梁架為抬梁穿斗混合結構。明間為穿堂敞廳,廳堂、門窗梁架雕刻精致。張楠青,排行十一,習稱張十一。光緒三年(1877),欽加衛千總,補授四品銜,不懼權貴,為平民伸張正義。此建筑由張十一祖父張日華所造。……[詳細]