海曙區文物古跡介紹

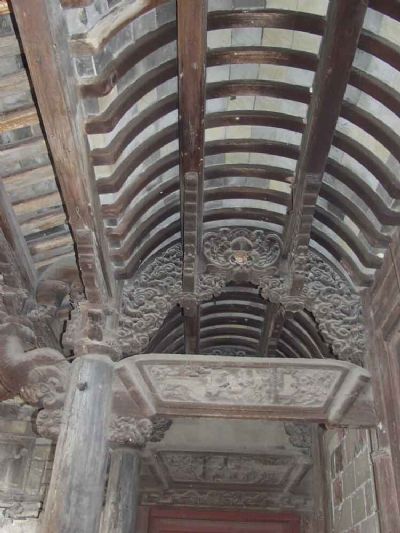

61、黃公林廟

黃公林廟,清代建筑,位于海曙區古林鎮古林村。據舊志記載:廟本祀黃姑。康熙間毀于火,咸豐九年重建,改祀漢夏黃公。光緒二十九年重修。由門樓、前廳、中廳、后廳組成的連四進建筑。縱進深70.6米,通面寬24.1米,總面積1700平方米,為我區規模宏大的廟堂建筑之一。 第一進門樓,為七開間,正中三間大門,兩旁偏樓。門樓后連接戲臺,臺檐梁枋由五斗拱--昂組合而成。臺頂為波浪形螺旋式藻井,裝飾繁華。第二進前廳,為三開間二弄二堂房,第三進中廳,廳前又設戲臺,兩旁配置看臺。第四進后廳,為五間二弄。整個建筑規模宏大,中軸線布局勻稱齊正,建造結構規整嚴密。主要石柱均刻楹聯。梁枋、雀替等部件都雕飛禽走獸、花卉山水、歷史人物故事等圖飾。由于該廟長期作為糧庫使用,廟內具有重要藝術價值的雕刻均被蠣灰封蓋。2010年9……[詳細]

62、楊尚書第

楊尚書第位于海曙區石碶街道西楊村后岸自然村,以結構判斷,為明代建筑,于民國時曾修繕。主體坐北朝南,占地面積310.57平方米,合院式,南北中軸線依次:門屋、照壁、正廳、后堂。 門屋為單檐硬山頂平房,面闊三間,為后來改建;庭中有單坡照壁,條石座,青磚墻;正廳為單檐硬山頂高平屋,面闊三間兩弄,明間抬梁式五架梁前單步后雙步。梁枋間飾云板、雀替,雕刻生動精美,次間用中柱,進深八柱九檁,穿斗結構,弄堂進深七柱九檁,穿斗結構;地面均為石質鋪地,較規整;前廊兩側開月洞門。后堂為單檐硬山造平屋,現為清代建筑。東側河邊原有其母念佛堂,現廢圯。 據《鄞縣通志》記載,明代在這里曾出過楊尚書,所以命之。 該第歷史悠久,格局完整,雖經多次整修,但仍保明代風格,具有時代特征。2010年9月被公布為鄞州區第九批區級文物保……[詳細]

63、陳氏宗祠及石刻

陳氏宗祠及石刻位于海曙區古林鎮西洋港村西洋港自然村,始建于明洪武十三年(1380年),清代至今多次維修,現建筑為清代重建。主體坐北朝南,合院式結構,由門廳、大殿、東西廂房及戲臺等建筑構成,石刻放置于宗祠之后。 整個宗祠外墻建筑均硬山造,門廳面闊七開間,進深三柱七檁,穿斗結構。戲臺位于門廳明間后部,單檐歇山頂結構,內施藻井。大廳面闊七開間,明間抬梁結構,五架抬梁,前為卷棚頂,后設雙步梁,次間用中柱,進深六柱十檁,梢、盡間進深七柱十檁。廂房位于天井兩側,均面闊兩開間,抬梁結構。碑刻分別位于廂房大墻外側,分別為撰于清道光四年、同治八年。陳氏宗祠格局完整,牛腿、雀替等裝飾雕刻精美,具有一定的文物保護價值,于2007年9月與石刻一起,被公布為區文物保護點,2010年9月被公布為鄞州區第九批區級文物保護……[詳細]

64、朱陛墓

朱陛墓位于寧波市海曙區集士港鎮四明山村廟夾岙,明代墓葬。整個建筑由東而西依山層筑,遞次升高,前后高差約9.8米,總長約60米,最寬處約12米,占地面積約720m2。墓坐西朝東。最前為牌坊,四柱三開間,通面闊6.5米,明間柱高5.72米,上雕石獅;次間柱高2.71米。各間枋上有高浮雕,雖略有毀損,但不減當年精美之感。坊后小橋,接著甬道與平臺成為“T”型臺、圓口臺、橫長平臺、墓穴等組成。穴為石室墓,用巨條石砌筑,四角以元寶隼扣接,一尸一棺四穴并置。穴后石砌墓墻環繞,左右隨山勢作三馬頭狀,正脊瓦檔雕銅錢紋。后有擋土墻環繞,與墓墻間設巡埂弄,既起通風、排水作用,又方便祭掃巡回。 朱陛,字伯升,號圓嶠。天啟二年(1622)進士,授安福知縣。 該墓保存較好,2017年1月,朱陛墓被公布為第七批省級文物……[詳細]

65、岐山祠堂

歧山祠堂,位于寧波市海曙區高橋鎮歧湖村,為五開間四合院硬山造建筑。縱進深29.15米,通寬20.4米,占地面積748平方米。整個建筑分門樓、大廳二進。大門外原有照墻,今已拆除。門樓五開間,中間大門,兩側邊房,大廳下設閘式高門檻,門前左右各置刻花長石凳。門檐上雕有魚龍狀牛腿,軒梁間刻云彩紋飾。大門兩旁外墻上有裝飾精致的仿木磚雕。 大廳面寬20.15米,屋架結構明間抬梁式,用材粗大,梁上立卷剎短柱支托小抬梁、檀子。大廳前走廊為卷蓬頂,廊間穿插枋以及牛腿、雀替等部件全為鏤雕裝飾。其中枋額兩面高浮雕亭臺樓閣、歷史文物、飛禽走獸等圖案更為精致細膩。 歧山祠堂最引人注目處是大廳內的梁上柱間,無麻雀棲巢,無蜘蛛結網,無蟲蛀蜂咬等現象,其中奧妙尚帶進一步探索研究。2005年5月被公布為鄞州區級文物保……[詳細]

66、柴經石刻

柴經石刻于海曙區集士港鎮深溪村長壽寺山門前,由兩通敕命碑及一匹石馬構成,均刻于明嘉靖年間。兩通石碑并排放置,一通立于明嘉靖十八年(1539),碑額上鐫“敕命碑”三個篆體大字,全碑長1.88米,寬0.94米,全文皆由正楷書寫就,共49行,內容分上下兩部分,上部為皇帝敕命,下部為柴經的回復;另一通碑立于明嘉靖二十三年(1544),碑刻的尺寸、碑額、字體及形式與前一通相同,上部分內容同為皇帝敕命,下部為柴經書就的“恩瑞記”。石馬放置于兩通碑刻之前,高1.5米,長1.9米,基座寬0.4米,雕刻精美,形態生動。 目前,兩通碑記及石馬均保存完整,其中碑刻文字流暢,書寫規整,筆法遒勁有力,而石馬造型生動,具有較高的歷史資料價值。2005年被公布為鄞州區區級文物保護點,2010年公布為鄞州區第九批區級文物保……[詳細]

67、榠樝祖廟

榠樝祖廟,位于海曙區鄞江鎮梅園村梅錫自然村。始于宋,現為清代建筑。據《鄞縣通志》記載:榠樝祖廟,祀宋康孝子用錫。宋開慶間里人聞時政創建。據傳用錫事寡母至孝,母愛食榠樝(中藥材),手植以供親。鄰有親病者,乞食其果,食之皆愈。后人感其孝德,立廟祀之。該廟座北朝南,通面寬17.4米,進深31.3米。建筑面積544.6平方米。由門廳、天井、大殿三部分組成。門廳寬16.8米,正中大門,兩側偏房,門前廊頂卷棚式,柱枋牛腿等部件雕有獅子、人物圖飾,工藝較為考究。中間天井、戲臺,左右兩廂各三間。后殿梁架明間抬梁式,兩邊為五柱七檁穿斗式。殿前廊上卷棚頂,柱頭、枋額、牛腿雕刻人物鳥獸,全部油漆、貼金,工藝精細高巧。是我區目前保存較為完整的晚清建筑。2010年被公布為鄞州區第九批區級文物保護單位,2016年寧波市……[詳細]

68、上化山古石宕遺址

上化山古石宕遺址,又稱光溪塘,位于海曙區鄞江鎮鄞江村北面山頂,與光溪村的毛家宕、天塌宕相連。根據洪水灣塘去它山堰東首里許,所筑的石料分析,應是上化山石質,故推測洪水灣塘因建于宋淳祐三年(1243),所以上化山石宕的開采史為南宋晚期。 該山東西連綿數里,成為明清時期光溪塘石塊的寧波主要產地。 宕口于南北相通,高達近十米,南洞口石柱林立,遠看如古羅馬斗獸場之意境。縱深達百余丈,縱橫交叉,迂回曲折,可容千人。南口東側內積水成潭,方圓百米,深可行舟。從石質石色及殘存于洞內的條石分析,洪水灣塘,官池塘的條石出于此塘。 上化山宕開采時間早,大小不等的宕口是鄞江人民先輩勤勞和智慧的結晶,具有一定的歷史價值及其寧波建筑史發展脈絡的研究價值。2010年9月被公布為鄞州區第九批區級文物保護單位,2016年寧……[詳細]

69、光溪橋

光溪橋亦名許家橋,位于海曙區鄞江鎮光溪自然村許家橋弄南端,橋始建1524年,由鄞縣縣令沈繼美率民夫所建, 1798年重修,1902年大修。 橋為一座單孔石拱橋,南北跨,全長39.95米,寬4.5米,高7.8米,凈跨12米,矢高6.5米,面積達280平方米。橋面兩側設實心欄板,四只望柱各雕石獅,橋孔兩側各有出挑鰲頭石雕,聯鐫:“環溪分月影長涵蕙水文瀾;虹橋聯古道遙通百里舟車。”西孔懸“光溪橋”額,款鐫“大清嘉慶三年,光緒壬寅年重修”;東刻“四明首鎮”。南北落坡呈喇叭狀,南北堍各設踏跺28、25級,南設平臺與官池塘遺址相連,北與光溪路貫通。 光溪橋紀年確鑿,曾為它山堰水利樞紐工程的附屬設施發揮了重要作用,有較高的歷史、科學研究價值。2010年9月被公布為鄞州區第九批區級文物保護單位,2016年……[詳細]

70、橫街永慶橋

永慶橋,地處海曙區橫街鎮竹絲嵐村東側,橫跨于大坑溪南北兩岸。額書考證,建于1904年。 橋為單孔拱橋,全長6.44米,面寬2.86米,凈長1.84米。整座橋體采用規整的略長方形青石疊砌。橋面東西兩側各放長條形壓石,既可起到力學加壓保護作用,又可作橋欄供行人休閑。橋堍南、北各有踏跺六級。西側券面石額書“永慶橋”,上款“光緒甲辰”,下款“仲冬吉旦”。橋面心石正方形,邊長0.82米,中雕花卉、如意紋飾。孔矢高4.1米、凈跨5.1米。 該橋三面環山,東北為大畝山,南為醬油瓶山,西約百余米處為竹絲嵐村,大坑溪在村之南面橫貫而過,從古至今一直為竹絲嵐村通往上兆坑村的交通要津。為當地山民的生產生活發揮著重要作用。橋梁迄今保存完整,有一定的歷史價值。2010年9月被公布為鄞州區第九批區級文物保護單位,201……[詳細]

71、御史中丞第

御史中丞第位于海曙區古林鎮茂新村茂林自然村,根據建筑和文字分析,始于明。主體坐北朝南,結構都為單檐硬山頂平屋,占地450.75平方米。 門廳面闊五開間,進深三柱五檁,梢間進深五柱五檁,均穿斗式;其中明間有石結構“八字”墻門,為須彌座,上雕八仙人物、五幅云紋、折枝、龍紋、寶瓶等紋飾;木板門聯:“御史中丞第,敷文待制家。”木門現為后來推出。兩廂均面闊三間,明間抬梁進深四檁,次間深三柱四檁。大廳高平屋,面闊五間,明間五架梁前后雙步,梢間進深五柱九檁,穿斗式;前廊駝梁斗拱承托,金柱梁架秀氣簡潔,梁間矮柱粗壯,屋內無蛛絲。 建筑基本完整,結構穩定,具有明顯的明代風格特征,為研究我區古建筑發展史提供了現實依據,具有較高的歷史價值。2010年9月被公布為鄞州區第九批區級文物保護單位,2016年寧波市行政區……[詳細]

72、寧波廣德庵

廣德庵位于海曙區集士港鎮祝家橋村祝家橋自然村,據建筑風格判斷,約建于民國時期,局部為建國后重修。主體坐北朝南,合院式結構,占地面積653.67㎡,沿中軸線,由南及北分別前、中、后三進建筑,大井位于前天井中部。 前、中、后三進觀音兜墻做法,前進面闊三間二弄,明間抬梁結構,五架梁架前后單步,次間用中柱,穿斗式結構;大殿面闊五間二弄,弄堂位于次、梢間之間,明間抬梁結構,五架梁架,前檐施卷棚頂;后殿為單檐樓房,面闊3間2弄,明間抬梁結構,結構與前殿相同。大井位于前天井中部,井壁由青磚砌筑,呈圓錐形,井圈為圓形,內徑0.5米。廂房分前后兩部分,位于前后天井兩側,前廂為單開間建筑,后廂大部已改建。 該廟布局規整,具有一定的歷史、文化價值。2010年被公布為鄞州區第九批區級文物保護單位,2016年寧波市……[詳細]

73、陸鈳牌坊等零星石刻

陸鈳牌坊等零星石刻位于海曙區集士港鎮山下莊村潘岙,據《鄞縣通志》載,為明代。解放后,墓破壞較為嚴重,石刻及牌坊等被遷往各地,原有石馬、石虎、石羊等遷往天童林場,牌坊遷往屠滽墓的山腳下,一件文臣上身像遷往果木場,墓地僅存墓穴及拜臺,從中尚存華表柱座、石欄構等;墓穴形制保存尚好,但有盜洞,穴前左側發現文臣大身斷為二截。 陸鈳,字容子,鄞縣人。明正德九年(1514)進士,授南京車駕主事,官至四川參政,又巡撫保定。所到之處,均能禁侈靡,清侵冒,政清境安。后因中貴與都撫等索賄不應,落職歸里。 陸鈳是我區重要的歷史名人之一,其墓雖毀壞嚴重,但殘存和格局仍能反映官宦人家的喪葬習俗,具有一定的官葬風俗演變參考價值。2010年9月被公布為鄞州區第九批區級文物保護單位,2016年寧波市行政區劃調整時歸至海曙……[詳細]

74、金樸墓

金樸墓位于寧波市海曙區集士港鎮四明山村金庵基山之南坡,墓建于明代。 該墓及墓前石刻破壞嚴重,但墓道及墓葬型置保存程度相對來說較完整。根據遺跡實地調查情況來看,遺存墓葬共為三穴,墓后圍墻保存完整,東西長7.8米,高1.65米,墓葬三面的石柱、石板均用荷葉紋裝飾,雕刻精湛清晰。墓道內遺有二道牌坊和三個拜臺,二道牌坊均殘,各存牌坊柱二根,柱形為方形抹角,上留有卯口。三個拜臺的長度由前至后,分別為6米,5米,4米。八字墻門臺基保存依舊,前為放置石像生的神道,該神道長約80余米,寬約15米,在神道附近的坎上,仍能見到遺存的墓前石羊、石獅、石馬、坤石、石欄板等殘件。該組石像生神態生動,形象真實,雕刻精致,具有較高的藝術水平。2005年5月被公布為鄞州區級文物保護點,2016年寧波市行政區劃調整時歸至……[詳細]

75、古洞橋

古洞橋位于海曙區橫街鎮莊家溪村莊家溪自然村莊家溪上,原名翠山寺橋,始建于宋,據《鄞縣通志》記載:“古洞橋,民國十二年,里人李聲雷募修。跨莊家溪上流,北通江村嶺,南通翠山寺,光緒志作翠山寺橋。”該橋南北向橫跨莊家溪,為一座單孔薄拱大跨度拱橋。該橋總長30米,拱跨達17.5米,拱高7米;橋基以江村嶺巖石為基,基上疊石為拱,牢固可靠;拱與橋面緊貼,薄而減負;橋頂寬3.5米,而橋堍寬達7米,兩側構成“八字型”步階作支撐;橋額位于拱券中部兩側,上鐫“古洞橋”橋名,上款“共和紀元十三年古歷甲子歲立”、落款“雷山汪崇干題”。 古洞橋歷史悠久,保存較好,因水庫建設,2007年遷入現址,是一處不可多得的古代橋梁建筑。2010年9月被公布為鄞州區第九批區級文物保護單位,2016年寧波市行政區劃調整時歸至海曙區。……[詳細]

76、湖心寺舊址

湖心寺舊址位于寧波海曙區月湖花嶼、月湖橋邊,1999年9月,被公布為寧波市第二批市級文物保護點。現稱月湖庵,為湖心寺留存之“余跡”,清同治十二年(1873)修葺。現存建筑硬山式梁架結構,黃墻黛瓦,總體保存良好。前殿地面嵌鋪四塊荷花浮雕青石板,當為古物。 湖心寺,舊號水陸冥道院。始建于北宋治平元年—四年(1064—1067),熙寧元年(1068)宋神宗賜名“壽圣院”。南宋紹興三十二年(1162)宋高宗賜額“湖心廣福寺”。元代寺毀。明洪武初(1368)重建,并在寺后建袁公祠,紀念1277年進士袁鏞領導抗元斗爭被俘就義。明永樂初寺又遭毀,宣德元年(1462)又建。嘉靖三十三年(1553)兵部尚書張時徹退隱后購湖心寺為書院,改建寶綸堂,以為藏誥勒之所。日本畫僧雪舟等將湖心寺標注在寧波府圖上,傳往東瀛……[詳細]

77、翁文灝故居(高橋鎮)

翁文灝故居,位于寧波市海曙區高橋鎮岐陽石塘村,為一處優秀的近代建筑。翁文灝(1889-1971)又名存璋,字詠霓,號君達,是中國第一位地質博士、中國近代地理學創始人之一。對地質學造詣很深,著作豐富,在地質學各分支領域里創下許多個“第一”,在礦床學方面,他在我國首次提出“成礦系列”這一術語,開拓了新的找礦方向;在地震地質學方面,他是第一名研究中國地震地質的學者;在構造地質學方面,最早探討中國地貌發育史,提出燕山運動在中國存在理論;在山志學方面,正確概括了中國地勢和山脈成因;在地理學理方面,與丁文江等合編的《中華民國新地圖1934年》,是中國第一本根據實測資料、按等高線和分層設色繪制的現代地圖集。2005年5月該故居被公布為鄞州區級文物保護點,2016年寧波市行政區劃調整時歸至海曙區。……[詳細]

78、浣花橋

浣花橋位于海曙區橫街鎮鳳林村。《桃源鄉志》載:“浣花橋,亦乎為流花橋,在萬安橋東,宋乾道六年(1170),監酒務范睢與鄉人同建,昔沿溪二岸桃花止此。”,由此可見,該橋應始建于南宋時期。 該橋南北向橫跨在浣溪河上,為二墩三孔石梁平橋。該橋橋墩采用三塊薄石板直樹的獨特做法,橋墩石板西邊薄而成分水尖,以減輕上游洪水對橋墩的沖擊。橋全長16.16米,橋面闊2米。分別用2-3塊不規則的長條石鋪筑而成,橋面原無橋欄,現為保證行人安全,兩側新設白鐵管護欄。 該橋歷史悠久,見證了宋代以來鄞西重鎮的林村歷史,至今仍是當地村民生產生活必經通途,發揮著重要作用。2010年9月被公布為鄞州區第九批區級文物保護單位,2016年寧波市行政區劃調整時歸至海曙區。 資料提供:海曙區文管所……[詳細]

79、觀宗寺

位于寧波市區寧靈橋路蓮香巷,坐西朝東與延慶寺相毗鄰。該寺原名十六觀堂,北宋元豐年間(l078~l085年),比丘介然修凈土之法,募緣結屋六十余間,中間建寶閣,環以十六室,因名,后幾經兵火,又幾度重修,并擴建了彌陀殿,大悲殿,水陸堂,藏經閣,禪堂及離堂,庫房,客堂等,同治七年(l660年)置大鐘,又添佛像多尊。民國元年(19l2年),天臺宗席閑住持寺院,擴充殿宇,重整規模,始正式命名為觀宗寺。寺屬佛教天臺宗,兼容禪、凈土教義,在日本等國頗有影響,在對外文化交流中曾起過一定的作用。至近代,觀宗寺與明州普陀,南京支那佛學院,武昌佛學院等分別成為中國天臺宗、凈土宗、密宗、法相宗等派的活動中心。始建于宋元豐年間,僧人介然于延慶寺東北隅募資筑屋60余間,中建寶殿,名延慶寺觀堂,為延慶寺子院。清乾隆,嘉慶……[詳細]

80、楊坊故居

楊坊故居位于海曙區云石街29號,建于清代。市級文保點。原為秦氏所居,宅主生平不詳。后售與甬籍旅滬商人楊坊。整宅由臺門、轎門、儀門、正房和左右廂房組成。主體建筑坐北朝南,臺門朝東,面闊三開間硬山式,山墻飾馬頭墻,明間為抬梁式,梁架上有雕刻,單步月梁下有雀替,前梁下有牛腿承檐枋,月梁的前端呈象鼻狀,墀角上飾磚雕,方形、花籃形柱礎雕刻精美。轎廳三開間,有牛腿承檐枋。梅雨石門框的儀門,門楣上飾磚雕“丹鳳朝陽”圖案,并建有雕刻斗拱。正房為三開間單檐硬山式高平屋,飾觀音兜,明間抬梁式,七脊檁,用材碩大。左右廂房為五間兩弄重檐硬山式樓房。山墻為脊五馬頭墻,前檐廊頂呈卷棚狀,單步月梁上的雕刻亦十分考究。全宅保存完整,不僅是一處富有特色、現存較少的優秀古建筑,亦是一處名人故居。……[詳細]