海曙區文物古跡介紹

21、養正堂

養正堂,又名紹文堂、朱氏宗祠,曾辦過養正小學堂,故名養正堂。位于海曙區鄞江鎮它山堰村養正路,現存建筑前進民國,后殿清代。主體坐南朝北,中軸線上:門樓、前進、東西廂、后殿等組成。南北全長44.81米,東西闊24.54米,面積達1092平方米。 磚樓石庫門于北墻中部。前進單檐硬山頂樓房,后檐置陽臺,面闊七開間,穿斗與抬梁式混合結構,進深三柱七檁;次間兩側施“八”字墻,石質墻基,水磨墻磚,上飾八仙磚雕,另有木質牛腿,地面有青色釉面磚刻紋,富有層次;后陽臺外沿精雕線條收邊,車木欄桿,牛腿承檐檁柱礎,山墻墀頭彩繪。廂房,單檐硬山頂樓房,面闊三間,穿斗式,三柱五檁,二樓地板線條收邊。后殿單檐硬山頂高平房,面闊七間,明、次間梁架五柱十一檁,五架抬梁前后雙步,梁枋間有蝙蝠紋云板;梢間、盡間穿斗式結構;前檐卷……[詳細]

22、盛炳緯故居

盛炳緯故居位于鎮明巷12、14號,即為盛氏花廳。清代建筑,從布局上來看,它保留了寧波眾多民居照壁擋堂,從旁開門,主體建筑四周用墻遮隔的特色,從建筑風格來看雅致精巧,為研究清代寧波民居提供了實物樣本。花廳的原主人為清同治、光緒年間的諸生林廷鰲,他喜讀書,工音律,常在自家居宅旁的樓閣里約幾位志同道合的朋友,或讀書揮毫,或撫琴鼓瑟以自娛,書閣內懸佛像,置琴瑟及藏書等,書閣前壘有假山,旁掘水池,有翠竹、綠蕉、碧梧、蒼松等佳木。主人以山性近靜,水性近靈、竹性近虛、松性近堅、梧桐性近孤、芭蕉性近卷舒等等的品格來陶冶自己的情操,因命名為“近性樓”,作有“近性樓記”。因該樓閣建筑,飛檐翼角,遠看如一艘巨艦停在那里故又名“停艫”。后“近性樓”為清代學政盛炳緯所有。盛炳緯(1856-1931),字省傳,又字養園……[詳細]

23、屠呦呦故居

屠呦呦1930年12月30號出生于寧波,她的老家就在此處。開明街26號是目前這條街上僅存的近現代建筑,其主人是經濟學家,曾任香港甬港聯誼會會長的姚慶三(1911年-1989年),而姚慶三是屠呦呦的舅舅。小時候,屠呦呦就住在外婆家,一直在那兒長大。記者了解到,姚宅是民國初期保留的歷史建筑,目前保存完好,主體建筑坐北朝南,由前廳、大廳、正樓、后屋組成。屠呦呦曾先后就讀于效實中學和寧波中學,是兩校的知名校友。1951年春屠呦呦從寧波中學高中畢業,同年考入北京醫學院。她多年來從事中藥和中西藥結合研究,突出的貢獻是發現了青蒿素這是一種治療瘧疾的藥物,在全球特別發展中國家挽救了數百萬人的生命,2011年的9月屠呦呦獲得被譽為美國諾貝爾獎的拉斯克獎這是中國科學家首次獲得拉斯克獎也是中國生物醫學界迄今為止獲……[詳細]

24、陳曉云烈士墓

陳曉云烈士墓位于海曙區鄞江鎮沿山村邊家自然村西面,坐落在岙大里山的山麓,整體坐西南朝東北,占地面積64m2。該墓墓室成圓形,直徑達3.06米,底部用石塊砌成,上部用水泥澆筑而成。墓碑分上下兩部分,上端刻著“陳曉云烈士之墓”,上款:1975年5月,下款:毛君謹君。墓碑的下端刻著“這里安息著邊元仁陳繼芳”,落款“中華民國三十二年五月”。 陳曉云(1910-1944),女,原名陳素英,又名陳繼芳,慈溪三七市(今屬余姚)人。1924年冬小學未畢業輟學,次年改名陳曉云,考入寧波女子中學。1927年棄學回家,被迫完婚,未幾出逃,執教鎮海新倉小學,經斗爭終獲離婚。1938年移教鄞縣梅園鄉沿山小學。1941年4月加入中國共產黨。同年秋改名陳挺然,任梅園鄉公所經濟干事。次年秋,中共梅園區工委建立,任書記。1……[詳細]

25、誠應廟后殿

誠應廟位于海曙區橫街鎮梅梁橋村何家自然村,清代建造。主體坐北朝南,合院式,由門廳、戲臺、兩廂、大殿及兩過廊組成,因年久失修,門廳、戲臺、兩廂、大殿均已損毀拆除,現存建筑均按照原始格局建造,但柱礎石仍為原始遺留物。誠應廟后殿則保存較好,殿內構架大都為始建時所遺留,后殿為單檐硬山頂高平房,面闊五間,明次間梁架四柱七檁,五架抬梁前后單步,次間同明間。梢間用中柱,五柱七檁,在明間的地面上鋪有一塊石板,上雕麒麟與鳳凰,雕刻精美。后殿天井左右設過廊,面闊三間,三架梁進深三柱五檁。誠應廟后殿部分木雕精美,五架梁下設隨梁坊,之間有一塊蝙蝠木雕。檐柱施龍頭牛腿。在后殿的天井內有一個石質香爐,三個香爐腳上雕有獅子,爐鼎用于插香,上方雕刻已風化,難已辨認。 誠應廟后殿在抗日戰爭時期,是中共鄞西區委展開地下斗……[詳細]

26、浙東游擊縱隊后方醫院遺址

浙東游擊縱隊后方醫院遺址位于海曙區章水鎮低坪村上橫自然村東南面王蛟屋山岙內,據老革命回憶,約設立于1948年。該遺址四面環山,南側一條小溪自西向東環繞而過,北側為王蛟屋山,主體坐北朝南,共分三個部分,由西向東依次廚房、手術室、住院部,4層地基,高差分別為0.7米,1.8米,0.5米。原建筑由當地竹木搭建,地面以竹席鋪地,廢棄后主要作為林地使用。 據老黨員張國慶介紹,后方醫院所用醫藥均由地下黨員從鄞江等地購入。當地曾參與游擊縱隊戰斗的張紀洋老同志也回憶道,當時龍觀、奉化等地戰斗受傷的游擊隊員都被他們沿觀頂等地送到后方醫院,醫院最多時曾有醫生有史東辦(音)、黃長富兩人,住院人數最多時曾有數十位傷員。后方醫院在上橫設立時間大約1年多點,因叛徒告密,被迫緊急轉移,醫院就此被廢棄。現在杖錫等地尚有當年……[詳細]

27、浙東運河河道——西塘河

西塘河自高橋入寧波市區西門口(望京門),全長12公里,平均寬度32米,平均水深3.12米。西塘河原是廣德湖北岸,宋政和七年(1117),明州知州樓異開墾廣德湖為田,為盡可能地彌補由此造成的對水利系統的破壞,在原廣德湖西邊修西塘河,并連接廢湖之前的兩段塘河,形成了現在完整的西塘河。據《甬江志》(2000年版),1990年,通航能力為30噸。西塘河連接寧波城和姚江,作為避開姚江咸潮,進入寧波古城的一條重要航道,西塘河是人-河進入寧波城的最后一段里程,也是經由水路離開寧波城前往杭州、北京等地的起始點,是浙東運河乃至中國大運河的重要組成部分,承擔著通江達海大通道的“重任”。2011年1月,作為浙東運河河道組成部分,被公布為第六批浙江省文物保護單位。西塘河歷來是寧波對外文化行政往來交流的交通要道。明初……[詳細]

28、瑞光樓遺址

瑞光樓遺址,位于寧波市海曙區石碶鎮星光村,該樓早于民國時期廢圯,其遺址地基在七十年代掘河拓寬時,部分成了河道,部分建為街路。 瑞光樓為明代劇作家高則誠撰寫《琵琶記》時的故居。據史料記載:高明(1350-1359)字則誠,浙江瑞安人,元順帝至正五年進士,曾在杭州、處州等地任幾年小官。中間為避元末戰亂,客居鄞州區石碶沈家十多年。在此期間,寫成了著名戲曲《琵琶記》。 瑞光樓原稱沈氏樓,俗名八間頭。據傳高則誠當《琵琶記》完稿之夕,不勝欣喜,時值深秋,獨自伏案吟詠劇中曲牌:忽見桌上并插之雙燭火焰相向彎曲,交合一起,形成一條美麗的焰虹。這一罕見現象,高則誠視為瑞祥之兆,不禁高喊“瑞光!瑞光。”從此沈氏樓即改稱“瑞光樓”。該樓舊時地方志把它列入浙東名樓之列。歲月悠悠,瑞光樓今天已不復存在,僅有遺址可尋……[詳細]

29、惠明橋

惠明橋位于洞橋鎮洞橋村西首,東西向橫跨在南塘河北岸與仲夏港支流的匯合處。該橋始建于唐,宋治平年間(1064-1067)傾圯,明正統五年(1440)重建,清同治七年(1868)再修,系石結構雙孔石拱橋。全長20.5米,寬29米,橋面兩側各設欄板十四塊及望柱十六根。兩頭橋堍置抱鼓石四只。東堍有踏跺十級,西堍八級。南側正中欄板上端橫額書“惠明橋”正楷大字,邊款豎刻“同治戊辰至秋里人重建”等小字。橋洞兩孔之間鐫有伸出的龍首。橋西堍花園巷東側外墻上有直立石碑四塊,其中一塊為明正統五年碑,碑額為“重建惠明橋記”。惠明橋,作為古鄮縣治通向明州府水陸通道第一橋,至今還留有兩個原通航官船的圓形橋孔,直徑寬達8.3米。這座古橋,雖經宋明兩代的修建,但其規模仍保持原有的宏大氣派。惠明橋所在的惠明港又稱仲夏港或里龍……[詳細]

30、章水萬安橋

章水萬安橋位于海曙區章水鎮密巖村,因與橫街的萬安橋同名,所以本橋加地名命之。根據橋額“萬安橋”楷書石匾,有上款:“壬子葭月中澣之吉”,下款:“八十三老人應元弼”等字樣,結合當地村民講述在其小時候聽老人講,該橋已存在。我們又結合該橋建筑風格等判斷,應為清代建筑,又根據中國傳統的“天支地干”紀年法推算其清最后一個“壬子”年,說明最晚也建于1852年。 該橋南北向橫跨密巖溪上,南面是崩巖山,是通往寧波的必經之路。前身為木板橋,由于洪水時常被沖,清代一老人出資建成此單孔石拱橋。拱卷為縱聯分節并列砌筑,橋總長為37.85,橋洞凈跨度9.85米。洞孔高4.30米,寬2.73米。南北落坡引橋的路面為泥石鋪設。主橋南有11級石條臺階,北有10級石條臺階。橋墻以亂石疊成,橋面兩邊施壓石為欄并起加固作用。 建在……[詳細]

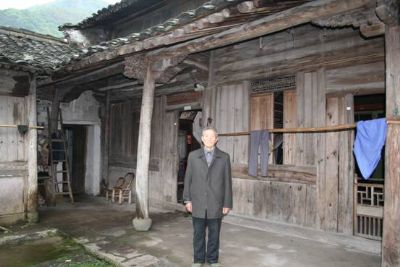

31、李敏活動地舊居

李敏活動地舊居位于海曙區龍觀鄉李岙村的中部,為一間民宅。根據建筑形制及風格判斷,建筑為清晚期建造。主體坐西朝東,合院式,由正廳及南廂房兩部分組成,占地面積294m2。正廳為重檐硬山頂樓房,面寬四間,進深六柱八檁,穿斗式結構。廊間梁架為月梁,底部兩側雕卷草紋,檐柱柱頭施牛腿雀替,牛腿上雕纏枝紋。南廂房為單檐硬山頂平房,一開間。這座住宅的主人為抗戰時期三五支隊的一個老游擊隊員洪瑞泰,如今已87歲高齡。據他介紹,抗日戰爭時期,當時的章水區委書記,后來著名的革命烈士李敏同志曾借此地作為三五支隊的抗日活動指揮場所,用于發動群眾工作,組織發展群眾力量。李敏同志長期從事抗日救國革命斗爭,為革命事業貢獻了自己年青的生命,犧牲時年僅21歲,被稱為漸東的劉胡蘭。當時,李敏同志在洪瑞泰家用過3個月的床至今保存完好……[詳細]

32、寧波佛教居士林

寧波佛教居士林地處寧波市區中心,坐落于月湖柳汀之上,風景幽雅,瑞氣靄林,林地面積一千七百馀平方米,林內諸座殿宇莊嚴巍峨,為居家信眾禮佛修持清凈精舍。寧波佛教居士林原址,始建于元世祖忽必烈至元二十一年(1284年),初為家祠。元泰定四年(1327年)改為驛館,后又稱為“玄壇殿”(財神殿)。及至辛亥革命(1911年)前后,由鄞縣邊文錦大居士發心捐資,始將佛教居士林從南門原址遷至現址,建立大雄寶殿、西方三圣殿等。沿至1959年與市區其他佛寺同遭毀廢,居士四散,香火中斷。1989年,在寧波市政府大力支持下,黨的宗教政策得到全面的落實,原屬居士林的殿宇房舍現已全部收回,經來林義務參加各項籌建工作的百馀名助工人員五年半來的無私奉獻、不辭辛勞地共同努力,現已修復大雄寶殿、三圣殿、地藏殿、彌勒殿、圓通殿、念……[詳細]

33、范春園墓

范春園墓位于海曙區集仕港鎮山下莊村上河頭自然村,墓向西方,墓丘呈橢圓形,封土直徑3.4米,高1.27米。墓面總寬4.63米,上下共分三層,由基座、墓碑、碑前掛件組成,墓碑長2.22米,高0.72米,上鐫“春園范公壽域”幾個大字,由原廣東省政府主席譚延闓所書,碑首由整塊石料雕刻而成,長3.22米,高0.83米,碑首中部上 書“山高水長”四個行書大字,四面以卷草紋收邊,上部為雙龍吐蟾掛件,兩側另設兩組戲劇人物圖案,翼子上刻挽聯1幅“松楸矗立余陰遠,蘭桂傳芳世澤遠”,均為隸書字體。墓面兩側各立石柱兩根,分別高1.05米,1.92米,較矮柱寬0.43米,上撰挽聯1幅,“云光籠青岫,山氣郁佳域”,較高1柱寬0.7米,亦撰1對挽聯,“百歲同登仁壽域,千秋常護吉祥云”,另飾石獅及孔雀銜桂圖案。 范春園系天……[詳細]

34、后屠橋革命烈士陵園

后屠橋革命烈士陵園位于海曙區集仕港鎮后屠橋村,1994年11月18日被公布為區級文物保護單位。后屠橋革命烈士陵園是為紀念1944年4月后屠橋戰斗中壯烈犧牲的陳行知等37位革命干部、戰士而建造。1944年4月,我浙東游擊縱隊第五支隊四中隊轉移至后屠橋宿營。由于偽保長告密,受國民黨數百名頑偽軍兩面夾擊,游擊戰士奮起還擊。終因寡不敵眾,除3名戰士負傷突圍,其余37人壯烈犧牲。1951年,黨和人民政府在烈士戰斗過的土地上樹立了一塊紀念碑。1955年、1994年,鄞縣人民政府先后撥款在原址擴建革命烈士陵園、建立后屠橋革命史跡陳列館。陵園占地面積2300平方米,烈士陵墓呈圓形拱頂,墓前左右側筑有紀念碑亭,碑石正面鐫刻“抗日犧牲將士永垂不朽”10個大字,背面鐫刻當年戰斗簡況。另一座碑亭碑石上鐫有烈士陵園擴……[詳細]

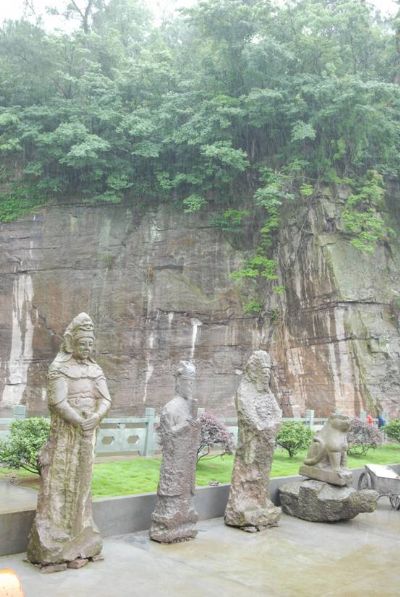

35、毛家宕毛坯石雕

毛家宕毛坯石雕位于海曙區鄞江鎮光溪村毛家自然村上化山東側,約成于北宋末時期,原埋藏于毛家宕及其東和東北帶的山宕宕渣內,被發現后集至現址安放。 這批毛胚石雕中,放置于最北側的武將像雕刻最完整,僅人物下部未完工,全像高2.84米,肩寬0.47米;文臣像僅人物頭部雕刻完成,較武將像略矮,高2.47米,肩寬0.47米;南側武將像完成情況較差,僅面部雕刻完成,高約2.76米,肩寬0.50米;石虎與龜趺重疊安放,石虎已大致成型,龜趺僅雕刻外部輪廓。5尊石像氣質古樸,面部神態及服飾雕刻精美,雖經上百年的雨水沖刷,但基本保存完整。 毛家宕是當地著名的石宕開采地,約開采于宋代,其所產石材主要用于寧波一帶的建材,這批毛坯石刻,可能為當時早期墓前雕刻所需而經檢驗石材不宜雕刻,而廢棄的殘次品。它們的發現從一個側面證……[詳細]

36、寧波關帝廟

關帝廟始建于明崇禎三年(1630),清康熙年間(1662-1722)重建,有大門、戲臺、殿及左右廂房等組成。大門牌樓式,戲臺單檐歇山頂,內為螺旋式藻井,正殿面闊五開間深四間,前后廊。1990年重修,辟為文化商場。2004年再次修茸,與佛教居士林相通,成為佛教文化園,月湖景區的又一人文景觀。……[詳細]

37、鄞縣共產主義勞動大學

鄞縣共產主義勞動大學位于海曙區章水鎮密巖村茅洋山自然村,創辦于1975年。當年為響應號召,把學校辦成無產階級-的工具。當時的鄞縣縣委研究決定:在縣工農學校和樟水工農學校(包括原樟村中學、樟水工農學校)合并的基礎上,創辦鄞縣共產主義勞動大學(簡稱鄞縣共大)。根據當時農村三大革命需要和現有條件,設專業為農業、農機、林業、畜牧獸醫四個專業。同時,舉辦各種短期培訓班。 鄞縣共大總面積約4000平方米,東面山坡上四間平房為教師宿舍,西邊2幢平房間是學生宿舍,正中的房子為食堂,西南角的教學樓為平房,另有廁所、食堂,后有水井;北面另有占地約192平方米,的教室以及水塔,現已倒塌。另外還有籃球場、操場等活動場地。鄞縣共產主義勞動大學曾不斷地為鄞縣培養干部人才,也是本縣干部的培訓基地。1981年學校遷址……[詳細]

38、天塌宕古遺址

天塌宕古遺址位于海曙區鄞江鎮光溪村毛家自然村,為上化山東側。上化山是寧波知名的歷代采石場地之一,留有數十個古代石宕,天塌宕是其中一個且較為典型。其位于毛家宕西約500米處。據上化山的開采歷史和第三次全國文物普查中發現宕內有水車被埋,又有資料記載清末起曾禁宕等分析,這里的開采史至少在明之前,直至斷斷續續到現代。至世紀之交后,為保留古跡,當地政府決定全面關閉開采。現有大小宕口幾十個,如有寬13.8米、深15.2米、高7米的宕口,大型的有巨石高聳,難以丈量,石壁上還書寫著“勝利永遠屬于朝中人民!”的口號,特別是普查中發現的被埋水車,又證明了采石車水曾經用過的工具,對于研究開宕排水提供了重要的實物依據。 該石料為寧波知名的小溪石之一,用于建造房屋、橋梁、墳墓等,為研究寧波建筑發展史具有不可替代的實物……[詳細]

39、龍觀牌坊群

節孝亭位于海曙區龍觀鄉大路村村辦公樓東側,建于清道光年間,南北向,為歇山頂石構建筑,簡瓦騎縫,屋脊兩端飾有吻獸,面寬2.1米,進深1.26米,高4.5米,建筑面積約5.8平方米,檐下中豎雕龍“圣旨”匾額,下枋上從右至左有“道光四年十一月縣學□,道光四年十二月各憲具請,道光五年十二月禮部匯題奉旨旌獎”等字樣。兩旁額上刻有監事官姓名。正方形亭柱四周圍筑青石欄桿,柱上刻對聯“一片冰心盟古井,九重丹詔勒穹碑”。亭中立石碑一塊。該亭自建成迄今未見有較大的損壞,整體保存程度較好,具有一定的歷史文化史料價值。雙節坊位于海曙區龍觀鄉桓村桓村自然村,據坊上記載,雙節坊建于清嘉慶十年(1865)。為一座四柱三間三樓重檐歇山頂仿木建筑。全高6.4米,寬5.1米,樓頂正脊兩端飾有龍魚紋吻獸,檐下斗拱梁枋以仿木裝飾,……[詳細]

40、洪水灣古塘遺址

洪水灣古塘遺址位于海曙區鄞江鎮它山堰村它山堰自然村東北部,距它山堰約500米,據《鄞縣通志》記載,舊時曾于此置碶,宋淳祐三年(1243)秋在此筑堤,堤高二丈,闊一丈二尺、長十二丈、耗工372工,化錢87貫290文。寶祐三年(1255),制置使吳潛就其地置三壩,一瀕江、一瀕河、一介其中,后中、外二壩墊于江中,只存瀕河一壩,稱為“洪水灣塘”。清乾隆四十一年(1776)、咸豐七年(1857)、民國十三年(1924)幾次重修增筑,舊塘長105.6米,1924年重修后長達320米,高4.16米,為一條堅固石塘。上世紀七十年代以后,因官塘被拆,上下游設障等原因,此塘于1988年在其東側段改塘為閘,建成洪水灣排洪閘,以提高排洪能力。現僅存西側石塘遺跡約180余米,均由條石砌筑,上覆石板而成。洪水灣塘歷史悠……[詳細]