福州市文物古跡介紹

福建省 鼓樓區 倉山區 永泰縣 福清市 閩侯縣 晉安區 連江縣 長樂區 臺江區 馬尾區 平潭綜合實驗區 羅源縣 閩清縣 福州市文物古跡 福州市紅色旅游 福州市名人故居 福州市博物館 福州市十大祠堂 4A景區 福州市十大景點 福州市十大免費景點 全部 福州市特產 福州市美食 福州市地名網 福州市名人 [移動版]

181、王審知墓

王審知墓位于晉安區新店鎮坂中村西室山,又稱宣陵,為開閩王王審知的陵墓,后唐長興三年(932年)遷葬至此。原葬鳳池山,長興三年遷葬蓮花峰南麓的斗頂山,面對五虎,閩江橫亙,旗鼓對列,氣勢宏偉。墓坐北朝南,-用條石圍成長方形狀,占地面積2599平方米。陵園內原有殿堂、碑亭、牌坊,以及蓮花、永興兩院(寺),閩亡,均廢。明宣德四年又遭屯軍盜掘。明萬歷三十年重修,墓頂立“唐閩忠懿王墓”石刻墓碑,陵墓是一座3層石臺,四周條石砌造,臺與臺之間鋪設5級石階。臺正面有兩座并排的石墩,正面呈長方形,后端逐漸縮為半圓形。兩墩前的平臺用青磚鋪成。墓前正中有一墓道,寬2米,兩旁侍立4尊文武石像,6只石獸,整個陵墓結構獨特,別具一格。1961年公布為第一批省級文物保護單位,附近現辟有閩王紀念館。……[詳細]

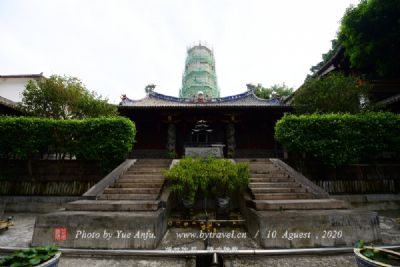

182、福州白塔

福州白塔原名報恩定光多寶塔,是閩王王審知為其父母薦福,于唐天佑元年(904年)建造的。傳說在于山西麓坡地上挖基,卻掘出一顆五彩寶珠,故將塔命名為“報恩多寶定光塔”。附屬的寺廟亦稱“定光塔寺”。其實,這是王審知事先策劃的。他派人暗埋珠寶,再公開挖掘出來,這樣可為塔取個好名,可聚人心,可讓閩王是孝子的消息不脛而走。初建時塔內砌磚軸,外環木構樓閣,是一座高66.7米的七層磚心木塔。每層的斗栱、云楣、棟梁、欄桿都經過精雕細刻,塔壁和門扉還繪有佛像。明嘉靖十三年(1534年),塔被雷火焚毀。嘉靖二十七年(1548年)重建時,改為七層八角磚塔,高41米。因為外面涂上白灰層,故稱白塔。由塔內旋梯攀援登頂,可鳥瞰榕城景色。唐天祐元年(西元904年),時任唐威武軍節度使的王審知為其父母薦福,建造報恩定光多寶塔……[詳細]

183、義序水陸尊王廟

義序水陸尊王廟義序水陸尊王廟位于倉山區蓋山鎮浦口村神富前路1號,始建于明嘉靖41年,占地面積700平方米,北偏東5度。由戲臺、看臺、大廳構成,前有照壁。進門處的兩個精美石抱鼓及兩邊封火墻、大廳柱礎為原建筑遺物,20世紀80年代重修。正殿大梁上留有“嘉靖四十年重修”字樣。廟為木結構,其門廊、梁柱、礎都保留明代建筑格式,大殿封火山墻,雙坡頂,抬梁穿斗混合木構架,面闊三間,進深五柱。廟祀水、陸二神和水流法師(稱三尊王),配祀臨水夫人、福德正神,左右墻面繪有36婆彩畫。廟曾于清雍正十一年(1733)、乾隆庚戍年(1790)、道光七年(1827)重修,2000年民間集資重修,將木柱改為石柱。該廟是當地重要民俗活動場所,文化內涵豐富,具有一定的文物價值。2001年12月被確定為區級文物保護單位。……[詳細]

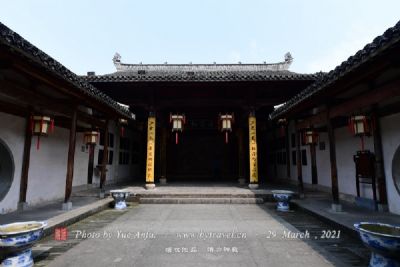

184、陽岐嚴氏祠堂

陽岐嚴氏祠堂位于倉山區蓋山鎮下岐村村委對面,始建于清康熙三十年(1691),乾隆二十九年(1764)重建。1988年部分重修。占地572平方米。北偏西20度,依山而建,前后遞升。前有門廊,兩側為馬頭墻,內有屏門、前天井、前廳、后天井、后堂、邊房等。前廳面闊三間,進深七柱,前廊后廳,穿斗式木結構,后堂面闊三間,進深五柱。均穿斗式木結構,封火山墻雙坡頂。是福州地區宗祠建筑的典型實例。祠內原有《重建嚴氏宗祠碑記》碑,1980年移至福州于山碑廊。2007年8月被確定為區級文物保護單位。祠堂附近有嚴禁溺女碑1通。該碑花崗巖刻成,長方形抹角首,高1.6米,寬0.4米,厚0.8米。碑額上陰刻一“奉”字,碑身上刻“永禁溺女”四個楷體字,字徑20厘米,兩邊分別刻小字“光緒元年”、“陽岐保嬰局公立”。……[詳細]

185、光祿坊黃任故居

光祿坊黃任故居位于福州市鼓樓區光祿坊早題巷西側的早題巷4號(早題巷舊1號),原為明代詩、書、畫名家許甌香“墨齋”舊址;黃任為許甌香外甥,少時讀書其中,清雍正九年(1731年)從政歸后,仍住此處,予以重修。原占地面積815平方米(現僅存200多平方米)。正座坐北朝南,面闊三間,進深七柱。西側披榭朝南,矮屋三椽,庭前環植蘭蕙,花竹秀野,圖史縱橫,飲饌裙履間,具有雅人深致,因以“香草”額其齋,并以“香草”名其集;又因黃任酷好硯,嘗購得古硯十枚,深藏其中之“凍井山房”,故又稱“十硯齋”、“十硯軒”。嘉慶、道光間歸進士林軒開所有。同治元年(1862年)何履亨之父購得,何履卯、履亨兄弟居此二十余年,光緒九年(1883年)重修。1992年福州市人民政府掛牌保護,具一定的歷史文化價值。……[詳細]

186、六錦三溪橋

六錦三溪橋三溪橋又名蔡峰橋,位于坂頭村蔡峰自然村與六錦村交界的雪溪、鳥溪、凌云洋三溪匯流處,因而名之。是古代閩縣、侯官、古田、連江、羅源五縣交通要道,也是六錦村通往外地的惟一路橋,是閩侯縣現存七座古廊橋之一。三溪橋始建于清道光二十四年(1844年),單跨石墩木拱廊橋,南北走向,全長32米12間,寬5.4米三間,高3.7米,利用溪流兩岸石崖峭壁為基礎,用花崗巖條石壘砌橋墩,上架多層圓木相互別壓,形成八字形貫木拱,懸山頂,橋面橫鋪木板,兩側置木倚欄,檐下置遮雨板,廊內設長凳。橋北設佛龕原有供奉佛像,現佛像無存。廊屋脊檁上墨書“大清道光二十五年歲次壬寅蒲月吉旦立”。立柱梁枋均撰書楹聯,相傳所有楹聯均為羅源名秀才張業閣撰書。1989年,被列為第一批縣級文物保護單位。……[詳細]

187、長樂革命烈士紀念碑

長樂革命烈士紀念碑位于長樂區吳航鎮塔坪山。1958年3月,為紀念為革命捐軀的革命先烈,中共長樂縣委員會和長樂縣人民委員會決定并建造了長樂革命烈士紀念碑。紀念碑占地面積900平方米,碑體為花崗石和水泥沙漿砌成,方塔式,頂端浮雕五星。碑身陰雕碑文,南書“長樂縣革命烈士紀念碑”;西書“繼承革命先烈的光榮傳統為社會主義建設而奮斗”,落款中共長樂縣委員會;東書“為革命而犧牲的烈士永垂不朽”,葉飛手跡;北書“英勇頑強畢生忠于黨和人民事業的先烈永垂不朽”,落款長樂縣人民委員會。碑后為中華人民共和國成立后因公犧牲的烈士墓群。長樂革命烈士紀念碑于1990年被長樂縣人民政府公布為縣級文物保護單位文物保護單位。1998年9月被長樂市委、長樂市人民政府公布為長樂市愛國主義教育基地。……[詳細]

188、福廬寺

在龍田鎮西南約五華里的福廬山上。北宋時福廬山就有寺廟,后幾度興衰。明萬歷年間山上還有舊寺院,而現在殘存的福廬寺,則是明萬歷四十二年(1614年)大學士葉向高主持創建的。福廬寺,自清末開始衰敗。民國初年,由于軍閥混戰,對名勝古跡保護不力,僻處景物漸有被破壞,寺廟常被盜。民國17年世盛和尚在龍田鎮和近村信士的贊助下,募緣重修寺廟,并樹碑表彰捐助者,現石碑尚存。“文革”期間,佛寺的門窗、椽、柱、磚瓦被人竊走,銅佛、鋼仙、銅鐘被砸盜賣。殘存樹木全數被砍。現在的福廬寺是2004年重建的,基本按照當時的樣貌。地址:福州市福清市龍田鎮西南約五華里的福廬山上(福廬北路)類型:寺廟游玩時間:建議1小時開放時間:全天開放門票信息:免費開放。……[詳細]

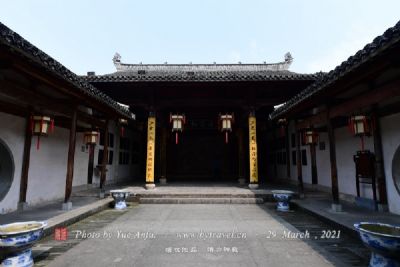

189、東岐黃氏宗祠

東岐黃氏宗祠位于福州市郊亭江鎮東岐村。始建于清康雍年間,乾隆、光緒擴建、續建,民國19年又修葺祠內,改造祠埕。祠坐北向南,木構,寬21米,深28米,總面積588平方米。前用平墻,石框版門雙開,庭院前施屏門,三面回廊連結祠堂廳。廳堂面闊三間,抬梁減柱,進深用七柱,穿斗式構架,雙坡頂,兩山用鞍式封火墻。前廊寬敞,堂中設神主翕。左右兩廂為祭事房。后天井寬如前院,進深短促,左右有小披舍,分別設廚房或雜用間。后院墻嵌鑲建祠時出土宋淳祐十二年(1252年)凹槽式青石墓碑一方。1992年,按原貌原位升高構架、粉墻青瓦,修葺一新。并在門墻檐下裝飾黃氏先輩業績的石雕一組,祠內懸掛當代名書畫家楹聯、匾額和書畫,增強藝術品位和文化內涵。1994年公布為區級文物保護單位。……[詳細]

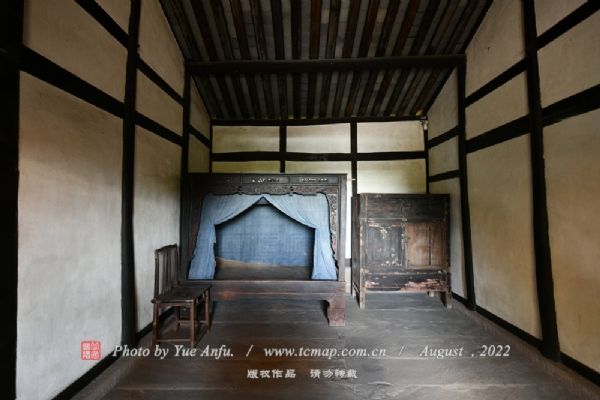

190、玉屏山莊

玉屏山莊位于倉山區蓋山鄉陽岐下村,為清代邳州知州、詩人葉大莊的故居。環玉屏山而建,占地面積1萬多平方米,規模宏大。原有20多座房屋,有魚池假山,具有園林風貌。葉大莊死后,家道敗落,山莊被分割,一些房子己毀壞,部分房屋己改建。現保存最完整的是山南的游氏家(木材商人,為馮宅游氏大厝主人游樂雍后裔)。該屋為磚木結構,由門廊、披榭、夭井、大廳、廂房、后庭等組成,占地面積1120平方米。正座(大廳及兩側廂房)面闊五間,進深四間,穿斗式減木式木構架,雙坡屋頂,兩邊設封火墻。廂房為二層0-,廳前廊檐、柱均為楠木。門墻用青磚清水砌,上設女兒墻,形似城垛。后庭花園,園中假山崢嶸,怪石嶙峋,花木相映。整座房屋布局勻稱,精巧典雅。1983年公布為市級文物保護單位。……[詳細]

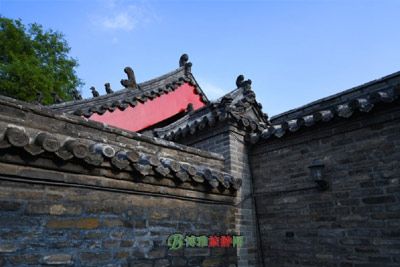

191、洪塘張經祠

洪塘張經祠位于倉山區建新鎮洪塘社區,為祭祀明代抗倭名將張經的祠堂。始建于明萬歷二十八年(1600),清嘉慶元年(1796)重修。總占地592平方米,由大廳、回廊、文昌閣、庭院等組成。大廳雙坡頂,抬梁穿斗式減柱木構架,面闊三間,進深七柱,四周游廊。左右廂房被改建為磚混結構,封火墻也已改造。該祠堂1949年后曾被占為糧食加工廠使用。“大躍進”等時期對建筑屢有改建,破壞嚴重。1992年公布為市級文物保護單位。始建于明萬歷二十八年(1600年)。清嘉慶元年(1796年)重修。1949年后,曾被占為糧食加工廠使用。“大躍進”等時期對建筑屢有改建,破壞嚴重。1986年公布為區級文物保護單位。1992年公布為市級文物保護單位。……[詳細]

192、朱紫坊街區(朱紫坊建筑群)

導游:位于市中心的南后街一帶,在安泰河邊、于山之麓,這塊面積為15.84公頃的區域是古代遺留下來的一塊街坊,共有三坊七巷,可貴的是這里至今還保持著舊貌,有很多尋常人家居住在這里。該街區形成于唐宋時期,據《榕城景物考》記載:“唐天復初,為羅城南關,人煙繡錯,舟楫云排,兩岸酒市歌樓,蕭管從柳蔭榕葉0。”足見當時的繁榮景象。宋代時這里修筑了城墻,街區被包入城中。街區的空間格局,一街水巷,河水蕩漾,古榕蒼髯,巷坊交錯,古舊老屋,曲線山墻,門罩排堵,極富地方特色。朱紫坊街區在歷史上是個學院林立、學子云集的地方,到了清末,街區已有三個孔廟、二個縣衙、一個府學院署,形成“路逢十客九青衿(讀書人)”的狀況。而街區中的坊巷名稱都頗具儒雅之風,它們分別是:光祿坊、文儒坊、衣錦坊、黃巷、吉庇巷、郎官巷、安民巷、宮……[詳細]

193、天安堂

天安堂于咸豐六年(1856年)落成。位于福州市倉山區天安里15號,是美國美以美會福州創建的最早的教堂之一,是美以美會福州教區活動的中心。光緒三年,基督教福州年議會在該堂成立。清至民國期間,美以美會許多重要會議均在該堂舉行。1966年“文革”開始后,教堂被占用。中共十一屆三中全會后,落實宗教政策,退還教堂,1980年9月1日正式恢復活動。該堂恢復后,為各教派聚會的場所,參加禮拜的信徒上千人。每月第二個禮拜日,舉行圣餐,參加者有300~400人。此外,該堂還定期或不定期舉行圣誕禮拜、感恩節禮拜、結婚禮拜、喪事禮拜、交通聚會、唱詩班、探訪組、音樂會等活動。天安堂用紅磚砌筑,石勒腳;教堂平面十字形,單層,高度較大,約相當于同時期的普通住宅兩層,木桁架屋頂小青瓦屋面,立面窗戶有兩種形式:屋檐所在面開設……[詳細]

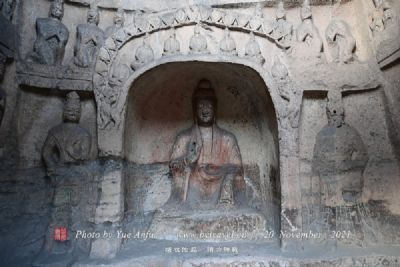

194、棲云洞造像

棲云洞造像位于福建省羅源縣鳳山南部、蓮花山圣水寺側。洞形如鐘,占地36平方米,洞內明亮,繞石壁砌筑的石臺上有石雕十八羅漢和觀音坐像。石刻制作于南宋淳祐八年(1248年),高者84厘米,低者75厘米,具有五代石刻風韻,是研究我國古代石雕藝術的有價值的實物資料。棲云洞為天然石洞,形如巨鐘罩地,中有澄心井,高1.3~2.85米,方廣37米內置石雕羅漢像18尊,圍壁列坐,其中16尊為南宋淳祐八年(1248年)刻,2尊為明代所補。此外,洞中還有一尊觀音石雕。另有石雕觀音造像1尊。造像高0.75~0.84米不等,形態各異,造型美觀。洞壁尚存摩崖題刻9段,書法遒勁,具有較高的歷史、藝術價值。2006年棲云洞造像被國務院列入第六批全國重點文物保護單位。……[詳細]

195、濂江林濟齋祠

濂江林濟齋祠該祠位于倉山區城門鎮林浦濂江村,林濟齋,字亨渡。林翰弟,官至潮州同知,家廟系林濟齋之子林庭模于明嘉靖年間修建,廟坐東向西,土木結溝,由門樓、天井、披榭、大廳、后院等組成,占地393平方米,西偏南35度。該祠由門樓、天井、披榭等組成。大門前保留有兩個旗桿。門面為牌樓式木構架,額匾楷書:“濟齋林公家廟。”檐下斗拱層疊出跳四層,斗洪上覆以單檐歇山頂。兩側為馬頭墻。大廳面闊三間,進深七柱,抬梁式加穿斗式減抗式木構架,雙坡頂,兩邊設鞍式封火山墻連接后圍墻。屋頂坡度較平緩,風火墻呈馬鞍形,飾有花卉圖案。、1992年12月被確定為區級文物保護單位,1993年曾重修過。該祠堂具有一定典型性,為研究倉山區古代祠堂、宗族文化提供實物參考。……[詳細]

196、將軍堂建筑群

將軍堂建筑群位于永泰縣葛嶺鎮蒲邊村,年代為明、清。簡介:由將軍堂、桃源宮組成。將軍堂始建于明朝永樂年間(1403-1424),坐西向東,占地面積約400平方米,建筑面積約350平方米,總面闊15.6米,總進深20.5米,由廟前通道(兼古驛道),門樓、天井、廊廡、正殿組成。桃源宮始建于明萬歷年間(1573-1620),占地面積396.6平方米,建筑面積435.6平方米,由清乾隆石橋、高護坡、建宮碑刻、檐廊、宮門、戲臺、觀樓、天井、正殿等組成。保護范圍:將軍堂:東至后山建筑物屋檐滴水外15米,南至排水溝,西至排水溝,北至農田。桃源宮:東至排水溝,南至小道,西至小溪,北至排水溝。2018年,將軍堂建筑群被福建省人民政府公布為第九批省級文物保護單位。……[詳細]

197、陳文龍尚書廟

陳文龍尚書廟位于福州市臺江區后洲塢尾街。坐北向南,雙坡頂,封火圍墻。正門橫額“敕封水部尚書”,左右小門額“覆忠”、“蹈義”墻基堵石刻“民國十年東西社捐造石基全座”。殿堂面闊五間,深七柱,高6.50米,占地面積約1000平方米。祠廳正面石廊柱有林則徐手書楹聯:“節鎮守鄉邦,縱景炎殘局難支,一代忠貞垂史傳;英靈昭海噬,與信國隆名并峙,十洲清晏仗神庥。”東西墻尚有嘉慶、道光年間捐資修廟碑刻。戲臺藻井移自寧德會館。始建于明代,是紀念抗元忠烈陳文龍的祠堂。清道光年間“奉旨重修”。民國十年(公元1921年)重修。1949年后,尚書廟被政府接收占用1986年達江路整體改造,尚書廟被改為大賣場。1988年公布為區級文物保護單位。……[詳細]

198、羅源洪福寺

洪福寺位于羅源縣起步鎮黃家灣村。寺為土木結構,依山而筑,從山門至后殿高差6.64米。今存山門及大殿為明隆慶建筑,前殿和后殿為清乾隆建筑,總面積1531平方米。大雄殿建于明隆慶六年(西元1572年),單檐歇山頂,面寬五間,進深四間,面積437平方米,藻井上還保存有明代彩畫“丹鳳朝陽”;臺階為輝綠石構造,上有雙龍搶珠浮雕。宋咸平二年(西元999年),僧興宗始建山門、大雄殿。明隆慶六年(西元1572年),僧無邊重建山門、大殿;明崇禎十四年(西元1641年),僧普濟建后殿。清乾隆二十八年(西元1763年),僧戒洪、戒因重修后殿。今存山門、前殿、大殿、后殿,1986年公布為第二批縣級文物保護單位。……[詳細]

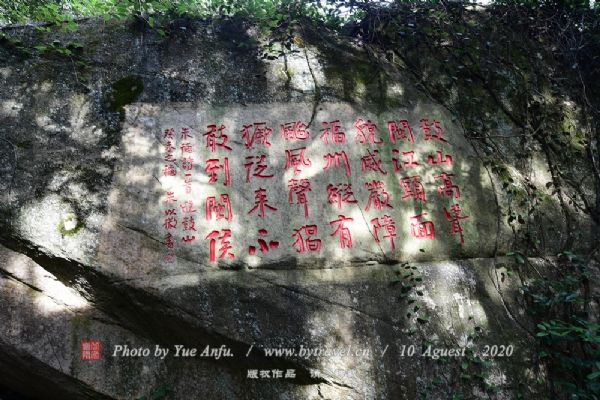

199、冶山摩崖石刻

泉山摩崖題刻,也稱冶山摩崖石刻,位于福建省福州市鼓樓區鼓東街道中山路冶山(泉山)。泉山,又名冶山、將軍山,史載為閩越王無諸(越王勾踐的后裔)的都城所在。摩崖石刻刻于清到民國。冶山頂有“越壑橋”、“望京山”等景名題刻,皆陳衍書;另有黎元洪書“洛社遺風”、“楊樹莊書”、“劍膽琴心”等刻石。山上“山陰亭”題刻,旁署“唐刺史裴次元建,昆陵劉溥修,侯官張國治書,閩侯歐陽英重修”。還有“唐裴刺史球場故址”、“一曲”至“九曲”等石刻共50處。另有“冶山古跡”題刻鐫刻在冶山西側護坡墻上四塊0.60米見方的花崗石上,楷書,橫刻,為清代福州郡守何如蓮書。保護范圍:冶山全山。2018年,冶山摩崖石刻被福建省人民政府公布為第九批省級文物保護單位。……[詳細]

200、福州法海寺

現存的法海寺位于于山北麓羅山,座南朝北,沿中軸線主要建筑為山門、天王殿、大雄寶殿、法堂等。山門磚砌門樓,為近年建。首進天王殿,面闊三間,石柱上接木抬梁屋架,單檐懸山頂。左右各帶一附樓,為過街樓通道。殿前為停車場。二進為正殿大雄寶殿,面闊三間,石柱上接木抬梁屋架,單檐歇山頂。左右各帶一單間附殿,左右抄手游廊。庭院滿鋪石板,陳列盆栽花木。法海寺創建于五代后晉開運二年(西元945年),初名興福院,宋大中祥符年間(西元1008-1016)改名法海寺。政和七年(西元1117)改作道觀神霄宮,南宋建炎元年(西元1127年)又恢復為法海寺。明嘉靖初(西元1522年)被豪強占為私人別墅,萬歷二十七年(西元1549年)僧悟空又恢復原寺。……[詳細]