福州市文物古跡介紹

福建省 鼓樓區 倉山區 永泰縣 福清市 閩侯縣 晉安區 連江縣 長樂區 臺江區 馬尾區 平潭綜合實驗區 羅源縣 閩清縣 福州市文物古跡 福州市紅色旅游 福州市名人故居 福州市博物館 福州市十大祠堂 4A景區 福州市十大景點 福州市十大免費景點 全部 福州市特產 福州市美食 福州市地名網 福州市名人 [移動版]

101、長樂金山寺

金山寺位于福建省長樂市航城鎮泮野村金山頂上,據《長樂縣志》、《六里志》記載始建于宋以降元、明、清、民國各代均有重建。共和國成立以后,1995年又重一次。現任住持釋心海法師原為福建省佛學院授課教師,自2007年法師到寺主持后,領導清修及寺院修繕事宜。經法師及廣大信士之努力開創,遂使金山寺成為長樂市正信佛教四眾弟子最頻繁活動的場所之一。現狀如今寺院建筑面積占地約3800平方米,殿堂樓閣依山形而取勢,與傳統寺院主線分明,大有迥然之異。建筑區有大雄寶殿、天王殿、觀音閣、念佛樓、伽蘭殿、宿舍樓、齋堂和亭閣花園等,構筑形式古今結合,宏偉壯觀、肅穆幽靜。大殿鋼筋水泥結構,雕梁畫棟,楹聯寫有“般若經宣聽請木魚便消魔障,柏山講勝看潮山月大覺禪機”,“佛法無邊愿世人知返迷津同歸凈土,梵音乃有相喜四眾修梵業共證菩……[詳細]

102、平潭五福廟

平潭五福廟又名威靈公廟,原稱駐鎮都城隍廟。傳明洪武年間,駙馬陳福死后被封為“威靈公五福都城隍”,祀于京師,移爐福清,飛爐海壇。因本廟位于福建省福州府福清縣(平潭原屬福清)福塘里,神主名字為陳福,合計五個“福”字,故民間又稱“五福廟”。位于平潭縣潭城鎮五福廟街平坦,占地940平方米,坐南朝北,依次為廟門、戲臺、城隍殿、太歲殿等。廟門石楣外刻“五福境”,內刻“平潭古跡”,意指門立于平坦的巨石之上,這也是“平潭”之名的由來。門內為龍鳳戲臺,為三拱型天花板屋頂。城隍殿面闊三間,進深五柱,抬梁穿斗混合式構架,硬山頂。梁架上繪有羅漢伏虎、蓮花座斗等鎦金圖案,大殿墻壁上尚留有清代的龍吟虎嘯壁畫。殿內供奉有福建都城隍及臺灣府城隍。傳甲午戰爭后清庭割讓臺灣,戍守臺島的官兵揮淚撤退時,特將臺灣城隍神像奉送到平潭……[詳細]

103、梁厝永盛梁氏宗祠

梁厝永盛梁氏宗祠位于倉山區城門鎮梁厝村,始建于宋隆興元年(1163),系理學家朱熹與摯友梁汝嘉擇地所建,朱熹為祠堂題寫堂號“貽燕堂”,內設講學堂;元至志二年(1322)重修;梁氏十四世始祖翰林學士梁恩觀回鄉祭祖修家譜時籌建;民國十一年(1922),族人又募捐重修;民國期間,宗祠曾作為校舍;解放后尤其是文革期間,宗祠作為倉庫使用。改革開放后,于1987年由族人梁敬錞捐款再次重修。建筑坐西朝東,占地693平方米。由祠埕、門廳、戲臺、天井、醮樓、祭廳組成。祠門前有158平方米祠埕,門墻上部為近代式,上有女兒墻;大門兩側有一對陶瓷酒盞拼鑲的白象。進祠門有一戲臺,四坡頂,戲臺后部雕刻拼花十分精美。戲臺上有鳳凰池。戲臺前有天井。祠堂廳封火山墻二坡頂,面闊三間,進深六間,屋架結構為穿斗減柱造式。正中設神主……[詳細]

104、劉六符故居

劉六符故居,坐落于潭頭鎮二劉村。坐北朝南,為典型明清古建筑。土木結構,雙落透后,隔以前、中、后三個天井,兩側撇榭。四扇三間,四面風火墻,塊石基礎,硬山頂。縱深38.2米,通寬13.6米。第二進大廳西側后房,即為劉六符出生及少年生活居所。大廳中脊楹柱高達6米,廳內藻井、懸鐘、斗拱、插屏、游廊乃至柱礎,均精雕細刻。大廳前均橫貫走廊,通風火墻月門。后天井南階上亦有一道走廊。因此,風火墻東西兩側均開啟三扇月門。后天井有水井一口,于今仍可汲飲。圍墻正門外為石板埕,占地面積125平方米,其間一口月爿池,面積60平方米,南端居中遮以馬鞍形照墻。劉六符就義前未曾婚娶,此后百年滄桑,未有人對故居加以修葺養護,禿垣斷壁,蓬蒿沒人,椽檁摧折,戶牖支離,滿目殘破凋零。[3]為了紀念劉六符,劉永奇等后裔已將劉六符的故……[詳細]

105、中共福建省委南陽舊址

中共福建省委南陽舊址位于福建省長樂區江田鎮南陽村。南陽村是福建著名的革命基點村。南陽村位于長樂、福清、閩侯三縣市交界處,從長樂江田至南陽村,高山夾峙,一徑深入,途中有三道隘口,地形十分險要。1944年8月,中共福建省委機關由永泰縣龍嶼鄉官烈村兔耳山遷移到長樂南陽村。閩中特委機關及閩中游擊隊和省委武裝隊伍也隨著進駐南陽村。距村五里許的九坑山(筆架山)山洞,是當年省委機關安放電臺和召開秘密會議的地點。省委機關在南陽村期間,領導全省地下黨組織,開展抗日反頑武裝斗爭,召開省委干部會議,組織學習毛澤東《一九四五年的任務》的報告,舉辦兩期黨員干部訓練班。1945年6月,中共福建省委機關撤出長樂南陽村。1991年,中共福建省委南陽舊址開始修復。包括原省委機關辦公樓(陳氏祖廳)、省委武裝部隊住房、閩中游擊隊……[詳細]

106、南后街葉氏民居

南后街是三坊七巷的中軸, 翻修后的南后街將充滿古色古香韻味,路面的寬度將達到12米,包括中間寬7米的步行街和兩側各2~2.5米的路側帶。起于楊橋路、止于吉庇路的南后街全長只有634米,定位上,它是傳統與現代相結合的休閑文化商業街。這里柴米油鹽、日常生活所需三十六店(各行各業)一應俱全。還有專為文化人服務的刻書坊、舊書攤、裱褙店,以及元宵、中秋兩節的燈市。“正陽門外琉璃廠,衣錦坊前南后街。客里偷閑書市去,見多未見足開懷。”清末舉人王國瑞這道詩中將南后街比為北京正陽門外琉璃廠,體現南后街以前的文化風貌。明、清時期的南后街依舊是“粉墻黛瓦石板路”、兩旁鋪面林立的熱鬧街市。至民國時,將路面拓寬,改成柏油馬路。歷史上的南后街曾聚集了花燈、裱褙、書坊等許多福州傳統工藝行業。南后街的定位是傳統文化商業街,……[詳細]

107、萬壽頭陀寺

萬壽頭陀寺也稱萬壽寺或頭陀寺,原在福州市塢尾革新街。坐北朝南,正面為福州民間祠堂常用的屏風式牌樓墻;門內為主殿,面寬五間,進深四間九架梁,穿斗與抬梁結合式木構,硬山封火山墻。左右為觀音閣、關帝殿,內供佛圣和王法助禪師塑像。寺旁原有大士、武圣兩樓,今均廢。元大德七年(西元1303年),福州萬壽寺僧人法助請旨創造石橋。至治二年(西元1322年)大橋竣工,此時法助師已圓寂,民間為紀念法助師,以師生前所居萬壽寺為橋名,曰萬壽橋(倉山區文保單位,已被福州市政府拆毀,時任市委書記趙學敏),并于江邊大橋附近創建頭陀寺以為紀念。寺內立有《頭陀寺法助禪師贊》碑,碑文日:“仁哉我師,功德堪思。臺江觀海,善愿心持。十方普渡,辛苦不辭,架橋疊石,再世成立。往來行旅,絡繹奔馳。昔憂險阻,今樂坦夷。其利溥也,施及來茲。……[詳細]

108、高湖南湖鄭氏宗祠

高湖南湖鄭氏宗祠位于倉山區蓋山鎮高湖村高湖市場旁,始建于明正德年間,由吏部驗封司鄭善夫捐資倡建,清道光十七年(1837)重修。占地854平方米,南偏東85度,由門樓、前廳、廳堂、廂房、天井等組成。門樓為牌樓形式,檐下如意斗拱出跳,重檐懸山頂,大門處有一對石抱鼓。進門處有龍鳳藻井,兩邊游廊,第一進面闊三間,進深五柱;二進廳堂面闊三間,進深五柱,均穿斗式構架,雙坡頂。原先戲臺已倒塌,照壁已被更改。原有林則徐書的《南湖鄭氏祭田記》碑一通,現立于福州于山碑廊。1992年11月被確定為市級文物保護單位。是明代祠廟建筑的重要實例之南湖鄭氏以鄭露、鄭莊、鄭淑為宗。露、莊、淑,世稱“南湖三先生”,鄭昭于晉時為泉建刺史,過莆口,愛其風土,乃遷祖墳于南山,當時并未安家于此。唐天寶二年(743),三先生為避李承昭……[詳細]

109、吉庇巷謝家祠

吉庇巷謝家祠位于三坊七巷東南側,南臨安泰河,東靠八一七路,處于吉庇路中段。中軸線坐北朝南,建筑初建于明代,清末時為謝氏人家祠堂。由臨街的石門框入門頭房,門頭房面闊三間,進深一間,明間北側設青石門框入一進。一進前天井三面環廊,主座面闊三間,進深七柱,穿斗式構架,硬山頂,軒廊頂部無卷棚飾頂,結構簡捷,檁下插拱承托方斗,明代的特征較濃;后天井兩側為披榭,中開石門框入二進。二、三進結構與一進相仿。倒朝房面闊三間,進深一間,后臨塔巷建筑。建筑坐北朝南,占地面積1025平方米。前后四進,前為淺面廳,進青石框大門為主座。大門框精制,楣上一對青石門簪,明代規制,全市少有。主體建筑用材碩大,三面環廊,當中天井,全用條石鋪砌;墻檐下灰塑“八仙過海”、“雙獅戲球”等圖飾;花廳小巧玲瓏,古為書齋。后墻與宮巷相鄰。祠……[詳細]

110、文儒坊尤氏民居

文儒坊尤氏民居位于鼓樓區文儒坊東段南側,建于清乾隆間,道光及民國初期重修,坐南朝北,四面圍墻。主座共三進,花廳位于主座東側,亦為三進,皆有后門可通豐井營,其中之一即為豐井營2號。大門原是木構六扇門,民國初期被尤家改建為八字磚門,入門三面環廊,廊下天井,第一進廳堂面闊三間,進深二間,雙坡頂,穿斗式木構架,兩側廂房的門扇、壁扇、窗門、花格全部楠木雕刻精制。斗拱、方正掛洛等雕刻精美,第二進結構與首進基本相同,尤以兩側廂房的四扇對開式楠木門扇,上刻有松鶴、靈芝、花瓶、牡丹、玉鼎、如意、香緣、蝙蝠、龍鳳、壽桃等100多種圖案。第三進己經改建,后門為豐井營。尤為福州商業界巨富,文儒坊有許多產業,有尤豐街之稱。花廳在主座東側。宅院兩座相鄰,由主座出入,五十年代作為省公安廳宿舍時,兩座相通的小門被堵塞,在花……[詳細]

111、營前模范村紀念館(瀛洲寺舊址)

本建筑原始名稱無考,瀛洲寺應該是俗名。據《長樂六里志》載:以浮峰山為主,環山有村曰營前,又稱營田,又呼瀛洲。寺因地名而立匾(營前古名“瀛洲”、“瀛前”),而地名因寺而傳布。瀛洲寺始建于乾德二年(西元964年),原名不詳。據載,明代戚繼光入閩平倭,曾屯兵在營前(所謂營前,指地在戚參將軍營之前),于是這片田被稱為營田,又稱“瀛洲”、“瀛前”,寺也被稱為瀛洲寺,代有興廢。民國16年(公元1927年)12月,黃展云等在營前鎮創辦“營前模范村”,作為全省示范,禁,-禁毒等。民國十七年(1928年),中共臨時中央政治局委員王荷波(已殉難)的弟弟、中共地下黨員王介山返回福州,經郭壽生介紹到營前模范村任村警備隊隊長。他率眾“破除迷信陋俗”,搗毀瀛洲寺佛像近千尊,將寺廟改為村部使用。后來模范村又在此寺辦起營前……[詳細]

112、宮巷劉家大院(劉齊銜故居)

宮巷劉家大院位于福州市鼓樓區南街街道宮巷,年代為清。一座二進為二層木屋的建筑格局較為罕見。三座花廳采用明三暗五格局,一進內廳堂上的補間鋪作為卷書聯接夔龍狀一斗三升的雕刻頗為特別。二進的豎狀藏書樓亦為少見,具有一定的保存和研究價值。建筑群共三座,每座三進。主座朝東開正門,石門框上施單坡頂門罩。門內天井三面環廊。首進正廳面闊三間,中為廳、兩側為房,插屏門隔為前后廳。進深七柱,穿斗式木構架,雙坡頂,鞍式山墻。進與進間覆龜亭聯接。二進三開間,進深七柱,二層木構樓房,正面走廊頂部施卷棚,做工精細。三進廳堂面闊三間,東側有矮樓,西側有門通花廳,花廳內有假山、魚池和三椽小屋,池內有泉。二座部分被郵電公寓占用。三座為花廳,首進東側石門框通主座,三面環廊,共二進,一進面闊五間,進深七柱,二進西側豎排三椽二樓木……[詳細]

113、高士其故居

高士其故居位于福州市鰲峰坊東口南側,背靠于山,為明代遲清亭舊址。始建于明代,坐南向北,四面風火墻,前后五進,面積2500多平方米。高士其故居1號花廳原有四進,除第一進為三開間住房外,二、三、四進為假山、魚池、花園0,遲清亭即建在此。清道光年間后,多被改為住房。民國初期,高士其父親高贊鼎在花廳二進魚池東側建一幢雙層小樓,它是高士其青少年時期的住房。花廳現僅存兩進,占地面積僅四百平方米。3號主座前、后共五進,入石框大門為首進,穿斗式木構架,硬山屋頂。三面環廊,廳堂三開間,中間為廳,兩旁有前、后廂房,左廂房為其父高贊鼎、母何吟閣住房。二、三進同樣是三開間,有插屏門隔成前后廳,廳兩側為前后廂房,前后廳都有天井,前天井兩側有披榭。四進也是三開間,雙層樓房,樓上供佛,五進為倒朝三間排,已圮。每進都有小門……[詳細]

114、宦貴巷黃家宅院

宦貴巷黃家宅院位于福州市鼓樓區宦貴巷,建于清代道光年間,為著名中醫黃庭翼的住宅。大門坐東向西,門后小庭院。院東有三間小屋。主建筑前后二進,坐南向北,四面圍墻,雙坡頂。一進石框大門,三面環廊,兩廊旁有披榭,中為整齊石條天井。廳堂面闊三間,進深五柱,穿斗式木構架,所有駝峰、斗、拱、托等,都經精雕細刻。大廳中間是六扇推光漆、紅地、貼金插屏門,窗檻漏花采用縷空精雕博古圖案。八扇門扇,皆用紅柴精制,門上花檻用黃楊木樹根,相形雕刻。二進前有天井,后有披榭。中間為深五柱三間排廳堂。首進、二進左側有小門通往東邊小花廳,花廳由花園、客廳、假山魚池等構成。進入花廳,北面有直徑2米的園月門,門外兩側有一座六角半亭、一座四角半亭。園邊三面長廊,上有雨蓋,旁有美人靠。園中種黃皮果、龜背竹、仙人掌、臘梅、桂花。園南為三……[詳細]

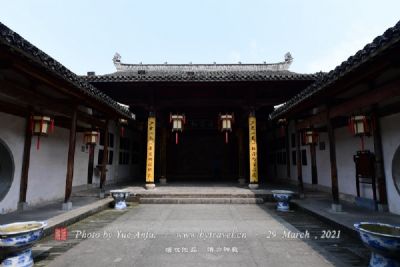

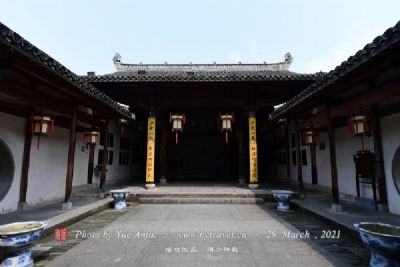

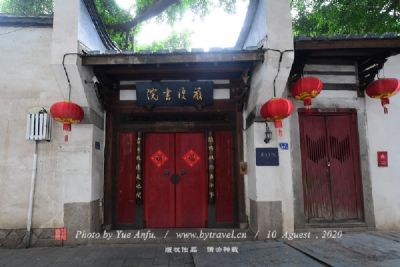

115、嚴復書院

在福州的書院當中,嚴復書院是比較特別的一家。由于和嚴復翰墨館、生平館融為一體,這間書院也因此帶有了專業博物館的性質。書院門口有一副對聯“國士法書存大雅,閩王舊苑動新聲”,說的是嚴復書院的身世與現在——書院所在位置,曾是古時閩王妃子的寢宮;如今它成為了傳統文化與現代文明交流的載體,集中展示嚴復譯著的原印版本、嚴復的書法真跡、后世出版的嚴復相關著述,成為了解嚴復生平、傳播嚴復思想的一處公共文化平臺。嚴復書院的“年輕”屬性一是因為它創立開放于2014年,二是在這里誕生了“嚴校長的故事”等多個文創品牌,以明信片等時尚方式推廣傳統文化。嚴復書院還是一間積極“走出去”的書院,他們的文化輸出指向社區和學校。去年12月,書院的團隊走進臺灣10所高校,演講嚴復生平。他們開發的許多課程,讓學生們在各種活動中了解……[詳細]

116、長柄朱子祠

長柄朱子祠位于福州市郊亭江鄉長柄村,明萬歷年間,閩縣郭心山、郭克卿父倡建董應舉捐助十金始建。清嘉慶十五年(1810年)、同治六年(1867年)重修。占地506平方米,依山而建,前后遞升,周圍封火墻。由門樓、大殿、文昌閣三部分組成。門樓面闊三間,進深三間,二層,單檐懸山頂;前廊、后堂穿斗式構架。大殿正中祀朱熹塑像,墻上嵌立《龍津書院祀典記》等五塊碑刻,記載該祠的歷史沿革。春秋二祭,合北一帶士子均聚會玉山楊氏宗祠〔明代),位于閩侯縣青口鎮楊詹村內。楊厝以姓氏為村名,其祖先為宋代理學家楊時。祠堂坐東朝西,始建年代不詳,經考古認定為明代建筑。祠堂為木結構,前后兩進。前為門廳,后為廳堂,周圍風火高墻。大門廳與堂廳間兩側有廊連結。門廳前,堂前均有庭院。門廳闊三間,三柱兩進深,穿斗式木構架,明間頂蓋高于次……[詳細]

117、辛亥革命前敵指揮部舊址(大士殿)

辛亥革命前敵指揮部舊址位于鼓樓區于山上,為建于清代的宗教建筑群,全殿共三進,占地3000余平方米。1911年11月,福州革命黨人起義,設“前敵指揮部”于此。后曾辟為福建省階級斗爭展覽館、福州市博物館。1992年公布為省級文保單位。大士殿又名觀音閣,原為宋嘉福院遺址,清康熙五十二年(1713)秋改為萬壽亭,乾隆二年(1737)更為今名。清宣統三年(1911年)10月10日,武昌起義爆發后,各省紛起響應。大士殿后山九日臺可俯瞰福州城,是當年扼控清軍聚居地“旗下街”的制高點。同年11月9日,起義軍占領于山,設前敵指揮部于大士殿,總指揮部則設在花巷(現基督教花巷堂內,2013年7月被教會私自拆毀)向清福州將軍府開炮轟擊,控制戰局。1965年,“福建省階級斗爭展覽館”設此。1986年、1990年兩次大……[詳細]

118、光祿坊劉氏民居

光祿坊劉氏民居位于鼓樓區光祿坊28、30、32號。建于清代。自東而西并列四座毗鄰,其范圍東至道南祠,西至早題巷,南臨光祿坊街,北至大光里,占地面積4000多平方米,為福州市區最大的單姓住宅。東側兩座原是清初著名畫家許友故居——米友堂;西側兩座是清康熙五十一年(1712年)進士、內閣中書林佶故居,后數易其主。清道光年間為“一胎同榜兩進士”劉齊衢、劉齊銜兄弟改建。四座大院一字排開,皆坐北朝南,四面風火墻,硬山屋頂。臨街六扇門,入石框門,三面環廊,廊下有庭院,上庭院為面闊五間、進深七柱廳堂,明間為廳,次間、梢間為房,從后廳堂、后天井而至二進、三進。四座大院隔墻相鄰,小門相通。共有12間大廳、48間廂房、6座花廳(客廳)、3口魚池、3座假山、6處亭臺樓閣。此外,還有藏書閣、觀音閣、佛堂等。大院建筑材……[詳細]

119、福清革命烈士陵園

福清革命烈士陵園位于龍山街道瑞云塔附近。自土地革命戰爭開始,福清人民在中國共產黨的領導下,堅持英勇的革命斗爭。許多優秀兒女受盡折磨、寧死不屈、慷慨就義,創造了無數可歌可泣的英雄事跡。1949年8月,人民解放軍·-山越嶺,渡江-涉水,與福清游擊隊勝利會師,并于15日攻克五馬山、瑞云塔等-陣地,消滅福清守敵,解放了全福清。為紀念為福清革命、解放而犧牲的202位革命烈士,1957年12月,福清縣人民政府建墓立碑,修建福清革命烈士陵園,以使英烈的革命精神永遠活在人們心里。福清革命陵園占地1000多平方米,坐北朝南,面對五馬山峰。陵園西南側約10米處為省級文物保護單位——黃閣重綸牌坊;東南側約70米處為省級文物保護單位——瑞云塔;南邊八九米處是利橋。陵園左右雄踞著一對雕刻玲瓏的石獅。陵園正中聳立革命烈……[詳細]

120、陳時范故居

陳時范故居陳時范故居,位于古槐鎮井門村天馬山之麓,星溪之畔,俗稱陳厝里。宅第始建于明代中葉,坐東南向西北,當時稱布政使陳時范府第。木構,面寬七間,三進,俗稱“八扇七”,前埕照墻至大門深4.3米,整座進深75.52米,寬21.10米,建筑總面積達1619.80平方米,是一座深宅大院,且原貌基本完好。第一進深23.45米,第二進深18.97米,第三進深28.70米。兩邊各有路,寬1.4米。兩旁各有廂房,西5.7米,東3.4米。整座三進圍以封火墻,第一進面闊五間,進深三間。大廳采用抬梁式雙坡頂。第二、三進面闊七間,進深三間,穿斗式木構架,雙坡頂,鵲尾頂脊。清代時曾按舊貌重修。1987年陳時范后裔、臺胞陳信維先生出資重修,1998年列為縣(市)級文物保護單位。陳時范,字敷疇,長樂六都(今古槐鎮井門村……[詳細]