涵江區文物古跡介紹

閩浙贛人民游擊縱隊閩中支隊司令部舊址位于福建省莆田市涵江區大洋鄉大洋村洋邊自然村。閩中支隊是中國人民解放軍閩浙贛人民游擊縱隊的一部分,是中共閩中地委直接領導下的一支正規武裝隊伍。閩中支隊司令部于1949年2月在莆田大洋渡口小學成立,司令員兼政委黃國璋,副司令員陳亨源,副政委林汝楠。從此,大洋成為閩中地區黨的領導和軍事指揮中心。閩中支隊司令部成立后,針對所屬各縣游擊隊沒有正式的建制序列、部隊番號也較混亂的情況,決定一邊開展斗爭,一邊進行集訓、整編。至6月底,整編基本完成,各縣區游擊武裝統一改編為游擊大隊,大隊之下設中隊,并任命了各縣區武裝領導人,至此,閩中支隊司令部下轄的部隊總兵力約6000人-,編外武裝力量約2萬人,斗爭區域北起閩清、福州,南至同安、廈門近20個市縣。通過整編,完善了閩中人民……[詳細]

紅軍第207團舊址位于莆田市涵江區白沙鎮澳東村橋頭自然村。紅軍第207團舊址由澳柄宮(駐地)、澳柄橋(哨卡)、陳列館(新建)組成,占地4000平方米。澳柄宮位于澳東村澳柄橋北端,建于南宋紹興二十九年(1159年),是奉祀建澳柄橋“祖師”的宮廟,清代重建,20世紀80年代重修。坐北朝南,單進合院式,土木結構,懸山頂。中軸線上依次分布前殿、天井、大殿,兩側為宮房。大殿面闊三間,進深四柱,抬梁式木構架。左宮房面闊二間,右宮房面闊三間。左山墻存有紅軍標語:“活捉匪首蔣介石”。澳柄宮當時是莆田城區通往廣業(白沙、莊邊、新縣、大洋4個鄉鎮轄區總稱)山區的必經之路。澳柄宮作為中共領導莆田革命據點,1926年莆田山區第一個黨支部、1928年莆田第一支工農游擊隊均在此成立。1930年6月,中共福建省委書記羅明……[詳細]

外坑鄉蘇維埃政府舊址位于莆田市涵江區新縣鎮外坑村塘后小組。1930年2月,中共福建省委提出“造成泉屬、莆田的赤色區域”的斗爭任務,對莆田地區的革命斗爭寄予厚望。6月,福建省委派軍事干部黃琬到莆田開展工作,創建紅軍隊伍。同年10月,中共福建省委派鄧子恢到莆田,在澳柄建立中共莆屬特委,領導開展土地革命,建立紅色政權。由于澳柄鄉地處交通要道,當地-勢力基礎雄厚,使斗爭屢次受挫。中共莆屬特委決定把土地革命試點和紅軍據點由澳柄鄉轉移到外坑鄉。中共莆屬特委成立時,適逢惠安暴-動-失敗,中共泉州特行委被敵破壞,省委決定把原擬調惠安的閩西紅軍團長張威和參謀長湯軍等一批軍事干部派往莆田,培養紅軍軍事指揮干部,并把惠安縣劃歸中共莆屬特委領導。為此,鄧子恢決定把紅軍第207團改編為福建紅軍游擊隊第2支隊,同時成立……[詳細]

莆田時事研究會舊址位于莆田市涵江區涵東街道霞徐社區新宮里14號。抗戰爆發后,閩中國共兩黨達成合作抗日協議,抗日輿論逐漸開放。1937年12月,中共閩中工委動員愛國知識分子出面在莆田涵江霞徐新宮成立時事研究會。該會以“集體研究時事問題及探討救亡理論與實踐為宗旨”,由學員自籌經費出版《時論》旬刊。同年12月15日,莆田第一份抗日救亡報刊《時論》正式出版,發行人蔡拱北(即蔡博文),該刊為16開版,每期6頁計12版,按時出版到第5期后改為不定期發行。選稿“除本會特稿、座談會記錄及研究大綱外,以選載國內外刊物的優秀而足代表眾意的公正理論的原則”,多采用《抵抗》、《救中國》、《抗敵導報》、《國民》、《中國農村》、《戰時生活》等刊宣傳抗日救亡的優秀文章。因《時論》針砭時弊,抨擊片面抗戰,力主全面抗戰,維護……[詳細]

省三小學交通站舊址位于莆田市涵江區梧塘鎮沁后村過山自然村。省三小學(現沁后小學)創辦于1910年。1929年,莆田地下黨在該校秘密開展革命活動。同年秋,蔡拱北接任校長后,在該校建立了秘密交通站,負責接待護送往來的革命同志、傳送情報等任務,是山區與平原之間的重要聯絡點。1930年底,外坑蘇區反“圍剿”斗爭失敗后,福建省委巡視員兼特委書記鄧子恢等同志在外坑鄉蘇維埃政府主席馬備帶領下往白沙東度老區轉移到王紀修家,再由王紀修派8名紅軍戰士護送到梧塘沁后省三小學交通站。同年12月29日,鄧子恢在該校召開中共莆屬特委擴大會議,決定撤銷紅軍第二支隊,張威等4位軍事干部仍回閩西蘇區。莆田工作由王于潔、蔣聲、郭壽鑾負責。為了保證省委巡視員的安全,王于潔等力勸鄧子恢暫離莆田,由地下交通員護送,經江口去福州,轉赴……[詳細]

閩中抗日義勇軍集訓舊址位于莆田市涵江區莊邊鎮尚書橋村坑頭里小組。1934年至1949年間,閩中地下黨組織和游擊隊領導人王于潔、劉突軍、雷光熙、邱子國、方子明、黃國璋、蘇華、林汝楠等都曾在莊邊赤石宮組織群眾開展地下革命活動,并以垵口村、安馬洋村、半嶺村作為革命活動據點。抗日戰爭爆發后,閩中國共兩黨經過多輪談判,于1937年9月達成合作抗日協議,雙方商定:閩中抗日義勇軍正式點編前先在莆田莊邊赤石垵口村集中整訓。談判結束后,閩中抗日義勇軍陸續從莆田、仙游、福清、永泰邊境開往赤石宮集中,中共閩中工委著手從政治、軍事、文化三方面對部隊進行整訓。由劉突軍等工委領導人負責對戰士們進行政治形勢和革命紀律教育;由抗日義勇軍司令員吳德標任軍事總教官,帶領戰士進行刺殺、格斗、射擊等訓練;由文化程度較高的翁鴻鏜等人……[詳細]

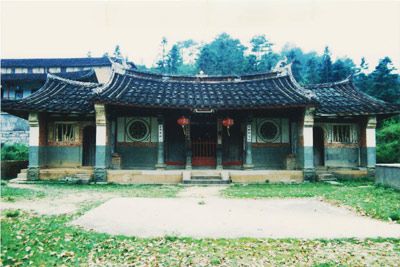

過山蔡氏大宗祠(省三小學交通站舊址)位于涵江區梧塘鎮沁后村過山自然村159號,年代為民國,類別為近現代重要史跡及代表性建筑。2020年12月,被公布為涵江區第九批文物保護單位。過山蔡氏大宗祠主體建筑始建于民國時期,近代重修,坐東北朝西南。原為蔡氏宗祠,后改為原莆田縣沁后小學,今仍作為沁后蔡氏大宗祠使用。1929年,莆田地下黨在該校秘密開展革命活動并建立了秘密交通站,是山區與平原之間的重要聯絡點。1930年底,外坑蘇區反“圍剿”斗爭失敗后,福建省委巡視員兼特委書記鄧子恢在該校召開中共莆屬特委擴大會議。此后閩中黨組織領導人王于潔、王紀修、蔡文煥、黃國璋、蘇華等都曾來校開展革命工作。解放前夕,為迎接中國人民解放軍南下解放莆田做了許多革命宣傳工作。省三小學交通站在革命斗爭中發揮了重要的作用。2011……[詳細]

8、鞏溪宮

鞏溪宮鞏溪宮位于涵江區新縣鎮廣宮村洛陽山麓,創建于南宋建炎四年(1130年),由進士黃徹發起興建,歷代均有重修。正殿保留宋代典型梭形瓜楞柱、盆唇覆盆蓮花柱礎、抱鼓石等主要構件,梁架結構與福州華林寺基本相同。這些石構件,雕工古樸,線條流暢,尤其梭形瓜楞柱直徑較大,蓮花柱礎具有早期工藝特點,四角線刻出柿蒂紋,古意盎然,是不可多見的文物藝術珍品。1997年被列為莆田縣文物保護單位,2005年又被列為福建省文物保護單位。鞏溪宮坐西朝東,由前殿、天井、正殿組成,面闊5間,南北寬18米,進深3間,東西長26.5米,建筑面積477平方米。宮廟建筑為抬梁式,單檐歇山頂。門前有雙闕,殿前磚埕寬18米,深9米,占地面積162平方米,鋪黛色薄方磚,磚邊長20厘米,磚面刻有駿馬、仙鶴、扇子等圖案,為古建筑之罕見。不……[詳細]

9、莆田囊山寺

座落于江口鎮石庭以西囊山。唐代中和元年(881年)創建,名延福院。唐光啟二年(886年),閩王王審知把其改名為“慈壽寺”,俗稱囊山寺。寺內有大雄寶殿、天王殿、法堂、禪堂、藏經閣和鐘鼓樓等。明宣德八年(1433年)增建齋房300間。嘉靖年間,寺被倭寇焚毀。現有建筑物為清康熙、雍正、光緒與民國年間陸續所建。囊山寺曾為古驛道宿站,當年朱熹赴同安上任時,曾住在寺內。囊山海拔639米,多為裸露的花崗巖,因山峰形如古人坐褥上的“隱囊”而得名。峰頂山巒重疊,累列如蓮瓣,故有“古囊山列山獻”之稱,為“莆田二十四景”之一。山上巖石奇形怪狀,其中有一巨石,形如海里的鱟,故稱為“鱟石”,能隨氣候變化而改變其顏色,天晴時色白,將雨時變灰,山下數十里處皆可見,被人視為天然“晴雨表”。還有個天元巖,上面堂宇高敞,倚欄眺……[詳細]

10、中共莆田澳柄支部舊址

中共莆田澳柄支部舊址位于莆田市涵江區白沙鎮澳柄村湖井自然村。1926年6月,陳天章、吳夢澤受黨組織派遣,利用周末時間回到農村開展活動,發展組織,在澳柄村發展了陳蒲川、陳游、陳燕、王祥、陳順德等參加中共組織,同年10月,在澳柄村興隆法壇成立中共莆田澳柄支部,是莆田早期四個農村黨支部之一,由陳蒲川任書記,陳游任組織委員,陳燕任宣傳委員。支部成立后,積極發動群眾,成立農會組織。各村廣大農民在黨支部和鄉農會的組織和領導下,政治覺悟有很大提高,為后來建立澳柄革命根據地打下了堅實的基礎。中共莆田澳柄支部舊址為興隆法壇,始建于南宋紹興二十九年(1159年),奉祀張公圣君,坐北朝南,單層土木結構,占地面積68平方米,內有書寫革命標語的石柱。中共莆田澳柄支部舊址被列入澳柄宮革命舊址的一部分,于1981年10月……[詳細]

11、開福寺聯絡站舊址

開福寺聯絡站舊址位于莆田市涵江區莊邊鎮岐山村頂隔自然村。開福寺處于莆田、仙游、永泰交界處,來往方便,有利于閩中游擊隊開展活動,1931年至解放前夕,成為閩中紅軍游擊隊秘密--場所和重要聯絡站。1931年,陳建新等同志向當時寺內住持瓊章師父宣傳黨的政策,使其支持地下黨組織以此為據點開展革命工作,發動農民組建農會,開展抗捐、抗稅、抗租等斗爭。解放前夕,黃國璋、易德及該村的胡文灼、林練、胡茂堂等人在寺內為游擊隊準備散發的傳單、張貼的革命標語。開福寺始建于唐初,原名九座寺,占地10多畝,僧徒近千人,到南宋寶佑二年(公元1254年)再次修建,至元代毀滅于兵火,成為廢墟,直到明成祖乙末年間在原址上重建,建筑面積720平方米。現存有石牌、馬槽、古鐘、牌匾等文物。開福寺聯絡站舊址于1997年12月被莆田縣人……[詳細]

12、集奎功德祠

集奎功德祠位于涵江區白塘鎮集奎村集奎古街內,年代為清,為莆田市第九批市級文物保護單位。 始建于明萬歷四十一年(1613),清光緒七年(1881)重修,近年再修,保持清代建筑風格,保護較為完整,為一進廊院建筑,由前殿、拜亭、主殿組成。坐西北朝東南,通面闊9.27米,通進深20.1米,建筑面積186.33平方米,主殿面闊三間,進深四柱,懸山頂,抬梁式木構架。明代僧慧性曾在此募修新橋,存《重修涵江新橋記》碑兩通,其一2.42米×0.85米,另一1.70米×0.56米;另有清代八卦圖形石刻兩塊,均為0.88米×0.77米。祀三一教主林龍江,并祀民族抗倭英雄戚繼光。為研究清代建筑提供了寶貴的實物資料,具有較高的歷史、藝術和科學價值。保護范圍:東南外延1米至集奎小街外沿;東北外延1米至陳元富屋邊小……[詳細]

13、走墘胡氏宗祠

走墘胡氏宗祠位于涵江區莊邊鎮走墘村,年代為清代,類別為古建筑。2020年12月,被公布為涵江區第九批文物保護單位。走墘胡氏宗祠始建于清代年間,屢有維修。為一進廊院式建筑,由埕、前廊、門廳、天井、正廳組成。該建筑坐東朝西偏南,通面闊五間18米,通進深21米,占地面積378平方米,門廳面闊五間,進深三柱,懸山頂,抬梁式土木結構,正廳面闊五間,進深四柱,懸山頂,抬梁式土木結構,保留清代建筑風格。正廳留有清翰林張琴題“湖學宗傳——紀年丁丑年桂月重修”匾額,建筑內保留門枕石、柱礎等石構件,該建筑保持莆田山區傳統宗祠建筑布局,樸實簡單,具有一定的歷史科學價值,明確的紀年和文字可考,為早期建筑研究提供了寶貴的實物借鑒。保護范圍:東至自墻外延2米,西至自墻外延2米,南至村道外沿,北至后溝外山體。建設控制地帶……[詳細]

14、莆田東岳觀

東岳觀位于江口鎮新街中心,整體建筑雄偉壯麗,布局齊整,前殿、中殿、后殿之間廊廡連接,石柱間立,渾然一體,顯得古樸而典雅。前殿為主體建筑,單檐歇山造,面闊五間,殿頂龍脊鳳檐,飾以彩色琉璃,金碧輝煌。中殿、后殿、十王殿、拜亭、報功祠、兩廡等建筑物均保持清代特色。觀內尚存明代思宗時禮部尚書曾楚卿親筆書“東皇司命”巨匾,清代書法家郭尚先的對聯,和清代監察御史江春霖題贈的“累世蒙庥”匾額,以及林森手書的“五岳獨尊”題匾等文物。東岳觀創建于元代至元二年(1336年),初時名“佑圣觀”,明代永樂十一年(1413年)重修,后圮。明萬歷三十七年(1609年),莆田縣知縣何南金重建,改名“東岳觀”,至今。其后清代、民國又多次重修,近年來由海外人士捐資,全面修繕,古觀面貌煥然一新。……[詳細]

15、鯉江廟

鯉江廟涵江鯉江廟,亦稱城隍廟,創建于清康熙五年(1666)秋。座落在涵江鑒前路(古地名稱鳳嶺),坐南朝北。鯉江廟南高北低,整體建筑依地形而建:殿堂節節升高,瞻之彌高,更顯氣勢雄偉。1985年由僑胞捐資重修后,媽祖及其部屬千里眼、順風耳也成為涵江鯉江廟的重要神像。現為市、區人民政府文物保護單位。鯉江廟整體造型為單檐歇山頂,抬梁穿斗結構,大門內二進,有門廳、前殿,正殿面闊三間三進。每年的正月十九,鯉江廟舉行一年一度的元宵廟會,廟內外點燈結彩,帷幕如云,雍容肅穆,中堂擺列齋菜供品,葷素兼備,制成飛禽走獸花樣。中廳巧匠采擷百花制成百碟齋品,姹紫嫣紅,好像一幅百花怒放圖,春意盎然,雅俗共賞。廟內點亮重五斤以上的巨大紅燭數百對,紅燭描金龍鳳,輝煌耀眼,插在古色古香的紅銅燭臺上,層次排列,雅稱“燭山”,通……[詳細]

16、大賢湯氏祠堂

大賢湯氏祠堂位于涵江區新縣鎮大賢村舊厝村小組新三公路旁,年代為清,為莆田市第九批市級文物保護單位。始建于清嘉慶廿二年(1817),現存為原建筑,近年局部修繕。為一進廊院式建筑,由埕、前廊、下堂、天井、正堂組成。坐北朝南偏西,通面闊三間10.26米,通進深17.38米,建筑面積178.32平方米,下堂面闊三間,進深三柱,歇山頂,抬梁式土木結構,正堂面闊三間,進深四柱,懸山頂,抬梁式土木結構,保留清代建筑風格。前檐柱留有“嘉慶丁丑年仲冬吉旦”銘文,正堂檐柱留有“嘉慶廿二年孟冬”銘文,有明確的紀年和文字可考。為研究清代宗祠建筑提供了寶貴的實物資料,具有較高的歷史、藝術和科學價值。保護范圍:東南至埕前沿外延1米;西北至建筑本體外墻外延2米;西南至建筑本體外墻外延2米;東北至建筑本體外墻外延2米。……[詳細]

17、鄭樵墓

鄭樵墓位于白沙鎮白沙村尖峰尾山近山腰處。墓原在白沙鎮越王山下,宋乾道九年(1173)丞相陳俊卿遷鄭樵墓于此,歷有重修,清嘉慶丁丑年(1817)重修,1984年又修,并向東、西、南擴大保護性墓域。坐南朝北,呈環狀,東西寬23.4米,南北深21.6米,占地約505平方米。前有三級墓坪,墓平面呈“風”字形,外墓呈方形,寬5.9米,縱6.05米,內墓呈橢圓形,寬3.4米,墓丘龜伏狀,寬1.6米,縱1.87米,高1.2米,前置祭案,為三合土、石結構。墓圍正中嵌墓碑,直下楷書陰刻“宋樞密院編修夾漈鄭先生之墓”,落款“嘉慶歲舍丁丑陽春榖旦重修”。鄭樵墓1985年公布為福建省文物保護單位。鄭樵,字漁仲,號夾漈(1104-1162),今涵江區新縣鎮廣山村人,宋樞密院編修,史學家,著作甚多,有《通志》二百卷行世……[詳細]

18、黃璞故居

黃璞故居宋代,黃璞后裔把古官道邊的建于唐代的黃璞故居重修。黃璞故居面闊五間,三進,占地面積達1000平方米。大門外一對明代抱石,刻有“猊貅”圖案,刻工精巧。兩邊門門楣上各嵌一塊石額,分別用楷書刻上“霧居”、“歸隱”,字跡清秀,石色發黃,應是當年建房時的原物。黃璞號霧居,故居內雕梁畫棟,氣勢恢宏,梁架、斗拱、金柱、柱礎等物件很有特色,金柱下段用榫卯接上一節,考古專家認為這是抗震結構,在古建筑中有其獨特的價值。故居歷代均有重修,現存基本為明代建筑,清代重修。1987年6月,列為區級文物保護單位。2004年,由黃璞裔孫黃子秀、黃春富、黃春泉等倡議重新修葺,共花去四十多萬元人民幣,使古祠煥然一新。黃璞故居左、右橫跨古驛道,有兩道牌坊,富有古意,為這條古官道增色生輝。……[詳細]

19、閩中支隊糧倉舊址

閩中支隊糧倉舊址位于莆田市涵江區大洋鄉瑤山村三連自然村。1949年3月底,大洋度口街崗樓被拔除后,中共大洋區委書記蔡光宇在大洋小學主持召開區委會議,蔡光瑜、賴杜等參加。會議決定乘敵逃跑之機,打開國民黨設在大洋的糧庫。于是,大家分頭下村發動群眾,組織隊伍,由蔡光宇帶領,黃興中率隊配合,沖入糧庫,倉管員聞訊逃跑,從而順利打開倉庫,將糧食分給貧苦農民,部分谷子運到水頭宮糧倉加工成大米,供給閩中地委機關和游擊隊。閩中支隊糧倉舊址為水頭宮,始建于宋代,清代重建,坐東朝西,通面闊14.36米,進深18米,由前殿、天井、后殿組成,后殿面闊5間,進深4柱,梁木結構,占地面積258平方米,是奉祀忠順圣王、姚氏夫人的宮廟。閩中支隊糧倉舊址于2006年9月被涵江區人民政府公布為涵江區文物保護單位。……[詳細]

20、國歡寺

國歡寺唐名僧妙應禪師和他的俗家胞弟本寂禪師二兄弟都出家后,于其雙親墓西側的舊居建庵奉佛,初名延福院,為囊山慈壽寺的屬院。后梁開平元年(907),奏請賜額,適閩王王審知以孫王昶出生,因名國歡寺。明末清初,國歡寺住持超元(字道者,為雪峰亙信禪師弟子),于永歷四年(1650)東渡日本-,住持長崎崇福寺,傳“盤桂派”。今長崎、東京等寺法裔達數千人。回國后于清康熙元年(1662)圓寂于國歡寺,有《南山道者禪師語錄》行世。他是莆田僧人出國傳教的第一人。國歡寺坐落在松林掩映的國歡坡上,主殿重檐歇山式,抬梁結構,金柱高大,飛檐斗拱,古樸典雅。現有建筑系明代萬歷四十年(1612)黃起龍重建,曾奏請朝廷頒賜藏經。清康熙八年(1669)又重修。其建筑群基本保存完整,現被列為涵江區重點文物保護單位。……[詳細]