鎮江市文物古跡介紹

江蘇省 丹陽市 潤州區 句容市 丹徒區 京口區 揚中市 鎮江市文物古跡 鎮江市紅色旅游 鎮江市名人故居 鎮江市博物館 4A景區 鎮江市十大景點 全部 鎮江市特產 鎮江市美食 鎮江市地名網 鎮江市名人 [移動版]

41、殷家祠堂正廳

位于新區丁崗鎮留村的東首,坐落在葛丹公路1公里處的路西道口旁,曾為留村小學原址,現為留村黨總支、村委會辦公場所。相傳宋朝殷氏始祖殷榮因慟父殉節,不求仕進,故留居此處,漸以“留村”為名,后裔于明洪武年間初建殷氏宗祠(1368年前后),堂名謂“倫敘堂”,傳至清康熙癸丑(1670年)改建為五間三進,中為楠木廳。留村殷氏宗祠距今將近700年歷史,歷經戰亂,屢建屢毀,先后于清乾隆中期(1766年前后)、咸豐初年(1851)、咸豐十年(1860)、同治初年(1862)、同治九年(1870)多次修建、擴建、改建。殷氏宗祠亦為私塾學堂,一直沿襲至辛亥革命始辦洋學堂。1949年建國后為公辦完小,更名為留村小學。文革期間,門庭堂廳遭損壞成危房。2003年4月金陵游子殷壽源、畫家趙文元等仁人志士聯名獻言重修母校,……[詳細]

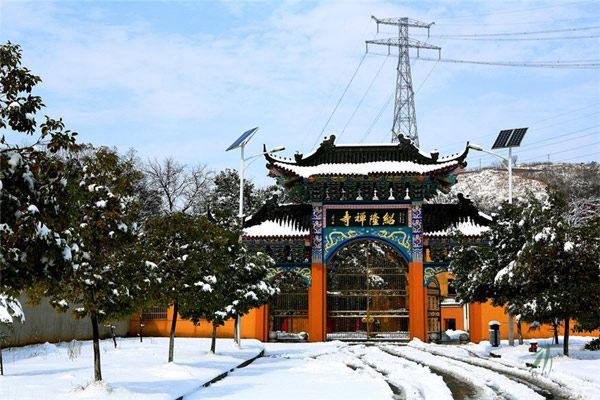

42、紹隆寺大殿

位于大港街道紹隆寺路,五峰山南麓半山腰,為古建筑的寺觀塔幢,始建于唐代,目前為宗教活動場所。該寺原名“靈覺寶寺”。現名始于嘉慶年間,取佛家“紹隆佛種,續佛慧命”之意。大殿面闊三間17米,進深七檁,檐高3.5米,硬山頂。寺內有清康熙年間(1662—1722)碑兩通。該寺至今香火旺盛,尤其是黃明節當天更是香客云集。紹隆禪寺始建于唐朝寶歷年間(公元825年),重建于宋紹興年間(1132年),后又被毀,到明朝初年經比丘尼募化,于萬歷14年修建,名曰蓮覺寺。清康熙23年,康熙皇帝首次南巡來到蓮覺寺,看到這里三面環山,氣勢雄偉,如入仙境,便賜蓮覺寺為靈覺寶寺。清康熙28年,康熙皇帝再次南巡來靈覺寶寺敬香禮佛,仔細觀看,發現一塊龍地,整座寺院象龍脈,“非高僧大德者不可居之”,于是便將靈覺寶寺賜給金山為下院……[詳細]

43、龍脈團山遺址

龍脈團山遺址位于鎮江市潤州區的團山路,就在“君臨南山”的樓盤附近,是鎮江市區保存較少的商周時期臺形遺址之一。自1959年南京博物院對寧鎮山脈及秦淮河地區“湖熟文化”遺址普查時發現后,龍脈團山遺址一直保留至今,是鎮江保存較好的“湖熟文化”遺址。龍脈團山長60米,寬50米,高出地面5米,頂部平坦,整個遺址呈橢圓形臺地。山頂就是一塊平地,當年發現有很多的湖熟文化的碎陶片,以夾砂紅陶為主,還有少量黑陶、硬陶、原始瓷等。地里各種形狀的陶片很多,三種有代表性的碎片:一塊是普通的夾砂紅陶,陶片很薄,紅色的陶片里面有白砂點點;一塊是土陶罐的罐口邊緣部分,應該是黑陶或者灰陶罐破碎后殘留的部分;還有一塊是當時房屋建筑中的紅土塊,土塊很厚,有一面呈奇怪的連續圓弧狀。這個土塊的邊緣形成與當時的房屋建造結構有關系。這……[詳細]

44、鎮江英國領事館舊址

鎮江英國領事館舊址位于鎮江市西津渡古街五十三坡上,小碼頭街東端。此館1982年為江蘇省人民政府公布為省級文物保護單位,現為鎮江市博物館館址。 1858年6月26日第二次鴉片戰爭期間,清政府-與英國簽訂了《中英天津條約》,開辟九江、南京、鎮江為通商口岸,小碼頭一帶淪為英租界。1864年英國開始在云臺山上建筑領事館,1888年初,鎮江洋捕毆斃華人,群眾憤怒焚毀了領事館及巡捕房等。清政府屈辱侵略者,1889年償重建,于1890年竣工。現存舊址就是當時重建的建筑。該館共占地17畝6分1厘2毫,有5幢房屋,均為磚木結構。最高的為辦公大樓,西北一幢(局部二層)是職員宿舍及3間馬房,靠山坡2幢 方形樓房為正、副領事住房。山東南麓2層樓房是宿舍、餐廳及娛樂場所。館周依山高下筑磚圍 墻和大鐵門。北面臨江……[詳細]

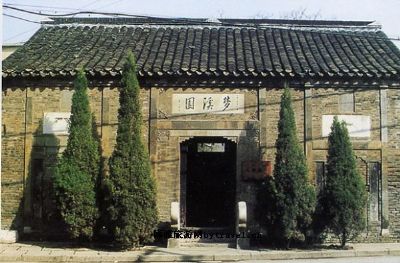

45、沈括故居夢溪園

沈括故居夢溪園位于市區夢溪園巷,是北宋時期科學家沈括晚年居住的地方。他在此寫成了科學巨著《夢溪筆談》。現代研究中國科技史的英國科學家李約瑟博士稱譽《夢溪筆談》為十一世紀的科學坐標。我國當代科學家錢偉長說:“這座坐標就屹立在鎮江。”該書現已被英、法、德、美、日等國家翻譯出版。夢溪園原有面積約十畝左右,園里有岸老堂、蕭蕭堂、殼軒、深齋、遠亭、蒼峽亭等建筑,還有一條溪水流經園內。現在的夢溪園是原夢溪園的一部分,由市政府于1985年恢復,占地2畝,計2幢建筑。前幢為清代修建的硬山頂平瓦房,坐東朝西,當中設正門入園,門上方嵌有茅以升題寫的“夢溪園”大理石橫額。后幢為清式廳房,坐北朝南,內有沈括全身座像和文字圖片、模型、實物,展現了沈括在天文、地理、數學、化學、物理、生物、地質、醫學等方面的科研成就。室……[詳細]

46、五柳堂

第一進為楠木廳,第二進為斜廳,第三進為0廳,均為面闊三間的硬山式平房。楠木廳系明代建筑,梁架、立柱均為楠木,梁架用才碩大,立柱呈棱柱狀,頂部有卷剎,做抬梁,次間山面無脊柱。這種宋元遺制實例甚是可貴。斜廳建于清代前期,整個屋身斜形而立,與楠木廳不在一條中軸線上,頗具個性。0廳與斜廳依回廊相連,東西間附建0,頗為獨特。藏書樓亦名游經樓,兩層,取陶潛詩“游好在六經”之意,建于民國,為陶蓬仙藏書、寫作之處,他曾在此編纂《潤州--集》等書,具有一定的學術價值明清民居建筑群五柳堂位于市區演軍巷,前后共七進平房及一座藏書樓,現原地保護三進平房和一座藏書樓,系省文物保護單位。五柳堂建筑群延續明、清及民國三個歷史時期,代表著鎮江古民居的特點和風格。院中五棵檉柳與五柳堂寓意相呼應。歷史:五柳堂宅主陶氏,祖居江西……[詳細]

47、鎮江合作蠶種場舊址

鎮江合作蠶種場舊址位于城西四擺渡蠶種場和江蘇科技大學西校區內。清末民初鎮江開始發展蠶桑業。民國間中國合眾蠶桑改良會為繁育優良蠶種,推廣新法養蠶,以提高絲綢產品的質量,促進全國蠶業經濟的發展。于民國十五年(1926)在鎮江四擺渡創建了鎮江蠶種制造場。該場創辦伊始,成績斐然,其繁育的優良蠶種深受江浙一帶蠶農歡迎,并深得其益。在其影響下地方賢達相繼辦了民營的裕民、明明、益民、瑞昌、均益、永泰、三益、永安、女職等10多個蠶種場,后來為擴大優良蠶種的供應范圍,大力推廣和普及科學養蠶,又將鎮江民營的10多個蠶種場和蘇州、南京的部分蠶種場聯合起來,以鎮江蠶種制造場為核心,成立了合作蠶種場,成為全國優良蠶種生產中心基地,蠶種行銷從江浙擴至皖、魯、晉、陜、鄂、川、粵等地并遠銷國外。現存的蠶種場建筑共計21幢建……[詳細]

48、萬善塔

萬善塔位于丹陽市萬善公園中,初稱“萬壽塔”,建于明崇禎十年。距今有三百六十多年的歷史,從古運河畔拔地而起,直指蒼穹,巍然屹立,雄奇挺拔,因而,又有“通天塔”之稱。全塔高有48.6米,塔身外八角形,內室為方形,上下交錯。塔檐由數層磚塊疊澀,下出木椽,斗拱承托,鐸鈴懸掛,充分體現了明代古塔的建筑風格。塔體自下而上逐漸收縮,塔頂安置瘦長鐵制塔剎。這在全國數百座古塔中,堪稱一絕,所以,它又贏得了“古運河畔第一塔”的美譽。萬善塔詮釋了明代古塔的特點,作為中國古建筑的文化的全面表現,又是丹陽市的標志性建筑。所以在燈光設計上以“保護和利用”原則的前提下,選用綠色、環保節能的高亮度LED光源,替換現有的傳統投光燈具。不僅減少傳統燈具對古建表面紫外線的損傷,還可以來體現古塔多層次豐富的“立體通透”感。古塔位于……[詳細]

49、張云鵬故居

張云鵬故居緊挨五柳堂,占地近600平方米,建于光緒年間,前后四進九間,四周圍墻,正門朝南。進門見小池,左首為雅室,內置古物字畫,右進回廊與后院相連,后院有半亭、亭臺、月亮門等建筑。主建筑面闊三間,磚木結構,雕花門窗,花園內置元寶石、八仙門墩、雙龍戲珠條石、石桌、石凳、假山等,種植花草樹木數十種,如紫藤、爬山虎、翠竹、臘梅、桂花、月季、黃楊等。尤其是一棵百年香圓樹與古井形成“橘井流香”意境以及一個半亭與芭蕉構成的“聽蕉小筑”景觀,格外地引人入勝。進入這座老宅,給人一種曲徑通幽、小巧玲瓏、雅致含蓄,文化底蘊深厚的感覺。張云鵬(1900—1958),又名翼元,鎮江名醫,出生于中醫世家,1923年加入中央國醫館醫學改進會,著有《溫病辯證十三篇》等著作。張云鵬故居一直由其后人進行維修和保護,2000年……[詳細]

50、冷御秋故居

冷御秋故居位于丹徒黃墟鎮。建于20世紀20年代初。是一處獨院住宅,主樓為一幢坐北朝南中西合璧式的兩層樓。冷御秋,丹徒黃墟鎮人,曾與趙聲等共同從事反清革命活動。1911年10月10日武昌起義爆發,他作為廣西民軍幫統出師北伐援鄂。1912年元月,臨時大總統孫中山授予他中將軍銜和文虎勛章,委任他為中華民國陸軍第一軍第三師師長。后又參加孫中山先生的0運動。護國運動失敗后,他回到丹徒從事實業,創辦了永安蠶種場。1945年7月1日,與黃炎培等一行6名民主人士赴延安,在機場受到毛澤東、-、-等0領導人的熱情迎接,與0領導人共商大事。解放戰爭期間,他利用省臨時參議長的身份,營救地下黨和新四軍及革命群眾,獲救者近百人。建國后,他參加了第一屆全國政協會議和開國大典,為第一屆全國人大代表、全國政協委員,歷任華東軍……[詳細]

51、陵口石刻

陵口石刻,位于丹陽市陵口鎮東,滬寧鐵路陵口段南側,京杭運河北。有天祿、麒麟一對,在蕭梁河東西兩岸隔河相對。東為天祿,西為麒麟。清乾隆《丹陽縣志》載:“蕭港在皇業寺前,直入陵口大河,梁時公卿藹陵,由南京方山下秦淮河直達丹陽運河。經蕭港口,直達建陵、莊陵。故名此為蕭港(現稱蕭梁河)。因此特于蕭梁河與運河交接處,在蕭梁河東西兩岸設置兩只石獸,作為陵墓入口的標志,陵口亦因此得名。”1973年,蕭梁河拓寬拉直,又將西邊麒麟西移70米,仍保持著與河東的天祿在一直線上。陵口石獸是丹陽現存石獸中最大的兩只,花紋清晰,造型獨特。天祿身長4米,腰圍3.90米,高3.60米。因長期浸泡在水塘中,左半身已嚴重腐蝕風化,花紋不清;麒麟身長3.95米,腰圍3.60米,殘高2.90米。均為公獸,體態動勢與南朝其他陵墓石刻……[詳細]

52、練湖閘

“練湖閘”位于丹陽市練湖東南角,系鋼筋混凝土五孔泄水閘,民國24年(1935)11月,由江蘇省建設廳江南水利工程處設計,陳宏記營造廠承包建設,民國二十五年(1936)7月竣工投入使用,閘分五孔,每孔寬2.5米,閘墩高3.3米,全閘長17米。閘門為木制,鋼筋混凝土底板,啟閉方式為手動搖螺桿啟閉,閘東有多排坡形緩水墩。“練湖閘”用于連接當時的練湖與京杭大運河。練湖于西晉末形成,主要儲蓄寧鎮山脈諸水,用以灌溉農田,至唐宋時期,練湖對于京杭大運河的濟漕發揮了巨大作用,“泄練湖水一寸,以濟運河水一尺”曾被譽為“東南第一水利”,因大運河鎮丹段地勢高亢,枯水期難以航行時,練湖可開閘放水,抬高運河水位。至清末民初,練湖對大運河的濟漕功能喪失,民國24年(1935)修建“練湖閘”,同時圍修湖堤16公里,灌溉田……[詳細]

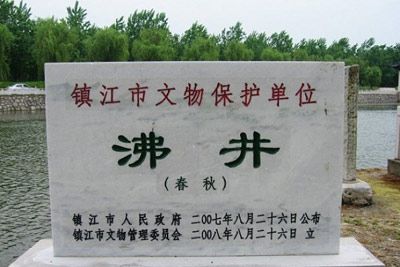

53、沸井

丹陽的季子廟之所以聞名遐邇,不僅是有十字碑、消水石、季河橋等名勝古跡,更得益于這里有獨特的奇觀異景——沸井涌泉。季子廟的沸井主要分布在廟前的沸井塘邊。根據志書記載,古代這里有井百口,其中一部分是沸井。現存古沸井有六口,井水三清三濁,各相距尺許。稍遠看去,井欄古樸典雅,神韻別具;走近細瞧,井內水面翻騰鼎沸,滾浪有聲。這奇特的景觀令游人稀奇不已。此外,在廟周邊的河溝水塘內,還有多處沸泉在滾涌,從不停息,鄉民們謂之為“龍氣”,稱沸井塘為“龍潭”、“沸潭”。季子廟何時有沸井很難考證,但從南朝劉敬淑的《異苑》一書可知,早在1600多年前的東晉時期,沸井已名聲遠播了。拜謁季子廟,觀沸井涌泉是歷代達官貴人、文人墨客非常向往的事。南朝張正見來此后寫了《行經季子廟》一詩,其中有句:“野藤侵沸井,山雨濕苔碑”。……[詳細]

54、廣肇公所

廣肇公所,是江蘇省鎮江市著名的近代歷史建筑物,位于鎮江市城西伯先路,對面便是鎮江市歷史博物館,為江蘇省文保單位。廣肇公所,是古時廣東廣州、肇慶兩府商旅來鎮江經商的同鄉會建筑。它原在中華路菜場南面有其基址,光緒三十三年(1907年)建現址。公所面積約600余平方米。朝西大門,用磨磚砌成,上有挑檐,飾“五福盤壽”雕磚,白石橫額鐫刻“廣肇公所”四大字,落款為“前護川督陳燏書”。并有浮雕磚飾的“福祿壽”三星、“琴、棋、書、畫(四樂圖)”及“漁、樵、耕、讀”等民間習俗裝潢,大門兩側磨磚倚柱底部為石刻蝙蝠等。進入大門另有向北的二道門,亦有磚雕紋飾。公所大廳面闊三間。廳南側廂房內壁嵌一“廣肇公所記”碑,記載公所歷史及重建始末。孫中山先生于民國初年曾由上海專程來鎮江考察,在公所居住一宿,與地方人士商討整治長……[詳細]

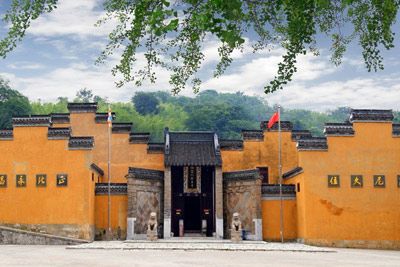

55、隆昌寺

隆昌寺位于湯山鎮北約2公里的寶華山上。寶華山,因盛夏季節黃花滿山而得名,周圍36座山峰似36片蓮花瓣,隆昌寺如蓮房一般端坐其中。山間云霧縹緲,溪連流水叮咚,一年四季,松柏常青,確是一方非同尋常的佛教勝地。隆昌寺,又稱寶華寺,始建于公元502年,至今已有一千四百多年的歷史。最初是梁代高僧寶志和尚在此結庵傳經,故名寶志公庵。寶志即民間傳說中濟公和尚的原型。明神宗敕賜大藏經及“護國圣化隆昌寺”的名稱,于是改稱隆昌寺。清康熙乾隆曾多次駕幸寶華山隆昌寺,足見其在佛教界的地位和影響。隆昌寺,是佛教律宗祖庭,有“律宗第一名山”之稱。寺內戒臺只有有放戒資格的寺院才能擁有。隆昌寺號稱有殿宇九百九十九間半,網絡獨特,四合方形宛若一座法壇。與眾不同的是山門面北偏東,既小又僻。原來因皇上駕臨寺院,故改山門面北以示接……[詳細]

56、丹陽岳廟(岳氏宗祠)

丹陽岳廟廟址在江蘇丹陽市全州鄉培棠村東北香草河畔。始建于明景泰二年(1451年)。該廟占地畝,房舍建筑十五間,三進院落。其廟基是當年岳珂建報本祠的地方。南宋紹興十一年,岳飛父子和張憲遇難時,岳飛生前好友貢文憲(秣陵關總鎮)為保岳飛三子岳霖(十二歲),掛官隱居丹陽紫陽渡(即培棠村),后岳珂任丹陽縣令時,為感恩,在培棠建“報本祠”,祠內供貢文憲公與岳飛祖,并享厥祀,血食千秋,報本永遠。該祠元代被毀。明景泰二年,丹陽人民為紀念中國歷史上著名民族英雄岳飛的功績及岳珂在丹陽的政績,在培棠村建立岳廟(即岳家祠),該廟1968年文革中被拆,基址上尚存景泰三年(1452年)植的精忠柏一棵,高八米,這棵柏樹五百三十年了,現長勢很好,筆者1987年11月24日到培棠村調查時,該村岳飛后裔岳萬壽先生說:培棠村四百……[詳細]

57、鎮江市烈士陵園

鎮江市烈士陵園坐落于風景如畫的北固山前峰,建于1966年,現占地面積近百畝。鴉片戰爭時期,這里是當年鎮江保衛戰十三門古戰場的遺址所在地;第二次國內革命戰爭時期,這里是江蘇省省會和國民黨軍法會審處所在地。北固山下作為國民黨反動派殺害共產黨人的刑場,灑滿了數百名革命志士的鮮血,故素有“小雨花臺”之稱。同時,這里也是1937年鎮江淪陷的見證地。作為鎮江市重要歷史革命紀念地,建園46年來,在市委、市政府以及社會各界的關心和支持下,陵園先后建成烈士紀念碑、烈士陵墓、烈士紀念館、鎮江革命斗爭史浮雕墻、警示碑、“北固英烈”群雕、忠烈祠碑亭、北固英烈殉難地、“北固英烈”烈士詩文碑墻等多處革命紀念景點,值得一提的是烈士紀念館內陳展了犧牲在鎮江或犧牲在異地他鄉的鎮江籍烈士3000余位中的230余位烈士的先進事跡……[詳細]

58、焦山摩崖題記及石刻

焦山摩崖題記及石刻江蘇省省級文物保護單位第一、二批1982年3月調整公布焦山摩崖題記及石刻六朝至唐宋鎮江市焦山1988年,“焦山碑林”被公布為第三批全國重點文物保護單位又名寶墨軒,位于鎮江焦山定慧寺東,由摩崖石刻與碑林石刻組成。摩崖石刻環集于焦山西側峭壁,綿延200余米,氣勢磅礴,存有六朝以來石刻一百余方,真草篆隸,各具風采。歷代書家尊稱“大字之祖”的《瘞鶴銘》原址,即位于此。摩崖上現存唐刻《金剛經偈句》、宋刻《壯觀亭址瘞鶴銘》、《米芾題名題刻》、《陸游踏雪觀瘞鶴銘》等,均屬上品,彌足珍貴。碑林陳列始于北宋慶歷八年(1048)所建寶墨亭,明代擴建為寶墨軒。鎮江市于1991年在此設焦山碑刻博物館,占地7000平方米,藏碑300余方。著名碑刻有《瘞鶴銘》、唐《魏法師碑》、《隴西李府君墓志銘》、宋……[詳細]

59、開泰橋

“開泰橋”位于丹陽市城區南門外大街,橫跨于東西向的西門運河上,“開泰橋”又名“草堰橋”,始建于明萬歷年間(1590年左右)。為花崗巖石質單孔石拱橋,橫縱聯鎖式砌置,高10米、長45米、寬9.5米,橋拱部兩側有“開泰橋”三字,橋體東西明柱各有對聯一副,東側為“束京口潮流,百尺虹腰,高踞迎春以上;枕曲阿塔影,千層雁齒,迤趨萃秀而東”。西側為:“橫波激石,峙并雄關,搖揖鳳凰山秀;堰水長虹,跨當孔道,旁通香草河流”。橋面除橫狀階梯石階外,中心線上有豎砌條石路,以便獨輪車通過。“開泰橋”下方的西門運河,是明萬歷16年(1588)將丹陽縣城西、南城壕拓寬浚深后而成的京杭大運河古河道,從明萬歷16年開始,往來船只從丹陽城外繞行。“開泰橋”于1985年被丹陽縣政府公布為第一批縣級文物保護單位。2011年12……[詳細]

60、趙伯先墓

趙伯先墓,在鎮江市南郊夾山竹林寺東。趙伯先(趙聲),丹徒縣大港鎮人,出身于書香門第,早年追隨孫中山先生致力于推翻清王朝統治,是同盟會主要領導人之一。1911年3月29日,趙聲與黃興領導了廣州武裝起義(即黃花崗起義),擔任總指揮,失敗后憂憤成疾,4月20日病逝香港,終年31歲,當時暫葬香港茄菲公園附近山巔,題作“天香閣主人之墓”。1912年,南京臨時政府為了表彰趙聲的功績,追贈為上將軍,同年4月1日移柩遷葬今址。原伯先墓座南朝北,墓門前兩側有雕花圓形石柱一對,頂端雕飾坐獅,前列石供桌,有臺階和墓道,臺階前置雕花托座水池二方,列于左右,由墳向前110米置石牌坊,橫題有“浩氣長存”四字,石方柱上鐫刻“巨手劈成新世界,雄心恢復舊山河”,“綠竹徑回環勁節雅似君子德,黃花崗飄緲忠魂是有故人游”等對聯。墓……[詳細]