無錫市文物古跡介紹

江蘇省 江陰市 宜興市 濱湖區 梁溪區 錫山區 惠山區 新吳區 無錫市文物古跡 無錫市紅色旅游 無錫市名人故居 無錫市博物館 無錫市十大祠堂 4A景區 無錫市十大景點 全部 無錫市特產 無錫市美食 無錫市地名網 無錫市名人 [移動版]

81、馬鎮大橋

馬鎮大橋位于霞客鎮馬鎮村街東梢,江陰與無錫惠山區的界河上,全長32.5米,高5.5米,橋頂寬3.1米,橋堍寬5.3米,橋北坡有23階石級,南坡19級石階。界河河面開闊,水面有五、六十米寬。馬鎮大橋凌空跨河,使被界河隔斷的大路變通途。馬鎮自古以來就是江陰與鄰邑間的重要水陸通道。宋、元、明、清官府在馬鎮設郵鋪。清道光《江陰縣志》記載:“馬鎮市傍橋瀕河,明時毀于倭,今西橋及湖塘有小集二處。”馬鎮因驛站而興市,可惜遭倭寇燒毀搶掠,后來復建,規模亦不大。據道光《江陰縣志》記載,馬鎮大橋為“景泰間(1450~1456年)徐泰建。”徐泰是明朝江陰解元。但在橋北驛站墻壁下坎有石碑一塊,上面記載著此橋建于明成化年間(1465~1487年),系冠帶義民徐景南(徐霞客第十世祖)和同室孔氏出資建造。馬鎮大橋建在淤質……[詳細]

82、無錫窯群遺址博物館

無錫窯群遺址博物館位于清名橋歷史街區大窯路,門前是一個新建的親水碼頭,石制圍欄、古樸清新,碼頭兩側就是江南民居風格的小橋流水人家。大窯路現有古窯群遺址108處,保存較為完好的有十幾處,是江南地區保存磚瓦窯遺址規模最大的地方。該遺址博物館集中展示了無錫乃至江南磚瓦生產、貿易及窯民生活形態等內容,是中國磚瓦重要原產地的代表性博物館。無錫窯群遺址博物館地處無錫古運河與伯瀆港的交匯處,這里是曾是無錫磚瓦生產貿易的集散地,是中國古代磚瓦的重要原產地。博物館核心區內建筑采用較早(宋、明)時代風格,以體現窯業興盛背景;按歷史原貌修復部分原住民建筑以盡量摒除現代元素,古窯遺址周圍復古建筑風格以窯業興盛時期的建筑風格為主;相對集中的沿河商業區域建筑部分采用現代風格。博物館主體展廳(不包括窯址展示)利用一家老廠……[詳細]

83、無錫開原寺

開原寺位于江蘇省無錫市梅園滸山與樸山之間,相傳始建于唐朝,但已不可確考。1936年,崇德生捐資十余萬元,黿斗渚廣福寺量如和尚相助建開原寺,后被毀。1983年開始恢復,重建、修建天王殿、大雄寶殿、毗廬殿、玉佛樓、藏經樓、念佛堂、鐘樓、鼓樓、觀音殿、地藏殿、僧舍、放也池等。1991年重陽時玉佛樓落成,至此開原寺的恢復工作基本結束,三寶俱全,成為莊嚴妙境之佛門勝所。開原寺天王殿中的彌勒佛為鍍金銅像,重五噸,高二十五米,徑一百六十四米,由泰國泰中友好協會贈送,一九八五年十月請入寺中供奉。寺中「平豐」鐘樓及所懸梵鐘,分別是日本明石市日中友協會長谷弘之助及磨山月照寺問瀨法師捐贈的。梵鐘高二十四米,直徑十三米,重三百六十六噸,鐘身有鑄有趙樸初及月照碩叟題寫的頌詞。玉佛樓內臥玉佛,長十二英尺,重六十四噸,系……[詳細]

84、四方碑

四方碑,在宜興市芳橋鎮徐塘田村,為清代處士徐翙鳳妻的墓碑。1985年1月宜興縣人民政府公布為縣級文物保護單位。徐翙鳳(1628—1684),字聲歧,號竹虛行三樂齋公孫、馌亭老農、眠云道人。通詩文,有才氣,然屢試不第。生平義勇正直,鄉黨宗族莫不畏憚。以詩書自娛,終生布衣。其兄徐喈鳳,字鳴歧,清初著名詩人,順治十五年(1658)進士,官云南永昌府推官,曾編《宜興縣舊志》。四方碑為青石質,由碑座、碑身、碑首三部分組成,通高2.86米。碑座為正方形,邊長1.10米,高0.33米。碑身亦呈方形,邊長0.60米,高1.67米。碑首為四方葫蘆亭角形,高0.86米。碑面北向偏東,碑身正面刻:“馌亭老農聲歧徐子孺人吳氏之墓”。其東西兩側各陰刻草書如夢令一闕,其一為“自笑此生無據,讀破青編不遇,甘苦寸心知,羞與……[詳細]

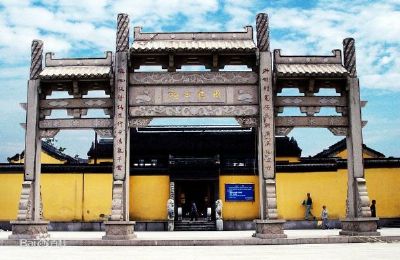

85、宜興碑刻博物館(周王廟)

周王廟,又稱“英烈廟”、“周孝侯廟”位于宜興市東廟巷東端,門外廣場寬三十余米長六十余米,中間有立坊,南端是廟門,北端有周處事跡的浮雕照墻。立坊上“千秋風范”是宜興籍著名書畫家吳冠中所寫,廟門上“周孝侯廟”四個大字則是全國政協副主席趙樸初的墨寶。周王廟1982年被列為省級文物保護單位。周王廟是祭祀西晉平西將軍周處的祠廟,也是宜興目前規模最大歷史最悠久的祠廟,有宜興第一廟之稱。相傳周王廟始建于東晉初年,但有據可考的有官方色彩的正式建廟應該是在北宋建隆三年(962),周王廟初稱周孝侯廟。當時主政我們江南的是南唐后主李煜,大殿里有碑文記載是議禮徐鍇奉詔而建。南宋紹興七年(1137)因朝廷賜廟額英烈稱英烈廟,南宋慶元元年(1195),朝廷進封周處忠武公又稱周公廟。歷史上周處三次被朝廷追封為王,第一次是……[詳細]

86、祁頭山遺址

祁頭山遺址位于江陰市城東黃家宕內,東南距江陰城區約4公里。遺址地處太湖之北,長江南岸。北距長江5公里,東距張家港東山村馬家浜文化遺址約7公里;東南距無錫彭祖墩馬家浜文化遺址約30公里;西南距青陽南樓崧澤文化遺址約15公里;西距璜土石莊高城墩良渚文化墓地約30公里。總面積約4萬平方米。2000年8月至2001年1月,南京博物院考古研究所聯合無錫市博物館、江陰博物館對該遺址進行鉆探和搶救性發掘,發掘面積約500平方米,清理新石器時代灰坑39座、墓葬137座,出土各類遺物200余件,其中石器18件、玉器17件、陶器219件。發掘表明,祁頭山遺址為相當于馬家浜文化時期一處重要的大型聚落遺存。該遺址地層堆積深厚,遺跡間關系復雜,特別是新石器時代墓葬0-土器物獨具特色,為本區內新石器遺跡僅見。該遺址為一……[詳細]

87、駱駝墩遺址

駱駝墩遺址位于宜興市新街鎮夏姜村唐南村。遺址總面積約25萬平方米,實際發掘面積僅1309平方米。主要遺存距今約7000至5000多年,遺址分南北兩區,南區在名為駱駝墩的自然崗地,北區在唐南村北。2001~2002年,南京博物院和宜興市文物管理委員會聯合對該遺址進行較大規模的考古發掘。發現了以平底腰檐釜為重要特征的全新文化類型和大量的馬家浜文化時期的甕棺葬,篩選出相當數量的炭化稻米。駱駝墩是太湖流域新石器文化的發源地。遺址中至今仍可以看到半環圍繞的河道,被認為是新石器時代的古河道,當時應當是作為這一中心部落的護城河,用來排澇,也用作水源,同時還可圍界并抵御外敵入侵。這里還發現了馬家浜文化時期的古河道,既深又闊,在淤積層中還有倒塌的大樹等。太湖是在8000年左右前形成的,而駱駝墩文化最早可以追溯……[詳細]

88、惠山青山寺

無錫青山寺位于無錫城西惠山腳下的青山灣,北靠惠山二茅峰,東鄰惠山頭茅峰,西接惠山與嶂山相連的山梁,南對產山。青山寺曾是南朝四百八十寺之一,據《吳地記》載,青山寺始建南朝梁大同年間(公元535—545年),梁武帝重浚梁溪河,故名梁溪。青山面對梁溪,鄉人在此建廟供奉兩位治水功臣,因此《無錫縣志》載:“青山寺舊祀水帝。”香火旺盛不衰。此后青山廟規模逐漸擴大,至南宋時已成寺院。清乾隆年間增建500羅漢堂。清咸豐年間(公元1860年左右)因太平天國戰亂全寺俱毀。民國期間由地方鄉紳和實業家捐資重建,并在附近建一亭,供香客游人休息觀景。上世紀四十年代,著名國產電影《火燒紅蓮寺》曾在此拍攝,因此有心看青山寺舊貌的大概要去找那部黑白片子了。五十年代,青山寺還有38間房屋。六十年代,革命電影《錫北峰火》攝制組也……[詳細]

89、適園

時代:清地址:位于江蘇省江陰市區南街該園占地七畝有余,為邑人陳式金于清咸豐四年(1854)就宅旁隙地所建,本名適園,俗稱“陳家花園”。江陰陳氏系江陰望族,陳式金本為山水畫師,巧于園林構思,謂無意為園而適成之,故名適園。部分毀于庚申兵燹。其子陳曦唐(字燮卿),光緒丙戌進士、工部主事,亦善山水花卉翎毛。倦歸故里后,以10年時間補廊培屋,移樹浚池,為園增色。日軍侵占江陰,適園曾遭破壞。解放后,迭經人民政府撥款整修,漸復舊觀。園內鑿湖壘山,湖北雙峰疊翠,其上有超然臺,已廢。湖南有水流云在之軒,東連過香廊、曲橋,至秋聲舫。舫前為響秋軒,舫后為易畫軒,凡求畫者須以詩相交換故名。再過斜廊達得爽亭,中嵌巨鏡,湖光山色,盡收其中。沿回廊向北有敞廳,名得睫繞云山館。西隅斗室名秋入瓊波。旁有適安齋,收-代書畫珍品……[詳細]

90、無錫祗陀寺

祗陀寺初名“祗陀講寺”,北宋淳化二年(991)賜名“崇教禪院”,明洪武二十五年(1392)仍改為“祗陀寺”,但人們習慣只稱祗陀寺。寺旁有一集村,名祗陀村。南宋年間,因倪氏數代為官而廣建宅地,才有“長大廈”替代了原來祗陀村的村名。 根據《咸淳毗陵志》記載:“崇教禪院在縣東三十里,本名祗陀”。相傳寺規模雄偉,建房共達五千另四十八間。《錫金縣志》記載,該寺在隋唐以后,幾經興廢,到清朝末年,已塌毀不堪。清道光八年重建關帝殿,光緒二十八年前后,由該寺主持和尚(名聽山),經多方化緣,募集資金,再次修葺。民國13年對佛像又重金塑裝,從而使祗陀寺再次重放光彩。解放前夕,實有房屋已僅存50多間,主要建筑有天王殿(又稱金剛殿)、關帝殿、大雄寶殿、玉皇殿、大悲殿、地藏殿、觀音殿以及文昌閣(后改為藏經樓,現尚存)、……[詳細]

91、薛暮橋故居

薛暮橋故居在無錫惠山區禮舍古街的西街,距孫冶方故居僅百步之遙。該建筑占地405平方米,取名“慎修堂”。修葺一新,粉墻黛瓦,烏漆大門。門旁一塊石碑,文字內容與孫冶方故居前一模一樣。旁邊還有一塊小石碑,鐫刻這樣一段文字:薛暮橋故居建于1884年,由薛暮橋的祖母主持建造,原有主體建筑為三間四進磚木結構,第三進為樓房。薛暮橋1904年10月25日出生,2005年7月22日逝世,跨越了一個多世紀。故居以圖片形式展示了薛暮橋波瀾壯闊的一生,一幅幅照片記載了薛暮橋為黨的事業作出不朽貢獻的生平歷程。在展出的圖片資料中,翔盡而具體地介紹了薛暮橋筆耕一生、著作豐碩的內容,列出了長長一大串的經濟理論的著作。其中又以1979年出版的《中國社會主義經濟問題研究》為最著名,此書發行一千萬冊,成為我國經濟體制改革的啟蒙教……[詳細]

92、華西金塔

江蘇省華西村是大陸首富村的一個標準樣本。它的創業史猶如神話:1961年建村時,集體積累1764元,人均分配53元,人日均口糧半斤,靠吃紅花草度日。華西金塔,指的是江蘇省華西村中間的一幢塔樓,這是華西村標志性建筑。“華西金塔”被譽為天下第一塔”,集餐飲、賓館、商場、會客、觀光于一身。“華西金塔”所在的華西村,更是一個聞名全國的“天下第一村”,被譽為社會主義新農村建設的一面旗幟。2001年,華西村工商業銷售收入45億,最窮的村民家存款50多萬,最多的500多萬,家家住平均500平方米的別墅,至少擁有一輛轎車。村中間有一幢塔樓,這就是華西村標志性建筑“華西金塔”。進入塔內,迎面是國家領導人的題詞:“天下第一塔”,才發現華西塔集餐飲、賓館、商場、會客、觀光于一身,我被安排在七樓的賓館休息。自窗口眺望……[詳細]

93、黿頭渚廣福寺

廣福寺位于太湖黿頭渚風景區內,在“黿渚春濤”和“萬浪卷雪”的交界處,倚山面湖,坐北朝南。南朝蕭梁時,黿頭渚后山建有廣福庵,一名峭巖寺,古寺高林,履有廢興。1925年秋,由量如和尚向鄉紳楊翰西募化山地十畝,用來擴建鐘樓、鼓樓、天王殿、大雄寶殿、缽緣堂、華雨軒、華嚴精舍等殿宇,取“廣土眾民同登福地洞天”之意,名“廣福寺”,香火鼎盛。1966年文革開始,廣福寺房舍被占用,佛像、文物遭到嚴重破壞,寺內原有張謇、林森、吳稚暉等名人書寫的匾額,幾乎全毀,一切佛教活動停止,直到1980年,廣福寺重歸市佛協,重塑四大天王、彌勒佛和觀音、地藏菩薩等,又從北京請來十八羅漢;中國佛教協會會長趙樸初書匾“0覺”,尉天池書“廣福寺”額;恢復了宗教活動。寺內,僧房“華嚴精舍”藏有鎮寺三寶:鴕鳥蛋、古畫《百鳥圖》及明末抗……[詳細]

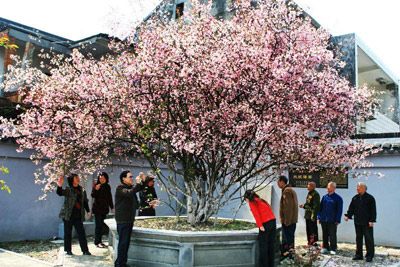

94、東坡海棠

東坡海棠,在宜興市閘口鎮永定村東端。1983年6月宜興縣人民政府公布為縣級文物保護單位。北宋熙寧、元豐年間,蘇東坡應宜興單錫、蔣之奇等同科進士的邀請,多次來宜興游歷,并將甥女嫁于單錫。閘口天遠堂主人邵民瞻仰慕蘇東坡的才學,隨東坡游學,并為東坡在氵鬲湖邊淹頭村(今南新塘頭村)購買田宅。元豐六年(1083)二月,邵民瞻新宅落成,東坡應邀前往祝賀,并書寫“天遠堂”匾相贈。元豐七年(1084)年,東坡再次來閘口天遠堂,將蜀中攜來的一株“西府海棠”親手植于邵氏庭院。南宋初年,金兵南侵,邵氏故居被焚,“天遠堂”匾亦遭損。南宋孝宗淳熙三年(1177),邵民瞻外甥魯釗重建天遠堂,按殘匾重新勾摹,鐫成新匾。現存“天遠堂”匾為木質,自左至右書“天遠堂”三個楷書大字,引首署“元豐六年二月”,落款“眉山蘇軾書”,下……[詳細]

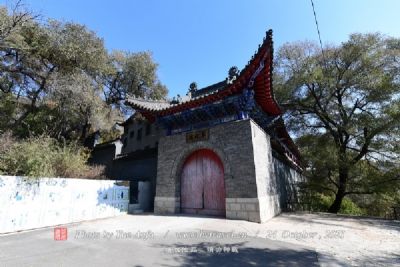

95、徐霞客墓

徐霞客墓在徐霞客鎮馬鎮南旸岐村東首。徐霞客(1587年1月5日—1641年3月8日),名弘祖,字振之,號霞客,漢族,明朝南直隸江陰(今江蘇江陰市)人。著名的地理學家、旅行家,中國地理名著《徐霞客游記》的作者。被稱為“千古奇人”。其一生志在四方,不避風雨虎狼,與長風云霧為伴,以野果充饑,以清泉解渴。足跡遍歷北京、河北、山東、河南、江蘇、浙江、福建、山西、江西、湖南、廣西、云南、貴州等16省,所到之處,探幽尋秘,并記有游記,記錄觀察到的各種現象、人文、地理、動植物等狀況。徐霞客墓原在前馬橋,早毀,1978年遷往晴山堂后院,仿明式移葬墓。1984年按《梧塍徐氏宗譜》所附墓制圖重建,墓圈青石砌就,高1.50米,墓圍7.93米,土堆墳尖高0.37米。墓坐西朝東,豎有清初花崗石原碑,碑高1.20米,寬4……[詳細]

96、孫冶方故居

孫冶方紀念館位于無錫市惠山區玉祁街道玉祁禮社街121號,為緬懷、學習孫冶方,1997年7月,玉祁鎮黨委、鎮政府在文昌公園內籌建了孫冶方紀念館,館名由楊尚昆題寫。2008年孫冶方誕辰100周年時,玉祁鎮黨委、鎮政府對禮社孫冶方故居(孫冶方養女李昭不同意此認定)進行了修繕,并將孫冶方紀念館搬遷至故居內。故居房屋為清代晚期建筑,前后五進,坐北朝南,臨街而建,系磚木結構。孫冶方(1908—1983),原名薛萼果,無錫玉祁禮社村人,著名的馬克思主義經濟學家。15歲投身學生、工人運動,1923年加入中國社會主義青年團,1925年1月轉為中共黨員,任中共無錫支部第一任書記。同年赴蘇聯莫斯科中山大學學習,1930年回國,在上海從事革命活動。1940年赴延安工作。新中國成立后,曾任國家統計局副局長、中科院經濟……[詳細]

97、顧毓琇故居

顧毓琇紀念館位于無錫市學前街3號。顧毓琇紀念館是在顧毓琇故居(原顧家“寶善堂”)的原址上設立起來的。顧毓琇故居的建筑是根據江南民居特色修復保護的。修復后的故居總占地面積968平方米,建筑面積848平方米,共五開間四進。第一進為序廳和顧毓琇先生的生平簡介;第二進為顧毓琇先生的學術成就陳列;第三進為顧毓琇先生成才之路、愛國情深介紹;第四進為紀念館的資料研究室。顧毓琇故居為顧毓琇祖上顧鴻逵于清朝嘉慶年間(1808)建造,是典型的江南民居。在這座故居中,誕生了顧毓琦(德國漢堡大學博士)、顧毓琇(美國麻省理工學院博士)、顧毓瑔(美國康乃爾大學博士)、顧毓珍(美國麻省理工學院博士)、顧毓瑞(臺灣文化大學博士)五兄弟。顧氏家族“一門五博士”,在無錫被傳為佳話。顧毓琇2002年9月9日逝世后,遵照顧毓琇的遺……[詳細]

98、宜興恩榮坊

恩榮坊,位于宜興市西渚鎮牌樓村東端,為清乾隆皇帝特恩諭史貽直而建。1983年6月宜興縣人民政府公布為縣級文物保護單位.史貽直(1682-1763),字敬弦,號鐵崖,溧陽市溧城鎮夏莊村人。清康熙三十九年(1700)進士,授檢討,主考云南,督學廣東,雍正元年(1723)升內閣大學士,歷任吏部右侍郎、左都御史、戶部尚書等職,乾隆元年(1736)任湖廣總督,后歷任戶、工、刑、吏、禮五部尚書,乾隆九年(1794)任直隸總督,授文淵閣大學士兼吏部尚書。乾隆十一(1746)年加太子太保,卒贈太保,謚文靖。恩榮坊正面朝南,背村面河,建于清乾隆九年(1744),為三間四柱三樓石牌樓,除四柱為青石外,其他均為花崗石雕砌,總高10米,寬9.80米。上層朝南刻“紫云里”,北刻“恩榮”。1979年5月中旬受雷擊,樓層……[詳細]

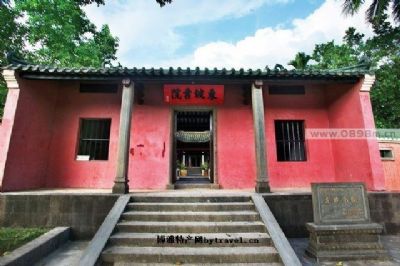

99、宜興東坡書院

東坡書院宜興東坡書院,是宋代大文豪蘇東坡在宜興丁山買田講學之地,座落在宜興西蜀鎮蜀山南麓,屋宇四進,總面積為一千多平方米,始建于北宋。始建于宋代,嘉祐二年(1057年),蘇東破與同科進士、宜興人蔣之奇、單錫接席瓊林,互相唱和,因向往陽羨溪山之美,訂雞黍之約。以后,蘇軾在宋熙寧、元豐年間,曾多次來宜興觀賞溪山名勝。在漫游獨山時,他看到此山獨立畫溪之東,山勢似四川眉山,頓生思鄉之情,由衷嘆曰:“此山似蜀”,后人遂將獨山易名為蜀山。東坡書院又稱“東坡祠堂”,也稱“蜀山書院”。座落在宜興西蜀鎮蜀山南麓,始建于北宋,至今已有850多年的歷史。東坡書院、屋宇四進,總面積為一千多平方米。書院前有小河,叫“書院浜”。大門上有舒同所書“東坡書院”額,進門一條磚石甬道,左坡有“石牛池”,內有怪石如石牛,兩旁為“……[詳細]

100、樂群堂(含鄉公所)

樂群堂(含鄉公所)位于周莊中心小學內。樂群堂,五間二層西洋式樓房,鄉公所為五間中式敞廳平房。樂群堂前的一排中式建筑原系周莊趙氏宗族的廳堂,民國時期作為鄉公所使用,廳堂中懸掛的木板上鐫刻著一副對聯,“是鄉有龍砂定稷張岐諸山,十五段村落,悉被回環。人杰本地靈,行見父慈子孝、夫和婦順、兄友弟恭,自然化醇俗美,萬戶臚歡。郁郁乎演進文明,引養引恬猶古道;眾流合白蛇青溪亭沚等水,千百畝田疇,藉資灌溉。民康由物阜,相期務財訓農、通商惠工、敬教勸學,庶幾舊德新知,一爐共冶。秩秩焉蔚成隆盛,保厘保息賴群賢。” 這副長聯是在1928年由當地人士趙--撰稿,書法家陳宗彝書寫的,數十年來,眾口誦傳。對聯從周莊的山水起筆,寫出了周莊的自然環境、民風民俗,從及對文明和諧社會的追求。墻體上有石碑,地面鋪設有方塊大磚,現經……[詳細]