無錫市文物古跡介紹

江蘇省 江陰市 宜興市 濱湖區 梁溪區 錫山區 惠山區 新吳區 無錫市文物古跡 無錫市紅色旅游 無錫市名人故居 無錫市博物館 無錫市十大祠堂 4A景區 無錫市十大景點 全部 無錫市特產 無錫市美食 無錫市地名網 無錫市名人 [移動版]

61、宜興大覺寺

大覺寺位于宜興西南山區橫山水庫東北隅,為禪宗臨濟宗道場。南宋咸淳(1265年-1274年)年間,由志寧禪師創建,至今約有七百多年歷史。清乾隆年間(1735~1796),寺名為“集賢山大覺院”。清道光年間(1820—1850),更名為“白塔山大覺禪院”。近代《宜興縣志》記載,寺名為“元上鄉白塔山大覺寺”。大覺寺建址位于橫山水庫東側,雞龍山岕,周邊資源優越,依山傍水,形成獨特的地域景觀特色,是現代與古文化的結合,具有仿古的江南建筑風格,通過佛教文化的引入,傳播佛教思想。1920年,志開上人出任監院。1938年,悟徹今覺(即佛光山開山宗長星云大師)在此出家。后值戰亂時期,軍閥、日軍侵占,地方不寧,1947年與師兄今觀法師返回主持寺務,大師兼任白塔國小校長。1949年解放后歷-革,佛寺無存。1989……[詳細]

62、潘漢年故居

潘漢年故居位于宜興市新街街道陸平村,為紀念、宣傳潘漢年,2000年,陸平村潘漢年故居籌備處對故居傾圮部分進行了修繕,并在原址上重建了5間平房,同時塑潘漢年銅像1座,陸平村小學亦改名為“潘漢年小學”。原上海市市長-為銅像和小學校名題詞。故居內陳列有“潘漢年生平事跡展”。整個故居占地面積653.2平方米,建筑面積286平方米。潘漢年(1906—1977),宜興歸徑鄉(今新街街道)陸平村人。早年參加過進步文藝活動,為創造社成員,1925年加入共產黨。入黨后至1926年春,在家鄉陸平村開展農民運動,籌辦農民夜校,并指導組織成立了農民協會,陸平村成為宜興秋收起義的策源地之一。他先后任江蘇省委宣傳部文化工作黨團書記、中央宣傳部文化工作委員會書記、江蘇省委宣傳部部長、中央特科二科科長、工農紅軍總政治部地方……[詳細]

63、徐義莊祠(閣老廳)

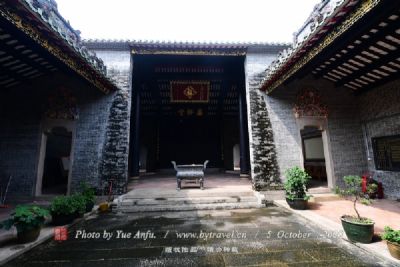

徐義莊祠(閣老廳),在宜興市宜城鎮茶東新村內。1985年1月宜興縣人民政府公布為縣級文物保護單位。2011年12月19日,江蘇省人民政府將其公布為第七批省級文物保護單位。閣老廳為宜興著名歷史人物徐溥的宅第,有著較高的歷史價值,廳內所藏的明刻“楚頌碑”等刻石亦有極高的藝術價值。徐溥(1428-1499),字時用,號謙齋,宜興溪隱村人。明景泰五年(1454)進士,殿試榜眼,授翰林院編修。成化二十三年(1487)授文淵閣大學士、禮部尚書,其后歷任戶部、吏部尚書,弘治五年(1492)為首輔。徐溥為官較久,歷景泰、天順、成化、弘治四帝,有“四朝元老”之稱。閣老廳建于明弘治年間,是徐溥告老回鄉后建的宅第。因徐溥入閣為相12年,也稱徐閣老,故鄉里稱其建筑為閣老廳。清咸豐年間建筑大部被毀,光緒年間重建。閣老……[詳細]

64、鴻山墓群

鴻山墓群是位于江蘇省無錫市鴻山鎮東部,北依太伯瀆,南靠九曲河,東接漕湖與蘇州相望。鴻山墓群為春秋戰國時期吳越貴族的墓葬群。墓群首次完整地揭示了春秋戰國時期越國貴族墓葬在同一墓地的埋葬規律,并將墓葬分為小型、中型、大型和特大型墓,代表了越國貴族的5個等級。7座墓葬共出土2000件隨葬品。其中丘承墩一座長57米的“中”字形特大型越國貴族墓葬,是僅次于紹興印山越王墓的越國第二大墓,分為墓道、主室、后室3部分,主室還用木板隔成南北側室。該墓共隨葬各類器物1100余件,大多為精美絕倫的成組成套的青瓷禮器、樂器和玉器,展示了迄今為止江浙一帶所發現的最高等級的越國隨葬品的風采。500余件青瓷和硬陶樂器堪稱龐大的地下樂器庫,既有中原式甬鐘、磬,也有越式的淳于、丁寧、鐸、鈴形器,還有以往從未確認的缶,樂器的數……[詳細]

65、江陰禮敬禪寺

禮敬禪寺位于江陰城東定山北麓,與峰頂“紅塔庵”遙相互應,寺院始建于宋代乾道年間。毀于元朝后期,明洪武元年復建,古屬江陰寶池鄉,現屬山觀鎮朝陽村。古人有詩贊曰:“攀崖度峭壁,緣間入幽徑,山堂絕寬敞,金壁相輝映。古泉釀香雪,松風翳清磬,煩慮庶可袪,聊復此游泳”。該寺在歷史上規模宏大,高僧輩出,法務興隆,香火鼎盛。寺院占地百頃,騎馬關門,山門高大,朝北而立。四大金剛分站兩旁,面目猙獰,威武雄壯。前門一尊彌勒佛,袒胸露腹笑顏開,背靠韋馱一菩薩。中間是“大雄寶殿”,建筑十分雄偉,三世諸佛盤坐蓮臺,兩邊十八羅漢喜怒嗔樂,神態各異。后殿依山而建,塑有蓮臺觀音,慈眉善目,手拂揚柳,普渡眾生,僧們繕宿兩廂,晨鐘暮鼓,幽雅清凈。寺中一塘“放生池”,清水蕩漾,倒影定山峻嶺,氣象萬千。嶺旁有一“玉蟹潭”水清見底,時……[詳細]

66、江陰惠濟橋

惠濟橋位于秦望山麓月城沿山村,跨山塘河(今廢)口,在漕河北側,是雙廟、雙涇、山塘一帶村民前往武進焦溪的交通橋,也是漕河過往船民的纖路橋。是游客、村民前往秦望山三茅殿燒香祈福的必經之橋。惠濟橋建于何年不詳。在清道光《江陰縣志》上記載:“惠濟橋,中驂駕木。”該橋應該視為建于清朝道光(1766)年代之前。惠濟橋橋墩以青石條石砌筑,屬于明朝時代的建筑材料,旁側有明天啟年建橋刻碑,因此該橋應始建于明代天啟元年。惠濟橋于民國二十二年三月(1933年)重建。橋北側的“惠濟橋”三字由蔡埜農書,橋南的“惠濟橋”三字由“錢×”書。該橋為三跨花崗巖條石橋,中跨7.2米,兩邊跨分別為5.0米。兩邊各跨由三塊巨型花崗巖條石和二條花崗巖板組成,橋面寬2.7米。橋墩由花崗巖石塊砌成,厚實牢固,橋面有寓意吉祥的水旋圖案,龍……[詳細]

67、張大烈故居

張大烈,又名張澄江。1911 年出生于長涇鎮望族。初中畢業后,考入上海美術專科學校西洋畫系。1929年留法深造。入國立巴黎高等美術學校,學習雕塑藝術。1931年,張大烈在旅法革命家何香凝的啟迪下,關心祖國的命運。何香凝回國前,親繪梅花、猛虎各1幅相贈。1936年10月張大烈學成,攜妻子司愛倫(波蘭人)轉道蘇聯回到長涇,致力于家鄉的教育事業。1937冬江陰淪陷,長涇初中校舍被毀,張捐賣田產,搶修校舍,使學校得以復課。1939年,出任長涇中學校長。偽政權以發放教育補助費為誘餌,要他開設日語課,遭其拒絕。1940年6月,“江抗”東路指揮部司令譚震林率部開辟澄錫虞抗日根據地,邀他為抗日救國出力。張表示赴湯蹈火在所不辭,多次在中小學校及群眾-上斥責消極抗日、熱衷摩擦的-頑固派,遭“忠救軍”澄錫虞特派員……[詳細]

68、無錫龍光塔

龍光塔位于無錫的錫惠公園內,始建于明代萬歷二年(1574),是無錫古代科舉興旺的象征,寶塔為七層八角樓閣式磚塔,每層自下至上漸收,墻體為磚砌,塔高31.29米,1949年前為無錫最高建筑。靖元年(1522),顧懋章父子復建石塔;至萬歷二年(1574)七月,改建成八角七層磚塔,由常州知府施觀民題名龍光塔,王仲山書額,屬振興文風的風水塔。明代嘉靖二十三年(1544年),在殿試后,無錫的吳情初步確定為狀元,誰知金殿唱名時,嘉靖皇帝一聽吳情與北方的無情音相仿,他認為天下哪有無情狀元?就把吳情降為第三名,成了探花。于是家鄉又有為歸罪于塔是實心的緣故,說什么:龍角用以聽,必須空其中,因此地方上又集資在明代萬歷二年(1574年)建成了這座七層八角樓閣式磚塔,并由當時常州知府施觀民取名為龍光塔。由明代著名書……[詳細]

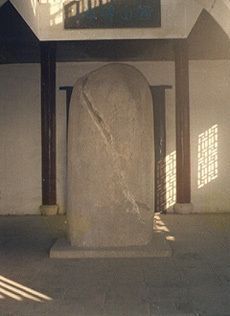

69、國山碑

國山碑江蘇省省級文物保護單位第一、二批1982年3月調整公布國山碑三國?吳宜興縣祝陵鎮2001年公布為第五批全國重點文物保護單位國山碑位于江蘇省宜興市善卷鎮國山頂上,立于三國東吳天璽元年(276年)。國山,原名離墨山,相傳仙人鍾離墨于此-得道,故名。國山碑是三國時,吳天璽元年(276年),因在離墨山中發現石洞,即現在的善卷洞,當地官僚和朝臣們知道后,當作大瑞,向皇帝上表獻媚,皇帝孫皓立即派遣司徒董朝等前往封禪,改離墨山為國山,刻國山碑,或稱禪國碑。碑呈圓鼓形,碑形像“國”字,碑高2.35米,圍長3.30米,四周環刻通連文字,計43行,每行25字,共計約1000字。碑文篆書,為吳國中書東觀令史立信中郎將、著名書法家蘇建所書。國山碑書法結體方正敦厚,用筆樸拙遒勁,有周秦遺意,具有很高的藝術價值。……[詳細]

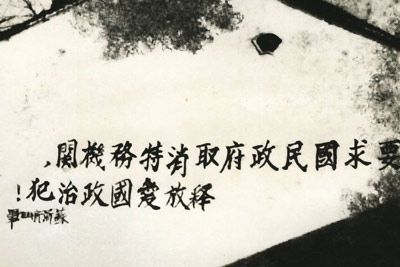

70、新四軍標語

新四軍標語,在宜興市張渚鎮祝陵村。1982年3月江蘇省人民政府公布為省級文物保護單位。標語寫于1946年的農歷八月十三日,那時候,新四軍蘇浙軍區主力部隊奉命從蘇浙根據地渡江北撤近一年。國民黨政府在宜溧、太滆等地區重建了縣、區、鄉(鎮)三級政權和黨、軍、警、特組織,保甲制度也重新恢復了起來,“中央軍”、“還鄉團”不斷地“清剿”共產黨地下組織和新四軍留守武裝,迫害干部家屬和軍烈屬。為了打擊敵人的囂張氣焰,鼓舞人民群眾的革命斗志,留守在宜南山區的新四軍武工隊,在陳立平、張之宜等領導下,開展了艱苦的對敵斗爭。1946年農歷八月十三日深夜,新四軍武工隊五男一女,潛入祝陵村沿街住戶閔宜大家,在其西墻用紅色顏料自右至左寫下了:“要求國民政府取消特務機關,釋放愛國政治犯!”兩行大字,落款:蘇浙新四軍。標語長……[詳細]

71、無錫南禪寺步行街

南禪寺步行街是依托古運河及河畔南禪寺、妙光塔三大景觀精心規劃建造的超大型文化市場,是鬧市中心一座文化旅游城。這里,密布著江南名都無錫的歷史文脈,其典軼掌故隨處可見。這里,呈現著粉墻黛瓦舟楫往來的民俗經緯,看前街后河古風依然。這是一座-展文化、收藏文化、園林文化、佛教文化、旅游文化和美食文化之大成的文化城。依托南禪寺、妙光塔、古運河珠聯壁合、人文與歷史相映成輝的魅力,南禪寺文化商城借景興市,先后興辦了風味小吃市場、郵票錢幣市場、花鳥魚蟲市場、古玩市場、書刊市場、工藝旅游品市場。目前,南禪寺文化商城按照如下八大功能拓展市場:(1)古玩字畫片區(2)風味小吃片區(3)花鳥魚蟲片區(4)旅游工藝品片區(5)特色小商品片區(6)錢幣集郵片區(7)書刊音像片區(8)休閑娛樂片區將以“名、特、專”,“吃、……[詳細]

72、江陰永安禪寺

永安禪寺位于江蘇省江陰市西郊夏港鎮北首。距江陰長江大橋5公里。南臨無錫,西接常州。北靠長江,歷史悠久。據《江陰市志》記載,是江陰最早的三大寺院之一。初建于西晉太康二年,名永安院。明代成化十三年(1477)四月和萬歷十九年(1591)四月先后兩次對殘損的殿堂進行了修復,萬歷十八年至二十二年(1590~1594)對永安寺進行了一次全面維修。據傳,修寺前,當地天災-,民不聊生。當年12月10日永安寺落成,天空出現日月交輝,次年正月5日巳時、10日巳時又出現日月交輝,是大吉大利之征兆,從此四方百姓得以安居樂業。永安寺于清同治丙寅年(公元1866年)第二次重修。永安寺建造獨特,錯落有序,雕梁畫棟,龍飛鳳舞,充分體現古代文化藝術的精湛,是歷代群眾向往的地方,吸引不少善男信女前來祈求人壽年豐。民國后期,寺……[詳細]

73、陳毅同志演講處

陳毅(1901年8月26日-1972年1月6日),男,名世俊,字仲弘,四川樂至人,中國共產黨員。久經考驗的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家、詩人;中國人民解放軍的創建者和領導者之一、新四軍老戰士,中華人民共和國元帥(十大元帥之一),黨和國家的卓越領導人。1939年10月上旬,為避免與國民黨忠義救國軍發生摩擦,新四軍一支隊司令員陳毅從茅山趕到“江抗”駐地江陰周莊定山灣,傳達新四軍軍部關于“團結抗日、雙方同時撤軍”指示。在澄期間,陳毅應愛國人士、澄西中學校長孫劍華的邀請,前往設于前栗山崇圣寺的澄西中學,向全校師生發表抗日演講。陳毅以濃重的四川口音,深入淺出地介紹當時國際、國內形勢,闡述了抗日救國的道理,鼓勵學生以國家民族利益為重,努力學習,讀革命書籍,走革命道路。同時,表彰了澄西中學在敵后……[詳細]

私立尚仁初級商科職業學校舊址為由六幢平房及二層樓房組成的一個建筑群體,基本分東西兩塊,散布在校園里。東邊三幢校舍,最南邊為一幢10開間二層樓房,坐北朝南,磚木結構,南設外走廊,歇山頂,前有空地為小花園,可能為教職員工辦公用房;向北約50米為一幢6間平房,座北朝南,歇山頂,設外走廊,為教室,與第一幢樓房之間形成了一個較大空間的場地;坐東朝西另有平房一排10余間。而西邊三幢皆為歇山頂平房,最北一幢坐北朝南,面闊9間,其南二幢性質相同,皆為6開間,分別為坐東朝西和坐西朝東,相對矗立,此三幢平房呈品字形分布,自成一個院落。私立尚仁初級商科職業學校舊址既是較為傳統的中式磚木建筑,又吸收了西式建筑的優點,采用跨度較大的人字梁,以最大限度延伸教室進深,擴大教室面積,以滿足教學需要。該建筑另一特點是朝陽一面……[詳細]

75、徐大宗祠楠木廳

徐大宗祠,在宜興市宜城鎮溪隱村,是明代徐溥的家族祠堂,1995年4月江蘇省人民政府公布為省級文物保護單位。徐溥(1428-1499),字時用,號謙齋,宜城鎮溪隱村人,8歲入私塾,明景泰五年(1454)廷試一甲第2名(榜眼),授翰林院編修,天順、成化、弘治年間,歷任國史總裁、禮部右侍郎、文淵閣大學士、禮部尚書。弘治五年(1492)官至首輔,弘治十一年(1498)進華蓋殿大學士,后以目疾乞歸,卒后贈太師,謚文靖,著有《謙齋文集》四卷,《文靖疏稿》二卷。徐大宗祠座北朝南,建于明弘治五年(1492),原有建筑五進,現僅存二、三兩進,通面寬17.65米,進深33.17米。第二進面寬3間17.65米,進深8架11.05米,硬山頂,陽山石圓柱,其梁與枋上均有彩繪,但已模糊不清。第三進為正廳,因梁柱為楠木,……[詳細]

76、宜興太平天國王府

太平天國王府坐南朝北位于宜興通真觀巷人民路口,原為朱峻明私宅,嘉慶十九年賣歸史姓。太平天國期間,史氏舉家避居鄉間,四年后回城發現其宅完好無損,且裝修一新。他們馬上雇人抱去了大廳屏門上百姓家不該有的青獅白象浮雕,并將其他壁畫用石灰涂抹起來。1955年,宜城教師朱聲媛向上級反映史紀壽住宅有太平天國壁畫,省文管會當即派人進行多次考查,上世紀八十年代初終于認定。1982年,宜興太平天國王府被列為省級文物保護單位。太平天國王府是太平軍進駐宜興時輔王楊輔清的府第和忠王李秀成的行轅,王府原有四進,東側有狹弄直通后院,整體坐南朝北,面寬二十三米,進深五十二米,第四進為轉盤樓,民國二年失火被燒。第一進大門內有屏門四扇,上繪一輪紅日下的鯉魚跳龍門彩圖。再進是石庫門院墻,磚刻門樓左右有景陂人物。第二進門前有兩件文……[詳細]

77、北新橋

迎秀橋位于青陽鎮北街梢,跨老錫澄運河。原名北新橋,又名凝秀橋。流穿青陽鎮的老錫澄運河古時又稱運糧河、漕河。1956年錫澄運河拓浚時,青陽鎮段向西改道,青陽市鎮部份的舊河道當地民眾又稱為市河。迎秀橋建于明嘉靖六年(1527),知縣張集建造。該橋與南新橋(又名三元橋)同時代、同年建造,兩橋大小相同,型式一致,為姐妹橋。明萬歷四十七年(1619)焦?重建。重建的迎秀橋至今已有三百八十五年。清咸豐元年(1851)鎮民捐資重修。近年迎秀橋拱頂有陷落變形現象。2005年市政府撥款30萬元,由青陽鎮政府負責進行大修。迎秀橋長21.4米,凈跨11.0米,頂寬3.5米,底階寬4.0米,東坡石階30級,西坡石階20級,拱頂高程10.0米。橋頂有四只神態各異調皮活潑的小石獅為望柱。遠在明萬歷四十二年(1614),……[詳細]

78、南新橋

南新橋位于青陽鎮南街梢,原萬源布廠旁,跨老錫澄運河,又名三元橋。南新橋、中新橋(青陽橋)、北新橋同在青陽鎮,連同原來的天主堂,成為青陽鎮一景,也是古青陽鎮的標志性建筑。南新橋建于明嘉靖六年(1527),江陰知縣張集籌資建。同時建造的迎秀橋(北新橋)與南新橋同規格,同橋型。南新橋全長34.5米,凈跨11.0米,拱頂高程10.8米,橋頂面寬3.5米,底階寬4.5米。東坡36級至一平臺階,分向南向北各8階落坡。西坡石階39級。明萬歷四十二年(1614),江蘇學政(時為南直隸)移駐江陰,轄管八府三州生員考試。同時江陰學政直考常州府下八縣秀才,有江南六縣生員經青陽赴試,經過青陽南新橋至青陽市鎮必定停下來上岸休閑放松,進廟焚香拜佛,祈求保佑能夠中榜。因此明萬歷四十七年(1619)改名為三元橋,意思是連中……[詳細]

79、周莊曹氏宗祠

曹氏宗祠,位于江陰市周莊鎮宗言村繖墩上。建于清道光年間,為五開間三進建筑,斗栱飛檐,木雕精致,陳設古樸。依墩勢建,坐北朝南。頭門高閘門檻,左右院梁上雕琢雙龍圖案,中間通道,木柵分列兩旁,飛檐斗拱,上懸紅底金字“曹氏宗祠”匾額。祠前豎有“扣馬石”柱,銀杏桐柏分植兩邊, 高聳挺拔。第二進為“宗廳”,正中屏門兩扇,上有筆走龍飛的巨大“福”字,傳為明崇禎首輔周延儒之父“周二癡子”所書,屏門后建地臺,飛檐餞角,描龍雕鳳,宛如半座戲臺,臺屏上刻有屏聯:“松風吹解帶,明日照琴臺”,宗廳上懸有三塊巨大而精致的匾額,中匾蔚藍底金字,為清慈禧親筆賜贈太子少保、兵部尚書曹毓瑛“砥礪廉隅”4字,上鐫慈禧玉璽印章和五爪雙龍搶珠,珠為真金鑄成。左匾為“博學宏詞”4字, 系內閣中書陳紹榮手跡。右匾為“樂善好施”4字,乃段……[詳細]

80、補廬

補廬,在宜興市宜城街道光榮西路。1985年1月宜興縣人民政府公布為縣級文物保護單位。補廬建于民國初年,原為宜興縣中共早期領導人史曜賓的私宅,后成為中共宜興早期黨組織的成立地和秋收暴-動-的指揮所。建筑面北座南,二層樓,硬山頂,面闊五間17.50米,進深六架5.10米。大門上方磚雕門額,陽刻“補廬”兩字。1927年春,北伐軍進駐宜興,播下了革命的火種。不久,國民黨發動反革命政變,反動派忙于鎮壓工人運動,無暇顧及農村,中共江蘇省委遂于1927年4月派黨員潘梓年、李旸谷等自上海回到宜興。4月20日,他們與原在宜興的史曜賓、安乃康、吳日信、汪明蘇、汪子柔等7人于“補廬”內成立了馬克思主義小組。5月初,經省委批準,改小組為中共宜興特別支部,指定史曜賓為特支書記,李旸谷為組織委員,潘梓年為宣傳委員。接著……[詳細]