無錫市文物古跡介紹

江蘇省 江陰市 宜興市 濱湖區 梁溪區 錫山區 惠山區 新吳區 無錫市文物古跡 無錫市紅色旅游 無錫市名人故居 無錫市博物館 無錫市十大祠堂 4A景區 無錫市十大景點 全部 無錫市特產 無錫市美食 無錫市地名網 無錫市名人 [移動版]

41、張渚張公祠

張公祠,在張渚鎮西街(工農街68號),1996年11月宜興市人民政府公布為市級文物保護單位。張公祠原為宋張完宅第,后改為張公祠堂。張大年(?)名完,字安國,張渚北門人。北宋元豐八年(1085)進士,曾任朝奉大夫、湖北黃州通判等職。南宋建炎年間,抗金名將岳飛曾多次駐兵宜興。建炎四年(1130)岳飛駐常州,應宜興縣令錢湛之邀引兵宜興平巨盜郭吉,館張大年家,有《過張溪贈張完》絕句:無心買酒謁青春,對鏡空嗟白發新。花下少年應笑我,垂垂羸馬訪高人。張完韻答:相逢相別不計春,眼前非舊亦非新,聲求色相皆虛妄,莫認無疑是昔人。并勒石立碑,稱唱和詩碑,后碑毀,現存刻石為康熙五十五年(1716)重刻。建炎四年五月,岳飛率兵一舉收復建康(今南京)。六月十五日回師張渚休整。張完在宅中設宴祝捷,岳飛乘興在其大廳屏風上……[詳細]

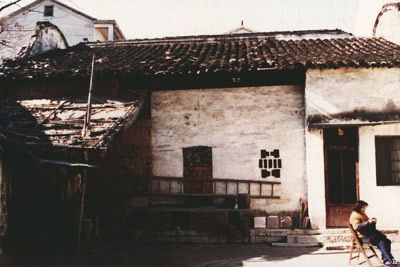

42、周培源故居

周培源故居位于宜興市芳橋鎮后村,周培源故居坐北朝南,建于清末至民國初年,現有建筑三進,占地750多平方米。1987年周培源將故居捐獻給宜興市政府。1996年11月宜興市人民政府公布為市級文物保護單位。故居第一進面闊四間14米,進深六架8米,前后有卷棚。第二進四間二層樓,面闊14.3米,進深七架7.5米,南側有走廊一架。其樓下原為故居的廳堂,樓上為周培源和家人的臥室。二、三進之間有天井,天井內有水井一口,東西兩側為二層廂房,西側廂為樓梯間,可通達二、三進的二樓。第三進為轉樓,正面四間二層,進深六架6.4米,東西側各為三間二層樓,與主樓連成凹字形院落布局,院頂原用玻璃筒瓦覆蓋,冬天非常溫暖。后散失,1986年維修時改用平面玻璃。進入大門便是門庭,東側是廚房間,西側是雜物間,門庭屏風上懸掛了一幅足……[詳細]

43、洑溪徐氏宗祠

洑溪徐氏宗祠又稱徐大宗祠,是明代首輔徐溥的家族祠堂,位于宜興宜城街道溪隱路200號。徐溥,字時用,號謙齋,宜興溪隱村人,8歲入私塾,明景泰五年(1454)廷試一甲第2名,授翰林院編修,天順、成化、弘治年間,歷任國史總裁、禮部右侍郎、文淵閣大學士、禮部尚書。弘治五年(1492)官至首輔,弘治十一年(1498)進華蓋殿大學士,后以目疾乞歸,卒后贈太師,謚文靖。在徐大宗祠的第三進正廳,存放著徐溥的畫像,據了解這幅畫像的年份可以追溯到清代中期以前。這幅畫像是我們整個徐大宗祠的鎮館之寶,它是由徐氏的嫡系子孫捐贈給我們宜興文管會,在去年。首先它是明代的朝服的畫像,穿著大裝朝服,這個朝服就是我們所說的蟒袍,重要的一點他都有配飾佩玉。整座徐氏宗祠坐北朝南,建于明弘治五年(1492),原有建筑五進,后僅存二、……[詳細]

44、大潮山福源禪寺

福源禪寺隱于宜興東南第一峰大潮山之松竹中,距市址約五十里,始建于宋景定間。元末毀于兵滅。明洪武初年,雪庵凈禪師顧瞻遺址。憫茲廢墜,罄捐衣缽之資及眾裒施,鼎建一新。永樂年間,太宗文皇帝欽取雪庵凈禪師赴京校勘經典,殿堂廊廡漸廢。正統年間,其徒道性恐其久頹,而毀先業及隳教基,乃重修殿堂。正統十二年,令其徒智賢具奏準將已廢福源寺舊額,移于大潮山重鎮山門。景泰四年,太子太傅漁隱府君,愛其山水清勝,作生壙于茲,工既告畢,乃市材召工為重修之,延僧明琛為主持,明琛復募資續建,以廣其宇之未補,并特上京師求記。時四朝元老,當朝宰相,徐溥撰有《重修福源禪寺記》。朝廷敕賜藏經一部,建閣供奉,贈田百余畝,高陽郡置古井一口,現尚存。明末頹蕪。清順治七年,僧行楫重修,分上下兩院,綿延數百年,時有興廢,然興亦不及明矣。抗戰……[詳細]

45、宜興瀛園

瀛園原名行園,坐落在宜興城內南大街城隍廟左側。瀛園是一座小巧玲瓏、具有江南特色、全城至今保存最完好的古典園林建筑,始建于清乾隆年間,當時取西晉文學家潘岳《秋興賦》中“體以行和”之義,故取名“行園”。該園總面積達2038平方米,建筑面積為363平方米,結構嚴謹,布局合理,庭園雖小,但頗具江南園林特色。該園原是謝庭揚的私人住宅,部分是儲振的“竹蔭軒”舊址,后遭兵毀。邑人買謝、儲兩姓舊宅,辟為城隍廟花園,取“瀛洲仙境”之意,改名“瀛園”,疏池疊石,池仿西氿之形,含蓄有韻致。進大門是一條紫藤架走道,園正中是荷池,池北面有臘梅,香氣馥郁,是一株少有的名貴花木。后為一座高墻月洞門,門后一天井,中間一座壯麗宏偉的“行和廳”,面寬三間,10.85米,進深八架11米,是瀛園的主體建筑。前后翻軒,雕花木梳梁,南……[詳細]

46、無錫橫山寺

錫南長廣溪畔,雪浪山下,有一古寺,風景秀麗,倚山面水,名為橫山寺。該寺始建于宋代淳熙年間(1174—1189年),由僧普光重建,當時名敬福庵。明代洪武十二年(1379年),僧守謙建觀音閣于大殿之后,明代洪武三十一年(1398年),僧道德、法弘相繼重修佛殿。清朝,橫山寺得到了進一步修建,順治年間(1644—1661年),僧心持增建廊房屋宇。道光年間,又一次重建,著重在山門。山門前是與長廣溪平行的一條南北向的錫南陸路干道。寺前道旁有一株參天大樹,樹木下陳設著一塊平整的巨石,可供來往行人在此休息納涼。在山門對面,緊依干道東側,建有一座大照壁,上面砌著“南無阿彌陀佛”六個磚刻陽文大字。白墻黑字,顯得莊嚴肅穆。在山門兩邊,是用正塊大青石雕成的一對騎駝石,錚光閃亮,與高懸在山門上方的紅底金字“橫山寺”匾……[詳細]

47、黃山炮臺

位于江陰黃山風景區,又稱江陰要塞。黃山炮臺享有“江河門戶”,“鎮航要塞”之稱,自古為軍事要地。如今,這里成了風景如畫的旅游勝地,每當中秋時節,江潮洶涌,甚為壯觀,這就是江陰著名的八景之一“黃山秋濤”。長江上最大的公路橋——江陰長江公路大橋也屹立于此,可在這里俯瞰觀賞。2013年5月,國務院(國發[2013]13號)公布黃山炮臺為全國重點文物保護單位。……[詳細]

48、無錫凈慧寺

凈慧寺,位于無錫新區新安鎮,建于南宋嘉定年間(1208-1224),建凈慧寺賜額,明萬歷二十七年里人王仕重建。史上曾堪稱江南十大名剎之一。還有一凈慧村,相傳為三國東吳周瑜水軍都督府督署,到宋代時,作為太湖邊重要的軍事守地,改為儲福大將軍的帥府。寺院占地68畝。凈慧寺相傳原是三國時期周瑜水軍行轅,南朝義將儲福路經此處,因觀其地瀕萬傾太湖,地勢軒敞,包孕吳越,遂改建成寺,距今已有一千四百多年歷史。最先引人注意的是樹在前面的兩塊高高的長方形石條,仔細看原來是用來樹旗桿的,上面隱約刻著文字和圖案,但已模糊看不清了。在南面有一水潭,因為西面一座小橋,所以不知原來是河還是廟前的水池。在潭邊有幾塊很大的石頭,從殘留的石刻知道這是寺廟從前建筑的遺跡,想當年它們會是多么氣勢雄偉,如今只能靜靜地躺著與倒在這里的……[詳細]

49、惠山園(李公祠)

惠山園主體原為李鶴章祠,1929年,當時的民國政府將李鶴章祠改建成“惠山公園”。園內有大廳、荷軒、樓臺、曲水、回廊、假山等,名貴花木繁多。被時人稱為繼公花園后的錫邑第二公園。抗戰時期,這里成為醫院,解放后又被改作學校,幾經變遷園內原有建筑幾乎全毀,僅存小橋、池石及部分石構件。李鶴章(1825~1880),安徽合肥人,李鴻章的三弟。清咸豐初,隨父兄在家鄉辦團練。同治元年(1862)隨李鴻章至江蘇戰太平軍,與程學啟、劉銘傳等克嘉定、江陰、無錫、常州,特別是在鎮壓無錫的太平軍時,俘獲潮王王子隆,后升官至甘肅甘涼道,未赴任。因病歸原籍而亡,因為清廷效命有功,在惠山建有專祠。2008年,這座作為惠山街重要景點的公園,已在原址重建恢復。占地面積5465平方米,由李鶴章祠、陶文憲祠、趙宗白祠與花廳、石船舫……[詳細]

50、宜興潮音寺

潮音寺坐落在江蘇省宜興市芳橋鎮區岱華山下、陽山湖(蕩)邊。史載:全國潮音寺有三座,分別為宜興潮音寺、天津潮音寺和海南潮音寺,以宜興芳橋潮音寺建寺最早。據云陽(芳橋古稱)地方譜志記載:素有“水浮殿”之稱的潮音古寺建在陽山湖(蕩)邊三面環水的荷葉地上,寺院占地面積10多畝。原有前殿、大殿、堂樓和僧舍共56間,總建筑面積2500平方米。殿宇深廣、氣勢宏偉,殿內佛像莊嚴、金碧輝煌。潮音寺前殿正面為看山門羅漢,背面為韋陀護法天尊,東西兩側為四大金剛。前殿中殿之間為天井,天井中有一只高三米的大香爐,天井東西兩側偏殿供奉送子觀音、十殿閻王。中殿為“大雄寶殿”,“大雄寶殿”四個字為湘軍領袖曾國藩之弟北巡撫曾國荃親筆題寫,字體圓潤飽滿、遒勁有力。大雄寶殿正面為三尊佛像,如來佛居中,背面為腳踏鰲魚觀音,東西兩側……[詳細]

51、無錫裕慶寺(南草庵)

裕慶寺(南草庵)位于新安震湖村,震湖村處于尚賢河濕地和貢湖灣濕地的交界處。南草庵是裕慶禪院及錢武肅王祠舊址,現稱南草庵。裕慶禪院、錢武肅王祠建于唐宋年間。相傳該地原有東平王廟,以紀念唐代安史之亂時孤守睢陽而死的張巡。在南草庵東南百米處,有一石拱橋叫張橋,就是與南草庵內的張巡有關。古橋原名“感應橋“,重建時改名“張橋”。橋身上朝南一面刻有“古感應橋”,朝北一面刻有“重建張橋”。裕慶禪院正殿懸掛的匾額是“含真堂”,偏殿掛的 匾額是“支遁干道”,而常見的其它寺院正殿應為“大雄寶殿”。從其意念上看來,裕慶禪院原來屬于一處富豪,顯赫人家的私家寺院。裕慶禪院原有田產百余畝。南宋 年間在其東首建造了“東平王廟”,“三觀殿”,元至正年間又在其西首建造了“錢武肅王祠堂”。乘下的18畝一直由寺內和尚自行種植。一……[詳細]

52、泰清寺

泰清寺坐落于江陰城東20公里的雞龍山麓,華士鎮向陽村境內。南臨“天下第一村”江陰華士鎮華西村,北靠向陽度假村。泰清寺又名太清寺,始建于三國赤烏年間(公元238-250年)距今有1700多年的歷史。相傳東吳大帝孫權之母吳國太所建(孫權之母吳國太在江南建有七寺八塔,泰清寺就是其中之一)。唐天估三年(906),民人戴思逵、陸頓相謀,召僧徐靈祀立為剎。宋景德四年(1007)真宗趙恒賜額“景德院”。天圣三年(1025)更名為“泰清院”。元至正年間(1341—1367),開山僧宗愿更名為“泰清寺”。明洪武元年(1368)重建“泰清寺”。明洪武二十四年(1391),明太祖敕令歸并天下寺廟,凡龍砂以南,西起花山,東至顧山的東南鄉各庵寺業林11座盡并入泰清寺。是時,裹人李侄施米百石移造泰清寺佛殿。成化元年(1……[詳細]

53、惠山寺金蓮橋

金蓮橋,在無錫市西郊錫惠公園內。位于南朝古剎惠山寺建筑群的中軸線、金剛殿(舊址)與御碑亭之間的金蓮池上。宋建,歷代重修。1982年江蘇省人民政府公布為省級文物保護單位,公布時名稱為“惠山寺金蓮橋”。金蓮橋為三孔石梁橋,橋身東西向架于池上。石橋兩端為石砌橋臺,中間為兩座石砌橋墩,以承接橋身石梁。每孔由六塊石梁組排而成,中間四塊為橋面石,以通行人;兩側各為一塊華版石,上承石欄桿,外側雕刻宋代典型的壓地隱起“纏枝牡丹間化生(童子)”圖案。橋身南側中孔花版石的邊沿正中鐫有“懋德堂李府”五字。東西橋臺的橫帽石梁兩端各雕成一個怪魚首,共四個。中間兩橋墩的橫帽石梁兩端各雕成一個螭首(讀癡,若龍而黃),亦四個。兩側石欄桿由蓮花望柱和透空石欄板相間組成。橋欄兩端各有一個抱鼓石(共四個)。中孔稍高,平而長,東西……[詳細]

54、保安寺無梁殿

保安寺無梁殿位于無錫市塘南路原南站街道辦事處院內。保安寺始建于南北朝梁武帝大同初年(公元502-504年),距今約有1500余年,是無錫十大古剎之一。南宋紹興年間重修,乾道初宋孝宗賜保安禪寺匾額。元朝時荒廢敗落。明洪武二十八年(1395年)重建,改稱保安教寺。嘉靖中(1523年),釋廣才將其拓建,建造山門、月臺、石壁、甬道、禪堂、僧寮,修葺了天王殿、大雄殿、穢跡殿、七佛閣等。又稱穢跡殿建于明萬歷年間(1574年),盛傳香火極盛。清乾隆二十六年(1761年),釋寶輪建萬佛閣;嘉慶六年(1801年)釋九峰重建山門;道光二年(1822年)釋西懷建齋堂。保安寺當時地處錫城南廓,閑靜幽雅。據《錫山景物略》記載寺門流水弘然,古木蓊然,入寺,兩僧房夾之,喬木修竹郁郁然。又載寺內舊有東林精舍,為明邵文莊公(……[詳細]

55、無錫植福寺

植福禪寺位于位于無錫市東南方錫山區蕩口薛思娘橋橋邊,距無錫市中心15公里,植福禪寺始建于公元1869年。興盛時期,占地10余畝,建筑面積200多平方米。曾是無錫一座著名的護法伽藍道場。素有“植福庵”之稱。時過境遷,文革中植福庵土地被占,僅剩一個破舊小院落。三間石棉瓦大殿及一個戲樓和一口藻井。改革開放,宗教政策落實,植福禪得以重建。新建的植福寺,占地二十畝多,總建筑面積2000多平方米,建筑風格,古今兼融,南北相揉。既有北方的雄偉氣勢,又有南方那種飛椽翹角、亭臺樓閣式的小巧玲瓏。植福禪大殿系硬山頂平房,坐北朝南,面闊三間9.51米,進深7.87米,系硬山頂殿堂建筑,雖經多次整修,但梁、柱、檁、枋及斗拱等木石結構大都為始建時的原物,四根檐柱和兩根金柱為花崗巖石柱。大梁、月梁用料粗壯,雕刻花紋精細……[詳細]

56、南禪寺妙光塔

妙光塔,又稱南禪寶塔,位于無錫市南門外運河東岸。市級文物保護單位。塔建設于北宋雍熙年間(984-987),由邑人未承福捐資募建。宋徽宗崇寧三年(1104)賜塔名“妙光”。元明兩代屢有興廢,明正統十四年(1449)重建,即為今塔,后歷經修繕。清咸豐、光緒年間遭火災,僅剩無頂荒塔。1926年無錫實業家榮宗敬、榮德生和唐申伯出資大修,將塔檐、平臺及護欄改建為鋼筋混凝土建筑結構,1980年再次修復,清理出埋藏地下多年的塔基臺座,恢復底層環廊。妙光塔為八角七級樓閣式建筑結構磚塔。塔基臺座直徑十0-五米,塔逐層收分,塔頂六米,共高四十0-三米。其中,環廊進深三米,塔基臺座高一點三米,塔身高三十六米,逐層收小,塔頂六米。塔基為青石雕鑿的須彌座,束腰部分雕明代“頂花結帶”圖案紋飾。須彌座牙腳為明代流行的“圭……[詳細]

57、王昆侖故居

王昆侖故居即“七十二峰山館”,在今無錫市黿頭渚公園內。原是王昆侖的父親王心如于1927年所建的太湖別墅中的一幢建筑。1985年王昆侖逝世后,無錫人民為紀念這位既是國民黨元老,又是共產主義戰士的著名政治活動家,特將七十二峰山館辟為他的故居,當時全國政協主席鄧穎超為“王昆侖故居”親筆題名。王昆侖青年時代曾在此研讀革命書刊,進行革命活動。1935年8月,為推動建立全國各界救國聯合會組織,中共中央宣傳部領導的文化工作委員會經與王昆侖為首的南京讀書會商議,決定聯絡上海、南京等地抗日救亡骨干20余人,以王昆侖親友到無錫避暑消夏的名義,在太湖邊黿頭渚萬方樓召開會議,商討如何推動南京、上海等地抗日救亡運動發展問題。出席會議的有錢俊瑞、王昆侖、孫曉村、曹亮、陳波兒、沈茲九、徐雪寒等知名人士,以及無錫讀書會的代……[詳細]

58、顧憲成墓

顧憲成墓位于無錫市錫山區安鎮街道春光社區老灣里西首,錫虞路北,尤沈路西。根據記載,憲成墓坐東朝西,東面頭枕吼山,西面足朝芙蓉山,北面臨北興塘大河,南面有梵宮祗陀寺,流入北塘河的板橋港橫臥墓前。墓地清代曾經過修繕,最西端的入口處,有一對四棱方形石望柱。其后是一座四柱三間沖天式石牌坊。后為神道,神道兩旁分立青石質石像生,石羊2、石虎2、石馬2、石翁仲4(右武2、左文2)。1983年,江蘇省文管會撥款修復,于1985年9月完工。將石虎重置神道兩側,并復建臺階、羅城、寶頂,補刻墓碑,另有其他石刻殘件陳列。1988年6月,“顧憲成墓”被無錫縣人民政府公布為無錫縣文物保護單位,現為無錫市文物保護單位。如今的顧憲成墓,保持了原有朝向,也和江陰的梁敬帝陵現狀相似,西、北、東三面環水,南面緊鄰工廠圍墻。墓地最……[詳細]

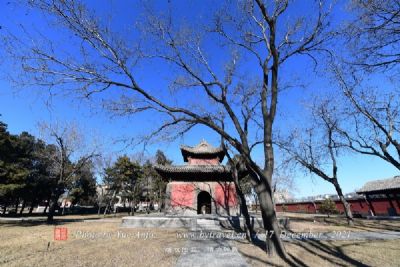

59、江蘇學政衙署及碑刻

江蘇學政衙署位于澄江街道人民中路18號中山公園南,顧名思義,就是昔日八府三州考秀才的地方。江蘇學政衙署歷時292年,有124任學政,規模宏大,設施完備,園內景點眾多,因而被稱為“江南官署之冠”、“江南第一衙署”。始建于明萬歷四十二年(1614年),為江蘇學使駐地,隨著1904年科舉制度廢除,學署也走向沒落。衙署規制宏敞,屋宇眾多,前后共有十三進。衙署前端與大堂相望共有三道大門:前為頭門,中為儀門,后為龍門。清咸豐十年(1860年)太平軍攻占江陰,江蘇學政衙署毀于戰火,同治四年(1865年)重建,頭門、龍門、大堂及堂后建筑今均不存。舊的學署十三進格局是按照風水理論中的穿宮九星法營造的布局,坐北朝南。如今的學署遵循原本的布局,在學政衙署古建筑十三進格局中,儀門的雕梁畫棟是僅存的古建筑。儀門面闊五……[詳細]

60、黃埠墩

黃埠墩,地處江蘇無錫古芙蓉湖中心,惠山浜出口處。舊名小金山,墩小而圓,面積220平方米,四周是石砌駁岸,位于無錫吳橋以南、惠山浜口的古運河中心,因春申君(黃歇)曾在此疏治芙蓉湖而得名。墩為圓形,面積220平方米,用石砌駁岸,四面環水。島上有寺,香火點點。北為雙河口,南為江尖渚黃阜墩為古芙蓉湖遺留下來的小島。清代康熙帝和乾隆帝各進行過六次南巡,每一次都在墩上停留觀賞,康熙把它比做水中的蘭花,乾隆稱喻它是傳說中的“蓬萊”。2400多年前,吳王夫差率兵伐齊時,曾在墩上大宴群臣;楚國的春申君曾在這一帶水域興修過水利,相傳黃阜墩由此得名;南宋時民族英雄文天祥曾兩度經過此墩,在這里寫下了一首《過無錫》的愛國詩篇;明代有“海青天”之譽的名臣海瑞,在墩上寫有“臨水玩山第一樓”的匾額,等等。《越絕書》有“春申……[詳細]